《鼻奈耶》中趋向动词“来”“去”研究

2018-07-31周亚娟

周亚娟

(云南大学旅游文化学院 文学院,云南 丽江 674100)

《鼻奈耶》是姚秦僧人竺佛念翻译的一部汉译佛经,全经共十卷,约八万字。主要阐释佛门戒律,是一部故事性、趣味性极强的佛经著作。这部翻译佛经,很好地反映了那个时期人们的用语状况,口语性较强,具有极高的语言参考价值,是研究中古时期汉语词汇重要的语言材料。

汉语动词“来”“去”在句中主要有两种表达功能:一种是在句中单独作谓语动词;一种是在句中作趋向补语。单独作谓语动词的“来”“去”在甲骨文时期已经形成,而作为动趋式结构产生的年代却说法不一。代表性的观点主要有四种:一是先秦说。主要代表人物有尹玉(1957)、杨建国(1958)、潘允中(1980)、何乐土(1982)等人,他们认为在先秦时期就出现了动趋式,广泛使用于汉代。二是汉代说。主要代表人物有王力(1943)、李平(1987)等人,他们认为动趋式产生于汉代。王力先生把动趋式看作使成式,王力(1980)明确指出使成式形成于汉代。三是南北朝说。主要代表人物有孙锡信(1992)、史佩信(2000),他们认为南北朝时期,趋向补语已经形成。四是唐五代说。持此观点的代表人物是日本的汉学者太田辰夫(1958),他认为单一的趋向补语的发达在唐代,复合的趋向补语的发达在宋以后。

学界对趋向动词已做了大量的研究,且出了很多的优秀成果。黎锦熙(1942)、吕叔湘(1942)、赵元任(1979)、胡裕树(1995)等人对趋向动词的名称、范围、性质等做了大量的研究,刘月华(1998)、齐沪扬(1996)等人从参照点的角度进行研究,朱德熙(1982)、陆俭明(2002)等人讨论了趋向动词与宾语的语序问题等。一直以来,学界对趋向动词做了很多的研究,且呈现多样化。前人对趋向动词的研究大多取材于近代或现代汉语,对汉译佛经取材较少。本文以口语性较强的汉译佛经《鼻奈耶》为研究语料,对其中的趋向动词“来”“去”进行穷尽性的查找,从趋向动词“来”“去”在句中的表达功能、与其他词的搭配关系、语义关系等角度进行描写,试图分析他们的句法结构、性质及语义表达等,以期对汉语趋向动词的研究贡献力量。

一、趋向动词“来”“去”的用法

汉语动词缺乏形态的变化,判断动词的属性往往要依靠动词在句中的语法功能及动词与其他词的组合关系,趋向动词也是如此。汉译佛经《鼻奈耶》中,出现“来”字共233处,作为趋向动词使用的有218处;出现“去”字共178处,作为趋向动词使用的有125处。下文将分别对趋向动词“来”“去”与其他词的搭配情况进行描写,进而分析他们的性质。

(一)趋向动词“来”的使用情况及其性质

《说文解字·来部》:“来,周所受瑞麦来麰。一来二缝,象芒朿之形。天所来也,故为行来之来。”《尔雅·释诂》:“来,至也。”《诗·小雅·采薇》:“我行不来。”早在先秦时期,“来”就作为动词使用。

1.NP+来

“NP+来”的结构中,“NP”一般为施事者。如:

1)有二婆罗门妇来,语尊者阿难:“见施少饼。”[T24/0887A①本文引用的佛经用语均来自大正新修大藏经。如“T24/0868A”表示该例句在大正新修大藏经的位置:T24表示大正新修大藏经第24册,0868表示页码,A表示栏目(A、B、C分别为上中、下栏)。下同。]

2)波斯匿王夜来欲浴,诸比丘洗,王不得浴。[T24/0889A]

例1)中, NP是“来”的施事,“来”在句中作谓语表示施事者从别的地方位移到说话人的地方,即“二婆罗门妇”从别的地方位移到说话人的地方。例2)中,“来”在句中作谓语,在它前面加了个时间名词“夜”,表示施事者从别的地方位移到说话人的地方的时间是晚上。“来”表示趋向意义。

(2)“NP+来”的结构中,“NP”前出现介词构成“介词+NP+来”的结构。如:

“NP”指处所或方位,构成“从+处所+来”的结构,如:

1)一比丘从拘萨罗来,道中为贼所剥。[T24/0854B]

2)诸长者问诸比丘:“从何所来?”诸比丘答:“从鞞罗然来。”[T24/0886B]

3)彼猕猴从外来,迳趣此比丘,在前踞熟视比丘。[T24/0852B]

上例中,介词结构由“从+处所”、“从+方位”构成,处所、方位是“来”的位移起点,即“拘萨罗”、“鞞罗然”、“何所”、“外”是位移的起点,“来”在句中作谓语。

“NP”为名词或名词性短语,介词表示原因。如:

4)若不得衣,当自往、[12]若遣信至得物家:“前所施衣直因信来者,某甲比丘竟不得……”[T24/0876A]

5)默然须臾,婆罗门问:“以何事来?”[T24/0886B]

上例中由“因/以+NP+来”构成,表明“来”的原因,“来”在句中作谓语。

“NP+来”的结构中“来”是趋向动词,表示NP发生了位移,且方向是向着说话人所在地的。

来+NP

“来+NP”的结构中“NP”一般指处所。如:

1)叉手白阿难言:“久违颜色,分卫教化劳婆何时来此?”[T24/0873C]

2)诸长者来房中见,自相谓言:“此沙门释子夜卧已不收卧具,使虫噉食。”[T24/0879C]

3)时毘舍佉无夷罗母闻佛及五百阿罗汉受失梨崛请,诣阿耨达食广说阿耨达经,今来舍卫。[T24/0883C]

上例1)、3)中“来+处所”,“来”表示位移的趋向,“处所”表示位移主体位移的具体位置。例2)中“来+处所+V”,动词“见”表明位移主体位移到终点“房中”的目的。

“来+NP”的变形结构为“来+V+NP”,NP仍然为处所。如:

4)大王当知,达贰迦比丘来到材所,作是语言。[T24/0853A]

5)即日夜半,有二天人色像无双,来至佛所,头面礼足在一面住。[T24/0856B]

6)时舍利弗、目揵连及五百比丘来诣世尊所,调达座上尽空无人,唯有调达及四弟子。[T24/0869A]

7)尔时世尊着衣持鉢从耆闍崛山来入王舍城分卫。[T24/0871C]

上例中在“来+NP”结构中,插入了V“到、至、诣、入”等,语义上没有发生变化。“来到、来至、来诣、来入”②谭代龙在《义净译经身体位移运动概念场词汇系统及其演变研究》一文中说到:“‘来’的概念图式与这些动词的概念图式存在一定的关系。这些组合都属于相似连用。”这句话中,这些动词就是指“到、至、诣、入”。这四组词的语义是相同的,“来”表示位移的趋向。

“来+V+NP”的另一个结构是在“来”前加介词结构,构成“从+处所+来+V+NP”的结构,如:

8)佛在舍卫国与大比丘俱,从拘萨罗来至舍卫国萨罗槃园间遇贼。[T24/0854B]

“从+处所+来+V+NP”的结构,把位移主体的起点和终点都交代得很清楚,即位移主体“佛与大比丘”从起点“拘萨罗”移到终点“舍卫国萨罗槃园”,“来”仍表示位移趋向。

“来+NP”的结构中“NP”一般指处所,“NP”有时指位移主体的终点,有时指位移主体的起点,“来”表示位移的趋向。这种结构利于人们分辩位移主体的起点或终点及位移的趋向,语义上更加清楚。

3.VP+来

(1)“VP+来”中“VP”是光杆动词,组成“V+来”。如:

1)若外空泽中驱来入墙,为成弃捐不受。[T24/0853C]

2)若惊走来,欲护令不取,不成弃捐不受。[T24/0853C]

3)彼亦有大神足比丘,往以阎浮树名故此地名阎浮提,诸神足比丘往取阎浮果,持来食噉。[T24/0859A]

4)王勅召来,即往召至。[T24/0883C]

“V+来”的结构中“来”直接跟在动词“驱、走、持、召”的后面,构成了动补结构。“V”是实义动词,“来”在句中作趋向补语。

“V”也可以是使动词、助动词,如:

5)白世尊言:“此望伽婆象以清酒饮使令醉,解钢绊却使来害世尊。”[T24/0871C]

6)复得免去,前值山水流驶,堕水死者无数人,所立处复有狼虎欲来害人,意欲渡水无有舟船,便作是念。[T24/0889B]

(2)“VP+来”中“VP”是动词性短语,组成“VP+来”。如:

1)佛见此事,知而告阿难曰:“汝着衣来,我欲至某处观看。”[T24/0865B]

2)时此贼主见比丘尼已,倍欢喜踊跃,持一段肉来布施比丘尼。[T24/0875B]

3)有一摩诃罗比丘,负大腐木来欲然火。[T24/0887C]

上例中,述宾结构“着衣”、“持一段肉”、“负大腐木”分别与“来”构成连谓结构。述宾结构“着衣”、“持一段肉”、“负大腐木”是“来”的方式或状态,表示位移主体离开别的地方向说话人的方向移动时的方式或状态。“来”是动词,且具有明显的趋向意义。

4.来+VP

“来+VP”的结构中,“VP”一般为动词性短语。如:

1)此诸比丘年少端正,新来入法鼻奈。[T24/0861B]

2)时须那剎多比丘协掣子反被拘执,来恐世尊曰:“我天地大神,汝避我去。”[T24/0890B]3)诸长者见上树,来白世尊。[T24/0899A]4)难陀来到相见,知是难陀非是佛,皆羞耻还坐。[T24/0894A]

5)时跋难陀弟子欲与诸比丘伴至拘萨罗,来辞跋难陀:“今比丘去,弟子欲共行。”[T24/0883C]

6)六群比丘语十七群比丘言:“汝等前行蹈杀虫,犯贝逸提。可时来向我悔过。”[T24/0889B]

例1)—5)中,“来”+VP构成连动结构,VP表明来的目的。例6)中,“VP”是介词结构,仍然表明来的目的。“来+VP”的连动式中,有先后顺序,即“来”先发生,“VP”才能发生。“来”是趋向动词。

5.副词 + 来

“副词+来”的结构中,“来”作谓语,表示动作的趋向。如:

1)比丘云集,唯佛不来。[T24/0874C]

2)其父即来四人共舁还家,呼诸良医,语言:“此童子有是患苦,当云何疗治?”[T24/0897b16]

3)般泥洹已来,至今日五百歲,骸骨不朽,故有此非世之香,使此祇桓尽闻其香。[T24/0897B]

“副词+来”的结构中,“来”后一般可以接动词性结构。如:

4)此间闻语,便往告彼;彼间闻语,便来告此。[T24/0879A]

5)婆罗门妇见此变化,心开意解:“此大神人来此间者,正欲度我,不来求食。”[T24/0892A]

(二)趋向动词“去”的使用情况及其性质

《说文解字·去部》:“去,人相违也。”表明“去”是动词,而且是位移动词,表示离开说话人所在地到别处去。

1.NP+去

“NP+去”的结构中,NP一般是施事者。如:

1)今比丘去,弟子欲共行。[T24/0883C]

2)将去之后复作是语:“汝去。比丘!我不喜与汝共行,我乐独行。”[T24/0887C]

3)有一妇人共一沙门西去。[T24/0890B]

4)阿难去后,佛升天上与母说法竟四月。[T24/0873C]

上例中,“NP”是“去”的施事者,“去”表示施事者位移的趋向,从说话人所在地位移到其他地方。“去”在句中作谓语,表示动作的趋向。

“NP+去”的结构中,“去”是趋向动词,表示位移主体发生了从此地到彼地的位移,且方向是背着说话人所在地的。

2.去+NP

“去+NP”的结构中,NP为时间/处所名词。

如:

1)去不久,身体生疮,状如芥子。[T24/0868A]

2)比丘尼去不久,佛问阿难:“此比丘尼衣何以弊坏?”[T24/0875B]

3)尔时世尊见诸妇女去不远,因此事集和合僧,备十功德,佛为沙门结戒。[T24/0894C]

上例中,“去不久”表示离开此地的时间,“去不远”表示离开此地不远处,“去”表示动作的趋向。

“去+NP”的结构中,NP为名词性短语。如:

4)勅比丘:“去还所止,莫复更为。”[T24/0853A]

5)实时身体疮愈,去时与往还自步行。[T24/0897B]

“去+NP”的另一种结构是在“去”后加动词,NP一般表示处所,构成“去+V+NP”结构,如:

6)比丘尼答:“我当云何?”彼比丘曰:“妹!汝去至世尊所,作如是白:‘于此,世尊!有何平等?’”[T24/0867B]

上例中,“去至世尊所”表示位移主体“汝”离开说话人所在地位移到“世尊所”。这种结构是用动词“至”引出位移主体的具体目的地,即位移主体位移到动词后的NP处,这样在句意的表达上更加清楚。“去”表示位移的趋向。

3.VP+去

(1)“VP+去”的结构中,VP是光杆动词,

构成“V+去”结构。如:

1)彼诸比丘入罗阅止城乞食。后罗阅止城中男女大小出城。坏诸庵舍。持去供用。诸比丘乞食后。还见诸庵舍。为人所坏。诸比丘复更取薪草作庵舍住。诸比丘复入罗阅止乞食。罗阅止城中男女大小复坏庵舍持去。如是至三。诸比丘见此已作是念。[T24/0853A]

2)何时当早脱此患去。如是诸比丘观诸不净。乃至坐观食不净行。[T24/0855A]

3)时师子王在诸师子前行。堕空井。五百师子尽弃去。[T24/0873B]

4)跋难陀夺去。尔时世尊因此事。集和合僧。[T24/085B]

5)二罪后俱受。是行自牵去。[T24/0878C]6)时舍利弗便发去。至舍卫国止树给孤独园。[T24/0882C]

7)少儿欢喜踊跃不能自胜。头面礼足便退去。[T24/0882C]

8)若一蛇瞋殺汝不疑。语此人从汝所宜。时此人便舍去。[T24/0889B]

9)今适相逢殺汝不疑。复得脱去。[T24/0889B]

10)有一人来语此人言。今有贼来可时避去。适出门遇贼。复得免去。[T24/0889B]

11)时六群比丘自相谓言。我等默然起去。使不得悔过。即从坐起而去。十二法比丘往白世尊。世尊告曰。若比丘比丘僧断事未竟默然起去。不嘱比坐比丘者堕。[T24/0891B]

12)舍利弗等见即寻出去。时瞿婆离比丘调达弟子。见舍利弗目揵连出。寻入石室见此女人。便生念言。[T24/0868A]

例1)-10)中,“V”为动作行为的实义动词。动作行为动词V+“去”组成的“持去、患去、弃去、夺去、牵去、发去、退去、舍去、脱去、避去、免去”构成动补结构。例11)-12)中的“V”是趋向动词,本身带有趋向意义。在该结构中“去”作趋向补语,表示动作行为的方向和趋势。

“V+去”的结构中,V可以是使动词或助动词。如:

13)今输头檀释是。尔时教我使去。[T24/0873A]

14)王问審欲去乎。答言去。[T24/0873A]

(2)“VP+去”的结构中,VP是动词性短语,构成“VP+去”结构。如:

1)诸比丘闻得食出城去。往诣年少比丘所语言。卿莫数数至他家。[T24/0858C]

2)卧未久复有一客比丘至,言:“汝是沙弥,避我大沙门去。”[T24/0888B]

3)比丘入宫。王便生恶心。此沙门数数入宫。或能偷珍宝去。[T24/0893B]

上例中,“VP+去”结构中的“VP”“出城”、“避我大沙门”、“偷珍宝”是述宾结构,与“去”一起构成连谓结构。在例1)中,用动词“出”(实际上“出”也是趋向动词)介绍出位移主体的起点是“城”,即位移主体“比丘”从“城”出去。“出城去”构成了动趋式,“去”作趋向补语。例2)中,在动词“避”后出现了“我”,则“我”后的处所即“大沙门”就成了位移主体的终点,即位移主体“沙弥”位移到终点“大沙门”去。例3)中,用动词“偷”介绍出“去”的目的,即位移主体“沙门”离开说话人所在地去做某事(偷珍宝)。“去”为趋向动词。

4.副词 + 去

“副词+去”的结构中,“去”作谓语,表示动作的趋向。如:

1)回身攫掣比丘头面伤坏便去。诸大比丘语此比丘言。[T24/0852B]

2)唯有阿难一人不去。[T24/0871C]

3)婆罗门妇白言。小留莫去。意贪闻陀夷说法。[T24/0892A]

4)言语留连,诸比丘已去。[T24/0883C]5.去单用。

“去”字单用一般是用于对话中回答的省略。如:

王问:“审欲去乎?”答言:“去。”[T24/0873A]

上例中,一问一答式,都省略了“去”后面的宾语,宾语即为“去”位移的终点。单用的“去”为趋向动词。

二、趋向动词“来”“去”的对比分析

1.趋向动词“来”、“去”的使用成对称规律

通过对《鼻奈耶》中趋向动词“来”、“去”的使用情况的描写及分析,我们发现,趋向动词“来”、“去”的使用在此时期是成对称的。趋向动词“来”有“NP+来、VP+来、来+NP、副词+来”的结构,趋向动词“去”有“NP+去、VP+去、去+NP、副词+去”的结构,二者在用法上是对称的,如:

(1)NP+来/去

世尊顾语目揵连:“止止,护口不须作是语。此痴人来当自有言。”[T24/0859C]

今比丘去,弟子欲共行。[T24/0883C]

(2)来/去+NP

时此女人来到佛所,白世尊言。[T24/0864A]

比丘尼答:“我当云何?”彼比丘曰:“妹!汝去至世尊所,作如是白:‘于此,世尊!有何平等?’”[T24/0867B]

(3)VP+来/去

时此贼主见比丘尼已,倍欢喜踊跃,持一段肉来布施比丘尼。[T24/0875B]

诸比丘闻得食出城去。往诣年少比丘所语言。卿莫数数至他家。[T24/0858C]

(4)副词+来/去

此间闻语,便往告彼;彼间闻语,便来告此。[T24/0879A]

时此妇人头面礼迦留陀夷足便去。[T24/0892A]

通过以上的对比,我们发现有时在句法结构相同的情况下,趋向动词“来”“去”互换后句意不会改变。如:1)时此女人来到佛所,白世尊言。把“来”换为“去”后该句变为:时此女人去到佛所,白世尊言。2)比丘尼答:“我当云何?”彼比丘曰:“妹!汝去至世尊所,作如是白:‘于此,世尊!有何平等?’”把“去”换为“来”后该句变为:比丘尼答:“我当云何?”彼比丘曰:“妹!汝来至世尊所,作如是白:‘于此,世尊!有何平等?’”

一般情况下,在无语境条件的限制下,多数的趋向动词“来”“去”是可以互换的。如:

1)有一恶蛇常居此厕,先出求食,中夜暴风雨,蛇走来趣厕。[T24/0888B]

2)在甘蔗园,园有主,若比丘不与截取持去,波逸提。菓满直五钱,为成弃捐不受。[T24/0854B]

把例1)中的“来”换成“去”,把例2)中的“去”换成“来”,变化后的句子是:

1)有一恶蛇常居此厕,先出求食,中夜暴风雨,蛇走去趣厕。[T24/0888B]

2)在甘蔗园,园有主,若比丘不与截取持来,波逸提。菓满直五钱,为成弃捐不受。[T24/0854B]

变化后,它们的句法结构没有变化,语义合乎逻辑,只是句意发生改变。

2.趋向动词“来”、“去”的使用成对称规律,与它们在语义上的对称有关。趋向动词“来”表示从彼地位移到说话人所在地,趋向动词“去”表示从说话人所在地位移到彼地。二者除位移方向相反外,在用法上是对称的。

趋向动词“来”、“去”在语义上各有特点

语言里的词相互结合而构成一个统一的整体,这就是语言的词汇体系。在这个体系里词与词之间存在复杂的语义联系,一个词的意义既依赖于它的同义词跟它的属于同一“义类”的别的词,也依赖于在使用中跟它相结合的别的词。①张永言.词汇学简论[M].武汉:华中工学院出版社,1982:13.一个词的语义并不限于语言系统内部,它还与跟它结合的词有关。

从《鼻奈耶》中的语言材料和趋向动词“来”“去”的用法分析来看,趋向动词“来”“去”在当时已有一些独特的语义表达。

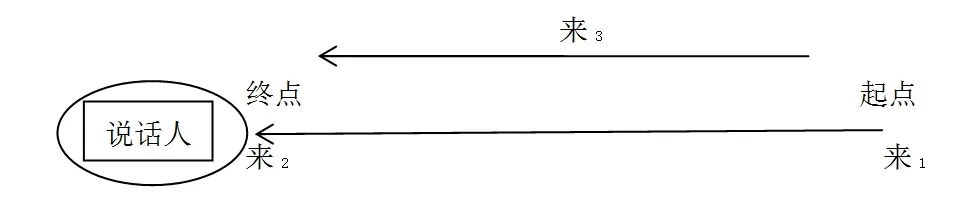

趋向动词“来”的语义表达,主要表现在:

趋向动词“来”以说话人的位置为参照标准,有时指示“来”的起点,有时指示“来”的终点,有时指示“来”的动作。如:

1)一比丘从拘萨罗来,道中为贼所剥。[T24/0854B]

2)时诸沙门一一捉得,来诣佛所。[T24/0870A]

3)佛见此事,知而告阿难曰:“汝着衣来,我欲至某处观看。”[T24/0865B]

例1)中“从拘萨罗来”表明“来”的起点是“拘萨罗”,即位移主体从“拘萨罗”位移到说话人所在地。例2)中“来诣佛所”表明“来”的终点是“佛所”,即位移主体从彼地位移到说话人所在地佛所。例3)中,“汝着衣来”没指示起点和终点,只表明“来”的动作。

若把指示“来”的起点标为来1,把指示“来”的终点标为来2,把指示“来”的动作标为来3,三者与说话人所在地的关系如下图所示:

趋向动词“去”的语义表达,主要表现在以下几个方面:

(1)“去”与“行”配合使用,与“行”的意义特征较为接近。如:

1)今比丘去,弟子欲共行。[T24/0882C]

2)汝去。比丘。我不喜与汝共行。我乐独行。[T24/0887C]

(2)“去而后往”。如:

王答。比丘我所施者。乃及无主。不及有主去。比丘往受王法。[T24/0853A]

谭代龙(2008:161)中指出:“此时期中,‘去’与‘往’的关系是‘去而后往’,在句子中,‘往’总是在‘去’的后面。”“去而后往”这种格局在现代汉语中仍然存在。

(3)“去”的语义指向更加明确。

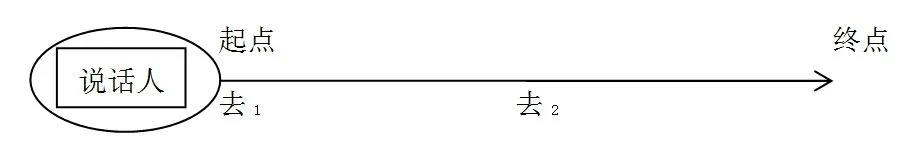

趋向动词“去”表示动作向着远处,离开说话人的中心点的趋向。从上例趋向动词“去”的用法来看,趋向动词“去”的语义指向可以分为两类:

一是指向位移的起点,即从起点离开的运动。如:

1)若比丘比丘僧断事未竟默然起去。不嘱比坐比丘者堕。[T24/0891B]

2)头面礼足遶佛三匝而去。[T24/0856A]

二是指称离开起点后的运动,该运动在到达终点的过程中。如:

我以是故不共汝语。不让汝坐。比丘尼答。我当云何。彼比丘曰。妹汝去至世尊所。(T24/0867B)

若第一类语义指向用去1表示,第二类指向用去2表示,二者的语义指向如下图所示:

三、结语

汉语动词“来”“去”是汉语口语和书面语使用的两个高频词语,作为趋向动词的“来”“去”在动趋式中的使用更加频繁。汉译佛经的大量产生对我国汉语的发展产生了深远的影响,佛经文献成为了研究汉魏六朝时期汉语不可多得的语言材料。利用佛经文献研究汉语语法,可以清楚地看出某些汉语语法成分的演变轨迹。①俞理明.佛经文献语言[M].成都:巴蜀书社,1993:42.本文选取汉译佛经中口语性较强的《鼻奈耶》为语料,从语用学、语法学和语义学等角度对趋向动词“来”“去”进行分析。通过以上的分析,我们试图发现它们的一些用法:“来”“去”用法的对称性;“来”“去”的语义指向,“去”与“往”、“至”的语义关系等。

趋向补语分为单向趋向补语和复合趋向补语,其中复合趋向补语由两个趋向动词构成。通过语料的分析,我们发现此时期复合趋向补语已出现。与“来”“去”组合形成的复合趋向补语如下:

与趋向动词“来”组合的来出等;

与趋向动词“去”组合的出去、起去②“起去”一词在普通话中几乎很少出现。刑福义(2005)认为“起去”不是某个方言才有的现象,而且时间纵线上,从30到90年代,“起去”的出现没有断过线。、寻出去、促出去等。

同时期的汉译佛经中也有这种复合趋向补语的使用,如后秦北印度三藏弗若多罗译《十诵律》中出现起去③“起去”在后秦北印度三藏弗若多罗译《十诵律》中出现100次。后秦又称姚秦,北印度三藏弗若多罗译的《十诵律》为佛教戒律,共六十一卷。下同。、出去④“出去”在后秦北印度三藏弗若多罗译《十诵律》中出现50次。、来去,姚秦鸠摩罗什译《佛说手楞严三昧经》中有去来、来去等。由此可知,复合趋向补语在此时期已经在使用,或者说已经广泛使用。