【“漫话土地”之二十七】地载万物鸟兽栖

2018-07-31文l景志刚

文l景志刚

辽阔的平原、险峻的山岭、蜿蜒的河谷、茂密的森林、浩瀚的草原……中华大地幅员辽阔、物华天宝,万物生灵相依相伴、互惠互生,共同奏响一曲波澜壮阔的生命之歌。

“植物斯生,动物斯止。”从创世神话到部落传说,从民族图腾到宗庙祭祀,从游牧渔猎到农耕家畜,从土木建筑到衣冠纹饰,动物文化伴随着华夏文明,走过悠悠五千年岁月历程。

地载万物,生生不息

自上古神话到民间传说,动物便是人类从未离开的伙伴。女娲拈土造物,相传也是初一造鸡、初二造狗、初三造猪、初四造羊、初五造牛、初六造马,初七才创造出人类。黄帝征服诸侯,专门训练熊罴貔貅貙虎等猛兽,战炎帝于阪泉、战蚩尤于涿鹿。帝喾之妃简狄吞燕卵而怀孕,生商族始祖契,留下“天命玄鸟,降而生商”的美丽传说。至于《诗经》里的天地,更是动物的乐园:“鹤鸣于九皋,声闻于野;鱼潜在渊,或在于渚”“鸿雁于飞,集于中泽” “黄鸟于飞,集于灌木” “硕鼠硕鼠,无食我黍” “蟋蟀在堂,岁聿其莫”……

随着文明的进步和视野的扩大,人们开始对动物进行系统的分类和研究。西周时,将天下动物分为大兽和小虫。大兽按体质或外貌又分为:脂类(多油且戴角,如牛、羊)、膏类(多油且无角,如猪)、裸类(生有短毛,如虎、豹)、羽类(生有羽毛,即鸟类)、鳞类(生有鳞片,如龙、蛇)。小虫则按外形或行走、鸣叫特点分为:外骨(外有甲壳,如乌龟)、内骨(内有甲壳,如鳖),却行(倒退行走,如蚰蜒)、仄行(横向行走,如螃蟹)、连行(鱼贯而行,如鱼)、纡行(弯曲行走,如蛇)、以脰鸣者(用颈鸣叫,如青蛙)、以注鸣者(用嘴鸣叫,如蝾螈)、以旁鸣者(用胁鸣叫,如蝉)、以翼鸣者(用翅振动鸣叫,如发皇)、以股鸣者(用腿摩擦鸣叫,如螽斯)、以胸鸣者(用胸鸣叫,如灵龟)。

“二足而羽谓之禽,四足而毛谓之兽”。古代第一部辞书《尔雅》中,按《释鸟》《释兽》《释鱼》《释虫》设篇,对动物分类解释。自此,鸟、兽、鱼、虫成为古代动物的代名词,而且至今也仍是构成动物类汉字的主要偏旁。

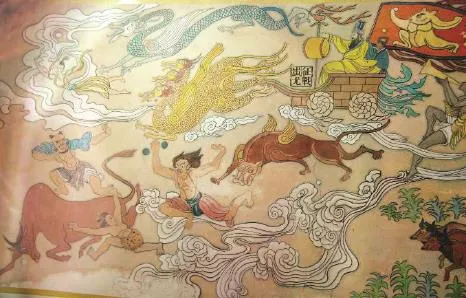

炎帝与牛图腾

择地而宿,择木而栖

“川渊深而鱼鳖归之,山林茂而禽兽归之。”无论是振翅高飞的鸿鹄,还是深潜于渊的鱼鳖,不管是纵横山林的虎豹,抑或花间炫舞的蝶虫,大地不仅是栖宿的居所,更是生命的家园。

一方水土,一方生物。与陆生植物“南橘北枳”的现象类似,水土环境对动物生息繁衍的影响也不例外。古人很早就观察到所谓“地气”的存在,针对济水、汶水两岸动物分布的不同特点,提出“瞿鹆不逾济,貉逾汶则死”的说法。在《山海经》中,按方位和区域记载有不同的动物,中部和东南有白猿、犀牛、象、蛇、腹虫、鹦鹉等热带动物,西方有牛、羊、麝等温带动物,北方则是马、骆驼、牦牛等草原干旱地带动物。

山林川泽,各有所归。西周由大司徒掌管天下地图,根据地形地势,将土地分为山林、川泽、丘陵、坟衍、原隰五种类型,以此辨别和记载这些地方适合生长的动植物。其中:山林地带“宜毛物”,适宜生长貂狐等多毛动物;川泽地带“宜鳞物”,适宜生长鱼龙等有鳞动物;丘陵地带“宜羽物”,适宜生长翟雉等飞禽;坟衍地带“宜介物”,适宜生长龟鳖等体表有硬壳的动物;原隰地带“宜裸物”,适宜生长虎豹等短毛动物。

鸟兽草木,物固相累。植物依靠土地生长,动物依赖植物生存,物物之间脉息相连。昔日庄周游园,看见树上有一只奇特的大鸟,本想以弹弓射之,却意外发现原来“螳螂捕蝉,黄雀在后”,从而领悟到万物相互联系、彼此相互影响的道理。蝉虫以草木为食,螳螂以蝉虫为食,黄雀以螳螂为食,而黄雀又终归化作泥土、养育草木,食物链将植物、动物与土地紧紧联系在一起,演绎出千变万化、相克相生的大千世界。

涸泽不渔,焚林不猎

鹰击长空,鱼翔浅底;百花吐艳,万木争荣。正是缘于这形色各异动植物的存在,大地才得以丰富多彩、生机勃勃,人类才得以衣食无忧、繁衍生息。保护生态、保护土地、保护万物生灵,就是保护人类生存和发展的根基。

“不涸泽而渔,不焚林而猎”。古人很早就意识到保护动植物和可持续开发的重要性。黄帝教导民众“劳勤心力耳目,节用水火材物”,要求遵守时令、节约采集或狩猎的收获。周文王告诫子孙:“川泽非时不入网罟,以成鱼鳖之长;不麛不卵,以成鸟兽之长”,到河里捕鱼不要赶在繁衍季节,在山林中打猎不要捕杀幼鹿或掏取鸟蛋,让鸟兽鱼虫自然生长。管仲辅佐齐桓公时进言:“山林虽广,草木虽美,禁发必有时”。这种尊重规律、以时禁发、保护资源的思想,对数千年后的今天仍有借鉴和启迪。

夏商周以来,出于观赏、围猎和娱乐的需要,许多帝王在动植物资源丰富的地方,划出一定土地建立苑囿,相当于皇家野生动植物园或自然保护区,禁止平民采摘渔猎,客观上保护了生态。夏代“桀之时……放虎于市,观其惊骇”,商纣王“益广沙丘苑台,多取野兽蜚鸟置其中”,周代“文王之囿,方七十里” “王在灵囿,麀鹿攸伏……王在灵沼,於牣鱼跃。”历史上的皇家苑囿,莫不以汉代上林苑最负盛名,恢宏壮丽,草木繁盛,“众鸟翩翻,群兽駓騃”,更有“九真之麟、大宛之马、黄支之犀、条支之鸟”等许多珍稀动物得以保护。

传说中的涿鹿之战

鉴于动物与山林土地的紧密联系,历代保护野生动物的职责均由负责管理山林川泽的机构行使。三皇五帝时代,管理山泽的官员称虞,舜继位天子后,在任禹为司空负责治水的同时,派益为虞管理山泽鸟兽,使之成为历史上最早的生态保护官员。秦汉时山林川泽归少府管理,汉武帝时专设水衡都尉主管上林苑;魏、晋设虞曹郎,隋唐设虞部,宋、明、清设虞衡司等,对保护自然环境和动植物发挥了积极作用。时值今日,国家林业和草原部门依然承担着野生动植物保护的重要职责。

鸟兽鱼虫,吾谁与归

从对庞然大物的崇拜和恐惧,到对野生动物的捕猎与驯养,再到对奇禽异兽的保护和宠爱,人们对动物的认知由表及里、由浅入深,寄托了敬畏天地、尊崇祖先和珍惜生命的情感,并烙下深深的文明印迹。

图腾中的动物意象。出于对超自然力量的崇拜,古人常将一些动物视作保护神或祖先,尊其为氏族图腾。神话中的伏羲、女娲人首蛇身,以蛇为图腾;“黄帝有天下,号曰有熊”,以熊为图腾;炎帝相传“人身牛首,长於姜水”,以牛为图腾。随着族群融合,集蛇身、蜥腿、凤爪、鹿角、鱼鳞等诸多动物特征于一体的“龙”,成为华夏民族共同的图腾。封建时代重视祥瑞,所谓“麟凤五灵,王者之嘉瑞也”,便是指麒麟、凤凰、龟、龙和白虎,象征风调雨顺、国泰民安,其吉祥喜庆的寓意一直延续至今。

文化中的动物印象。人与动物息息相伴,动物文化应运而生,最典型的莫过于动物对语言文字的影响。我们早已习惯用动物的特征来形容身边的人和事,并由此衍生出大量的成语词汇——形容体型外貌者有之:虎背熊腰、豹头环眼、螓首蛾眉、鹤发童颜……形容品格性情者有之:狼贪鼠窃、狼心狗肺、蛇蝎心肠、鸡鸣狗盗……形容行为谋略者有之:调虎离山、打草惊蛇、杀鸡儆猴、一箭双雕……形容地形地势者亦有之:虎踞龙盘、一马平川、羊肠鸟道、犬牙交错……

生活中的动物形象。形形色色的动物形象,点缀着人们的衣食住行。如建筑,门有石狮、柱有蟠龙、碑有赑屃、壁有麒麟,飞檐上更有“五脊六兽”。如器具,自商周彩陶、青铜器开始,禽兽造型和纹饰风行一时,饕餮纹、虎纹、牛纹、象纹、鹿纹、蛇纹、龟纹、鱼纹、凤鸟纹形色各异。如服饰,明清官服绣绘鸟兽,文官绣仙鹤、锦鸡、孔雀、云雁、白鹇、鹭鸶、鸳鸯、黄鹂和鹌鹑,武官绘狮子、虎、豹、熊、彪、犀牛和海马,据说后来因为官员形象败坏,“衣冠禽兽”一词才由褒而贬引人嘲讽。

“天生万物各有类,谁谓鸟兽为无知。”同一片蓝天,同一方黄土,同一道岁月的行程,同一段生命的缘分,让我们珍惜和善待身边的山川草木、鸟兽鱼虫,让家园永远山清水秀、鸟语花香,让大地永远朝气蓬勃、龙腾虎跃!