鸦儿胡同京畿探庙寻音

2018-07-31徐文龙插图张婷婷

文/徐文龙 插图/张婷婷

八街九陌访京城

京城繁盛,八街九陌,一条条街巷织成了现在的北京。一条街有千万个故事,一促巷有千百家灯火,而这饱藏了无数悲欢离合、历史缩影的京城巷陌,就是我们接下来故事的起点。从今天起,八街九陌访京城栏目就正式和大家见面了。在这个专题中,我们会和大家一起走访京城街巷,揭开一段段和这些街巷有关的故事。

北纬N39°56′23.98″ 东经E116°23′4.91″,这是一座寺庙的坐标,这座寺庙坐落在鸦儿胡同里,它的名字叫做“广化寺”。顺着鸦儿胡同往里走,若你正午前后闻到素斋的香味,就一定是广化寺里飘出来的。京城梵音千年不绝于耳,午后阳下,在石台上逗弄广化寺里的猫咪,自觉在三千世界之外。除去广化寺,和上柏林寺、嘉兴寺、广济寺、法源寺、龙泉寺、贤良寺、拈花寺,共八座寺庙,总称京城“内八刹”。今天的故事,就沿着这条鸦儿胡同开始,我们探庙寻音,揭开京城寺庙文化的面纱。

京城宝刹

北京是一座怎样的城市?你很难用一个词来定义它,因为它有太多面。你可以拼尽全力在大时代里打拼,也可以躲在角落的咖啡馆里小憩;你可以找到最市井摊贩大快朵颐,也可以坐在最好的牛排馆里细细咀嚼;你可以找到它张狂的一面,在三里屯、后海或是工体北门;你也可以找到它安逸的一面,在每一条过了十点就几乎静默的街道……然而无论你怎样选择,你都不会用“佛教”这个标签贴它。如果要选,我想你会选拉萨、曼谷、或是仰光,即使北京这座城市真的很“佛”。

每隔150米就能看见一家寺庙,即使在曼谷你也看不到这样的景象。然而1750年至1950这两百年间的北京内城,就是这样一幅景象。在北京内城不到40平方公里的土地上,至少曾经存在过1500座寺庙,一条300米长的胡同里,能看见两三座庙,其密度已经达到“惊人”的量级了。时至今日,虽然北京的寺庙出于宗教职能统一、城市土地管理改革等原因进行了进一步合理规划导致数量下降,但依然有近百座寺庙香火依旧梵音不绝,开篇谈到鸦儿胡同的广化寺便是其一。

其始建年代难考,约略断于元朝落成。时至明清,已经成为了京城颇具影响力的宝刹。其殿宇雄伟,寺藏众多,曾历战乱而今犹立禅林,更见弥足珍贵。原广化寺有逢腊八向市民放粥的传统,至今延续。而每逢初一、十五,广化寺均有法事活动,每周六则有北京佛教音乐团在寺内演出。

你在后海的酒吧里一醉方休,他在三里屯的店里停停走走。可如果你想换一种打开北京的方式,找到藏在京城中的佛陀之国,那就中午到鸦儿胡同的广化寺吃一碗斋饭,下午停在静谧的暖阳里沐浴佛光,便能一窥你平时见不到的那座“佛韵之城”。

寺庙之多元

宗教旺盛,史上这样的城市并不寡见,旧时的罗马、巴黎,宗教聚集点密度亦很大,然而相较京城150米即可见到一间寺庙,实在小巫见大巫。如此多的寺庙用来做什么呢?如果仅仅是宗教用途恐怕实在过多。要解清这一点,还要从旧时京城寺庙的定义上说起。

学界研究,彼时寺庙是城市公共生活的中心,演出、旅社、慈善救济、士大夫讲会、节庆进香、图书馆、艺术与休闲等等职能,都在寺庙中有所体现。而这些公共活动,则有助于北京构建多元化的文化形态。这也是寺庙虽然众多,但旧时朝廷亦仍旧大力扶持的原因之一。它帮助政府承载了很多社会民生职能,成为了民众生活的综合体。

比如1914年,时任北洋政府内务总长的朱启钤将社稷坛开辟成中央公园(即今日“中山公园”),北京城内第一座公共园林就此落成。而在这之前,偌大的北京城难道没有园林可去吗?寺庙其实就承载了一部分。法源寺赏丁香、大觉寺观玉兰,红螺寺看银杏,这些寺庙是面向公共开放的,人们待等时节一到,便进庙逛园。

除去赏花,观景乘凉、品茶消夏,寺庙也是个好去处。现郭守敬纪念馆为原汇通祠,此处便是个居民聚集的消夏所在。古册存画中可见这一带茶馆颇多、商铺密集,而辐射带的中心点便是汇通祠。可见寺庙在京城百姓的生活中,起到了至关重要的作用。

类似如此,京城寺庙有据可查的公共职能颇多。再比如晚清《点石斋画报》便记载了宣武区善果寺的一次翻经节,除去经书佛藏,民间藏书、寺庙藏书亦众,读书人汇集于此,翻书读经,成就了一次“共享阅读会”。

时至今日,我们也不难理解寺庙对京城的重要生活意义。如庙会,原本就是将寺庙作为辐射中心,择香客们云集之时商贩众从,报摊设点,招揽顾客。久而久之,逢庙成会,成为了京城百姓们的一大去处。旧时庙会月月都有,初一十五尤甚,而常日亦有摊贩聚集。时至今日,已经成为了过年必见的民俗活动。

京城寺庙之香火旺盛,亦在于养育了一方禅生佛活,承载了民生重任。

精而简之

既然如此繁盛,那么1750年-1950年这最远不过250年,最近只相差50年的时间里,京城寺庙数量瞬间降了数个量级又是为什么呢?这一答案其实也呼之欲出了。

进入新中国,城市化进程飞速,北京成为了一座国际化的大都市。随之而来的,是基础建设全面量变并最终质变。公共园林、图书馆、旅社、民众救济、演艺中心等涉及到民众民生的方方面面全都得到了体系性建设。原本集中在寺庙的职能被合理规划,并进行了归拢再建设,那么依旧众多的寺庙也就势必造成“产能过剩”的局面。这是寺庙被精而简之的原因之一。

其二,在全面发展建设的当下,城市用地本就极为紧张,过于众多的寺庙占用了大量城市空间资源。而城市空间资源释放,也是寺庙数量下降的原因之一。

那么出于宗教角度考虑,这些寺庙不应该被保存吗?

前面谈到罗马、巴黎等宗教聚集点较为密集的城市,其体量仍远不及明清时的北京,可见北京众多的寺庙如果仅提供宗教职能,其数量是非一般巨大的。而剥离了其它职能后,北京作为传统城市而非宗教圣地,寺庙数量是应产生合理性下降的,所以即使出于宗教角度考虑,每150米即出现一座寺庙,对北京这座承载了众多职能的巨大城市而言,数量尤显庞大。此外由于承载了太多职能,很多旧时寺庙宗教职能反而弱化了,香客甚少,但旅居者甚多,成为了“无禅寺”,如此寺庙其存在的意义自然就随着职能疏解而不复存在了。

另,出于宗教自身管理原因,寺庙数量过于庞大不利于寺庙之间的沟通交流,亦不利于各个寺庙之间组织佛学讨论与学习活动。此外如佛教内的宗教节日以及其它重要事宜,统一管理群策群力,亦可帮助各个寺庙更好地进行宗教传播,而零散寺庙过多则很难如此进行联动。故几个内因与外因合力作用,导致京城寺庙产生了合理性的数量减少,精而简之。

梵音不绝

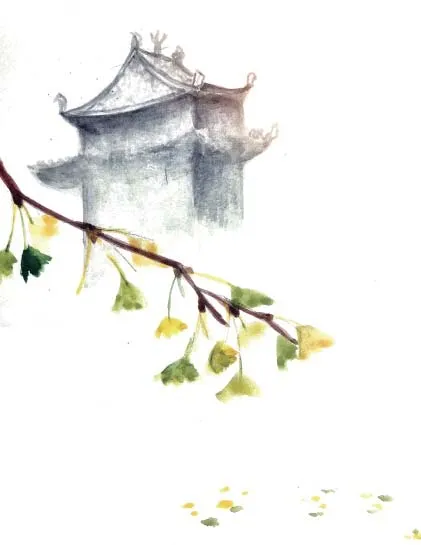

大觉寺的玉兰、红螺寺的银杏、柏林寺的古木……去法源寺嗅丁香,看猫儿晒太阳;去广济寺观佛像,求好姻缘一柱佛前香;广化寺食斋饭,坐听梵音响;到潭柘寺步古道,古刹纳清凉;戒台寺绕石塔,伴经千章;灵光寺朝舍利,解尘世千重迷障;雍和宫繁盛地,卷千藏……京城的寺庙数量少了,但香火不绝;作用少了,但信徒更盛。

由前文提到的广济寺以及柏林寺、嘉兴寺、法源寺、龙泉寺、贤良寺、广化寺、拈花寺共八座统称“内八刹”的寺庙,以及由觉生寺、广通寺、万寿寺、善果寺、南观音寺、海慧寺、天宁寺、圆通寺共八座统称“外八刹”的寺庙,以及潭柘寺、西域寺、戒台寺三座统称“三山”,总计19座京城寺庙广度八方善缘。

一座寺庙有一座寺庙的意趣,一座宝刹有一座宝刹的威严。佛前灵光不因历史的车轮滚滚而蒙尘,京城里亦不会少去这一丝禅机智慧。

千年建城京畿地,自会梵音不绝,禅韵流传。