农村金融发展对农民收入的影响

——基于“一带一路”的重点省份数据的实证研究

2018-07-27林秋斌

林秋斌, 陈 玲

(1.福州外语外贸学院金融系,福建 福州 350202; 2.福州大学经济与管理学院,福建 福州 350116)

2017年10月召开的党十九大报告首次提到实施乡村振兴战略[1]。这是在深刻把握我国国情农情基础上,着眼于农民增收、农业兴旺和农村发展而作出的重要决策部署。农民问题是“三农”问题的关键,而收入问题又是农民问题的关键,因此,增加农民收入是解决“三农”问题的核心所在。在当前经济发展条件下,农村金融机构对农村经济影响越来越大,提高农民收入、实现乡村振兴,农村金融机构的作用不容忽视。2015 年,国家发展和改革委员会、外交部、商务部联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》提出:“加快‘一带一路’建设,有利于促进沿线各国经济繁荣与区域经济合作,加强不同文明交流互鉴,促进世界和平发展,是一项造福世界各国人民的伟大事业。”[2]在这一倡议实施过程中,金融不仅要起到先行作用,而且要在基础设施建设、实体经济等各领域中发挥重要的支撑作用。“一带一路”倡议出台后,我国农业现代化的推进、农民生产生活的改善、地区经济的发展也将再次迎来新的历史发展契机。农村金融机构该如何发挥作用,以便更好地服务于“三农”并实现乡村振兴亟待研究。

一、文献综述

在国外,大部分学者是通过研究金融发展与收入差距的关系来揭示金融发展与农民收入的关系。他们从不同的角度在理论和实证方面展开研究,研究结果主要分为以下3种:(1)金融发展缩小了收入差距。这一结论是目前多数学者的研究结果。Odedokun对71个发展中国家1960—1980年的数据进行实证研究,结果表明样本中有85%的国家表现为金融发展促进了经济增长,并且低收入国家的这种效应比高收入国家明显[3];Prete指出,金融发展强化了利用新的投资机会的能力,因此缩小了收入差距[4]。(2)金融发展扩大了收入差距。Dollar等指出,虽然贸易开放提高了穷人收入,但通货膨胀、政府消费和金融发展加剧了收入不平等[5];Sehrawat 等运用ARDL模型对印度1982—2012年的数据进行分析,结果表明,无论是从长期,还是短期来看,金融发展、经济增长和通货膨胀均加剧了印度地区的收入差距[6]。(3)金融发展与收入增长呈倒U型关系。Greenwood等根据库兹涅茨提出的倒U型理论分析认为,在经济发展初期,金融发展会扩大收入差距,但当经济发展到另一阶段时,社会收入差距开始缩小,遵循倒U型变化规律[7];Kim等发现金融发展与收入差距之间是一个非线性的门限效应关系,即只有当一个国家的金融发展水平达到了对应的阈值时,金融发展才会有利于缩小收入差距,但在达到阈值之前金融发展加剧了收入不平等[8]。

在国内,早期学者大部分从全国层面研究农村金融与收入的关系。温涛等研究表明,经济证券化比率及金融机构信贷比率的提高阻碍了农户增收[9]。刘纯彬等指出,农村金融发展、经济增长、受教育水平与农村收入分配差距存在长期均衡的协整关系,提出应通过扩大农村金融规模、加大信贷配给来缩小收入差距[10]。王征等对28个省份面板数据进行动态分析,发现金融因素扩大了城乡收入差距,提出通过合理引导农村剩余劳动力、增强农村资金回流等措施来缩小收入差距[11]。张宏彦等对我国1983—2009年的经济数据进行实证分析,发现农村金融发展是扩大城乡收入差距的单向格兰杰原因,而第三产业人数的增加减小了城乡收入差距[12]。21世纪伊始,很多学者对金融发展与农民收入问题的实证分析转向地方研究。曹芬芬基于浙江省1980—2008年的经济数据分析,得出该省农民收入随着农村存款、贷款的增加而逐年提高的结论,即农村金融发展促进了农民收入增长[13]。耿晓燕选取四川省的数据,通过利用C-D生产函数建立数学模型进行实证研究,结论认为,农民收入随着金融规模的扩大而增加,但随着金融效率的提高而减少[14]。李明贤等对湖南省1992—2013年的实际数据建立Johansen协整检验、VEC模型和脉冲响应函数分析,研究表明,除了金融效率不利于农民非农收入增加外,金融结构、规模及其他控制变量有利于提高非农收入[15]。

综合以上国内外研究,得出以下评价:(1)国外文献多从宏观层面出发,论述多个国家的金融发展与收入差距的关系,间接揭示金融发展对农民收入的影响。国内学者多数对全国或具体省份进行研究,较少以全国具有特殊意义的某个区域作为研究对象。(2)根据西方经济学的生产理论,投入要素可以归纳为资本、劳动、技术三大要素,每个投入要素的变化都会对产出产生影响。而现有文献的实证多数只是简单选取了金融发展的相关指标作为资本要素,或在此基础上加上与农村劳动力相关的指标作为劳动要素,研究这两类因素对农民收入的影响,而没有加入“技术要素”这一控制变量。影响农民收入的因素比较多,在实际分析中,是否选取以及如何选取合适的控制变量也就变得非常重要。(3)在相关文献中,其实证分析多运用基于VAR模型的Johansen协整检验、Granger因果关系等方法来研究农村金融与农民收入的线性关系。然而在经济发展的实际过程中,各变量间更多的是表现为一种非线性关系,而非较为稳定的单一线性关系。

本文以“一带一路”倡议重点圈定的省份为研究对象,运用面板门限回归模型,以金融发展指标为门限变量来寻找金融发展的不同阶段与农民收入增长的内在联系。同时,在控制变量中加入了“农业科技投入”这一新的指标,与金融发展及农村劳动力转移等共同构成技术、资本、劳动等3种要素,探究这些要素如何影响农民收入,探讨如何发展农村金融,以期为政策制定者、相关金融机构在服务“三农”、探究金融精准扶贫模式时提供参考,这对于提高农民收入和完善农村金融市场具有现实价值。

二、模型构建与变量选取

(一)变量指标设定与数据来源

1.被解释变量。农村居民人均纯收入(Y),用农村居民家庭人均纯收入来衡量。纯收入是指从各个来源中得到的收入总和在扣除了相关税费之后可自由支配的收入,它能够切实反映农民的收入水平。考虑到价格因素的影响,用农村居民消费价格指数将人均收入统一调整为2000年的价格水平。

2.解释变量。(1)农村金融发展效率(X1)。戈德史密斯的金融发展理论指出,贷款余额与存款余额的比值即为金融发展效率,它可以理解为金融机构对资金的配置效率[16]。贾立、孙玉奎等采用这一指标反映金融机构将存款转换为贷款的能力[17-18]。本文选用农村贷存比率表示农村金融机构服务“三农”的水平和意愿,该数值越大,表示农村存款的有效利用率越高,越能显示其在农村的服务水平。(2)农村金融发展规模(X2)。戈德史密斯提出了一个衡量金融资产规模的指标,即金融相关率,它是货币存量、贷款与有价证券总值的和占国民生产总值之比[16]。鉴于发展中国家及其他国家的国内信贷发展差异,结合我国农村金融资产的实际,金融相关率已不能完全反映国内金融市场的发展程度。长期以来,我国农村金融以存贷款业务为主,金融表现方式比较单一,农村金融资产总量主要由农村存款与贷款构成。综合考虑国内外文献的研究成果以及我国农村金融资产的实际情况,本文选取农村存贷款之和占同期农村GDP的比值作为衡量农村金融发展规模的指标。这一指标值越大,表明农村金融对“三农”的支持力度越大。

3.控制变量。(1)农村劳动力转移(Z1)。用农村从业人员中从事非农产业人口数的比重来衡量,它是反映农村生产发展水平的重要指标,其数值越大,说明农村城镇化程度越高,生产要素的配置效率越高,农村就业结构也就越好。(2)农业技术人员占比(Z2)与R&D经费投入强度(Z3)。从狭义上讲,科技投入指支持科技活动开展的投入,包括投入的人力和财力之和。由于各个省份缺乏在农业领域合适的科研投入数据以及相关统计指标,本文分析农业科技投入对农民收入增长的贡献,拟采用农业技术人员占比(农业专业技术人员占总专业技术人员的比重)与R&D经费投入强度(R&D经费是研究与实验发展经费,包括投入在基础研究、应用研究和试验发展的资金总额)来反映农业科技投入的状况。

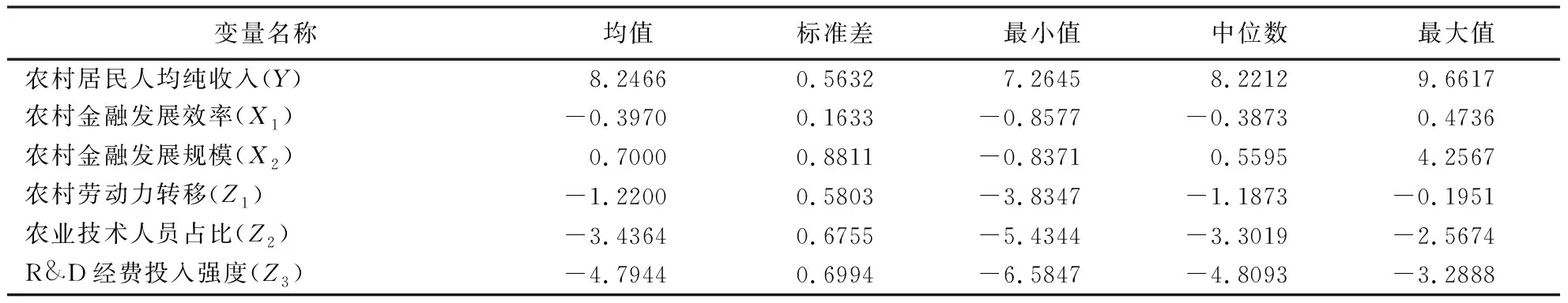

4.数据来源及说明。实证研究的样本区间为2000—2015年,选用的数据来自2001—2016年的《中国科技统计年鉴》《中国金融年鉴》,以及2016年的国家统计局数据及各省的统计年鉴。“一带一路”倡议重点圈定的18个省(市、自治区)包括辽宁,上海,广东,福建,浙江,海南,吉林,黑龙江,内蒙古,云南,广西,青海,宁夏,陕西,甘肃,新疆,重庆,西藏。由于《中国金融年鉴》没有统计与西藏相关的农村金融数据,对重庆也只有个别年份的数据,因此,本文只对不包括重庆和西藏在内的16个省份进行分析。模型使用Stata 13.1软件操作完成,各变量取对数后的描述性统计结果具体如表1所示。

表1 变量的描述性统计

(二)面板门限回归模型的构建

本文提出假设:金融发展的不同阶段对农民收入的影响不同。(1)在初级阶段,金融发展比较落后,由于信息不对称情况比较严重,交易成本较高,而农民收入较少,缺乏抵押资产,因此,农民获得信贷的门限较高,从而制约了收入增长;(2)在中期阶段,随着金融市场的发展,金融规模逐步扩大,农户信贷融资渠道逐渐增多,借贷门限逐渐降低,金融排斥现象逐渐消失,农民享受到了金融服务,这有助于其提高收入;(3)在成熟阶段,金融市场进一步完善,农户获得信贷的门限降到最低,金融发展对促进农民增收的作用发挥到最大。

门限回归模型的优点在于可以捕捉经济可能发生跃升的临界点或区间,且门限变量的结构突变点由系统内生确定,避免了人为确定的主观性,分析比较客观,拟合效果比普通线性回归更加符合实际[19]。本文构建农村金融发展与农民收入关系的面板门限回归模型如下:

Yit=μi+α1XitI(qit≤γ)+α2XitI(qit>γ)+βZit+εit,εit~i.i.d(0,σ2)

(1)

公式(1)中,i为个体,t为时间;Yit为被解释变量,表示t时间i个体的农村居民人均纯收入;Xit为对应的解释变量,包括农村金融发展效率(X1)与规模(X2);Zit为一组对农民收入有较大影响的控制变量,包括农村劳动力转移(Z1)、农业技术人员占比(Z2)和R&D经费投入强度(Z3);α1和α2为解释变量的待估系数;β为各控制变量相应的系数向量;I(qit≤γ)和I(qit>γ)为一指标函数;μi表示个体效应;εit表示随机干扰因素,εit~i.i.d(0,σ2)表示εit为独立同分布且均值为零、方差恒定为σ2的白噪声。

在估计模型门限值γ和参数α过程中需要消除个体效应μi。对特定的门限值γ,通过OLS估计得到α的估计值与残差平方和S1(γ)。最后采用逐步探索法,通过最小化获得γ的估计式,具体如下:

(2)

建立门限回归模型的步骤是先检验是否存在门限效应,即判断模型是线性的还是非线性的。模型的原假设是门限效应不存在,若P值拒绝了原假设,则可以认为门限效应存在,应进行门限回归。本文参考连玉君等所用的组内去平均方法可以将个体效应消除;基于固定效应的基础上,运用反复模拟自抽样法计算统计量与P值,检验门限效应存在与否[20]。综合考虑数据的可比性及经济学意义,并且为了消除变量之间的异方差问题,本文对选用的变量采取对数形式。由于存在两个金融发展指标,因此,分别以这两个指标为门限变量建立两个模型。模型中如果门限个数在两个或两个以上,可将模型作适当调整。

模型一:以农村金融发展效率为门限变量的单门限回归模型,具体公式如下:

Yit=C+α1X1itI(X1it≤γ)+α2X1itI(X1it>γ)+α3X2it+β1Z1it+β2Z2it+β3Z3it+εit

(3)

模型二:以农村金融发展规模为门限变量的单门限回归模型,具体公式如下:

Yit=C+α1X2itI(X2it≤γ)+α2X2itI(X2it>γ)+α3X1it+β1Z1it+β2Z2it+β3Z3it+εit

(4)

三、实证过程与分析

(一)门限效应检验与估计

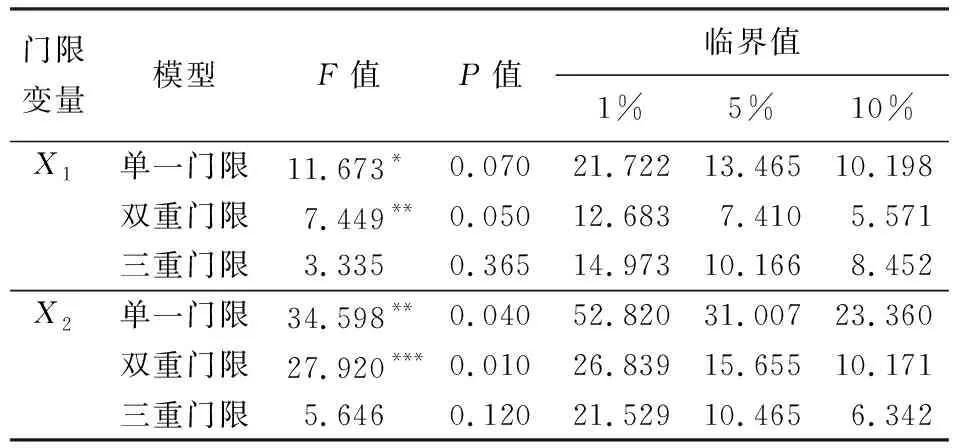

建立门限回归模型的步骤是先检验是否存在门限效应,若存在,则检验门限值的个数。门限回归模型的原假设是门限值存在n(n=0,1,2,…,n)个,则模型对应的门限变量存在n+1个斜率。使用自抽样法,在不确定F统计量分布情况下,依然可以计算出渐进P值。然后进行面板单位根检验,结果显示,各个变量是同阶平稳的。接着进行门限效应检验,表2所示为自抽样400次的结果。

表2 门限变量的门限效应检验

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著

由表2可知,以农村金融发展效率(X1)为门限变量时,P值分别在10%和5%的显著性水平上依次不接受存在0个和1个门限值的原假设,但接受了第三个模型的原假设;以农村金融发展规模(X2)为门限变量时,P值分别在5%和1%的显著性水平上依次拒绝了前两个模型的原假设,但接受了第三个模型的原假设,因此,可认为这两个模型均存在门限效应且门限值个数为2。

在确定门限个数之后,估计门限值,以X1为门限变量时,第一个门限值为-0.553,对应的95% 置信区间为[-0.617,-0.420],第二个门限值为-0.200,对应的95%置信区间为[-0.502,0.100];以X2为门限变量时,第一个门限值为0.688,对应的95% 置信区间为[0.151,1.342],第二个门限值为1.073,对应的95%置信区间为[1.060,1.195]。

(二)农村金融发展效率的面板门限回归结果分析

确定了门限值及个数之后,得到表3的回归结果。观察门限变量X1,当农村金融发展效率处于低水平阶段,即X1≤-0.553时,其系数显著为负,说明在该阶段农村金融发展效率抑制了农民增收。农村金融机构未能很好地将农村资金服务于“三农”建设,农民收入也就很难提高。当农村金融发展效率跨越第一个门限值但低于第二个门限值时,其系数依然显著为负且绝对值大于低水平阶段,说明该阶段农村金融发展效率提高会抑制农民增收的现象进一步恶化。当农村金融发展效率处于较高阶段,即X1>-0.200时,其系数由负转正,说明农村金融发展效率对农民增收的促进作用开始发挥。虽然该系数在统计意义上并不显著,但至少表明农村金融发展效率不再抑制农民增收。

表3 X1为门限变量的回归估计结果

注:**、***分别表示在5%、1%的水平上显著

观察另一个金融变量X2,可以发现农村金融发展规模扩大对农民收入呈现出显著的正向作用,即有助于农民收入提高。农村金融发展规模包括农村存款和贷款总额与农村GDP比值,存贷款总额越多,意味着农户可融资的资金越多,提高了农民抵抗风险能力,更容易通过从事农业活动增加收入。

观察其他控制变量,可以发现农村劳动力转移(Z1),农业技术人员占比(Z2)和R&D经费投入强度(Z3)的系数均在1%的显著性水平上表现为正值。近20多年来,随着农村劳动力大量外出务工以及乡镇企业的兴起,农村劳动力从农业部门逐步转向其他部门,农村劳动力结构发生了很大变化,提高了劳动效率,创造了更多财富。因此,随着城镇化进程的加快和乡镇企业的逐步发展,外出务工的农村人口增多,工资性收入增长加快;随着农业机械产品的普及,农业对劳动力的依赖程度大大削弱,就业结构的改善使得农民收入渠道增多,收入提高。同时,政府对农业的投入,包括政府机构、企业单位雇佣的农业技术人员的增加和对R&D经费投入的提高,大大提高了农业生产效率,促进了农民增收。

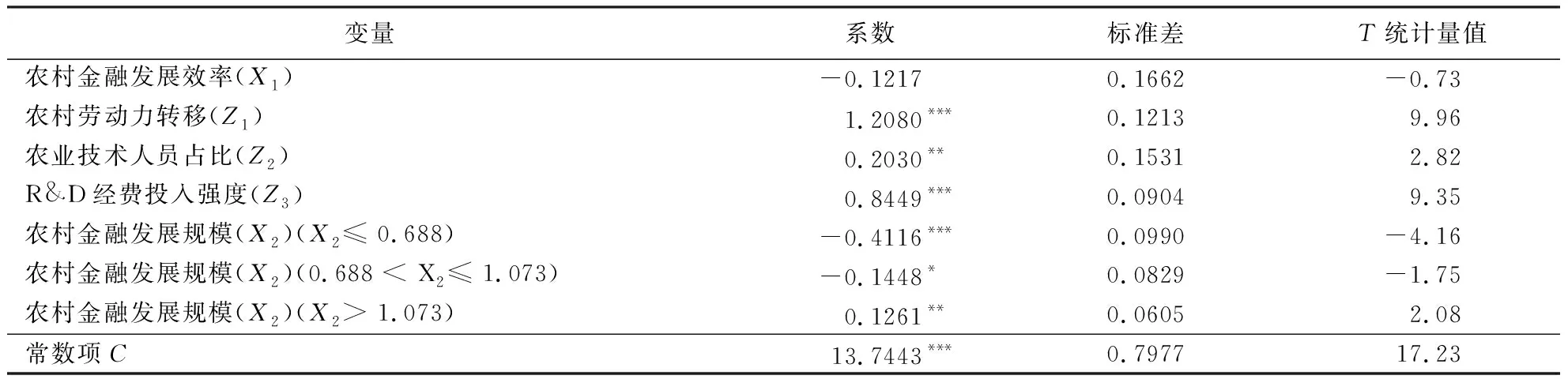

(三)金融发展规模的面板门限回归结果分析

以农村金融发展规模(X2)为门限变量的回归结果如表4所示。

表4 X2为门限变量的回归估计结果

注:*、**、***表示在10%、5%、1%统计水平上显著

当农村金融发展规模处于低水平阶段,即X2≤ 0.688时,其系数显著为负,说明在该阶段农村金融发展规模扩大抑制了农民增收。当农村金融发展规模跨越第一个门限值但低于第二个门限值时,其系数由-0.4116转为-0.1448,说明该阶段农村金融发展规模抑制增收的现象有所缓和。当农村金融发展规模处于较高阶段,即X2> 1.073时,其系数由负转正,说明在此阶段农村金融发展规模扩大促进了农民增收。

虽然农村金融发展效率(X1)对农民收入影响表现为负向作用,该系数值在统计意义上并不显著。但结合表3,可以推测出该变量总体上是抑制农民增收的。农村劳动力转移(Z1)和R&D经费投入强度(Z3)对农民收入的影响均在1%的显著性水平上表现为正向效应,农业技术人员占比(Z2)在5%的显著性水平上对收入的影响为正。总体上看,这些因素对农民收入的影响结果呈现出与表3较好的一致性。

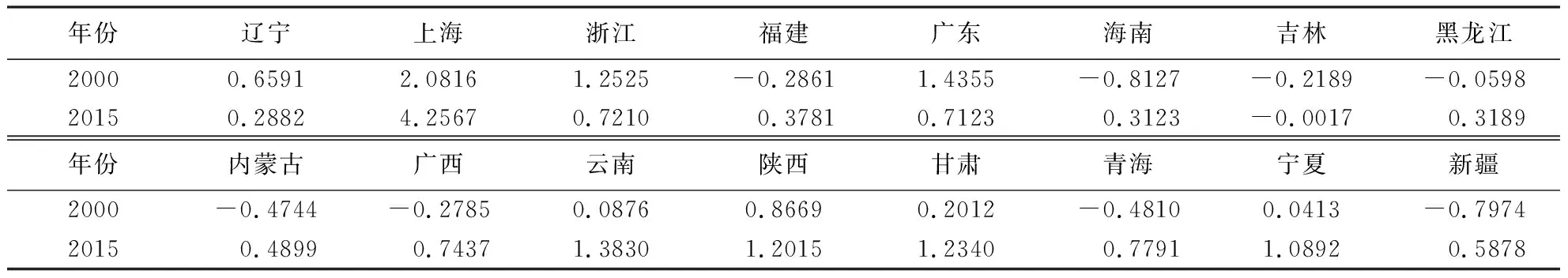

为分析各个省份的具体情况,可根据“一带一路”倡议重点圈定的省份的历年金融发展规模指标值与这两个门限值的大小关系,将这些省份划分为低、中、高水平。即X2≤0.688时为低水平,0.688

表5 2000年和2015年“一带一路”省份的金融发展规模

四、研究结论与建议

(一)研究结论

本文利用2000—2015年的面板数据研究农村金融发展对农民收入的非线性影响,分别将农村金融发展效率和农村金融发展规模设为门限变量,建立各自的门限回归模型并研究二者的关系,得出如下结论。

1.当以农村金融发展效率为门限变量时,检验发现模型存在2个门限值,把金融发展效率分成了3个不同区间,在前两个区间内,金融发展效率对农民增收表现为抑制作用,且第二区间较第一区间有所恶化;在第三个区间,其对农民增收表现为促进作用。其他控制变量的系数显著为正。

2.当以农村金融发展规模为门限变量时,检验发现模型也存在2个门限值。当农村金融发展规模的值为X2≤0.688、0.688

3.通过比较分析2000年和2015年相关省份的金融发展规模,发现总体上各省份的金融发展规模在扩大,且多数省份的金融规模对农民收入的负效应影响在减弱,有的省份已经从负效应转为正效应,在一定程度上说明了农村金融市场处在良性发展过程中。同时,应当意识到,在“一带一路”倡议重点圈定的省(市、自治区)中,有近半数处于低水平阶段,金融发展规模未跨过拐点,其对农民增收表现为抑制作用,因此,如何根据各地区金融发展的不同阶段配置资源,提高资源使用效率,是亟待解决的问题。

(二)建议

1.深化农村金融改革,提升金融体系运行效率。近年来,各省份农村信用社的贷存比率逐年下降,反映了农村金融机构支农力度不足,资源配置效率低下、资金外流严重,导致城乡收入差距继续扩大。究其原因是金融机构的逐利性,尤其是中西部地区省份的金融机构存在明显的“嫌贫爱富”现象,中低收入阶层农户贷款难,资金需求不能得到充分满足,抑制了当地农民收入水平的上升。对此,政府可组织农户或农村企业自发建立贷款担保基金会,政府给予适当扶持,确保农户或农村企业在生产经营活动中需要大额资金时能够顺利获得贷款。通过货币和财政政策双调节手段,放松对银行的管制,降低农村金融机构的风险;采取财政拨款、利差补贴、减少营业税、免征利息税等优惠政策鼓励银行将资金服务于农村,提高资金使用效率。规定农村金融机构吸收的存款中必须留存足够比例的资金用于农业生产贷款,从源头上控制资金外流。

研究发现,随着金融规模的扩大,其对农民收入影响的负效应减弱,甚至开始产生正效应;对比各省份的金融发展规模之后,发现当前大部分省份属于中低水平阶段,其对农民收入的正向作用还未发挥出来,因此,应大力推动农村金融体系改革,扩大金融资产总量,提升服务质量。由于不同地区的经济发展差异明显,应当根据各地区特征提出相应对策。辽宁、上海、浙江等东部地区经济发展快速,金融市场比较发达,金融基础设施较完善,可在已有的优势基础上,重点发展优质客户,提供优惠贷款,对于高收入阶层农户,可研发中短期投资理财产品、大额信贷产品。发展相对落后的吉林、黑龙江、甘肃、宁夏等中西部地区省份,大力发展普惠金融,可利用手机银行、网上银行、电话银行、POS机等金融科技手段满足各种类型的需求。充分调动农村低收入群体潜在的金融服务需求。在防范风险的前提下,放宽农村金融机构贷款投向,监督完善金融服务,解决“三农”贷款难的问题。目前,银行卡业务已经发展成熟,ATM机投放成本低、效率高,可根据农村地区的道路设置和人口分布情况有选择地投放ATM机,帮助农民快速进行小额存取款、业务查询、异地跨行的转账汇款等,提高金融体系服务效率。

2.增强农村劳动者素质教育,完善相关制度,推动城乡一体化发展。研究发现,农村劳动力向非农产业转移对农民增收存在显著的正向影响。因此,提高劳动者素质,转移农村富余劳动力,是提高收入的关键。要提高农村劳动者素质,就要加大教育投资力度。对中西部农村地区的教师实施职务补贴,鼓励优秀大学毕业生到西部地区支教,建设一支高水平、高素质的教师团队;投入助学金补助,进行助学贷款贴息,提高农村孩子的入学率;加强对成年人的职业教育,建设长久的培训基地,结合农村劳动力的特征和城镇用人单位的需求,有针对性地开展不同层次的专业技能培训,营造舒适良好的教育培训环境;制定相关的奖励政策,鼓励企业单位深入农村地区举办农民工培训讲座,加强宣传力度,激发农民工学习热情,让他们掌握最新知识,增强劳动技能,尽快适应新的岗位要求,实现劳动力从农业向其他产业有效转移。

此外,完善劳动立法,重视职能建设,消除就业歧视;建立城乡信息畅通的就业服务体系,实现城乡就业机会平等,降低个别岗位的准入门限,增强农民工进城之后的生存能力;深化户籍改革制度,维护农民工合法权益,逐步消除农民与城镇居民在养老、医疗、社保、教育等方面的差距;优化农村劳动力市场配置效率,消除金融排斥,推动城乡一体化建设。

3.加大农业科技投入,完善农业科技服务体系。研究结果表明,农业技术人员占比和R&D经费投入对农民收入增长有拉动作用。因此,应继续加强农业科技在人力与财力方面的投入力度,更好地发挥其对农村经济增长的贡献。政府应当加大科技经费投入,明确农业科技经费应占有的比重,增加这方面的财政支出,深化科研管理体制改革,加强监督经费使用和项目进展情况,重视农业技术创新,确保资金用在实处。任何竞争的实质都是人才的竞争,创建一支高水平、高素质的科技人才队伍才是推动农业技术进步的关键。在“一带一路”倡议重点圈定的省份中,其农业技术专业人才占所有专业技术人才的比例基本保持不变。与国外发达国家相比,其农业研发设备不够先进、数量少,给农业技术的研发和推广造成了一定的困难。总体上,我国农业科研工作人员福利待遇不高、工作环境艰苦,这加剧了农业技术人才流失。因此,政府需对农业技术人员加大经济补贴,改善工作环境;重视对技术人员的再教育和培训,设立一套科学合理的人事管理制度,明确所有工作人员的职责,加强监督管理,培养科研人员的创新、服务和责任意识;支持科研单位、地方高校与生产企业的合作攻关,形成一条产学研一体化的技术供需对接链,鼓励创新,为农业经济发展作贡献。

[参考文献]

[1] 习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL].(2017-10-27)[2018-03-29]. http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm.

[2] 国家发展和改革委员会,外交部,商务部.推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动[EB/OL].(2015-09-15)[2018-03-29]. http://www.china.org.cn/chinese/2015-09/15/content_36591064.htm.

[3] ODEDOKUN M O. Alternative econometric approaches for analyzing the role of the financial sector in economic growth: time-series evidence from LDCs[J]. Journal of Development Economics,1996,50(1):119-146.

[4]PRETE L A. Economic literacy, inequality and financial development[J]. Economics Letters,2013,118(3):74-76.

[5]DOLLAR D, KRAAY A. Growth is good for the poor[J]. Journal of Economic Growth,2003,7(3):195-225.

[6]SEHRAWAT M, GIRI A K. Financial development and income inequality in India: an application of ARDL approach[J]. Social Indicators Research,2016,41(2):1-26.

[7]GREENWOOD J, JOVANOVIC B. Financial development, growth and the distribution of income[J]. The Journal of Political Economy,1990,98(5):1076-1107.

[8]KIM D H, LIN S C. Nonlinearity in the financial development income inequality nexus[J]. Journal of Comparative Economics,2011,39(3):310-325.

[9]温涛,冉光和,熊德平.中国金融发展与农民收入增长[J].经济研究,2005,40(9):30-43.

[10]刘纯彬,桑铁柱.农村金融发展与农村收入分配:理论与证据[J].上海经济研究,2010(12):37-46.

[11]王征,鲁钊阳.农村金融发展与城乡收入差距——基于我国省级动态面板数据模型的实证研究[J].财贸经济,2011,32(7):55-62.

[12]张宏彦,何清,余谦.中国农村金融发展对城乡收入差距影响的实证研究[J].中南财经政法大学学报,2013(1):83-88.

[13]曹芬芬.浙江省农村金融发展与农民收入增长关系研究[D].南京:南京农业大学,2010.

[14]耿晓燕.四川省农村金融发展与农民收入增长关系的实证研究[D].成都:西南财经大学,2012.

[15]李明贤,周蓉.湖南省农村金融发展与农民非农收入增长关系的实证研究[J].农业经济与管理,2015(2):5-13.

[16]戈德史密斯.金融结构与金融发展[M].周朔,郝金成,肖远企,等译.上海:上海人民出版社,1994:78-92.

[17]贾立,王红明.西部地区农村金融发展与农民收入增长关系的实证分析[J].农业技术经济,2010(10):40-49.

[18]孙玉奎,周诺亚,李丕东.农村金融发展对农村居民收入的影响研究[J].统计研究,2014,31(11):90-95.

[19]陈强.高级计量经济学及stata应用[M].2版.北京:高等教育出版社,2014:505-508.

[20]连玉君,程建.不同成长机会下资本结构与经营绩效之关系研究[J].当代经济科学,2006(2):97-103,128.