地质灾害承灾载体脆弱性评价方法综述

2018-07-27张振兴刘艳辉袁广祥

张振兴, 刘艳辉, 袁广祥

(1.华北水利水电大学,河南 郑州 450045;2.中国地质环境监测院(国土资源部地质灾害应急技术指导中心),北京 100081;3.中国科学院地质与地球物理研究所,中国科学院页岩气与地质工程重点实验室,北京 100029)

0 引言

地质灾害是指由自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。我国地质灾害分布广泛,尤以西南山区居多,造成大量人员伤亡和财产损失。据2016年国土资源公报统计[1],2016年全国共发生地质灾害9710起,造成370人死亡、35人失踪、209人受伤,直接经济损失31.7亿元。与2015年相比,地质灾害发生数量、造成死亡失踪人数和直接经济损失同比分别增长18.1%、41.1%和27.4%。

近年来,随着我国城镇化进程的加快,人类的经济活动范围不断扩伸,地铁、隧道等工程建设对地质环境扰动持续增强,地质灾害发生频率明显上升,对人民的生命财产构成了严重的威胁[2,3]。据统计,人为因素引发的地质灾害占到全部地质灾害的50%以上,且呈现一种持续增长态势。同时,地质灾害承灾载体(人口、交通道路、水电气管线等)也更加集中,数量多、密度大,导致地质灾害对我国的危害程度日益加重,造成的损失逐年增加,特别是西南山区,地质灾害点多面广,一些地区和县(市)的地质灾害已成为制约地方社会经济发展的重要因素,全国经济的可持续发展受到了严重影响, 尤其是崩塌、滑坡、泥石流等突发性地质灾害及其风险评价已经成为人们普遍关心的主要问题之一[4]。

地质灾害对于人类社会的危害,是致灾地质灾害与承灾载体共同作用的结果。其中致灾地质灾害是对人类的生命、财产、经济活动等产生危害的极端事件,是灾害产生的充分条件;承灾载体是直接或间接承受灾害的对象,其脆弱程度决定了其承受同等规模同种地质灾害时的灾害损失,是灾害产生的必要条件;致灾地质灾害的类型、规模与承灾载体脆弱性,构成地质灾害发生时承灾载体灾害发生的充分必要条件。国内许多学者从成因或机理方面对地质灾害的危险性进行了大量的研究[5-7]。随着灾害的深入研究,大量的灾害案例表明地质灾害发生的突发性、规模、强度和承灾载体的脆弱性共同决定了地质灾害对承灾载体的危害程度,由于技术手段的限制,截至目前人类对地质灾害的发生发展规律尚未达到完全掌握的程度,一些地质灾害的发生仍然无法避免,而地质灾害承灾载体是依托于人的社会活动所建立起来的,与人的社会生活密切相关,与可能导致地质灾害发生的不良地质体相比较,改善起来会相对容易一些。承灾载体脆弱性作为灾害风险评价的一部分,是防灾减灾的重要组成部分[8]。通过对地质灾害承灾载体进行脆弱性评价,可以有效推动承灾载体空间布局、防灾减灾资源与策略配置,从而达到防灾减灾的目的,实现人与自然和谐、可持续发展。因此,开展地质灾害承灾载体脆弱性评价研究至关重要。

基于国内外脆弱性评价相关文献资料,本文总结分析了地质灾害承灾载体脆弱性概念、评价指标体系和常用脆弱性评价方法以及优缺点,并指出地质灾害脆弱性评价研究需要解决的一些问题。

1 地质灾害承灾载体脆弱性概念

脆弱性,源于英文单词vulnerability,本义是“受损害的潜在可能性”,地质灾害领域又常被译作易损性。人类对灾害承灾载体的脆弱性研究始于20世纪80年代,源于对前一时期学术界盛行的致灾因子论的反思和批判[9]。在地学领域,1981年[10]多伦多大学教授Peter Timmerman在《Vulnerability, resilience and the collapse of society》一书中首次提出了脆弱性的定义,他把脆弱性看成一种度,他认为脆弱性是突发危险事件对整个承灾系统的不利影响程度。随着灾害脆弱性研究的深入,国内外许多机构和学者从不同角度给出了灾害脆弱性的定义:1982年[11]联合国救灾署从损失的角度提出了脆弱性是给定的元素或由于突发自然现象而处于风险中的元素的损失程度。1984年[12]Varnes也把脆弱性看成一种损失程度,并将脆弱性损失程度以从0(无损)到1(全损)的等级表示。Kates[13]于1985年提出新的观点,他把脆弱性看作是一种能力,他认为脆弱性是受到伤害和不利反应的能力,如果承灾载体受到伤害的能力越强,则脆弱性越高。1989年Maskery[14]将脆弱性定义为“由于极端事件导致损失的可能性”,1992年联合国[15]公布的脆弱性(Vulnerability)定义:“潜在损害现象可能造成的损失程度”;1996年意大利著名环境地貌学家Panizza[16]将脆弱性定义为“在给定地区存在的所有人和物由于自然灾害而趋于损失的总价值”。Tobin和Montz[17]于1997年定义脆弱性为“潜在的损失”。2002年国际减灾战略(ISDR)[18]认为脆弱性是一种由一系列能够导致社会群体对灾害影响的敏感性增加的自然、社会、经济和环境因素决定的状态。其中联合国1992年公布的这一定义已逐步为国际社会和广大学者所认同。

在国内,许多研究人员也对脆弱性(易损性)的概念进行了大量的阐述。刘毅[19]等将脆弱性界定为在一定社会经济背景下,区域承灾载体在自然灾害的扰动或压力作用下可能遭受的损害程度,即区域面临自然灾害时易于受到伤害和损失的性质;姜彤[20]等认为易损性是指易受到灾害的伤害或损伤,反映了人类及其所拥有的财产对自然灾害的承受能力。Dai F C[21]等认为脆弱性是给定单元潜在的破坏程度或损失程度;刘希林[22]等采用联合国定义并结合Panizza的解释将易损性定义为“在给定地区和给定时段内,由于潜在自然灾害而可能导致的潜在总损失”。商彦蕊[23]认为脆弱性指在一定社会政治、经济背景下,某孕灾环境区域内特定的承灾载体对某一种自然灾害表现出的易于受到伤害和损失的性质,这种性质是区域自然孕灾环境与各种人类活动相互作用的综合产物。

高兴和[24]对地质灾害承灾载体的易损性的定义进行了探究,并将国内外关于易损性的定义分为三类,第一类是用承灾载体本身指标来反映承灾载体的特性;第二类是把自然现象与社会后果联系起来,认为易损性是相互联系的两个系统的函数。第三类是用自然现象的社会后果来定义易损性概念,并指出我国学者的观点多属于第三类。到目前为止,人们对脆弱性定义的理解仍然存在着较大的差异,尚未形成统一的认识。

结合脆弱性(易损性)研究成果,本文认为地质灾害承灾载体可以定义为:在人类社会活动范围内承受地质灾害的对象,涉及到人类本身和社会发展的各个方面,包括人类本身的生命、所拥有的财产、赖以生存的资源和环境、正常的生产和生活所必需的社会经济条件以及心理承受能力等。地质灾害承灾载体的脆弱性是指潜在的地质灾害对自然、社会、经济、环境等多系统承灾载体造成的损失或损坏程度以及这些承灾载体从地质灾害造成的损失中恢复能力大小的量化评估。

2 地质灾害承灾载体脆弱性评价

地质灾害承灾载体脆弱性评价,是根据研究区域的人口、物质、生态环境、社会经济等一系列相关的评价指标来定量表达的,反映了地质灾害一旦发生时研究区域可能造成的损失程度,描述了该区域对于灾害所造成损失的敏感程度。通过脆弱性评价,可以对研究区域宏观规划、产业调整以及减灾投资等提供重要的参考依据。

2.1 评价指标体系的构建

承灾载体脆弱性评价指标的建立是脆弱性评价成功与否的关键,只有选取恰当的评价指标,才能正确评价和反映某一地区的脆弱性。通常情况下不同的研究学者结合研究区域的自然、社会、经济特点给出不同的评价指标分类体系。脆弱性指标的分类主要有以下三种:

(1)基于历史灾害发生后所造成的后果构建评价指标体系。这种方法主要针对的是有历史灾情记录的灾害事件,以历史数据为依据[25],通过灾害发生后所造成的人口、物质、经济等方面的后果来构建脆弱性评价指标体系。如马宗晋等基于历史灾情,从自然灾害等级的划分、灾情的比较以及灾害的预测等方面选取了灾后的灾害损失评价指标。刘毅等从区域灾害的暴露性和损失度两个方面选取了成灾面积、受灾人口等基于灾后灾情的脆弱性指标。

(2)按照脆弱性的构成要素(暴露性、敏感性和适应性)来建立指标体系。暴露性反映的是系统遭遇灾害或危险的程度,决定了系统在灾害事件影响下潜在损失的大小;敏感性反映的是系统遭受外部干扰时的响应能力;适应性指的是系统对灾害事件的应对能力,以及从灾害损失中恢复的能力,主要取决于社会财富、技术、教育、信息、技能、基础设施、稳定能力和管理能力等。顾春杰[26]等按照暴露性、敏感性和恢复适应能力构建了泥石流灾害易损性承灾载体脆弱性指标体系。田亚平[27]等针对泥石流、滑坡等灾害构建了人地耦合系统脆弱性评价指标体系。

(3)按照承灾载体固有的自然、社会属性进行分类。樊运晓等对区域承灾载体脆弱性评价指标体系进行了系统的研究,并从人口密度、固有基础财富、人类创造财富、生命线系统工程、特重大财富五个方面构建了承灾载体脆弱性评判体系;唐波等[28]将影响滑坡地质灾害的影响因子分为物质、经济、环境、社会四类,并构建了适合城市灾害易损性评价的框架。

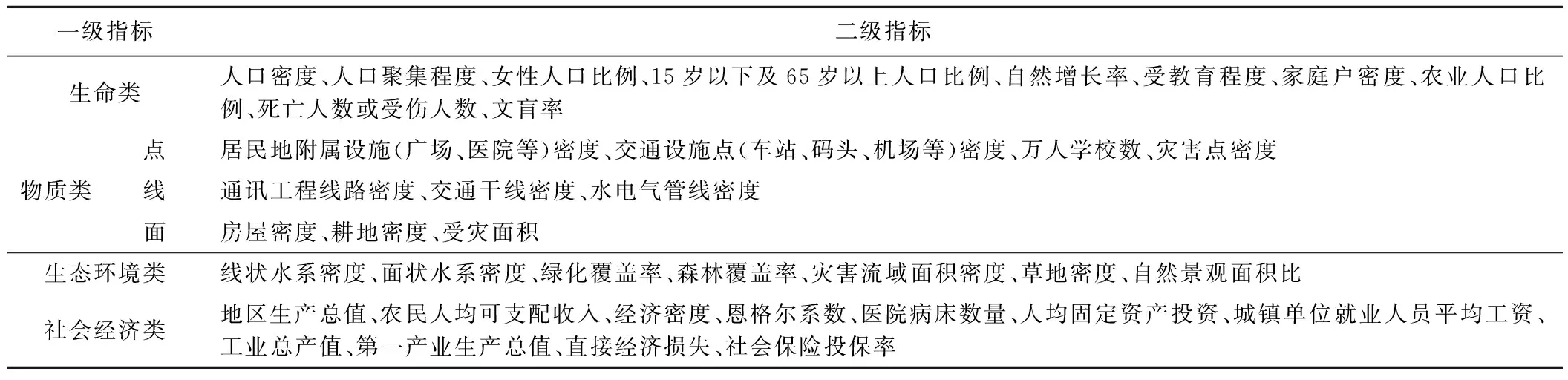

综合前人的研究成果,本文认为影响地质灾害承灾载体脆弱性的评价指标主要包括四大类,即生命类、物质类、生态环境类和社会经济类(表1)。

生命类指标,是指地质灾害对人类本身造成的伤亡,又特指人类身体本身的损伤。当重大地质灾害发生时,往往直接威胁影响区范围内群众的生命安全。

物质类指标,是指对建筑、生命线工程等基础设施的破坏。又可以细化为对点状工程(居民点、水坝等)、线状工程(交通干线、水电气管线等设施)、面状工程(耕地、林地绿化等)。重大地质灾害发生往往会毁坏建筑、工程设施、耕地草场等居民财产,造成直接或间接的财产损失,直接影响城乡居民的生产生活。

生态环境类指标,是指对水、空气和土壤等生态环境的破坏,具体可以细化为水源地、空气、土壤和生态景观等。地质灾害的发生一般对环境的长期影响较小,但重大灾害的发生,例如泥石流,也可能对水源环境等造成一定影响。

社会经济类指标,是指对社会经济发展总体影响,也包含灾害造成的心理阴影创伤,影响社会和谐稳定的因素等。重大灾害发生时,在社会经济发达地区往往造成较大损失,但抗灾能力也相对较强。在灾害多发地区,历史灾害点多,群众的防灾减灾意识强,脆弱性变弱。历史灾害造成死亡失踪人数多,人民群众心理创伤大,脆弱性变强。

表1 地质灾害承灾载体脆弱性指标体系

2.2 评价指标权重确定方法

脆弱性指标权重反映了各个评价指标在评价系统中所起作用的相对大小程度。某指标权重一方面表示该指标在同一评价层次中所处的地位,另一方面表示该指标变化对评价结果所起作用的大小。影响地质灾害承灾载体脆弱性大小的承灾载体众多,性质各异,这就需要计算各指标的权重,按照对地质灾害承灾载体脆弱性大小的影响程度将各指标分别量化并加以综合评价。

国内外对承灾载体脆弱性评价指标权重的确定,主要采用的是以德尔菲法和层次分析法为代表的主观赋权法,以变异系数法、熵权法、贡献权重法等为代表的客观赋权法[34].以及主观与客观相结合的组合赋权法。

2.2.1主观赋权法

主观赋权法是根据研究人员的主观价值判断来指定各指标权重的一类方法,主要包括层次分析法、专家打分法(德尔菲法)等。各指标权重的大小主要取决于各专家自身所掌握的知识结构、个人喜好等。

(1)层次分析法

在众多主观赋权法中,理论相对成熟、应用相对广泛的是层次分析法,20世纪70年代由美国著名运筹学家T L Saaty最早提出来的,它是一种定性分析和定量分析相结合的评价方法[29]。此方法能把复杂系统的决策思维进行层次化,把决策过程中定性和定量的因素有机结合起来,特别适用于那些难于完全用定量进行分析的复杂问题, 其确定权重值的关键在于根据各指标间相对重要性来构建判断矩阵。

我国学者樊运晓[30]等对层次分析法的应用进行了量化探讨,其基本思路是把复杂的问题分解成各个因素,将各个因素按照支配关系分组,形成有层次的结构,通过列出两两判断矩阵两两比较的方式确定层次中诸要素的相对重要性,然后综合判断以决定诸因素相对重要性的总顺序。贺山峰[31]等在评价河南省县域单元灾害社会脆弱性时采用了层次分析法并结合专家意见确定了灾害脆弱性评价指标权重。

(2)专家评分法(德尔菲法)

专家评分法又称德尔菲法,是一种定性描述定量化的方法。通过向专家发放调查问卷,对专家返回的意见进行统计、处理、分析和归纳,经过反复多次的信息交流和反馈修正,使各个专家的意见吻合,最后根据专家的综合意见,对评价对象做出评价的一种定性与定量相结合的主观权重确定方法。专家评分法具有简便、直观性强、计算简便等优点,当评价系统存在诸多不确定因素,个人很难直接确定时,可以采用专家打分法。

主观赋权法的优点是能结合研究人员的意向真实反映研究区实际情况,但又往往受知识经验和个人喜好限制,因而在评价研究中的权重计算结果不可避免地会因人而异,缺乏对实际评价数据的反映,有很大的主观随意性,欠缺科学性和稳定性。

2.2.2客观赋权法

客观赋权法,是利用数理统计知识将各评价指标经过一定的分析与处理后得出权重值。客观赋权法主要以原始指标数据作为出发点,从数据中提取相关信息,根据原始数据之间的数学关系通过一定的数学方法来计算各评价指标的离散程度,是一种基于各评价指标值离散程度的差异确定权重的方法。其判断结果不依赖于人的主观判断,有较强的数学理论依据[32]。其中,常用的有变异系数法、熵权法、主成分分析法[33]、因子贡献权重[34]等。

(1)变异系数法

变异系数,又称“标准差率”,是用来衡量评价指标数据中特征值变异程度的一个量。在地质灾害脆弱性评价过程中,往往包含多项评价指标,变异系数法直接利用各项指标所包含的信息,通过计算得到指标权重。如果某项指标取值差异越大,该指标在所有评价对象上的特征值的变异程度很大,则说明该指标在所有评价对象中达到平均水平的难度越大,这样的指标更能反映评价对象的差异性,则该指标的权重也就越大。

地质灾害脆弱性的大小往往到很多评价指标的影而且同以评价指标对脆弱性的影响往往也是因地因时而异。变异系数能很好的反映评价指标对地质灾害脆弱性的影响差异。

(2)熵权法

“熵”是对系统不确定性的一种度量,可用于度量已知数据所包含的有效信息量和确定权重。熵权法就是根据各指标数据所包含的信息量的大小来确定指标权重的方法。当脆弱性评价指标离散程度越大,熵值就越小,该评价指标提供的有效信息量就较大,其权重也相应较大;反之其权重就会较小。

用熵权法确定的评价指标权重,评价结果具有较强的数学理论依据,但由于熵权法要求要有一定量的指标数据才能使用,并且熵值与指标值数据本身关系也十分密切,因此只适用于相对评价而不适用于绝对评价,只适用于指标层的赋权而不适用于中间层的赋权。

客观赋权法确定的权重,评价结果与实际指标数据本身的大小有着密切的联系,相较于主观赋权方法得到的权数的偏差更小一些,更能反映众多评价指标真实的重要程度。

2.2.3组合赋权法

主观赋权法能够体现研究人员的知识经验、直觉和主观愿望,但同时也会由于研究人员经验的缺乏和个人的偏好,使决策带有主观随意性;而客观赋权法,虽然应用了完善的数学理论知识,有较强的数学理论依据,却忽视了研究人员的主观意愿。因此这两种方法都有其长处和短处。

针对主、客观赋权法各自的优缺点,为兼顾到主观决策者对属性的偏好,同时又力争减少主观随意性,使评价指标权重达到主观与客观的统一,进而使决策结果真实、可靠,近年来,研究学者们提出了将主、客观赋权法所得的各评价指标的权重通过集成的方法来形成最终权重的思想,作为主客观思想兼而有之的综合权重确定方法,既能客观的反应了各指标的重要程度,又反应了决策者的主观愿望,提高了评价的科学性。其中,线性组合赋权方法应用最为广泛。卢丹丹[35]等基于AHP-熵权法来确定指标权重,使定性分析与定量分析相结合,进一步提高了权重系数的准确性和客观性,严奉宪等采用了变异系数法和层次分析法的组合赋权方法开展了基于农户尺度的灾害脆弱性评价。

2.3 地质灾害承灾载体脆弱性评价模型

地质灾害脆弱性评价过程中,评价模型的选取十分重要,应根据指标体系的不同、数据的不同特征及区域实际情况合理选择脆弱性评价模型。随着脆弱性评价方法的深入研究,目前在国内广泛应用的评价模型主要有物元模型、TOPSIS评价模型、模糊综合评判方法、集对分析模型、数据包络分析模型等,每种方法各自有其应用的优缺点。

脆弱性计算最通用的方法就是建立一套指标体系,对其数据进行归一化处理,计算指标权重,然后采用加权求和模型构建脆弱性指数公式,计算每个评价单元的脆弱性指数。

(1)物元模型

物元是[36-38]解决矛盾问题的规律和方法,是系统科学、思维科学和数学交叉的边缘学科,是系统科学、思维科学和数学交叉的边缘学科。物元包含有事物的名称、特征和量值三个基本要素。

物元模型的研究对象是人们在生产生活中遇到的各种存在着不相容的两个部分的矛盾问题,其理论方法是依据物元可拓性进行物元变换。物元要素[39]具有发散性、蕴含性、可扩性、相关性以及共轭性等特点,根据这些特点可对物元进行拓展,从而解决事物的矛盾。

地质灾害系统就是一个复杂的物元系统,在对地质灾害承灾载体进行脆弱性评价过程中,由于数据获取困难等因素存在,很难确定影响脆弱性大小的所有因素,只能通过已获取的有限的指标数据来评价地质灾害所造成的脆弱性;物元理论所解决的问题是矛盾,脆弱性评价最终也是研究地质灾害与承灾载体之间的矛盾问题,由于地质灾害[40]同样具有发散性、可扩性、相关性等特征,因此用物元模型能够客观真实反映地质灾害所造成的承灾载体脆弱性。

我可以满不在乎地对他说,秦明,我们分手吧,我已经不爱你了,也可以在说完这句话后没等他张口就潇洒地转身离开,留他在原地瞠目结舌,如果还不解气,我更可以直接甩他一巴掌然后淡定地说一句,你滚吧。可是事实上在我刚开口说我们分手吧,秦明就毫不犹豫地说好吧后,我脑子里假想的场面都不存在了。我是转身离开了,可是转身之后,我泪流满面。

物元模型评判方法步骤[41]主要包括:①搜集有关评价指标数据,将各评价指标分级并确定各级数据范围,即确定经典域、节域和待评价的物元;②把研究区域分成若干评价单元,对各指标数据定量化、归一化处理,得到待评物元;③确定待评单元关于评价等级的关联度及各评价指标相对于稳定性的权重;④计算隶属度,用物元模型评价脆弱性等级。

(2)TOPSIS评价模型

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution)模型[42],是C L Hwang和K Yoon于1981年提出的一种根据有限个评价对象与理想化目标的接近程度来进行排序的方法,是多目标决策分析中一种常用的有效方法。其基本思路是将脆弱性评价指标数据标准化得到规范矩阵,根据规范矩阵分别确定各评价指标的最优解和最劣解向量,并分别计算各评价对象到最优解和最劣解的距离,最后以各个评价对象与最优解的相对接近程度来表征脆弱性的高低。张永领等[43]基于TOPSIS评价模型对城市灾害社会脆弱性进行了评价研究。

传统的TOPSIS模型[44]是通过计算各个评价单元距最优解和最劣解的距离,最终计算各个评价单元的贴近度,以贴近度的高低来判断评价单元的脆弱性程度,评价对象有可能会距离正、负理想解都很近,按欧氏距离进行排序并不能完全反映出各方案的优劣性,一些学者对TOPSI模型进行了一些改进。

TOPSIS模型评判步骤主要有:①构建评价指标数据矩阵;②对原始矩阵进行标准化处理,消除量纲,形成规范矩阵;③对规范矩阵进行加权处理,得到甲醛决策矩阵;④计算加权决策矩阵的最优解和最劣解;⑤计算评价单元的贴近度Ci,Ci值越接近1,表明该评价单元脆弱性越高。

(3)模糊综合评判

模糊综合评判法[45,46]是以模糊数学为基础,通过构造等级模糊子集把反映被评价事物的模糊指标进行量化,应用模糊变换原理和最大隶属原则,根据待评判事件所具有的条件,对与事件相关的各个因素赋予相应的评判指标,然后择优,综合评价各个相关因素对被评价事物隶属等级状况。该方法数学模型简单、易于操作、实用性强,对多因素、多层次的复杂问题评价效果比较好,是处理带有模糊性的评价问题的一种有效的数学方法。模糊综合评判方法不仅可以用来评价省、市、自治区等大范围的区域脆弱性,还可以用来评价县、乡、中小城市等小范围的区域脆弱性。通过模糊综合评判,可以全方位地了解各地区的脆弱程度。如陈新宇[47]等采用模糊综合评判模型对昆明地质灾害易发区进行了易损性评价。

(4)数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)模型

数据包络分析模型[50],最早是由美国著名运筹学家Charnes和Cooper在“相对效率评价”概念基础上提出的一种来评价具有多投入和多产出决策单元相对效率的系统分析方法,该方法无需预先计算权重参数和函数模型,从而避免主观因素的影响,提升评价的客观性。DEA模型[51]发展至今,已经形成了C2R、BC2、C2GS、C2WH、C2W等多种形式,其中最为经典的是C2R模型。

从灾害的发生过程来看,灾害的产生是人地耦合系统运行的结果,因此可以将整个系统看作一个投入产出系统,自然系统的暴露性和社会生态系统的敏感性相互作用作为投入,灾情的发生可以看作产出,评价区域的脆弱性看作灾害的成灾效率水平。脆弱性越高,则导致评价区域灾害的成灾“效率”水平较高,地质灾害发生时造成的区域灾情就越严重,灾害损失越大;反之,脆弱性越低,评价区域灾害的成灾“效率”水平则较低,地质灾害发生时造成的区域灾情越轻,灾害损失越小。

数据包络分析的优点:不需要预先估计权重参数和函数模型,从而可以避免主观因素影响,提升评价的客观性。在已知灾情数据的情况下可以采用该方法进行脆弱性评价。

(5)其他方法

除上述几种常用的脆弱性评价方法外,国内学者还采用了其它方法进行脆弱性评价。如张斌等[52]采用图层叠置法构建了1 km×1 km精细化土地利用类型格网进行精细化计算;唐川等[53]采用核算承灾载体价值法构建了城市泥石流易损性评价模型。徐光华等利用突变级数法对四川省地震灾害的社会脆弱性进行了研究评价[54-55]。成小平等[56]构建了基于神经网络模型的房屋震害易损性评估模型。岳东霞等[57]采用了广义目标函数法进行承灾载体脆弱性评价。

每一种评价模型各自有其优势和不足。如可以利用精细化格网模型建立精细化的评价单元,但很难精确定位每个网格内的人口、经济等指标;核算承灾载体价值方法将破坏前的承灾载体全部统一为货币价值,然而灾害来临时人口、房屋、交通等承灾载体不一定完全破坏,而且生命类和生态环境类指标也无法用货币价值来衡量。因此在选择评价模型方法时一定要结合当地的自然、社会、经济特点以及地质灾害现状,使其评价结果与研究区域实际情况尽量符合。

3 承灾载体脆弱性评价需进一步解决的问题

3.1 评价指标组合赋权方法建立

目前计算脆弱性权重的主观赋权方法主要基于专家学者的主观意见进行打分决策,并不能体现各个数据之间的内在联系;客观赋权法其关键多是通过计算各指标数据的离散系数,根据指标的离散程度来分配权重,离散程度越大,脆弱性权重也就越高。而在脆弱性评价中指标的离散程度并不能很好的表示出各个指标的相对重要程度。

通常采用的组合赋权方法多是将主观权重和客观权重进行简单的加和计算,由于这两类权重方法其核心性质不同,简单的进行叠加并不完全适合区域地质灾害承灾载体的脆弱性评价,建立一套适合于地质灾害承灾载体脆弱性评价的组合赋权方法对于准确的评价研究区域脆弱性的大小具有重要的意义。

3.2 小尺度评价单元脆弱性评价方法研究

目前地质灾害领域的脆弱性研究多以大尺度的市、区、县为评价单元或中尺度的乡镇为评价单元进行地质灾害脆弱性评价,很少涉及行政村尺度甚至精细网格脆弱性的研究,同时由于行政村尺度基础指标数据欠缺,评价所需的数据量庞大,造成了行政村单元脆弱性评价比较困难。我国西南山区地形复杂,人口、房屋等承灾载体比较集中,地质灾害隐患点多面广,滑坡、崩塌等灾害突发性强、破坏力大。随着城镇化进展地加快,人类不合理的工程建设活动急剧增多,其引发或遭受地质灾害的可能性大,导致地质灾害隐患对这些地方的危害日益加重,造成的经济损失也越来越多。严重制约着人民生命财产的安全和经济发展。因此很有必要对小尺度评价单元承灾载体脆弱性开展研究。

3.3 灾害链作用下承灾载体脆弱性研究

地质灾害发生后,地质环境同时也会跟着发生变化,新的地质环境孕育新的致灾因子,已经造成破坏的承灾载体(房屋、道路、建筑)等可能转化为新的致灾因子,诱发一连串次生灾害,形成灾害链,对承灾载体造成多次破坏。如山区暴雨常常会引发滑坡、泥石流等地质灾害,形成暴雨—滑坡—泥石流灾害链等,从而放大灾情。目前灾害链的研究还处于初步阶段,在理论和方法上还不成熟,在今后的脆弱性评价中,研究面向灾害链多重致灾作用下的地质灾害承灾载体脆弱性评价方法成为重中之重。

4 结论

(1)总结了前人对脆弱性的理解给出的不同观点,并提出了地质灾害承灾载体脆弱性即是潜在的地质灾害对自然、社会、经济、环境等多系统承灾载体造成的损失或损坏程度,以及这些承灾载体从地质灾害造成的损失中恢复能力大小的量化评估。

(2)地质灾害承灾载体脆弱性评价的关键在于脆弱性指标的选取和指标权重的确定。综合前人研究成果,将地质灾害承灾载体脆弱性评价指标分成了生命、物质、生态环境和社会经济四大类,并建立了地质灾害承灾载体脆弱性评价指标体系;总结了常用的指标权重确定方法,包括主观赋权法、客观赋权法和组合赋权法。

(3)系统阐述了物元模型、TOPSIS模型、模糊综合评判模型、集对分析模型、数据包络模型等常用的脆弱性评价模型的方法步骤、优缺点及适用性,具体使用过程中需要结合研究区域的评价指标数据及特点进行优选。

(4)文章最后指出了地质灾害承灾载体脆弱性评价亟需解决的问题,包括适用于地质灾害承灾载体脆弱性评价的组合赋权方法的建立,小尺度评价单元承灾载体脆弱性评价方法研究,灾害链作用下承灾载体脆弱性的研究。