内蒙古恩和乡中国唯一的俄罗斯族民族乡

2018-07-26陈文龙

陈文龙

走进内蒙古的恩和乡,你会发现这里的居民明显有着欧洲人的面孔,人人会唱“喀秋莎”,住着俄式“木刻楞”,院子里种满鲜花,但他们却是土生土长的东北人,能说一口地道的东北话。

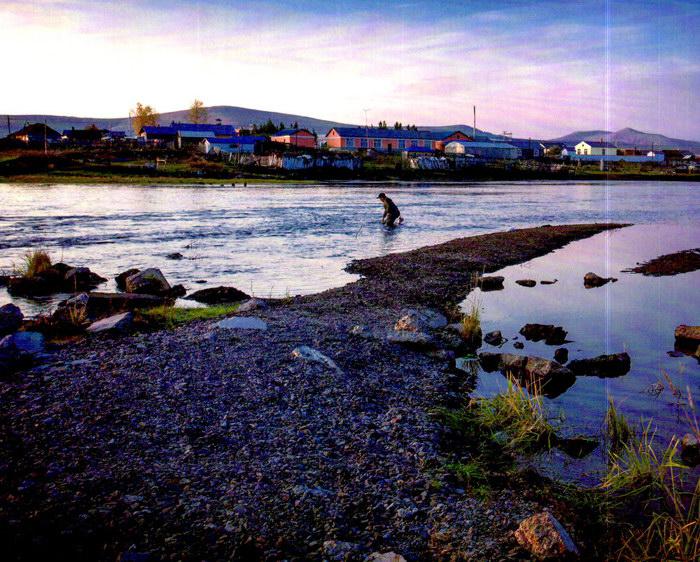

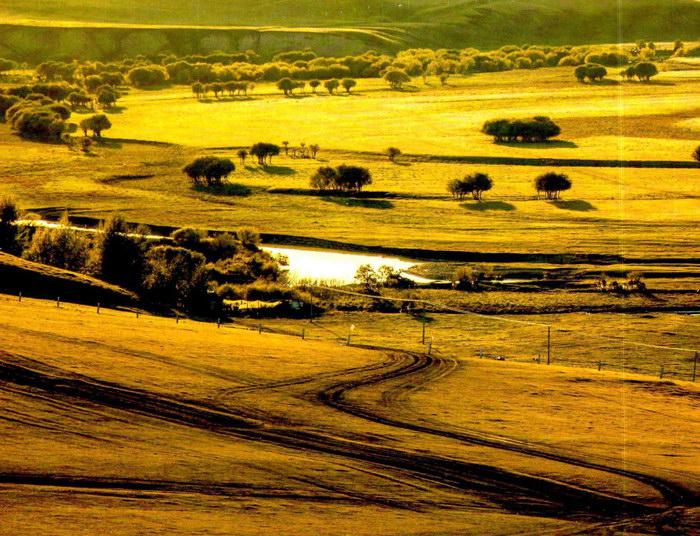

在蒙语中,“恩和”是“和平”的意思。经历数百年融合变迁后,如今,恩和乡的确成为了一个“风吹草地见牛羊”的世外桃源:成片的白桦林,茫茫的草原,深邃无际的蓝天,蜿蜒流淌的额尔古纳河……仿佛一个童话世界,备受画家和摄影师追捧。

俄罗斯风情小镇木刻楞和4斤重的“列巴”

恩和鄉位于内蒙古额尔古纳河以东、大兴安岭以西的中俄边境线上,是中国唯一的俄罗斯族民族乡。

恩和乡的居民,大多是俄罗斯族或华俄后裔,追溯源头。主要有三个:一、1689年《中俄尼布楚条约》签订后,在额尔古纳河畔生活已久、不愿离开的俄罗斯人;二、清朝末年,从山东、河北和俄国陆续过来的淘金者;三、因十月革命逃亡到此地的部分白俄罗斯贵族和携家带口从俄罗斯回国的中国人。这些先辈颠沛流离,历经艰辛,终于在额尔古纳河右岸安顿下来,经过数百年的繁衍生息,黄皮肤男人的智慧和蓝眼睛女人的热情,共同造就了恩和这个风格独特的小镇,游客不用出国门,就能切身感受到浓郁的俄罗斯风味文化与生活。

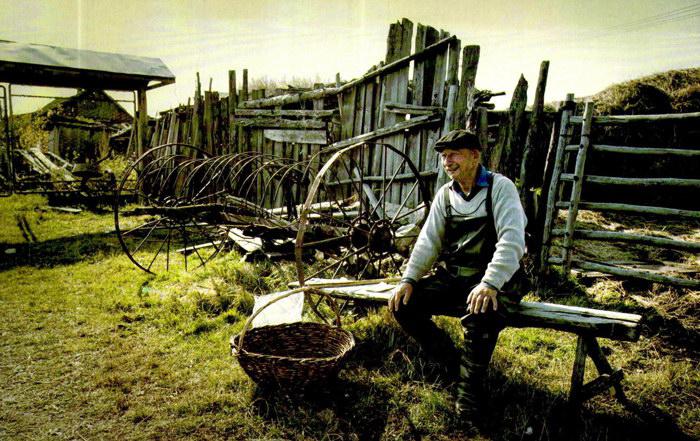

走进恩和乡,一幢幢极具异域风情的小木屋格外引人注目。受俄罗斯西伯利亚农庄建筑风格影响,恩和乡人的房屋是典型的俄式木砌房子:“木刻楞”。由于地处中国最北端区域。恩和乡冬天的温度低至零下二三十摄氏度,砖瓦结构的房子根本抵挡不了严寒,而“木刻楞”的主要材料是木头:用整根圆木拼接,交错堆叠出墙壁,两层墙壁中间要垫苔藓,好处是不透风。冬天零下30℃,有了苔藓,等于是水泥夹在隔缝里一样,冬天非常暖和。夏天又非常凉快,还具有一定的隔音效果。

每个俄式木刻楞家庭,一般都带有用木栅栏围起来的前院或后院,院内用白桦树干搭上一座漂亮的秋千,再用鲜花点缀,而木刻楞墙外则挂着诸如狍子角、鹿皮之类的装饰物。带有俄式木刻花纹的窗台上也摆上几盆鲜花。原本。木刻楞房大多陈旧。随着近年旅游的兴起,人们纷纷将房屋粉刷一新。颜色各异,从山坡上俯瞰,广袤的草原上五颜六色的小木屋错落有致,格外醒目,仿佛欧洲小镇。

虽然已经融合数百年,但恩和乡俄罗斯族和华俄后裔还保持着俄式饮食习惯:俄式酸菜、“苏泊汤”、蓝莓果酱、奶茶、俄式烤制面包……其中有一种特别大的面包,1个就有4斤重,这就是俄语中的“列巴”。恩和列巴是以呼伦贝尔海拉尔垦区的面粉、酒花、食盐为主要原料,外加三河牛产的鲜奶发酵。沿用白桦木燃烧加热烘烤而成,里面松软,外焦而脆。散发着酒花的植物芳香味!以前,恩和家家户户都有砖砌的烤炉,但现在除了专门的列巴房。一般家庭大多使用电烤箱,只有逢年过节时才会使用传统烤炉烤制大列巴。

在宴席上,恩和人的饮食兼具中俄特点:既摆放刀叉和筷子。也准备面包、西伯利亚馄饨、米饭、馍馍等食物。吃到尽兴时,热情的女主人还会唱歌助兴,男主人就在一旁弹手风琴伴奏,优美的琴声伴随悠扬飘荡的歌声,木刻楞里充满欢歌笑语。

隆重的巴斯克节始于生殖器崇拜的“古里契”

恩和乡人不仅继承了俄罗斯人的生活习性。而且大多能歌善舞,不分时间地点,无论男女老少。只要几个人聚在一起。就能欢快地跳上几曲。这种俄罗斯民族风情在“巴斯克”节上尤其浓郁突出:巴斯克节上,人们载歌载舞,热情奔放。男女老少乘着俄式大马车,说着“哈拉少”(你好),吃着大列巴。喝着自酿的格瓦斯饮料,唱着《喀秋莎》,跳着韦桥辽克舞,尽情释放着节日的喜悦。

恩和人大多信仰东正教,而巴斯克节(东正教复活节)是当地最热闹的节日之一,隆重程度不亚于春节。自1994年恩和俄罗斯民族乡成立至今,除了2003年受“非典”影响。巴斯克节的庆祝从未中断过。

节日前一两周,恩和乡家家户户便开始忙碌:首先用上好的石灰将房屋粉刷一新,并彻底打扫;然后精心布置圣像圣龛,将采来的带“毛毛狗”(毛茸茸的小球)的嫩柳枝用彩线或彩色布条扎成把,放在圣龛两边,同时做几束花点缀四周,而圣龛托板上则铺上一条三角形的饰帘,饰帘上必须写有字母“XB”。这是俄语“耶稣复活”的缩写。此外,还要在圣像前点燃小蜡烛,供上巴斯克节必不可少的彩蛋和“古里契”。

在俄罗斯族人和华俄后裔的眼里,彩蛋象征生命和光明。节日前,大人会带着孩子将煮熟的鸡蛋染上各种颜色,甚至画上精美细致的图案。节日期间,男女老少都要精心打扮一番,穿上最艳丽的服饰,佩戴各种首饰,年轻人和孩童们的兜里还会装上几枚彩蛋。恩和人四处走访问候,按俄罗斯的礼节拥抱接吻。接着便进行巴斯克节中重要的一环——撞彩蛋:两人各持一枚彩蛋,保持一定距离,然后面对面滚动彩蛋,使之相碰,彩蛋破碎的一方就算输了,要把碎蛋送给对方。不过即便输了彩蛋,也不会有人沮丧,反而会引起一片欢笑声,因为彩蛋的撞破象征“耶稣复活,走出石墓”,是值得高兴的事。

除了色彩斑斓的彩蛋,巴斯克节上众多风味不一、造型独特的面包糕点同样引人注目,其中,呈圆柱状的“古里契”大蛋糕更是与众不同:只有它的蛋糕上用奶油写着“XB”。古里契的外形如同蘑菇,如果做得更粗放一点,则与男性生殖器十分相似。

据说,古里契的外形实际上源于古人的男性生殖崇拜。以前,在生产力低下的原始时代,人口数量对社会的存在和发展显得十分重要,于是生殖崇拜由此兴起。发展到后来,基督教新教清除了宗教内关于男性生殖器崇拜的痕迹,而东正教不属于基督教新教,恩和乡一度远离欧洲文明地区,并长期与俄罗斯文化隔绝。又地处信奉原始萨满教的文化圈,因此恩和“古里契”的制作简单粗放,外形逼真,依然保留着原始宗教的痕迹。

周恩来称赞过的三河马在墓地前聚餐的“上坟节”

无论是在恩和乡,还是在附近的山坡上。游客总能看到一匹匹悠闲吃草的马儿,伴着广袤的草原,或许还想骑上一匹,享受策马奔腾的畅快。但殊不知。恩和乡草原上看似普通的马实际上大有来头:不仅是周恩来总理口中“中国马的优良品种”,在中国可查的赛马记录中,还是唯一能与外国马争雄的国产马。这就是“三河马”。

三河马因主产于内蒙古呼伦贝尔三河地區而得名,有外貌清秀、体质结实、动作灵敏、持久力强等优点。而恩和乡的三河马是由祖辈从俄罗斯带过来的后贝加尔马,同英国纯种马和当地蒙古马等杂交改良而成。20世纪50年代,是三河马发展的顶峰也是血统最纯正的时候。后来,由于机械化的取代。三河马一度濒临灭绝。幸好额尔古纳地区逐渐发展旅游业,在国家政策的支持下,恩和乡一些财力较好的人重新开始养马。目前。恩和乡喂养的三河马有一千多头,喂养的方式也很独特:从不储备草料。也不将马圈养在家,自由放养在山坡上即可,冬天也如此。于是,恩和乡便会出现马儿夏天吃草饮水。冬天吃雪找草料,一切自给自足的景象。不过若是冬天的时候,主人能给它们喂一点草料,那马群就会稍微胖一些。

凭借得天独厚的自然优势。在恩和乡除了三河马,三河牛也随处可见。体型较大的三河牛是多品种杂交后经选育而成。产奶量高,而华俄后裔饮食多肉。酸奶有助消化,因此他们经常饮用三和牛产的奶。此外,恩和乡人还将三河牛产的生鲜奶放入大铁锅中烧开,晾凉后放在温度稍高处自然发酵,这样制出的“酵酸奶”不仅原生态。而且风味独特。

山坡是恩和乡人民的牧场,也是恩和俄罗斯人的墓地。恩和人大多信奉东正教,墓地亦充满了俄罗斯风情。山坡上的墓碑极少有一致的,材料有石质、木质,造型有方形、十字架形。为了防止牛羊和马群等牲畜的袭扰,恩和人还用木栅栏或铁栅栏将墓地包围起来。

中国有清明节,而俄罗斯也有类似节日——纪念死者节(或“上坟节”)。每到这个时候。恩和乡人就会举家前往墓地扫墓。

按照恩和特有的传统习俗,俄罗斯族人和华俄后裔来到墓地,供上各种食品:彩蛋寓意生命旺盛,甜乳渣饼、馅饼、果子羹等象征生活甜美!不像汉族人会为墓地除草。扫墓时华俄后裔则在墓地周围种上花草。祭奠结束后,他们会拥吻先人的墓碑,随后在墓前席地聚餐,饮上一杯伏特加酒,饮酒时不能喧哗私语,更不能碰杯祝贺。在这静谧的时刻,墓地上的鲜花在风中轻颤,阳光穿透白桦林,缓缓流连在山坡间,使得恩和人的缅怀既安静又祥和。一如俄罗斯纪念死者节的发音“拉多尼察”,包含着降生和快乐的意味。