国宝的形成

——观念史视野下书画收藏的现代转型

2018-07-25徐莺

徐 莺

(杭州师范大学 公共艺术教育部,浙江 杭州 311121)

在中国的传统社会中,书画收藏存在于社会的顶层阶级。所谓“公私收藏的此消彼长”,公是指宫廷,私是指士大夫阶层,即书画收藏只在传统社会金字塔的顶层聚散。古人说“画为文之极”,书画是传统社会中精英分子的文化共识、审美范式的表达,藏品“秘不示人”,是指普通百姓很难有机会接近。书画收藏“秘不示人”的状态随着中国传统社会的发展一直持续千年,直至清末民初,这种循环才被打破。晚清时期,中国在全球化的影响下,社会观念产生了变化。中国传统文化与西方文明相互对话,开启中国历史上的第二次文化融合①笔者与金观涛先生的一次谈话。他认为:中国历史上第一次文化融合出现在魏晋,融合期在唐代,当时的中国受到了外来文化也就是佛教的冲击,最后在宋代完成了文明融合。宋代是中国艺术的一个高峰期。第二次文化融合发生在鸦片战争之后,文化融合直到今天依然没有完成,我们在未来将迎来文化融合的高峰,从而出现艺术的新高峰。。这一场文化融合启动了文明的现代转型,书画收藏的传统模式也在这个过程中发生了翻天覆地的变化。

一、转型的第一阶段:秘不示人到公开展览

《石渠宝笈》三编②《石渠宝笈》,清代乾隆、嘉庆年间的大型著录文献,共有三编。初编成书于乾隆十年(1745),共44卷;二编成书于乾隆五十八年(1793),共40册;三编成书于嘉庆二十一年(1816),共28函。书中收录的均为清朝宫廷所藏之书画作品。之后,清宫收藏开始散逸。清王朝崩溃,末代皇帝溥仪退位。但是,紫禁城中庞大的文物并没有马上划归新成立的中华民国政府管理。溥仪继续享有皇帝的尊号,并居住在紫禁城中长达十年之久。在此期间,溥仪因需开支留存人员的生活费用,将一些文物拍卖典当,另外也有廷臣、宦官盗卖的状况,清宫收藏流散民间。同一时期,王公贵族旧时大户走向没落,纷纷出售家藏。士绅阶层财力雄厚,主导民间收藏,古玩业风生水起。同一时期欧美的“中国风”(Chinoiserie),让中国的古玩贸易延伸至海外。在古玩业兴旺的时期,西方传来的展览会和珂罗版古画图录成为当时的时髦文化。

20世纪初,国内形成以北京和上海为首的两个古玩圈,由鉴藏家、洋人古董商、掮客、文人、海派画家等组成,形成一套从收藏、办展览会、出展目,印双语对照图录和藏品目录、作广告宣传等一系列的市场运作程序,促成了近代最大规模的一次书画流动。中国古画开始在东洋、欧美流通并被私人藏家和博物馆收藏,由此影响了中国画的世界收藏格局。1914年,旅沪外籍古玩商人史德匿(E. A. Strehlneek)出版精印汉英合璧的《中华名画——史德匿藏品影本》,当时《申报》《时报》《神州日报》等连登广告,称之为“20世纪新发明”[1]。1914年底,大收藏家虚斋出版中英对照的《中华历代名画记》,挑选了76件(套)藏品准备参加1915年在美国举办的巴拿马太平洋博览会;1915年,上海古玩商文源斋主人李文卿出版中英对照的《中华历代名画记》③李文卿版《中华历代名画记》体例仿虚斋版,较虚斋版晚一年出版,内收录100件作品。;1916年上海来远公司④上海来远公司:卢芹斋随张静江到法国巴黎后独立门户创办的古玩公司,管复初是卢芹斋当时在国内的掌眼。出品管复初⑤管复初:民国时期上海五马路的大古玩商,是来远公司在国内的代表。鉴定的《古画留真》,大开本,装帧精美,中英对照并附有珂罗版彩图。此后中英对照的收藏图录屡见不鲜。

总结那一时期珂罗版的书画印刷品基本上有以下功能:其一,展览会图录用于大众普及宣传(图1);其二,古画出洋和书画流通中的商品介绍用于贸易(现代拍卖会图录的雏形,图2);其三,用于学校教学(图3)。曾经“秘不示人”的书画收藏在这个过程中以印刷品的媒介形式向大众传播。珂罗版的印刷技术推动了书画收藏的现代转型:书画著录中出现左图右史的版式,丰富了传统书画史的内容,成为突破传统的革新;珂罗版图片印刷技术的快速传播,促使藏品获得公共性,从秘不示人的书斋走向了公开展览的展览会。

图1 1909年珂罗版《历朝名画共赏集》⑥张静江长兄张槎客影印虚斋藏画,由张静江夫人姚蕙担任发行人,由上海世界社和有正书局国内外同时发行,各大书局代售。此图录用于大众宣传。

图2 1916年《古画留真》⑦管复初鉴定的来远公司出版的珂罗版图录。在书的扉页上直接写明是用于出售,每本都有编号,限量印刷100本。实为卢芹斋为争取佛利尔的订单而精印的商品图录,此图录可看成艺术品拍卖会图录的早期雏形。

1905年端方率领五大臣出洋考察,从那时起西方的博物馆、美术馆概念已经对中国产生影响。收藏有了一种被展示的需求,人们将收藏展示与国力展示相联系。1911年清室宣布退位,外庭的三大殿,太和殿、文华殿、武英殿成立了一个展示空间,名为“古物陈列所”,集中展出热河行宫和奉天行宫的书、画、古物。这是清宫历代收藏的部分书画第一次被公开陈列。此为博物馆的前身。在国家博物馆还没有兴起的时候,中国的士绅阶层用各自宏富的私家收藏承担了类似西方私人博物馆的功能,同一时期出现的书画展览会、书画藏品珂罗版图录和古画出洋等,都是士绅阶层私家收藏面向公众的展示。在这一阶段,中国书画收藏对外的文化输出启蒙了西方对中国书画的认知,并开启了西方学术界进行中国美术史研究的大门。此为书画收藏格局之变的第一阶段的总体面貌。

图3 1940年中英对照的《名笔集胜》⑧由庞秉礼、姚子芬、樊伯炎等用珂罗版影印出版虚斋藏品,用于国学讲习社的教学。庞秉礼,庞虚斋养子。虚斋独子过世后,庞青城的儿子过继给了虚斋。

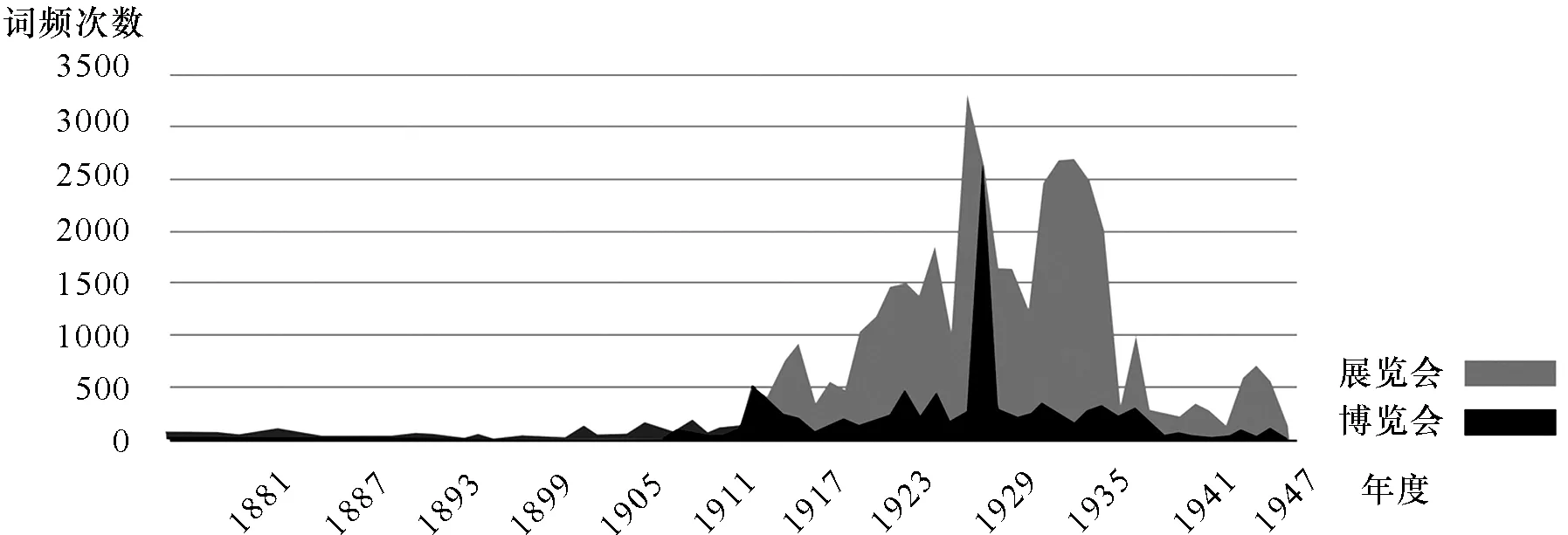

观念沉淀于词汇。对词汇进行数据分析会得到该词汇在一定历史时期的使用频率曲线。以下曲线的起伏显示着“展览会”观念的形成过程(图4)。从图中我们可以看到,“展览会”这个词汇在1910年后呈上升趋势,1915年左右出现高峰,1929年出现爆发式增长,20世纪30年代仍然有一个小高峰,到40年代衰落。

图4 关键词“展览会”、“博览会”于1880至1945年间的《申报》中出现的词汇频率走势图

根据词频走势,我们再结合当时的重要事件进行分析。在全球化的过程中,中国对“博览会”“展览会”的接受和认知经历了一个发展过程。1910年端方策划了在南京举行的南洋劝业会,这是中国历史上第一次世界性的博览会。从此,“展览会”“博览会”的观念开始风行,之后展什么则成为关注的主题。1910年,张元济在参加比利时布鲁塞尔博览会后提出世界博览会应该展示文化*张元济曾说:“且赛会不仅为振兴商务己也。若武备,若交通,若教育,凡有关系之物,无不可以与会。吾观比京各国会场,或制为模型,或造为图表,或举其方法,或陈其成绩,其属于以上诸类者亦为出品之一大部分。教育为诸事本源,视一切为尤要。教育一门最见特色。观者无不啧啧称羡”,“则惟有于赛会之时尽力张扬,以为抵制,使彼国人常有中国政教、工艺素著文明,近更进步,非棕黑人种可比之观念,往来于心目之间,则舆论所成,轻重易势,而吾已大收其效。”参见张元济《张元济全集》第5卷,北京:商务印书馆,2008年:第159页。。民国初年新政府要重新树立国际形象,因此1915年美国举办的巴拿马太平洋世界博览会受到民国政府高度重视。1915年前后国内各种展览会也纷纷出现。首先是因为巴拿马博览会要选拔参选的物品,各省办展挑选;其次,“展览会”的观念已经形成,展览成为风尚,各种展览林林总总。在这个过程中,书画收藏的展示,从登门拜访的小众雅集发展成为收取门票的私家花园游园会,最后走向公共的展览会。这些展览中有官方的也有民间的,文化是展览的主要内容。1929年,全国美术展览会拉开帷幕,这也是中国历史上第一次全国性的美术展览会。“展览会”成为国家层面的美术活动。对于普通大众来说,曾经深藏于内府或转辗于士大夫府宅之中的精美书画,在展览会中公开亮相,只要购买门票就可以看到,不再遥不可及。书画收藏在这样的观念背景下从“秘不示人”转向“公共展览”。从此书画藏品的欣赏群体发生了转变,书画的流通方式也发生了转变。

二、转型的第二阶段:博物馆与海内外收藏格局的奠定

在《石渠宝笈》初、续、三编的编订之后,书画几乎被宫廷网罗,彻底改变了民间的收藏状态。晚清的紫禁城是一个有着巨大藏品但是秘不示人的“博物馆”,这个博物馆的主人是天子。如今我们各省都有博物馆,各自保存着不同级别的书画珍品,同时有一部分非常珍贵的国宝被西方的美术馆所收藏,那么这样的局面是如何形成的呢?

19世纪60年代法国传教士韩伯禄(Pierre Marie Heude)被招募到中国,在传教的同时搜集当地动植物标本,以供科学研究之用。他广泛收集标本,并加以整理、研究和发表,进而于1883年在徐家汇耶稣总院南侧正式创立徐家汇博物院(Musée de Zi-ka-wei,其后身为1931年在上海震旦大学校区偏北处建成的震旦博物院)[2]。随后英国、美国等外籍人士先后在中国各地建立博物馆。清末的大臣出洋考察报告中多次提到“博物馆”的重要性,在“经世致用”的思潮下,博物馆“以为益智集思之助”的功能被提倡。1905年张骞上书朝廷建议在京师建立开放的帝室博览馆,但此建议没有被采纳。1905年底,南通博物苑兴建,成为中国第一座私人博物馆,张骞、端方都捐出私藏的文物用做馆藏,其中包括青铜器、汉唐陶瓷、碑刻拓片。10年后,南通博物苑馆藏达到2万多件。[3]20世纪30年代是博物馆事业的第一个高潮,全国多省开始建立博物馆,据统计至1936年全国共有77所博物馆,如浙江省西湖博物馆、河南省博物馆、广西省立博物馆等等。但随着日军侵华战争爆发,博物馆的发展遭到阻滞,并大量被破坏,随着国土沦陷,全国博物馆数量锐减,至1945年只剩下12所,且藏品大量被掠夺或者毁坏。[4]根据史料得到结论,20世纪30年代国家收藏的观念已经形成,国家博物馆已经出现。

当书画从社会金字塔的顶层散逸之时,国内藏家凭借私家财力收购精品书画,与他们在同一时期进行大量书画收购的是海外的收藏家。20世纪二三十年代,是古玩贸易出口的繁荣时期。19世纪80年代,英国贵族阶层受到工业文明的冲击,农场收入减少,税收和遗产税上涨,贵族阶层开始出售、拍卖家传的艺术品,特别是中国的瓷器。从东方瓷器拍卖开始,引发了西方艺术品市场上的远东魔力。同一时期,以哈佛大学为中心的美国波士顿的“婆罗门”精英阶层痴迷远东艺术品,这些来自东方的佛像、经卷、古画、瓷器、玉器、青铜对他们有着磁铁般的吸引力。1896年哈佛大学福格艺术博物馆的成立开启了亚洲寻宝的时代。1907至1909年斯坦因(1862—1943)*Marc Aurel Stein(1862—1943),犹太人,出生于匈牙利,毕业于牛津大学,大英博物馆学者和考古学家。、伯希和(1878—1945)*Paul Pelliot(1878—1945),出生于巴黎,毕业于法兰西学院,法国著名的汉学家、探险家。、沙畹(1865—1918)等人将中国的石窟艺术传播到西方,这些珂罗版的照片图文并茂,极大地刺激了欧美藏家的收藏欲望,于是收藏家和他们的代理人纷纷来到中国,掀起了古玩贸易热潮。其中佛利尔美术馆的创始人佛利尔对远东情有独钟,起初收藏日本,之后收藏中国,在其过世前的1915至1919年间成为中国书画和其他古玩的疯狂收购期,有超过1611件藏品被收购。[5]

这一时期,西方美术馆的东方部纷纷成立,在这样的国际环境下,书画随着古玩贸易流向世界,并在西方成为博物馆远东展馆的藏品。表面上看民国时期最大的古玩出口网像是围绕张静江及其周边的人交织起来的一张姻亲网*刘麟生在《燕居脞语》里曾说过:“五十年来,执申江古玩业之牛耳者,鼎足三人。一为管复初,代表来远公司。一为李文卿君,乃文源斋主人。一为游筱溪君,博远斋主人。至争雄于海外者,为来远公司及通运公司。一九一五年至一九二九年,为最盛时期。”刘麟生提到的游筱溪实为虚斋的代理人,虚斋是张静江的舅舅;1903年张静江在巴黎创办通运公司,后由姚叔来执行管理,姚是张静江原配夫人姚蕙的哥哥。之后张静江的家仆卢芹斋自立门户创立来远公司,但事实上卢芹斋的生意一直受到张静江的庇护。张静江此时是孙中山的赞助人,通运公司盈利的大笔资金被打回国内支持革命。卢芹斋驻巴黎,姚叔来驻纽约,上海则有吴启周,北京有叶叔重、祝续斋,南京和苏杭有缪锡华负责收购古玩,再由吴启周从上海通过海轮运往巴黎和纽约。。但实质上,民国时期的古玩出洋,并非个人行为,也非几个商业团体可以运作的。或许当时政府对于这一文化输出有着不成文的默许,因此才能在海关和货船运输上会如此便利。根据欧洲最有影响力的跨国古董公司布卢滋古董商行的记载:20世纪20年代至30年代对于西方收藏家来说是收藏中国古玩的黄金时期。1938年因战争被迫中断与中国的生意。1940年代末生意开始有起色,但很快内战爆发,古玩出口又受到影响,供货商从大陆转移到了香港,并且再也回不到战前的兴旺状态。1951年后中国彻底关闭了古玩出口的途径[6]。贸易和流通不复存在,现代海内外收藏大格局就此形成。

三、转型的第三阶段:国宝的迁徙与归宿

1945年8月日本投降,抗日战争结束,当年12月上海市政府决定拟筹办上海胜利博物馆。筹备委员会负责将书画整理陈列,并决定永久管理人选及觅定馆址,该博物馆组成后,即移交上海市,筹委会即告结束。*《本市军政当局筹设胜利博物馆:先设筹备委会今日召开》:“上海市政府钱市长大钧,第三方面军汤司令官恩伯,鉴于京沪区日侨日俘献缴之古物图书等,为数甚众,拟筹办上海胜利博物馆。先设‘上海胜利博物馆筹备委员会’,由主办有关机关派员,另聘本市学者名流组成,定于今日下午四时,假日侨管理处会议室举行筹备委员首次会议。其筹备委员名单为:王光汉、孙元良、邵任之、叶恭绰、杜月笙、王晓籁、蒋竹庄、徐悲鸿、陈陶遗、丁福保、蒋复骢、沈尹默、郑振铎、谢无量、张元济、张大千、庞莱臣、徐森赛、王念忱、周镇实等多人。又悉该筹备委员会负责将书物整理陈列,并决定永久管理人选,及觅定馆址,以在市中心区为原则。同时该博物馆组成后,即移交上海市,筹委会即告结束。”载1945年12月30日《申报》。1947年6月上海市教育局筹备市立美术馆,虚斋、李石曾、潘公展、叶恭绰、吴湖帆等人任指导委员会委员。[7]博物馆事业受到了高度重视,但是在藏品上出现问题,其原因是故宫珍宝的迁移。之后,国民党当局将故宫大量精品带至台湾,其中书画精品便于携带更是所剩无几。那么现在我们各省的博物馆馆藏又是如何再次充盈而丰满的呢?

1924年10月,军阀冯玉祥发动政变,进驻北京,溥仪被驱逐出宫,政府封闭宫殿,设置“清室善后委员会”,并将宫殿命名为“故宫”,正式决定以博物馆来运营。1925年10月10日,故宫博物院对外开放。此后动荡不安,直到1928年蒋介石领导国民政府定都南京,改北京为北平,北平时期故宫博物院内的文物暂时获得妥善保管。但是1931年日本关东军在奉天近郊挑起侵华的铁路爆破行动,紧接着满洲事变,东北沦陷,次年伪满洲国成立。1933年长城东端的山海关失守,北平、天津遭到威胁,故宫博物院被迫南迁(图5)。之后紫禁城的文物几经周折,先到上海,后运到四川,躲避战火,从开战到中日停战共有五次文物的转移,幸而“国宝自有神灵加护”,在战火中安然无恙。1933年2月南迁文物先从北平到达南京长江对岸的浦口近一个月,之后转移到上海法租界天主堂街七楼的仓库之内。1936年12月文物转移到南京市中心的朝天宫,搬运的同时,挑出1022件精品运往英国伦敦展示。1937年卢沟桥事变,战火危及上海、南京,政府决定迁都重庆,16000余箱的文物从南京撤离,撤离不到几天南京沦陷日军手中。文物分成两批:一批经水路到武汉再转至重庆,放置于沿岸的仓库;另一批走内陆由卡车运输,翻越秦岭到达汉中,最后途径蜀道到达成都。之前运往伦敦的精品,则经由湖南、贵阳最后到达重庆附近的郊外。之后重庆遭到轰炸,文物再度转移,重庆的文物转移到乐山放置在寺庙中,成都的文物则运往峨眉安置于寺庙之中,由此国宝才暂得安存。抗战胜利后,1947年春,所有文物汇集重庆,于当年冬天运回南京,这中间经历十四载的岁月。然而1948年全面内战爆发,随着国民党军队的撤离,1948年12月下旬至1949年1月间,约4500箱精品随国民党政府分三次迁移台湾,先到台中后转运台北,1965年台北故宫博物院成立,这批文物成为台北故宫的主要藏品。

图5 国宝迁移路线图*图片来源于汤原公浩《台北故宫博物院》。刘蘅参考并重绘。

1949年新中国成立后,北京故宫博物院隶属于中华人民共和国文化部;1950年3月“国立中央博物院”改名“国立南京博物院”并定位为历史艺术博物馆;同年上海文物管理委员会筹建上海博物馆和上海图书馆。20世纪五六十年代是国家博物馆藏品扩充的主要时期,也是国宝形成的重要时期。以书画为例,大量精品被国民党当局带到台北,国内博物馆藏品的一大来源便是民间大收藏家手中的大量私家收藏。这些藏品通过被征购和捐赠的方式获得。在这个过程中民间藏品又一次聚为公有,而这一次“公”的主人是“人民”,至此国家博物馆的收藏体系开始建立。

私家收藏收归国有之后,国家需要对所藏古代书画作全面考察和鉴定,对藏品进行全面的清点。1962年,国家文物局组建中国书画鉴定组,曾活跃于1915年至30年代的鉴藏家基本已经年迈或者过世,鉴定组当时的成员由张珩、谢稚柳、韩慎先等组成,后由于韩慎先过世,张珩病逝,又改组鉴定组为谢稚柳、启功、刘九庵。在对国家博物馆藏品的鉴定和清点过程中,现代书画鉴定的理论体系和标准逐渐形成,“国宝”的概念也在鉴定活动中逐渐形成。1982年,国家出台了《中华人民共和国文物保护法》。从立法的角度保护文物。而后,中国古代书画鉴定组恢复工作。对全国各大博物馆各单位收藏的几万件书画进行普查、鉴定、分级、著录。因为文物的珍贵性,人们往往将之称为“国宝”。这些书画卷子一开一合间千百年就过去了,如今这些珍宝既是我们回顾历史的印证,也成为传统和民族文化的象征。

中国近代史上的这一段书画收藏的聚散声势浩大、惊心动魄,存世上千年的书画历经迁移,有的走出紫禁城散落民间,有的则经历战火被掳去海外(如《女史箴图》在1900年被英国上尉约翰逊带到了英国),有的则经由贸易漂洋过海……这段往事也如过去的历史一样被书画卷子中一个个红色的鉴藏印所不动声色地记录着。近代中国受到外来文化冲击,促使了中西文明融合而发生现代转型。中国书画收藏的现代转型是伴随着近代最大规模的文物流动而发生的:漂洋过海的部分成为欧美博物馆中的珍宝;随国民党当局撤退带到台湾的故宫珍品成为目前台北故宫博物院的藏品;晚清民国散逸在民间私人收藏家手中的精品部分收归国有与回迁文物一起成为新中国成立后国家收藏的国宝。