长江下游芜裕河段河床演变及趋势预测分析

2018-07-24程小兵李旺生王常红

程小兵,李旺生,王常红

(交通运输部天津水运工程科学研究所 工程泥沙交通行业重点实验室,天津 300456)

长江下游芜裕河段是长江芜湖到南京河段的起点河段,其航道演变对下游江心洲河段通航条件影响大。芜裕河段上游连接正在积极推进建设的武汉到安庆段6.0 m水深航道,下游衔接12.5 m深水航道,航道畅通对于长江黄金水道效益的发挥至关重要。芜裕河段地理位置重要,是确保长江航道畅通,发挥深水航道效益,体现水运优势的关键河段,也是连接长三角城市群和长江中游城市群的节点河段。掌握芜裕河段河床演变规律和其发展趋势,是制定和实施芜湖到南京航道整体航道治理方案及步骤的重要依据。

1 芜裕河段概况和水文泥沙特征

1.1 河段概况

芜裕河段芜湖大桥以上为单一河道,航道条件良好,芜湖大桥以下为分汊河段,右汊(主汊)为西华水道,左汊(支汊)为裕溪口水道,近几十年来右汊一直是通航主汊[1]。

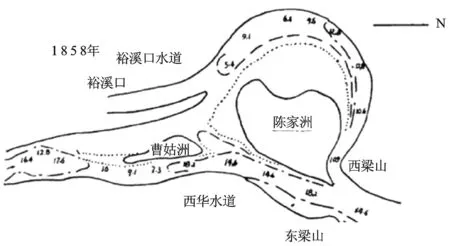

芜裕河段为两头束窄、中间展宽的鹅头型分汊型河道,河道外形似鹅头(图1)。河段进口河宽1 300 m,出口河宽东梁山最窄处1 000 m,河道进口顺直放宽,至接近出口的东梁山上游达到最大河宽4 700 m,而后受东、西梁山节点控制,骤然收窄。在芜湖长江大桥以下江中依次有曹姑洲心滩、曹姑洲及陈家洲三个基本相连的沙洲将水道分为左右两汊,其中右汊西华水道为主航道,左汊裕溪口水道为支汊。曹姑洲心滩、曹姑洲、陈家洲长度分别为3.65 km、1.2 km和5.5 km,洲间有窜沟存在,部分水流自曹姑洲心滩左侧进入裕溪口水道后通过中间窜沟回到西华水道。

1.2 水文泥沙特征

1.2.1 径流

径流是芜裕河段河床演变的基本动力之一,上游河势及来水来沙条件的是河床演变的重要因素,特别是大洪水往往会引起河床较大的变化[2]。根据大通站的水文资料及芜裕河段地形资料分析,凡是大洪水或上游来水来沙发生较大变化的年份均会引起芜裕河段较明显的河床变化。20世纪90年代中后期,长江连续几年出现大洪水,年最大流量75 000~84 000 m3/s,年平均流量约为32 000 m3/s。2003年三峡蓄水后,长江连续几年出现枯水年份,2003~2009年,年平均流量约为25 800 m3/s。2010年、2012年又出现较大洪水,因三峡调峰作用,最大流量较2003年前偏小,2010年、2012年日平均最大流量分别为65 300 m3/s、59 400 m3/s。2010年、2012年5~9月平均流量达49 350 m3/s、46 540 m3/s,而相应年平均流量则为32 590 m3/s、31 700 m3/s。2011年为枯水年,最大流量为46 000 m3/s,年平均流量为21 150 m3/s,5~9月平均流量28 100 m3/s,为1950年来水量最小的一年。历年径流量见图2。

图1 芜裕河段河势图Fig.1 Sketch of the Wuhu-Yuxi Reach

2-a 大通站历年径流总量 2-b 大通站历年输沙总量图2 1980~2016年大通站径流、输沙量Fig.2 Total amount of runoff and sediment transport in Datong station during the years of 1980~2016

1.2.2 潮汐

长江下游的潮汐影响小潮汛时可到芜湖,大潮汛时可到大通,有时还可波及到安庆。由于本河段距河口较远,处于长江下游感潮河段上段,全年受潮汐的影响,汛期影响小,枯水期影响大,但仍受径流控制。芜湖年最高潮位10.96 m,芜湖年平均潮差:0.23 m,最大潮差为1.16 m,芜湖涨潮历时平均为3 h27 min(枯季),落潮历时平均为8h11min(枯季),落潮历时远大于涨潮历时。

1.2.3 泥沙

根据2003~2016年资料统计,三峡工程蓄水运用后,大通站多年平均含沙量为0.163 kg/ m3,多年平均输沙量1.40亿t,分别为三峡工程蓄水前多年平均的35.13%和44.16%。大通站床沙级配变化不大,组成较为均匀,基本全为中细沙,粒径在0.05~0.5 mm的沙重约占90%左右。大通站床沙中值粒径1990~2002年较1980~1989年期间为阶梯型增加趋势,2003~2009年略有减小,中值粒径d50为均值0.178 mm左右。

2 河床演变特征

河床演变是水流、泥沙和边界相互作用的综合反映[3]。本文根据长江芜裕河段水下地形测图,比较分析芜裕河段下段河道演变情形。

2.1 历史演变特征

图3 1858年芜裕河段河道图Fig.3 River regime of Wuhu-Yuxi reach in 1858

1858年裕溪口河段始有第一张采用近代测量方法汇出的第一张航道图[4],从测图来看(图3),当时的裕溪口汊道即为弯曲河型,弯道曲折率达2,在裕溪口港位置形成一个大边滩,0 m边滩长7.4 km,平均宽度977 m,西华水道为一个顺时针微弯形态,水道水深条件良好,除四褐山过渡段水深较小只有7~9 m,大部分河段水深均在14 m以上。

至1923年,裕溪口水道下段陈家洲凸岸边滩发生切滩撇弯,裕溪口水道弯道曲折率下降为1.4;右汊西华水道河床变化不大,但平均水深有所增加,当时平均水深为15.6 m,比前期增加9.8%。至20世纪60年代,裕溪口水道又向弯曲方向发展,弯道曲折率由1.4增加至1.6;西华水道河床变化仍不大,平均水深为16.4 m,保持主汊地位。

从芜裕河段历史演变认识分析发现,西华水道一直保持着主汊地位,河床较为稳定,水深逐渐增加,裕溪口水道则始终为支汊,河床很不稳定,河槽与沿岸边滩时冲时淤,水深变化不定。

2.2 三峡蓄水前近期演变特征

三峡蓄水前芜裕河段演变分为两个阶段,第一阶段1976 ~1992年,第二阶段为1993 ~2002年。第一阶段是裕溪口水道发展阶段,1976年,裕溪口水道分流比减小至0.5%,随后,随着滩槽调整变化,至1992年,裕溪口水道分流比恢复到9%左右;后一阶段陈家洲左、右两汊分流比变化不大,主要是河心洲滩、窜沟的发展变化。

2.2.1 1976~1992年

图4 芜裕河段近期心滩变化图Fig.4 Recent evolution of the Wuhu-Yuxi reach

本阶段总的河势格局变化不大,仅局部河段发生较剧烈冲淤变化,最突出的是芜湖、裕溪口港区的冲淤变化和江心洲滩的左移与并联(图4)。1976年后,由于上游五显店至大拐河段修建了护岸工程,上游河岸崩塌速度大为减缓,进入芜裕河段特别是裕溪口水道的泥沙大为减少[5],裕溪口港区及航道出现冲刷,从而对芜裕河段下段的冲淤态势产生较大影响。

进入裕溪口河段来沙的减少为陈家洲左汊发展提供了条件,加之大水年陈家洲左侧凸岸边滩切滩撇弯,使得陈家洲左侧裕溪口水道下段过流能力增强,陈家洲左汊在这一时期处于发展阶段。陈家洲左汊的发展变化也对江心洲滩间窜沟的发展形成较大影响,有的窜沟淤积,淤积后又在新的滩面切割形成新的窜沟。窜沟变化表现为窜沟形成后向下游移动,而后下游窜沟淤积萎缩,过流能力减小,而上游又形成新的窜沟并发展。

此阶段陈家洲左汊冲开并有所发展,原江心新洲与陈家洲之间曹捷水道淤塞,两洲合并。曹姑洲头部低滩淤积,滩中部冲刷出窜沟,并持续扩大。

在这阶段,左汊分流量逐渐加大,裕溪口水道航道条件逐步改善。曹姑洲位置相对偏左,且规模适中,西华水道航道条件也处于较好时期,主航道水深维持在20 m以上。

2.2.2 1993~2003年

随着裕溪口水道主流的右摆及曹姑洲的冲刷后退,裕溪口水道过渡段又进入淤积阶段。此阶段裕溪口水道下段分流比维持在10%左右,1#窜沟分流量逐渐增至5%左右,窜沟对河段滩槽格局的影响开始加剧。河段曹姑洲心滩、曹姑洲及1#、2#窜沟冲淤变化开始影响航道条件。曹姑洲心滩在这一时期面积增长15.8%,变化不大,但心滩头部淤积上延150 m,滩尾淤积下延550 m;曹姑洲则在这一时期大幅度冲退,曹姑洲0 m线冲退670 m,洲头左缘冲退190 m,1#窜沟位置下移630 m。随着江心洲滩及窜沟的发展及调整,西华水道下段右侧的黄泥滩边滩逐渐淤积壮大并露出水面。

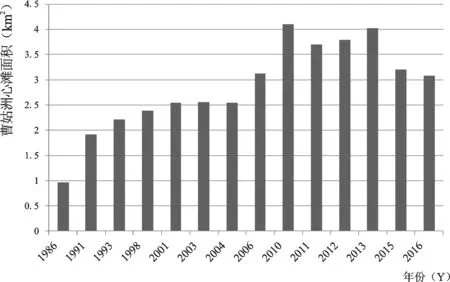

图5 曹姑洲心滩近年来面积变化图Fig.5 Area change of Caoguzhou channel bar

1993~2003年长江下游处于丰水期,这一阶段本河段滩槽变化总体表现冲大于淤。在这一时期,曹姑洲存在明显的崩退,为曹姑洲心滩的淤积扩大(图5)提供了空间,大水主流偏向裕溪口水道,则造成了曹姑洲心滩规模扩大的同时向下、向右移动。在裕溪口水道上段入流增加的同时,陈家洲左汊受制于下段沿程阻力控制,分流比并未有明显增大,因此,增大的流量通过1#、2#窜沟回到西华水道,导致窜沟明显冲刷发展。在本时期内,西华水道的变化主要表现为水道下段的左冲右淤,曹姑洲、陈家洲的右缘崩退,西华水道主流和深槽随之左偏,四褐山下河道右侧形成缓流区,而上游曹姑洲头部及左右侧的崩塌泥沙被水流携带至黄泥滩位置,为黄泥滩边滩的形成提供了水流条件和泥沙来源。

这一时期,曹姑洲心滩及曹姑洲的调整对裕溪口水道和西华水道下段分流比的影响不大,主要是分汊河段中上段的分流调整及洲滩位置调整。在这一时期,局部调整对支汊航道的航道条件影响有限,但主航道的通航条件是有一定程度恶化的,主要是西华水道上段10.5 m深槽最小河宽由873 m减小至656 m,西华水道四褐山段弯曲半径也开始出现减小趋势。

2.3 三峡蓄水后演变特征

2.3.1 2004~2012年

芜裕河段这一时期主要变化表现为曹姑洲心滩、曹姑洲及黄泥滩边滩的冲淤变形。在2004~2009年三峡蓄水后的长枯水系列中,曹姑洲心滩头部0 m线淤积上延680 m,左缘淤积左扩250 m,右缘淤积右扩60 m,心滩尾部变化不大,0 m线上面积由2.56 km2增加至4.1 km2,;2010年大水后,心滩头部冲退400 m,滩尾淤积下延940 m。曹姑洲在这一时期仍在持续冲退,头部累计冲退1 100 m。1#窜沟向下游移动930 m,2#窜沟时冲时淤,变化不大。黄泥滩边滩面积则由0.077 km2增加至0.88 km2。

由于上游来沙减小的幅度显著大于来水量减小幅度,芜裕河段滩槽总体处于冲刷状态,而上游来沙中值粒径的减小对洪淤枯冲过渡段浅滩的冲刷更为有利,因此裕溪口水道在本时期内处于发展阶段,裕溪口水道上段分流量加大对1#、2#窜沟的冲刷起到了促进作用。黄泥滩边滩在曹姑洲大幅度冲刷崩退时因为有上游泥沙补给,边滩淤积发展,但后期曹姑洲崩退速度减缓后,来沙补给减少,边滩转而受冲,西华水道过渡段由于有效过水宽度的增加,水深有所减小。

2.3.2 2013 ~2016年

芜裕河段滩槽在经历三峡蓄水以来来沙大量减少、以及2010年、2012年大水年冲刷后,河床滩槽格局发生了较大调整。曹姑洲心滩、曹姑洲的冲淤变化对于裕溪口水道的入流更为有利,在裕溪口水道出流受到节点控制,过流能力提升有限情况下,两汊间窜沟得到发展动力,而窜沟的过度发展则必将影响到整治芜裕河段两汊的航道条件。这一时期曹姑洲心滩头部及左缘冲刷,尾部被水流切割在1#窜沟入口形成独立浅梗,且面积由12.5万m2增加至23.71万m2,曹姑洲仍为冲刷后退趋势,3年间冲退200 m。2013~2016年3年间,曹姑洲心滩左侧裕溪口水道分流比增加了12.04%,同时期陈家洲左侧裕溪口水道分流比增加仅为3.91%,2016年枯水期有高达14.1%的流量通过1#窜沟和2#窜沟从河道左汊分流至河道右汊,而2013年基本相同流量下仅有8.05%分流。窜沟过大分流带来的影响体现为西华水道航道的扭曲、过渡段水深减小;窜沟分流进一步发展还可能带来的变化存在裕溪口水道下段淤积、航道条件变差,西华水道下段主流摆动、航槽不稳,东梁山出流摆动、对下游江心洲河段航道条件稳定不利等。

2.4 近期演变总结

从滩槽演变本身来说,曹姑洲心滩的左冲右淤对于裕溪口水道的发展是有利,但裕溪口水道下段的弯曲狭窄河道本身的过流受限,因此,1#窜沟、2#窜沟的发展是裕溪口水道上段分流持续增加的必然结果。芜裕河段本身滩槽发展的阶段性也决定了芜裕河段进入窜沟发展的加速时期。

三峡蓄水后的大水年对芜裕河段心滩和窜沟的冲刷调整逐渐加强。由于大水冲刷曹姑洲心滩及曹姑洲左侧,裕溪口水道上深槽的下延和右摆,对2#窜沟的发展有利。裕溪口水道上段分流比近年来逐渐加大,与分流比加大同时出现的是深槽向下游发展;受裕溪口水道下段河道扭曲、河宽狭窄而分流受限影响,洲间窜沟在中高水期上、下形成较大水位差,窜沟冲刷动力增强因而得以发展,分流比也随之加大。

裕溪口水道上段深槽向下游发展无疑对该支汊航道的改善是有利的,但由于上段深槽在向下游发展的同时右偏,有和洲间窜沟联通之势,一旦深槽和窜沟联通,裕溪口水道上段的分流量还将进一步加大,洲间窜沟分流比将大幅增加,裕溪口水道下段分流量将可能减小,支汊航道条件将趋差;同时,洲间窜沟分流的大幅增加将使得陈家洲右汊主流右偏,黄泥滩边滩将受冲,使得目前相对稳定的江心洲河段入流条件发生改变,于江心洲河段航道条件不利;另外,心滩左侧分流加大、深槽偏右向下发展,将使得心滩右侧淤扩,于芜湖大桥桥区航道不利,心滩右侧的主航道将更加弯曲、狭窄,航道条件趋差。

3 河床演变趋势预测

3.1 芜裕河段演变影响因素

(1)河道边界条件的影响。

芜裕河段左右两岸分布大量码头、护岸,河段总体河势稳定,河心高大洲滩陈家洲近年来基本保持稳定,仅有局部岸坡存在崩岸现象。河心低滩(曹姑洲心滩和曹姑洲)由于沉积时间较短,本身抗冲性不足,近年来滩体和滩体间窜沟存在一定冲淤变化。

(2)上游水道的影响。

芜裕河段上游为白茆河段,白茆河段近几十年河道的航道条件良好、稳定,河道变化幅度较小,对下游河段影响较小。

(3)来水来沙条件的影响。

本水道受大水影响较大,特别是大水少沙年,不利于河段航道条件稳定。大水年水流顶冲曹姑洲心滩头部及左侧,顶冲曹姑洲头部,造成曹姑洲心滩头部及左缘冲刷,曹姑洲冲刷,西华水道过渡段和裕溪口水道过渡段淤积。从裕溪口水道分流看,高水分流(44.92%)明显高于低水期分流(30.3%),而高水期,曹姑洲心滩明显表现为左冲右淤,这一变化引起西华水道上段航宽及弯曲半径的减小。因此,大水年不利于西华水道航道条件稳定。对于两窜沟来说,高水期左右两汊水位差较枯水期大,两窜沟的分流量和水流动力也叫枯水期大,窜沟在大水年发展速度明显快于小水年,窜沟发展及分流增加;对于西华水道来说,造成后果是西华水道四褐山段斜流的增加和下过渡段主流的摆动、水深减小;对于裕溪口水道来说,由于右侧曹姑洲心滩和曹姑洲冲刷,主流右摆,造成过渡段泥沙落淤和水流分散,水深减小。

(4)洲滩及窜沟冲刷发展的影响。

为了更好认识洲滩及窜沟冲刷发展对河床演变及航道条件的影响,通过物理模型[6]、数学模型[7]进行了认识性试验,分析研究不同情况下河道变化对芜裕河段航道条件的影响。试验设定不同情况分别为:①曹姑洲洲体进一步冲刷萎缩;②窜沟进一步冲深;③黄泥滩边滩冲刷。

物理模型试验成果表明,曹姑洲进一步冲刷萎缩、窜沟进一步冲深后,引起曹姑洲心滩左汊分流增加,陈家洲左汊分流减小,2#窜沟分流增加;陈家洲右汊主流右摆,黄泥滩边滩将受冲。而数学模型试验成果表明,黄泥滩边滩的冲刷对下游江心洲河段入流条件的稳定不利。

3.2 演变趋势

(1)芜裕河段分汊河型仍将保持。芜裕河段自上而下有曹姑洲心滩、曹姑洲、陈家洲等,形成两个汊道及两个窜沟,属典型的复杂分汊河段。受河段内节点及两岸堤防的控制,其洪水河势已基本稳定。江中的陈家洲洲体发育也相对完整高大,其消亡的可能性不大。因此,芜裕河段今后仍将维持这种复杂的分汊河型。

(2)河段内洲滩和窜沟将以冲刷为主,不利于本河段航道条件的保持。随着三峡工程175 m正常蓄水的运用,上游来沙将进一步减小,来水过程均化,芜裕河段变化将以冲刷为主,主要冲刷部位为曹姑洲心滩、曹姑洲及洲滩间窜沟。曹姑洲心滩将进一步冲刷下移且向右摆,右侧主流被进一步挤压后,使四褐山矶头挑流作用进一步增强,曹姑洲和陈家洲的右缘将更加不稳定,从而将致使河段航道条件不稳定。

(3)曹姑洲心滩及窜沟的发展变化将影响西华水道航道条件,持续发展还将影响下游江心洲河段入流条件的稳定。

从目前的演变趋势看,曹姑洲心滩左侧还将持续冲刷,1#窜沟将持续向下游移动,并将进一步发展;2#窜沟已经表现为迅速发展态势,陈家洲头崩岸已具有一定规模,这个趋势如不加限制,可能继续发展,进而导致整体格局的调整。随着窜沟的发展,分流量加大并向下移动,西华水道四褐山段横流将进一步加大,航行水流条件恶化;且位于四褐山下游的黄泥滩边滩将受冲,四褐山至陈家洲头过渡段水深将进一步减小,西华水道主流如向右摆动,对陈家洲岸坡的稳定是有利的,但主流右摆后,东梁山的挑流作用将加强,下游江心洲水道牛屯河边滩将受冲,而牛屯河边滩的稳定是整个江心洲水道航道条件稳定的基础[8-10],因此,曹姑洲心滩及窜沟的发展对整个河段航道条件的稳定还是不利的。

(4)曹姑洲心滩及曹姑洲大幅度冲刷,窜沟发展持续,则裕溪口水道可能进入萎缩周期。裕溪口水道的发展变化具有一定的周期性,从1858年有河道资料记录以来,裕溪口水道弯曲河床的演变经历了两次发展—衰减的过程,目前汊道处在发展阶段,目前河道分流比也处在相对高位。如曹姑洲心滩及曹姑洲冲刷,窜沟发展继续,则水流过进入裕溪口水道后,经窜沟回西华水道阻力将远小于经裕溪口水道下段自陈家洲尾汇合西华水道,裕溪口水道将可能进入衰退周期,分流量逐步减小,航道条件也将随之变差,这对于目前同为公用航道的裕溪口水道来说是不利的。

4 结论

分析认为:

(1)芜裕河段芜湖大桥以下河段仍将保持分汊河型,但河势总体稳定。

(2)三峡蓄水运用后,曹姑洲心滩头冲尾淤、左冲右淤,曹姑洲头部及右缘冲刷,规模缩小,洲间窜沟冲刷发展,分流比增大,这些变化将导致西华水道和裕溪口水道航道条件向不利方向发展,同时,较高滩地冲蚀后的还滩能力将大幅减弱。

(3)为了维持芜裕河段较好的两汊通航的航道条件,需对曹姑洲心滩头部及左侧、曹姑洲头部及窜沟实施守护和控制工程,抑制不利变化,避免航道条件恶化。