温度和规格对虾夷扇贝干露耐受性的影响

2018-07-24刘忠颖刘卫东周遵春杨慧花林杉杉于佐安鲍相渤李石磊付成东

刘忠颖,刘卫东,李 军,周遵春,王 超,杨慧花,林杉杉,于佐安,鲍相渤,李石磊,付成东

( 1.辽宁省海洋水产科学研究院,辽宁省海洋水产分子生物学重点实验室,辽宁 大连 116023; 2.天津市水产技术推广站,天津300221 )

虾夷扇贝(Patinopectenyessoensis)属瓣鳃纲、异柱目、扇贝科,原产于俄罗斯远东地区沿岸、萨哈林岛和库页岛以及朝鲜半岛及日本北部[1]。1982年,辽宁省海洋水产研究所从日本青森县将该种引入我国并进行繁殖和养殖实践,经过三十多年的努力,使该种成为我国北方海水养殖的支柱性品种。虾夷扇贝国内养殖区域主要集中在辽宁省长海县,其苗种主要来源于大陆沿岸的人工育苗场。2015年,虾夷扇贝产量占长海县养殖产量的72%,浮筏养殖面积约0.97×104hm2。目前大多数的苗种销售是在壳高达到3~4 mm时进行,少数养殖户则倾向购买育苗池内的稚贝(壳高500~1000 μm)。上述两种规格苗种在从育成地到养殖海域间的运输通常采用泡沫箱密闭干运方式。随着“北贝南养”以及苗种国际交易的兴起,苗种运输有距离更远、规格更大的趋势。由此可见,干露对不同规格苗种成活影响的系统研究,对苗种运输具有重要意义。

虾夷扇贝从引种到大规模繁殖和养成,我国科研人员投入了巨大的精力,进行了全方位的科学试验和探究,其内容不仅包括虾夷扇贝的引种[2]、人工繁殖和养殖工艺[3-5],还涉及到了虾夷扇贝组织细胞结构[6-7]、摄食生理[8]、食品加工及生物安全[9-11]、海区采苗[12-13]、能量收支及养殖容量[14-15]、病害调查[16]、遗传育种[18]、基因克隆和全基因组测序等诸多方面[18-19],然而,有关虾夷扇贝苗种对干露耐受力的系统研究迄今尚未见报道。笔者模拟虾夷扇贝苗种运输模式,对不同规格虾夷扇贝苗种干露成活率进行了详细统计及分析,以期为虾夷扇贝养殖业者苗种干运策略制定提供准确详实的数据支持与参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验用3种规格苗种均来自2017年辽宁省海洋水产科学研究院引育种中心培育的虾夷扇贝苗种。稚贝平均壳高(831.7±214.3) μm;正常苗种平均壳高为(3.2±0.62 )mm,大规格苗种平均壳高(26.7±5.7) mm。

1.2 试验方法

1.2.1 不同规格苗种的封闭干露试验

稚贝及3.2 mm苗种用指定体积的容器进行定量分装,每份约100枚,26.7 mm苗种则采用手工计数分装,每份100枚。稚贝分装于定性滤纸上,滤纸对折后放入试验箱,常规和大规格苗种则分装于20目聚乙烯网袋中,同样放置于试验箱中。

试验箱为苗种运输使用的60 L泡沫箱,箱底平铺4层用海水浸湿的毛巾,以保持箱内湿度。试验设置3个温度梯度,起始温度20 ℃组为常温组,其他两降温组用生物冰袋控制温度,冰袋置于毛巾内不与苗种直接接触,起始温度分别为10 ℃(8个生物冰袋)和15 ℃(4个生物冰袋),3种温度的试验箱均放置于室温为20 ℃的房间中,每个温度梯度均设3组平行。

将试验苗种放入试验箱内,盖严后开始计时,箱内放置水银温度计,取样时观测箱内温度。所有温度处理组均为每5 h取样1次,共取样7次。取样后将试验苗种置于18 ℃水中恢复,5 h后计数各组的死亡、存活个体数量,计算比较各规格苗种的成活率。判断个体死亡的标准是两壳张开不能自主闭合、外套膜明显收缩。稚贝的检测在电子解剖镜下进行,幼贝的死亡情况则通过人工手动检测。

1.3 数据分析

不同处理组或不同规格苗种间的成活率比较用单因子方差分析进行,将数据输入SPSS 18.0,选取ANOVA分析中两两比较选项下的LSD方法,差异显著阈值设为P<0.05时差异显著。

2 结 果

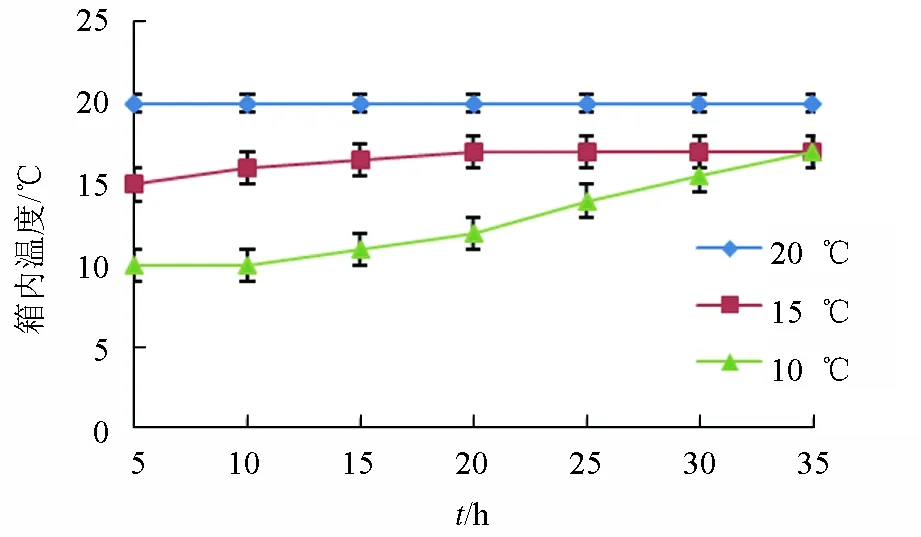

2.1 3种温度处理组箱内温度变化

3种温度处理组箱内温度变化见图1。20 ℃组箱内温度基本恒定在20 ℃。15 ℃处理组箱内温度在10 h即升至16 ℃,此后缓慢上升,20 h至试验结束时,箱内温度一直维持在约17 ℃。10 ℃处理组箱内温度在15 h开始缓慢上升,试验结束时同样升至17 ℃(图1)。

图1 3种温度处理的箱内温度

2.2 3种规格苗种在不同温度下的干露成活率

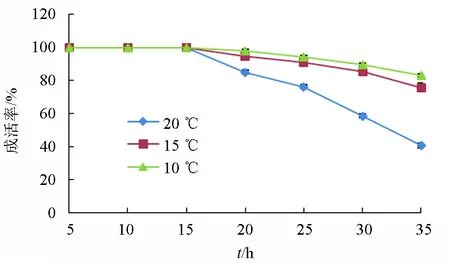

稚贝的所有温度处理组在15 h前成活率均为100%,20 h起各温度处理组表现出不同程度的死亡,同一时间段内,温度越高成活率越低,不同温度组的成活率差异显著(P<0.05),随着干露时间的延长,稚贝成活率逐渐降低,降低幅度随着温度的降低而减小(图2)。试验结束时,3种温度干露稚贝成活率由高温到低温分别为(40.7±1.8)%、(76.0±2.7)%和(83.3±2.2)%。

图2 稚贝不同温度下干露成活率

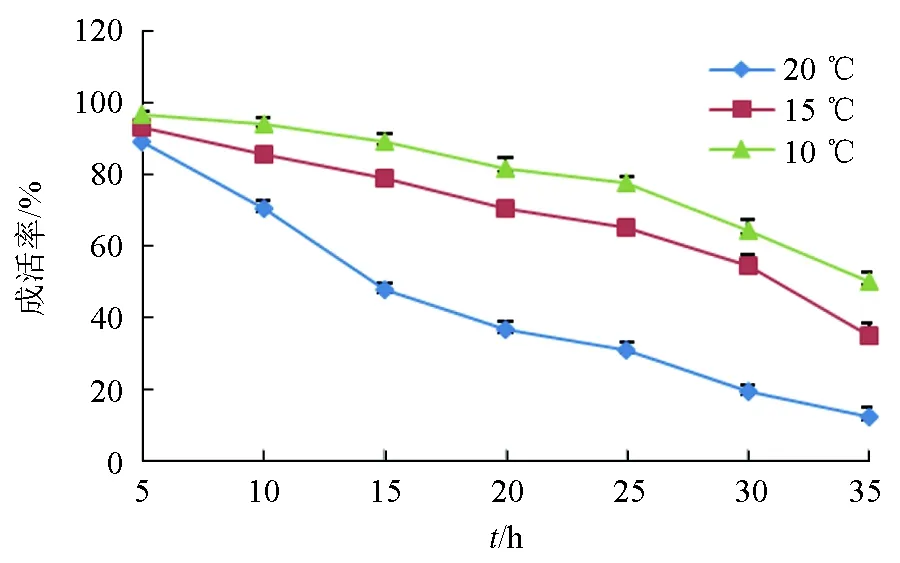

壳高3.2 mm苗种在干露5 h就呈现一定的死亡,成活率随着温度的升高而降低,由高温到低温3种处理的成活率分别为89.3%、93.3%和96.7%。此后的成活率逐渐降低。20 ℃干露组在10~20 h,成活率剧烈下降(图3)。35 h时,由高温到低温3种处理组的成活率分别为(12.0±2.7)%、(34.7±3.6)%和(50.0±2.7)%。

图3 壳高3.2 mm苗种不同温度下干露成活率

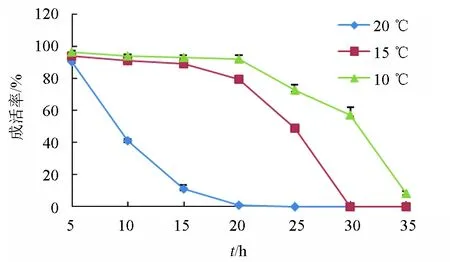

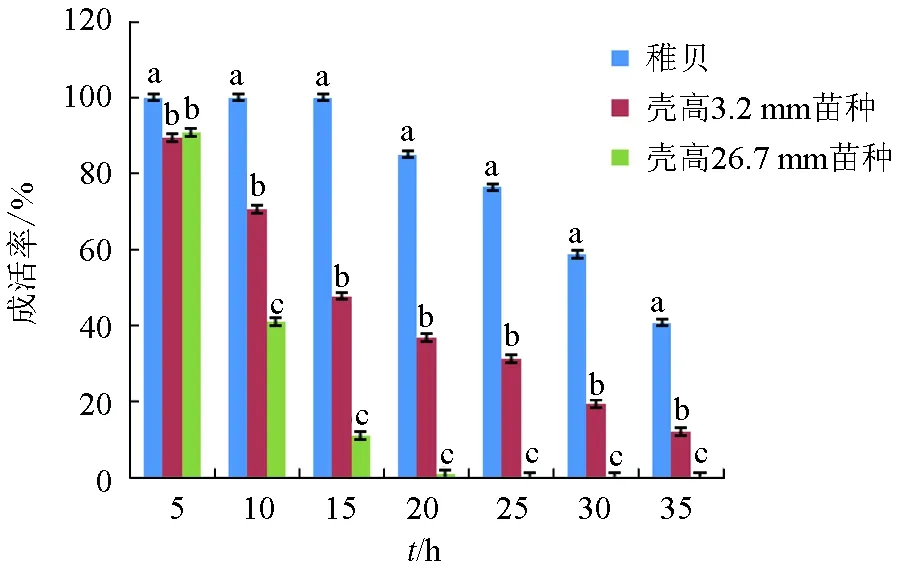

与前两种规格苗种相比,壳高26.7 mm苗种的干露成活率变化趋势则更多地显示出温度对成活率的影响。20 ℃干露组在干露5~15 h成活率急剧下降至(11.0±2.7)%,而两种低温干露组同一时段成活率下降缓慢,成活率最低为(89.3±2.2)%(15 ℃,15 h组),2个低温组至干露15 h时成活率差异不显著(P>0.05),干露20 h起两者成活率差异显著且下降剧烈,30 h时15 ℃干露组全部死亡,10 ℃干露组成活率为(57.3±4.9)%,试验结束时10 ℃干露组成活率仅为(8.3±1.1)%(图4)。

图4 壳高26.7 mm苗种不同温度下干露成活率

2.3 不同规格苗种耐干露能力比较

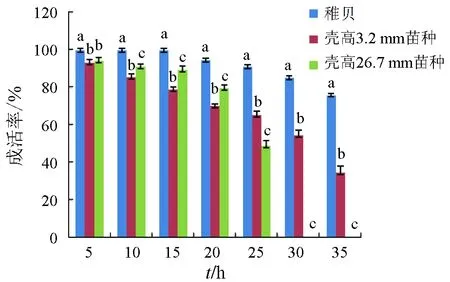

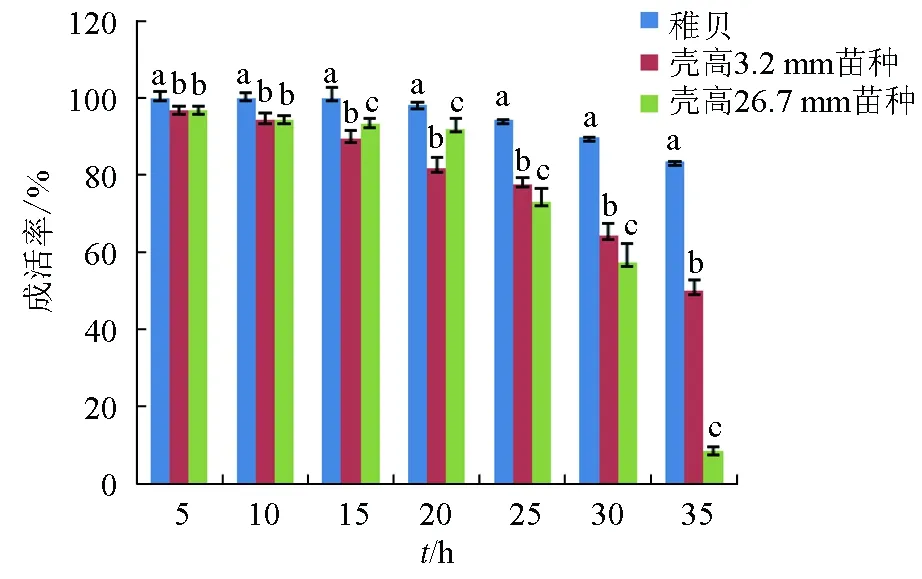

3种干露温度下,稚贝均显示出最强的耐干露能力,而壳高3.2 mm苗种和26.7 mm苗种的干露成活率与干露温度和时间相关。20 ℃干露条件下,除干露5 h时两种苗种成活率差异不显著外,其余各时段壳高3.2 mm苗种成活率显著高于后者(图5)。而15 ℃和10 ℃干露条件下,干露20 h以内壳高3.2 mm苗种的成活率与26.7 mm苗种差异不显著甚至前者略低于后者,25 h起,前者则显示出更强的耐干能力,成活率显著高于26.7 mm苗种(图6、图7)。

图5 不同规格苗种20 ℃干露成活率

图6 不同规格苗种15 ℃干露成活率

图7 不同规格苗种10 ℃干露成活率

3 讨 论

3.1 干露温度对苗种成活率的影响

本研究试验设计多方面模拟实际生产,除采用扇贝苗种运输中常用的泡沫箱为试验箱以外,干露温度设置也是基于生产实际,虾夷扇贝商品苗出售时间通常在5月下旬至6月上旬,此时的气温约为20 ℃,而实际苗种运输中箱内有的采用加冰袋方式,有的则不加冰袋。本试验实测了上述几种情况箱内的温度变化,结果显示,箱内温度高低及低温维持时间与加冰袋的多少相关。冰袋越多,则箱内起始温度越低,维持低温的时间越长。20 ℃气温下,加冰袋箱内温度在5~10 h时开始上升,但35 h内不会超过17 ℃。

本次试验设置了3种干露起始温度,虽然3种温度之间仅相差5 ℃,试验开始后处理温度有不同程度的升高,但总体试验结果显示,干露温度对干露成活率影响显著,3种规格的苗种同期成活率均随着温度的升高而降低,即同期成活率10 ℃>15 ℃>20 ℃。这一结果与其他贝类的研究结果类似,于瑞海等[20]研究了不同发育期海湾扇贝(Argopec-tenirradias)耐干露性,发现8~10 ℃干露组的成活率比20~22 ℃干露组的成活率明显增高;肖友翔等[21]在研究干露对日本海神蛤(Panopeajaponica)稚贝生长和存活的影响时发现,在干露时间相同情况下, 稚贝存活率与干露温度密切相关,不同温度下的存活率依次为10 ℃>20 ℃>0 ℃。另外,刘超等[22]在对施氏獭蛤(Lutrariasieboldii)稚贝干露的耐受性研究时也得到类似结论。贝类干露条件下,鳃作为主要呼吸器官无法正常呼吸得到足够的氧气并排除代谢产生的二氧化碳,此时贝类通过氧气感受机制激发缺氧应激反应以降低代谢速率,改变代谢途径,进而维持存活[23]。低温在进一步降低代谢速率、减少需氧量的同时也减少了二氧化碳在血液中的积累,同时,低温也减少应激反应产生的活性氧,进而减少了其对机体的损伤,提高了干露成活率。

3.2 苗种规格与干露成活率的关系

在本次试验条件下,稚贝在3种干露温度下均显示出最强的耐干露能力,在20 ℃条件下,与壳高26.7 mm苗种相比,壳高3.2 mm苗种具有更好的干露耐受性,而在15 ℃和10 ℃干露条件下,20 h前,壳高3.2 mm苗种的成活率与壳高26.7 mm苗种无显著差异甚至低于后者,20 h后,前者的干露成活率显著高于后者。总体来看,同等条件下,随着苗种规格的逐渐增大,其干露成活率逐渐降低。这一结果仅与王玉清等[24]在毛蚶(Scapharcasubcrenata)苗种干露成活率研究中所得结果一致,而与对海湾扇贝[20]、长牡蛎(Crassostreagigas)[25]、日本海神蛤[21]和菲律宾蛤仔 (Ruditapesphilippinarum)[26]的研究结果相悖。贝类干露成活率不仅与其外壳厚度以及双壳闭合紧密程度相关,也与环境温度、湿度等外部条件以及自身的代谢及生理特性相关。一般认为,大个体有较强的耐干露能力,因为大个体体内含有较多水分,这些水分在干露后能维持较大量的氧气供给。但干露后扇贝个体已开启低氧应激,个体越大则应激过程产生活性氧越多,对个体的伤害越大。同时,大个体在代谢过程中耗氧量和呼吸产生的二氧化碳量比小个体高。所以,大个体含水量较多的优势在不足以抵消较大的耗氧量、二氧化碳积累量,以及较大的活性氧产生量等劣势的前提下,致使大个体在干露后呈现低于小个体的成活率。综上所述,虾夷扇贝不同规格苗种干露后的成活率所呈现的规律与其他贝类不同的原因可能是其自身代谢特性与其他物种有所差异造成的。在虾夷扇贝中,与小个体相比,大个体干露时仍具较大的耗氧量和二氧化碳积累量,这一劣势大于大个体含有较多水分的优势,使大个体干露后具有较高的死亡率,而这一优势和劣势的对比结果在其他贝类中正好相反。

本次试验结果对虾夷扇贝苗种运输的策略制定具有重要意义,在干露运苗过程中可根据运输时间的长短决定是否添加冰袋以及加多少冰袋。稚贝即使不采取降温措施,也可以进行15 h的长时间运输,如果采取降温措施可将运输时间延长至1 d。常规苗种不加冰袋苗种必须在5 h之内完成运输,即使采用加冰袋措施,运输时间也不能超过10 h。大规格苗种运输超过5 h必须添加冰袋并在15 h之内完成运输,如果运输时间约20 h,增加冰袋的使用量将起始温度降至10 ℃则会有效提高运输成活率。