医患信息传递中“我看”“我说”的作用分析

2018-07-24吕明臣

吕明臣 李 萌

【内容提要】在门诊医疗这一封闭性机构性会话环境中,医患双方无论是从权势上还是信息上都处于一种不对等的状态。从传统模式上看,在以医生主导、患者从属的医患会话中,医生使用第一人称主观性词语较多,医生有绝对权威表达自己的交际意图。但随着新型医患模式的不断建立,患者表达自我意愿的需求不断提高。“第一人称+看/说”作为一种话语标记,在医患会话中,可以激活提议建议、推测、打断等交际意图。对“第一人称+看/说”的使用情况的研究可以看出医患关系向平衡发展的趋势,这也是新兴医患关系不断向前发展的证明。

一、研究的缘起

自20世纪90年代学者对话语标记的研究开始逐渐关注后,“我说/看”“你说/看”的研究成了热点和重点问题,对其的研究多集中在话语标记的来源上,如方梅分析了从连词弱化而来的话语标记,李宗江主要讨论了从短语或小句来的话语标记。董秀芳指出“你看”等话语标记是词汇化的结果,是由最初处于句首、包含动词性成分的结构演变而来。目前学界关于对“我看”“我说”话语标记的研究虽然从结构来源、语用功能、语用条件等方面做了很多工作,但仍存在一些问题:一是语料问题,多采用文学作品中的语料,与实际自然口语有一定的区别,不能反映“我看”“我说”真实的使用状况;二是研究视角单一,没有从交际中信息传递的角度阐释问题,而这一点是更为重要的。为此,本文选择真实的医患信息交流的语料,从信息加工、传递的角度对汉语话语标记“我看”“我说”信息交流中的作用加以阐释。

根据邓斯和平森的言语链理论,言语交际的信息传递经过五个过程:

编码—发出—传递—接受—解码

五个环节中,编码和解码是心理过程,是信息交流的认知过程。我们关注的汉语“我看”“我说”即是在这个信息交流过程中起作用的。为了弄清楚现实交际中“我看”“我说”在信息交流中的作用,我们调查了医患信息交流的状况,重点考察“我看”“我说”在信息交流中对交际意图的激活作用。

二、医患信息交流中“我看”“我说”的数据分析

本文的语料来自笔者正在收集并整理的中国医患门诊会话语料库,其中包含12个门诊科室内、24位老中青、高中低职称的男女医生与135位老中青男女病人(及其家属)进行门诊交谈的完整录音材料并详细转写整理后的文字材料。

从使用者的特征上看,将“我说”“我看”的使用者按照医生、患者、家属以及他们的性别、年龄进行分类分析。因为医生的年龄与职称有着正相关关系,因此在分类中不区分医生的职称,只对年龄进行分类。从言语交际意图上看,任何一种言语行为的产生都需要一定的动机,这个动机就是言语交际行为的意图,意图由意向及意向内容两部分构成。在综合曹秀玲对“我/你V”话语标记的语用功能总结上,将语料中“我说”“我看”分别进行了统计,概括其交际意图。其中包括,“我看”的交际意图有表示提议、提出建议、进行推测;“我说”的交际意图有劝慰说服、意见推测、责备抱怨、抢话打断、开启话题。

参考以往学者对于 “我说”“我看”作为话语标记的定义及其功能意图分类,笔者对文字材料中所涉及的该结构进行分析并编码。编码主要分为四个方向:一是对门诊医患会话的编码,包括会话数量(一次完整医患对话为一个样本)、会话字符数、科室;二是对该话语形式使用者分别进行编码,包括医患角色、医患性别、医患年龄;三是对“我说/看”意图分别进行编码;四是对“我说/看”的意图实现效果(即成功与否)及该格式在诊疗进行中的阶段进行编码。

我们将“我看”“我说”话语形式的使用者分为医生与患者,为了检验该标记的使用情况或频次与医患角色有无关系,我们采用配对样本T检验的方法对收集到的数据进行检验,该结果相关系数为0.650(P

=0.06>0.05),t值为0.340(P

=0.476>0.05)。从结果中我们可以看出:(1)医生与患者在使用“我看”“我说”话语标记无明显关系,二者不存在线性关系,医生主观性话语形式的选择次数多少与患者选择该类话语形式次数的多少无明显关联,即不存在一方的使用影响另一方的使用的情况。

(2)从医患的使用均值(分别为24.13和20.56)上可以看出,医生的使用频率略高于患者,这与医患在会话中角色、地位、专业性不同有关。

因此,在对二者使用情况进行分析时,将基于角色不同而分别进行分析。

下表中表一是基于医患角色、性别、年龄对“我看”“我说”使用意图进行的分类和汇总,表二是基于医患角色对“我看”“我说”使用效果和使用位置的分类和汇总。

表一

表二

三、医生使用“我说”“我看”激活的信息

从信息交流角度看,信息包括交际意图和交际意义。其中交际意图是最重要的信息。为了检验医生在使用该标记时所要实现的交际意图在数量上、分布上是否存在差异,我们对收集到的医生使用情况按照交际意图进行了分类编码,对其进行卡方检验。得到的渐进显著性P

值为0.00,小于显著性水平0.05,因此医生在使用“我看”“我说”所要实现的交际目的分布是不均匀的(残值最小为-23.6,最大为26.4)。那么,下面就医生角色下,医生使用话语形式“我看”“我说”所实现的交际目的进行分析。(一)“我看”激活的交际意图

我们将收集到的医生使用“我看”的现象进行整理后发现,使用话语形式“我看”可以实施的交际意图有“提议”“建议”“推测”三个类别。

为了检验医生的性别对“我看”话语形式的实施的交际意图是否存在影响,我们采用了基于医生性别的独立样本T

检验,在“提议”“建议”“推测”三个类别得到的显著值分别是0.652(>0.05)、0.72(>0.05)、0.002(<0.05)。该结果表明,在实施“提议”“建议”交际意图时,男医生和女医生不存在显著差异,医生的性别对使用话语形式“我看”的影响不显著。而在使用“我看”实施推测的交际意图时,男医生和女医生之间存在差异,下面结合实例对此结果加以分析。例1:

(1)医生:现在也难受吗?

(2)患者:难受,现在也难受。

(3)医生:我看你查个心电。

(4)患者:做心电图?

(5)医生:你这不一定是心脏的事。

(6)患者:啊。

在例1(3)和例2(3)中医生实施了请求类的交际意图,分别为建议和提议交际意图,请求患者实施某种行为。在实际医疗行为中,当患者陈述病情后,会话的主导转移至医生一方,医生负责根据专业的医学知识向患者提供检查方案和治疗方案。任何一种方案都是由医生发出,是医生的主观行为,无关乎医生的性别。从语料当中可以看出,医生使用“我看”多分布在医疗行为整体的后半部分,其中检查阶段60例,诊断阶段33例,治疗阶段21例,而医生对患者提出建议或意见多是出现在检查阶段和治疗阶段,是医生根据自己的医学知识和医疗经验,提出自己的想法。笔者通过观察语料,“建议”和“提议”在本文的区别是必要与非必要的。如例1中,患者心脏部位出现病症,医生的需求是请求患者实施[做心电]的行为, 因此,医生(3)向患者提出建议,这一检查是必要的,医生只有通过心电图的检查结果才能对患者的病症做出诊断,患者一般不会拒绝医生的这类建议。

而与之不同的是,在例2中,医生根据以往的检查结果和现场听诊,已经基本确定患者的病症并无大碍,但是为了做出更加准确的判断,医生(3)提议患者再做其他检查。当患者对医生做的诊断存在异议时,医生会提出这类型的提议,请求患者再做检查以补充信息,而这类检查只是起到辅助确诊的效果,因此,患者是可以拒绝的,也就是说医生没有成功实现该交际意图,拒绝的例子有21例。因为任何一项检查都涉及到金钱问题,而这一问题是实际且敏感的,因此,医生在提议时采用的话语形式多是可选择的,语气较为婉转、客气。

例2:

(1)医生:头疼?

(2)患者:嗯。

(3)医生:(30s)大喘气,(5s)再喘。你现在心率还行,没有那么快,片子也没事。我看你最好是查个心脏彩超,好不好?做个心脏彩超,做不做?

(4)患者:多少钱呢?

(5)医生:120。

医生选择话语形式“我看”还可以实施表达推测的交际意图,推测的内容是医生实施告知交际意图的意图内容。从出现的分布来看,医生多在诊断的阶段使用话语形式“我看”,用该主观性词语表达自己的诊断。例3为男性医生,例4为女性医生,在所收集到的语料中,女性医生使用“我看”实施推测性告知内容的交际意图仅有2例。例3中医生推测患者的患病原因,例4中医生推测患者的诊断结果。医生实施推测的交际意图,实际上是对结果不确定的一种委婉的表达方式。实际上,随着对门诊医疗重视程度的不断提高,医生专业水平的不断提升,改传统的“单纯经验性诊断”为“经验+分子生物学技术诊断”,门诊确诊率正在不断上升。这似乎与医生使用主观性话语形式表示推测内容存在矛盾,其实不然,在考虑到医患关系的对立与矛盾后,可以发现,医生使用推测性主观词语是为了降低自身话语的客观性,医生是想让患者知道,医生告知的内容都是仅仅代表个人意见,而不代表他人,也并非权威。这在一定程度上提高了严谨性,是医生在遇到医患冲突后保护自我的一种手段。但另一方面,医生的推测性话语形式带来的不确定性会增加患者的疑惑,给患者的心理带来一丝不安全感。

例3:

(1)患者:就那天早上,睡一宿觉起来。

(2)医生: 没注意,不说一下子,这是渐进的,除非外伤,“哐”一下子给眼睛撞了,那就白了,那一下子就白内障。这个,你这个是没注意,慢慢儿地、渐进地形成的一个病变过程。那往往呢,你看,像紫外线高发的那个地区,得的多,像什么西藏啊、青海啊、内蒙古啊,那边人得的多,发病率高。你看要不为啥我问你干什么工种呢,所以说我看看是不是这些方面因素。再有就是用药,有的是长时间用激素出现代谢性的白内障。

(3)患者:我这都好多年没接触了。

(4)医生:啊,那就是可能因素,啊。

例4:

(1)医生:你做个检查吧,我看你是肠梗阻。

(2)患者:我怕那个——胰腺炎。

(3)医生:不是胰腺炎,跟胰腺没关系。

(二)“我说”激活的交际意图

吕叔湘在《现代汉语八百词》中对“看”表“认为”义时主语限于第一人称(陈述句)和第二人称(问句)进行了分析,方梅(2005)中从虚化的角度讨论了义谓宾动词发展为语用标记的过程,曾立英(2004、2005)讨论了“我看”和“你看”的主观化问题。从语法结构上看,“我说”是被传统的结构主义语言学称之为“插入语”的语言成分,在句中并没有实质的内容,游离于语义内容之外,后来逐渐成为一个较为凝固的独立的句子结构,具有一定篇章功能。

在我们收集到的语料中,整理后得到医生使用非实义结构的“我说”共69例,分别为劝慰说服(22例)、抢话打断(30例)、开启话题(17例)。而基于医生性别对三类交际意图进行的独立样本T

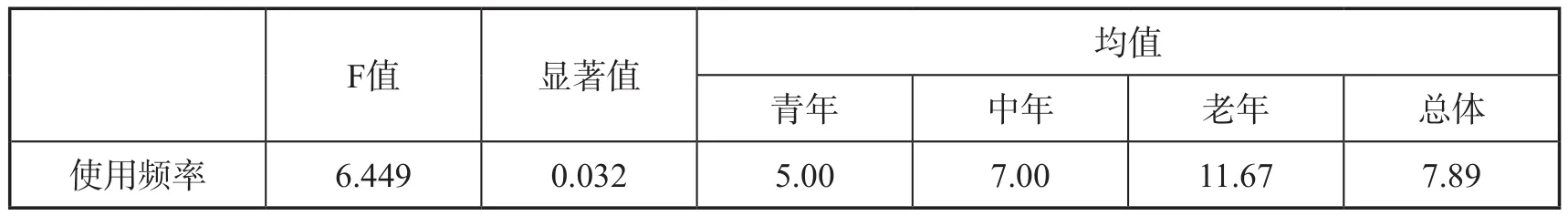

检验得到的显著值分别为0.55(>0.05)、0.52(>0.05)、0.57(>0.05)。该结果表明,在选择话语形式“我说”以实施交际意图时,男医生和女医生不存在显著差异,医生的性别对使用话语形式“我说”的影响不显著。对医生使用该话语形式的分析除了性别之外,还可以基于医生年龄来分析,我们将医生分为青年(30~40岁)、中年(40~50岁)、老年(50+)。表3是基于医生年龄所做的单因素方差分析结果,该结果的显著值是0.032(<0.05)。这表明,医生使用的频率与年龄有关,随着年龄的增大,医生使用该语言形式激活交际意图的次数也随之升高。

表三

例5:

(1)医生:你那个,你……你从你那个生活方式,包括你这个愿意生气这方面哈。

(2)患者:嗯。

(3)医生: 你彻底改变一下,然后呢,再一个就是晚上要好好休息,别接触烟和酒,包括咖啡。

(4)患者:嗯嗯。

(5)医生: 你过三个月吧,过三个月你再复查一下这个。我说你一定要……一定要彻底改掉那些习惯。

(6)患者: 嗯嗯。

例6:

(1)医生:你都能跑了,就是不行。

(2)患者:哈哈哈哈哈。上下楼啥的。

(3)医生:我说,你现在都可以跑。在没折的前提下你都可以跑。

(4)患者:嗯呢。

例7:

(1)患者:我这透视透的。

(2)医生:透视我已经看出来了,我刚才已经跟你讲了,不知道你听没听明白。

(3)患者:额……(5s)

(4)医生: 我说你这个疼痛是由于啥呢,是由于你体位的变化才表现的一种疼痛,它不是随着你,如果是内脏的疼痛它不会随着你体位的变化而疼痛,你怎么变化,它该疼都疼,听明白了吧?

在每一类交际意图中,我们均选取一例作为分析对象,例5-7医生在使用话语形式“我看”之后分别实施了劝慰说服、抢话打断、开启话题的交际意图,选取例句来自中年、老年组医生。例5中,医生(1)和(3)已经用大量篇幅告知了患者相关的治疗方案,即改变日常生活中的方式和习惯,并做了预后信息告知。医患会话到这里已经相对完整,可以结束,但是在(5)中,医生要再一次叮嘱患者应该注意的事项,于是用“我说”对患者进行说服“一定要彻底改变掉那些习惯”。例6中,从转写的符号和格式上就可以看出,医生(3)的打断较为明显。原因是患者的运动行为对病情造成了伤害,而患者不以为然,这引起了医生的紧张情绪,医生急于打断患者的话语,以纠正他的错误行为,以免造成更为严重的后果。因为涉及病情的治疗与康复,医生果断打断患者的错误,告知正确的信息。例7中,医生在前文中已经告知了患者其病情的诊断情况,但是患者没有给医生反馈,医生在请求患者告知是否听懂了自己告知的意图内容,但是患者的回答是迟疑的,并伴有停顿,因此医生为了打破停顿,开启了新的话题,换一种话语形式实现其告知诊断内容的交际意图。

以上,我们基于医生的性别和年龄分析出医生在选择使用“我看”引导实现交际意图时,与医生的性别没有显著关系,而与年龄有关,随着年龄的增加,使用频率相应提高。究其原因,是因为医生的经验、知识水平随着年龄而不断增加,对自我诊断的信心不断提高,无论是掌控医患会话的话语权还是患者配合度上,越年长的医生越容易在话语中加入表达自我主观意识的词语。这样带来的结果是,好的一方面是医生的自信同样会提高患者的信任度和配合度,使得医疗行为得以顺利展开,但不好的一方面是医生对话语权的过度掌握,使得医生有时不能耐心地倾听患者的需求,在一定程度上削弱了患者的地位。

四、患者使用“我说”“我看”激活的信息

同对医生角色使用“我说”“我看”的分析方法一样,为了检验患者在使用该标记时所要实现的交际目的在数量上、分布上是否存在差异,我们对收集到的患者使用情况按照交际目的进行了分类编码,对其进行卡方检验。得到的渐进显著性p

值为0.00,小于显著性水平0.05,因此患者在使用“我看”“我说”所要实现的交际目的分布是不均匀的(残值最小为-26.8,最大为19.2)。其中,第一人称使用情况较少,“我看”仅有2例,“我说”51例,因此,不对患者使用“我看”“我说”的情况进行单独分析。例8:

(1)医生: 听没听见?如果不注意,它这个慢。再一个用药也注意了,啊,滴完眼药水你躺几分钟,让它彻底吸收。

(2)患者:我在家用红霉素,我看都不好使。

(3)医生: 你那红霉素别用了,有的还会过敏,用我这几个药。得好几种药,别给人传染了,不行点点滴吧。

例9:

(1)医生:你现在,第一拍个片子,第二是做个彩超,看里头是血还是什么东西。

(2)患者:我说给它抽出来不行吗?

(3)医生:不能。

(4)患者: 啊?那这个包儿就这么地,它这骨头也没坏。(8s)我说给它黏液抽出来。

从分布上看,在激活推测意图时,“我看”的2例都来自治疗阶段,而“我说”的范围较大一点,在陈述、检查的阶段都可以看见,如例8(2)是患者对自己的用药效果的推测,患者根据常识对自己的病症用了一些药物,但是不见好转,因此来到医院就诊。患者不知道自己的用药是否正确,也不知道是否有效果,因此推测(用红霉素不好使)。例9(2)是对自己提出的治疗方案的推测。医生根据外部特征诊断患者腿部骨缝之间有积液,但是应做进一步的化验以确诊。在患者的理解中,积液是类似于水状物,由于它的存在使得腿部疼痛,那么只需要将“水”抽出即可,因此对治疗方案推测为“将黏液抽出来”。患者缺乏专业的医学知识,仅仅凭借日常经验做出自己对治疗方法的推测。可以说,当患者实施请求告知[推测内容]的交际意图时,这样的交际意图内容是没有科学根据的,多数不会被医生所采纳。

患者使用话语形式“我说”还有另外一个功能,即恍悟,是指患者对某些现象或信息不清楚、不明白,经过医生的解释或者说明,患者的疑问得到了解答,是一种恍然大悟的语气,是患者对医生告知内容的一种肯定性回应。在形式上,可以表现为“我说……(呢)”。患者是复诊,在经过治疗后仍然感觉不舒服,复诊后医生将诊断内容告知给患者[有所好转,但没完全康复],话语形式是口语化词语“没好利索”。因为已经经过治疗了,病情与患者预期不一致,所以患者使用重复性话语形式,请求医生确认。在医生再次确认[没好利索]并补充告知[还有水]后,患者的疑问得到了解答,明白了自己仍然感到不舒服的原因,这类交际意图下的“我说”可以理解为“我明白”,如例10。

例10:

(1)医生:(22s)比那时候是强,还是没好利索。

(2)患者:没好利索啊?

(3)医生:没好利索,还有水。

(4)患者:我说怎么还难受呢。

(5)医生:(19s)梗死面积挺大啊。

从以上分析我们可以看出,患者在使用“我看/说”激活自己的交际意图时,绝大多数是激活表达推测的交际意图。这是因为,当患者参与到就诊环节后,患者的主体意识在自我头脑中已经形成,他们有被倾听、被尊重的需要。在现代社会中,患者接收到了来自各种渠道的初级医学知识,对自己病情有一定的理解和想法,但是这样的想法没有得到专业人士的证实,仅仅是患者的自我推测,是不被肯定的。但是,患者希望自己推测的内容能够得到医生的检验,从而产生了告知[推测内容]的交际意图。因此,患者选择受到第一人称主观限制的话语形式“我看/说”激活该交际意图。

五、结语

在以上的分析中,借助于统计学的分析方法,粗略地分析了医生和患者在门诊信息交流过程中使用“我看”“我说”的语言形式激活的交际意图。事实上,在实施某些交际意图时,交际意图的内容除了客观的命题内容之外,还要表达交际主体的观点、感情和态度。在交际过程中,说话人要表达自己对事件的主观看法时,不仅需要借助表达实际意义和客观描述的词语,还需要用到表达说话人或者听话人主观性的词语“第一人称+看/说”。“第一人称+看/说”是一种主观化的产物,是由第一人称加上实意动词“说”“看”不断去范畴化,得到的结果具有一种主观性。Lyons(1977:739)指出:“主观性的标记是这样一种设置,说话人在说一段话的同时,也表明了他对所说的话的评论和态度。在语言结构层面上,语言中普遍都有一些词类和语法结构中编入了(encoded)‘自我’这一标志着语言主观性特征的语义成分。”

在医患会话特定的机构话语形式中,基于医患不同的角色,我们发现,在使用这些话语形式时,医患不同的角色与使用频率无相关性,因此,我们分别从医生和患者两个方面分别对使用“我看”“我说”进行了分析。“我看”可以激活的交际意图有“提议”“建议”“推测”三个类别;“我说”可以激活的交际意图有劝慰说服、抢话打断、开启话题。

从实施的效果来看,医生使用该结构来表达自己交际意图的成功率较高,而患者的成功率相对较低,在笔者对患者使用“第二人称+看/说”的分析中发现,患者及家属使用第二人称的频率和成功率都远高于第一人称。这一现象受到医患信息不对称因素的影响,而医学的专业性、权威性和医患会话的机构性导致这一现象无法避免。但是,这些主观性词语的大量使用,是医生和患者主体意识不断提升的结果,医患双方的地位不再是单纯的“主—客”二分,而是不断向“主体之间”模式转变,这正是现代医学所倡导的“生物—心理—社会”新型医学模式。医生和患者充分表达自己的主观意识,是二者积极参与医疗活动的表现,同时也是彼此尊重、相互理解的体现。

语言是医患信息交流的主要手段,对医生而言,医患沟通是医务人员履行职务的一项常规工作,对患者而言,医患沟通是达到看病治疗的基本手段。对医患会话的研究能够更好地改善医患关系,塑造医学人文精神,提高服务技能,达到最佳治疗结果。但是,在笔者采集的实际门诊医疗活动中,由于时间的限制,医生男女比例及年龄段比例不能达到完全平衡,相对来说,女医生的样本偏少,这可能导致所分析的结果存在一定的误差。需要在今后的研究中,不断丰富语料库内容,扩大样本量,为研究医患之间不同性别、不同年龄对实际语言形式的采用有何影响提供更加丰富的语料来源,不断更正分析结果。