我国生猪产业标准化的现状和发展对策建议

2018-07-23王金利郑业鲁

吴 涛,王金利,郑业鲁

(广东广垦畜牧工程研究院,广东 广州 510507)

标准化是一门组织性、目的性强的独立学科。标准化活动萌芽于工业实践,标准化的发展离不开工业标准化的历史背景。18世纪60年代兴起的西方第1次工业革命,促进了生产分工专业化和产品生产标准化的出现,从而形成了近代工业标准化的雏形。工业的发展积极推动了畜牧业的发展,从工业领域发展起来的标准化理论在畜牧业中也被广泛借鉴、运用,有效地促进了畜牧行业的标准化、专门化和产业化发展,但是,畜牧业自身特点决定了畜牧标准化行业区别于工业标准化的特点:畜牧生产受到自然因素、社会因素、技术因素以及政治、经济因素等各方面的影响,所以具有一定的复杂性;畜牧业标准化的服务对象是畜禽动物,拥有各自特定的生长发育规律,较之于工业产品受到的影响因素更多,因此,畜牧业标准化的生命性是其显著特征;由于动物个体在长期进化过程中适应了特殊的气候环境,在不同的环境条件下具有不同的生产性能,因此,畜牧业标准化具有明显的区域性;同时,由于制定畜牧业相关标准一般需要收集至少三年以上的生产统计数据,导致制、修订畜牧业标准所需周期较长[1-2]。生猪产业是我国畜牧业的第一大产业,生猪产业的标准化是畜牧标准化的重要内容,生猪产业标准化要求政府部门以及企业自身制定出产业各环节相关的标准并且在生产、经营等过程中运用标准化的原理、方法和技术。

生猪产业标准化体系的建立以及在各相关环节的有效运用,是现代生猪产业的重要标志。生猪产业标准化体系运用“简化、统一、协调、选优”原理,有效地保证了最佳效益的获得。标准化、规范化的生产,有力地促进了生猪产业的健康发展。生猪产业标准化体系的运用不仅能快速促进科研成果转化为生产力,提高生猪产品产量、质量,提高劳动生产率,而且能够有效地防控重大疫病,保障动物福利,有效推动生猪产业的产业化、规模化、现代化发展,从而有效保障食品安全,维护消费者的切身利益[3-4]。

发达国家畜牧产业标准化工作的发展主要经历了两个重要阶段,第一阶段是20世纪初,在德国率先建立国家标准检定委员会并推行产业合理化运动,取得显著成效后,各工业发达国家纷纷建立标准化机构,美国建立了国家标准局,英、法、日等工业国纷纷建立国家标准局或标准化组织,在此基础上畜牧产业的标准化事业开始萌芽。第二阶段是国际标准化组织(ISO)等的建立,大量有利于产品生产和流通的国际标准被制定,标准化运动走向国际互助合作的新阶段[5]。以此为背景,为了协调各国之间农业产品的流通,各种国际农业标准化组织应运而生,其国际食品法典委员会(CAC)、国际制冷学会(IIR)、国际乳品联合会(IDF)、世界卫生组织(WHO)等在畜牧业标准化发展中发挥关键作用。国际标准化组织于1947年成立,是世界上最大的非政府性标准化机构,涵盖除电工电子以外的所有领域;国际食品法典委员会成立于1962年,主要职责是通过应用危害分析和关键控制点体系(HACCP)制定各国的政府食品标准,我国于1984年成为CAC的成员国;国际制冷学会于1908年成立于法国,主要以传播和推动制冷领域的先进技术为目标,下设食品科技学部以及冷藏盒运输学部;国际乳品联合会成立于1903年,是一个独立的、非营利性的乳品行业国际标准化组织,为世界各国提供专业、权威的乳业发展意见;世界卫生组织成立于1948年,是国际上最大的政府间卫生组织,主要负责制定全球卫生规范和标准,以及给世界各国提供卫生监测和评估。欧美国家生猪产业比较发达,在生产管理技术运用、信息服务体系建设方面远远领先于发展中国家,生猪产业进入了健康发展阶段。同时发达国家主要是通过设置产品质量标准管理机构来实施对生猪产品质量的监督、建立产品质量标准体系确保生猪产品的质量和安全,同时建立严格的产品质量认证检测体系对生猪产品进行认证、分级,最终以产品的质量安全管理为切入点来实现生猪产业链标准的制定、推广和监测,从而建立起完善的生猪产业标准化体系[6]。

1 我国生猪产业标准化体系的形成

国外发达国家和地区的标准化管理工作由民间学术团体主导,而我国的畜牧标准化管理体系由政府主导,各项畜牧业标准的批准发布和实施是政府的重要职能。我国的畜牧业标准化体系管理机构由国家标准化管理委员会、农业部、地方畜牧兽医标准化管理机构以及畜牧兽医标准化技术组织等层层机构共同组成。特殊的制度体系导致我国的生猪产业标准化存在着显著的发展特点,在新中国成立前,由于国民政府农业经济衰败,畜牧标准化工作基本处于停滞状态,新中国成立后,随着农业经济的发展,畜牧业标准化工作逐步发展,我国畜牧标准化的发展主要分为四个阶段,而且各阶段的发展模式都存在一些特点[7-9]:

第一阶段:畜牧标准化的起步阶段

新中国成立初期,国家在畜牧产品上施行统购统销的政策,为提高生产水平,制定了《种马统一鉴定方法》等相关畜牧业标准。1962年国务院发布《工农业产品和工程建设技术管理办法》,农业标准化建设工作得到了中央和地方的重视。国家不断制定各方面农业标准,并公布了各行业部门的标准代号,农业部为NY,农垦为NK,水产部为SC,林业部为LY。

第二阶段:畜牧标准化的停滞阶段

1966年至1976年的 “文化大革命”运动,严重损害了我国畜牧业经济的发展,处于起步阶段的畜牧业标准化工作进入停滞期,甚至出现倒退,各地使用不科学的“土标准”,甚至出现了不符合科学规范的以个人经验为指导的“眼标”、“手标”等,标准化工作遭受重创。

第三阶段:畜牧标准化的恢复阶段

十一届三中全会以后,我国的畜牧业发展进入新的历史时期,随着各标准化机构的恢复重建,大量的国家、地方畜牧业标准相继被制定,包括太湖猪、秦川牛等一大批地方优良品种的品种标准被推出。各地的优秀种质资源得到了保护,并且其生产性能得到了进一步提高。

第四阶段:畜牧标准化的快速发展阶段

随着我国农业发展进入新阶段,对畜牧业的各项生产、管理和产品标准需求不断增加,国家制定了一系列的相关标准,并加强了宣传和监督工作,有效地提升了我国畜牧业的生产水平和市场秩序。特别是2004年全国标准化工作会议的召开,指引了标准化工作的方向,通过夯实基础、深化改革,同时加强地方标准化工作的推进,为标准化工作的健康发展提供了有利的环境。

表1 我国生猪产业相关标准分布

2 现阶段我国生猪产业标准化体系构成

目前,在我国现行的生猪产业体系标准共计323项,包括国家标准、行业标准以及地方标准,其中行业标准又包括农业行业标准(NY)、商检标准(SN)、轻工业标准(QB)和机械标准(JB),见表1。

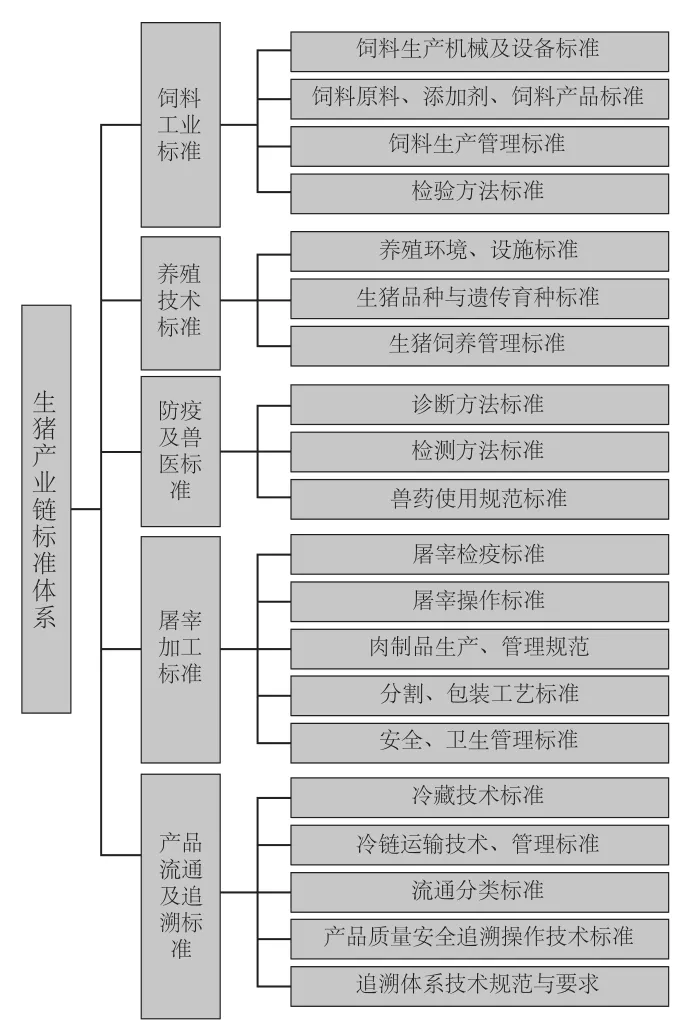

生猪产业标准体系的整体框架如图1所示,它反映了生猪产业链的标准全貌以及各项标准间的层次关系。生猪产业标准体系是针对产业标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准,它包括基础标准、产品标准、检验方法标准,以及安全、卫生与环保标准。生猪产业标准体系是生产管理、有效控制和消灭疫病、安全监督和技术推广的重要保障。标准的有效实施不仅能加快生猪产业的科学发展,完善疫病防控体系,而且能够有效促进数字化繁育体系以及免疫档案的建立,实现对特大疫病的有效防控和科学干预,推动生猪产业的可持续健康发展。目前,我国已经建立包括:饲料技术标准、生猪养殖技术标准、防疫及兽医标准以及屠宰加工标准、产品流通及溯源标准的完整产业链标准化体系。在预防动物疫病、提高生产效益、提升畜产品质量以及扩大产品出口方面都发挥了积极的作用。

图1 我国生猪产业标准化体系结构图

3 影响我国生猪产业标准化发展的因素

我国的生猪产业已由传统养殖阶段步入规模化、工业化的专业化阶段,对技术、资金以及管理的要求不断提高,现阶段影响我国生猪产业标准化体系发展的主要因素有:政策因素、市场因素以及企业文化以及规模等因素[10-11]。

3.1 政策环境

生猪产业标准化体系的发展受到各种相关政策、法规,以及各种投入品标准的影响[12]。“瘦肉精事件”等质量安全事故的发生使生猪产业遭受重创,导致政府公信力严重受损,政府为保障生猪产业的健康发展实行的各种干预政策是推动生猪产业标准化发展的重要推力。我国政府为了保障生猪产业的健康、持续发展,出台了一系列包括建立疫病防控标准体系、标准化养殖推广以及母猪养殖保险等保障措施,“十三五”规划纲要(2016-2020年)指出,我国现阶段要加快完善农业标准,全面推行农业标准化生产,建立从农田到餐桌的农产品质量安全全过程监管体系。2017年中央一号文件要求坚持质量兴农,实施农业标准化战略,突出优质、安全、绿色导向,健全农产品质量和食品安全标准体系。这些相关政策不但推动了我国生猪产业的发展也提高了我国生猪产业体系的国际竞争力[13]。

3.2 市场因素

市场需求是维持生猪产业持续、稳定发展的内在动力,随着政府以及社会力量对食品安全的宣传和普及,以及消费者对安全卫生产品认识度的提高,标准化生猪产品的市场需求不断扩大并趋于稳定,标准化生猪产业体系得到了健康、持续的发展。同时,逐渐完善的产品市场机制,有利于标准化产品实现优质优价,也提高了养殖主体实施标准化的积极性。

3.3 企业文化以及企业规模等主体因素

生猪养殖企业为了追求持续、高效的发展,需要不断进行高层次的创新,以掌握核心竞争力,在行业内获得竞争优势。但是,实施标准化的关键在于人,企业相关人员的文化素质高低最终决定着标准化活动的推广实施是否顺畅。另外,养殖规模是左右企业实施标准化活动的一个重要因素,由于小型企业实施标准化的成本太高,收益也没有大型企业显著,普遍不愿意实行标准化生产和管理[14-15]。

4 生猪产业标准化体系存在的问题和发展的对策建议

4.1 存在问题

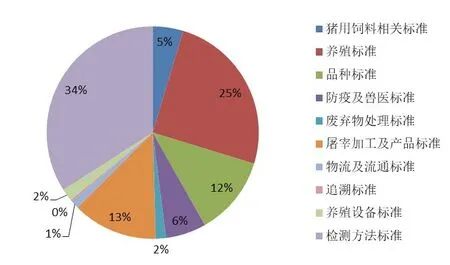

我国现阶段已经基本建立了健全的生猪产业标准化体系,相关标准基本覆盖了从“从农田到餐桌”的各个环节,有效推动了生猪产业的发展,提高了生猪产品的质量和安全,保障了消费者的利益[16-17]。但是,通过统计分析可以发现,相关标准以检验方法居多,占到整个标准体系的32%以上,而机械设备相关标准只占到2%左右,溯源以及废弃物处理方面的标准欠缺(如图2),显示出了我国生产畜牧设备的机械化程度相对较低,同时标准覆盖不全面,偏重于学术,而轻于生产。

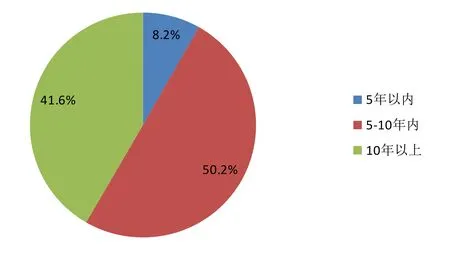

我国的生猪产业相关标准由20世纪90年代发展至今,相关标准标龄分布如图3所示,现行生猪产业体系标准中,标龄在5年以内的标准所占比例仅为8.2%,标龄在10年以上的标准所占比例为41.6%,比如LS/T 3401-1992《后备母猪、妊娠猪、哺乳母猪、种公猪配合饲料》由1992年制定至今标龄达已经到了26年,说明我国的生猪产业相关标准更新较慢,部分标龄过长标准亟待复审。

图2 我国生猪产业体系标准分布图

图3 生猪产业标准标龄分布图

4.2 对策建议

4.2.1 以全程控制为目标,完善产业链相关环节的标准化工作

加强生猪产业产前、产中、产后各个环节的监督管理,建设完善的产品质量安全检测体系,加强标准化活动的监督检查,对生产投入品和生产资料实行全程质量监控。最终建立以执法机关监测为主体,生产单位自检,中介机构委托检测相结合的高效检测机制。

4.2.2 重点制定、修订产品标准、产品流通追溯标准以及废弃物处理相关标准

我国的生猪产品繁多,除了主流的冷、热鲜肉,还有数量繁多的肉羹、肉汤、熏烤肉制品,由于缺少相关标准导致产品质量参差不齐,甚至存在安全隐患。同时,由于缺乏相关的追溯标准,出现了大型企业在产品追溯工作中各自为战的局面,不但不利于积累追溯经验,也增加了企业的负担,影响企业的积极性。目前,我国的猪场废弃物处理相关标准还停留在基本标准术语阶段,严重落后于企业需求,是现阶段的重点建设内容。

4.2.3 优化完善质量标准体系

欧盟以及美国、日本等发达国家、地区通过利用先进的科学技术和政府持续的资金投入,改善生产、加工工艺,强化了产品质量控制,建立了一套完善的产品质量标准体系,有效地解决了产品质量安全问题。因此,我国需要通过政府的宏观调控,优化产业结构、调整生产规模与生产方向;同时,扶持龙头企业以及标准化示范基地的建设,由龙头企业以及示范基地带动区域生猪产业标准化的发展,提升整个行业的产品质量;最后建立起从饲料、养殖、疫病防控及治疗、屠宰分割及加工、物流运输直到销售等,贯穿上下游各个环节的全程可控的标准化体系。