间苯三酚与盐酸利托君治疗前置胎盘临床效果分析

2018-07-20刘建萍马静

刘建萍 马静

摘要 目的:探讨间苯三酚和盐酸利托君治疗前置胎盘的效果。方法:收治前置胎盘患者100例,随机分成试验组和对照组,各50例。试验组给予间苯三酚治疗,对照组给予盐酸利托君治疗。结果:两组保胎成功率差异无统计学意义(P>0.05)。试验组孕妇不良反应率低于对照组(P<0.05)。结论:间苯三酚和盐酸利托君对前置胎盘患者都具有一定的保胎效果,间苯三酚不良反应率较低,安全性更高。

关键词 前置胎盘患者;间苯三酚;盐酸利托君

临床上通常使用盐酸利托君和间苯三酚治疗前置胎盘,通过抑制子宫的收缩率,减轻产前出血状况,从而有效抑制流产的发生率,具有很好的临床效果。但是盐酸利托君虽然能够有效抑制子宫的收缩,在使用上具有很大的局限性,长期使用盐酸利托君会使孕妇出现肺水肿、血钾异常、血糖异常等不良反应。间苯三酚属于平滑肌解痉药,相比于盐酸利托君具有较好的临床使用效果,孕妇在使用中无不良反应。为了研究盐酸利托君和间苯三酚在治疗前置胎盘患者中的疗效,本文选取2016年3月-2017年3月来我院就诊的前置胎盘患者为研究对象,具体如下。

资料与方法

2016年3月-2017年3月收治前置胎盘患者100例,年龄22~30岁。对孕妇采集病史和问卷调查,选取健康状况良好,无肝肾功能障碍、无心脏疾病及糖尿病等患者。孕妇在进行试验前知悉本次试验目的,签订自愿知情同意书,积极配合本次研究。

人选标准:符合临床上前置胎盘诊断标准的孕妇。剔除患有其他妇科疾病者;患有精神疾病、语言表达障碍、无法与其进行正常沟通者;不能独立完成测试者。

设计和分组:选取100例符合要求的前置胎盘患者为研究对象,使用数字发生器随机分成两组,试验组(n=50)进行间苯三酚治疗,平均年龄(25.1±2.32)岁;对照组(n=50)进行盐酸利托君治疗,平均年龄(24.1±3.12)岁。两组患者在年龄、体质上差异无统计学意义(P>0.05)。

方法:①试验组每日静脉注射间苯三酚,取200mg加入0.9%氯化钠注射液500mL中,开始时6滴/min,根据患者阴道流血情况及子宫收缩等情况适时调整,但上限≤40滴/mm,≤400mg/d,当患者用药后症状逐渐减轻时,适当减少剂量,在患者症状缓解消失后停药。②对照组进行盐酸利托君进行治疗,100mg加入0.9%氯化钠注射液500mL,由于盐酸利托君注射后患者易出现不良反应,用药开始4h内密切关注患者心电图,测量患者的血压、心率,开始注射后控制滴速在6滴/mm,后期根据阴道流血状况和子宫收缩症状适当调整剂量,最大剂量≤35滴/mm,当患者的子宫收缩稳定后逐渐减少剂量至5滴/mm。用药量最大≤1000mL/d,当患者症状完全消失后,停止静脉注射改用口服,密切关注患者的身体特征,当患者病情稳定后可以停药,如若复发后,重复以上操作用药,直至孕周36周后。

观察指标:两组患者用药后,观察阴道出血情况及宫缩情况,记录有效、显效的时间点,在用药过程中观察并记录患者是否出现胸闷、心悸、肺水肿等不良反应。

统计学方法:得到的临床数据用SPSS 20.0软件包进行分析,数据要多次测量避免误差,最终的结果用(x±s)表示,对照组和试验组的对比用X2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

结果

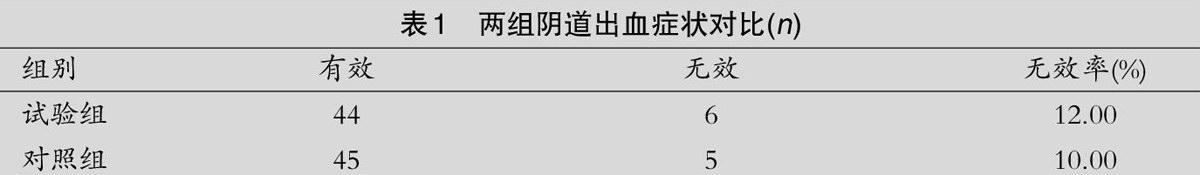

观察阴道出血情况,两组差异无统计学意义(P>0.05),表明間苯三酚和盐酸利托君对阴道出血均有一定的疗效,见表1。

观察两组在用药后的临床表现,数据差异无统计学意义(P>0.05),两种药物在治疗上均具有显著效果,见表2。

比较两组在用药后出现的不良反应,差异有统计学意义(P<0.05),表明间苯三酚在治疗前置胎盘患者中具有安全、可靠等特点,见表3。

讨论

间苯三酚相对于盐酸利托君而言具有很好的临床应用性,间苯三酚具有很好的亲肌性,可以直接应用到泌尿生殖道,能够有效地抑制无效肌性收缩,减少平滑肌的耗氧量,保证了胎儿的供氧,但是又不会使孕妇引起不良反应。临床上具有很大的优势。

为了探讨间苯三酚和盐酸利托君在治疗前置胎盘上的疗效,本次研究选择前置胎盘患者为研究对象,通过对比,二者在保胎成功率、症状消失时间、显效时间上差异没有统计学意义。但是在孕妇对药物的不良反应上,盐酸利托君显现了一定的局限性,长期使用后患者极易出现心悸等症状,而对间苯三酚的疗效具有相当的肯定性,克服了盐酸利托君带来的不良反应,并且使用没有局限性,可用于糖尿病及心血管疾病的孕妇,安全性能高,是目前乃至长期最为可靠的治疗方法。

参考文献

[1]曹琪.间苯三酚与盐酸利托君治疗前置胎盘临床效果分析[J].泰山医学院学报,2017,38(7):778-779.

[2]葛岩.安宝、硫酸镁与间苯三酚治疗孕20周后先兆流产的临床效果比较[J].中国继续医学教育,2017,9(7):201-202.

[3]骆珊.间苯三酚治疗晚期流产的效果评价[J].中国医药科学,2015,5(2):76-78.