声辐射力脉冲成像评价肾缺血再灌注损伤的实验研究

2018-07-19崔佩佩

崔佩佩,董 磊

目前,肾移植已经是当今临床上治疗慢性肾衰竭及各种终末期肾病的有效治疗手段,也可能是最终唯一的有效治疗手段[1]。但在肾移植过程中,肾缺血再灌注损伤是影响移植肾早期功能恢复的主要因素,并且是当今肾移植术中难以避免的难题[2]。如何早期、及时有效、无创地检测肾缺血再灌注损伤的程度一直是临床工作中研究的热点。本实验通过建立兔肾缺血再灌注损伤模型,旨在探讨声辐射力脉冲成像(ARFI)技术评估并监测肾缺血再灌注损伤程度的可行性及应用价值。

1 材料与方法

1.1动物分组选择健康成年新西兰兔20只,雌雄不限,体质量2.5~3 kg。由济南军区总医院实验动物中心提供,动物许可证号为SCXK (鲁)2013-0012。按随机数字表法将新西兰兔分成2组:对照组(C组)、肾缺血再灌注损伤组(I/R组),每组各10只。

1.2肾缺血再灌注损伤模型的建立经新西兰兔耳缘静脉建立静脉通道,静脉注射10%水合氯醛2 ml/kg进行麻醉。取俯卧位固定于实验台上,双侧腰背部备皮,消毒、铺无菌洞巾,行双侧腰背部正中旁切口,钝性分离肾周围组织,暴露肾脏。结扎右肾门,切除右肾。用钛夹夹闭左侧肾门,观察左肾颜色由鲜红变暗红,表明肾缺血成功[3]。60 min后松开钛夹,观察左肾颜色由暗红变鲜红,表示再灌注成功。术后自由饮水进食。

1.3检查

1.3.1ARFI测量于左肾区纵切面扫查兔肾脏,移动探头至图像能显示肾切面,固定探头,开启超声诊断仪中ARFI功能。ARFI取样框置取样框置于左肾中部的实质内(包括肾皮质和肾髓质),分别于肾门阻断前、 再灌注 0 h、1 h、6 h、12 h、24 h 各时间点获取该处肾实质剪切波速度(shear wave velocity,SWV)。同一部位重复测量3次,取平均值。以上检查皆由两位资历较高的超声科医师一同完成。

1.3.2生化检查分别于肾门阻断前、再灌注0 h、1 h、6 h、12 h、24 h 各时间点经颈外静脉采血约 2 ml,采用1800型全自动生化分析仪(贝克曼库尔特,美国)测定血肌酐(Scr)、尿素氮(BUN)值,评价肾损伤程度。

1.3.3病理检查分别于肾门阻断前、再灌注0 h、1 h、6 h、12 h、24 h 各时间点用 16G 穿刺针取肾组织,所取肾组织迅速用10%中性甲醛溶液进行固定,石蜡包埋染色后由同一病理科医师观察病理改变,评价其肾损伤和坏死程度。

1.4统计学分析使用SPSS 17.0软件包进行统计学分析,计量资料以x±s表示,组内、组间参数采用单因素方差分析和配对t检验,各组肾实质SWV值与Scr、BUN变化关系采用Pearson直线相关分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

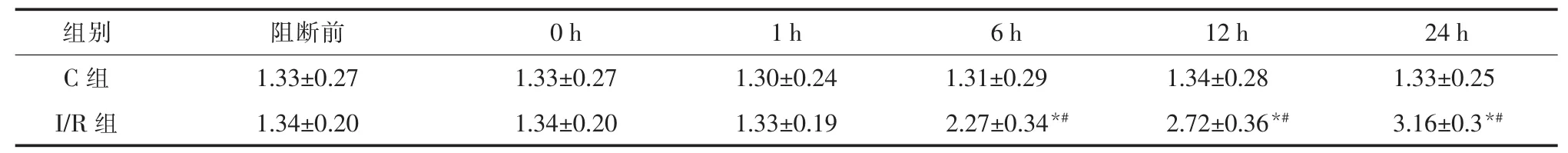

2.1肾实质SWV值测量结果肾缺血再灌注损伤组(I/R组)与对照组(C组)组间比较,在肾门阻断前、再灌注0 h、再灌注1 h实验各组间兔肾实质SWV 值差异无统计学意义(P>0.05);再灌注 6 h、12 h、24 h肾缺血再灌注损伤组(I/R组)肾实质SWV值逐渐增高,呈递增趋势,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 1。

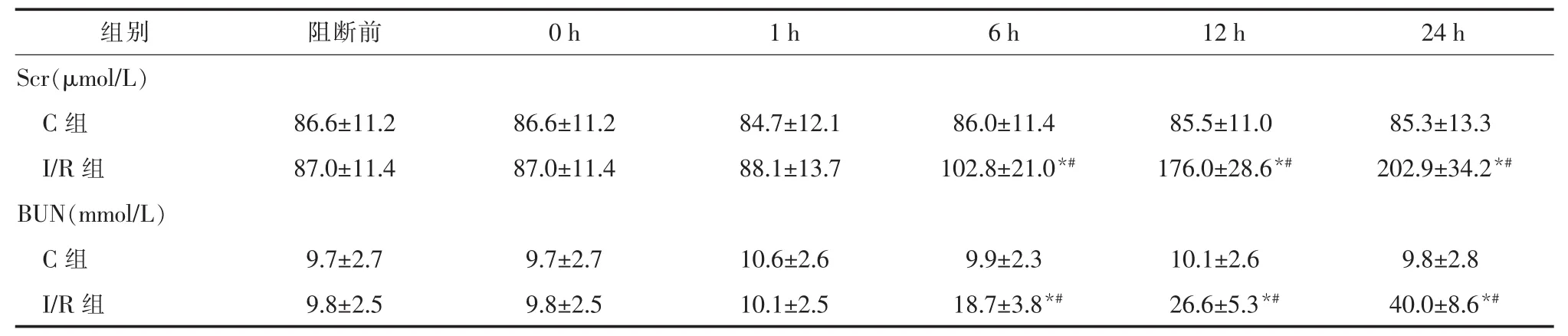

2.2血肌酐(Scr)、尿素氮(BUN)检测结果两组比较,肾门阻断前、再灌注0 h、再灌注1 h实验各组间兔肾 Scr、BUN 值差异无统计学意义(P>0.05);6 h后,I/R组随着再灌注时间的延长,Scr和BUN水平显著升高差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

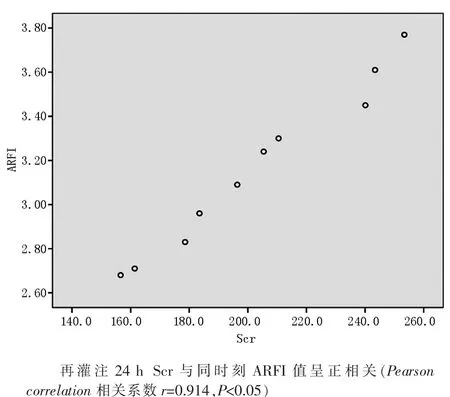

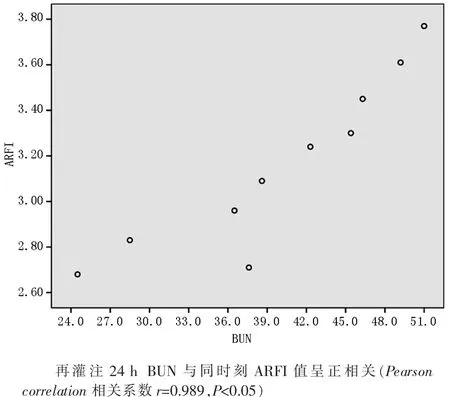

2.3肾实质SWV值变化与Scr、BUN测值变化的相关性分析I/R组肾实质SWV值与血清Scr、BUN 呈正相关关系(P<0.05)。 见图 1、图 2。

2.4病理学检查结果对照组兔肾小球、肾小管和间质无异常改变。I/R组,再灌注1 h肾小球、肾小管和间质结构基本正常,没有发现明显异常改变;而随着再灌注时间的延长肾脏呈现不同程度的病理改变;再灌注6 h,肾小管上皮细胞肿胀、气球样变性;再灌注24 h,肾实质组织结构发生改变,肾小球淤血严重,肾小管上皮细胞气球样变性加重、空泡变大并坏死,管腔狭窄,肾间质充血、水肿,可见广泛的中性粒细胞浸润。

表 1 两组不同时点 SWV 值(m/s,x±s,n=10)

表 2 两组不同时点 Scr、BUN 值(x±s,n=10)

图 1 Scr与ARFI相关性示意图

图 2 BUN与ARFI相关性示意图

3 讨论

随着超声诊断技术的发展,声辐射力脉冲成像(ARFI)技术日益受到超声医师及临床医师的重视,ARFI可以数字量化的形式表现组织的弹性程度,进而从一个新的层面、非侵入性地获取组织的弹性资料,结合传统的超声检查,测定目标区域内组织的弹性度[4,5]。

肾实质由皮质和髓质构成[6]。皮质位于表层,主要由肾小体和肾小管组成,肾小体由肾小球和肾小囊组成,肾小球是位于入球小动脉和出球小动脉之间的一团彼此之间分支又再吻合的毛细血管,而肾小囊分为脏层和壁层,其脏层和肾小球毛细血管共同构成滤过膜,壁层则延续至肾小管,由此可见,肾皮质富含大量的血管结构,而髓质位于皮质的深层,血管少而小管道多[7,8]。

该研究中,与对照组(C组)组间比较及肾门阻断前、再灌注0 h、1 h实验各组间兔肾实质SWV值比较,变化不大,差异无统计学意义(P>0.05)。 肾缺血再灌注损伤组(I/R组),肾门阻断后随着再灌注时间的延长,再灌注6 h、12 h、24 h肾实质SWV值逐渐增高,呈升高趋势,差异有统计学意义(P<0.05)。病理组织学方面,对照组兔肾小球、肾小管以及肾间质无明显异常改变。I/R组,肾缺血再灌注1 h肾小球、肾小管和间质结构基本正常,没有发现明显异常改变,肾实质弹性变化量未达到一个质变;而随着再灌注时间的延长,广泛浸润的炎症细胞可以加重肾小管损伤[9,10]。再灌注 6 h肾小管上皮细胞水肿、气球样变性,与此时刻相应的肾实质SWV值较对照组明显增大;再灌注24 h,肾实质组织结构发生改变,肾小球淤血严重,肾小管上皮细胞气球样变性加重、空泡变大并凝固性坏死脱落,管腔狭窄,肾间质充血、水肿,可见广泛的中性粒细胞浸润。肾组织间质水肿及肾血管肿胀充血导致间质成分增加,肾实质萎缩,肾组织致密性增加,弹性减小,硬度增大[11,12]。

肾小球滤过率(GFR)作为评价肾功能的一个最为重要的指标,可客观地反映肾功能的损伤程度。目前临床上多采用Scr、BUN等指标来间接评估肾小球滤过率,进而评估肾功能损伤程度。在再灌注1 h时I/R组与对照组(C组)比较,肾Scr和BUN无明显变化,分析原因可能是由于肾脏损伤程度较轻及其本身强大的代偿能力所致。随着再灌注时间的延长,多发肾小球皱缩,肾小管上皮细胞坏死、间质水肿、充血,损伤程度超出肾脏代偿范围,出现Scr和BUN逐渐增高。

本实验研究结果显示:随着肾脏再灌注时间的延长,肾实质SWV值逐渐增大,并且与Scr、BUN递增趋势一致,呈正相关,因此,ARFI技术能够无创、定量监测兔肾缺血再灌注损伤的肾组织弹性变化,客观反映肾脏受损程度。

肾脏血流丰富,对缺血再灌注十分敏感[13]。在肾移植过程中缺血再灌注损伤表现尤为突出,它不仅影响患者肾功能的恢复,而且直接关系到移植肾的成功率。因此早期诊断肾IRI并进行干预,可以避免肾IRI对肾功能造成的损伤。ARFI技术可以早期、无创、高效的诊断肾缺血再灌注损伤,值得在临床中推广。