儒家文化、信誉机制与上市公司治理

2018-07-16胡少华

胡少华

(云南财经大学 商学院,云南 昆明 650221)

法律与信誉是维持市场有序运行的两个有效机制,也是完善上市公司治理的两个重要途径。在上市公司治理中,股东与经理人之间存在委托代理关系和信息不对称,上市公司的信息披露质量也会影响股东与上市公司之间信息不对称程度。信誉机制有利于克服信息不对称所产生的逆向选择和道德风险。儒家文化能促进信誉机制的形成,并通过多边惩罚机制促进信誉机制发挥作用,从而克服我国上市公司治理中经理人的逆向选择和道德风险,提高我国上市公司治理水平。

一、儒家文化与信誉机制的内在联系

一个社会的制度的形成离不开其赖以存在的社会。制度的组成部分不仅反映了文化和社会,而且构成了文化和社会的组成部分。文化不仅为社会成员共享,而且被社会成员内化在其中。每一种文化都有其独特的标记或符号。某种文化的经久不衰的关切,它在价值上的偏好与取舍在很大程度上表明了这种文化的特质。在现代社会学中,霍曼斯(Homans,1961)、朗(Wrong,1961)和格拉诺维特(Granovetter,1985)研究了关于社会交往行为的重要性,对其他社会性反应的信念,或者是遵守一个特定行为而导致尊严丧失。帕森斯(Talcott Parsons,1951)强调规范在激励行为上的重要性,因为它影响了人们的内在效应。心理学家把受内在激励的行动定义为这样一种情形:尽管采取该行动没有任何报酬,但是为了行动本身的价值,该行动仍然会被采纳(Frey,Bruno S,1997)。规范的内化,或者说行为标准转化成一个人的超我,本质上意味着一个内在惩罚体系的形成,这个内在体系与外在体系支持着相同的行为。在该理论中,“价值和规范被当作是稳定的社会秩序的基础”(Scott,1995)。

社会规范是社会中普遍认可和遵守的行为准则,它的执行机制是多元化的,我们称之为“多方执行”(multi-party enforcement),包括自我道德约束、信誉机制和非当事人对其的态度和评价等。当某种价值观内化为个人道德行为时,就会形成自我道德约束;当社会规范是通过当事人之间的信誉来维持时,就成为信誉机制;当一个人在社会中由于不遵守某种社会规范而得不到他人的尊重和认可甚至成为孤家寡人、众矢之的时,他就会失去许多与他人合作的机会。社会规范具有激励合作、协调预期和传递信号的功能。

那么,我们如何来理解信誉机制呢?笔者认为信誉机制也是一种制度,它是参与人长期重复博弈所形成一种注重信誉的制度,它代表了实际参与博弈的当事人自我维系的基本预期,是一种均衡现象。信誉机制作为一种均衡现象,只要别人不忽视它,任何人都不敢不正视它的存在,从而对人们的策略选择构成影响。

儒家文化在长期的历史过程中已经内化为中国人的一套价值规范。儒家以仁道的原则为文明社会的基本价值规范。就其内在意蕴而言,孔子所提出的仁道原则不仅要求把人视为目的,而且强调人具有行仁的能力:“为仁由己,而由人乎哉?”(《论语·颜渊》)、“有能一日用其力于仁矣乎?我未见力不足者”。(《论语·里仁》)认为仁主要是履行道德规范。孔子认为,人不仅仅应该被尊重、被爱,而且人本身就是仁爱的主体。作为道德主体的人,蕴含着自主的力量,一种非外在强制所能左右的力量。这就是规范的内化。

讲信誉是儒家的核心价值观。儒家把“仁、义、礼、智、信”作为“立人”五德。孔子讲:“人而无信,不知其可也。大车无輗,小车无軏,其何以行之哉?”孟子讲:“诚者天之道也,思诚者人之道也。至诚而不动者,未之有也;不诚,未有能动者也。”(《孟子·离娄上》)在(《论语·为政》)中,子贡问孔子治国之道,孔子答曰:“足食,足兵,民信之矣。”子贡又问:如果不得已,要在这三者中去掉一个,那么先去哪个呢?孔子答曰:“去兵。”子贡再问,如果不得已,再要去掉一个,应去哪个呢?孔子回答说:“去食。”孔子接着说,“自古皆有死,民无信不立。”(《论语·颜渊第十二》)在治国之道上,孔子把信誉(信用)放在兵强马壮、甚至丰衣足食之上。

为什么信誉如此重要,甚至比带来安全和秩序的军队以及维持生命的粮食还重要呢?新制度经济学的交易成本理论可以对此作出解释。企业不讲信誉会导致交易成本的提高。对于企业的经营者来说,如果消费者认为他们没有信誉,在购买商品时就会格外挑剔,商品销售就会受到影响,这就会提高经营者的销售成本;就消费者来说,由于对商家的不信任使他们要花费较多的时间和精力挑选商品,从而提高了他们的购买成本。所谓信用或信誉,就是信守自己已经作出的承诺,遵守已经签订的契约。新制度经济学用交易费用的概念分析了人与人之间的合作关系,尤其是契约关系。

“诚实守信”的行为准则实际就是博弈论讲的重复博弈的声誉机制。儒家文化把它作为行为准则,现代博弈论则严格证明,它是个人的长远利益所在。儒家文化对于一个社会信誉机制的形成具有积极的作用。在一个受儒家文化影响的社会,儒家文化讲信誉的核心价值观可以内化为社会成员的基本价值规范,这种规范会激励社会成员在日常交往和合作中选择讲信誉,从而有利于整个社会信誉机制的形成,而信誉机制能降低交易成本,促进社会成员之间的合作。

二、儒家文化促进信誉机制形成的具体途径

第一,儒家文化通过促进社会资本的形成从而促进信誉机制的形成。儒家文化通过约束人的过度自私行为、在社交网络中养成君子人格、阅读和学习“五经”等儒家典籍等方式来促进社会资本的形成(胡少华,2016)。什么是社会资本呢?约瑟夫·E·斯蒂格里茨(Joseph E.Stiglitz,2005)认为社会资本至少包含四方面的确切内容:①社会资本是一种达成的共识,它在一定程度上是产生凝聚力、认知力和共同意志的社会纽带。②可以将社会资本看作关系网的集合,是社会学家过去经常称为人们被社会化或者希望被社会化的“社会组织”。③社会资本是声誉的聚集和区分途径。个人投资于声誉(资本的不确定类型),是因为它减少了交易成本并有助于打破进入各种生产和交易关系的障碍。最后,社会资本包括管理者通过他们的管理风格、动机和支配权、工作实践、雇佣决定、争端解决机制和营销体系等发展起来的组织资本。如果参与人同时参加一个能够产生足够规模的社会资本的社会交易博弈,合作性规范就可能出现,每个参与者都有充分的激励遵守合作性规范,否则,将被其他参与者拒绝与其交易;每个参与者对交易博弈中不合作行为的严重后果的关注,又使得所有参与者都愿意在交易中惩罚违约者,这样,信誉机制就可能形成。可见,社会资本为信誉机制的形成和运行提供了激励和保障。

第二,儒家文化中讲信誉的文化信念促进了信誉机制的形成。儒家文化把讲信誉作为一种文化信念进行传承。所谓文化信念是社会中全体成员共有的观念与想法,它支配着人们之间以及人与神及其他集团之间的互动。文化信念又是文化的一部分。文化信念不同于知识,它们不能通过实证去发现,也无法通过分析去证明。文化信念经过社会化过程会变得统一起来,并为人们所共知。在这个过程中,文化得到统一、维持和传播。①一旦人们在相互交往中达致了某种“共享的意义”,道德原则、社会伦理和文化信念也就内涵在其中了。文化信念构成了对经济参与人行为的制度性约束。儒家讲诚信的文化信念,在长期的历史过程中形成了,并成为社会交往和经济交易中参与人的制度性约束,这就促进了信誉机制的形成并有效发挥作用。

第三,儒家文化中集体主义文化信念能促进集体(多边)惩罚机制的形成,从而使信誉机制能有效发挥作用。儒家另一个文化信念认为社群比个人重要。在儒家看来,个人只是个个体,社群则小到家庭、家族、宗族、社区,大到民族和国家。可见,儒家文化是一种集体主义文化。集体主义文化所形成的集体(多边)惩罚机制使讲信誉成为对社群每个成员的内在激励。在一个集体主义文化信念的社会里,不讲信誉的行为会受到集体惩罚,不讲信誉的人将付出更大的代价。

第四,儒家文化通过“君子”身份作为激励机制来强化信誉机制。在儒家文化中,“君子”不是与生俱来的身份,而是做人的标准。一个人具有仁爱之心,讲诚信,道德高尚就被视为君子。在孔子看来,所谓君子正是能克服囚徒困境中机会主义行为的人。讲信誉是儒家的核心价值观。无疑,不讲信誉的人是不能成为君子的。儒家认为“人人皆可为尧舜”,君子是通过自己的努力实现的。儒家的“君子”身份就是一种激励机制,能激励人讲诚信、讲信誉。奖励君子的最好办法就是集“位、禄、名”于一体,所谓“大德必得其位,必得其禄,必得其名,必得其寿”(《中庸》),“为仁者宜在高位”(孟子)。正因为如此,儒家文化通过“君子”身份作为激励机制能强化信誉机制。

三、儒家文化、信誉机制对完善我国上市公司治理的作用

资本市场的发展离不开信誉机制,资本市场中上市公司当然也离不开信誉机制,要完善我国上市公司的治理更离不开信誉机制。在什么情况下,上市公司的经理人会选择讲信誉呢?儒家文化对经理人讲信誉有什么影响呢?下面通过建立数学模型对这个问题进行研究。

考虑我国的股票市场是一个相对比较成熟的市场,在这个市场中,信息的传播基本有效,已经形成了职业经理人市场。假设有M个上市公司和A个经理,且上市公司的数量少于职业经理人数量,股票市场是无穷期存在的。

(一)儒家文化、信誉机制与上市公司治理中经理与股东的代理关系

在上市公司治理中,股东是委托人,上市公司经理是代理人,股东把上市公司资产委托给代理人——经理来经营,如何使代理人——经理保持诚实、讲信誉,努力为委托人——股东努力工作是上市公司治理中必须研究和考虑的问题。一般来说,经理人对股东具有忠实义务。忠实义务就是为了保护上市公司股东免受经理人机会主义行为的侵害。

假定博弈过程是人所共知的常识。假定经理“如果欺骗,就被上市公司股东解雇;如果讲信誉,就会继续受雇”,我们这里要研究的是,所有上市公司愿意支付给经理的最低工资达到什么水平,经理才会把讲信誉当成其最优选择?

我们先定义一个未被雇用的经理,他在上一期表现讲信誉,从而作为一个讲信誉的经理人被上市公司雇用。我们用hh表示他当期被雇用的概率。我们再定义一个未被雇用的经理,他曾在上一期因欺诈被上市公司当做骗子,他在当期被雇用的概率为hc。

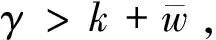

命题1 在上市公司治理中,儒家文化讲信誉的文化信念能形成信誉机制,降低经理讲信誉的成本,即降低经理选择讲信誉的最低工资水平。

我们把该命题模型化如下:

现将该命题证明如下:

经理一旦被雇用就讲信誉的终身期望效用的现值:

经理为一个未被雇用的讲信誉的人的终身期望收益

经理为一个未被雇用的不讲信誉的人的终身期望收益

pi=(1-hi)/[1-δ2(1-hi)],i=h,c.

由于事实上hchh,w的性质可以直接从这个表达式中得出。证毕。

Hofstede(1991)把文化划分为个人主义和集体主义(IND)、权力距离(PD)、不确定性的规避(UA)、男子气质还是女子气质(MAS)及长期导向维度(LTO),按照这样的维度划分,儒家文化的特征应该包括集体主义、权力距离大、高不确定性规避、男子气质及长期导向维度。儒家文化中集体主义的文化信念会对策略组合产生影响。在集体主义文化信念下,每个上市公司股东都有可能对其它上市公司股东与经理之间发生的任何事做出反应,而在个人主义文化信念下,这样的情况可能不会出现。儒家文化认为信誉是非常重要的,在这种重视信誉的文化信念与儒家的集体主义文化信念下,且由于信息共享,上市公司股东绝不会雇佣有欺诈行为的经理人,这会成为所有上市公司股东选聘经理的共识。在个人主义策略下,上市公司股东随机选择一个尚未被雇佣的经理人。在集体主义策略下,上市公司的股东绝不会雇佣不讲信誉的经理人,而是随机地从没有过欺诈行为的经理人中选择一个经理。只要经理能获得至少W*的工资水平,那么他的策略选择就是讲信誉。在集体主义文化信念下,经理人讲信誉作为最优选择的最低工资W*比个人主义文化信念下会更低,因此,在信奉儒家文化的社会里,上市公司股东能以比个人主义文化信念的社会里更低的工资使讲信誉成为经理人的最优选择,也就是说,在上市公司治理中,儒家文化信念能降低作为股东代理人的经理讲信誉的成本,即降低经理选择讲信誉的最低工资水平。

(二)儒家文化、信誉机制与上市公司信息披露质量

在上市公司中,存在多重委托——代理关系。作为委托人的股东很难观测到作为代理人的经理的行动,为了激励经理的行动符合上市公司股东的希望,上市公司股东就应该根据可观测的经理行动结果来对经理进行奖惩。这样的激励机制被称为“显性激励机制”(explicit incentive mechanism)。在上市公司治理中,作为经理的代理人提供给股东可观测的行动结果的具体方式就是定期或不定期地对外披露上市公司经营的相关信息。信息披露在上市公司治理中发挥着重要的作用,高质量的信息披露可以降低上市公司经理的道德风险和机会主义行为。从信息披露策略来看,由于信息披露会产生经济后果甚至影响经理的自身利益,而且在现实世界中,信息往往是不完全的,因此,在上市公司信息披露中,一些上市公司经理人可能进行虚假信息披露来欺骗投资者。上市公司选择会计师、审计师及律师等所谓“看门人”的权力往往掌握在经理而不是股东手中,这也为经理进行虚假信息披露创造了条件。那么,如何杜绝上市公司的虚假信息披露呢?笔者认为,儒家文化中的集体主义信念所形成多边惩罚策略,能一定程度杜绝上市公司的虚假信息披露。

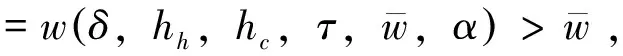

命题2 儒家文化信念促进多边惩罚策略形成,多边惩罚策略下,上市公司股东严格偏好于雇佣没有进行虚假信息披露的经理人,因此,儒家文化能一定程度上杜绝上市公司虚假信息披露。

现将该命题证明如下:

对没有进行过虚假信息披露的经理人来说,其最优工资为

即在多边惩罚策略下,上市公司股东严格偏好于雇佣没有进行虚假信息披露的经理人,仅仅是因为进行虚假信息披露的经理不会被其他上市公司股东所聘用。没有进行虚假信息披露的经理可以预期在将来被聘用,而曾经进行虚假信息披露的经理则没有希望在将来被聘用。因为最优工资是将来被聘用概率的减函数,所以进行虚假信息披露的经理的最优工资高于诚实的经理的最优工资。因此,上市公司股东更愿意聘用没有进行虚假信息披露的经理。在资本市场中,上市公司股东观察到的将来的预期行为与每个经理最优工资之间的关系,确保了不同上市公司股东们行动激励的一致性。股东们解聘经理人的可能性与上市公司必须支付给经理的最优工资及经理人与其他上市公司预期的未来关系有关。这就使得有过虚假信息披露的经理的最优工资高于没有进行过虚假信息披露的经理的工资,原因是惩罚与经理过去的行为无关,但回报却不是这样的。因此,尽管经理的策略并不要求他去欺骗违反集体惩罚机制的上市公司股东们,以及过去曾经有过欺骗行为的经理并不能说明他就是一个不称职的经理,上市公司股东们还是会发现,遵守这种多边惩罚机制是最优的。儒家文化信念促进了多边惩罚策略的形成,因此,儒家文化能一定程度上杜绝虚假信息披露,提高上市公司信息披露的质量。

四、结论

儒家文化与信誉机制存在密切的联系。儒家文化在长期的历史过程中已经内化为中国人的一套价值规范,儒家讲诚信的文化信念促进了信誉机制的形成和有效发挥作用。在我国上市公司治理中,儒家文化信念能降低作为股东代理人的经理讲信誉的成本。儒家文化信念促进多边惩罚策略形成,在多边惩罚策略下,上市公司股东严格偏好于雇佣没有进行虚假信息披露的经理,因此,儒家文化能一定程度上杜绝上市公司虚假信息披露。因此,儒家文化及其所形成的信誉机制有利于降低作为股东代理人的经理讲信誉的成本,提高上市公司信息披露的质量,从而对完善我国上市公司治理发挥积极作用。

注释:

① 阿夫纳·格雷夫:《大裂变:中世纪贸易制度比较和西方的兴起》,郑江淮等译,中信出版社,2008年8月第1版,197~198页。