讨「巧」檄文宋代七夕书写中的反思

2018-07-16许丹

许 丹

东南大学人文学院中文系讲师;研究方向为明清文学、金石学、古典文献学;已合作整理出版《朱子全书外编》之《南轩先生文集》、《全宋笔记》之《清波杂志》、《清波别志》,《北辕录》等书

乞巧,是七夕时专属于女性的重要习俗。

女子乞巧,表面上乞的是巧,实则求的是自我价值的实现。

宋人在巧与拙的思辨中开展反思与批评。

有人认为巧拙乃是天性,并非织女所赐,也有人强调本性即拙……巧和拙的辩证思考从处世哲学、诗学范式渗透到民俗文化中,

为我们重新理解七夕,理解宋代,理解宋人提供了一个很好的窗口。

七夕是老生常谈的话题,却又常谈常新。说起七夕,我们总会想起「盈盈一水间,脉脉不得语」的离愁别怨,也会想起「两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮」的自我慰藉。七夕同时也是民俗文化中的重要节日,如果要说起七夕的民俗活动,乞巧恐怕要排在第一位,这也是在文学作品中被反复吟咏的重要话题。

乞巧,是七夕时专属于女性的重要习俗。董乃斌先生在《女儿节的情思——唐人七夕诗文论略》中指出:「七夕之所以会经由归一化之路成为女儿们专有的节日,就是因为全社会实际上都承认:不同地位、不同身份、不同年龄的妇女都存在着某种精神需求,都需要有一个机会来舒泄心中积郁的情思,表述她们在人生不同阶段的种种愿望。」

乞巧之心

据文献记载,乞巧这一习俗可追溯至汉代,葛洪《西京杂记》中描写了汉代女性七夕乞巧之事:「汉彩女常以七月初七日穿七孔针于开襟楼,倶以习之。」这里提到了乞巧的关键活动之一—— 穿针。

清乾隆 缂丝七夕图镜心

纵四七·一厘米 横三一·八厘米故宫博物院藏

在后世的七夕活动中,乞巧不断得到丰富,如清代女性七夕之夜常在庭院中铺陈瓜果祭拜织女,或携伴穿针,或以喜蛛乞巧,这些都可以从清代女性作家的七夕诗词中看到,如袁希谢《七夕二首》:「闺中诸女戏楼东,寻觅喜蛛闭盒中。共乞天孙施巧意,一轮皓月正当空。」「戏将团扇扑流萤,一片金波阶下流。共说双星今夜渡,穿针携伴上层楼。」又如吴芸华《七夕怀蔡紫琼妹》:「忆昔逢佳节,同传月下针。

传觞留坐久,絮语见情深。绣院呈珍果,兰房理素琴。良辰犹似旧,雁字惜分襟。」

清代女性对于七夕特别是乞巧的心态其实是颇可玩味的,有的女子认为织女并不赐巧,这也很好理解,以人间的视角来看,牛郎织女毕竟离别了一整年,难得团圆一次,哪有工夫给人间送巧。如徐映玉《七夕》:「一宵要话经年别,那得工夫送巧来。」又如高佩华《浣溪沙·七夕》:「为诉经年离别苦,仙踪料想五更还。那能分巧到人间。」当然,也有女子认为院中乞巧不如闺中守拙,如季兰韵《七夕》:「又见秋光一度新,家家儿女拜星辰。惟侬不乞天孙巧,愿作闺中守拙人。」

清乾隆 绣天女像轴纵八五·二厘米 横四五·八厘米故宫博物院藏

乞巧不如守拙的原因当然是比较复杂的,有的女子认为巧易生愁,或易生恨,有的女子认为巧就是聪明,而女子一旦聪明则容易误入歧途,甚至落入薄命的境地,沈彩在《临江仙·七夕》中说「几回乞巧又心惊」,可以直观地表达清代女子面对乞巧一事的矛盾心理。基于此,乞巧实在不如守拙来得安全。

清 焦秉贞 仕女图册(十二开选一)绢本设色故宫博物院藏

巧拙之辨

不过,乞巧不如守拙的观念并非清代女子的发明,七夕书写对于「巧」和「拙」的思辨可以上溯至宋代的文化语境中。

虽然唐代也有少量作品对乞巧一事并不看好,比如罗隐《七夕》中说:「月帐星房次第开,两情惟恐曙光催。时人不用穿针待,没得心情送巧来。」这与徐映玉、高佩华两位清代女子的观点相同,都是站在织女满心与牛郎相会而无心送巧的立场上来提醒世人无须乞巧,但真正对世间女子所乞之「巧」本身进行反思和批评的文学现象还是集中发生在宋代。

宋代的一小部分文人当然如罗隐一样,认为织女本来就不送巧,其中比较值得一提的是女词人朱淑真,朱淑真对于七夕的看法总体上来说是比较悲观的,这和她个人的生活经历不无关系。比如她以自己的《鹊桥仙·七夕》否定了秦观的《鹊桥仙·七夕》,秦观在面对牛郎织女相见时难别亦难的千古难题时,给出了「两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮」的答案,这个答案翻新立意,还算是比较高明,朱淑真却认为这个天上人间似乎都满意的结果实则才是最大的不幸,她说出了「何如暮暮与朝朝,更改却、年年岁岁」的真相。而对于七夕乞巧一事,她同样持悲观和怀疑的态度,在《七夕》一诗中,她说:「拜月亭前梧叶稀,穿针楼上觉秋迟。天孙正好贪欢笑,那得工夫赐巧丝。」持相同观点的又如薛映《戊申年七夕五绝》:「天媛贪忙为灵匹,几时留巧与人间。」郭应祥《鹊桥仙》说:「那牛女、何曾管你。」他们讲的都是同样的道理,这也是自唐至清反对乞巧的观点中比较常见的角度:牛郎织女一年只有一夕相聚的时光,织女的确无心也没工夫送巧。如果仅从织女无心送巧这个角度来反思乞巧,还是停留在相对被动的层面,这里之所以选择宋代来探讨,主要是因为在这个时代的七夕诗词中,集中出现了大量主动讨「巧」的作品。

有的人认为巧易生愁,这个观点在清人七夕诗词中被沿袭表达。如洪咨夔《次韵七夕》:「弄巧拙逾甚,合欢愁转多。」又如史浩《瑞鹤仙·七夕》:「堪笑。世间痴绝,不识人中,拙是珍宝。多愁易老。」

清 黄鞠 仕女纨扇扇面绢本设色故宫博物院藏

清 王余阴 仕女游戏图扇面纸本设色故宫博物院藏

有的人讽刺人间巧已多,无须再向织女乞巧,如韦骧《七夕》:「楼间安用穿针乞,世上纷纷巧已多。」杨璞《七夕》:「年年乞与人间巧,不道人间巧已多。」陈师道《菩萨蛮》:「不用问如何,人间巧更多。」有的人更在此基础上建议织女不要再送巧到人间,胡仔《和人七夕诗》:「人间百巧方无奈,寄语天孙好罢休。」

有的人则秉持乞巧无用论,如朱南杰《七夕呈坐间诸友时留平江宿和靖书院次日》:「要知工巧元无用,乐得身闲拙不妨。」刘镇《蝶恋花·丁丑七夕》:「乞得巧来无用处,世间枉费闲针缕。」

还有人认为织女其实无巧,这类人以司马光为代表,他的《和公达过潘楼观七夕市》诗说:「织女虽七襄,不能成报章。无巧可乞汝,世人空自狂。」司马光别出心裁,讽刺织女自己就织不成布,有什么资格赐巧呢?世人其实本无巧可乞,所谓的乞巧只不过都是狂热的假象罢了。

守拙之思

以上几种情况是宋人从「巧」本身切入来讨「巧」。在这个角度之外,宋人在诗词中还引入一个与之相对的概念—— 「拙」,在巧与拙的思辨中开展反思与批评。

有的人认为巧并不是织女赐的,巧拙乃是天性,与生俱来。李廌《七夕》:「我欲赐新巧,智术妙通微。金针度彩缕,宝奁卜蛛丝。我嗟儿女愚,勤劳徒尔为。巧拙天所赋,乞怜真可嗤。」李廌对于乞巧一事持嗤笑的态度,认为乞巧本身是愚蠢的行为,并且强调了「巧拙天所赋」的道理,诗序中说到此诗的写作原因,是「某以为牛女之会不然,故作此诗」。李廌从根本上否定了牛郎织女相会的传说,所以乞巧也就变得毫无意义了。同样的,李彭《七夕》也说:「性与是身俱,巧拙有常度。」

有的人则强调自己本性即拙,如韩琦《癸丑七夕会北第》:「天与性灵元自拙,却求星媛可回无。」吴芾《七夕戏成二绝》其二:「老夫养拙生憎巧,只要冥心度此生。」文天祥《七夕》:「吾今拙又拙,不复问天孙。」李昭玘《和鲍辇七夕四绝》其三:「不用蛛丝争送巧,自知得拙半生闲。」诗人们认为自己本性乃拙,且非常享受拙带来的闲适,根本不需要甚至不愿意拥有「巧」的赐予。

细细品味宋人围绕「巧」和「拙」这一对概念来谈的文本,会发现宋人其实将巧偷换了概念。单从乞巧本身来说,这主要是女子的行为,这里的「巧」主要是指精于女红,到了清代,也有一些女子希望能被赋予巧思,在精于女红的基础上写出锦绣文章。而宋代写七夕诗词的绝大部分都是男性文人,他们并非乞巧这个活动的主体,所以在谈论到乞巧,特别是将乞巧和守拙同时放置在诗词中时,通常都是借乞巧这个契机来抒发自身关乎人性、社会风气等问题的看法,同时阐发自己的处世哲学,而乞巧只是借题发挥的一个由头而已。

魏了翁在宋人的七夕书写中算是一个典型代表,《七夕有赋》开头说:「经星不动随天旋,枉被嘲谑千余年。无情文象岂此较,独嗟陋习轻相沿。我尝作诗觗排之,尚有遗恨污陈编。」魏了翁对七夕传说从根本上是排斥的,并站在人为万物至灵的角度,指出「人于万物为至灵,聪明照彻天地先」,人既然如此聪慧,还需要织女赐巧吗?他认为人间所谓的「巧」不过是「奸」的代名词而已,他在《和虞退夫韵七夕前一日》其三中说:「假拙济奸真是拙,认奸作巧巧何曾。须知我自灵于物,一点光明万古镫。」这里的「巧」早已不是向织女求得的心灵手巧,而是一种人性的丑恶面。

强至的《七夕》也值得细读,诗的前半段说:「七月七日暑气徂,此夕何夕乐且娱。世传牵牛会织女,雨洗云路迎霞车。初因乌鹊致语错,经岁一会成阔疏。牛女怒鹊置诸罪,抜毛髠脑如钳奴。星精会合不可诘,我疑此说终诞虚。」强至对牛郎织女鹊桥相会的传说表示质疑,而在此传说之外,民间还流传着织女赐巧的神话,强至对此也是大加挞伐:「又言星能遗人巧,罗列瓜果当庭除。彩丝贯针望星拜,夜深乞巧劳僮愚。吾闻朴散形器作,人夺天巧天无余。匠心女手剧淫巧,工与造化分锱铢。荐绅大夫一巧宦,坐取公相如指呼。间乘巧言惑主听,能改荼檗成甘腴。纤辞丽曲骋文巧,剜刻圣道无完涂。」细观强至讨「巧」的切入点,也能发现在他的笔下,七夕乞巧只是个由头而已,强至所反对的是官场上巧言令色的不良风气,媚言惑主,混淆视听,文人们再华丽的辞藻也无补于圣道。有鉴于此,作者对这样的世道人心表示了巨大的担忧:「星如有巧更可乞,益恐薄俗难持扶。我愿星精遗人拙,一变风化犹古初。」面对世人喜巧的状况,诗人祈愿织女能赐「拙」,恢复古时风气。

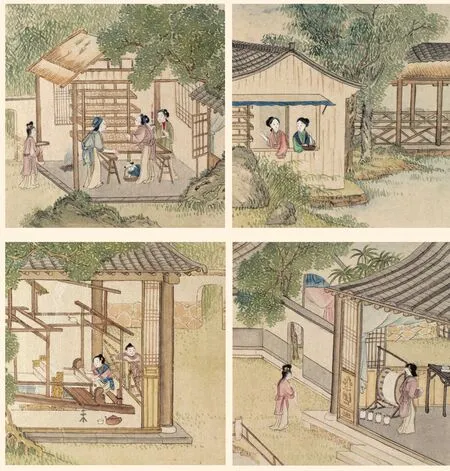

清 绵亿 耕织图册(二十四页选四)纸本设色 每页纵九厘米 横九·一厘米故宫博物院藏

清 绵亿 耕织图册(二十四页选四)纸本设色 每页纵九厘米 横九·一厘米故宫博物院藏

清康熙 五彩耕织图棒槌瓶高四六·五厘米 口径一三·六厘米底径一五·一厘米故宫博物院藏

和强至有同样担忧的还有孔平仲,他在《乞巧》一诗中说:「众人喜乞巧,我以巧为忧。言巧多欺佞,行巧为邪柔。学巧竞穿穴,文巧多雕锼。巧不令如此,宜吾之耻求。」孔平仲一开始就表达了对世人喜巧的忧虑,巧言巧行在作者看来都是可耻的行为,他面对这种歪风邪气,表达了自己坚定的立场:「我欲守拙性,浩然镇轻浮。尽窒众巧门,化以孔与周。」这与强至在《七夕》末尾的发愿是类似的,都是呼吁天下恢复周孔之道。

巧与拙除了是处世之道外,本身也是宋代诗学中的一对重要概念。关于这个问题,潘静如在《工拙之界—— 宋代诗学的一个枢纽》中进行了详细探讨,认为终宋之世,始终伴随着工、拙的分野,融贯了创作实践与文艺批评。这样的探讨在宋人文章中随处可见,巧和拙的辩证思考从处世哲学、诗学范式渗透到民俗文化中,为我们重新理解七夕、理解宋代、理解宋人提供了一个很好的窗口。

比较遗憾的是,宋人的七夕书写中,女子书写极少,李清照、朱淑真、严蕊是难得的三位,不过她们的作品中没有对于乞巧的思考,更没有上升到巧拙思辨的高度。女子乞巧,表面上乞的是巧,实则求的是自我价值的实现,乞巧本身没有错,但宋人偏偏从中看到了官场上的巧言令色,看到了文辞工巧中的大道沦丧,在众人尚巧的风气中,诗人、词人们写下一篇篇讨「巧」檄文,希望能以拙代巧,来挽救世道人心。