昆明规划馆结构设计概述

2018-07-14王建峰虞终军

王建峰 陈 露 虞终军

(同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海 200092)

1 工程概况

昆明规划馆位于昆明市环湖东路与云秀路交叉口东南的宝丰湿地内,总建筑面积约3.63万m2,其中地上约2.69万m2,地下室约0.94万m2。昆明规划馆建筑高度24.00 m,地上四层,主要功能为规划展示、学术交流、会议接待、科普教育等,地下一层,主要功能为车库及机电用房等(图1)。

本工程采用隔震框架结构体系,隔震层位置设置在地下室底板与基础之间。隔震层层高2.1 m,地下室层高6.3 m,地上部分层高分别为6 m、6 m、6 m及4.5 m,地上结构长约90 m、宽约90 m。

本工程设计使用年限50年,根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)[1],建筑抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g,本工程设计地震分组为第三组,场地类别为Ⅲ类,特征周期0.45 s。根据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223—2008)[2],工程抗震设防类别为乙类。本项目按要求计算水平地震作用和竖向地震作用。

图1 建筑鸟瞰图Fig.1 Overview of building

2 结构选型及布置

2.1 结构方案比选

本项目外形规则,在满足建筑造型、立面和内部功能布置的前提下,通过合理分析建筑构成,充分利用建筑空间创造的结构布置的条件,采用合适的结构形式,合理布置竖向构件,达到建筑、结构的统一。本工程地上部分典型的建筑平剖面如图2-图4所示,本项目建筑外形及内部功能布置简洁,规律性较强,建筑内部由环绕建筑的展厅及少量办公用房、楼梯、设备房间、上下通透的共享空间等组成,并由三纵三横的走道将各功能区紧密联系起来。结合上述分析及本项目的建筑造型特点,结构主抗侧力体系采用建筑造型、功能适应性强、结构受力合理、经济性较强的框架结构。

图2 典型楼层功能分布图Fig.2 Functional arrangement of typical floor

图3 建筑东西向剖面图Fig.3 East-west profile of building

为更好地满足建筑功能的要求,根据建筑上述特点,进行竖向构件的布置。紧密结合多展厅、大空间的建筑布局,地上结构设置了16宫格形柱网,主要柱网为16 m,部分大空间柱网39 m,内部主要为截面700 mm的方柱,外围为截面1 000 mm的方柱,满足建筑功能、外观要求,实现建筑结构有机统一的结构布置。地下部分主要功能为车库及机电用房,为减小地下室层高,地下室部分在不影响建筑功能的基础上,对地上柱网进行加密,布置了边长500 mm的框架柱。二层结构平面布置见图5。

图4 建筑南北向剖面图Fig.4 South-north profile of building

图5 二层结构平面布置图Fig.5 Structural plan layout of second floor

因本项目处于8度区三类场地,地震作用效应较大,且层高较大,方案阶段对采用不经隔震的框架结构,框架-剪力墙结构进行了计算,均不能很好地满足建筑功能和效果要求。

(1) 若采用不经隔震的框架结构,经过计算,由于主要框架间距较大,框架柱截面将普遍大于1.3 m,且地震反应较大,同时较大的框架柱截面对内部功能布置、视觉效果产生不利影响。

(2) 若采用不经隔震的框架-剪力墙结构,在上述柱网布置的基础上,在楼梯间、内部固定隔墙等位置增加剪力墙,可控制内部主要柱截面700 mm×700 mm,但因建筑外围大空间导致柱距较大,扭转明显,需增加外围刚度,因而需在建筑外围布置剪力墙,将对建筑立面和内部大空间造成一定影响。且计算结果显示,墙肢在不利的小震组合下普遍出现较大的小偏心受拉,对抗震不利。

为满足建筑对于空间效果和使用的要求,同时减小地震作用,本工程考虑采用隔震技术[3-4],将隔震层设置在基础底板上方。经计算,隔震后框架结构地震作用减小显著,在满足建筑需求的同时,增加了结构抗震安全性。隔震支座布置见图6。

图6 隔震支座平面布置图Fig.6 Layout of rubber bearings

2.2 平面布置

本工程地下一层外围布置混凝土墙,控制结构扭转效应,使质心及刚心尽量重合。地上部分采用纯框架,因功能需求,建筑平面存在大开洞及大跨度区域,因此,对洞边梁及楼板采取增大截面及配筋等加强措施[5]。二层及以上楼层的展厅边梁因布置悬挑楼板存在较大扭矩,设计中在框架梁内布置型钢,同时加大、加密抗扭纵筋及箍筋,以满足规范要求。本工程结构设计采用的主要截面见表1。

表1本工程结构主要截面

Table 1 Main section of this project mm

3 隔震设计要点

3.1 隔震层位置的选择

隔震层的位置不仅涉及结构专业,对建筑、设备专业也有较大影响。因此,对隔震层的位置进行了比选。

本工程地下一层设置车库、设备用房及下沉式展厅,地上的主要功能均为大空间展厅等用房。对于隔震层的位置,可将隔震层设置在一层或地下室底板位置。若将隔震层设置在一层,建筑及设备专业将受到很大影响:隔震层上下的结构在地震作用下各方向将产生位移差,为防止碰撞,建筑功能布置需考虑结构的位移,电梯、楼梯、下挂基坑、设备管井等周边都必须预留水平自由移动空间,造成建筑功能布置困难,有效使用面积将减小,设备的竖向连接也将更复杂。另外由于建筑底板标高更低,汽车坡道将更长,占用更多面积。

综合考虑各专业因素,确定隔震层位置设置在地下室底板面,有利于建筑功能和设备管井布置,节约建筑面积,效果显著。

3.2 隔震支座布置

隔震层的设计是本工程的难点之一,其中隔震支座的布置是关键。本工程选用了两种类型的隔震支座,分别是天然橡胶支座及铅芯橡胶支座,隔震支座见图7、图8。

图7 隔震支座示意图Fig.7 Illustration of isolation bearing support

本工程采用的橡胶隔震支座,在选择其直径、个数和平面布置时,主要考虑了以下因素:

图8 隔震支座实物图Fig.8 Isolation bearing support

(1) 根据《建筑抗震设计规范》(以下简称《抗规》)[1]12.2.3条,同一隔震层内各个橡胶隔震支座的竖向压应力宜均匀,竖向平均应力不应超过限值12 MPa。

(2) 在罕遇地震作用下,隔震支座不宜出现拉应力,当少数隔震支座出现拉应力时,其拉应力不应大于1 MPa。

(3) 隔震支座的水平位移限值不应超过其有效直径的0.55倍和各橡胶层总厚度3倍二者的较小值。

(4) 采用隔震的结构,风荷载产生的总水平力不超过结构总重力的10%。

(5) 橡胶支座均为S-A类支座,第一形状系数不小于15.0,第二形状系数不应小于5.0。

根据框架柱底的重力荷载代表值,结合规范对于层间位移角、扭转位移比等指标进行支座的布置及选择。初步确定采用直径为600~900 mm的普通橡胶支座(LNR)及铅芯橡胶支座(LRB)。经计算,支座偏心率X向为0.13%,Y向为0.57%,支座侧向刚度分布均匀,各层扭转位移比小于1.2,满足规范要求,支座平面布置合理。隔震支座力学性能参数见表3、表4。

3.3 隔震支座压应力验算

经验算,各个隔震支座在重力荷载代表值作用下的压应力见图9,由图可知,支座压应力均小于12 MPa,支座有足够的安全储备。

3.4 隔震结构抗风验算

根据《抗规》[1]12.1.3条,采用隔震的结构风荷载产生的总水平力不宜超过结构总重力的10%,本结构风荷载的产生的总水平力为1 795.6 kN,结构总重力为908 869 kN。风荷载产生的总水平力约为结构总重力的0.2%,满足要求。

图9 隔震支座压应力分布图Fig.9 Compressive stress of isolation bearings

3.5 减震系数

本工程使用ETABS建立隔震与非隔震结构模型,并进行计算与分析。

模型计算根据规范选取了5组天然波及2组人工波(图10),多组时程的平均地震影响系数曲线应与振型分解反应谱法所采用的地震影响系数曲线在统计意义上相符。

图10 地震波曲线Fig.10 Seismic waves

弹性时程分析时,每条时程计算的结构底部剪力不小于振型分解反应谱计算结果的65%,7条时程计算的结构底部剪力的平均值不小于振型分解反应谱法计算结果的80%。

隔震前后结构自振周期见表2。性能参数见表3、表4。

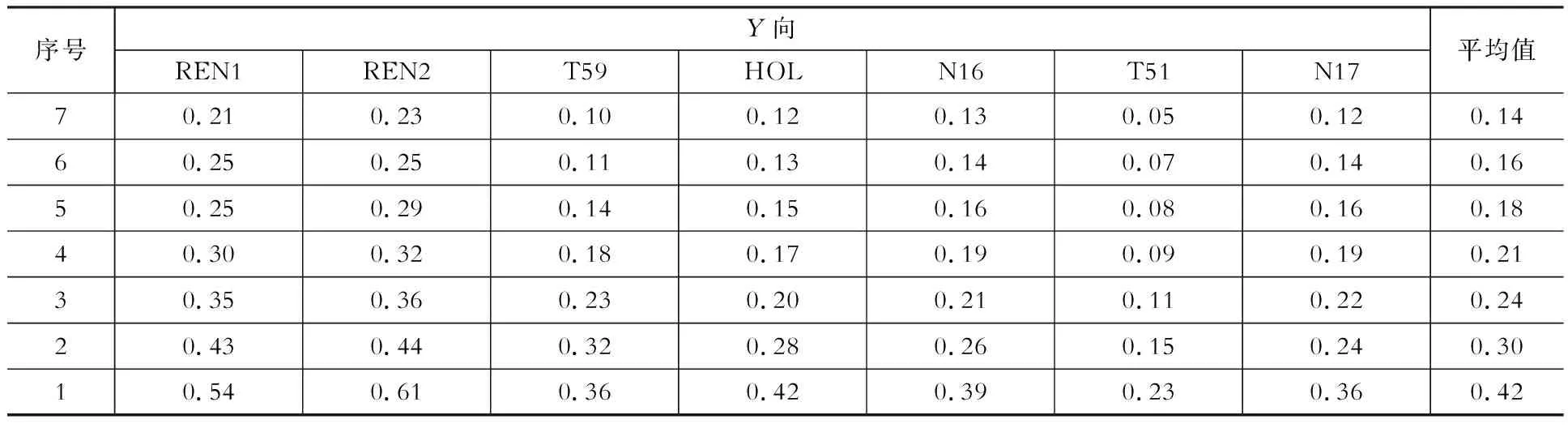

中震作用下,隔震与非隔震结构层间剪力比见表5、表6。由表可知,本工程结构的水平地震减震系数为0.336,根据规范,本工程水平地震作用可按降低1度进行计算。

表2隔震前后结构自振周期

Table 2 Natural period comparison between isolated structure and non-isolated structure

3.6 罕遇地震作用下层间位移角验算

为实现大震不倒的抗震性能目标,对整体结构进行了弹塑性分析,计算结果(表7)表明,结构没有明显的薄弱部位,结构最大基底剪力在小震的3~4倍之间,处于合理范围,罕遇地震作用下结构的最大层间位移角:X向为1/138,Y向为1/137,小于钢筋混凝土框架结构的限值1/50,计算满足规范要求[6]。

表3有铅芯橡胶隔震支座力学性能参数

Table 3 Mechanical properties of lead-rubber bearings

表4天然橡胶隔震支座力学性能参数

Table 4 Mechanical properties of natural rubber bearings

表5隔震与非隔震结构层间剪力比1

Table 5 Inter-storey shear ratio between isolated structures and non-isolated structure (No.1)

表6隔震与非隔震结构层间剪力比2

Table 6 Inter-storey shear ratio between isolated structure and non-isolated structure (No.2)

表7大震弹塑性分析结果

Table 7 Results of elasto-plastic analysis

3.7 隔震支座拉应力验算

根据《抗规》[1]12.2.4条规定:隔震橡胶支座在罕遇地震的水平和竖向地震同时作用下,拉应力不应大于1.0 MPa。罕遇地震作用下,当荷载组合为0.09×恒荷载-0.05×活荷载+1.00×水平地震作用时,大部分支座受压,支座受最大拉应力为0.08 MPa,出现在176号(建筑西北角)支座LRB600。当荷载组合为0.09×恒荷载-0.05×活荷载-1.00×水平地震作用时,大部分支座受压,支座受最大拉应力为0.05 MPa,出现在170号(建筑东北角)支座LRB600。罕遇地震下,隔震支座拉应力满足规范要求。

罕遇地震下,隔震支座拉应力满足规范要求。

罕遇地震作用下,支座应力分布见图11。

图11 罕遇地震作用下支座应力Fig.11 Stress of bearings under rare earthquake

3.8 隔震构造设计

罕遇地震下隔震层水平位移计算采用的荷载组合为:1.0×恒荷载+0.5×活荷载±1.0×水平水平地震。经计算,罕遇地震下各个支座最大水平位移为303 mm。根据规范要求,隔震结构应该采取不阻碍隔震层在罕遇地震下发生大变形的构造措施。上部结构的周边应设置竖向隔离缝,缝宽不宜小于隔震橡胶支座在罕遇地震下的最大水平位移的1.2倍,且不宜小于200 mm。根据上述要求,为有效地满足地震作用下结构多方向的变形需求,本工程设计了多种隔震构造节点,见图12-图16。

图12 一般出入口示意图(单位:mm)Fig.12 Draft of ordinary passageway (Unit:mm)

图13 汽车坡道出入口示意图(单位:mm)Fig.13 Draft of car ramp entrance (Unit:mm)

3.9 设防地震作用下楼板应力分析

楼板采用强度等级为C35的混凝土,其抗拉强度设计值1.57 MPa,抗拉强度标准值2.2 MPa。

按照全楼弹性楼板假定进行设防地震作用下的楼板应力分析[7],分析结果表明,设防地震作用下,大部分楼层的楼板的拉应力不大于1.0 MPa,仅地下室顶板局部区域(主要集中在个别角部处或者平面凹角区域等应力集中处)峰值约1.6 MPa,可满足中震下楼板应力不超过ftk的要求。楼板应力分布见图14-图17。

4 基础设计

本工程基础底板面标高主要为-8.400 m。因上部结构荷载不均匀,荷载差异较大,基础设计考虑了地基承载力、控制差异沉降和地下水浮力等因素,确定采用灌注桩,并采用后注浆工艺[8]。

图14 四层X向地震作用下主应力(S11)Fig.14 Slab stress of 4th floor withstanding the design earthquake of direction X (S11)

图15 四层Y向地震作用下主应力(S11)Fig.15 Slab stress of 4th floor withstanding the design earthquake of direction Y (S11)

图16 四层X向地震作用下主应力(S22)Fig.16 Slab stress of 4th floor withstanding the design earthquake of direction X (S22)

图17 四层Y向地震作用下主应力(S22)Fig.17 Slab stress of 4th floor withstanding the design earthquake of direction Y (S22)

主体结构受力较大的基础,拟采用直径800 mm灌注桩,持力层为⑧层粉土,桩顶标高-9.3~-10.7 m,桩长约为34.5 m,单桩抗压承载力特征值为3 400 kN,采用桩端后注浆工艺。汽车坡道受力较小,拟采用直径600 mm的灌注桩,持力层为⑦层粉土,桩顶标高随坡道变化,桩底标高约-31.8 m,桩长随坡道变化,单桩抗压承载力特征值为1 100 kN。桩基承载力按照规范要求考虑浅层欠固结土的影响[9]。

5 悬臂挡墙设计

本工程隔震支座设置在基础及地下室底板之间,因此无结构意义上的地下室嵌固,结构计算嵌固位置在地下室底板。根据本项目隔震层在地下室底板位置的情况,整个地下室在地震作用下将产生水平位移,地下室与基础底板将产生水平位移差,考虑到地震作用下地下室变形情况,因此在地面以下部分,在地下室外墙之外设置混凝土悬臂挡墙,地下室外墙与悬臂挡墙之间保持一定距离,挡土墙不作为建筑外墙,仅起挡土作用,与主体结构脱开。

挡墙设计考虑了水土压力和地面荷载作用,并考虑地震作用等组合。

6 结 论

(1) 昆明规划馆结合建筑方案、结构高度、高宽比、抗震设防烈度等,综合考虑经济、技术要求及云南省关于推进减隔震技术文件,采用了隔震技术,结构地震作用显著降低,隔震层上方结构可按降低1度进行设计。

(2) 大开洞造成的结构联系薄弱,通过合理的结构布置使结构刚度分布均匀、加大配筋等措施提高结构的整体抗震性能。

(3) 隔震层设置在地下室底板与基础之间有利于建筑功能的布置,还能避免因隔震层设置在地下室顶板而出现的对地下室的电梯、楼梯、管井、坡道等的使用影响。

(4) 为有效地满足地震作用下结构多方向的变形需求,本项目设计了多种新型的隔震构造节点,可供类似工程参考。