不同发作类型双相障碍患者自知力 及服药态度比较

2018-07-14陈丁玲肖垚南陈梓朗蔡守彬陈志明陈妙扬

陈丁玲,肖垚南,陈梓朗,蔡守彬,陈志明,陈妙扬

(罗定市第三人民医院,广东 罗定 527200

双相障碍是一种慢性精神疾病,容易反复发作,首次发作后1年内的复发率高达40%[1],5年内复发率高达75%[2]。双相障碍反复发作导致多次住院,造成严重的经济及身心负担,预后不良。因此,预防复发成为双相障碍长期治疗的主要目标之一。目前有效控制复发的治疗方式是药物维持治疗,而停药或减药是复发的主要原因[3]。已有多项研究显示患者的自知力及服药态度与服药依从性密切相关,自知力及服药态度好的患者能按照医嘱坚持服药,降低复发风险[4-6]。因此,急性发作期患者的精神症状被有效控制后,应更加关注患者的自知力及服药态度,以减少疾病复发。

双相障碍患者自知力损害严重,据相关文献报道,急性期及缓解期有自知力缺损的患者分别达90%、45%[7]。急性发作的双相障碍患者经过治疗后,精神症状好转或缓解,自知力及服药态度也会进一步好转。有研究显示,不同疾病状态时的双相障碍患者自知力及服药态度有所差异[8-10]。既往研究对门诊双相障碍患者的自知力进行分析,结果显示躁狂发作患者的自知力水平低于抑郁发作与混合发作的患者[8],但不清楚住院的双相障碍患者经过治疗后,不同发作类型患者的自知力及服药态度在出院前是否存在差异。本研究通过比较住院的躁狂发作、抑郁发作及混合状态的双相障碍患者出院时的自知力及服药态度,了解不同发作类型双相障碍患者的自知力及服药态度在出院前是否存在差异,旨在为不同发作类型的患者制定出院后康复计划提供参考。

1 对象与方法

1.1 对象

连续入组2014年5月-2016年12月在罗定市第三人民医院住院的双相障碍患者为研究对象。纳入标准:①出院诊断符合《国际疾病分类(第10版)》(International Classification of Diseases,tenth edition,ICD-10)双相障碍诊断标准;②18~65岁;③住院时间≥7天;④按医嘱出院;⑤了解该研究并自愿参加。排除标准:①合并其他精神障碍;②合并严重的躯体疾病;③合并违禁药物或酒精滥用;④因为个人或者社会原因而自动出院。本研究获罗定市第三人民医院伦理委员会审核批准,所有患者及其法定监护人均签署知情同意书。

1.2 研究工具及评估方法

所有患者均在出院当天进行精神症状、自知力及服药态度评定。精神症状评定使用汉密尔顿抑郁量表17项版(Hamilton Depression Scale-17 item, HAMD-17)[11]和杨氏躁狂评定量表(Young Manic Rating Scale, YMRS)[11]。HAMD-17及YMRS分别用于评定抑郁症状及躁狂症状,评分越高,症状越严重。采用自知力与治疗态度问卷(Insight and Treatment Attitude Questionnaire, ITAQ)[12]评定患者自知力水平,该量表为他评量表,共11项,总评分范围0~22分,评分越高,自知力水平越好。采用服药态度清单(Drug Attitude Inventory, DAI)[13]评定患者服药态度,DAI为自评量表,共10项,总评分范围0~10分,评分越高,服药态度越好。量表均由两名经过一致性培训的评定人员在安静的心理测评室进行评定,先完成他评量表,再完成自评量表。共耗时约40 min。量表评定组内相关系数(Intraclass correlation coefficient,ICC)HAMD-17为0.91,YMRS为0.89,ITAQ为0.90。

1.3 统计方法

采用Epidata 3.1建立数据库,由两名研究者同时独立录入数据并校对。采用SPSS 22.0进行统计分析。性别为计数资料,组间比较采用χ2检验。年龄、病程、HAMD-17、YMRS、ITAQ、DAI评分等计量资料组间比较采用单因素方差分析,有统计学意义的变量进一步采用Bonferroni法进行两两比较。检验水准α=0.05,双侧检验。

2 结 果

2.1 一般人口学资料及临床资料

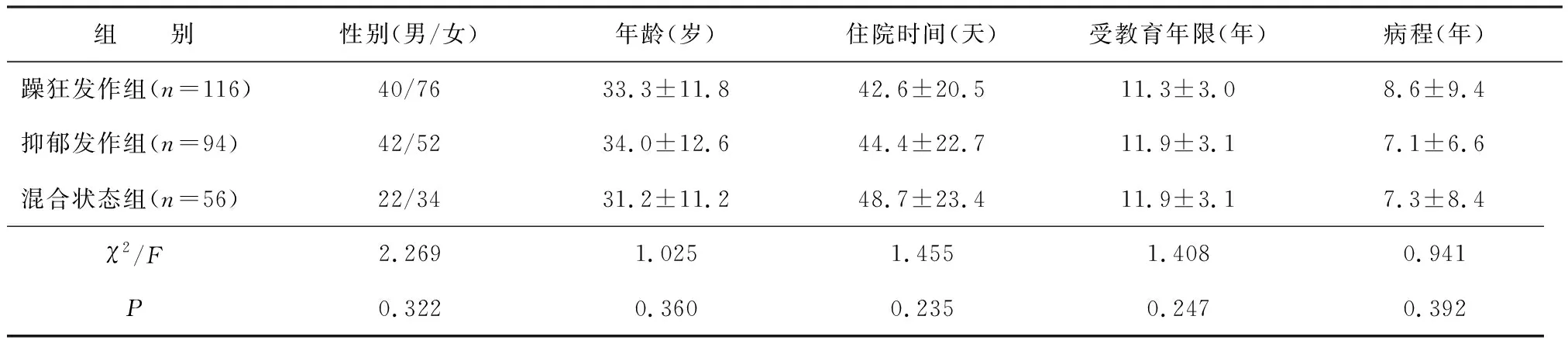

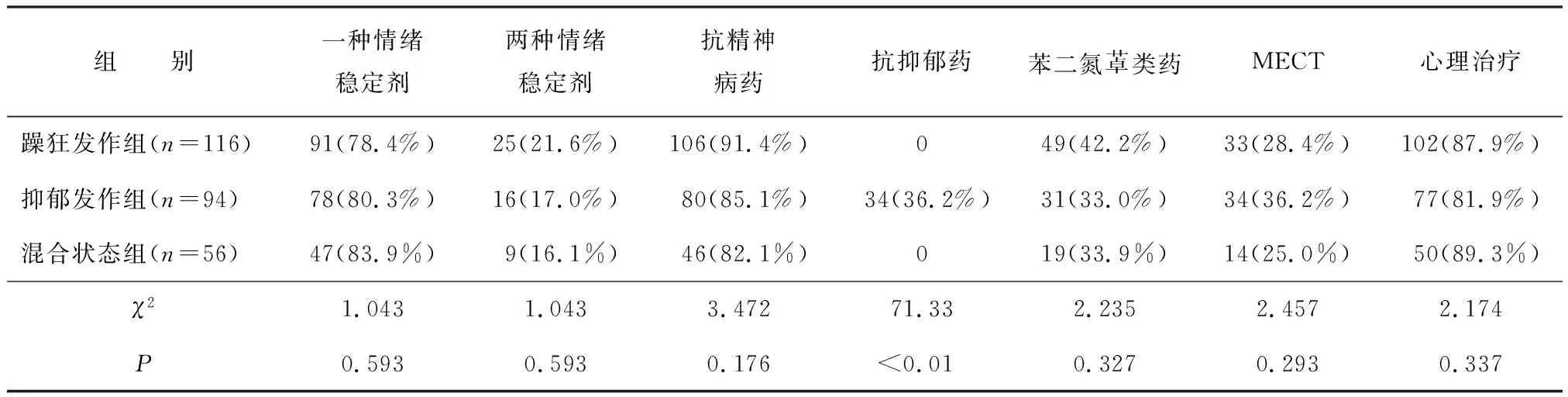

共纳入符合标准的双相障碍患者266例,其中躁狂发作116例(43.6%),抑郁发作94例(35.3%),混合状态56例(21.1%)。三组患者的性别、年龄、住院时间、受教育年限、病程比较差异均无统计学意义(P均>0.05)。抑郁发作组患者在出院前使用抗抑郁药,其他两组患者未使用抗抑郁药物,其他用药及住院期间的无抽搐电休克治疗(MECT)、心理治疗情况组间比较差异无统计学意义(P均>0.05)。见表1、表2。

表1 三组一般资料比较

表2 三组治疗情况比较[n(%)]

注:MECT,无抽搐电休克治疗

2.2 三组HAMD-17、YMRS、ITAQ及DAI评分比较

三组患者HAMD-17、YMRS评分比较差异均无统计学意义(P均>0.05),ITAQ、DAI评分组间比较差异均有统计学意义(P均<0.01)。两两比较结果显示,躁狂发作组ITAQ评分(躁狂发作组 vs. 抑郁发作组:t=-3.194,P=0.005;躁狂发作组 vs. 混合状态组:t=-2.592,P=0.030)、DAI评分(躁狂发作组 vs. 抑郁发作组:t=-3.176,P=0.005;躁狂发作组 vs. 混合状态组:t=-2.078,P=0.021)与抑郁发作组及混合状态组比较,差异均有统计学意义;抑郁发作组与混合状态组的ITAQ(t=0.127,P=0.899)及DAI(t=0.608,P=0.544)评分比较差异均无统计学意义。见表3。

表3 三组HAMD-17、YMRS、ITAQ及DAI评分比较分)

注:HAMD-17,汉密尔顿抑郁量表17项版;YMRS,杨氏躁狂评定量表;ITAQ,自知力与治疗态度问卷;DAI,服药态度清单

3 讨 论

本研究对出院前不同发作类型双相障碍患者的精神症状、自知力及服药态度进行比较,结果显示三组HAMD-17、YMRS评分组间比较差异均无统计学意义,ITAQ及DAI评分组间比较差异均有统计学意义,提示各发作类型双相障碍患者出院前的抑郁及躁狂症状严重程度相当,但自知力及服药态度存在差异。

本研究结果显示,经过住院治疗后,所有患者出院前的HAMD-17、YMRS评分范围分别为(7.4~8.1)分及(6.0~6.9)分,提示抑郁及躁狂症状已得到缓解(HAMD-17评分<7分为缓解,YMRS评分<6分为缓解)[11],且不同发作类型患者的抑郁、躁狂症状严重程度差异无统计学意义。出院前患者ITAQ、DAI评分范围分别为(11.5~14.6)分及(3.6~4.9)分,说明出院前患者的自知力及服药态度仍存在一定损害,出院后需进一步采取干预措施提高患者自知力并改善服药态度。既往研究显示,自知力与精神症状关系密切,同时还受其他因素的影响,如年龄、病程、发作次数等[9]。也有研究认为自知力是精神疾病的独立症状,在精神症状缓解期仍然存在严重的自知力损害[14]。本研究患者出院前HAMD-17及YMRS评分接近缓解水平,但可能由于其他因素的影响,患者出院前的自知力及服药态度仍然较差。

本研究结果显示,出院前躁狂发作患者的自知力及服药态度较混合状态及抑郁发作的患者差,与de Assis da Silva等[8]对门诊患者的研究结果基本一致。de Assis da Silva比较了门诊不同发作类型双相障碍患者的自知力,结果显示躁狂发作患者的自知力水平低于抑郁发作及混合状态的患者[8]。另一项研究随访了一组双相障碍患者,结果显示该组患者在躁狂发作及混合状态时的自知力差于抑郁发作时[9]。躁狂发作患者的自知力较抑郁及混合发作患者差,其原因可能是有躁狂症状的患者更难正确认识自己有精神病,也更难认识到治疗的必要性;另外,自知力与认知功能密切相关,自知力水平受认知功能的影响,特别是执行功能、工作记忆、注意力、言语流畅性等方面[15-17],不同发作类型患者的认知功能水平不同,也可能导致患者自知力水平存在差异。

综上所述,不同发作类型的双相障碍住院患者出院前的自知力及服药态度存在差异,躁狂发作患者的自知力及服药态度较抑郁发作及混合状态患者差。提示双相障碍患者在出院后仍需继续进行康复治疗,并以提高自知力及服药依从性作为治疗的重要部分,康复医疗工作者应根据双相障碍的不同发作类型制定不同的治疗方案,实现个体化康复治疗,尤其要关注躁狂发作患者的自知力及服药依从性,采取有效的干预措施如认知行为治疗等心理康复治疗提高患者的自知力及服药依从性,降低停药或减药的风险,减少复发[18-19]。

本研究仅分析出院前双相障碍患者的精神症状、自知力及服药态度状况,存在以下局限性:本研究为横断面设计,仅比较一个时间点上不同发作类型双相障碍患者的自知力及服药态度,虽然比较了患者的性别、年龄、受教育程度、病程、住院天数等一般资料及接受治疗的情况,仍无法排除其他因素对结果的影响,如各组的用药剂量、疗程,不同的心理治疗方法等;另外,本研究未考察患者的认知功能,无法排除认知功能对结果的影响。