浅析创新能力在物理教学中的培养策略

2018-07-12张成

张 成

(广东省茂名市电白区第三中学 525427)

创新能力是高质素人才的必备素养,因此,在物理教学过程中如何才能培养学生的创新能力是每教师的首要任务,而且应该从以下几方面进行努力:

一、树立学生的自信心,培养大胆创新的精神

著名教育家陶行知先生曾激扬澎湃地讴歌:“处处是创新之地,天天是创新之时,人人是创新之人.”也就是说教师在物理教学中要给学生创设创新的教学环境,应引导学生树立自信心,让他们自信“我能行”,激发学习物理的热情.而且我们还要多鼓励、少批评和打击学生,要更多地看到学生的成绩、亮点和优点,肯定学生的特长,多给予表扬.同时对学生问题回答正确的地方应及时表扬,表扬他们的解题方法富有创新能力,让他们感受到创新的甜头,增强学生的自信心.对于回答问题不对的学生,教师应尽量不要让学生感到出现错误是坏事.哪怕只是有部分答案正确,也要加以肯定,让学生感到自己有进步而勇于实践、勇于探索,大胆去创新.

二、培养学生发散思维,奠定创新的基础

发散思维是指在思考问题时能对问题中的信息向各种可能的方向扩散,并引出更多的新信息,使思维本能地从各种假想出发,不拘泥于一个途径,不局限于既定的理解,尽可能做出合乎逻辑的各种解答,其主要功能就是求异和创新.

发散思维培养的表现形式有很多,其中物理教学中的“两多、一变”等都是其体现.因此可以从以下三方面来培养学生的发散思维能力.

1.一题多变

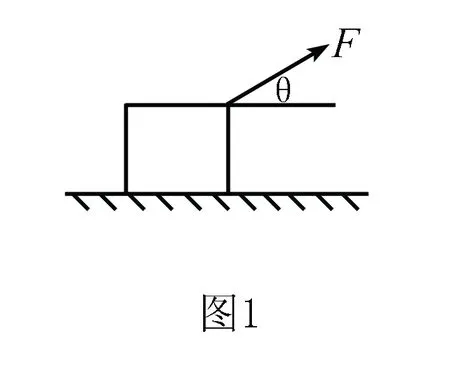

如《牛顿第二定律》中可这样设置例题:质量为m的物体,放在光滑水平面上,用与水平成θ角的力F拉物体,使物体沿水平面作匀加速直线运动,如图1所示,求物体的加速度?

然后进行下列变化:

变化一:如果物体与水平面间的磨擦系数为μ,则物体的加速度又为多少?

解析根据牛顿第二定律:F=ma

有Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)=ma

变化二:物体在水平面上运动时,求力F的取值范围.

解析由物体在水平面上运动这个条件,它有两层含义:

(1)物体不能离开水平面,故有N=mg-Fsinθ≥0,

(2)物体要运动,即Fcosθ-μ(mg-Fsinθ)≥0

变化三:力F取什么值时,物体在水平面运动的加速度最大?最大加速度是多少?

又根据牛顿第二定律可得:Fmcosθ=mam,

所以有am=gcotθ

这些变化层层深入,在变化过程中,需要学生思维的再创造,这样就有效地培养了学生的创新思维和能力.

2.一题多解

对于同一道题,引导学生从不同的角度分析,可能会得到不同的启示,从而引伸出多种不同的解法,这样就能促使学生的思维触角伸向不同的方向,发展学生的发散思维,培养学生的创新能力.

例如:火车以速度V1行驶,司机发现前方轨道相距火车S处,有另一火车沿同方向以速度V2(相对地面,V1>V2)做匀速直线运动,司机立即以加速度a紧急刹车,要使两车互不相碰,a应满足什么条件?

此题有多种解法:

方法一、根据运动规律,两车恰好互不相碰时应满足的条件:

方法三、利用相对运动规律,以前车为参照物,后车相对于前车以初速(V1-V2),加速度a做匀减速运动,当相对速度为0时,相对位移S≤S,则不会相碰,可解出满足a的条件.

比较各方法,多训练,有助于创新能力的培养.

3.变换物理模型

解题的过程实质就是“还原”物理模型的过程,许多新模型是在旧模型的基础上发展或变通而来的.因此,新旧模型具有相关性.在教学中要重视引导学生将相似物理模型进行互相类比转化,挖掘其隐含的共性,把问题进行巧妙的转化,培养学生灵活的创新能力.

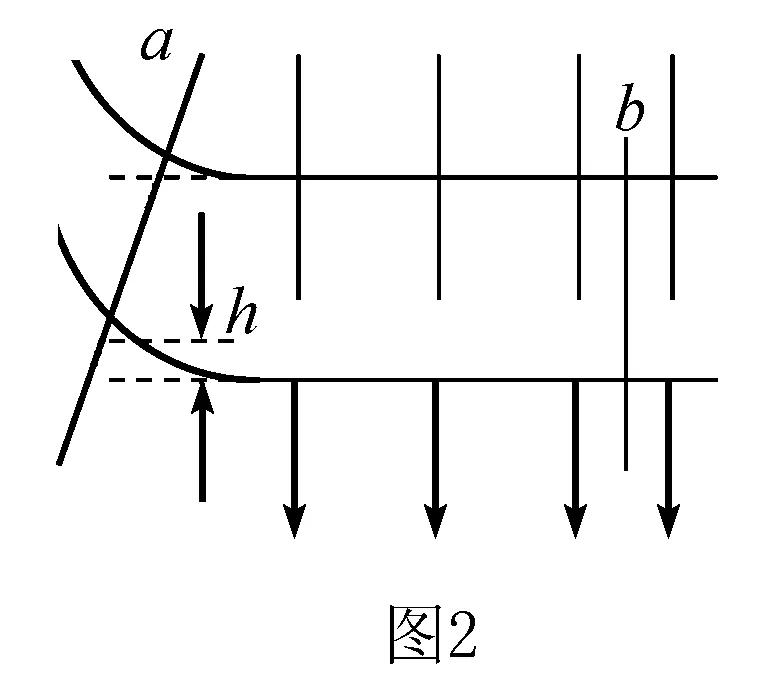

如图2所示高考题,金属棒a从高h处自静止沿光滑的弧形平行金属轨道下滑,进入轨道的水平光滑部分以后在自上向下的匀强磁场B中运动,在轨道的水平部分原来静止放着另一金属棒b,已知两棒质量均为m,求金属a、b的最终速度和整个回路消耗的电能各是多少?

此题看起来好像是电磁类问题,但实质上是一道力学综合题.它涉及到机械能守恒定律、动量守恒定律及能量守恒定律等知识考点.教师只要引导学生把该题的物理情景转化为学生熟悉的子弹打木块的物理模型,这样,学生就能很快求解.

由题意:

(3)根据能量守恒定律有

可见,通过“两多、一变”的教学,将有助于学生加深对知识的理解,提高分析问题、解决问题的能力,增强思维的灵活性、变通性和创新性,有效地培养了学生的创新能力.

三、创设创新情境,培养学生的创新灵感

善问是教师激发学生创新灵感的重要技巧.在教学上只有创设一个恰当的开拓思维情境,就能激发学生创新的灵感.所以老师在备课时,就要备好具有吸引力的问题,让学生思考,这样就能拔动学生的创造性思维的心弦,起着一石击起千层浪的作用,达到培养创新灵感的效果.在物理教学过程中可通过注重变式的启发教学来实现这一目的.

如图3所示,一块冰块漂浮在水中,当冰块完全融化后水面将会发生什么变化?

分析冰漂浮在水中,F浮=ρ水gv排,冰的重力等于冰排开水的重力,因此冰融化成水后,液面的高度保持不变.

如果将条件进行变式,可引出一连串有关液面升降的问题.

A.有一冰块漂浮在水中,其中有木块或空气,在冰融化后,水面如何变化?(不变)

B.如果冰块中有几枚钉,冰原来仍漂浮在水中,冰融化后,水面又如何变化?(下降)

C.假设在一步池塘的水面上漂浮着一只小船,船上有木头和人,如果把船上的木头扔进水中,水面将如何变化?(不变)

D.上题中,如果船上的人跳进水中,当人在水面下时,水面有什么变化?(下降)人浮出水面时,水面又如何变化?(不变)

通过上述一点多思多想的变式的启发教学,激发了学生创新的灵感,培养学生的应变能力和创新精神,“活化”学生的思维方式和解题能力,学生有了创新灵感,创新能力的培养就很自然了.

四、重视实验的探索性,培养学生创新能力

实验教学是物理教学的重要一环,主要培养学生的各种能力.实验探究与学生实践能力的培养是密不可分的,我们应充分发挥物理实验在培养学生创新能力的特殊功效,积极改进实验教学方法,注重实验的探索与创新,设计问题情景,通过实验来显示知识获取的过程,实施“实验、启思、引导”的教学模式.

在实验教学中培养学生的创新能力,具体可以通过创新演示实验、改实验的验证性为探索性和引导学生设计实验等方法来进行教学,这样就可以有效地培养学生的创新能力,例如:在讲授《振动图象》时,可通过人体活动来形象演示沙漏摆实验,教师在讲台上,手上下振动的同时,人匀速运动,让学生观察到手的运动曲线.这样学生就非常形象地得到振动的图象;再如除课堂演示外每隔一定时间就应组织学生到实验室围绕学习过的基本知识,由学生设计实验内容,组织实验器材动手探索物理现象,解决学习上碰到的疑难,这样就可以提高学生自身的创新能力.

可见我们在物理教学中应多渠道地开展创造性活动,可以从以上几个方面对学生进行创新能力的培养,为学生创设良好的创新氛围,这样才能充分开发学生的创新“潜能”,培养他们的创新能力.