北京市正规垃圾填埋场恢复植被特征

2018-07-12张嘉琦郝培尧

张嘉琦,郝培尧,董 丽,李 雄

北京林业大学 园林学院,城乡生态环境北京实验室,北京 100083

我国绝大部分城市采用卫生填埋法处理城市垃圾。当垃圾堆体高度达到设计标准后,对停止填埋作业的垃圾填埋场必须实施封场工程,通常包括堆体整形与处理、填埋气体收集与处理、封场覆盖、地表水控制、渗沥液收集处理、封场工程施工与验收、封场工程后续管理等[1-3]。我国出台的相应技术规范和标准如《生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ114-2004)规定,填埋场封场覆盖后应进行生态恢复;《生活垃圾卫生填埋场封场技术规程》(CJJ112-2007)规定,封场覆盖保护层、营养植被层的封场绿化应与周围景观相协调,并应根据上覆耕植土土层厚度、土壤性质、气候条件等进行植物配置。垃圾场的植被恢复是封场处理及景观提升的重要环节之一,有利于加快填埋场废弃地土地转型,集约利用城市土地资源,完善城市绿色景观体系。

根据北京市市政市容管理委员会2014年10月数据显示,北京市每天产生生活垃圾达1.89万t。各区县共15座正规垃圾填埋场,其中8座超负荷运行,一些已达到计划封场年限的设施仍在作业,彻底封场的填埋场较少;进入2015年后,垃圾日处理能力预期达2.4万吨,七成垃圾采取更为环保的焚烧、生化等资源化处理方式[4],7座卫生填埋场将在2~3年内封场。因此在未来,对各填埋场封场后的生态修复势在必行。

从立地条件来看,15座填埋场多处于乡镇平原环境,部分属于山区沟谷型。对不同类型填埋场的植被现状、群落特征进行实地调研和分析,有助于筛选出适应不同类型垃圾场立地条件、生态恢复可利用的植物种类,营造高效能的配置形式,提升植被恢复的效率及效果,也为未来垃圾填埋场的生态恢复提供借鉴。

1 研究区概况

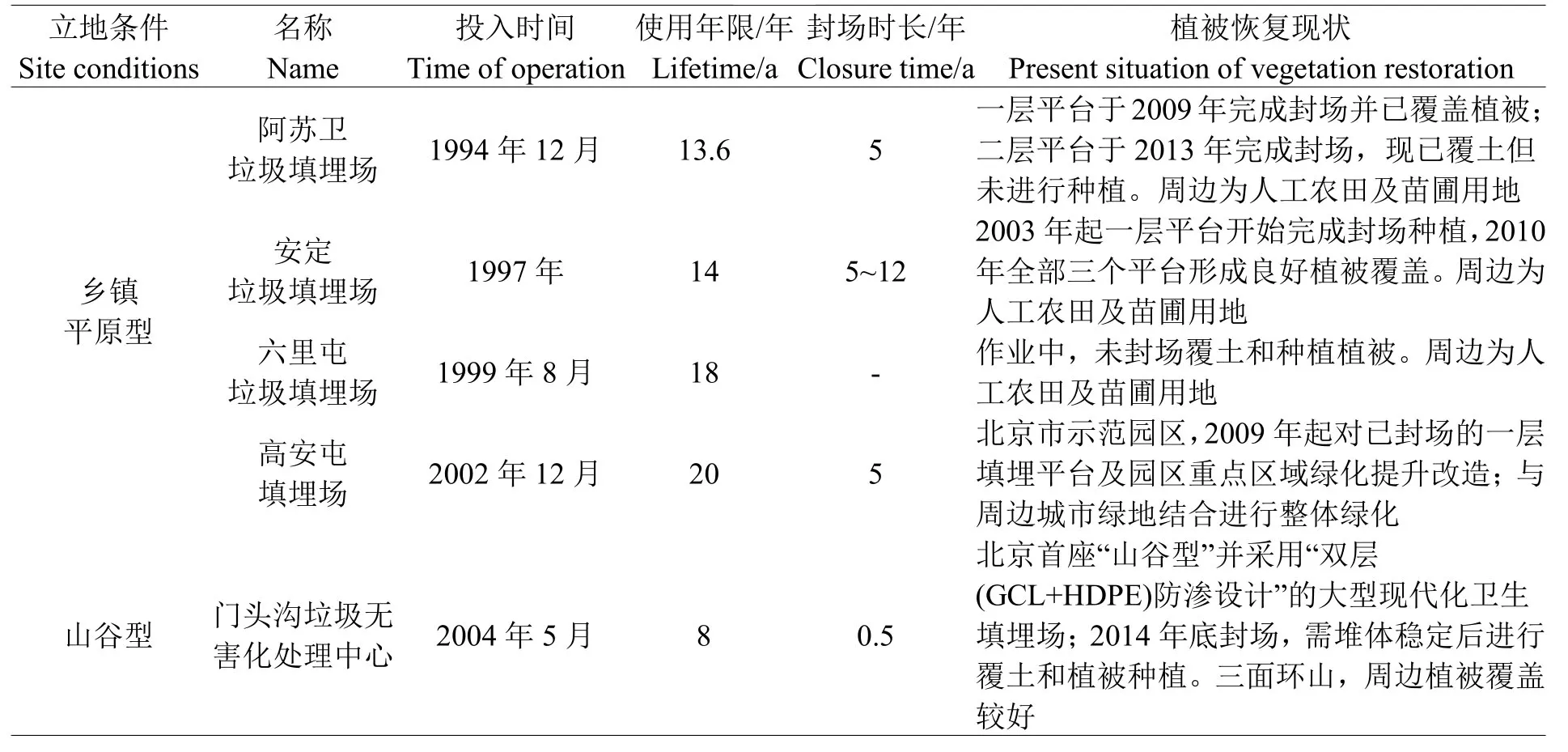

经基础资料收集和实地踏勘,选取北京市5个具有代表性的垃圾填埋场为研究对象,涵盖不同立地条件、封场时长和植被状态(见表1)。

选择乡镇平原型垃圾填埋场样本时,根据封场时长和周边环境的异质性选择了北京市近郊的4个正规垃圾填埋场;山谷型卫生填埋场较少,且完成封场的仅门头沟区垃圾无害化处理中心一座。此样本地型属于中、低山(丘陵及山前地带),地形起伏,沟谷发育,海拔高程在200 m以上,最高286.5 m。目前封场覆膜的堆体上还没有植被覆盖,但填埋区周围及周边山区均有良好自然植被。植被调研区域总面积约30.5 hm2,海拔178~326 m之间。目前,对于门头沟地区生态恢复的研究主要集中在废弃的采石场、煤矿、旧灰窑、砂石坑等区域[5]。由于垃圾无害化处理中心刚刚封场,对于此类型废弃地的生态修复研究还没有大量展开。

表1 研究对象基本情况表Table 1 Research object basic situation table

2 研究方法

2015年3~4月中旬对4家乡镇平原型填埋场的修复植被进行调查,包括填埋区堆体覆盖植被、生活区绿化和周边植被环境三个方面,以堆体为重点调查区(如图1);对山区型填埋场场内及周边植被采用路线调查和样方法结合的方式,4月下旬至5月初及同年8月下旬进行春夏季调查。场内共调查10×10 m乔木样方7个;周边北、南、西南三面山体共调查乔木样方36个,5×5 m灌丛样方11个,2×2 m地被样方6个。在乔木样方中对乔木进行每木测量;灌木层对角设置两个5×5 m小样方,记录树种名称、株高、蓬径等信息;四角和中心各设1个1×1 m地被层小样方,记录物种名称、盖度、起源等;对于缠绕、攀援的层间植物,记录物种名称、盖度、起源等因子。灌丛样方中,在地被层中心和一组对角共设置3个1×1 m小样方,测量记录方法同乔木样方。

根据记录,分别对各样方乔木层、灌木层、地被层进行物种重要值的计算和排序:乔木层的重要值IV=(相对多度+相对高度+相对优势度)/3;其中,相对多度(%)=100×某个种的株数/所有种的总株数,相对优势度(%)=100×一个种胸高断面积之和/所有种胸高断面积之和。灌木层和地被层的重要值IV=(相对多度+相对高度+相对盖度)/3。地被层物种重要值以相对盖度表征。据此确定各层优势种以划分出不同的群落类别,留存原始数据以用作多样性等信息的后续研究。

图1 垃圾堆体剖面示意图Fig.1 Schematic profile of scrap heap

3 结果与分析

3.1 北京市乡镇平原型垃圾填埋场植被恢复的分析

正规垃圾填埋场一般包括填埋区、生活保障区以及沼气、渗滤液等的综合处理区。由于场地条件差异,植被选择以及景观呈现有所不同。

3.1.1 堆体植被基本树种构成 在4个垃圾填埋场中,除六里屯填埋场还未对填埋区堆体进行种植覆盖,其他3个已采取了一定的绿化手段(图2)。

阿苏卫和高安屯填埋场堆体表面植被在物种选择和配置模式上均较为单一,大面积采用结缕草人工草皮和低矮灌木单元重复式的建植形式,灌木种类均为沙地柏(Sabina vulgalis)、小叶黄杨(Buxus microphylla)、金叶女贞(Ligustrum vicaryi)、紫叶小檗(Berberis thunbergii‘Atropurpurea’);安定填埋场现有植物种类较多且更加自然化,乔灌木种类和覆盖面积提升,也加入了更多景观树种。经统计共有植物22种,隶属于14科19属。草本植物共9种,多为野生,其中菊科3种、禾本科、旋花科各2种、藜科1种,以及萝藦科草质藤本萝藦(Metaplexis japonica);乔灌木共12种,其中蔷薇科3种,柏科、木犀科各2种,其余分属黄杨科、豆科、漆树科、山茱萸科、小檗科;另有1种木质藤本五叶地锦。

3.1.2 堆体植被主要群落模式及差异性分析 封场后植被恢复时长及定位目标对修复植被的选择有一定的影响。阿苏卫和高安屯填埋场堆体一层平台以人工草皮为主,部分区域以高40 cm左右的低矮小灌木组成文字或模纹,覆盖程度不高。大面积人工草皮需精细养护,“生态修复”手法体现不足;相比之下安定填埋场生态防护型植被修复特色明显。最初封场的一层平台植被种植达十年以上,使用的人工高羊茅(Festuca elata)、野牛草(Buchloe dactyloides)草皮群落演替显著,仅平台边缘有部分残余,现草本层主要为野生草本。坡面采用单独或混合种植紫穗槐和火炬树、下覆混播草种植生袋的形式,生长状况、覆盖程度好,代替了适应性差、维护成本高的人工草皮,边坡防护和生态绿化作用突出。面向主要道路的坡面为形成较好的景观效果,除使用沙地柏、小叶黄杨等小灌木外,还种植有连翘(Forsythia suspensa)、红瑞木(Cornus alba)、紫叶矮樱(Prunus cistena)等观花、异色树种以及修整形的圆柏(Sabina chinensis)等。木本植物的覆盖面积总体达90%以上。大量使用的紫穗槐和火炬树,目前虽存在争议,均属已公布的北京市外来入侵植物[6]。在垃圾填埋场人工环境中,若排除对周边地区的不利影响,利用其适应性强、易于繁殖的特性,比大面积人工草皮更加接近低人工干预、粗放管理的植被恢复模式。二者均为浅根性,也能保证堆体覆膜的安全;水平根系发达,保持边坡水土、涵养水源的作用明显;豆科的紫穗槐又是良好的绿肥,无论从生态意义、节约成本还是持续景观效果来讲都更胜一筹。

结合北京城市园林绿化植物应用现状,从物种组成、生活型及来源方面综合分析,三个样本大多选择了园林绿化中应用频度和数量较高的物种,如圆柏(Sabina chinensis)、火炬树(Rhus typhina)、小叶黄杨、金叶女贞、蒲公英(Taraxacum mongolicum)、高羊茅等,分别在乔木、灌木、草本植物的应用频度或数量排序中处于前10位;但同时,也与城市园林绿地一样存在乡土树种特别是野生本地乔木、花灌木物种应用不足的问题[7];在草本地被的应用上,封场时间较长的安定填埋场已渐渐将野生缀花草地植物如苦荬菜(Ixeris polycephala)、蒲公英等有意识保留,丰富地被植物景观、增加物种多样性、节约管理成本,值得其它填埋场以至城市园林绿地借鉴推广。

图2 垃圾堆体的植被恢复Fig.2 Vegetation restoration of scrap heaps

3.1.3 场区整体植被特征 通过对场区其他部分及边界的植被调查发现,这些区域受填埋环境干扰并不严重,植物长势大体良好。生活区和综合处理区往往结合水景、小品等形成与一般公园绿地无异的植物景观。在与周边植被环境结合的方面,由于六里屯、阿苏卫、安定填埋场周边均为乡镇农田或苗圃,周边植被对场内植被恢复模式的借鉴意义不大,基本采用在边界种植毛白杨(Populus tomentosa)、旱柳(Salix matsudana)、刺槐、臭椿等高大乔木形成防护林带的模式。

高安屯垃圾填埋场受朝阳区政府对高安屯地区整体规划的影响,处于大面积城市绿地包围中,场内绿化与周边环境相接续,体现规划层面上绿色景观和生态恢复的整体性。边界使用毛白杨、臭椿等作为防护林带;园区中植物物种丰富度高,观赏性强,多为人工建植,部分人工林下区域也形成了低维护的野生草被;做到景观与生态相结合。

3.2 北京市山区沟谷型垃圾填埋场植被恢复的分析研究

门头沟区垃圾无害化处理中心堆体上还未进行植被恢复;场内其他区域存在垃圾堆放、地表污水径流的状况,也与周边山区生境状况存在差异。故对场内和场外分别调查。

3.2.1 场内及周边基本树种构成 调查中共统计到植物132种,隶属53个科,119属。其中,场内植物36种,隶属21个科,33个属;菊科、禾本科植物所占比例较高。周边植物117种,隶属47个科,106个属;菊科、蔷薇科、豆科、禾本科植物所占比例较高。

全部132种植物中,有常绿乔木3种,占2.3%;落叶乔木为21种,占15.9%;常绿灌木4种,占3.0%;落叶灌木18种,占13.6%;一年生草本34种,占25.8%;多年生草本44种,占33.3%;藤本植被8种,占6.1%。草本植物共占62.9%。

此区域乔木以北京常见乡土树种如侧柏、榆、山楂、臭椿等为主,长势稳定;也有桑(Morus alba)、构树(Broussonetia papyrifera)等植物的自然更新苗,部分已达小乔木状态。由于人类居住等活动曾对种源的影响,一些废弃房屋基址等地点有核桃(Juglans regia)及归化种刺槐等出现。灌木基本为自然植被,种类上与乔木比例相当;场区内和公路两侧也有丁香(Syringa oblata)、沙地柏等人工栽植植物。草本种类最为丰富,基本为野生,未发现人工草皮;层间有攀援或缠绕藤本出现。

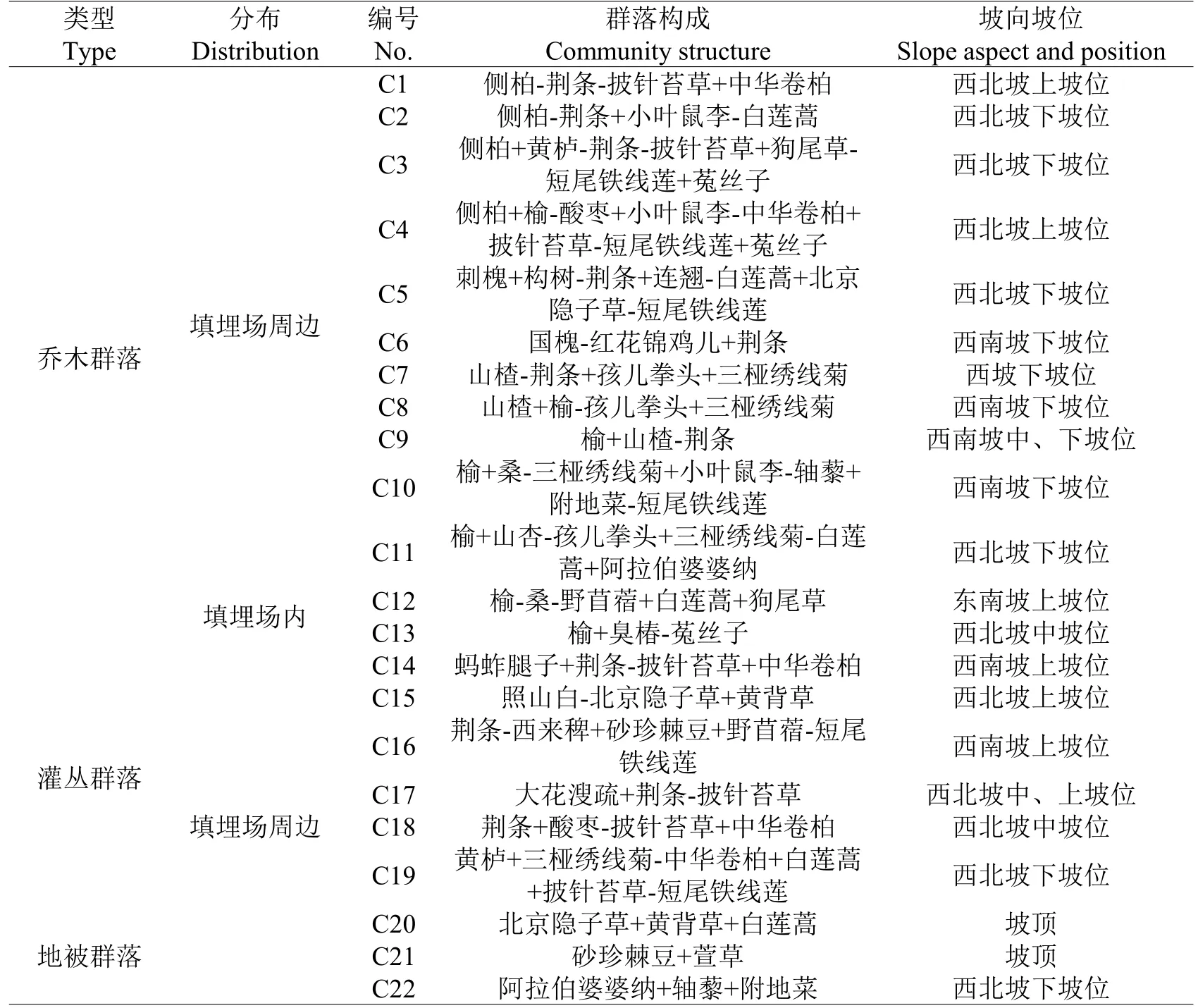

3.2.2 场内及周边典型群落 基于样方调查,经过优势种的统计汇总,得到乔木群落13种、灌丛群落6种、地被群落3种,具体分类情况如下表2。

在这些群落中,优势植被是人工抚育的半自然林,多同种成片分布。包括填埋场外半阴坡上以侧柏为优势种的针叶林,半阳坡上以山楂、榆等为优势种的落叶阔叶林和填埋场内以榆、臭椿为优势种的乔木群落,小部分区域也有以刺槐为优势种的人工林群落;灌丛群落和草本群落主要分布在土壤严重裸露、日照强烈的山顶以及场内林缘,以荆条、蚂蚱腿子、大花溲疏、酸枣等为优势种。处于不同立地条件的各类群落在物种组成、多样性等方面也存在差异,半阴坡下坡位的群落物种组成、层次结构总体上更为复杂,多样性较高。

表2 门头沟区垃圾无害化处理中心群落分类表Table 2 Community classification table of waste harmless treatment center in Mentougou District

4 结论与建议

4.1 乡镇平原型垃圾填埋场植被恢复特征及方法

乡镇平原型垃圾填埋场植被恢复主要针对填埋作业区的垃圾堆体,封场时长对于恢复植被所呈现的状态有重要影响。因此,可依封场时长遵循“草-灌-乔”的顺序逐步进行植被恢复,最终形成乔、灌、草复层绿化模式。从人工建植高羊茅等草皮开始,注意保护逐步发生自然演替的地带,选择性保留野生草本群落,如豆科苜蓿(Medicago sativa)、菊科蒲公英、藜科灰菜(Chenopodium album)等,以利用先锋植物的适应性加速演替和稳定,并为灌、乔的生长创造更佳的土壤条件;此阶段可配合种植沙地柏、金叶女贞等低矮、质轻的小灌木,在不破坏堆体覆土稳定性的前提下提高坡面水土保持的效能。之后可种植其他树型较小、浅根系、耐性强的灌、乔物种,保护自然更新苗,使物种多样性提升、群落结构更加合理、生态系统更为稳定,可选用紫穗槐、火炬树等树种,但更应尽量使用乡土植物,如连翘、红瑞木、荆条等;待堆体稳定后,可配合场区整体及周围景观种植观赏性花木,建设具良好景观效果的植物群落。北京地区可选用圆柏等常绿树种,紫叶矮樱、黄栌(Cotinus coggygria)等色叶树种,碧桃、樱花、紫薇(Lagerstroemia indica)等观花树种。修复过程中,可采用乔/灌木+草种植生袋或草种喷播等生态工程技术,控制传统覆土播种造成的土壤侵蚀,满足临时边坡快速绿化要求[8]。

结合周边城乡环境,应关注土地利用规划和生态平衡间的关系[9]。对于垃圾填埋场这一完全人工化的作业环境,除考虑加速植被恢复外,也可开发其他使用功能,从规划层面上进行生态景观设计[10,11]。如高安屯填埋场部分区域规划为公共绿地,建设有地带性特点的近自然公园;也可建设成高植被覆盖度的城市“森林岛”,使其具备大规模林地生态效益与大尺度植物景观效果的双重特性。

4.2 山区沟谷型垃圾填埋场植被恢复特征及方法

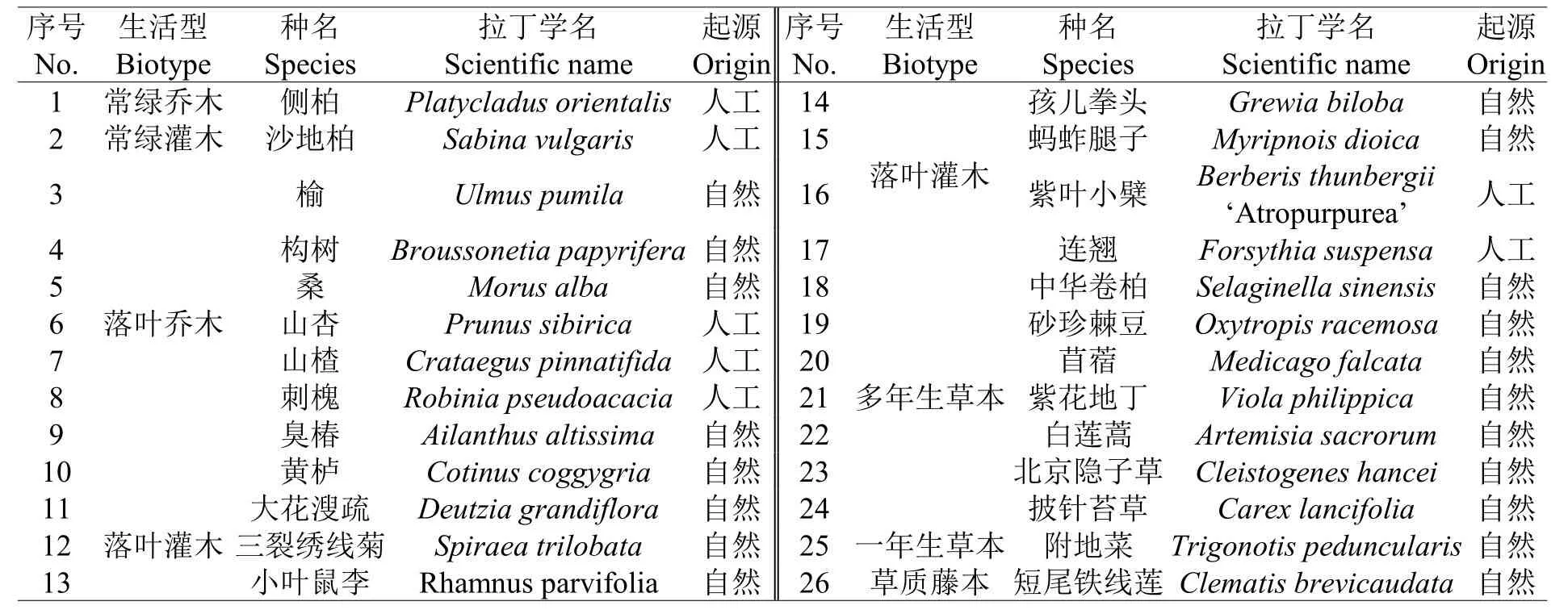

修复植物物种的选择对垃圾填埋场的生态修复有着重要影响[12]。此类填埋场除最初按上述方法对堆体进行建植外,还需着重调查场内次生和周边原有植被,加入人工干预加速植被恢复进程,以尽量实现将人工破坏的环境恢复到原始或可利用状态的生态修复目标。以门头沟区垃圾无害化处理中心为样本,可供参考的恢复植被物种如下表3。此区域内调查到的草本植物均为野生,难以完全仿照进行人工建植。建议在植被修复过程中采用乔木+灌木+混播草种植生袋的模式,使草本植物逐渐向本地区的自然群落形式演替。

除影响垃圾填埋场植被恢复的土壤营养成分、重金属和填埋气等环境因子[13-15],山区环境更为复杂。据此可引入对坡向坡位、光照、水分、土壤理化性质等因子的采集和分析,进行其与植物群落结构、多样性等的相关性研究,依据具体环境选择适宜群落模式。

表3 门头沟区垃圾无害化处理中心植被恢复推荐物种Table 3 Recommended species for vegetation restoration in Mentougou District garbage disposal center

5 结语

垃圾填埋场这一特殊类型用地环境因子的改善涉及到城市规划、环境科学与工程、土壤、水土保持、生态、园林等多个学科的技术手段[16],其生态修复是一个复杂、综合、长期的过程。植被恢复作为生态修复的重要一环,不仅能够提升填埋场环境质量和景观效果,对于土地资源的合理转化、城市生态系统的优化也有着积极的影响。

[1]肖 玲.中国城市生活垃圾管理模式探讨[J].干旱区资源与环境,2003(3):65-69

[2]张英民,尚晓博,李开明,等.城市生活垃圾处理技术现状与管理对策[J].生态环境学报,2011(2):389-396

[3]吴英博.生活垃圾填埋场封场后的维护与利用[J].绿色科技,2011(12):144-145

[4]桑志伟,张 文,赵 铎,等.北京市垃圾填埋场修复技术及发展趋势[J].辽宁化工,2014(11):1417-1420

[5]黄锦楼,欧金明,王如松,等.北京市门头沟区生态修复模式探讨[J].生态学杂志,2008(2):273-277

[6]王苏铭,张 楠,于琳倩,等.北京地区外来入侵植物分布特征及其影响因素[J].生态学报,2012(15):4618-4629

[7]郑西平,张启翔.北京城市园林绿化植物应用现状与展望[J].中国园林,2011(5):81-85

[8]常馨方.垃圾填埋场边坡植被建植和土壤改良技术研究[D].北京:北京林业大学,2008

[9]闫水玉,任天漫,杨会会.城市规划中几种生态范式探讨[J].西部人居环境学刊,2013(3):37-42

[10]李 雄,徐迪民,赵由才,等.生活垃圾填埋场封场后土地利用[J].环境工程,2006(6):64-67,5

[11]郭 湧.北京市周边非正规垃圾填埋场景观改造设计研究[D].北京:清华大学,2012

[12]徐 敏.垃圾填埋场植被恢复技术的进展分析研究[J].资源节约与环保,2013(9):166

[13]敦婉如,岳喜连,赵大民.垃圾填埋场营造人工植被的研究[J].环境科学,1994(2):53-58,94

[14]林学瑞,廖文波,蓝崇钰,等.垃圾填埋场植被恢复及其环境影响因子的研究[J].应用与环境生物学报,2002(6):571–577

[15]李 胜,张万荣,茹雷鸣,等.天子岭垃圾填埋场生态恢复中的植被重建研究[J].西北林学院学报,2009(3):17-19

[16]郭小平,赵廷宁,石 健,等.垃圾填埋场植被恢复技术进展[J].中国水土保持科学,2006(S1):95-99