星海湖水生生物群落结构及鱼产力评估

2018-07-11赵睿智王晓奕赵红雪邱小琮

赵睿智,王晓奕,赵红雪,邱小琮

(1 宁夏大学生命科学学院,宁夏 银川 750021;2 银川市水产技术推广服务中心,宁夏 银川 750001)

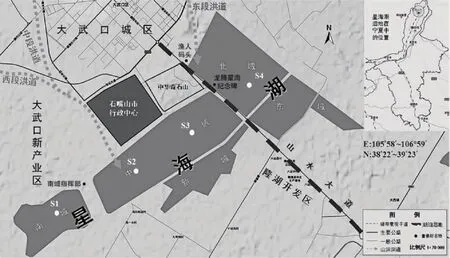

星海湖地处宁夏回族自治区石嘴山市大武口区,东经105°58′~106°59′,北纬38°22′~39°23′。星海湖集湖泊、沼泽、盐土、湖土荒地等多种类型为一体,属于黄河水系,区域总面积48.08 km2,其中湖泊面积14.7 km2,平均水深1.7 m[1]。星海湖是宁夏石嘴山市极具价值的湖泊湿地,不仅承担着防洪调洪、蓄水补水、调节气候等功能,同时也被赋予了改善生态环境、完善城市功能、打造城市水文化、提升城市形象的重要使命[2]。目前,星海湖已被列入全国首批湿地保护示范项目名单,为了优化星海湖的水产、水禽、水生种植和水上旅游等“四水产业”,将其建设成为经济效益、社会效益以及生态效益的有机统一体,调查和保护星海湖的水生态环境是势在必行的基础工作之一。水生生物的群落结构能够反映水生态系统的健康情况,完整的水生生物群落是水生态系统抵抗外界干扰维持稳态的基础。对湖泊进行生态学研究的过程中,调查水生生物群落结构是必不可少的环节之一。水体鱼产力是渔业科学和水域生态学的核心问题之一,近年来随着对生态系统能量流动和物质循环过程的深入揭示,鱼产力研究在理论上和实践上都有较大的发展,成为了合理利用水体生物资源的重要依据[4-6]。现有对星海湖的研究多集中于水污染评价与防治方面[1-3],尚未见到有关星海湖生态学方面的研究报道。

本研究调查了星海湖水生生物群落结构,在系统的生态学研究基础上估算了星海湖的鱼产力,并对鱼类放养品种及合理放养量进行了分析,旨在为星海湖湖泊渔业生产、水体管理和水生态保护提供参考。

1 材料与方法

1.1 采样点的布设

根据星海湖的形状,在星海湖设置了4个采样点:南域(S1),中域(S2、S3),北域(S4)(图1)。

图1 星海湖采样点设置

1.2 采样情况

采样时间为春(2016年4月)、夏(2016年7月)、秋(2016年10月)、冬(2017年1月),对星海湖水体中的水生生物进行定性、定量分析。 水生生物样本采集方法依据《湖泊富营养化调查规范》进行[7]。

1.3 鱼产力评估

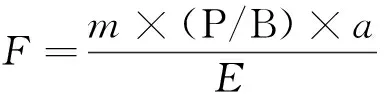

根据浮游植物、浮游动物、底栖动物等水生生物量、P/B系数(生物量周转效率)、饲料利用率和饲料系数,估算星海湖水体的潜在鱼产力[8-15]。计算公式为:

(1)

式中:F—鱼产力,kg/hm2;m—水生生物量,kg/hm2;a—饲料利用率,%;E—饲料系数;P/B—

生物量周转效率。

1.4 鱼类合理放养量

鱼类合理放养量按以下公式计算。

(2)

式中:SR—鱼类合理放养量,尾/hm2;F—鱼产力,kg/hm2;R—起捕规格,kg/尾;r—回捕率(被捕回的鱼尾数与原放养鱼尾的百分比),%。

2 结果与讨论

2.1 星海湖浮游植物种群结构

2.1.1星海湖浮游植物种类组成

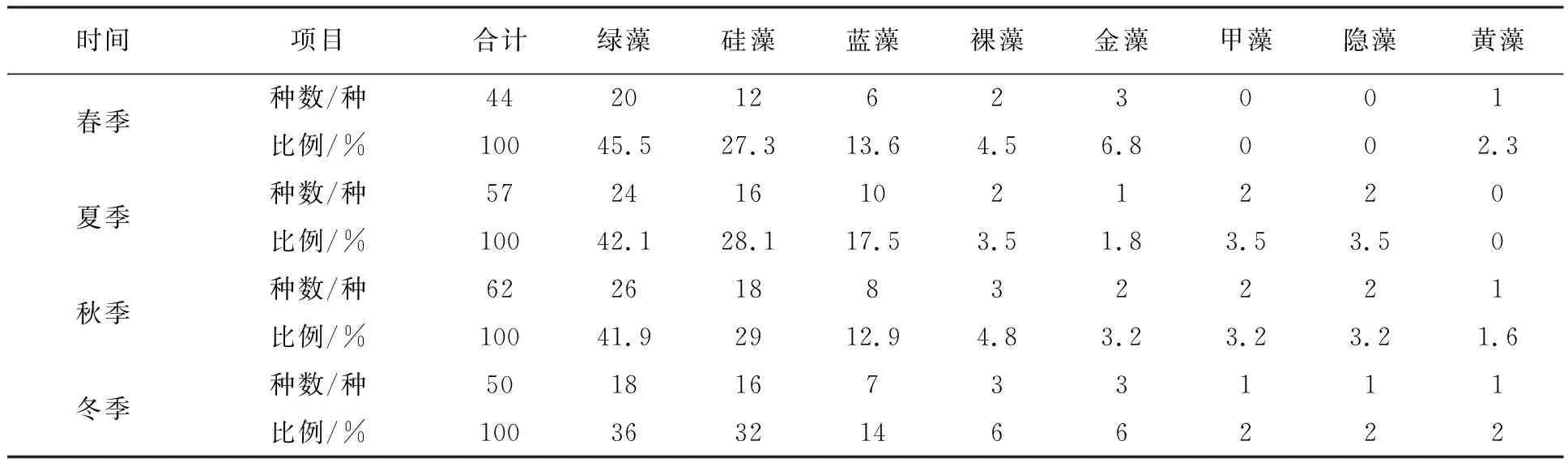

星海湖各季节浮游植物各门组成比例如表1。

表1 星海湖浮游植物种类组成

共采到浮游植物73种,隶属于7门58属。其中以绿藻门种类最多,25属 28种,占总种类数的38.4%;硅藻门次之,14属19种,占26.0%;蓝藻门12属14种,占19.2%;金藻门4属4种,占5.5%;裸藻门2属3种,占4.1%;甲藻门3属3种,占4.1%;隐藻门2属2种,占2.7%。星海湖浮游植物在四季中变化很大,秋季种类数最多,冬季最少。在同一季节中绿藻门的种类数最多,其次是硅藻门和蓝藻门。各样点都是绿藻物种最多,其次是硅藻、蓝藻。

2.1.2星海湖浮游植物生物量和密度

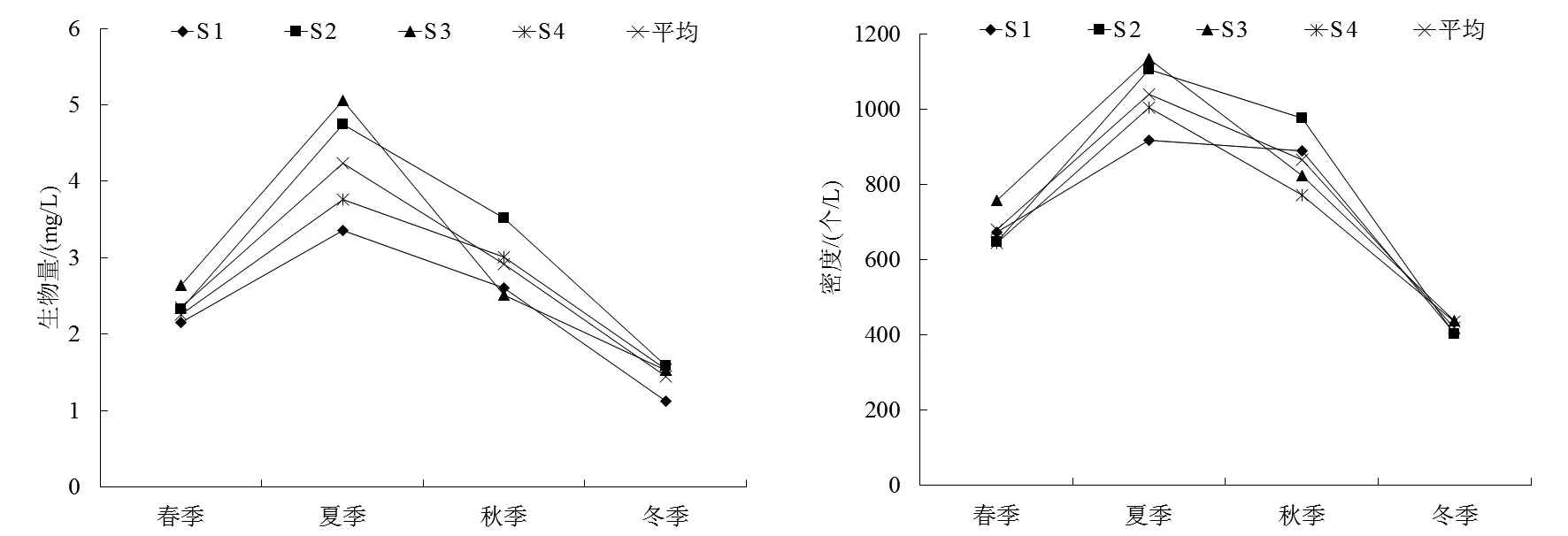

图2所示:星海湖浮游植物年平均密度为719.4×104个/L,变幅378.7×104~979.4×104个/L,年平均生物量为6.34 mg/L,变幅2.97~9.80 mg/L,夏季浮游植物密度最高,蓝藻占绝对优势,绿藻、硅藻次之;冬季密度最低,绿藻占优势,其次为硅藻。夏秋季节水温较高,且水体氮磷营养盐含量丰富,蓝藻大量繁殖,是造成星海湖富营养化的主要原因。星海湖夏季浮游植物生物量最高,此时以硅藻占优势,冬季生物量最低,绿藻占优势。各样点间浮游植物的密度与生物量差异不明显。

调查结果表明,星海湖浮游植物种类多,一年共检测到浮游植物7门58属,其平均密度为719.4×104个/L,生物量为6.34 mg/L,绿藻门、硅藻门和蓝藻门为该湖泊的优势种群,占浮游植物总种类数的38.4%、26.0%、19.2%,这一群落结构特点与国内已知报道相近[3-5,16-18]。

按国内有关评价湖泊富营养化生物学评价标准,根据浮游植物密度及生物量指标,星海湖处于中富营养状态[7]。

2.2 星海湖浮游动物种群结构

2.2.1星海湖浮游动物种类组成

星海湖浮游动物31种,其中轮虫18种,占58.1%;枝角类10种,占32.3%;桡足类3种,占9.7%,春季出现的种类最多,冬季最少。常见的种类角突臂尾轮虫(Brachionusangularis)、萼花臂尾轮虫(B.calyciflorus)、矩形龟甲轮虫(Keratellaquadiata)、曲腿龟甲轮虫(K.vaigavalga)、月形腔轮虫(Lecaneluna)、前节晶囊轮虫(A.priodonta)、异尾轮虫(Trichocerasp.)、长肢多肢轮虫(Polyarthratrigla)、长三肢轮虫(Filinialongiseta)、近邻剑水蚤(Cyclopsvicinus)、桡足类无节幼体(Nauplius)。

2.2.2星海湖浮游动物密度与生物量

星海湖浮游动物生物量和密度时空变化见图3。星海湖浮游动物年平均密度为752 个/L,变幅420~1 040 个/L,年平均生物量为2.73 mg/L,变幅1.443~4.232 mg/L,夏季浮游动物密度和生物量最高,冬季较低。夏秋季节水温较高,藻类大量繁殖,以藻类为食的浮游动物数量也随之增加,各样点间浮游动物的密度与生物量差异不明显。

浮游动物能够作为一项指标来评价水体营养状况,角突臂尾轮虫(B.angularis)、萼花臂尾轮虫(B.calyciflorus)往往被认为是水体富营养化的指示种类[19-22]。本研究结果显示,这两种轮虫频繁出现于星海湖中,且在夏秋季节形成优势物种,这说明星海湖水体已经进入了富营养化状态。

2.3 星海湖底栖动物种群结构

2.3.1星海湖底栖动物种类组成

星海湖底栖动物共25种,隶属3门4纲16科,其中环节动物门8种,均为寡毛纲种类。软体动物4种,其中瓣鳃纲1种,腹足纲3种。节肢动物2纲2目4科13种,昆虫纲种类最多,共9种,甲壳纲4种。从各物种在定量样品的出现频率及所占比重来看,确定苏氏尾鳃蚓(Branchiurasowerbyi)、多毛管水蚓(Aulodriluspluriseta)、维窦夫盘丝蚓(Bothrioneutumvejdovskyanum)、羽摇蚊(Chironomusplumosus)和纹沼螺(Parafossarulusstriatulus)为优势种类。

2.3.2星海湖底栖动物的生物量和密度

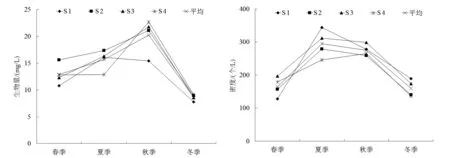

图4所示:星海湖底栖动物年平均密度为224 个/L,变幅160~295 个/L,年平均生物量为14.35 mg/m2,变幅8.61~20.25 mg/m2,夏季底栖动物密度最高,冬季最低,生物量秋季最高,冬季最低。

本研究结果显示,星海湖水体呈现富营养化状态。水体中大量的营养物质沉积在底泥中,为底栖动物的生长与繁殖提供良好的营养环境[23-25]。另外,夏秋季节水温较高,浮游生物大量繁殖,饲料丰富。因此,星海湖底栖动物的种类与数量均呈现较高的水平。

图2 星海湖浮游植物生物量和密度时空变化

图3 星海湖浮游动物生物量和密度时空变化

图4 星海湖底栖动物生物量和密度时空变化

2.4 星海湖水生植物种群结构

2.4.1星海湖水生植物种类组成

星海湖检出水生维管束植物33种,分别隶属于23科。其中,蕨类植物1科2种,裸子植物2科4属4种,被子植物20科27种。被子植物中,双子叶植物4科9种,单子叶植物9科18种。依生活型而论,挺水植物7种,占所有种类的25.9%,漂浮植物5种,占18.5%;浮叶植物5种,占18.5%,沉水植物10种,占37.0%。从种类组成分析,绝大部分为湖泊中普生性的种类。

2.4.2星海湖水生植物密度与生物量

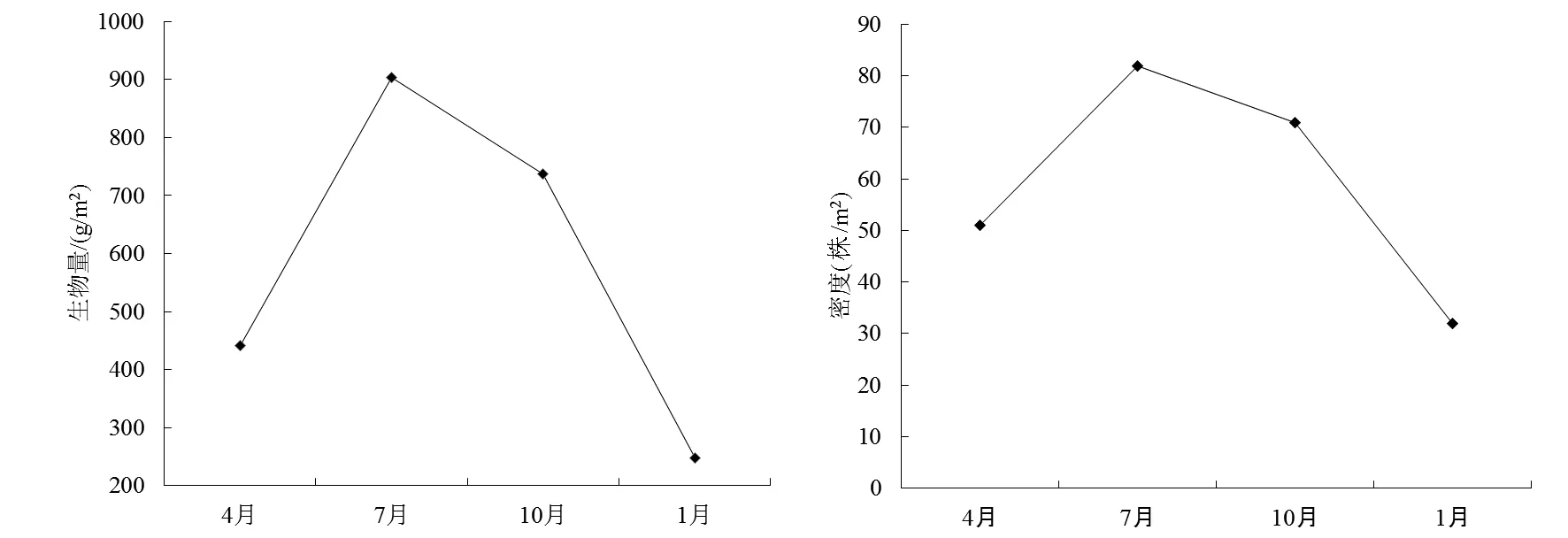

星海湖水生植物密度与生物量变化见图5。星海湖水生植物年平均密度为59株/m2,变幅32~82株/m2,年平均生物量为583 g/m2,变幅248~903 g/m2,夏季水生植物密度最高,冬季最低,生物量夏季最高,冬季最低。夏季水温较高,水生植物生长旺盛,此时量最大。各样点间水生植物的密度与生物量差异不明显。

图5 星海湖水生植物密度和生物量的时空变化

水生植物数量的季节性变化规律决定了其对水体氮磷等营养盐的吸收程度[13],星海湖水体氮磷营养盐含量冬春季较高,夏秋季较低,其原因主要是因为水生植物的量在夏秋季节达到高峰,吸附贮存了相当数量的营养盐类,使得水体营养盐含量降低[26-27]。同时,水生植物个体大、生命周期长、吸附和储存营养盐能力强,能够通过对光环境和营养盐竞争,抑制藻类生长,净化水质。

3 星海湖鱼产力评估与分析

3.1 鱼产力计算与分析

3.1.1浮游生物提供的鲢、鳙鱼产力估算

浮游植物鱼产力估算星海湖浮游植物年平均生物量为6.34 mg/L,湖泊平均水深1.7 m,养殖水域面积为2 400 hm2,则浮游植物现存量为108.41 kg/hm2,P/B系数以110计算,饲料系数取40,饲料利用率取20%,则根据公式(1),浮游植物的鱼产力估算为59.63 kg/hm2。

浮游动物鱼产力估算星海湖浮游动物年平均生物量为2.73 mg/L,湖泊平均水深1.7 m,养殖水域面积为2 400 hm2,则浮游动物现存量为46.68 kg/hm2,P/B系数以30计算,饲料系数取10,饲料利用率取50%,则根据公式(1),浮游动物鱼产力估算为70.02 kg/hm2。

外源性食物鱼产力估算如果考虑到有机碎屑和细菌等外源性食物的饲料作用,则实际生产力还要增加,一般认为外源性食物提供的鲢、鳙鱼产力为浮游生物鱼产力的50%。星海湖中浮游生物提供的总鱼产力为129.65 kg/hm2,因此星海湖腐屑等外源性食物可提供鲢、鳙鱼产力为64.83 kg/hm2。

综合以上三方面的结果,估算星海湖浮游生物及外源性食物可提供的理论鲢、鳙鱼产力共为194.48 kg/hm2,即在保持目前水域理化、生物状态和不进行人工投饵的前提下,每年鲢、鳙鱼理论最高生产量为194.48 kg/hm2。星海湖养殖水域面积为2 400 hm2,则每年鲢、鳙理论生产量的最大值为466.75 t。

3.1.2底栖动物提供的杂食性鱼产力估算

星海湖底栖及甲壳动物年平均生物量估算为14.35g/m2,P/B系数取3,饲料系数取4,饲料利用率取30%。则根据公式(1),底栖动物提供的杂食性鱼产力为32.29 kg/hm2。全湖养殖水域面积2 400 hm2,则杂食性鱼类(鲤、鲫鱼等)理论生产量为77.49 t。

3.1.3水生植物提供的草食性鱼产力

星海湖水生植物资源的生物量为655 g/m2,其中90%以上是草鱼难以摄食的挺水植物,据此计算草鱼合理存量只有291.5 g/hm2。目前星海湖水生态恢复的首要任务是尽快恢复水下植物生境,待水下植被保有量达到一定程度后,通过生物调查和科学计算,按比例放养和捕捞草鱼等草食性鱼类,恢复星海湖在保持水生态平衡基础上的草食性鱼类生产力。

3.2 鱼类放养品种及合理放养量分析

3.2.1鲢、鳙合理放养量

星海湖浮游植物单位存量为108.41 kg/hm2,由浮游植物的鱼产力估算为59.63 kg/hm2;浮游动物单位存量为46.68 kg/hm2,浮游动物的鱼产力估算为70.02 kg/hm2;外源性食物提供的鲢、鳙鱼产力估算为64.83 kg/hm2。因此,合计星海湖鲢、鳙鱼产力为194.48 kg/hm2。

星海湖鲢、鳙鱼获量比例约为1∶1.2,即鲢鱼产力为89.4 kg/hm2、鳙鱼产力为105.08 kg/hm2。鲢鳙鱼平均起捕规格为0.75 kg、1.25 kg,最高回捕率为40%。根据公式(2)计算,星海湖鲢、鳙鱼合理放养量分别为298尾/hm2和262尾/hm2,若规格以500 g/尾计,则放养鲢、鳙鱼质量分别为149 kg/hm2和131 kg/hm2。

3.2.2杂食性鱼类合理放养量

星海湖底栖及甲壳动物年平均生物量估算为14.35 g/m2,鱼产力估算为32.29 kg/hm2。鲤、鲫等鱼类的平均起捕规格为0.5 kg,回捕率最高为40%,根据公式(2)计算,杂食性鱼类合理放养量应为161尾/hm2,若规格以200g/尾计,放养质量为32.2 kg/hm2。

3.2.3草食性鱼类合理放养量

星海湖水生植物资源的生物量为583 g/m2,草鱼合理存量为291.5 g/hm2。草鱼的平均起捕规格为0.7 kg,最高回捕率为40%,根据公式(2)计算,草鱼的合理放养量应为1尾/hm2,若规格以800 g/尾计,则放养质量为0.8 kg/hm2。

因此,星海湖养殖鱼每年合理总放养量为722尾/hm2,313 kg/hm2。

4 结论

星海湖浮游植物73种,隶属于7门58属;浮游动物31种,其中轮虫18种,枝角类10种,桡足类3种;底栖动物共25种,隶属3门4纲16科,昆虫纲种类最多共9种;水生维管束植物33种,分别隶属于23科。水生生物的群落结构呈现明显的季节性波动,夏秋两季种类、密度和生物量最高,冬季最低。根据浮游植物和浮游动物的密度和生物量判断,星海湖处于中度富营养化状态。

星海湖养殖水域面积为2 400 hm2,则每年鲢、鳙理论生产量的最大值为466.75 t,可产鱼杂食性鱼类(鲤、鲫鱼等)77.49 t。鲢合理放养量为149 kg/hm2,鳙合理放养量为131 kg/hm2,杂食性鱼类合理放养量为32.2 kg/hm2,草食性鱼类合理放养量为0.8 kg/hm2。

□