论法治教育的双重目标、多元对象与理想路径

2018-07-09汪雄

汪 雄

(首都师范大学 政法学院,北京 100049)

自1985年中共中央、国务院转发《关于向全体公民基本普及法律常识的五年规划》以来,中国的法治教育走过了三十多年的历程。2016年,为贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》“把法治教育纳入国民教育体系”的精神,中共中央、国务院转发了《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第七个五年规划(2016-2020年)》,教育部、司法部、全国普法办联合印发实施《青少年法治教育大纲》,明确要求有条件的地区和学校可以开设法治教育相关的地方课程和学校课程,进一步增强法治教育的实效性,形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。中国的法治教育经历了“法制教育”向“法治教育”、“社会教育”向“学校教育”的转型后,跨入了新的阶段。法治教育是与法学院内的法学教育相对而言的,它是面向公民的普及型、非专业教育,它与法学教育一同撑起了当代中国的法律教育。今天当我们反思法学教育的成功与失败时,我们似乎忘记了法学院之外的默默无闻但并非不重要的法治教育,在建设社会主义法治国家的进程中,它功不可没。然而,关于法学教育的研究文献汗牛充栋,却鲜有人反思和检讨法治教育。在仅有的讨论中,学者们大多从普法运动的角度反思法治教育,批评这是政府主导的运动,认为此种方式注定存有局限等等[1],甚至有人认为普法本身就是一个悖论[2]。虽批评各异,但都是从普法宣传的角度、在政治意义上反思其理论意义和实际效果。但是,普法、法制教育或法治教育首先是一种教育,是通过法律进行的教育,教育的内容是法律,是借用教育的方法实现法律所倡导的社会秩序。所以,对法治教育的反思重点应该从教育的角度入手。

一、法治教育的双重目标

法学院之内的法律教育的目的是什么?学者们对此看法一致,即以培养职业和技能为目的的知识教育,通过专业知识的传授培养实用型和专业型人才。[3]但是,法学院之外的面向公民的法治教育的目标是什么?1985年11月13日,在第六届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议上,时任司法部长的邹瑜在《关于在公民中基本普及法律常识的决议(草案)》的说明中指出:“以消极守法公民培育为主要目标的我国法治教育在内容选择上偏向刑法和民商法教育,教育手段以法条讲述和案例分析为主。”1985年,中共中央、国务院转发《关于向全体公民基本普及法律常识的五年规划》提出,一五普法规划的目标是“通过普及法律常识教育,使全体公民养成依法办事的习惯。”1991年中央宣传部、司法部《关于在公民中开展法制宣传教育的第二个五年规划》和1996年中央宣传部、司法部《关于在公民中开展法制宣传教育的第三个五年规划》提出的普法规范的目标没有变,教育的内容调整为“专业法律知识”和“社会主义市场经济法律知识”。可见,早期法治教育的实践是以知识教育为目的,后来从“法律常识”到“专业法律知识”的变化只是知识的范围和深度的增加,其“通过传播知识培养消极守法公民维护社会秩序”[4]的实质目标没有变。2000年之后,法治教育的目标有所变化,在法律知识教育的基础之上,开始提倡法律意识、法律素质和法律文化的教育。纯粹的知识教育逐渐不能完全涵盖法治教育的目标,法治教育开始以培养积极守法公民、建设社会主义法治文化为目标,“知识教育”的单一目标被逐渐突破。到2016年时,《青少年法治教育大纲》明确了法治教育的总体目标有三个层次:第一层,普及法治知识,养成守法意识;第二层,规范行为习惯,培育法治观念;第三层,践行法治理念,树立法治信仰。第一层次的知识教育是基础,并通过第二层次的观念教育上升为理念教育。其中,观念教育的核心是是非观念,理念教育的核心是公平正义等价值理念。这时,法治教育的目标呈现出以知识教育为基础的是非观念的教育和价值理念的教育。如果说是非观念教育和价值理念教育是一种道德教育的话,那么三十多年来中国的法治教育目标经历了从单一知识教育到知识教育与德性教育并重的过程。

法治教育的目标为什么会发生转变?这得从“法律知识”的属性说起。“法律知识”是一种应用型知识或技能型知识,学习这类知识本身不是目标,我们学习这类知识总有另一个潜在的目的,这个潜在目标才是我们的真正目标,学习技能型知识只是实现这个潜在目标的工具或手段。例如,1985年一五普法规划的目标是 “通过普及法律常识……养成依法办事的习惯”,可以看出,“普及法律常识”不是目的而是途径,是养成依法办事的习惯的手段,普及法律知识是为了达到另外某个目的。在1991年二五普法规划中,这个目的是“保证国家政治、经济和社会的稳定发展”;在1996年三五普法规划中,这个目的是“促进依法治国,努力建设社会主义法制国家”。可见,普及法律知识的手段没有变,但是这个手段所欲实现的目的随时代而变。这是法律工具主义在法律教育领域的体现。法律工具主义认为,法律是一个能承载人们欲望的容器,是可以被操控、施行和利用以实现特定目标的工具。[5](P1)法律工具主义者不相信法律知识本身含有可追求的目标,法律知识仅仅是为实现其他目标服务,并且,他们也不相信存在法律知识所服务的终极目标。因为,这个手段也可以成为下一个手段的目的,会无穷倒退下去,永远找不到终极目标。例如,当我们问普及法律常识的目的是什么时,答案是养成依法办事的习惯,但是我们可以进一步追问养成依法办事的习惯的目的是什么,答案可能是形成良好秩序,但是依然可以追问形成良好秩序的目的是什么,总之,可以无限追问下去。因此,任何手段背后的支持性目的都是暂时性、情境性的,它只是无穷追问的链条中的一个环节。

如果把普及法律知识当成法治教育的目的不可避免地导致工具主义的困境的话,那么,如何走出这一困境?法治教育的目的还可以是什么?如果法治教育的目的是让法律自己的价值得以实现,那么就可避免工具主义的困境。承认法律有自己的价值的话,那么,法治的内涵就不是分析法学派所理解的那样把道德排除出去,而是包含道德。美国学者德沃金认为正义、法律和法治等概念不可能通过科学研究来得出,这些概念与物理上的概念的最大不同是这些概念必然涉及到对价值和道德的解释。我们也可以把这些概念的价值看成是一体的价值,它们与我们对生活得好的兴趣结成一体的,因为接受它们作为一种具有那些特征的价值,能以某种其他方式提升我们的生活。[6](P180)例如友谊,友谊不是作为手段来提升我们的生活,而是构成了我们美好生活的重要组成部分。同样,法治也是这样的,展现法治所蕴含的是非观念和正义理念就是展现美好生活的理想。法治教育的最终目的就是让这种理想和信仰深入人心,这也是2016年《青少年法治教育大纲》提出法治教育的总体目标的第三个层次(信念教育和价值教育)的原因。这也就解释了为什么在法治教育的实践中,法律知识的教育不能成为法治教育的全部,法治工具主义被逐渐扬弃,以法律知识为基础的是非观念和正义理念的道德教育逐渐兴起。

可见,法治教育经历了从单一知识教育到知识教育与道德教育并重的转变,而这种转变源于对法律工具主义的超越。法治教育的双重目标直接导致了法治教育的对象呈现多维样态,分别是针对普通公民的法律知识教育、针对违法公民的惩罚教育、针对守法公民的道德教育和针对立法者的提升教育。

二、对普通公民的知识教育

如果法治教育的目标是双重的,那么它的内容也应该是二元复合的。对应“知识教育”这一目标的是法律的知识性内容;对应“道德教育”的是法律的道德性内容。

(一)法治教育中的知识教育

法治教育的内容由两部分构成:一是作为知识教育的法;二是作为道德教育的法。基本上,所有的法律规范都可以成为知识教育的内容,但不是所有的法律规范都能成为道德教育的内容。法律能发挥道德教育作用,是因为人们对这条法律规范的评价是积极的,愿意被它指引,这种评价是一种道德上的正向评价。恶法不可能有道德上的正向评价,不可能具有道德教育的功能。但也不是所有的良法都会产生道德上的正向评价,因为有些法律规范与道德无涉。

以刑法规范为例,像禁止杀人、盗窃和欺诈等规范本身就起源于伦理道德,因此它们是与道德有关的刑法规范,对它们的违反叫自然犯。“所谓自然犯,是以社会伦理规范为基础而确立的犯罪,本来与社会伦理规范具有密切的关系。”[7](P22)相反,有一些刑法规范与道德无涉,它们之所以出现要么是为了解决协调问题,要么是为了克服合作难题。[8]例如,1997年《中华人民共和国刑法》第343条第1款规定:“违反矿产资源法的规定,未取得采矿许可证擅自采矿,擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿,或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”这条刑法规范是为了协调采矿秩序问题才产生的,与道德无涉。按照著名刑法学家加罗法洛的观点,因违反与道德无涉的法而构成的犯罪并不是真正的犯罪。[9]这是因为对它们的违反并不同时违反伦理道德,它们的出现是出于社会管理的需要。不同的社会有不同的需要,会制定不同的与道德无涉的法律,所以,不是每个国家都会规定非法采矿罪。但是,与道德相关的法律因为与人类普遍伦理道德相关,会在几乎所有的国家呈现出高度一致性,这也是为什么几乎所有的国家都会禁止盗窃,也禁止去他人矿区盗窃矿产资源,但是并不是所有的国家都禁止非法采矿。可见,所有的法律规范,无论是否与道德相关,都可以成为知识教育的内容,但是,与道德无涉的法律不可能承载法律的道德教育功能。

(二)用法治知识教育普通公民

法治教育针对的是除律师、法官、法学教授等职业人之外的非法律职业人。职业法律人因具有法律知识,理应被排除在外。中国三十多年来的法治教育针对的基本上是法律外行,例如,1985年一五普法规划的教育对象是“工人、农(牧、渔)民、知识分子、干部、学生、军人、其他劳动者和城镇居民中一切有接受教育能力的公民”,凡是具有受教育能力的公民都是法治教育的对象,受教育能力指的是识字能力,当时的文盲还占有人口的很大一部分,所以当时的法治教育和“扫盲”运动是同步推进的。鉴于干部和群众的法律知识都严重匮乏,而社会秩序的维护亟需干部甚至司法人员先懂法用法,所以1991年二五普法规划的教育对象和1996年三五普法规划的教育对象在一五普法的基础上加上干部、司法人员、青少年等为重点教育对象,这一直延续到2016年七五普法规划。所以,三十多年来法治教育的对象是具有受教育能力的公民和少数重点对象。法治教育的对象是具有受教育能力的公民,无论教学手段是情境模拟、角色扮演还是案例研讨,目的都是传授他们实体法和程序法知识,让他们明晰行为规则,明白什么是对的、应该做的,什么是错的、禁止去做的,让他们知道在日常生活中如何用法、守法。但是,法治知识的教育并不能保证所有人都守法,还有少部分人会知法犯法,这就需要进行惩罚教育。

三、对违法公民的惩罚教育

在知识教育失败的地方,法律就会脱下温情脉脉的面纱展示其威慑和惩罚的一面,威慑和惩罚并不是法律的目的,威慑和惩罚是为了教育违法公民回归到守法者之位,所以,威慑和惩罚也是一种教育,一种针对违法公民的教育。其实,威慑和惩罚是迫不得已的选择,在柏拉图看来,刑罚的繁盛是一种耻辱。[10](P245)刑罚繁盛、法令滋彰说明国中贤良之士少,佞妄之徒多。

那么惩罚如何是一种教育呢?这得先从犯罪谈起。《理想国》告诉我们,灵魂的健康就是让理性充当领导,因为它拥有智慧,让勇气服从领导,充当理性的盟友。理性制定战略,勇气奋勇出击,并始终坚守理性的训示。同时,理性也将凌驾于欲望之上,否则的话一个人的生活就将被彻底颠覆。[11]而肆心就是欲望或血气,摆脱理性的领导,任意驱动行动,这是灵魂的紊乱和疾病。正义的审判就是诊断这类疾病,进而开出药方,这个药方就是惩罚。正如身体出现了伤痛我们会去医生那里看病一样,灵魂出现了凶德就要去法官那儿接受审判,苏格拉底把审判术与医术对比,在《理想国》卷三中柏拉图也把医术与审判术类比[12](P119)。前者的目的是恢复道德健康,后者的目的是恢复身体的健康。所以,“赚钱术让人摆脱财产上的贫穷,医术让人摆脱身体上的疾病,而正义的审判让人摆脱放纵和不义。”[13](P65)审判就是为了造就更正义的人,从而对受刑者们有利。同样,审判之后做出的惩罚也不会有邪恶的目的,它使受刑的人或者变得较有德性,或者减少了邪恶的程度。[10](P247)那么对于一个敬重自己灵魂的人而言,他应该在违法后及时悔改接受医治,因为病态的生活是不值得过的。所以,惩罚是帮助一个违法者回归到守法状态的教育。

当然,违法只是少数人的行径,大多数人都会遵纪守法,有的是因为害怕惩罚,有的是因为内心接受法律。前一种守法原因是人对恶的回避,是消极的;后一种守法的原因是人对善的追求,是积极的。法治国家的建设当然希望更多的积极守法公民,更少有消极守法公民。所以,当我们通过惩罚教育纠正了违法行为后,就要对守法者实施道德教育,这是在知识教育基础之上的道德教育,其目的是引导更多的消极守法公民成为积极守法公民。

四、对守法公民的道德教育

这时的守法者包含了最初的守法公民和通过惩罚教育从违法状态回归而来的守法公民,无论针对哪一类,法律的道德教育要做的就是增加他们对是非观念和法治理念的认同,他们越认可法律条文所蕴含的是非观念和法律所树立的公平正义的理念,他们就越认同法律对他们的指引,更自觉地成为守法公民。

(一)法治教育中的道德教育

德国法学家魏德士认为法具有教育功能,它会将特定的世界观强加给它的公民。[14](P44)例如,婚姻自由的观念不是自古以来就有的,是近代婚姻法教导我们的,早在1930年的闽西苏维埃政权时期的《闽西第一次工农兵代表大会婚姻法》第一条就确立了男女婚姻自由的原则:“男女结婚以双方同意为原则,不受任何人干涉。”[15](P1539)后续几十年的婚姻法律法规通过不断地确认和明文规定婚姻自由,把婚姻自由的观念教导给了公民。

法律虽具有威慑作用,但是思想家们从来就不认为威慑是法律的最高目的,相反,法律的威慑从来不起作用才是法律的目的。“刑期于无刑,民协于中,时乃功。”[16](P130)这句话的意思是说法律的目的是不用法律,人民都合于中正之道、法律不被启用才是最后的目的。《孔子家语》也说,“圣人之设防,贵其不犯也,制五刑而不用,所以为至治也。”[17](P237)也就是说,在“至治”的理想状态,人民的行为合于中正之道,法律的威慑作用越少起作用越好。“至治”的状态之下,夜不闭户,路不拾遗,老有所养,幼有所长,讲信修睦,五刑不用,天下大同。这既是法律的理想,也是道德教育的理想。法律的目的和道德教育的目的是高度一致的。所以,应当结合法律与道德教化,互相取长补短共同治理国家。荀子说:“故不教而诛,则刑繁而邪不胜;教而不诛,则奸民不惩;诛而不赏,则勤厉之民不劝;诛赏而不类,则下疑俗险而百姓不一。”[18](P226)也就是说,道德教育和刑罚互为补充,没有教化而直接施之以刑罚,则奸邪之徒太多,故罚不胜罚。在时间上要先教而后罚。如果道德教育起到了作用,人们服从正确的教诲,勤勤恳恳做事老老实实做人,那就不需要法律。但这只是理想情况,事实是总会有人财色迷心,干邪恶之事,必须动用法律的刑杀功能。法律就成为道德教育失败之后的补充。陈子昂曾在对武则天的上书中很明确地说到:“臣闻古之御天下者,其政有三:王者化之,用仁义也;霸者威之,任权智也;强国胁之,务刑罚也。是以化之不足,然后威之,威之不足,然后刑之。”[19](P42)在道德教育失败之时,法律出场。所以,法律与道德教育是可以结合的,魏晋开始的法律的儒家化过程也是法律包含有更多的教化作用的教化化的过程。“法家持法以为治,于守法之外无有教化,故其制法有禁奸而无劝善,儒家以刑辅礼,即用刑之中亦含教化之意,故曰‘有耻且格’”[20](P253)总之,结合了道德教育的法律收敛了锋芒,更容易被接受和遵守;结合了法律的道德教育具有了规范化的表达,更容易达到教化的效果。

(二)用道德教育守法公民

惩罚教育是通过增加违法的成本、提高法律的威慑力来迫使公民守法,这样只能民免而无耻,而道德教育是从德性和理念上争取人民的内心认同,这样才会有耻且格。前者只能针对少数违法公民,针对大多数守法公民的法治教育应该是道德教育。也就是说,法律要着眼于道德,人民便会更加顺从道德。所以,人民守法不是因为害怕惩罚,而是因为道德。这样,法律就不仅仅是干枯的言辞命令和威胁,而是切合人心的引导。

同时,法律也要教导公民何谓正确,奖赏正确的行为,帮助人们拒绝诱惑。人都有意志薄弱的时候,都有激情高涨的时候,我们有时候会受一些情绪的牵引偏离正确的道路,正如绳索牵引着木偶人一样,法律作为正确理性应当随时准备把我们拉回来,以抵制激情和欲望的引诱。人受到好的引导会产生德性,受到坏的引导就变坏。恐惧、法律和正确的理性都能抑制欲望。[10](P172-173)沉重的肉身代表下坠的力量,人世的快乐时刻诱导我们堕落,在人心惟危之时只有追随法律的指引才能免于地狱的深渊。所以,法律内含的道德首先是正确的引导,这个引导在内在方面就是帮助公民摆脱恐惧、肆心和莽撞,按正确的理性行事。从外在方面来说,就是法律能正确地引导共同体中的人幸福地生活。无论是个人还是国家都要依照理性所认可的真正法律来生活,最终被法律引向道德的高地。

五、对立法者的提升教育

在走向道德高地的途中充满艰辛,要和自己的欲望和诱惑做斗争,要一次次地否定自己,才能越过坎坷登上高地见到光芒,守法公民中只有少数人才能到达这个高地。因此,法治道德教育对国家的至关重要性在于促使优秀法律人脱颖而出,成为优秀的立法者,为公民、社会和国家立法。所以,针对立法者的提升教育就是帮助他们登向道德高地,只有这样,他们才有能力给一个国家立良法,以良善的法律引导普通公民成为守法者,教育违法公民回归为守法者,并带领这些守法者向道德高地挺进,使大家都成为积极有德的公民。

提升教育当然不仅仅是传授普通的立法技术和立法知识,而是引导立法者上究天理民彝,下察人情世故,以烛情伪之端、祛意见之妄。同时,也教育他们立法德性,教育立法者的目的是将其培养为具有高尚道德情怀之人。立法者的教育是让人渴望并热爱成为一名完美的公民,懂得如何依正义行统治和被统治。[10](P23-24)

无论是大的法律制度的设计还是小的法律规则的安排,立法者都应该坚决拒斥个人情感,从国家和公民的角度出发来考虑问题,从公共利益和国家利益出发,倾听人民意愿,听从理性和德性安排。《中华人民共和国立法法》第四条明文规定了公共利益和国家利益的首位性,“立法应当依照法定的权限和程序,从国家整体利益出发,维护社会主义法制的统一和尊严”。立法者必须认识到真正的立法技艺照料的不是个人利益,而是公共利益,最根本的是人民利益。对立法者的提升教育是终身的教育,无论从法律的发展,还是从立法者本人的道德修为,都道出了这个层次教育的重要性和长期性。

六、结论:法治教育的理想路径

实际上,笔者在剖析法治教育的双重目标的基础上已经描绘了一幅法治教育的理想路径图:第一阶段是针对普通公民的知识教育,法律通过义务性或禁止性语言引导着我们的行为,这就是法律的知识教育,在行动之前,法律教导我们该做什么、不该做什么。第二阶段是针对违法公民的惩罚教育,如果有人没有服从法律的教导,失足成为了违法者,法律就用它的惩罚来纠正违法者的行为,进一步告诫和教导社会公众什么是正确的行为。当我们还在儿童时期,法律就开始了这样的教导,并以规则的形式把正确的教导固定了下来,以使我们成为一个守法的公民。第三阶段是针对守法公民的德性教育,法律通过其蕴含的道德意涵教导公民是非对错公平正义等价值理念,使公民不仅仅是因为害怕法律的惩罚而消极守法,而是因为响应法律的道德意涵而积极守法。第四阶段是针对立法者的提升教育,法律要在守法公民中选出优秀法律人进行道德情怀教育,使其成为国家的立法者,为国家制定良善法律,从而为国家的富强民主文明和谐美丽提供法律保障。

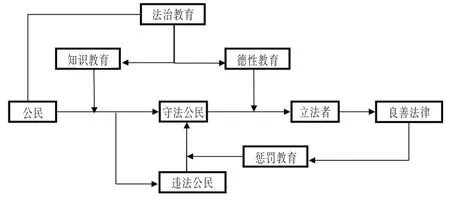

这四个阶段构成一个自我上升的循环,在优秀立法者制定良善法律之后,更多的公民成为积极守法者,更多的违法者愿意洗心革面回归为守法者。法律将以其良善德性牵引这些守法者走向法治文明,优秀立法者再制定良善的法律,以此更好地教育公民,形成良性循环(详见图1)。在法治的循环教育中,将有越来越多的公民不满足于做一名消极守法公民,而是愿意追随法律成为有德之人,这就是法治教育的理想路径,也是法治的理想目标。

图1 法治教育循环图

[1]张明新.当代中国普法运动的反思[J].法学,2009(10).

[2]宋晓.普法的悖论[J].法制与社会发展,2009(2).

[3]葛云松.法学教育的理想[J].中外法学,2014(2).

[4]张晓燕.国家治理背景下的公民身份及法治教育[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2015(5).

[5][美]布赖恩·塔玛纳哈.法律工具主义:对法治的危害[M].陈虎,等,译.北京:北京大学出版社,2016.

[6][美]罗纳德·德沃金.身披法袍的正义[M].周林刚,等,译.北京:北京大学出版社,2010.

[7][日]大塚仁.刑法概说[M].冯军,译.北京:中国人民大学出版社,2003.

[8]汪雄.内化法律之路[J].环球法律评论,2011(3).

[9]米传勇.阅读加罗法洛——以自然犯、法定犯理论为中心[J].刑事法评论,2009(1).

[10]Plato.The Laws of Plato[M].tr.by Thomas Pangle,The University of Chicago Press,1980.

[11]汪雄.柏拉图思想中“自然”的呈现与“法”的二重张力[J].首都师范大学学报(社会科学板),2016(5).

[12][古希腊]柏拉图.理想国[M].王扬,译.北京:华夏出版社,2012.

[13]Plato.Gorgias[M].tr.by Joe Sachs,Focus Publishing Press,2009.

[14][德]魏德士.法理学[M].丁晓春,等,译.北京:法律出版社,2005.

[15]韩延龙,等.革命根据地法制文献选编(下)[G].北京:中国社会科学出版社,2013.

[16]尚书正义[M].孔安国,传.孔颖达,正义.上海:上海古籍出版社,2007.

[17]孔子家语[M].王国轩,等,译注.北京:中华书局,2009.

[18]王先谦.荀子集释[M].北京:中华书局,2013.

[19]马建石,等.旧唐书刑法志注释[M].北京:群众出版社,1984.

[20]李源澄.李源澄著作集(1)[M].台北:中央研究院中国文哲研究所,2008.