象城府考

——兼论李浑与隋炀帝的关系

2018-07-09夏俊龙

夏俊龙

一、李浑、象城府与府兵军府称号的转变

日本学者菊池英夫先生在关于隋代总管府研究中,提出了以下观点:

随着总管府的废除,以前向外军总管府提供兵士的军府全都分属于十二卫府,由中央直接管理。这一措施完成之后,全国的军政全都纳入了统一的官制和名称之下。这样一来,十二卫的各卫统辖的军府在数量上大为膨胀。如果继续用一、二、三等番号来区别各府将不胜烦杂,因此,各军府在制度上统称为鹰扬府的同时,再冠以各地地名(不用番号),成为固定的军府称号。①菊池英夫著,韩昇译:《唐代折冲府分布问题研究》,刘俊文主编:《日本学者研究中国史论著选译·六朝隋唐卷》,中华书局1992年版,第548页。

由上可知,菊池先生认为隋代军府称号发生了由数字番号命名向以地名命名的转变,而这一转变的契机是总管府的被废止。总管府被废止发生在隋炀帝大业元年(605),②《隋书》卷3《炀帝纪上》,中华书局1973年版,第62页。因而上述军府称号的转变也应发生在大业元年及稍后。但《隋书》提供了这样一条信息:

开皇初,进授象城府骠骑将军。晋王广出藩,浑以骠骑领亲信,从往扬州。③《隋书》卷37《李穆传附子李浑传》,中华书局1973年版,第1120页。

此处提到的李浑任象城府骠骑将军的时间却是在开皇初年,这与前引菊池先生的观点似乎产生了冲突。

那么该如何解释这种现象呢?唐长孺先生关于周末隋初的军府有一段精彩的论述:

周末隋初,府属之卫,分别言之,则或以数字,或以地名,或别制名号,如右廿府、象城府之类是也。数字示与所属某卫之关系,地名或其他名号则为其专称,皆别称而非统类之大名。其统类之名则泛称军府,但以一府之长为骠骑将军,其副贰为车骑将军,故又称为骠骑府及车骑府,故非部伍之名也。④唐长孺:《唐书兵志笺正》,中华书局2011年版,第5页。

唐先生认为周末隋初存在着多样化的军府命名方式,但数字和地名等这些都是别名而“非统类之大名”,不过都被泛称为军府,又因为军府长贰为骠骑将军、车骑将军,故被称为骠骑府、车骑府。另外,谷霁光先生对于这一问题也有着具有启发性的论述:

隋骠骑、车骑府分布在京城以及地方冲要地带,还不是因地立名,习惯上仍然以十二府所属按一、二、三、四等数目字来排列,主要是承袭北周“左八军”、“右二军”的称谓。……骠骑府分别系于所属十二府之下而以数目字排列,自较方便。同时又出现冠以地名的办法,“泾州右武卫三骠骑”,即表明泾州有右武卫的三个骠骑府,这与“右领军右二骠骑府”的称谓不同,右领军右二骠骑是按右领军所领骠骑府的次序排列的,而泾州三骠骑是按右武卫所领骠骑府在泾州者而言,这时候名称还不是那么统一,逐渐发展到因地立名,“泾州右武卫三骠骑”正是因地立名的萌芽阶段。①谷霁光:《府兵制度考释》,中华书局2011年版,第105页。

谷先生也注意到了隋代军府命名方式对北周的继承,并提到以数字命名向因地立名的逐渐发展。这一段论述其实还暗示了同属一个中央卫府的直辖军府和驻扎地方的军府,两者都用数字编号的方式命名的话,可能会出现名称上的冲突和繁复,因而驻扎地方的军府逐渐采用以地名命名的方式。

从大量传世文献和碑刻资料来看,唐代军府多数都是因地立名,②张沛:《唐折冲府汇考》,三秦出版社2003年版。另参谷霁光:《唐折冲府考校补》,收入《二十五史补编》第6册,开明书店1937年版,第7643~7660页。其余如劳经原(钺)《唐折冲府考》、罗振玉《唐折冲府考补》与《唐折冲府考补拾遗》都收入在《二十五史补编》第6册中。隋代军府的情况是否如此还需要进一步讨论。不过,关于上述矛盾存在两个比较可能的解释:第一,开皇仁寿年间隋代军府名号在中央十二卫实行数字番号,而在地方总管府管辖的诸军府则以其驻扎地等地名来命名;第二,李浑担任象城府骠骑将军的时间并非如《隋书》本传所载是在开皇初年,可能是在开皇中后期或仁寿年间。关于第一个解释,这里涉及了两个关键的地方,第一是府兵制被推广到山东地区是如何进行的且其效果或者说差异性何在,①关于东魏北齐是否存在府兵制及其兵制的问题,可参考谷霁光先生《东魏、北齐建置府兵问题商榷》(收入《府兵制度考释》,中华书局2011年版,第231~243页),岑仲勉先生《东魏和北齐的府兵》(《府兵制研究》2004年版,第312~315页),又可参考滨口重国《东魏的兵制》(林静薇译,《早期中国史研究》,第9卷第1期,2017年,第127~168页。原文收入滨口重国:《秦漢隋唐史の研究》,东京大学出版会1966年版),以及高敏《东魏、北齐与西魏、北周时期的兵制试探》(收入《魏晋南北朝兵制研究》,大象出版社1998年版,第323~342页)等。本文的看法是东魏北齐不曾实行过府兵制。第二就是开皇中前期府兵制发生了明显的变化,而在史料不足的情况下能否将府兵制的某些特征贯穿整个开皇时代,关于这些将在接下来的部分继续进行讨论。

至于第二个解释,《册府元龟》卷三五七《将帅部·立功门十》提道:

李浑,仁寿初为象城府骠骑将军。从左仆射杨素为行军总管出夏州北三百里,破突厥阿勿俟斤于纳远川,斩首五百级,进位大将军。②《册府元龟》,中华书局1960年版,第4231页。张小永根据这一记载并结合《隋书》卷30《地理志》载象城之设在仁寿元年,而认为《隋书·李浑传》所记为误当从《册府元龟》此处记载,参见张小永:《隋代鹰扬府新考订》,陕西师范大学硕士学位论文,2005年,第31页。

那么李浑任象城府骠骑将军出现了两个时间,一是开皇初,二是仁寿初。③汲古阁本、南监本、四库本、百衲本、武英殿本、宋刻递修本《隋书》皆载李浑为象城府骠骑将军在开皇初,因而版本问题可以初步排除。有意思的是,《北史》关于这件事是这样记载的:

开皇中,晋王广出藩,浑以骠骑将军领亲信,从往扬州。④李延寿:《北史》卷59《李贤传附李浑传》,中华书局1974年版,第2118页。高敏先生《南北史考索》(天津古籍出版社2010年版)一书也并未对这条记载进行过考补,可能是认为这条记载基本脱胎《隋书》,而丢失的象城府这一信息并不重要。

可以看出李延寿对于李浑曾为象城府骠骑将军一事并无记载,或者这是由于当初《北史》在流传过程中出现了脱漏而造成的。同样应该是移录《隋书》列传内容,郑樵在《通志》卷一百六十《李穆传附子李浑传》记载道:

开皇初,受象城府骠骑将军,晋王广出藩,浑以本官领亲信,从往扬州。①郑樵:《通志》,中华书局1987年版,第2596页。

此处“受”字当作“授”字,另外文字稍有不同。《册府元龟》的仁寿初这一记载我们下文继续讨论。

总而言之,为了弄清楚上述的矛盾,本文将首先对象城的地理沿革和象城府的设立始末等问题进行探究,然后再探讨北周末年至隋文帝时期军府称号的具体情况以及可能发生的变化。在此基础上,再展开对于李浑与炀帝关系的讨论,进而分析炀帝身上的关陇特征。

二、象城县、象城府及隋文帝时期军府称号概况

(一)隋代象城县沿革

唐代折冲府的得名是根据其驻地而定,象城府显然也是一个因地立名的军府,那么对象城这一地名的考察就十分有必要。以下列举唐宋主要地理志书中的相关记载,并对象城这一地名的沿革进行梳理。首先,最直接的一条材料来自《隋书》:

大陆旧曰广阿,置殷州及南巨鹿郡,后改为南赵郡,改州为赵州。开皇十六年,分置栾州,仁寿元年改为象城。大业初州废,县改为大陆。又开皇十六年所置大陆县,亦废入焉。②《隋书》卷30《地理志中》赵郡大陆县条,中华书局1973年版,第855页。

可知,象城是隋文帝仁寿元年(601)由广阿县改名而来,当时隶属于栾州。但这段材料的最后一句却有点问题,其云“又开皇十六年所置大陆县,亦废入焉”,此句前文已云大业初改象城为大陆,则开皇十六年所置大陆县何指。杨守敬对最后一句也带有疑问,认为“其城今不可考,盖分广阿置也”。按照杨守敬的推测,大业初年象城县改为大陆县之前,栾州就存在一个大陆县,而这次改名之后或为了避免重复,故将这个大陆县撤销而并入改名后的大陆县。①杨守敬:《隋书地理志考证》,湖北人民出版社1997年版,第346页。

又《旧唐书·地理志》记载道:

昭庆,汉广阿县,属巨鹿郡。后魏置殷州,北齐改为赵州。隋改广阿为大陆。武德四年,改为象城。天宝元年,改为昭庆,以建初、启运二陵故。②《旧唐书》卷39《地理志二》河北道赵州昭庆县条,中华书局1975年版,第1501页。

以及《新唐书·地理志》提道:

昭庆,望。本大陆,武德四年曰象城,天宝元年更名。西南二十里有建初陵、启运陵,二陵共茔。城下有澧水渠,仪凤三年,令李玄开,以溉田通漕。③《新唐书》卷39《地理志三》河北道赵州昭庆县条,中华书局1975年版,第1017页。

根据两《唐书》来看,隋文帝仁寿元年改称的象城一名,却在唐代得到了长期的应用,炀帝所改的大陆一名则很快被弃用。又《通典》卷一百七十八《州郡八》“古冀州上赵郡昭庆县”条云:

汉广阿县。后魏置殷州及南钜鹿郡,后改为南赵郡。隋为大

陆县,有大陆泽。旧是象城,天宝中改焉。①杜佑:《通典》,中华书局1992年版,第4702页。

此条记载太过简略,而遗漏了许多重要信息。然而,《元和郡县图志》卷十七“河北道二赵州昭庆县”条云:

昭庆县,本汉广阿县,属巨鹿郡。后汉省。后魏别置广阿县,隋仁寿元年改为象城县,大业二年又改为大陆县,属赵州。②李吉甫:《元和郡县图志》,中华书局1983年版,第493页。

相对上述几条材料,这条明确指出了象城县改为大陆县的时间为隋炀帝大业二年(606),这说明隋代象城县存在的时间很短而仅有五年。另外值得注意的是,大陆·象城县的前身汉代广阿县在东汉被废置,直至北魏时期才重置广阿县。

另外还有一条材料值得关注,即乐史《太平寰宇记》卷五十二“河北道赵州昭庆县”条云:

昭庆县,本汉广阿县也,属巨鹿郡。后魏广昌二年于广阿县置殷州。高齐天保二年又改殷州为赵州;七年州废,属巨鹿郡,自高邑县移于广阿城,即今县也。隋仁寿元年改广阿为象城,县西有古象城,因为名。大业末改为大陆县,属赵州。唐武德四年复改为象城县。天宝元年又改为昭庆县。……

古象城,在县西北三十里。故《左氏传》云“舜弟所封之邑”。《汉书·地理志》巨鹿郡有象城县。③乐史:《太平寰宇记》,中华书局2007年版,第1236页。

这条提供了上述官修地志所未提及的信息,第一为象城县得名的由来即得名于县西同名的古城,第二是古象城大致的地理位置即在县城西北三十里。

总结来说,象城的前身是汉代以来的旧县广阿,而其得名于先秦时期的古城象城,广阿县改为象城县发生在隋文帝仁寿元年(601),但不久后的隋炀帝大业二年(606)象城县又改为大陆县。唐高祖武德四年(621)大陆县改回为象城县,直至玄宗天宝元年(742)因辖境内有建初、启运两座唐皇室远祖陵墓而改名为昭庆县,此后终唐一代都称昭庆县。

值得注意的是,象城县无疑就是汉代的旧县广阿,或者说其县治就是汉代遗留下来的广阿城,但是北齐时期与开皇初年大规模地对河北行政区划进行调整,而广阿/象城似乎并未受到很大影响。例如王德权在探讨汉唐时期河北地区县治变化时指出:

就河北地区来说,太行山东麓走廊一向是汉唐间国家控制力最强的地区,以走廊边缘县治的内缩或外移作为观察国家权力升降的空间基准,应属可行。又以太行山东麓走廊的东半部、尤其是大陆泽周边地域的变化最具指标作用。东汉时期太行山东麓边缘县治已呈现内缩现象,如赵州平棘以东县治尽废,大陆泽西北部的象城亦废,说明相对于西汉而言,东汉国家权力的减弱,但杨氏与南栾二县的保存,显示东汉在太行山东麓仍保有相当程度的控制力。到了魏晋时期,进一步裁废杨氏与南栾,说明魏晋时期太行山东麓控制力的减弱……当北魏再度统一华北,太行山东麓县治出现向东扩展的现象,赵州象城与杨氏的重置是重要指标……上述变化说明北魏中期以后国家力量的持续成长。即便是后来北齐大废郡县,赵州杨氏仍获保存,显示北齐在赵州的废县并未表现为空间上的内缩。至隋代县治体系重整,其过程与中心都集中在太行山东麓地区尤其是开皇县在此区东半部的扩张,更说明隋唐国家权力昂扬的过程。①王德权:《从“汉县”到“唐县”——三至八世纪河北县治体系变动的考察》,《唐研究》第5卷,北京大学出版社1999年版,第199~200页。

可能正是因为北魏末年以来中央朝廷对广阿/象城这一区域的控制较强,故其行政区划相对较稳定,这种稳定带来的不利后果就是象城“过于平庸化”而“无事可记”。

(二)隋代象城府始末

考察完象城县的沿革问题,那接下来要讨论的就是象城府的始末。根据《隋书·李浑传》的记载,象城府应该在开皇初年就已经设立了,其具体的设立时间还有待进一步分析。不过可以明确的是府兵制首先在关中地区出现,设立在河北地区的象城府,其设置应该是在周武帝平齐之后,关中的府兵制扩展到河北地区才成立的。《周书·武帝纪下》记载了建德六年(577)平定北齐不久后所进行的初步处置:

尉迟勤擒齐主及其太子恒于青州。……高湝在冀州拥兵未下,遣上柱国、齐王宪与柱国、随公杨坚率军讨平之。齐定州刺史、范阳王高绍义叛入突厥。齐诸行台州镇悉降,关东平。……乃于河阳、幽、青、南兖、豫、徐、北朔、定并置总管府,相、并二总管各置宫及六府官。①《周书》卷6《武帝纪下》,中华书局1971年版,第100~101页。

根据这段材料,周武帝大致沿袭了北齐在重要州置都督区兼管数州的做法,②严耕望:《中国地方行政制度史·魏晋南北朝地方行政制度(下)》,上海古籍出版社2007年版,第448~449页。而引进了与之类似的北周的总管府制度,并在重要的相州和并州设立行宫。那么当时参与平定北齐的府兵必然有部分需要留下镇守,而为这些总管府提供镇抚当地的兵力,这部分留镇山东的府兵就被分散到由各总管府统属的各军府之中,象城府可能就是在这一背景下设立的。根据象城府当时所在的广阿县是赵州下面的一个县,则其可能隶属于相州总管府。③严耕望:《中国地方行政制度史·魏晋南北朝地方行政制度(下)》,上海古籍出版社2007年版,第488页。《周书》在这条材料后面又记载道:

(建德六年四月)乙卯,废蒲、陕、泾、宁四州总管。①《周书》卷6《武帝纪下》,中华书局1971年版,第102页。

这是因为这四个总管府当时处在周齐前线,既然北齐已经被平定,那么这些地方的军事重要性就没那么重要了,所以总管府相应就被撤销了。但是总管府被撤销后其下属的军队的动向又是如何,大体推测有三个去向:一是前往北齐故地镇守,二是前往长城一带北周与突厥的交界各总管府及下属军府担当防御等任务,三是回撤到关中大本营。实际情况,应该是三个去向都有一部分士兵参与了。②谷川道雄先生在论述西魏北周的二都制时指出,北周在灭掉北齐后废同州、长春二宫,这是因为同州已不再具备对敌作战最前线的意义,一直配置在同州的兵力似乎开始以长安为据点驻守。参看谷川道雄著,李济沧译:《隋唐帝国形成史论》,上海古籍出版社2004年版,第305页。

《周书》在其后还提供了另外一条重要的记载:

(建德六年十二月)庚申,行幸并州宫。移并州军人四万户于关中。③《周书》卷6《武帝纪下》,中华书局1971年版,第105页。

周武帝将并州军人四万户迁移到关中地区,这些并州军人本身就是当初高欢获得的南下六镇军民或其后裔,而他们集中在并州地区,成为北齐所倚靠的精锐军事力量。既然周武帝将山东原有的军事力量抽空,那么新置总管府所需要的军事力量应主要来自两个方面,即从关中移驻府兵与收编当地的乡兵进入府兵系统。因而可以推测象城府下统的府兵应该是由关中移驻过来的府兵组成的,可能混入有一定数量当地的乡兵。于是在这一过程中,府兵制被移植到山东地区,而且当地军府的组成即长官和普通兵卒应该主要是来自关中地区,④尉迟迥起兵反抗隋文帝时,“其麾下千兵,皆关中人,为之力战”,参见《周书》卷21《尉迟迥传》,中华书局1971年版,第352页。这部分军队不能确定是否为府兵构成,但一定程度上反映了关中军事力量对旧齐之地的介入。象城府也应该是在这一时候成立的。

再回到开头所引的那条关于李浑的材料,可知李浑担任象城府骠骑将军是在隋炀帝镇守扬州之前。关于炀帝镇守扬州的时间,根据记载应该是在隋军平定江南复起事件的开皇十年①岑仲勉先生对炀帝担任扬州总管的时间有详细的考证,认为在开皇十年。参看《隋书州郡牧守编年表》四九吴州条,收入岑仲勉:《隋书求是》,中华书局2004年版,第163页。,李浑担任象城府骠骑将军也应是在此前。那么,象城府的设置可以推定在建德六年(577)至开皇十年(590)之间。

又根据《新唐书·地理志》,河北道所置军府有三十个②《新唐书》卷 39《地理志三》,中华书局 1975年版,第 1010、1019、1021~1022页。,今列表如下(见表1):

表1 《新唐书》所载河北地区折冲府

张沛先生辑补的隋代河北地区军府只有六个,分别是赵州象城府、幽州先贤府、博陵郡廉台府、魏郡万金府、幽州左屯卫昌平府、信都郡晏城府,并认为其中赵州象城府在唐代得到续置即大陆府、幽州昌平府也得到续置且名称未变。这样来看,隋代河北军府与唐代河北军府存在着较大差异,一是数量上隋代所见远少于唐代,二是唐代军府只有很少一部分沿袭隋代所置。尽管这种差异很大程度可能是由于文献材料限制造成的偏差,但张沛先生将大陆府定位在赵州所依据的两条材料却有些问题,这两条材料分别是《唐怀州修武县周村十八家造像记》和《唐能延褒墓志》。①张沛:《唐折冲府汇考》,三秦出版社2003年版,第203~204页。

首先来看《唐能延褒墓志》,这是一方没有明确纪年的墓志,周绍良和赵超两位先生主编的《唐代墓志汇编续集》收有录文,并据志主曾祖仕隋以及署年“太岁己卯”,将其年代定在高宗调露元年(679)。②周绍良、赵超编:《唐代墓志汇编续集》,上海古籍出版社2001年版,第243~244页。气贺泽保规先生编《新编唐代墓志所在总合目录》则将这份墓志的年代,谨慎地标为调露元年或开元二十七年(739)。③氣賀澤保規先生编:《新編唐代墓誌所在総合目録》,明治大学東アジア石刻文物研究所2017年版,第88页。张沛先生在辑补怀州怀仁府时指出,罗振玉、谷霁光等前贤已注意到《唐大诏令集》所收玄宗开元十三年《改丹水为怀水敕》载玄宗改丹水府为怀仁府,④张沛:《唐折冲府汇考》,三秦出版社2003年版,第198~199页。但却对这一敕文表示了怀疑。然而结合志文提到曾祖仕隋而祖、父并仕唐来看,这份墓志属于开元年间的可能性更大。又据志文能延褒一生都在府兵系统中任职,其家属在墓志书写中应该不至于弄错他所曾任职的折冲府。既然志文大体如实反映了开元年间丹水府改为怀仁府这一事实,那么德州大陆府自然也应该是存在的,故不能轻易地将此大陆府归属在赵州之下。

至于《唐怀州修武县周村十八家造像记》这条材料,爱宕元先生即据此撰成《唐代前期华北村落一类型:河南修武县周村》一文,并在文中对大陆府做了一番简单的考证。他指出大陆府与吴泽府应该是两个相近的折冲府,而吴泽府位于当时的怀州修武县境内,吴泽府的遗址隤城砦稍往南在清代道光年间尚存名为大陆村的村落,因而大陆府与吴泽府应该都位于修武县境内。⑤爱宕元著,钟翀译:《唐代前期华北村落一类型:河南修武县周村》,《杭州师范学院学报》(社会科学版)2003年第5期,第56~57页。根据张沛先生的辑补,唐代怀州境内设有十个军府,虽然可能并非同一时期,但还是能反映作为军府州的怀州的折冲府设置密度之高。不过爱宕元先生也注意到了谷霁光先生将大陆府比定在赵州下,并指出考虑到修武县距离东都洛阳很近而境内折冲府设置较密集也不足为奇,还对单纯地将同名的地方与军府名联系在一起表示质疑。

根据以上论述,张沛先生所辑补的唐代大陆府很可能与隋代象城府并无直接联系。象城府这一军府名称,目前所能见到的材料都是关于李浑的这条记载,并无其他材料可以补充。这种情况的出现很可能是由于象城府在开皇中期左右就被废除了,而《隋书》提供了一条信息:

(开皇十年)五月乙未,诏曰:“魏末丧乱,宇县瓜分,役车岁动,未遑休息。兵士军人,权置坊府,南征北伐,居处无定。家无完堵,地罕包桑,恒为流寓之人,竟无乡里之号。朕甚愍之。凡是军人,可悉属州县,垦田籍帐,一与民同。军府统领,宜依旧式。罢山东河南及北方缘边之地新置军府。”①《隋书》卷2《高祖纪下》,中华书局1973年版,第34~35页。

如是则河北地区应该也新置了一定数量的军府,这些军府设置的目的就当时而言恐怕是与突厥威胁、伐陈准备关系密切。开皇十年(590)平陈后南北一统,天下大同而盛世景象臻至,同时此前严重威胁北疆的突厥也被隋文帝采用“远交近攻、离强合弱”的战略方针瓦解了,②吴玉贵:《“远交近攻”方略与隋朝对突厥及西域的关系》,《突厥汗国与隋唐关系史研究》,中国社会科学出版社1998年版。于是在这种情况下上述诏书中的军府就没有设置的必要了。此前分散四方的府兵军力逐渐回归到关中地区,这一方面体现了顺应天下大同而营造的文治氛围,另一方面还反映了关陇本位政策在发挥其作用。象城府应该也是在这一过程中被废止了,李浑也恰好在这一时期跟随炀帝南下。

(三)隋代开皇仁寿年间军府称号概况

府兵军府称号实际上经历了一系列的变化,最终到唐代定名为折冲府,这是一个较为长期发展过程的结果。北周末年隋初的军府名称应该是开府府、仪同府,大约从隋文帝开皇中期开始改称骠骑府、车骑府。①菊池英夫著,韩昇译:《唐代折冲府分布问题研究》,刘俊文主编:《日本学者研究中国史论著选译·六朝隋唐卷》,中华书局1992年版,第541页。唐长孺先生指出隋初府兵之制沿袭北周,其中由于骠骑、车骑与仪同、开府可互称,故骠骑车骑府即开府府、仪同府。参看唐长孺:《魏周府兵制度辨疑》,《魏晋南北朝史论丛》,中华书局2011年版,第259~263页。炀帝大业初年改称鹰扬府,这一名称直至隋亡仍未变化。②《隋书》卷28《百官志下》,中华书局1973年版,第800页。武德初年的府兵制度是沿用开皇旧制,这一时期军府称号也主要沿用骠骑府、车骑府,而军府长官名称则处在不断变化中。③唐长孺先生指出武德初年府兵制度即为开皇旧制,参看唐长孺:《唐书兵志笺正》,中华书局2011年版,第6~7页。

接着来看碑刻文献中所见,北周末年至隋文帝时期,及唐高祖武德初年若干军府名称(见表2)④其余相关材料可参考张沛:《唐折冲府汇考》,三秦出版社2003年版,第424~444页。除段志玄条外,其余皆出自碑刻文献,之所以如此选择,在于碑刻保存的内容,一般来说更近当时制度实况。:

表2 北周末年至隋文帝时期及唐高祖武德年间部分军府名称

续表

从表2来看,北周末年似乎就存在着“卫名+序号”和因地立名两种军府命名方式,而这一传统在隋文帝开皇仁寿年间仍然得到延续,而以开皇旧制为准的唐武德初年也是如此。不过根据张沛先生的统计,隋炀帝所置鹰扬府均是因地立名,而唐太宗贞观十年(636)军府一律改称折冲府后的军府称号也皆是因地立命。那么为何会出现这种差异呢?本文开头引用的菊池先生的观点提供了一个解释,但他在讨论中似乎并未对设置在关外的军府称号进行解释,只是单方面地认为随着总管府的废止,中央卫府下辖的府兵数量膨胀导致了军府称号命名方式的变化。从各种材料来看,外地的总管府之下还是存在着一定数量的军府,这些军府一部分自然是从关中移驻过去的,但后来尤其是在伐陈前夕整编乡兵的过程中,也出现了一定数量在当地组建起来的军府。

乡兵被纳入到府兵之中是军府称号变化的另外一个重要因素,这些乡兵多数是当地豪族、首望等自行招募或者自家的部曲一类,他们与地方的联系十分密切。①谷霁光:《府兵制度考释》,中华书局2011年版,第22~28页。府兵制在关陇地区发展的前期就收编了大量的乡兵,这些乡兵被纳入府兵系统后主要驻扎在关中一带,因而比较容易编整和进行军府称号设置,这种情况下数字番号就成了主导。而当关中之外的乡兵被纳入府兵系统之后,这类地方性浓厚的武装不可能马上就被同化,然而又需要使之制度化,因而因地立名成为这类府兵构成的军府的主要命名方式。②张国刚先生指出府兵的外府就是在整顿乡兵的基础上成立的,北周武帝建德以后至周隋之际是府兵扩充且外府也担任宿卫之时,并指出菊池先生认为乡兵完全脱离于府兵之外是缺乏根据的,而乡团至少在隋初就已经是由中央诸卫统领了。参见张国刚:《唐代府兵渊源与番役》,《历史研究》1989年第6期,第146~151页;此文后收入氏著《唐代政治制度研究论集》,文津出版社1994年版,第1~28页。不过根据关中居重驭轻的政策要求,必然有相当的府兵外驻关中之外的各地区,他们可能是成编制地移驻到当地,但在军府称号上还是保持了数字番号的传统。③《李楚才碑》载李楚才“武德五年迁右卫二十四府右车骑将军,仍于邛州镇守”,可知当时中央诸卫直辖军府还派驻在各地镇守,开皇年间的情况也大致如此。既然府兵与地方重新发生联系,其中央禁卫军的色彩在减弱,于是因地立名的方式随着这种变化而普及化。随着炀帝时期府兵制的进一步完善与集权倾向的加强,军府称号被要求实现统一命名,因而在鹰扬府前冠以驻扎地地名成为军府命名的主导方式。唐初的局面则是处在割据混乱之中,地方势力还保持着相当的独立性,这和开皇年间的乡兵情况是大体相似的,因而出现了制度上的不整齐,即存在着数字番号和因地立名两种军府称号命名方式。

值得注意的是,在另外一种军事后勤机构或准军事机构中,也存在着类似军府这样的两种命名方式,这就是唐代马政的主要机构诸牧监。李锦绣先生对此进行了讨论,指出唐代的诸牧监存在着“以数纪为名”与“以土地为名”两种名号制定方式,并对这两种方式总结如下:

唐代陇右监牧始于武德九年,唐太宗夺取帝位之后,即以原州为中心,向西扩展,在河陇的秦、兰、原、渭四州建立监牧制度,其牧监“以数纪为名”。贞观初对夏州等“河南”地区控制稳固后,在“河曲之地”广置监牧,从夏州延绵至盐州,向东扩展至岚州等地,而置于“河曲之地”的监牧,则采取了“以土地为名”的命名方式。这不但使陇右监牧与河曲监牧双峰并峙,河曲监牧最盛时至少有三十七监,而且完善了陇右监牧与河曲监牧的“以数纪为名”与“以土地为名”的泾渭分明的两套监牧命名体制。诸牧监的两种命名制度,反映了河陇与河曲的两种监牧体系,而考释“以土地为名”的河曲监牧意义更大。①李锦绣:《“以数纪为名”与“以土地为名”——唐代前期诸牧监名号考》,黄正建主编:《隋唐辽宋金元史论丛》第1辑,紫禁城出版社2010年版,第127~142页。

诸牧监机构命名方式的差异可以在一定程度上理解为,制度在推广或者运作过程中产生的新变化。府兵军府称号的多样化体现的也是,动态运作中的府兵制在面临变化的环境、异质的区域时,一方面进行着在地化的努力,另一方面又努力贯彻着制度设计的本来意图。另外李先生提示考察“以土地为名”的牧监更有意义,这也适用于对于军府的研究,考察那些因地立名的军府,对了解制度的具体细节、动态运作等帮助很大。①唐长孺:《吐鲁番文书中所见的西州府兵》,《山居存稿三编》,中华书局2011年版,第236~299页。

三、李浑与隋炀帝的关系

(一)隋代的亲信及其来源

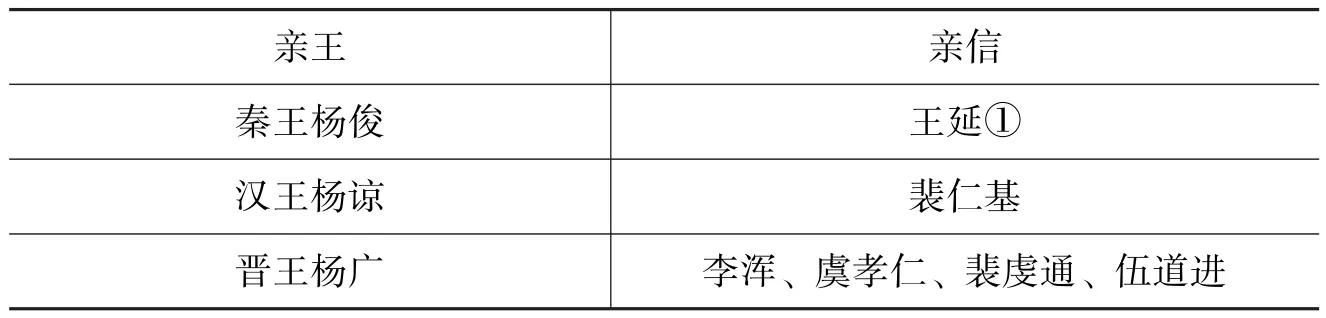

李浑以骠骑领亲信而随晋王杨广镇扬州,这里所谓“领亲信”的说法值得重视,但“亲信”具体所指还需一番探讨。平田阳一郎指出东汉三国前“亲信”几无例外都是作为动词使用,东晋南朝开始作为“被亲信之人”的名词使用,其中多数如《陈书》卷十七《王冲传》所见“废帝即位,给亲信十人”,即王朝所给予的十人或二十人的侍从或护卫,北朝的情况也差不多,还出现了亲信为掌权者个人辟召甚至参与废立大事的例子。②平田阳一郎:《西魏北周的“二十四军”与府兵制》,《中国中古史研究》第5卷,中西书局2015年版,第159~160页。此文还讨论了与“亲信”密切相关的“库真”,都属于君主的近侍集团。匿名评审老师指出,北朝还存在亲信兵,相当于后来的“牙军”等,在此致谢。根据张金龙的研究,北魏末年,在征战将帅的军府出现了各类亲信、左右及帐内等初、低级将领,他们既是军府僚佐与主帅亲信,也是率领一定量军队的指挥员,他们还可能迁为朝廷禁卫武官。参见张金龙:《魏晋南北朝禁卫武官制度研究(下册)》,中华书局2004年版,第957页。本文所讨论的李浑即是张先生所论的这种情况,至于评审老师指出的亲信兵与此不同,应是这些作为将领的“亲信”统辖的兵卒。其实魏晋南北朝的“亲信”还指一种依附人口,其地位与“客”相近,政府可赏赐给贵族官僚,参见胡守为、杨廷福主编:《中国历史大辞典·魏晋南北朝史卷》,“亲信”条(黄惠贤撰),上海辞书出版社2000年版,第525页。平田先生随后对西魏、北周、隋的亲信情况进行了统计,这里只引用隋代诸王亲信的情况(见表3):

表3 隋代亲王亲信

另外2015年5月西安新发现的《唐翟天德墓志》提供了一条有用的信息:

开皇三年,起家为别将领。七年,事蜀王,以君才干可称,委之禁旅,进授都督,领亲信。②王菁、王其祎:《欧阳笔法再见长安——新出土唐贞观八年〈翟天德墓志〉刍议》,《书法丛刊》2015年第4期。又《隋书》卷46《苏孝慈传附兄子苏沙罗传》云,“从韦孝宽破尉迥,以功授开府仪同三司,封通秦县公。开皇初,蜀王秀镇益州,沙罗以本官从,拜资州刺史”,苏沙罗也是蜀王杨秀亲信无疑,至于其是否曾领亲信则不能确知。

这样加上平田先生的统计,开皇年间分镇四方的宗王亲信都有了相关信息的记载,可以明显看出晋王杨广的亲信记载最多。《唐翟天德墓志》记载志主翟天德为雍州盩厔人,贞观八年(634)去世,时年七十八,则他“事蜀王”而“领亲信”时只有二十一岁。根据《隋书》卷四《炀帝纪下》,大业十四年(618)炀帝被杀而时年五十,则炀帝开皇七年时年仅二十岁,而蜀王杨秀又是炀帝长弟,则他的年龄可能二十岁还不到。可以想象当时蜀王身边存在着一群年龄与其接近的侍从人群,这一情况也应该适用于其他三位出镇四方的亲王。这些侍从人群很可能就是来自关陇集团上层的功勋子弟以及中下层的府兵家庭,具体来说就是功勋子弟统帅这些关陇府兵组成亲信集团而跟随诸王分镇四方。

《隋书·百官志》记载道:

皇伯叔昆弟、皇子为亲王。置师、友各二人,文学二人,长史、司马、咨议参军事,掾属,各一人,主簿二人……王公已下,三品已上,又并有亲信、帐内,各随品高卑而制员。……诸王置国官。有令、大农各一人,尉各二人……①《隋书》卷28《百官志下》,中华书局1973年版,第781~782页。

从这里来看,隋代亲王开府而有府官,受封建国则有国官,但是亲信、帐内一类的人员并不属于这两套系统之中。而《唐六典》卷二十九“诸王府公主邑司亲王府亲事府、帐内府”条云:

亲王亲事府,典军二人,正五品上;副典军二人,从五品上;执仗亲事十六人,正八品上;执乘亲事十六人,正八品上。(已上并皇朝置。)亲王帐内府,典军二人,正五品上;副典军二人,从五品上;府一人;史一人;帐内六百六十七人。(并皇朝置。)亲事府典军、副典军掌领校尉已下守卫陪从事。执仗掌执弓仗。执乘掌供骑乘。亲事掌仪卫事。校尉、旅帅、队正、队副掌领亲事陪从事。帐内府典军、副典军掌领校尉已下仪卫陪从事。帐内掌仪卫事。校尉、旅帅、队正、队副掌领帐内陪从事。②李林甫:《唐六典》,中华书局1992年版,第732页。

可见唐代亲事、帐内已经被纳入到品官系统中,并有了明确的定员和职掌规定。其中的校尉、旅帅、队正、队副等与府兵军团设置完全相同,而且宿卫和侍从皇帝、太子者也主要是来自各卫及其下辖军府的府兵,那么亲王府的这些亲事、帐内也可能来源于府兵。隋代亲信、帐内所掌之事应该与之相差不大,而从李浑等例子看隋代四大亲王府的亲信、帐内也应该主要是来自府兵。①《隋书》卷40《梁士彦传附子梁操传》云梁操曾为“长宁王府骠骑”,长宁王即太子杨勇长子杨俨。又《隋书》卷45《文四子·房陵王勇传附子长宁王俨传》载隋文帝称长宁王俨为皇太孙,可知当日长宁王俨之地位非同一般。梁操曾任长宁王府骠骑即是王府侍从以府兵充任的具体表现,当然长宁王府不能与四大亲王府相比。

(二)李浑与炀帝君臣关系的发生、发展与终结

平田先生指出从北周至隋代亲信逐渐向亲王侍从转变,亲信除了具备杰出的文武才能外,还特地从勋荫子弟中选任。而《隋书》在前引的那段开皇初为象城府骠骑将军前,有着这样一段重要的内容:

尉迥反于邺,时穆在并州,高祖虑其为迥所诱,遣浑乘驿往布腹心。穆遽令浑入京,奉熨斗于高祖,曰:“愿执威柄以熨安天下也。”高祖大悦。又遣浑诣韦孝宽所而述穆意焉。适遇平邺,以功授上仪同三司,封安武郡公。②《隋书》卷37《李穆传附子李浑传》,中华书局1973年版,第1120页。

而同书同卷《李穆传》提供了另一条与之相关的记载:

高祖作相,尉迥之作乱也,遣使招穆。穆锁其使,上其书。穆子士荣,以穆所居天下精兵处,阴劝穆反。穆深拒之,乃奉十三环金带于高祖,盖天子之服也。穆寻以天命有在,密表劝进。③《隋书》卷37《李穆传》,中华书局1973年版,第1116页。

可见当时李穆一家之内对于尉迟迥起兵后,是否支持隋文帝把控的中央政权是存在争议的,李穆自己的态度也不能说是一开始就坚定地站在隋文帝一边。这时隋文帝也顾忌李穆所管控并州总管区的特殊性,于是打算采取怀柔手段来拉拢李穆,当时李浑作为李穆的第十子年纪应该尚幼而留居在京城的府邸中,在这种情况下李浑被委以安抚实则劝诱李穆的任务前往并州。结果自然是李穆明确遣使向隋文帝表达自己的立场,很可能奉十三环金带与携劝进表入京的还是李浑,①《隋书》卷38《柳裘传》载“及尉迥作乱,天下骚动,并州总管李穆颇怀犹豫,高祖令裘往喻之。裘见穆,盛陈利害,穆甚悦,遂归心于高祖。后以奉使功,赐彩三百匹,金九环带一腰”,可见李浑应该只是作为文帝拉拢李穆的一枚棋子,真正起作用的还是其亲信柳裘。这也是为什么李浑实际上并未参与讨伐尉迟迥的战事,而却在战后得到“授上仪同三司,封武安郡公”的厚赏。另外这里提到的李穆的另一子士荣,关于其具体事迹并不清楚,《隋书·李穆传》后所附李穆诸子中有一子记载为“恒弟荣,官至合州刺史、长城县公”,而士荣当为字但李穆诸子之字似乎并不尽同。若此李荣即李士荣,那么士荣入隋后其官位不显,更有意思的是其长城县公这一封号,而后来隋文帝即封陈后主为长城公。

还有一点需要注意的是,李浑跟随炀帝左右可能开始于炀帝任并州总管时期。按《隋书》卷一《高祖纪上》载隋文帝开皇元年二月甲子即位,同月乙亥封诸子为王并征李穆为太师、于翼为太尉,同月丁丑以刚刚受封的晋王杨广为并州总管。按甲子为十四日、乙亥为二十五日、丁丑为二十七日,可见当日隋文帝初掌权而急切于人事调整,对于禅代中立有大功的李穆仍不放心,而让年仅十三岁的次子接替李穆镇守并州总管区。②岑仲勉先生指出开皇元年文帝以幼弟卫王杨爽权领并州总管,这是考虑到杨广当时年仅十三岁,因而晋王实际上并未之藩,参见岑仲勉:《隋书求是》,中华书局2004年版,第178页。按《隋书》卷47《柳机传附从子柳謇之传》记载道“我昔阶缘恩宠,启封晋阳,出藩之初,时年十二。先帝立我于西朝堂,乃令高颎、虞庆则、元旻等,从内送王子相于我”,如此炀帝当时应该是赴并州就藩和镇守。又同书卷23《五行志下》云“帝惩周室诸侯微弱,以亡天下,故分封诸子,并为行台,专制方面”,及卷54《李彻传》云“及晋王广之镇并州也,朝廷妙选正人有文武才干者,为之僚佐”,那么当时隋文帝应该是考虑到了前朝的教训与晋王年幼的现实,但仍然派他前往并州并精心配备了僚佐辅佐他。至于卫王杨爽权领并州总管一事,可能是因为隋初在并州一带与突厥形成了十分激烈的对峙局面,这种军事上的统筹指挥或许应该交给年长有经验的杨爽来负责,因而可能在一段时期内他代理了并州总管。开皇二年又置河北行台尚书省于并州,③关于并州总管府和河北行台的简要情况,可以参看严耕望:《隋代总管府考》,《严耕望史学论文集(上)》,上海古籍出版社2009年版,第241~242页。并以晋王杨广为行台尚书令,于是整个河北地区的民政与军政都归属其治理。当时在赵州象城府担任骠骑将军的李浑,也应该是处在这一体制管辖之下,李浑可能就是在这种背景下与炀帝建立起了关系。

《隋书·李浑传》在叙述李浑跟随炀帝前往扬州后,叙事直接跳到:

仁寿元年,从左仆射杨素为行军总管,出夏州北三百里,破突厥阿勿俟斤于纳远川,斩首五百级。进位大将军,拜左武卫将军,领太子宗卫率。①《隋书》卷37《李穆传附子李浑传》,中华书局1973年版,第1120页。

从开皇十年到开皇二十年这期间,李浑的事迹出现了一段空白,突然在仁寿元年他就跟随杨素北讨突厥,还师后拜左武卫将军并领太子宗卫率。而炀帝正好在上一年即开皇二十年被立为皇太子,那么这段空白期可能的情况就是李浑一直跟随炀帝在扬州镇守,时间长达十年而未有变动。炀帝因为长期出镇外藩,其力量积蓄和声望养成都是在并、扬大总管任上,尤其是长镇江南而与江淮人士联系密切。但是隋王朝的统治核心还是在于关中地区和关陇集团,太子杨勇身边就集聚了大批的公卿子弟,他们成为太子杨勇重要的政治力量组成,以至隋文帝在废太子的过程中不得不先着手铲除这一人群。②姜望来:《太子勇之废黜与隋唐间政局变迁》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第23辑,武汉大学文科学报编辑部2006年版,第77~82页。文章也强调了太子杨勇与山东力量的密切关系,这一关系对后来的隋末唐初政局产生了深远影响。炀帝身边长期跟随左右的关陇出身的亲信,不仅与他共享同一社会关系网络与政治文化传统,还是他得以与关中朝廷及关陇集团保持联系的重要纽带,他们发挥了类似太子杨勇身边公卿子弟的作用。李浑当然只是其中的一员,其他如宇文述、张衡、伍道进①王其祎、周晓薇编:《隋代墓志铭汇考》第5册,线装书局2007年版,第157~161页。伍道进是京兆人,他于隋文帝为隋王时就任隋国亲信,又在隋炀帝为晋王时领亲信,并在大业七年(611)一度担任太原郡留守。伍道进担任晋王“领左亲信”“领亲信”大致在开皇六年至仁寿三年之间,因而李浑曾与他共事相当长一段时间,他们跟随炀帝镇守扬州长达十年。等都是炀帝的得力助手。

此外,李浑还是宇文述的妻弟,而宇文述正是炀帝夺宗甚为倚赖之人,这种关系更加说明李浑与炀帝集团关系之紧密,故其作为炀帝一党是毋庸置疑的。更加令人瞩目的是,李浑作为庶子也上演了一出与炀帝类似的夺嫡事件。李穆长子李惇早亡,于是李穆在开皇七年(587)去世后,李惇之子李筠作为嫡孙继承了爵位。然而李浑对于李筠有着强烈的不满,图谋杀死李筠并夺取其父传下来的申国公爵位,于是转而求助于妻兄宇文述并向他许下重诺,随后宇文述向刚被立为皇太子的炀帝进言,炀帝随后奏请文帝而李浑得以绍封。②《隋书》卷37《李穆传附子李浑传》,中华书局1973年版,第1119~1120页。在这一事件中,李浑与宇文述的姻亲关系以及炀帝所发挥的决定性作用,再次展现了李浑与炀帝间的亲密联系。

大业十一年(615)发生了隋代历史最著名的一起诛杀大臣案件,即隋炀帝诛杀李浑及李敏两家。③《隋书》卷4《炀帝纪下》,中华书局1973年版,第89页。值得注意的是,《隋书》载此事于大业十一年五月丁酉,《资治通鉴》系此事于大业十一年三月丁酉(中华书局1956年版,第5803~5804页),《北史》卷12《隋炀帝纪》同《资治通鉴》(中华书局1974年版,第466页)。“三”“五”二字形近易误,当从《资治通鉴》《北史》所载。作为炀帝亲信的李浑遭遇到了如此悲惨的结局,④另外一名炀帝的亲信重臣张衡也是如此,其临死前曾云“我为人作何物事,而望久活”,而其被杀也是由于炀帝自征辽还而闻其讪谤朝政,参见《隋书》卷56《张衡传》,中华书局1973年版,第1391~1393页。这与宇文述父子的遭遇形成了巨大的反差。《资治通鉴》载李浑被杀始末:

初,高祖梦洪水没都城,意恶之,故迁都大兴。申明公李穆薨,孙筠袭爵。叔父浑忿其吝啬,使兄子善衡贼杀之,而证其从父弟瞿昙,使之偿死。浑谓其妻兄左卫率宇文述曰:“若得绍封,当岁奉国赋之半。”述为之言于太子,奏高祖,以浑为穆嗣。二岁之后,不复以国赋与述,述大恨之。帝即位,浑累官至右骁卫大将军,改封郕公,帝以其门族强盛,忌之。会有方士安伽陀言“李氏当为天子”①关于“李氏当兴”等类似的谣谶参看唐长孺:《史籍道经中所见的李弘》,《魏晋南北朝史论拾遗》,中华书局2011年版,第210~219页;唐长孺:《白衣天子试释》,《山居存稿三编》,中华书局2011年版,第9~20页;姜望来:《论“白衣天子出东海”》,《谣谶与北朝政治研究》,天津古籍出版社2010年版,第194~210页;李锦绣:《论“李氏将兴”——隋末唐初山东豪杰研究之一》,《山西师大学报》(社会科学版)1997年第4期等。,劝帝尽诛海内凡李姓者。浑从子将作监敏,小名洪儿,帝疑其名应谶,常面告之,冀其引决。敏大惧,数与浑及善衡屏人私语;述谮之于帝,仍遣虎贲郎将河东裴会基表告浑反。帝收浑等家,遣尚书左丞元文都、御史大夫裴蕴杂治之,案问数日,不得反状,以实奏闻。帝更遣述穷治之,述诱教敏妻宇文氏为表,诬告浑谋因渡辽,与其家子弟为将领者共袭取御营,立敏为天子。述持入,奏之,帝泣曰:“吾宗社几倾,赖公获全耳。”三月,丁酉,杀浑、敏、善衡及宗族三十二人,自三从以上皆徙边徼。后数月,敏妻亦鸩死。②《资治通鉴》卷182“隋炀帝大业十一年(615)三月丁酉”条,中华书局1956年版,第5803~5804页。

《隋书·李浑传》则记载了宇文述诱李敏妻所作表的大体内容,其中捏造的李浑与李敏的对话如下:

汝应图箓,当为天子。今主上好兵,劳扰百姓,此亦天亡隋时也,正当共汝取之。若复渡辽,吾与汝必为大将,每军二万余兵,固以五万人矣。又发诸房子侄,内外亲娅,并募从征。吾家子弟,决为主帅,分领兵马,散在诸军,伺候间隙,首尾相应。吾与汝前发,袭取御营,子弟响起,各杀军将。一日之间,天下足定矣。①《隋书》卷37《李穆传附子李浑传》,中华书局1973年版,第1121页。

炀帝即位后巡幸天下,王公贵臣随侍左右,声势浩大。但面对各地局势的恶化与征辽事业的无望,炀帝个人已经十分敏感,②《资治通鉴》卷185唐高祖武德元年三月条云,“帝见天下危乱,意亦扰扰不自安,退朝则幅巾短衣,策杖步游,遍历台馆,非夜不止,汲汲顾景,唯恐不足”,可见当日炀帝面对崩坏局面之不安。对当时大臣猜忌很严重,也就比较容易听信方士安伽陀的劝告与宇文述等的诬告③李浑曾随杨素北伐突厥,其被杀可能与杨玄感之乱有关系,此点承匿名评审老师指出,在此致谢。但根据目前的材料看,李浑加入炀帝集团,早在炀帝镇守并州时期,且其个人与宇文述的关系,恐怕更可能是与炀帝搭上关系的桥梁。至于李浑之死与杨玄感之乱有关系,这一点并无足够的材料能够证明,不过炀帝因此加深对贵戚的猜忌是可以肯定的。。

(三)李浑与炀帝君臣关系的反思

侯旭东先生提出了君臣之间存在着所谓“信—任”型关系,尽管其分析对象是西汉时期的君臣关系,但是这一概念对于理解李浑与炀帝的关系也不无启发,④侯旭东:《宠:信—任型关系与西汉历史的展开》,北京师范大学出版社2018年版,第13~21页。另外甘怀真先生指出“六朝时期政治集团的结合原理中,最主要是府主僚佐及旧君故吏关系”⑤甘怀真:《隋朝立国文化政策的形成》,《皇权、礼仪与经典诠释:中国古代政治史研究》,华东师范大学出版社2008年版,第338页。另外参考收入同书的《中国中古时期的君臣关系》(第188~224页)。,这也有着相当的启发性。这两种研究都着眼于君臣之间的情谊,这种情谊具有私密性、持久性,一定程度上超越了制度规定、礼仪规范下的理想君臣关系。

当然由于史料的限制,对于李浑与炀帝关系的展开,其中诸多细节都不甚明了,不过李浑凭借其家族背景、自身在三方之乱中的表现以及跟随炀帝长镇江淮的行动,因而与炀帝确立了“信—任”型君臣关系。但随着炀帝自宗王转变为皇帝,李浑与炀帝间的君臣关系经历了一个质变,一是从旧君故吏转到了皇帝与一般臣子的关系,二是出现了旧君故吏与近臣相叠加的关系。这种错综复杂的关系在面临诡谲的政治形势和焦虑不安的君主个人时,被掌握主导权的皇帝予以无情的抛弃,最终导致了李浑的悲剧命运。

四、王业之始:炀帝与关陇子弟

象城府的设立反映的是关中制度的扩展,这一过程启于周武帝平齐而在隋文帝时得到了延续。象城自北魏以来一直是中央朝廷稳定控制的区域,但其处在太行山东麓与大陆泽北端,使得这一地区需要一定的军事力量介入。而组成象城府这一府兵在地组织的人员,从长官到普通的士卒可能主要是来自关中地区。他们镇抚当地并且参与对北境突厥等族的防御与作战,更重要的是还成为分镇四方的四大亲王之一晋王的军事力量组成与亲信构成。李浑就是这样参与了隋初文帝为首的高层统治集团对河北的整编过程,又卷入到了宗王体系的逐步确立与日后发生的夺宗事件中,因而一步步地融入到关陇集团内部关系的深度整合之中。

隋文帝夺取政权的过程一般被认为是“不正”且“最易”①赵翼著,王树民校证:《廿二史劄记校证》,中华书局2013年版,第350页。,但他的成功离不开关陇集团的中坚代表李穆一族和于翼一族的支持。北周末年,李穆作为并州总管和于翼作为幽州总管共同统率重兵并处在防御突厥的第一线,当尉迟迥起兵之时李穆与于翼的动向就十分关键了,但是他们二人在很短的时间内就加入到了隋文帝阵营,这也就间接造成了尉迟迥起兵的迅速失败。随着这两位北周重臣的倒向以及尉迟迥起兵的被平定,隋文帝立即进行禅代而建立了隋王朝。

同样隋炀帝也离不开关陇集团的支持,①袁刚注意到炀帝镇并州时期的主要僚佐,主要是来自关陇,其中原籍为山东者,也早已入关,参见袁刚:《隋炀帝传》,人民出版社2001年版,第64~67页。但一般认为炀帝的种种举措有超越甚至打击这一集团的倾向,尤其炀帝个人对江南文化的喜好、即位后长期滞留江淮并最终死在江淮以及萧后作为萧梁后代的身份,都使研究者深深注意到了他身上强烈的江南色彩,②何德章:《江淮政治地域与隋炀帝的政治生命》,《魏晋南北朝史丛稿》,商务印书馆2010年版,第85~102页(原刊载于《武汉大学学报》1994年第1期)。从而对炀帝关陇背景的关注则不是很多。但是在观察炀帝夺宗的过程中,可以清楚地发现无论是中央的杨素还是他身边的宇文述、张衡乃至李浑都来自关陇集团,他们与炀帝共享同一社会背景与政治传统,很大程度上来讲这种强烈的关陇因素才是炀帝成功夺宗的决定因素之一。张伟国先生曾经这样总结道炀帝的发展历程:

晋王杨广借助关陇武将集团的势力,又援引江南文化的代表人物,与拥护皇太子杨勇的文官集团及北齐文化对抗。杨广夺储成功,日后登上帝位,把南朝的政治、文化因素,引入隋朝完成了关陇、河北、江南三大区域的融合,令文化的长期分隔,得以重新结合。③张伟国:《关陇武将与隋唐政权》,中山大学出版社1993年版,第149页。

在这里张先生强调了关陇因素与江南因素在炀帝身上的结合,似乎更加侧重关陇集团为炀帝崛起提供了相当大的帮助,至于江南文化则是在炀帝即位后的制度建设上发挥了显著的作用。这一看法大体是允当的,当时关陇集团的子弟中应该有许多人像李浑一样跟随炀帝来往南北并久镇江南,这一时期正是炀帝人生的青年时期,他们共同的人生经历对炀帝的影响是长远的。炀帝日后长期浸淫于江南文化的熏陶之中,这是他即位之后致力于区域整合和制度融合的重要因素。不过在隋文帝为首的关陇贵族仍掌大权并对山东、江南采取鄙薄态度的时候,①史睿:《北周后期至唐初礼制的变迁与学术文化的统一》,荣新江主编:《唐研究》第3卷,北京大学出版社1997年版,第170页。炀帝自然需要通过向他们靠拢,充分展示自己的关陇特征以走向权力的核心,②孙英刚注意到隋代大兴城王府的分布格局,其中炀帝的藩邸旧宅虽然也在宫城之南,但与其他诸王宅邸相比更为接近宫城,而这种情况的出现可能与炀帝“出镇并、扬二州达二十年,并且有灭陈的大功,在诸王中间威望最高”有关,加之其素为隋文帝和独孤后所喜爱。参见孙英刚:《隋唐长安的王府与王宅》,荣新江主编:《唐研究》第9卷,北京大学出版社2003年版,第185~186页。这正是后来他能够试图进行区域整合的前提所在。包括李浑在内的关陇子弟,积极参与了炀帝伐陈、镇守江淮、夺宗等一系列大事件,炀帝在他们的帮助下积累了丰厚的政治资本,最终得以夺取帝位。