工作场所不文明行为受害者向实施者反转的机制*

2018-07-07严瑜李彤

严 瑜 李 彤

(武汉大学哲学学院心理学系, 武汉 430072)

1 前言

不文明行为在工作场所中十分普遍(Porath &Pearson, 2010, 2013), 会对组织和其中的个体产生较大危害(Lim, Cortina, & Magley, 2008; Porath& Pearson, 2010, 2013), 基于此, 越来越多的学者开始关注工作场所不文明行为。Andersson和Pearson (1999)最先对工作场所不文明行为进行了系统描述, 将其定义为一种具有模糊伤害意图的低强度偏离行为, 并且该行为违背了相互尊重的职场规范。常见的例子有: 插话, 在工作中使用非正式的称呼, 翻白眼等(Cortina & Magley, 2009)。

关于工作场所不文明行为的现有研究大多从受害者的视角出发, 考察不文明行为对受害者的健康(Cortina, Magley, Williams, & Langhout, 2001;Leiter, Laschinger, Day, & Oore, 2011; Lim et al.,2008; Lim & Tai, 2014)、态度(Welbourne, Gangadharan,& Esparza, 2016; Giumetti et al., 2013; Laschinger,Leiter, Day, & Gilin, 2009; Lim et al., 2008)以及工作行为(Sakurai & Jex, 2012; Welbourne & Sariol,2017)的影响。虽然从受害者的视角出发对工作场所不文明行为的结果进行考察十分重要, 但是考虑到深入了解工作场所不文明行为的本质的必要性以及组织干预的需求, 对工作场所不文明行为的实施者进行研究同样重要。但是现有研究很少从实施者的角度出发去理解工作场所不文明行为,这种欠缺是不合理的(Gallus, Bunk, Matthews, Barnes-Farrell, & Magley, 2014)。

对工作场所不文明行为实施者的研究可以从两方面开展, 一是对造成员工实施工作场所不文明行为的因素, 特别是实施者本身的内部因素(如人格, 个体成就导向等)进行探究(Birkeland & Nerstad,2016; Liu, Chi, Friedman, & Tsai, 2009); 二是研究不文明行为互动中实施者的角色变动, 主要包括受害者或旁观者向实施者的反转; 本文主要对受害者向实施者的反转进行分析。现有受害者反转为实施者的研究(见表 1)基本上在 Andersson和Pearson (1999)提出的螺旋式框架内展开。螺旋式框架认为, 员工遭受到工作场所不文明行为后,出于互动公平等需求, 会产生消极情绪, 进而表现为报复欲望, 从而针对实施者发起不文明行为,自身的角色也从受害者反转为实施者(Andersson &Pearson, 1999)。在螺旋式框架的基础上, 现有实证研究虽然证明了工作场所不文明行为的受害者会反转为实施者, 但是这种反转何时以及为何发生仍然是不清楚的, 需要我们进一步探索。我们认为, 当面临工作场所不文明行为时, 员工会或多或少地使用认知努力进行应对。但是, 现有研究大多倾向于研究情绪在不文明行为应对中的作用(Bunk & Magley, 2013; Porath & Pearson, 2012;Sakurai & Jex, 2012; Zhou, Yan, Che, & Meier,2015), 对认知在其中的作用知之甚少。因此, 本文试图对工作场所不文明行为受害者反转为实施者的认知路径进行探索。

事件系统理论(the event system theory)对组织事件如何跨时间跨空间对个体的行为产生影响进行了说明, 能够为我们探讨受害者的角色反转提供一种积极主动的视角。根据事件系统理论,组织事件在工作行为的发生和塑造方面具有十分重要的作用, 个体在组织中的经验都可以用组织事件来描述(Morgeson, Mitchell, & Liu, 2015)。同样, 我们认为受害者转而实施工作场所不文明行为也离不开组织事件, 其角色反转基于组织事件而产生。因此, 本文中我们将基于组织事件对工作场所不文明行为受害者角色反转的过程进行说明。

根据事件系统理论, 如果组织事件具有足够的强度能够引起个体的注意并触发控制化信息加工过程(controlled information processing), 那么个体就很有可能改变或创建自己的行为(Morgeson et al., 2015)。所谓控制化信息加工是个体对信息进行认知处理的两种方式之一, 是一种基于逻辑的、需要较多认知努力的、深度的信息加工方式; 与之相对的是自动化信息加工(automatic information processing), 是一种基于经验的、需要更少认知努力的、浅显的信息加工方式(Evans & Stanovich,2013; Zalesny & Ford, 1990)。例如, 如果组织颁发了若干条减少员工工作自主性的新规定, 在这种情况下, 如果员工认为组织总是正确的并接受组织的决定, 仍然只关注工资等内容, 则该员工进行的是自动化信息加工; 如果员工关注的是工作中的自主性, 而不是工资或工作环境, 则其进行的是控制化信息加工。具体到我们要研究的问题上, 我们认为某些组织事件能够引发受害者的控制化信息加工这一认知过程, 进而使其改变自己原有的文明行为和尊重行为, 转而实施不文明行为, 从而将受害者身份反转为实施者。

虽然控制化信息加工是事件系统理论中的重要一环, 但由于已有大量研究, 因此Morgeson等(2015)并没有详细描述这一环节, 而是专注于探讨事件的定义和特征。因此, 如果要基于事件系统理论分析受害者反转为实施者的认知过程, 就要借助其他信息加工理论, 并将该理论置于事件系统理论的框架内, 对受害者角色反转的认知过程进行探索。社会信息加工理论(the Social Information Processing, SIP)关注了控制化信息加工过程, 并且将信息处理过程具体化为三种路径(Salancik &Pfeffer, 1978; Zalesny & Ford, 1990), 这一理论有助于我们分析工作场所不文明行为的受害者反转为实施者的具体认知路径。

因此, 本文试图在事件系统理论的基础上,分析人们在面对工作场所不文明行为时, 通过怎样的认知过程来实施同样的行为。并在此基础上,进一步明确未来的研究方向。

2 导致工作场所不文明行为受害者角色反转的事件的特点: 基于事件系统理论的分析

2.1 现有理论对工作场所不文明行为受害者反转为实施者的研究

已有研究在不同的理论框架下, 对工作场所不文明行为体验导致不文明行为实施的机制进行了探索和验证, 本文从团队和个体两个层次以及领导和受害者两种不同的视角对这些研究进行了梳理(见表1)。

从团队层次来讲, 在领导的视角下, 情感事件理论(the affective events theory, AET )认为, 领导不文明行为这一消极事件会引发受害者的消极情绪, 从而影响员工的态度和行为, 促使受害者对领导实施报复性的工作场所不文明行为(Harold& Holtz, 2015; Meier & Gross, 2015)。此外, 螺旋式框架强调情境因素会影响工作场所不文明行为互动(Andersson & Pearson, 1999), 并且管理者呈现的领导风格是其中的一个重要因素。因此, 消极领导这种领导风格会导致工作场所不文明行为的受害者实施不文明行为(Harold & Holtz, 2015)。

从个体层次来讲, 在受害者的视角下, 自我损耗理论(the ego depletion theory)认为, 员工的工作场所不文明行为经历会促使其转移注意力资源, 即从自我控制转移到揣摩实施者意图和不文明行为的应对上(Rosen et al., 2016), 从而降低维持良好人际关系所必须的自我控制(Baumeister &Vohs, 2007), 减少了抑制不文明行为的努力, 增加了实施工作场所不文明行为的可能性(Rosen et al., 2016)。

表1 受害者实施工作场所不文明行为的理论机制

从以上分析我们可以看出,大多研究基于螺旋式框架, 对工作场所不文明行为受害者反转为实施者的直接效应进行了验证, 并探索了这种直接效应的边界条件, 但是很少进一步考察其中具体的机制。并且, 工作场所不文明行为作为导致受害者反转为实施者的直接影响因素, 并没有学者对这一行为本身进行概念外的研究。工作场所不文明行为被定义为一种低强度的行为, 但是这种低强度行为如何促使员工的行为发生改变, 这就需要我们了解工作场所不文明行为本身的特征。事件系统理论同样认为, 事件的特征是个体是否进行控制化信息加工的决定因素。因此, 本文对工作场所不文明行为的特征进行了分析。

此外, 受害者的不文明行为经历并不是不文明行为螺旋中发挥作用的唯一因素, 员工所在的组织环境因素同样具有重要影响(Andersson &Pearson, 1999; Harold & Holtz, 2015)。特别是,领导在确定员工的行动指南、促进或抑制工作场所不规范行为方面具有重要作用(Cortina, 2008; Cortina,Kabat-Farr, Leskinen, Huerta, & Magley, 2013)。在工作场所不文明行为发生后, 领导行为对于受害者是否会采取报复行为至关重要, 由于工作场所不文明行为的低强度和伤害意图的模糊性, 领导很难察觉到组织中的不文明行为, 并且受害者很少直接向领导举报自己的不文明行为经历(Cortina& Magley, 2009)。因此, 我们认为, 在员工遭遇到工作场所不文明行为后, 领导很少对不文明行为采取具体的惩罚措施。而领导的这种消极应对会促使受害者采取不文明行为报复实施者(Harold &Holtz, 2015)。因此, 本文考察了无作为领导行为对受害者反转为实施者的作用机制。

理论方面, 部分关于受害者角色反转的研究(Meier & Gross, 2015)中使用了情感事件理论这一基于组织事件的理论, 但该理论只是简单地将事件分为发生和不发生两种, 并不关注事件的具体特征; 并且, 事件的影响具有动态和多层次的性质, 情感事件理论只是简单地关注组织事件引发员工行为的情绪中介过程, 对事件引发员工行为的解释不够全面。而事件系统理论聚焦于组织事件的特点, 对事件如何跨越时间和空间对组织行为产生影响进行了阐释。因此, 本研究将基于事件系统理论开展分析。

2.2 导致工作场所不文明行为受害者角色反转的事件的特点: 基于事件系统理论的分析

2.2.1 事件系统理论

事件系统理论将组织事件定义为是外部可观察的, 在时间和空间上有界, 并且发生在实体(包括个体、团队、部门、组织和环境)之间(Morgeson et al., 2015)。事件系统理论区分了组织事件的三个特征: 事件强度(event strength)、事件空间(event space)和事件时间(event time), 这些事件特征会促使实体改变或者创建自己的行为。其中, 事件的新颖性(novel)、破坏性(disruptive)和危机性(critical)是事件强度的三个重要维度。如果事件是非常规的, 突破了实体的期望和预期, 那么该事件具有新颖性; 如果事件反映了实体受到的威胁,那么该事件具有破坏性; 如果事件反映了其对实体的重要、必要或者优先程度, 或者限制了实体重要目标的实现, 那么该事件具有危机性(Morgeson et al., 2015)。并且, 事件系统理论强调, 事件强度的三个维度代表事件的不同方面, 三者可以不同时具有, 只要其中的两者或者一者足够强就能促使个体改变自己的行为。

根据事件的定义和已有研究(如表 1所示),我们认为团队层次的不作为领导行为和领导不文明行为, 以及个体层次的同事不文明行为是促使不文明行为的受害者反转为实施者的重要组织事件。下面我们将依据事件系统理论对这些事件的特征进行分析, 分析结果如表2所示。

2.2.2对不作为领导行为的分析

在团队层次, 领导的不作为行为表现为忽略职场问题、未能建立或完善行为规范等(Harold &Holtz, 2015)。具体到工作场所不文明行为方面,不作为领导行为主要表现为不对工作场所不文明行为进行关注和惩罚, 不对工作场所尊重行为和文明行为进行奖励, 未能制定禁止不文明行为的职场规范。不作为领导行为并不是说领导没有行为发生, 而是工作场所不文明行为情境下和文明行为情境下的领导行为的比较。在不文明行为发生后, 采取积极应对措施且行为有别于文明行为情境下的领导是有作为领导, 不采取措施仍然保持文明行为情境下行为的领导是不作为领导。

从事件时间和空间角度来讲, 不作为领导行为是从团队到个人的自上而下的直接效应, 并且其贯穿于文明行为和不文明行为情境中, 持续时间较长。工作场所不文明行为发生后, 不作为领导行为对于受害者来讲易于观察, 领导对不文明行为的无视是受害者的新奇体验, 使其注意到领导的不作为行为并且突破了其对领导的期望, 不作为领导具有新颖性。

表2 促使工作场所不文明行为受害者反转为实施者的组织事件的特点: 基于事件系统理论

工作行为情绪中心模型(the emotion-centered model of work behaviors) (Spector & Fox, 2002)表明, 人们会对发生的组织事件产生情绪反应, 积极事件会使员工产生积极情绪, 而消极事件则会诱发员工的消极情绪。不作为领导行为对于受害者来讲是未能维护其自尊和公平的消极事件, 从而会促使员工产生负面情绪, 破坏员工的情绪资源, 不作为领导具有破坏性。

根据社会交换理论, 员工向团队投资自己的工作时间和工作努力等来换取团队的认可和对自身幸福的关心(Blau, 1964), 这种社会交换不仅包括有形的物质资源(如工资)还包括无形的社会情绪资源(如尊重) (Cropanzano & Mitchell, 2005);不作为领导行为未能向不文明行为受害者表明其是值得尊重的且是团队中重要的一员, 受害者会感知到领导支持的缺乏; 领导对受害者的对待方式会向员工表明其归属程度(Lind & Tyler, 1988),不作为领导行为意味着受害者的归属程度较低,并且, 对于团队中的其他成员来讲, 领导是社会交换质量较高的伙伴, 因此这些成员倾向于和领导保持一致的行为(Scott, Restubog, & Zagenczyk,2013), 从而威胁受害者的归属感; 不作为领导行为造成的领导支持和归属感的缺乏限制了员工的情感需求和自身价值的实现这一重要目标, 不作为领导行为具有危机性。

2.2.3对领导不文明行为和同事不文明行为的分析

领导不文明行为是从团队到个人的自上而下的直接效应, 同事不文明行为是同一层级员工之间的单级效应。尽管工作场所不文明行为具有慢性本质(Lim & Lee, 2011; Lim et al., 2008; 严瑜,王轶鸣, 2016), 但是这种慢性本质强调的是工作场所不文明行为对受害者影响的持续性。工作场所不文明行为本身并没有持续性的特征, 这也是其和欺凌行为这种持续性行为进行强度区分的一个依据(Hershcovis, 2011), 因此领导不文明行为和同事不文明行为的持续时间较短。

领导和同事不文明行为向受害者表明了工作场所中领导和同事对待他人的方式, 打破了受害者对于人应该被怎样对待的基本期望(Reich &Hershcovis, 2015), 并且不文明行为违反了相互尊重的职场规范(Andersson & Pearson, 1999), 属于非常规行为, 因此领导和同事不文明行为具有新颖性。

领导和同事不文明行为能够破坏员工的情绪资源, 使其产生消极情绪(Bunk & Magley, 2013; Meier& Gross, 2015; Porath & Pearson, 2012; Sakurai &Jex, 2012), 对受害者的心理健康产生消极影响,具有破坏性。

与对不作为领导行为的分析类似, 领导不文明行为未能给予员工合适的社会情绪资源, 从而表现出领导支持的缺乏并威胁员工的归属感(Andersson & Pearson, 1999; Cropanzano & Mitchell,2005; Lind & Tyler, 1988), 领导不文明行为具有危机性。

同事不文明行为和同事支持及归属感之间的关系实际上是不明确的。在员工遭遇到同事不文明行为后, 第三方(如旁观者)对实施者的评价更为负面, 并且倾向于惩罚实施者 (Reich & Hershcovis,2015)和帮助受害者(O’Reilly & Aquino, 2011; Reich& Hershcovis, 2015), 此时受害者的同事支持和归属感水平不会降低; 但是如果因为受害者自身的原因导致同事不文明行为, 例如受害者经常表现出挑衅行为(Milam, Spitzmueller, & Penney, 2009),那么为了维护团队和自身利益, 第三方会对受害者表现出以排挤(Scott et al., 2013)为主的不文明行为形式, 此时受害者的同事社会支持和归属感水平会下降。但是, 不文明行为作为一种慢性压力源, 其对受害者的影响会一直持续(Lim & Lee,2011; Lim et al., 2008; 严瑜, 王轶鸣, 2016)。出于维持长期稳定的非厌恶型的(non-aversive)人际关系的需求(Hershcovis, Reich, Parker, & Bozeman,2012), 不文明行为受害者会不断反思实施者的意图和自己的应对方式(Sonnentag & Fritz, 2015),对于受害者来讲, 如何解决自身和实施者之间的人际关系问题是十分迫切和重要的, 特别是对于那些高任务依存性环境中的个体来讲, 不文明行为造成的这种危机性更为显著(Welbourne & Sariol,2017)。

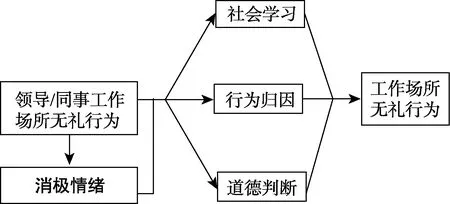

根据事件系统理论, 引起个体注意的显著事件能够促使个体进行控制化信息加工进而改变自己的行为(Morgeson et al., 2015)。具体到工作场所不文明行为领域, 根据上述分析, 不作为领导行为和工作场所不文明行为的强度都足够引起受害者的注意, 并促使其进行控制化信息加工并改变自己的行为, 进而发生角色反转。社会信息加工理论关注了控制化信息加工过程, 并抽取出了具体的认知路径(Salancik & Pfeffer, 1978; Zalesny &Ford, 1990)。因此, 我们可以将其置于事件系统理论的框架内对受害者反转为实施者的认知机制进行分析。基于此, 我们构建了如图 1所示的理论模型。

图1 工作场所无礼行为受害者反转为实施者的机制模型

3 组织事件促使不文明行为受害者角色反转的内在机制: 控制化信息加工过程

社会信息加工理论是Salancik和Pfeffer (1978)提出的理解人们如何加工信息的一般方法(Zalesny& Ford, 1990)。SIP强调社会信息(包括自己或他人的行为反应、人际互动、工作特征以及环境特征等)对个体行为的预测作用, 并认为社会信息可以通过三个路径影响个体行为: 学习过程, 归因过程和判断过程(Zalesny & Ford, 1990)。

根据社会信息加工理论对社会信息的定义,不作为领导行为属于领导的行为反应, 领导不文明行为和同事不文明行为属于不良人际互动, 三者均属于社会信息, 可以将其置于社会信息加工理论的框架内进行分析。

3.1 学习过程

Andersson和 Pearson (1999)指出, 为了维持互动公平, 员工觉得有义务以同样的方式回馈自己遭受到的不文明行为。这与社会学习理论一致,社会学习理论认为, 当个体暴露在攻击性行为下的时候, 自身也会变得具有攻击性。

社会学习理论由美国心理学家Bandura提出,Akers整合了 Bandura的社会学习理论以及Sutherland的差别接触理论(the differential association theory), 提出了对偏离行为进行一般解释的社会学习理论(Akers, Krohn, Lanza-Kaduce, & Radosevich,1979)。Akers的社会学习理论中的社会学习是一个高阶构念, 包括 4个维度: 模仿(imitation)、差别接触(differential association)、定义(definitions)和差别强化(differential reinforcement) (Akers et al., 1979)。

模仿在社会学习中具有重要作用, 人们会观察他人的行为, 从而通过模仿实施类似行为。在工作场所不文明行为的研究中, Porath和 Erez(2007)认为, 当员工观察到工作场所不文明行为后, 会产生攻击性的想法。受害者作为工作场所不文明行为的直接观察者, 行为模仿对其同样适用, 其会模仿自己遭受到的行为, 将同样的行为回馈给实施者, 对实施者进行惩罚, 从而完成从受害者到实施者的角色反转。

差别强化是指行为可以通过奖励(正加强)或惩罚(负加强)来进行加强, 偏离行为是否发生和持续下去取决于该偏离行为及其替代行为的差别化的惩罚或奖励(Akers et al., 1979)。在员工遭受同事不文明行为后, 如果同事没有受到惩罚, 即不文明行为和文明行为之间并不存在具有差别的惩罚, 则受害者对不文明行为的认同得到加强,进而发生角色反转, 对同事发起不文明行为。相比同事不文明行为, 员工对领导不文明行为更为敏感(Lim & Lee, 2011; Sliter, Withrow, & Jex,2015)。领导为整个组织确定基调, 员工可以从领导那里获得一系列可接受行为的暗示 (Cortina,2008)。当领导实施了工作场所不文明行为后, 其实际上向员工传达了不文明行为是被接受的并且是受到鼓励的行为(Pearson & Porath, 2004)。在这种情况下,受害者会认为组织中没有人在乎文明行为(Pearson & Porath, 2004), 并且不文明行为是一种适当的互动行为, 进而采取不文明行为进行回应(Andersson & Pearson, 1999)。

所谓定义, 是指个体会对行为进行评估定义,如果个体认为某项行为是好的(积极定义)或是合理的(中性定义), 那么个体就更有可能实施该行为(Akers et al., 1979)。在组织环境中, 如果组织氛围不够正式, 员工会难以辨别不可接受的和可接受的行为(Andersson & Pearson, 1999); 领导不文明行为会促成非正式的组织氛围(Gallus et al.,2014), 从而促使受害者对工作场所不文明行为做出中性定义, 进而更有可能实施不文明行为。在面对同事不文明行为时, 虽然受害者对于同事行为的评价是负面的, 但是其基于人际互惠原则(a norm of reciprocity)以及对自身尊严和地位的维护,会认为自己的报复行为是合理的(Gallus et al.,2014), 从而针对同事发起不文明行为, 将角色转变为实施者。

差别接触是个体与不同群体之间的互动, 这些群体提供了员工对行为进行定义、模仿和强化的社会环境(Akers et al., 1979)。在工作领域, 同事和领导是员工进行差异接触的对象, 如果员工接触到的有利于工作场所不文明行为的信念多于不利于该行为的信念时, 其更有可能实施工作场所不文明行为。在遭受到同事不文明行为后, 见证到这一不文明行为的员工(包括受害者)认为应当对实施者进行惩罚(Reich & Hershcovis, 2015;Skarlicki & Rupp, 2010; Porath & Erez, 2009), 从而受害者在这种差别接触的基础上倾向于对实施者发起不文明行为。领导工作场所不文明行为可能会不经意地鼓励员工以不尊重同事的方式行事,从而受害者更有可能反转为实施者。

根据社会学习的相关理论和上述分析, 本研究认为, 正如图 2所示, 同事不文明行为和领导不文明行为会通过社会学习过程(模仿、差别接触、定义和差别强化)促使受害者实施工作场所不文明行为。

图2 工作场所无礼行为受害者通过学习过程反转为实施者的机制模型

3.2 归因过程

归因理论(the attribution theory)最早由Heider提出, 归因是个体对行为或事件发展的原因的感知(郑建君, 金盛华, 2009)。Weiner (1985)对归因理论进行了完善, 提出了归因的三个维度: 原因源(locus of causality)、稳定性(stability)和控制性(control)。我们认为工作场所不文明行为的受害者可以通过归因过程完成向实施者的转变, 并构建了如图3所示的机制模型。

原因源决定个体将行为原因归于个体因素(内部归因)还是外部环境(外部归因) (Weiner,1985)。Keaveney (2008)认为, 在下面几种情况下,个体更倾向于将行为归因于个体因素: 1)个体感知到必须对接下来的行为进行选择; 2)如果行为违背了普遍接受的社会规范; 3)如果行为与个体的角色不相符; 4)如果个体的行为对行为观察者有个人影响; 5)如果个体是事件的积极参与者, 而不是被动的观察者。在组织环境中, 工作场所不文明行为违反了相互尊重的组织规范(Andersson &Pearson, 1999), 对行为目标有个人影响(Laschinger,Wong, Regan, Young-Ritchie, & Bushell, 2013; Lim& Lee, 2011; Miner & Cortina, 2016; Miner &Eischeid, 2012; Paulin & Griffin, 2016; Zhou et al.,2015); 不作为领导行为破坏了受害者的领导支持和情绪资源, 对受害者也有个人影响。因此, 我们认为在面对同事和领导不文明行为以及不作为领导行为时, 个体更容易进行内部归因。与外部归因相比, 内部归因更容易使个体产生攻击性(Ferguson& Rule, 1988)。因此, 员工在感知到不文明行为后,可能会将该行为归因于实施者, 反过来对实施者发起不文明行为(Andersson & Pearson, 1999); 对不作为领导行为的内部归因也会进一步促使不文明行为受害者反转为实施者。

归因的稳定性是指人们的归因结果是否会保持常态(Weiner, 1985)。例如, 人们将个体成就归因于个体的能力, 这种归因结果是稳定的; 如果将个体成就归因于运气, 则这种归因结果就是不稳定的(Weiner, 1985)。当员工遭受到工作场所不文明行为后, 其可能会将不文明行为归因于实施者的疏忽或无知(Andersson & Pearson, 1999; Cortina,2008; Lim et al., 2008), 这种归因结果是不稳定的;也可能对不文明行为进行稳定性归因, 将其归因于实施者的人格(Andersson & Pearson, 1999;Cortina, 2008; Lim et al., 2008)。因此, 领导和同事的工作场所不文明行为跟受害者归因结果的稳定性无关。在受害者对不文明行为进行不稳定性归因的情况下, 受害者对不文明行为的解释可能会使其脱离螺旋式框架(Andersson & Pearson, 1999),不对实施者进行报复; 此时, 不作为领导行为对于受害者来讲不太显著, 也就不能促使受害者反转为实施者; 在这种情况下, 即使受害者对不作为领导行为的归因结果是稳定的, 也无法预测受害者的角色反转。也就是说, 不作为领导行为并不能通过归因结果的稳定性促使工作场所不文明行为受害者反转为实施者。

图3 工作场所无礼行为受害者通过归因过程反转为实施者的机制模型

归因的控制性是指归因结果在主观上能够控制的程度(Weiner, 1985)。工作场所不文明行为通常会引发受害者的消极情绪(Cortina, 2008; Leiter et al., 2011; Lim et al., 2008), 领导不作为行为的存在会进一步加强受害者的消极情绪; 受害者之所以会产生消极情绪, 是因为其对不文明行为和不作为领导行为做出了可控性的归因(Weiner,1985)。归因的可控性可以显著预测责任性(王怀勇,刘永芳, 2010), 即个体越是认为行为是当事人的可控的原因引起的, 则当事人应该承担的责任也越大。结合Smith和Lazarus (1993)的认知评价理论, 我们认为, 如果受害者认为不文明行为和不作为领导行为均是由他人可控的原因引起的, 则会产生他人责任评价。这种他人责任评价会促使受害者产生攻击性(严瑜, 李佳丽, 2017), 从而对实施者发起工作场所不文明行为。

3.3 判断过程: 道德判断

道德判断在偏离行为的实施中扮演中重要角色(Andersson & Pearson, 1999)。所谓道德判断是指我们对他人行为或者个体特质的评价, 包括伤害性行为和帮助性行为, 或与个体/群体的公正有关的行为, 同时也包括被部分个体认为的与道德有关的行为(Avramova & Inbar, 2013)。社会互动理论认为, 实施者经常把攻击行为看作道德且合理的行为(Gallus et al., 2014),认为自身的攻击行为具有合适的理由, 例如对自身地位的证明(Felson& Tedeschi, 1993)。在工作场所不文明行为发生后,受害者会出于互动公平的原则, 或是维护自身地位和身份的欲望而对发起者实施不文明行为(Andersson & Pearson, 1999), 这种报复行为在受害者眼中很可能是自我保护的正当手段。对于受害者来讲, 不作为领导行为向员工表明自身的尊严无法得到保障, 如果领导不能合理处理工作场所不文明行为的问题, 则受害者可能出于自我保护的目的发起不文明行为。因此, 我们认为工作场所不文明行为的受害者可以通过道德判断过程完成角色反转(如图4所示)。

4 未来研究展望

依据螺旋式框架, 工作场所不文明行为可能在组织中愈演愈烈(Andersson & Pearson, 1999;Porath & Pearson, 2010, 2012, 2013; Welbourne &Sariol, 2017)。不文明行为的传播不仅与实施者有关, 更是与受害者向实施者的反转有关, 因此对受害者角色反转的原因和路径的理解至关重要。一方面, 本文系统分析了促使不文明行为受害者反转为实施者的组织事件的特征, 指出不作为领导行为、领导工作场所不文明行为和同事工作场所不文明行为因为其新颖性、破坏性和危机性的特征而促使受害者反转为实施者; 另一方面, 本文综合运用了事件系统理论和社会信息加工理论详细阐释了引发受害者角色反转的多条路径, 认为受害者可以通过学习、归因和道德判断过程来实施不文明行为。未来研究可以从以下几个方面进行, 加强对工作场所不文明行为的理解, 进而推动有关研究的发展。

图4 工作场所无礼行为受害者通过道德判断反转为实施者的机制模型

第一, 已有研究使用最多的事件理论是情感事件理论。根据情感事件理论, 情绪反应是员工面对组织事件时最基本的反应。并且在某些情况下, 情绪能够严重影响个体的认知过程(Douglas et al., 2008), 因此未来研究可以将情感事件理论和事件系统理论相结合, 深入探讨情绪和认知在受害者角色反转过程中的共同作用。在本文分析和已有研究的基础上, 我们构建了图 5所示的模型来描述情绪和认知在受害者角色反转过程中的可能作用。未来研究可以探索由不文明行为引发的消极情绪对受害者认知的影响, 深入挖掘受害者反转为实施者可能的机制。

图5 情绪和认知在工作场所无礼行为受害者反转为实施者过程中的作用

也就是说, 工作场所不文明行为促使受害者产生的消极情绪可能会影响受害者对该行为的归因、道德判断和社会学习。具体来讲, 由触发事件导致的消极情绪会影响人们的因果解释(Douglas et al., 2008), 不文明行为会导致受害者产生消极情绪, 进而使受害者倾向于对不文明行为进行内部和控制性归因, 促使其采取不文明行为进行回应。工作场所不文明行为导致的消极情绪还会影响受害者的道德判断, 对于受害者来讲,工作场所不文明行为表明自身的尊严和地位被他人冒犯, 从而促使受害者产生消极情绪, 而这种消极情绪会使得受害者将不道德行为道德化, 认为自己发起的不文明行为是维护自身尊严和地位的道德行为。消极情绪还可能影响受害者对不文明行为的学习, 消极情绪会影响个体对行为的定义, 使受害者将自身出于报复目的发起的不文明行为定义为合理行为, 进而促使自身对不文明行为进行学习。

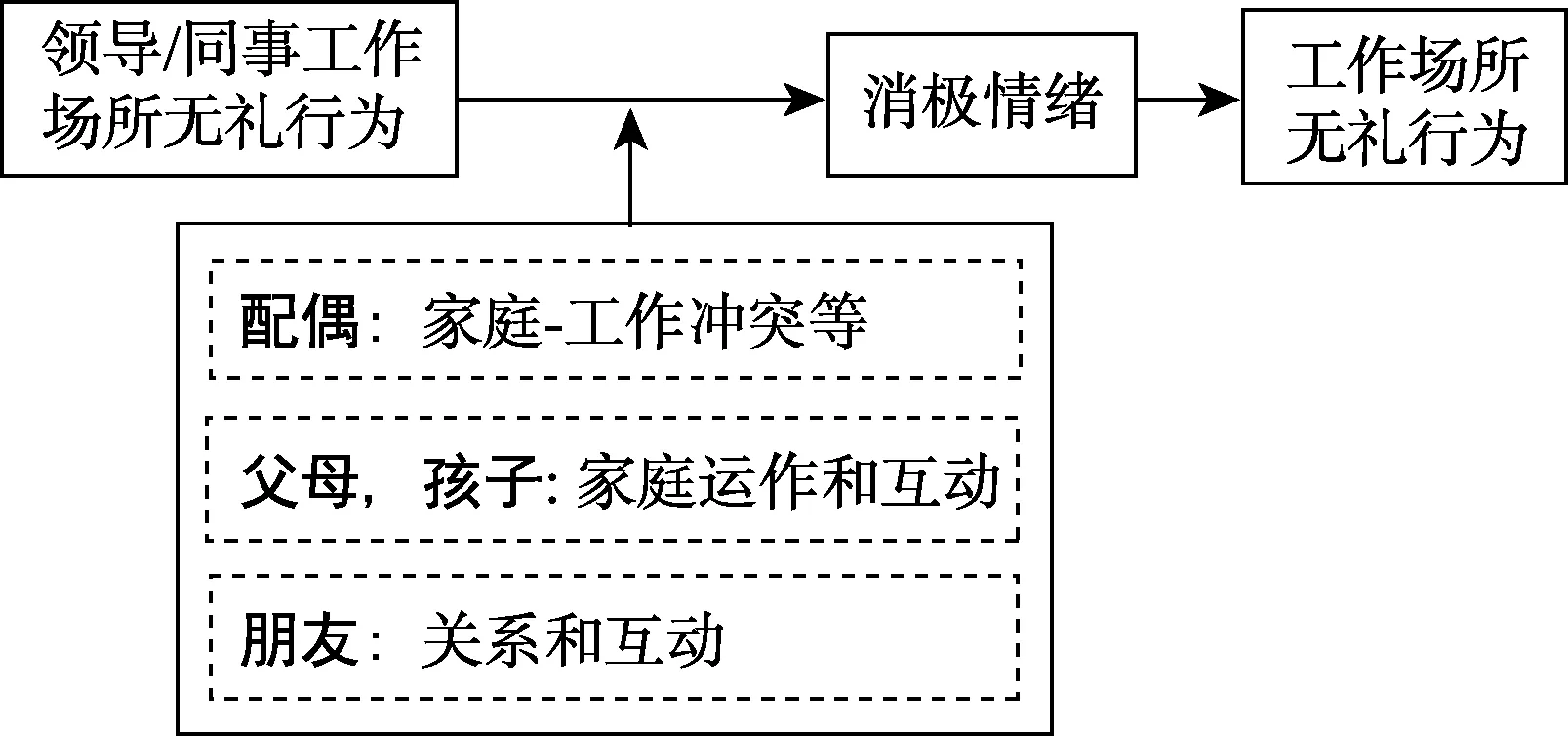

第二, 除了组织事件外, 工作领域以外的因素也会对工作场所不文明行为受害者的角色反转产生影响。大量研究表明, 一个领域(如家庭)的体验会正向影响另一个领域(如工作领域)的情绪和行为(Ferguson, 2012), 据此我们认为, 受害者在工作场所内的角色反转可能会受到其他领域因素(特别是来自受害者重要他人的体验)的影响。基于已有研究和逻辑推理, 我们构建了如图 6所示的模型来展现这一构想, 这也是未来可能的考察方向。我们认为, 在员工遭受到工作场所不文明行为的情况下, 如果受害者能够得到来自重要他人的积极的体验, 则这种积极的社会体验会削弱员工因不文明行为产生的消极情绪(Milam et al.,2009), 进而减少其实施不文明行为的倾向。

图6 来自重要他人的体验对工作场所无礼行为受害者反转为实施者的影响

第三, 旁观者对不文明行为在组织中的扩散也很重要, 这是因为旁观者有可能因为观察到的工作场所不文明行为而反转为实施者, 未来研究可以探索并验证旁观者反转为实施者的作用机制。对旁观者反转为实施者的分析同样可以基于事件系统理论和社会信息加工理论展开(如图7所示)。观察到的工作场所不文明行为对旁观者来讲具有新颖性、破坏性和危机性, 可以引发旁观者的控制化信息加工。旁观者可以通过社会学习反转为实施者, 在观察到工作场所不文明行为后,旁观者会减少对他人的帮助行为, 并且产生攻击性的想法(Porath & Erez, 2009; 严瑜, 李佳丽,2017), 进而倾向于发起工作场所不文明行为。旁观者也可以通过对观察到的不文明行为进行归因而实现角色反转, 在不文明行为发生后, 如果旁观者将该行为归因于实施者, 认为是实施者的责任, 出于自身的道德义务和责任感, 旁观者会对不文明行为实施者发起惩罚行为(Reich &Hershcovis, 2015; 严瑜, 李佳丽, 2017)。道德判断路径在旁观者角色反转中也可能存在, 在观察到工作场所不文明行为后, 对自身未来境遇比较担忧的旁观者出于自我保护这一合理动机, 不愿意对不文明行为实施者表现出礼貌和忍让的行为,从而愿意采取不文明行为(Andersson & Pearson,1999)。

图7 工作场所无礼行为旁观者反转为实施者的机制模型

第四, 建议未来的研究可以使用日记研究和多来源的数据。目前有关工作场所不文明行为的实证研究大多使用横向研究设计, 但是这种方法无法把握到变量之间的因果关系。并且, 横向研究设计跟日记法此类研究相比, 缺乏敏感性, 无法把握个体内变量的动态变化以及组织事件对个体行为的动态影响。并且, 日记法十分符合事件系统理论所提倡的组织事件动态影响实体行为的观点。此外, 现有研究大多使用自我报告的方式收集数据, 未来研究可以进行多源数据收集, 从而避免共同方法偏差。

王怀勇, 刘永芳. (2010). 归因特性对组织公正感的影响.心理科学, 33(1), 83–86.

严瑜, 李佳丽. (2017). 超越不文明: 从消极无礼的恶化升级到积极的文明干预.心理科学进展, 25(2), 319–330.

严瑜, 王轶鸣. (2016). 工作场所无礼行为的溢出和交叉效应: 超越职场范围的负性作用机制.心理科学进展,24(12), 1934–1945.

郑建君, 金盛华. (2009). 领导领域中归因理论的研究述评.心理科学进展, 17(2), 432–441.

Akers, R. L., Krohn, M. D., Lanza-Kaduce, L., & Radosevich,M. (1979). Social learning and deviant behavior: A specific test of a general theory.American Sociologica l Review, 44(4), 636–655.

Andersson, L. M., & Pearson, C. M. (1999). Tit for tat? The spiraling effect of incivility in the workplace.Academy of Management Review, 24(3), 452–471.

Avramova, Y. R., & Inbar, Y. (2013). Emotion and moral judgment.WIREs Cognitive Science, 4(2), 169–178.

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Muraven, M., & Tice, D.M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource?Journal of Personality and Social Psychology,74(5), 1252–1265.

Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. (2007). Self-regulation, ego depletion, and motivation.Social and Personality Psychology Compass, 1(1), 115–128.

Birkeland, I. K., & Nerstad, C. (2016). Incivility is (not) the very essence of love: Passion for work and incivility instigation.Journal of O ccupational H ealth P sychology,21(1), 77–90.

Blau, P. M. (1964).Exchange and power in social life. New York, NY: Wiley.

Bunk, J. A., & Magley, V. J. (2013). The role of appraisals and emotions in understanding experiences of workplace incivility.Journal of O ccupational Health P sychology,18(1), 87–105.

Cortina, L. M. (2008). Unseen injustice: Incivility as modern discrimination in organizations.Academy of Management Review, 33(1), 55–75.

Cortina, L. M., Kabat-Farr, D., Leskinen, E. A., Huerta, M.,& Magley, V. J. (2013). Selective incivility as modern discrimination in organizations: Evidence and impact.Journal of Management, 39(6), 1579–1605.

Cortina, L. M., & Magley, V. J. (2009). Patterns and profiles of response to incivility in the workplace.Journal of Occupational Health Psychology, 14(3), 272–288.

Cortina, L. M., Magley, V. J., Williams, J. H., & Langhout, R.D. (2001). Incivility in the workplace: Incidence and impact.Journal of Occupational Health Psychology, 6(1),64–80.

Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review.Journal of Management,31(6), 874–900.

Douglas, S. C., Kiewitz, C., Martinko, M. J., Harvey, P., Kim,Y., & Chun, J. U. (2008). Cognitions, emotions, and evaluations: An elaboration likelihood model for workplace aggression.Academy of M anagement Review, 33(2),425–451.

Evans, J. S. B. T., & Stanovich, K. E. (2013). Dual-process theories of higher cognition: Advancing the debate.Perspectives on Psychological Science, 8(3), 223–241.

Felson, R. B., & Tedeschi, J. T. (1993).Aggression and violence: Social interac tionist per spectives. Washington,DC: American Psychological Association.

Ferguson, M. (2012). You cannot leave it at the office:Spillover and crossover of coworker incivility.Journal of Organizational Behavior, 33(4), 571–588.

Ferguson, T. J., & Rule, B. G. (1988). Children's evaluations of retaliatory aggression.Child Development, 59(4), 961–968.

Gallus, J. A., Bunk, J. A., Matthews, R. A., Barnes-Farrell, J.L., & Magley, V. J. (2014). An eye for an eye? Exploring the relationship between workplace incivility experiences and perpetration.Journal of Occupational Health Psychology,19(2), 143–154.

Giumetti, G. W., Hatfield, A. L., Scisco, J. L., Schroeder, A.N., Muth, E. R., & Kowalski, R. M. (2013). What a rude e-mail! Examining the differential effects of incivility versus support on mood, energy, engagement, and performance in an online context.Journal of Occupational Health Psychology, 18(3), 297-309.

Harold, C. M., & Holtz, B. C. (2015). The effects of passive leadership on workplace incivility.Journal of Organizational Behavior, 36(1), 16–38.

Hershcovis, M. S. (2011). “Incivility, social undermining,bullying…Oh My!”: A call to reconcile constructs within workplace aggression research.Journal of Organizational Behavior, 32(3), 499–519.

Hershcovis, M. S., Reich, T. C., Parker, S. K., & Bozeman, J.(2012). The relationship between workplace aggression and target deviant behaviour: The moderating roles of power and task interdependence.Work & S tress, 26(1),1–20.

Keaveney, S. M. (2008). The blame game: An attribution theory approach to marketer-engineer conflict in hightechnology companies.Industrial Marketing Management,37(6), 653–663.

Laschinger, H. K. S., Leiter, M., Day, A., & Gilin, D. (2009).Workplace empowerment, incivility, and burnout: Impact on staff nurse recruitment and retention outcomes.Journal of Nursing Management, 17(3), 302–311.

Laschinger, H. K., Wong, C., Regan, S., Young-Ritchie, C.,& Bushell, P. (2013). Workplace incivility and new graduate nurses’ mental health: The protective role of resiliency.Journal of Nursing Administration, 43(7–8), 415–421.

Leiter, M. P., Laschinger, H. K. S., Day, A., & Oore, D. G.(2011). The impact of civility interventions on employee social behavior, distress, and attitudes.Journal of Applied Psychology, 96(6), 1258–1274.

Lim, S., Cortina, L. M., & Magley, V. J. (2008). Personal and workgroup incivility: Impact on work and health outcomes.Journal of Applied Psychology, 93(1), 95–107.

Lim, S., & Lee, A. (2011). Work and nonwork outcomes of workplace incivility: Does family support help?Journal of Occupational Health Psychology, 16(1), 95–111.

Lim, S., & Tai, K. (2014). Family incivility and job performance:A moderated mediation model of psychological distress and core self-evaluation.Journal of Applied Psychology,99(2), 351–359.

Lind, E. A., & Tyler, T. R. (1988).The social psychology of procedural justice. New York: Plenum Press.

Liu, W., Chi, S. C. S., Friedman, R., & Tsai, M. H. (2009).Explaining incivility in the workplace: The effects of personality and culture.Negotiation and Conflict Management Research, 2(2), 164–184.

Meier, L. L., & Gross, S. (2015). Episodes of incivility between subordinates and supervisors: Examining the role of self-control and time with an interaction-record diary study.Journal of Organizational Behavior, 36(8), 1096–1113.

Milam, A. C., Spitzmueller, C., & Penney, L. M. (2009).Investigating individual differences among targets of workplace incivility.Journal o f Occupational Health Psychology, 14(1), 58–69.

Miner, K. N., & Cortina, L. M. (2016). Observed workplace incivility toward women, perceptions of interpersonal injustice, and observer occupational well-being: Differential effects for gender of the observer.Frontiers in Psychology,7, 482.

Miner, K. N., & Eischeid, A. (2012). Observing incivility toward coworkers and negative emotions: Do gender of the target and observer matter?.Sex R oles, 66(7–8),492–505.

Morgeson, F. P., Mitchell, T. R., & Liu, D. (2015). Event system theory: An event-oriented approach to the organizational sciences.Academy of Management Review,40(4), 515–537.

O’Reilly, J., & Aquino, K. (2011). A model of third parties’morally motivated responses to mistreatment in organizations.Academy of Management Review, 36(3), 526–543.

Paulin, D., & Griffin, B. (2016). The relationships between incivility, team climate for incivility and job-related employee well-being: A multilevel analysis.Work & Stress,30(2), 132–151.

Pearson, C. M., & Porath, C. L. (2004). On incivility, its impact, and directions for future research. In R. W. Griffin& A. M. O’Leary-Kelly (Eds.),The dark sideof organizational behavior(pp. 403–425). San Francisco, CA:Jossey-Bass.

Porath, C. L., & Erez, A. (2007). Does rudeness really matter?The effects of rudeness on task performance and helpfulness.Academy of Management Journal, 50(5), 1181–1197.

Porath, C. L., & Erez, A. (2009). Overlooked but not untouched: How rudeness reduces onlookers’ performance on routine and creative tasks.Organizational Behavior &Human Decision Processes, 109(1), 29–44.

Porath, C. L., & Pearson, C. M. (2010). The cost of bad behavior.Organizational Dynamics, 39(1), 64–71.

Porath, C. L., & Pearson, C. M. (2012). Emotional and behavioral responses to workplace incivility and the impact of hierarchical status.Journal of Applied Socia l Psychology, 42(Suppl.), E326–E357.

Porath, C. L., & Pearson, C. M. (2013). The price of incivility: Lack of respect hurts morale and the bottom line.Harvard Business Review,115–121.

Reich, T. C., & Hershcovis, M. S. (2015). Observing workplace incivility.Journal of Applied Psychology, 100(1),203–215.

Rosen, C. C., Koopman, J., Gabriel, A. S., & Johnson, R. E.(2016). Who strikes back? A daily investigation of when and why incivility begets incivility.Journal of A pplied Psychology, 101(11), 1620–1634.

Sakurai, K., & Jex, S. M. (2012). Coworker incivility and incivility targets’ work effort and counterproductive work behaviors: The moderating role of supervisor social support.Journal of Occupational Health Psychology, 17(2), 150–161.

Salancik, G. R., & Pfeffer, J. (1978). A social information processing approach to job attitudes and task design.Administrative Science Quarterly, 23(2), 224–253.

Scott, K. L., Restubog, S. L. D., & Zagenczyk, T. J. (2013).A social exchange-based model of the antecedents of workplace exclusion.Journal of Applied Psychology, 98(1),37–48.

Skarlicki, D. P., & Rupp, D. E. (2010). Dual processing and organizational justice: The role of rational versus experiential processing in third-party reactions to workplace mistreatment.Journal of Applied Psychology, 95(5), 944–952.

Sliter, M., Withrow, S., & Jex, S. M. (2015). It happened, or you thought it happened? Examining the perception of workplace incivility based on personality characteristics.International Journal of Stress Management, 22(1), 24–45.

Smith, C. A., & Lazarus, R. S. (1993). Appraisal components,core relational themes, and the emotions.Cognition &Emotion, 7(3-4), 233–269.

Sonnentag, S., & Fritz, C. (2015). Recovery from job stress:The stressor-detachment model as an integrative framework.Journal of Organizational Behavior, 36(S1), S72–S103.

Spector, P. E., & Fox, S. (2002). An emotion-centered model of voluntary work behavior: Some parallels between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior.Human Resource Management Review,12(2), 269–292.

Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion.Psychological R eview, 92(4),548–573.

Weiss, H. M., & Cropanzano, R. (1996). Affective events theory: Theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work.Research in Organizational Behavior, 18(3), 1–74.

Welbourne, J. L., Gangadharan, A., & Esparza, C. A. (2016).Coping style and gender effects on attitudinal responses to incivility.Journal of M anagerial P sychology, 31(3),720–738.

Welbourne, J. L., & Sariol, A. M. (2017). When does incivility lead to counterproductive work behavior? Roles of job involvement, task interdependence, and gender.Journal of O ccupational H ealth P sychology, 22(2),194–206.

Zalesny, M. D., & Ford, J. K. (1990). Extending the social information processing perspective: New links to attitudes,behaviors, and perceptions.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 47(2), 205–246.

Zhou, Z. E., Yan, Y., Che, X. X., & Meier, L. L. (2015).Effect of workplace incivility on end–of–work negative affect: Examining individual and organizational moderators in a daily diary study.Journal of Occupational H ealth Psychology, 20(1), 117–130.