关野贞与中国古代皇陵建筑探析

2018-07-07,,

, ,

(1. 天津大学工笔重彩研究所,天津300072;2. 天津理工大学艺术学院,天津300101;3. 天津市园林规划设计院,天津300191)

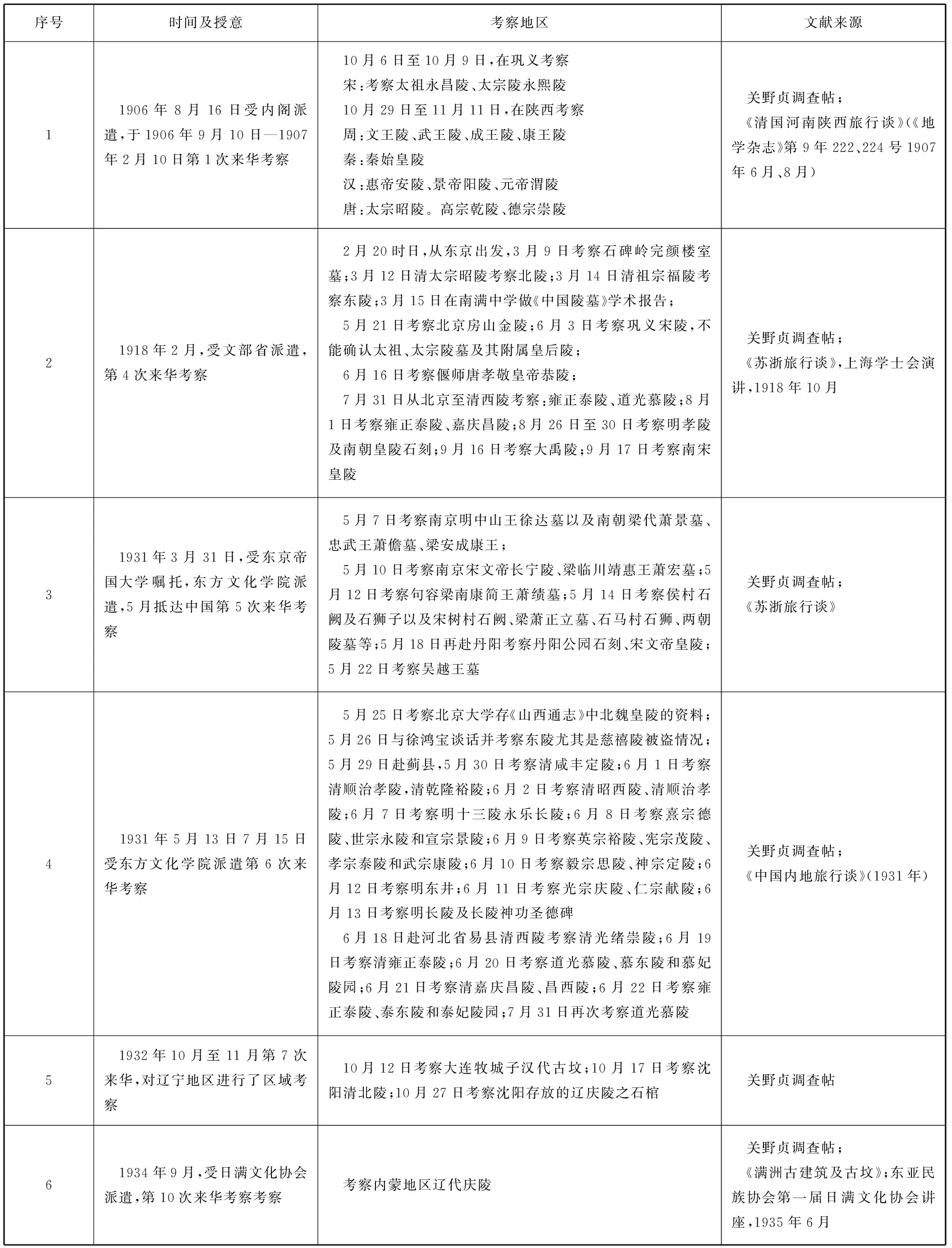

关野贞(1868—1935)是享誉世界的日本建筑史家,生平致力于朝鲜和中国古建筑的考察,以及东北亚地区文化遗产的保存和修复工作。1910年,关野贞被聘为东大教授,其间,进行平城宫址研究,之后被授予工学博士。1920—1928年,关野贞以主要佛教寺为目标,在中国先后5次长期调查,并致力于中国古建筑研究和保护。据统计,自1906年开始,关野贞对中国进行过11次专题考察,其中7次是对中国古代陵墓的调查,直至1934年考察辽代庆陵后结束。其研究的重点是结合传世文献,对中国古代皇陵建筑进行采访、普查、测绘与发掘,归纳中国古代皇陵制度的形制,进而撰写了《中国文化史迹》、《唐宋陵墓的研究》、《辽东墓冢》等传世著作,为同时期国内外同行专家所瞩目,对近代中国皇陵研究产生了巨大的影响。在相当长的一段时间里,日籍专家晚清至民国期间的研究成果被忽略,集体无意识和积重难返严重影响建筑史学研究的深度和广度。

一、 关野贞考察中国古建筑的时代背景

日本在明治维新后,短时间内涌现出了一大批具有深厚汉学功底又能将日本学术与西方近现代科学手段相结合的学者。他们有目的来华考察文物及遗址遗迹,留下了大量的文字及图像记录。由于地理和文化的优势,对中国的研究深度要好于欧美国家,逐渐形成了“东洋史观”。较具代表性的个人及著作有:小栗栖香顶的《北京纪游》和《北京纪事》、曾根俊虎的《中国漫游志》和《中国纪行》、内藤湖南的《燕山楚水》、桑原骘藏的《考史游记》、橘瑞超的《新疆探险记》、大谷光瑞的《放浪漫游记》等。

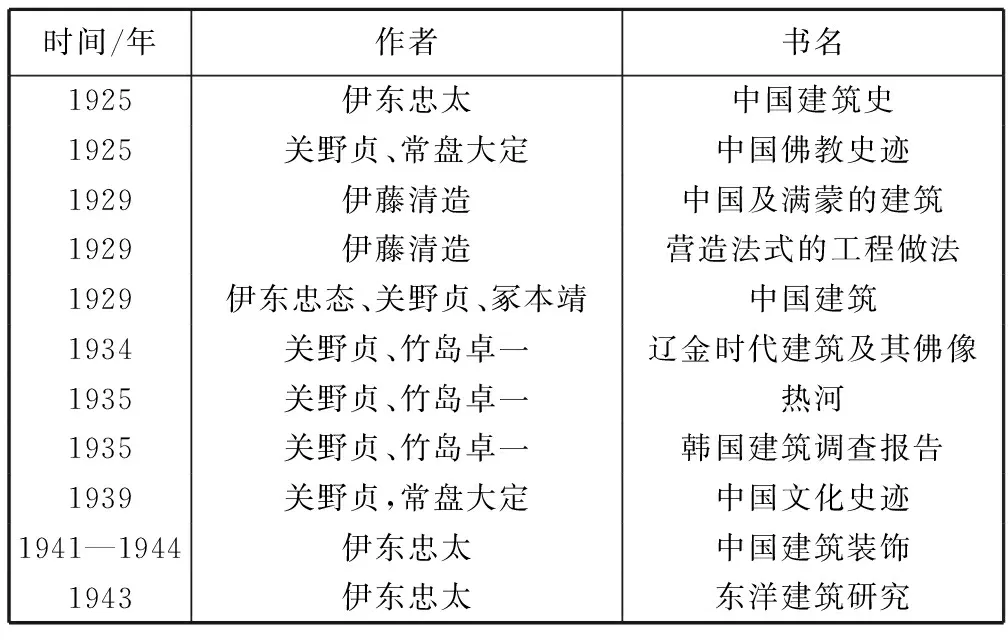

表1 20世纪20—30年代日本学者出版的中国古建筑著作

图1 近代日本对中国古建筑的图像记录(贺美芳绘制)

在古建筑调查和皇陵研究方面,自1893年冈仓天心按一定的路线实地考察了中国多省的名胜古迹和建筑遗存后,日本人不断模仿和扩大这条路线。鸟居龙藏、伊东忠太、关野贞、冢本靖、常盘大定、伊藤清照、滨田耕作、村田治郎、冈大路、水野清一等一大批日本学者从不同的研究角度考察、记录了中国各地的文化史迹(见图1和表1),全面而翔实地记录了中国古代建筑文化遗产在近代保存的整体状况。

二、 关野贞探析中国古代皇陵的专题分析

日本学者蒲生君平(1768—1813)撰写的《山陵志》和八木奘三郎(1866—1942)撰写的《日本古坟时代》在日本陵墓考古史上具有重要地位,但由于日本皇室宫内厅限制,此后的学者很难将日本的陵墓研究深入下去,而日本、朝鲜和中国的陵墓建筑具有明显的关联性。因此,1902年,关野贞以研究朝鲜乐浪汉代遗迹为契机,开始了朝鲜和中国的陵墓建筑文化研究。

关野贞对中国陕西、江苏、河南、河北、内蒙、辽宁等多处皇陵进行过实地考察。在考察过程中,关野贞对皇陵的关注点主要表现在以下几个方面:一是陵台形状和陵园结构特征;二是陵墓装饰图纹样式和风格;三是美术和建筑文化相互影响。

作为日本著名的建筑年代判断专家,关野贞对古代文化遗迹和遗物年代判断的主要依据就是中国古代建筑样式和风格的演变特征。也正因此,他对渭北西周王陵的定位和命名一直持怀疑的态度,但未对陵墓制度、设置沿革、演变原因和礼乐文明进行深入的探讨。关野贞一直深以为憾的是不能够对研究对象进行发掘和整理,因而不能从内部构造、陪葬品等角度对中国古代皇陵进行进一步的研究。

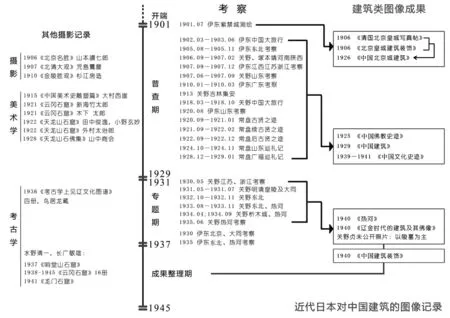

关野贞对中国古代皇陵进行了大规模的调查(见表2),涉及中国历史上众多朝代的皇陵,拍摄了大量珍贵的历史照片,并提出了自己独到的观点。如在辽代庆陵三座皇陵位次判断上,1934年10月,关野贞通过实地勘察认为,从中国传统风水的立场来看,东陵一定是最先建造的[1]。根据关野贞的观点,埋藏有东陵地下墓穴的山脉是青云山三座山的中间一座,并且中间山脉的位置符合玄武方向,同时东西两座山的方向分别符合青龙﹑白虎。地下墓穴南边的一座山被称为案山或影壁山。在朱雀方向有一座山叫做金星,并且一条溪流过南边山脚下陵墓所在的地方。三座陵墓中东陵最严格的符合风水学理论。因此,东陵必定是最先建造的。又如由于唐宋皇陵地面设施今多无存,尤其是木制建筑悉数尽毁,唯有石像生还残存众多,其中不乏规制近乎完整的标本,如能从明清皇陵的石像生规制、造型艺术追溯唐宋乃至秦汉,不失是一个比较好的研究点,其中明代皇陵石像生制度是承上启下的核心。这一观点至今具有一定参考意义。再如其《中国碑碣样式的研究》将当时的发现的两汉至元代的碑碣从样式、装饰等多个角度进行分析,并指出各个风格的历史传承与演变。在皇陵摄影上,“1918年3月12日,关野贞考察了清太宗昭陵,拍摄照片58张;1918年3月14日考察清太祖福陵,拍摄照片45张”[2];1918年8月26日,关野贞重点考察了南京的明孝陵,拍摄照片35张。1931年5月至6月拍摄明十三陵照片263张,清东陵照片158张,清西陵照片192张。

表2 关野贞探析中国古代皇陵的专题考察

清代,皇室陵墓由内务府、八旗、绿营、礼部、工部各派遣一名官员驻陵管理。辛亥革命以后,该制度被废止,陵墓逐渐荒废。1928年8月上旬,数千名匪军盗劫清东陵的裕陵、定东陵以后,1929年,河北省政府设立东陵陵寝古迹保管委员会,由民政厅、实业厅、县政府、林务局及清室后嗣各派遣1名委员。组织20人护陵警,看守陵墓。易县西陵同样设立西陵陵寝古迹保管委员会。清东陵被盗劫的消息传到日本,小林胖生发表《东陵发掘真相》、《国闻周刊》报道了《东陵案》始末,加强了关野贞考察明清皇陵的紧迫感。1931年5月13日,关野贞开始进行对中国的第6次考察。在北京故宫、历史博物院、故宫博物院武英殿、北京大学等处进行文献史料调查,并走访了清东陵被盗后进行实地考察的中国人徐鸿宝[3]。同年5月29日,关野贞与竹岛卓一、荒木清三、岩田秀则从北京出发,依次对河北省遵化的清东陵、北京市昌平的明十三陵和河北省易县的清西陵进行了为期1个月的考察和记录。

关野贞所拍摄的中国古代皇陵照片数量众多,仅明清皇陵部分的照片就达八百余张,测绘图百余张。除少部分发表于《风水说中国历代帝王陵》等公开出版物外,大量的照片仍未面世,保存在日本东京大学东洋文化研究所、综合研究博物馆等机构中。测绘图大部分由竹岛卓一保存,1945年,名古屋工専校舍空袭受时被焚毁无存;准备出版的中国陵墓研究9册图录及文字也在战火中焚毁;《营造法式研究》原稿遗失。因此,七十多年来,关野贞对中国陵墓研究的内容只留下吉光片羽,具体情况已无法详考。从残存的40本《调查帖》可以一窥当时调查内容。例如1931年6月1日曾调查乾隆陵、碑阁碑文、高亀趺等装饰、石桥、碑阁前东西下马碑、东西朝房、隆恩殿配置、琉璃花门、二柱门、明楼、宝城、宝城外壁等。

关野贞对中国皇陵研究也存在错漏之处。1906年、1918—1920年关野贞曾对北宋皇陵进行了实地调查,获得了较为重要的现场资料,但是他把仁宗永昭陵的武石人、文石人、南门石狮等石雕像和英宗永厚陵的石马、石虎、石羊等石雕都记录成了太宗永熙陵的石像生。有专家曾怀疑关野贞1906年、1918年踏查以后,1939年《中国文化史迹》成书时,已时隔多年,而此时关野贞已于1935年7月29日逝世,校对时出了问题,但核对1922年关野贞发表在《东洋》第四二一号的《唐宋陵墓研究》中图片标注既已错误。因此可以断定,关野贞在考察时即已产生错误。

现存关野贞所拍摄的中国古代皇陵的照片记录全面,又具有很强的专业性和序列性,连同其考察笔记(《关野贞调查帖》)和公开发表的著作等,真实地反映了20世纪二三十年代中国古代墓葬类文化遗产的保存状况,是今天古代皇陵文化遗产修缮、保护和研究中“原真性”的重要参考依据。距离关野贞对中国陵寝的早期考察,时间已经过去了一百多年。在这一百多年里,风侵水蚀、兵燹盗掘等因素,使得中国的古代文物遭受了严重的损失,皇陵遗址和遗迹也不例外。从20世纪30年代关野贞调查之后,中国古代皇陵各处均遭到了不同程度的损坏,很多甚至仅剩遗址。因此,其对中国古代皇陵摄影、测绘留下的文献非常珍贵。

三、 关野贞与冈仓天心、伊东忠太等日本学者的关联

关野贞第1次中国陵墓及石刻考察的路线与冈仓天心第2次来华考察同时期,同路线,两人都曾在东京美术学校供职,不仅相识,而且联系密切能够在学术上及时相互交流;在西安考察的时候,与老田太文、阿部正二郎、足立喜六、佐藤弥市、大谷光瑞进等行过切磋,加上当时日本政府强大的情报收集和出版工作,这些学者在学术上相互影响是不可避免的。冈仓天心在其日记中,曾附录了关野贞绘制唐昭陵草图。而关野贞的陵墓石刻研究,明显受到了冈仓天心的影响,在南朝皇陵石刻的调查选取标本点时,几近相同。在西安,关野贞和冈仓天心都采访了附近的周文王陵、周武王陵、周康王陵、秦始皇陵、汉惠帝安陵、汉景帝阳陵、汉元帝渭陵、唐太宗昭陵、唐高宗乾陵和唐德宗崇陵,并采集瓦片残样进行分析。不同学科的学者相互影响,共同促进了中国古代皇陵的研究。

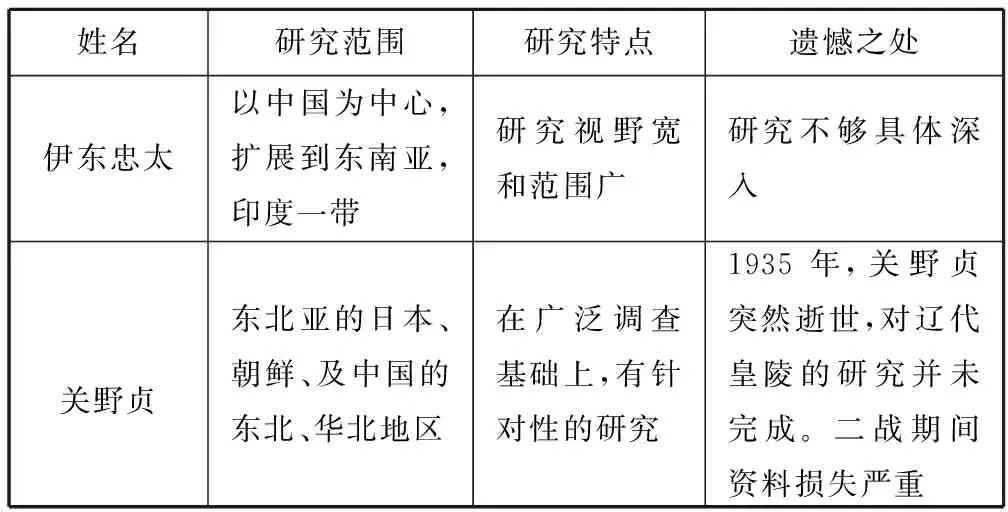

关野贞与伊东忠太同时代,是伊东忠太京都大学的学弟,他们对日本以外的建筑的研究基本方法大概一样的,“建立了如实地调查、测绘、摄影、收集实物及文献资料、纪录调查笔记等古建研究最基本的方法”[4]。对比《伊东忠太全集》和关野贞发表的学术著作(见表3),伊东忠太侧重“由点到面”即具体建筑到文化面层这样的分析方法,从文化的角度来解释建筑现象。而关野贞通过实证研究,更注重“由点到线”即单体建筑或建筑群组与其他单体建筑或建筑群组之间的相互关联,利用“样式法”确定古建筑的年代和演变关系。

表3 关野贞与伊东忠太研究特点比较

四、 关野贞与中国学者的关联性分析

在近代皇陵研究过程中,日本和中国学者的研究是两条并行的线,其研究内容不时地交织在一起,相互影响和借鉴。

1918年8月26日至30日,日本著名建筑史学家关野贞在考察南京地区中国古代建筑的同时,根据张璜著《梁代陵墓考》按图索骥,考察了梁代陵墓及明孝陵。考察记录著录在《苏浙旅行谈》和《关野贞日记》中,虽未进行深入的研究与考证,但其调查和研究的方法对朱希祖、朱偰父子后来的调查产生过一定的影响。

关野贞等“日本学者的研究方法包括查阅古籍文献资料法、采访当地人遗址或遗物的基本情况法、实地考察法、遗址或遗物的普查法、徒手绘制草图法、摄影纪录法、实际测绘法、考古发掘方法等;从建筑学、考古学、美术学、人类学、宗教学等多学科综合考察。这些方法曾对国内学者产生较大的影响”[4]。费慰梅曾提到“1932年,梁思成曾在哈佛研究过其图集的日本考古学家常盘和关野出版了相关的文字卷,报告了他们在中国农村的考古旅行。在此以前思成自己并没有游历乡村的经验”[5]。

著名的中国营造学社最初只设立文献部和法式部,1931年,关野贞对蓟县独乐寺的判断,使学社社员深感实地考察的重要性。1932年6月,《中国营造学社汇刊》在“本社纪事”中宣告:“自第六期起内容将改前介绍古籍之主体而为研究心得之发表”[6]。从年《中国营造学社汇刊》一书中可以看出,学社的的工作重心已由“纯史料爬梳”转移到“以梁刘为主要作者的以测绘和文献工作为主的以具体的建筑实例为目标的调查报告”[7],涉及的内容有宫室、园林、陵墓、宗教建筑、桥梁等。

1932年,刘敦桢在《中国营造学社汇刊》中的第3卷第3期和第3卷第4期连续刊载了《西汉陵寝》和《东汉陵寝》的学术论文,不仅旁征博引了丰富的中国古代典籍,显示其扎实的文献功底,并比较了当时主要汉代皇陵研究成果,还将秦始皇陵与关野贞著《朝鲜美术史》中高句丽时代的将军坟、乐浪时期张抚夷墓进行了对比分析。

梁思成、刘敦桢、伊东忠太和关野贞等人虽属不同国家,当时甚至是“敌国”,在研究中国传统文化也秉承了不同的历史使命,走过了不同的的学术研究轨迹,进行而成了不同的中国古代皇陵史观和中国建筑史观。同样出于民族主义,同样经历了国家的救亡图存,伊东忠太和关野贞是在当时日本国东洋史观和亚细亚主义下,对中国进行考察和研究的;而梁思成、刘敦桢等人早期虽接受了日本及西方的教育,在研究上也受到了日本学者的影响,但面对国破家亡的时局,把深刻的民族危机感和国家荣辱观融入治学之中,用其学术的成就为民族复兴和国家独立获取世界学术界的公认。在研究方法上,这4位学者都涉及了文献金石法、遗迹踏查法、文物分析法、测绘法等,但各有侧重。伊东忠太对整个亚洲建筑的文化宏观视野比较广阔,在研究中融入文字法;关野贞注重单体建筑的演变特征,形成样式法研究;梁思成在研究过程中,更注重民族风格和营造结构、法式的演变;刘敦桢在这一时期,更多的是“具体皇陵建筑调查和文献研究”[8]。

五、 结 语

关野贞考察中国古代皇陵的研究著作覆盖面比较广,并能够将中日韩的建筑、美术特征进行对比分析。在其学术生涯的后期,他与助手竹岛卓一更注重辽金时代地面遗存文物建筑的探析,在对辽代皇陵建筑的研究中猝然离世,令人惋惜。现存关野贞对中国古代皇陵研究的材料绝大部分已经在战乱中焚毁,很难再恢复其调查和研究的真实全貌。综上所述,关野贞考察中国古代皇陵的研究成果对现代皇陵建筑具有重要的参考价值和历史文化传承意义。

[1] [日]竹岛卓一.中国历代帝王陵风水说[J].东亚学,1940(1):2.

[2] 贺美芳.解读近代日本学者对中国建筑的考察与图像记录[D].天津:天津大学建筑学院,2013:151.

[3] 徐苏斌.关野贞的中国建筑史研究[J].日本研究,2002(26):90.

[4] 曹铁铮,曹铁娃.伊东忠太对中国古代陵墓装饰的考察与研究[J].艺术与设计(理论),2014(12):68.

[5] [美]费慰梅.中国建筑之魂:一个外国学者眼中的梁思成林徽因夫妇[M].曲莹璞,关超,译.北京:中国文联出版公司,1997:63.

[6] 朱启钤.本社纪事·过去事实[J].中国营造学社汇刊. 1932,3(2):1.

[7] 刘江峰.中国建筑史学的文献学传统研究[D].天津:天津大学建筑学院,2007.

[8] 曹铁姓,曹铁铮.以图像为核心:中国古代皇陵早期调查与研究历史考辨(1840—1949)[M].北京:中国文史出版社,2016:400.