宁波市“十二五”与“十一五”期间酸雨污染特征变化趋势分析

2018-07-06刘贵荣汪伟峰何佳宝许丹丹徐国津

刘贵荣,汪伟峰,周 军,俞 杰,何佳宝,许丹丹,徐国津

宁波市环境监测中心,浙江 宁波 315000

20世纪80年代,中国继西欧和北美后成为世界第三大酸雨区[1],且酸雨地区主要发生在西南、华南及东南沿海一带[2]。目前,国内外关于酸雨的研究主要包括降水的化学组成、污染特征、影响因素、来源及降水对颗粒物的冲刷作用等[3-6],而关于酸雨污染长时间序列的变化趋势研究较少。宁波作为长江以南中国酸雨主要分布区域中的城市,其酸雨污染较严重[7]。2001—2010年宁波市酸雨频率居高不下,且降水酸度并未减弱。鉴于宁波酸雨污染较严重,且目前研究较少,为进一步探索“十二五”期间酸雨污染变化趋势,本文针对“十一五”和“十二五”期间宁波市降水监测结果, 对宁波市酸雨污染变化特征进行分析,并对酸雨形成的主要原因进行了分析和探讨。

1 研究方法

1.1 研究区域

宁波市位于东经120°55′~122°16′,北纬28°51′~30°33′,地处东南沿海,位于中国经济最发达的长江三角洲地区。全市陆域总面积9 816 km2,总人口数量为782.5万人。宁波属亚热带季风性气候,常年盛行西北风和东南偏南风(频率分别为11%、10%),其次是西北偏北风和南风(频率均为9%)。冬夏季风交替显著。年平均风速为2.9 m/s。光照较多,年日照时数1 850 h,雨量充沛,年均降水量1 480 mm。气候温和湿润,平均气温 16.4 ℃,平均相对湿度81%。

1.2 样品采集与分析

2006年1月—2015年12月,在宁波中心城区、鄞州区、镇海区、北仑区、余姚市、慈溪市、象山县、宁海县、奉化市设立了9个降水样品采集点位,对宁波市的降水样品进行收集。样品采集方法参照《环境监测技术规范》(HJ/T 165—2004),采用自动采样器采集样品后,用无色聚乙烯桶收集。取每次降水的全过程样(降水开始至结束)。若一天中有几次降水过程,可合并为一个样品测定,若遇连续几天降雨,可收集09:00至翌日09:00的降水,即24 h降水样品作为一个样品进行测定。逢雨必测降水量、降水pH以及电导率。挑选降水量较大的样品进行SO42-、NO3-、F-、Cl-、Ca2+、Mg2+、NH4+、K+、Na+离子组分的监测分析。

1.3 数据有效性分析

为评估数据的有效性,研究分析了2006—2015年样品中水溶性阳离子和阴离子的平衡情况。从图1可以看出,水溶性阳离子总当量浓度(简称“∑阳”)与水溶性阴离子总当量浓度(简称“∑阴”)之比为1.02,∑阳略大于∑阴,这可能是由于降水中的阴离子等由于检测方法等原因未被检测出来。从∑阳与∑阴的相关系数可以看出,两者的相关性较高。

图1 阳离子总当量浓度与阴离子总当量浓度的相关关系Fig.1 Linear regression of the cations and anions sum

2 结果与讨论

2.1 酸雨污染的现状

2015年,宁波市共采集929个降水样本,其降水pH年均值为4.70~5.38,全市降水pH年均值为4.89。属中酸雨区,与国内其他城市的年均pH相比,宁波市雨量加权平均pH与江阴市2015年pH(4.88)相当[8],低于许昌市2014年pH(5.74)和吉林省2015年pH(5.88)[9-10],高于扬州市2015年pH(4.60)[11]。宁波雨量加权平均pH较低,酸雨污染较严重。宁波全市平均酸雨发生频率为77.3%,低于杭州市(87.1%)[5]、广州市(82.3%)[12],高于青岛市(71.4%)[13]。 在全年12个月的监测中,酸雨频率大于90%的月份占全年的25%,酸雨频率在80%~90%的月份占33.3%,酸雨频率在80%以下的月份占41.7%。全年宁波市降水样品的雨量加权平均电导率为2.0 mS/m与金华市相当(2.03 mS/m),低于杭州市(3.73 mS/m)、江阴市(2.92 mS/m),高于国内降水背景点瓦里关山的平均电导率(1.48 mS/m)[4,8,14-15]。

2.2 酸雨污染的时间变化特征

2.2.1 酸雨污染的年变化特征

图2为宁波市2006—2015年降水的pH和酸雨频率的年际变化。

图2 2006—2015年降水pH和酸雨频率变化Fig.2 The variations of annual average pH value and acid rain frequency during 2006-2015

从图2可以看出,“十一五”期间,宁波市降水酸性程度呈相对平稳的态势,全市降水pH年均值为4.30~4.37,变化不大,2006年为“十一五”期间最低点(pH=4.30)。与“十一五”相比,“十二五”期间,降水pH升高,从2011年的4.58上升到2015年的4.89,即降水酸性程度持续减弱,酸雨发生频率也在不断下降,2015年酸雨率为近10 a最低,与 “十一五”末相比,2015年酸雨率比2010年降低17.4百分点,说明酸雨污染程度与“十一五”相比有较大改善。

2.2.2 酸雨污染的月变化特征

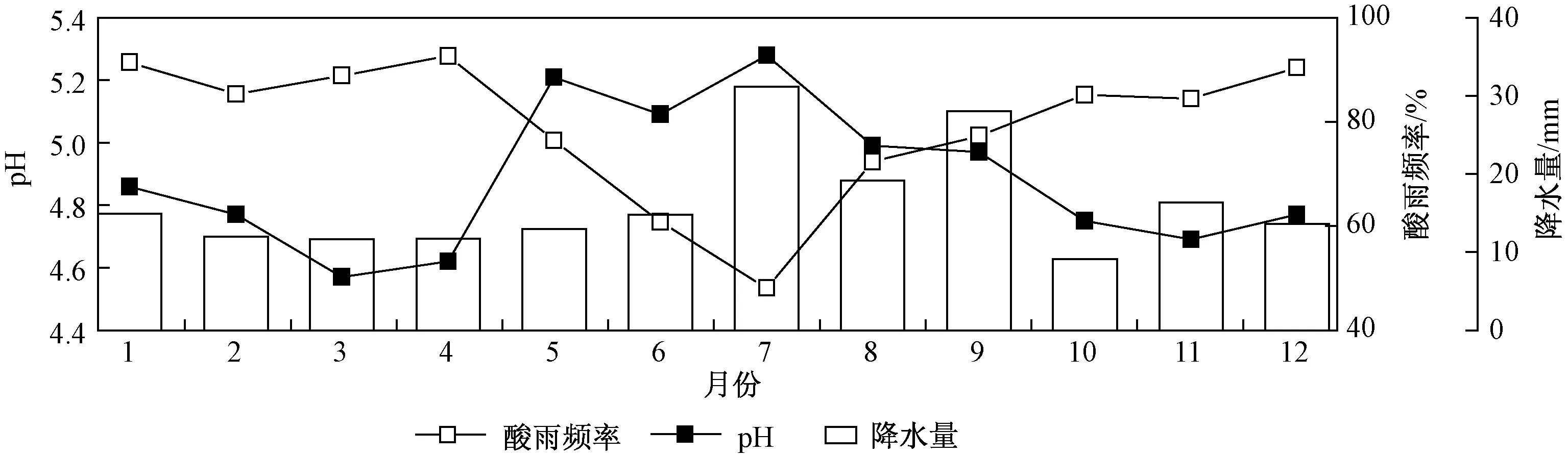

图3为宁波市2015年降水pH和酸雨率的统计。可见,全年各月的降水pH均低于5.6,其中7月pH平均值最高(5.28),3月pH平均值最低(4.57),2015年全市降水pH月变化表现为夏秋季高、冬春季低。有9个月的降水pH月均值低于对生态系统能产生明显危害的临界值 (pH=5.0)[7]。

图3 2015年全市降水pH和酸雨频率月均值变化Fig.3 The variations of monthly average pH value and acid rain frequency in 2015

各月酸雨频率与平均降水pH分布状况基本呈反相位关系,从图3可以看出,宁波地区酸雨频率呈明显变化,7月最低(48.1%),4月为全年最高点(92.7%),为分析造成降水pH及酸雨频率月变化的原因,对pH及酸雨频率与降水量的关系进行了分析。结果显示,降水电导率与雨量、pH均呈负相关,即降水量越大,pH越高,降水电导率越低。这可能是由于降水量大对降水中的离子浓度起到了一定的稀释作用,使得离子浓度较低,从而降水电导率也较低,而pH越高,水中的酸性离子就越少,降水电导率也就越低。此外,夏季酸雨前体物的浓度较低且扩散条件好,对应离子浓度相对较低,也是导致夏季降水酸性较弱,酸雨率较低的原因。

2.2.3 酸雨污染的空间变化特征

宁波降水的 pH 低值区和酸雨频率高发区具有较好的一致性。2010—2015 年, pH 高值区和酸雨频率低值区范围不断扩大,见图4。“十二五”期间,降水pH持续升高,酸雨发生频率不断下降,重酸雨区范围不断缩小,轻酸雨区范围不断扩大,与“十一五”末相比,酸雨污染程度有所改善。

2.2.4 酸雨污染的化学组成特征

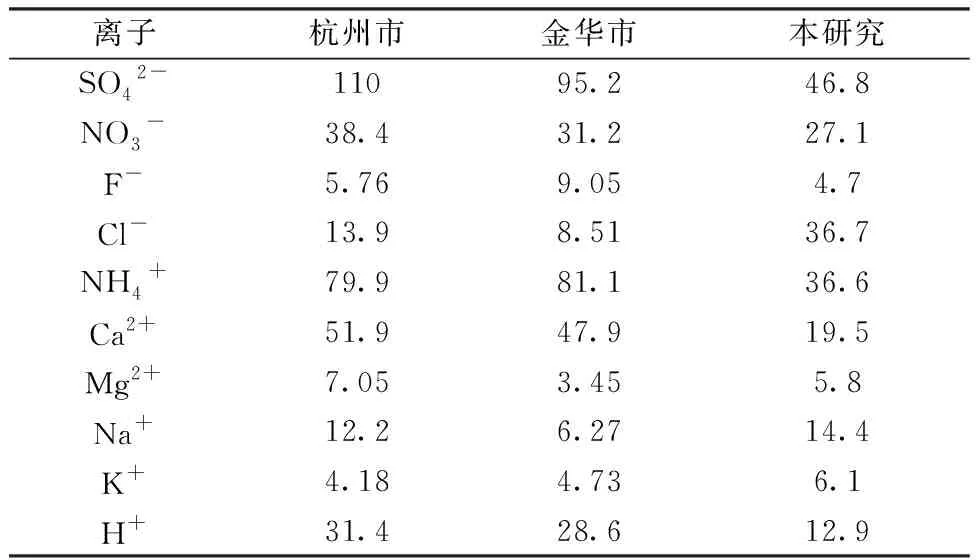

降水中的阴、阳离子组成分布状况见表1。可以看出,2015年降水中离子当量浓度的顺序依次为SO42->Cl->NH4+>NO3->Ca2+>Na+>K+>Mg+>F-,其中SO42-、Cl-、NO3-是降水中的主要阴离子,其离子当量浓度分别为46.8、36.7、27.1 μeq/L。分别占阴离子总当量浓度的40.6%、31.8%、23.5%,除Cl-浓度较高外,其他阴离子浓度均低于杭州市、金华市,见表2。NH4+、Ca2+、Na+是降水中的主要阳离子,其离子当量浓度分别为36.6、19.5、14.4 μeq/L。 分别占阳离子总当量浓度的38.4%、20.5%、15.1%,NH4+、Ca2+明显低于杭州市、金华市[4,14]。Na+、Cl-两者均较高,其主要来自海洋输送,由于宁波市离东海较近,每年通过海洋输入的海盐粒子较多可能是这两种离子浓度较高的原因。

与“十一五”末相比,2015年除NO3-、Cl-外,其他离子浓度均有所下降。为了判断酸雨类型,对酸雨中SO42-与NO3-的当量浓度之比进行分析。“十二五”期间,宁波市降水酸性程度持续减弱。从图5可以看出,“十一五”期间SO42-与NO3-的当量浓度之比变化平稳,在2.52∶1~3.28∶1的范围内震荡。进入“十二五”,SO42-与NO3-的当量浓度之比呈持续下降态势,从3.10∶1下降至1.73∶1,说明宁波市目前的酸雨成分已经由SO2起主导作用,逐步向与NOx协同作用变化,NOx对酸雨的贡献不断增加,酸雨污染类型处于硫酸型向硫酸与硝酸混合型转变的时期,且硝酸型酸雨逐渐突出。

图4 2010—2015年宁波市各县(市)区酸雨污染程度时空变化Fig.4 Spatiotemporal variation of acid rain pollution in various counties (cities) during 2010-2015

表1 “十二五”和“十一五”末宁波市降水化学组成变化Table 1 The changes of rain chemical compositions in Ningbo between the ending of "11th Five-Year"and "12th Five-Year" μeq/L

表2 部分地区降水中的化学组成Table 2 Chemical compositions of precipitation in some areas μeq/L

图5 2006—2015年全市降水中SO42-与NO3-当量浓度比值Fig.5 The ratios of sulfuric ion and nitrate ion equivalent concentrations during 2006-2015

3 酸雨污染成因分析

从酸雨形成机理来看,致酸前体物的大量排放是酸雨形成的根本原因,大气中的SO2、NOx等经氧化后溶于水形成硫酸、硝酸、亚硝酸等,导致降水pH降低。与“十一五”期间相比,“十二五”期间宁波市污染减排工作成果卓著,二氧化硫作为减排指标,排放量呈快速下降趋势(“十一五”期间SO2排放量为74.43万t,“十二五”期间为65.17万t)。然而NOx排放量相比十一五有所增加(“十一五”期间NOx排放量为89.92万t,“十二五”期间为99.46万t)。NOx主要来源于燃煤、机动车尾气,虽然宁波市对燃煤电厂脱硫进展顺利,但脱硝进度滞后,同时由于机动车保有量逐年递增,机动车尾气中不仅产生可吸入颗粒物、NOx、臭氧、VOC或SVOC等污染物,直接污染大气环境,而且还能促进大气化学反应,增加空气中NOx浓度、气溶胶颗粒。因此,机动车尾气已成为影响宁波市酸雨的一个不可忽视的影响因子。

酸雨污染的形成虽然与酸性物质的排放有直接关系,但不仅取决于这一因素,还与当地的土壤酸碱程度、气象条件、大气颗粒物及其缓冲能力等因素相关。宁波市当地主要以酸性土壤为主,是影响酸雨形成的重要因素之一。气象条件对污染物的扩散、输送、沉降的作用也直接影响到酸雨的形成。气象条件如果有利于污染物扩散,则大气污染物浓度降低,酸雨就弱,反之则强。宁波市大气颗粒物中的碱性成分较少,对酸雨的缓冲能力较弱。这些都是导致宁波市酸雨污染仍然较重的原因。

4 结论

1) 2015年,全市降水pH年均值为4.89,平均酸雨发生频率为77.3%,雨量加权电导率平均值为2.0 mS/m,属中酸雨区。

2) 2015年降水pH从2010年的4.37上升到4.89。2010—2015年酸雨发生频率降低了17.4百分点,说明酸雨污染程度 “十二五”与“十一五”相比有所改善。

3) 2010—2015 年, pH 高值区和酸雨频率低值区范围不断扩大。

4) 进入“十二五”,SO42-与NO3-的当量浓度之比呈下降态势,说明宁波酸雨污染特征已由原来的硫酸型转为硫酸型与硝酸型并重。

参考文献(References):

[1] 王文兴,丁国安.中国降水酸度和离子浓度的时空分布[J]. 环境科学研究,1997,10(2):1-7.

WANG Wenxing, DING Guoan. Temporal and Spatial Distribution of Acidity and Ion Concentration of Precipitation in China[J]. Research of Environmental Sciences,1997, 10(2):1-7.

[2] 戴树桂,岳贵春,王晓蓉. 环境化学[M]. 北京:高等教育出版社,1997:60-63.

[3] 蒲维维,张小玲,徐敬,等. 北京地区酸雨特征及影响因素[J]. 应用气象学报,2010,21(4): 464-472.

PU Weiwei, ZHANG Xiaoling, XU Jing, et al. Characteristics and Impact Factors of Acid Rain in Beijing[J]. Journal of Applied Meteorological Science, 2010,21(4): 464-472.

[4] 徐虹,毕晓辉,林丰妹,等. 杭州市大气降雨化学组成特征及来源分析[J]. 环境污染与防治,2010,32(7): 76-81.

XU Hong, BI Xiaohui, LIN Fengmei, et al. Analysis on the Sources and Characteristics of Chemical Composition of Precipitation in Hangzhou[J]. Environmental Pollution & Control, 2010,32(7): 76-81.

[5] 韩燕,徐虹,毕晓辉,等. 降水对颗粒物的冲刷作用及其对雨水化学的影响[J]. 中国环境科学, 2013, 33(2):193-200.

HAN Yan, XU Hong, BI Xiaohui, et al. Changes of Particulate Matters During Rain Process and Influence of that on Chemical Composition of Precipitation in Hangzhou, China[J]. China Environmental Science, 2013, 33(2):193-200.

[6] SALVE P R, GOBRE T, LOHKARE H, et al. Source Identification and Variation in the Chemical Composition of Rainwater at Coastal and Industrial Areas of India[J]. Journal of Atmospheric Chemistry, 2011, 68(3):183-198.

[7] 罗益华,励珍.宁波市区近十年酸雨污染趋势分析[J].环境科学与技术, 2011,(Z2):252-253,300.

LUO Yihua, LI Zhen. Trend Analysis of Acid Rain Pollution for Ten Years in Urban of Ningbo[J]. Environmental Science & Technology, 2011,(Z2):252-253,300.

[8] 奚海明,赵征,袁志军,等. “十二五”期间江阴市酸雨污染现状及思考[J]. 中国市场, 2016(43):172-173.

XI Haiming, ZHAO Zheng, YUAN ZHijun, et al. Present Situation and Thinking of Acid Rain Pollution of Jiangyin During "Twelfth Five Year".

[9] 徐景花. 许昌酸雨现状及其特征分析[C]∥第32届中国气象学会年会S9 大气成分与天气、气候变化论文集:2015年卷.天津:中国气象学会,2015:165-169.

[10] 晏晓英,药明, 武发新. 2015 年吉林省酸雨监测及近年来形势简析[J].气象灾害防御,2016(4):46-48.

YAN Xiaoying, YAO Ming, WU Faxin. Monitoring and Analysis of Acid Rain in the Province of Jilin in 2015[J]. Meteorological Disaster Defense, 2016(4):46-48.

[11] 王亚林,易睿. 扬州市酸雨污染特征研究[J]. 科技经济导刊,2016(34):104-105.

WANG Yalin, YI Rui. Study on Characteristics of Acid Rain Pollution in Yangzhou City[J]. Science and Technology, 2016(34):104-105.

[12] 杨慧燕,王志春,成明,等.广州酸雨观测站2008年—2012年酸雨资料分析[J]. 气象研究与应用, 2014, 35(2):52-56.

YANG Huiyan, WANG Zhichun, CHENG Ming, et al. Analysis on Acid Rain Observatory Data in Guangzhou During 2008-2012[J]. Journal of meteorological research and application, 2014, 35(2):52-56.

[13] 邢建伟,宋金明,袁华茂,等. 青岛近岸区域典型海陆人为交互作用下酸雨的化学特征[J]. 环境化学,2017(2):1-13.

XING Jianwei, SONG Jinming, YUAN Huamao, et al. Chemical Characteristics of Acid Rain Under the Representative Interaction Among Sea, Land and Anthropogenic Activities in the Coastal Area of Qingdao[J]. Environmental Chemistry, 2017(2):1-13.

[14] 张苗云,王世杰,张迎,等.金华市大气降水的化学组成特征及来源解析[J]. 中国环境监测, 2007, 23(6):86-92.

ZHANG Miaoyun, WANG Shijie, ZHANG Ying, et al. Analysis on the Origin and Characteristics of Chemical Composition of Precipitation in Jinhua[J]. Environmental Monitoring in China, 2007, 23(6):86-92.

[15] 汤洁,薛虎圣,于晓岚,等.瓦里关山降水化学特征的初步分析[J]. 环境科学学报,2000,20(4): 420-425.

TANG Jie, XUE Husheng, YU Xiaolan, et al. The Preliminary Study on Chemical Characteristics of Precipitation at Mt. Waliguan[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2000,20(4):420-425.