在线个性化产品定制意向的影响机制研究

——基于UGT和TAM的整合模型

2018-07-05严建援邱晗光

甄 杰 严建援 邱晗光

一、引言

面对互联网以及移动互联网对传统信息传播方式和消费方式的颠覆性改变,企业的营销观念也越来越倾向于互动性、体验性、差异性和创新性。在此背景下,在线个性化产品定制开始成为企业和网络零售商所采纳的促进产品销售和开拓新市场的有效策略[1]。尽管在线个性化产品定制由于其差异化、独特性和可定制的特点得到众多消费者的青睐,但是不少企业和网络零售商对消费者在线定制个性化产品的行为缺乏足够的了解和认识、对消费者定制需求的分析不够精准,进而导致了所提供的在线个性化定制产品不能得到市场的有效认可[2-3]。因此,深入分析消费者在线个性化产品定制意向的影响机制,有助于企业和网络零售商改进并完善在线个性化产品定制策略。

所谓个性化定制是指客户化产品或服务的定制过程,也就是说,实体产品或服务提供商所提供的产品或服务能够满足不同用户的个性化要求和特定偏好[4]。与此相对应,学者们主要从两方面对在线个性化定制展开研究:第一,网络服务的个性化定制;第二,产品的在线个性化定制。具体来说,网络服务的个性化定制是指网站或在线内容提供商,通过分析用户的浏览过程和交易记录,实现向消费者提供和推送高度相关的在线内容或相关产品的广告[5]。例如,Amazon的书籍推荐、Google的新闻推送以及Expedia的旅游信息订阅都是网络服务个性化定制的具体表现形式[6];在线个性化产品定制是指消费者通过企业和网络零售商的网站,实现对目标产品不同特征及属性的选择和定制,进而得到满足自身需求和偏好的个性化定制产品[7-8]。由于个性化的定制产品能够有效传递和表征消费者的特定偏好,凸显消费者的独特性追求[9],因此本文中所涉及的个性化产品定制,与消费者所熟知的侧重于功能属性的产品定制有显著差异:功能定制强调从产品的功能/性能和实用价值方面满足消费者的不同需求,例如,戴尔公司的电脑定制允许消费者选择不同规格的处理器、内存和硬盘等功能性电脑部件;而个性化产品定制非常重视产品能够凸显消费者的与众不同和独特个性,企业和零售商所提供的在线定制方案侧重于产品的外观和视觉属性上的可定制化,其目的是满足消费者的独特性追求和差异化偏好,直观地传递某些个性化信息。

根据研究视角的不同,可以将在线个性化产品定制相关研究分为两类:第一,验证外部环境和文化因素对消费者在线个性化产品定制意向的影响。实际上,在个体消费过程中具有不同历史和文化背景的消费者的差异还是相当显著的。这一内容表现在个性化产品定制方面,是强调个人自由的消费者与拥有集体主义观念的消费者相比,在线个性化定制的意向更加强烈。而产品价格对消费者的在线个性化定制意向的影响不显著[10-11];第二,探讨消费者的个体内在情绪或体验如何影响其在线个性化产品定制意向。例如,积极的情绪 (如高兴、自我肯定和温馨)对消费者的在线定制意向有正向影响,消极的情绪 (如失望、自我否定)则在一定程度上降低了消费者的个性化产品定制意向[12]。

上述研究对在线个性化产品定制意向的影响因素做出了有益分析,也证明了定制意向是决定消费者是否最终执行定制行为的重要预测指标[10-12]。 然而,以往研究中还存在两个局限:第一,对 “个性化产品”的范畴界定不明确,这就导致了对消费者个性化定制行为的分析不精准。例如,有些研究把重视功能属性的产品定制纳入到个性化产品定制范畴之内,致使研究侧重于识别和验证与产品功能属性相关的变量,而忽视了挖掘与消费者独特性需求相关的内在心理动机和行为因素。因此,运用在线个性化产品定制策略的关键在于探明哪些因素是通过何种机制影响了消费者的定制意向?第二,缺乏结合理论来分析在线个性化产品定制意向的影响机制。单纯通过实验研究发现的消费者定制行为偏好的证据往往具有高度的情境约束,不能有效结合普适性的理论来深入分析消费者的内在需求动机,也就没有办法对在线个性化定制意向的影响机制做出一般性的总结和概括。针对已有研究中存在的上述两项不足,笔者在对个性化产品定制做出清晰范畴界定的条件下,基于使用与满足理论分析消费者在线个性化定制的内在需求动机,基于技术接受模型分析消费者在线个性化产品定制中与定制系统互动的感知体验,进而在UGT和TAM的整合模型框架下探讨消费者在线个性化产品定制意向的影响机制,由此明确在线个性化定制情境下消费者内在需求动机与定制行为的内在关联,以期为企业和网络零售商改进其个性化产品定制策略提供对策和建议。

二、理论分析与假设提出

本研究在个性化产品定制情境下基于使用与满足理论 (uses and gratifications theory,UGT) 与技术接受模型 (technology acceptance model,TAM)来探讨在线个性化产品定制意向的影响机制包括两个原因:第一,传统的技术接受模型注重外部因素对消费者接受信息系统/技术媒介的影响,而较少涉及个体内在需求动机对技术接受过程的影响,两者的有效整合可以弥补技术接受模型只注重外部因素而忽视个体内在需求动机对在线个性化产品定制意向影响的局限;第二,借助于技术接受模型中的相关变量对个人行为意向的作用过程,使用与满足理论可以将在线个性化定制中的个体内在需求动机,与消费者对在线个性化产品定制系统的感知或体验结合起来,进而实现对定制意向影响机制的合理解释。

管理信息系统以及个体消费行为领域的研究发现,社会心理学中的行为意向模型可以作为个体消费决策研究的理论基础[13],这在以往的在线购物相关研究中也得到了验证。当前,影响最为广泛的信息技术接受理论是基于理性行为理论 (theory of reasoned action,TRA)提出的技术接受模型 (TAM)。技术接受模型主要用来评价和解释消费者对信息系统、新技术和特定媒介的采纳和使用行为[14]。TAM认为决定消费者对信息系统和其他最新技术/媒介采纳的影响因素主要有两个:感知有用性 (perceived usefulness),即消费者认为使用某一特定的技术或媒介能够提升自己的工作/生活表现;感知易用性 (perceived ease of use),即消费者认定的某一特定技术或媒介容易采纳和使用的程度[15]。而感知易用性和感知有用性又由外部变量 (例如,系统设计特征、任务特征、开发或执行过程的本质等)共同决定[16]。

感知易用性和感知有用性两个关键变量对个人行为意向的影响无论是在互联网的普及与应用,还是在其他新兴技术及媒介被消费者接受和认可的研究中均得到了普遍验证[17]。本研究采用技术接受模型来解释在线个性化产品定制中,消费者与在线定制系统互动的感知对其定制意向的影响。管理信息系统和消费行为学中对个体行为意向的研究已经表明,感知有用性对消费者的信息系统/技术媒介的采纳行为意向有显著正向影响,感知易用性对感知有用性有着显著的正向影响[18-19];而感知有用性通过感知易用性对行为意向产生间接影响[20]。与一般的在线消费行为相比,在线个性化产品定制情境下,消费者为了实现对定制产品属性的设计和选择会与定制系统有更多的互动,消费者在该过程中的技术感知显然更会影响到消费者的定制意向。基于上述分析,本研究提出如下假设:

H1:感知有用性对消费者在线个性化产品定制意向有显著正向影响。

H2a:感知易用性对消费者在线个性化产品定制意向有显著正向影响。

H2b:在线个性化产品定制中,感知易用性对感知有用性有显著正向影响。

使用与满足理论 (UGT)是解释媒介传播和使用的理论,它从受众视角分析了个人用户/消费者对特定媒介的使用动机,以及个人通过媒介的使用可以获取哪些行为和心理上的效用与满足[21]。区别于认为受众是被动接受媒介的其他理论,UGT强调受众在媒介的选择和使用过程中处于主动地位[22]。基于此,UGT强调和突出从个体的内在心理需求动机和社会需求方面来分析个人对特定媒介的选择和使用。尤其是,随着互联网以及移动互联网的日渐普及,消费者在媒介使用中的主动性得到了更好的发挥,UGT也因此被越来越多地用于解释消费者对网络媒介的使用动机以及所获取的效用满足[23-24]。 概括来讲, 已有聚焦使用与满足理论的研究发现,消费者对以互联网为基础的不同形式媒介的使用主要是为了满足个人的认知需求、情感需求、个人整合需求和社会整合需求[25]。在线个性化产品定制作为互动营销、差异营销与电子商务的有效结合,其实现过程依赖于企业和网络零售商所提供的在线定制系统。因此,本研究在使用与满足理论框架下从认知需求、情感需求、个人整合需求和社会整合需求四个方面来分析消费者在线个性化产品定制意向的内在需求动机。

认知需求是指消费者试图通过对媒介的使用来获取信息和知识,进而拥有理解、判断和思考的能力,以满足自身对解决疑难问题或探索新奇事物的需求[25]。在线个性化产品定制过程中,消费者可以借助网站所提供的定制工具包 (系统设计特征),实现对产品的创造性设计或改进,进而实现了产品创新过程,同时也满足了消费者的自身偏好和认知需求[26]。例如,通过在线定制个性化的T恤,消费者可以实现对颜色的搭配、材质的运用,以及领口等诸多产品细节的创造性改造,消费者因此可以得到满足自身偏好的独特性和差异性的创新性产品。与此同时,在线个性化产品定制过程中消费者所感知到基于产品创新的系统设计特征和任务特征,会对其所感知到的产品定制 (系统)的可控制及可操作程度有正向影响[25]。基于此,我们提出如下假设:

H3a:产品创新对在线个性化产品定制中的感知有用性有显著正向影响。

H3b:产品创新对在线个性化产品定制中的感知易用性有显著正向影响。

在情感需求方面,消费者往往通过对媒介的使用来获得情感的寄托以及情绪的慰藉[25]。通过在线个性化产品定制,消费者不仅可以通过某些定制产品来表达对家人、朋友和同事的感情,而且可以纪念对自己有重要意义的人或事,进而构建个性化定制产品与自身情感的关联[27]。 例如, Mugge 等 (2009)[28]研究发现,消费者对自己参与定制的鞋子、箱包以及手表等产品将会产生特殊的情感依恋。此外,Lee和Tsai(2010)[29]研究发现,在线行为过程中用户的情感因素会对人机交互中的感知易用性有积极影响。基于此,本研究提出如下假设:

H4a:情感依恋对在线个性化产品定制中的感知有用性有显著正向影响。

H4b:情感依恋对在线个性化产品定制中的感知易用性有显著正向影响。

个人整合需求指消费者想要提高自己影响力以及期望自己获得优越感的需求[25],物质产品的消费被众多消费者看作是表现自己个性和传达特定信息的重要方式[30]。例如,在线定制一个个性化的T恤,消费者可以展示他/她对待生活的态度 (将某些标语印在衣服上),消费者因此相对容易地得到别人的关注。同样,在线定制过程中消费者基于提高自身影响力的内在信念,会一定程度上降低定制行为的干扰因素[6],提高感知易用性的水平。基于此,本研究提出如下假设:

H5a:自我表现对在线个性化产品定制中的感知有用性有显著正向影响。

H5b:自我表现对在线个性化产品定制中的感知易用性有显著正向影响。

社会整合需求是指消费者想要实现与家人、朋友和同事的良好互动的需求[25]。通过在线定制个性化产品,消费者不仅可以在网站上发现与自己具有相同兴趣的其他人,进而增加与别人交流的机会,而且可以在与家人、朋友和同事交往的过程中将在线个性化定制视为聊天的话题予以展开[31]。此外,社会整合需求的过程会大大提高感知易用性的程度。例如,当消费者在线定制个性化产品中遇到困难时,他/她可以与定制网站上的其他用户进行交流或者寻求帮助,这无疑会减少定制的干扰因素,提高定制的可控制程度。基于此,我们提出如下假设:

H6a:社会交往对在线个性化产品定制中的感知有用性有显著正向影响。

H6b:社会交往对在线个性化产品定制中的感知易用性有显著正向影响。

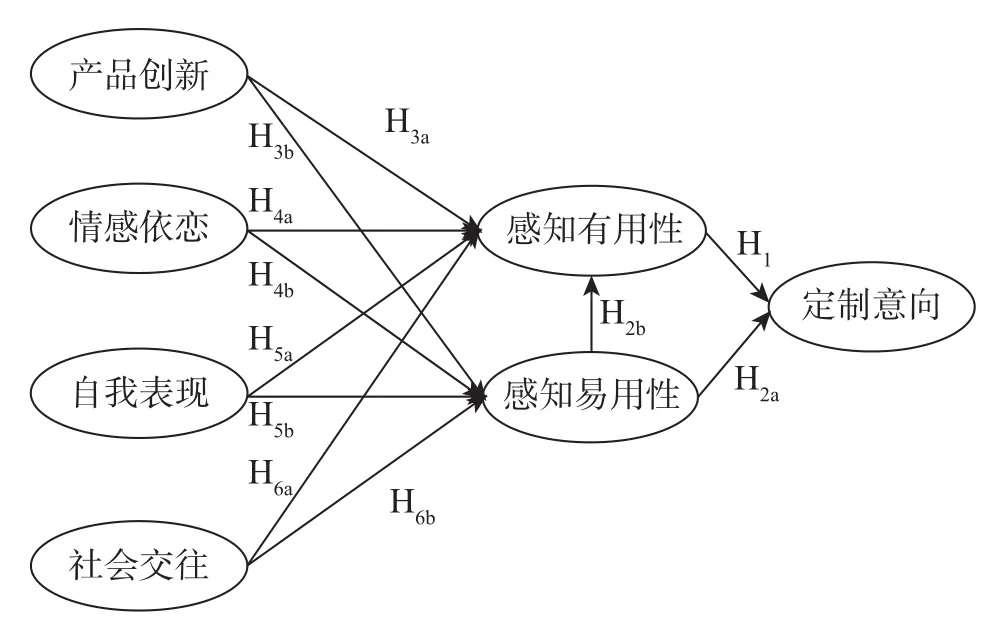

综上所述,我们提出如下研究模型 (见图1)。该研究模型在使用与满足理论 (UGT)和技术接受模型 (TAM)基础上整合而成,与已有相关研究比较该研究模型做出了以下两点改进:第一,在个性化产品定制情境下,以UGT的理论内涵为基础,结合TAM中涉及的在线定制任务特征的外部变量,提取了产品创新、情感依恋、自我表现和社会交往四个影响变量/效用目的;第二,该研究模型不仅考虑了消费者在线个性化产品定制的个人内在动机和需求,而且考虑了产品定制过程中消费者个人与定制系统的互动,即考虑了定制过程中的外部变量对消费者定制行为的影响。因此,该整合模型能够更加全面地探讨消费者在线个性化产品定制意向的影响因素和作用过程。

图1 基于UGT和TAM的整合理论模型

三、研究方法

(一)样本选取与数据收集

网易集团旗下的印象派网站致力于为消费者提供高品质的在线个性化产品定制服务,消费者可以在该网站定制个性化T恤、配饰、水杯以及手机壳等产品。本文以该产品定制网站为研究平台,选取有产品定制经历的消费者为调研对象:首先,与通过印象派网站的官方微博 “晒单”的消费者取得联系;其次,在征得其同意之后邀请其参与到我们的在线问卷调查之中。本研究之所以选择在线调查有两个原因:第一,分析在线个性化产品定制意向的理想调研对象是具有在线个性化定制经历的消费者,通过在线调查方式我们可以实现对目标群体的调研[32];第二,在线调查方式在识别消费者在线购物经历的影响方面更加有效[33]。例如,由于不需要和用户进行面对面的交流,也避免了当面调查可能造成调研对象为了面子而不好意思选择不利于自己的答案的情况。以在线调查问卷的形式,共发放问卷305份,回收问卷229份,剔除填写不完整以及全部预测答案一样的无效问卷之后,最终有效问卷为216份,问卷的有效回收率为70.8%。调研样本的特征分布如表1所示。

表1 样本的构成分布

(二)变量测量

为了保证测量工具的信度和效度,本研究尽量采用现有文献中已经被广泛使用和验证的研究量表:对感知易用性、感知易用性和定制意向的测量, 根据 Gefen 等 (2003)[19]、 Agarwal和 Karahanna (2000)[34], Karahanna 等 (2006)[35]的量表改编而来;对产品创新的测量采用Garcia和Calantone(2002)[36]的量表;对情感依恋的测量采用 Kleine和 Baker(2004)[37]的量表; 对自我表现的测量采用 Balakrishnan 和 Shamim (2013)[38]的量表; 对社会交往的测量采用 Wei等 (2014)[39]和 Huang等(2011)[40]的量表。本研究中对各变量的测量均采用李克特7级量表,被试者通过每题从1至7(1表示完全不同意,7表示完全同意)打分的方法表达自己对在线个性化产品定制意向的不同感知。

四、数据分析与研究结果

(一)信度与效度分析

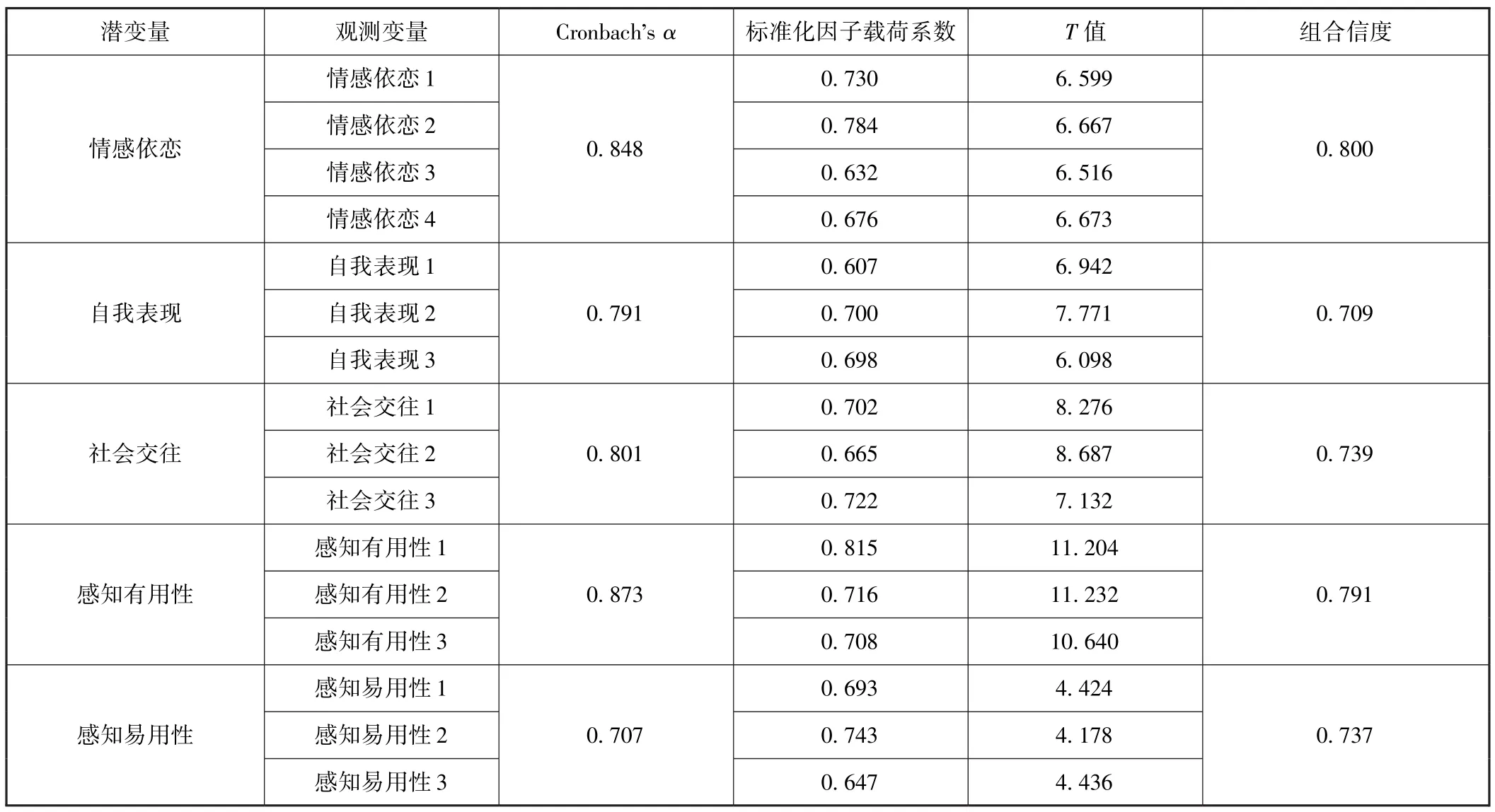

本研究以216份有效问卷为基础,采用SPSS19.0软件对所有23个观察变量进行信度检验,所获得的信度检验指标Cronbach's α值是0.884。此外,定制意向、产品创新、情感依恋、自我表现、社会交往、感知有用性以及感知易用性七个潜变量的信度检验指标 Cronbach's α值分别为 0.760,0.862,0.848, 0.791, 0.801, 0.873, 0.707 (见表2), 均超过了0.6的信度基准值,证明了研究量表具有较好的信度水平。

表2 各变量信度、效度分析表

续前表

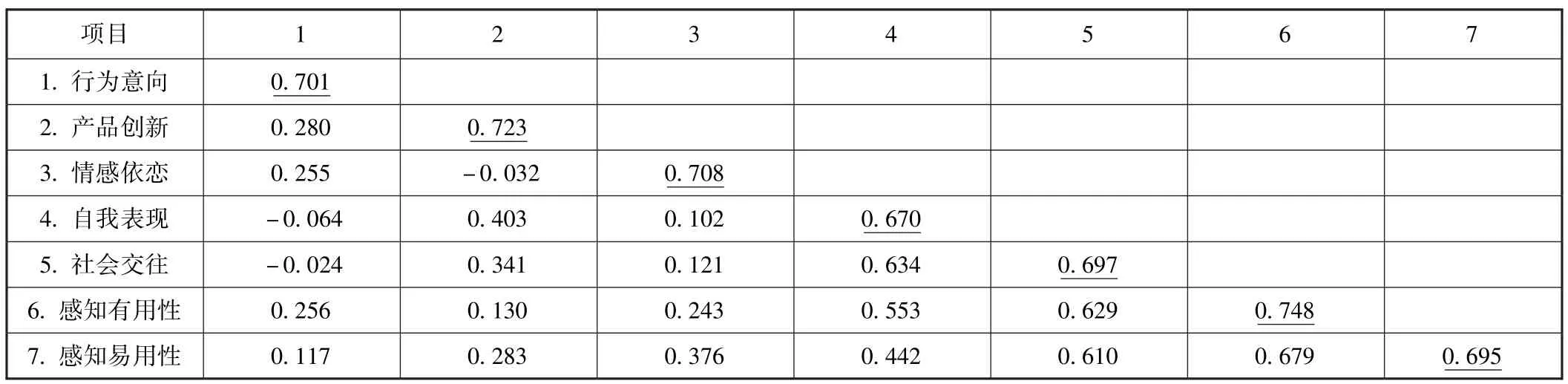

从内容效度和建构效度两个方面来对研究量表的效度进行考察。首先,本研究所采用的研究量表是在参考了已经得到广泛认可的测量指标基础之上完成的。其次,在问卷设计过程中研究团队咨询并采纳了在线消费行为这一研究领域内相关专家的建议,并在反复修改与提炼的基础上完成的。因此,可以说本研究量表具有较高的内容效度。在建构效度方面,本研究采用AMOS21.0软件对216份有效问卷进行验证性因素分析,以检验量表的建构效度。检验结果表明,行为意向、产品创新、情感依恋、自我表现、社会交往、感知有用性和感知易用性7个潜变量所对应测量变量的标准化因子载荷值均超过了0.5的基准值,并且达到了显著性水平,T值均大于1.96。而且,测量变量的组合信度 (CR)均超过了0.7的可接受范围(见表2),这一结果表明本研究量表具有较好的聚合效度。此外,根据验证性因素分析结果,所计算的各个潜变量的平均提炼方差 (AVE)的平方根都大于其和其他潜变量的相关系数 (见表3)。这一结果说明,各个测量变量之间存在着显著的区别效度。根据上述聚合效度和区别效度的检验,本研究的测量量表具有较好的效度水平。

表3 潜在变量的区别效度检验

(二)模型拟合

以AMOS21.0为分析工具,对本文的研究模型进行结构方程模型的拟合。结果显示,绝对适配度指标χ2/df=2.209<3, RMSEA =0.075<0.08; 增值适配度指标NFI=0.930>0.9, CFI=0.940>0.9, AGFI=0.852>0.8,IFI=0.942>0.9。上述主要适配度检验结果说明,本研究中的假设模型和数据的拟合度较好。

(三)假设检验

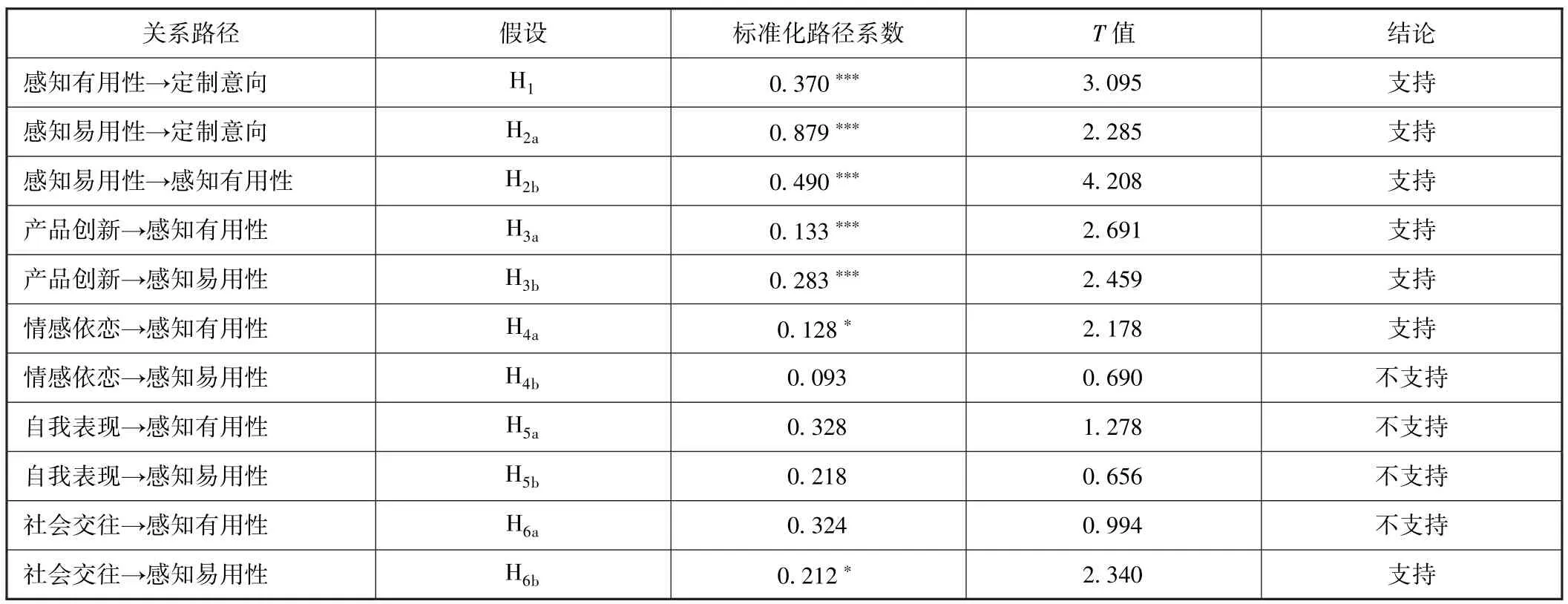

运用AMOS21.0,通过结构方程模型对本研究所提出的研究假设进行验证,假设检验的结果如表4所示:

表4 假设检验结果

1.产品创新、情感依恋、自我表现、社会交往与感知有用性。

由表4可知,产品创新对感知有用性有显著正向影响,因此假设H3a(β=0.133,p<0.01)得到验证,该结论说明在线个性化产品定制过程中的产品创新对消费者感知到的在线个性化产品定制的功效/有用性有积极影响。同时,情感依恋对感知有用性有显著正向影响,因此假设 H4a(β=0.128,p<0.05)得到验证,该结论表明在线个性化产品定制情境下的产品依恋能够促进消费者 (在线个性化定制)感知有用性的认知与体会。此外,自我表现、社会交往对感知有用性的影响不显著,因此假设 H5a(β=0.328, p>0.05) 与假设 H6a(β=0.324, p>0.05)没有得到验证,这与我们的预期假设出现了一定的偏差,可能是由于研究对象对定制网站所提供的在线互动和在线交往功能较少关注等原因造成的,这也是我们在后续研究中需要进一步关注的问题。

2.产品创新、情感依恋、自我表现、社会交往与感知易用性。

假设检验结果显示,产品创新对感知易用性有显著正向影响,因此假设H3b得到验证 (β=0.283,p<0.01),该结论表明在线个性化产品定制中的产品创新对消费者所感知到的定制的容易程度 (可操作的简便性)有积极影响。同时,社会交往对感知易用性有显著正向影响,因此假设H6b(β=0.120,p<0.05)得到验证,该结论说明在线个性化产品定制中的社会交往会对消费者的感知易用性有积极影响。此外,情感依恋、自我表现对感知易用性的影响不显著,因此假设H4b(β=0.093,p>0.05)与假设H5b(β=0.218,p>0.05)没有得到验证,这偏离了最初的研究假设,可能是由于网站本身的定制系统操作便利,使得消费者没有感知到操作困难所导致,或者是消费者由于经常进行在线购物对于这方面的感知不是很明显,这需要在后续研究中进一步验证。

3.感知有用性、感知易用性与定制意向。

假设检验结果表明,感知易用性对产品定制意向有显著正向影响,因此假设 H2a(β=0.879,p<0.001)得到验证,该结论表明消费者所感知到的个性化产品在线定制的难易程度对其在线定制一个个性化产品的意向有积极的影响作用。同时,感知有用性对定制意向有显著正向影响,因此假设 H1(β=0.370,p<0.01)得到验证,该结论说明消费者所感知到的在线个性化产品的功能性或者效用对其定制意向有显著的正向影响。此外,感知易用性对感知有用性有显著正向影响,因此假设H2b(β=0.490,p<0.001) 得到验证, 这一结论与 Gefen等 (2003)[19]、Agarwal和 Karahanna 等 (2002)[33]学者的结论是一致的。综上所述,假设检验的结果如图2所示。

图2 假设检验结果

五、结论与讨论

(一)研究结论

在互联网经济迅速发展的今天,大量的企业和网络零售商采纳了在线个性化产品定制策略。面对企业和网络零售商的个性化产品定制策略,消费者要思考:是否要定制个性化的产品?因此,是否明确消费者定制意向的影响机制就决定了企业和网络零售商个性化定制策略的成败。本研究以使用与满足理论(UGT)和技术接受模型 (TAM)为理论分析框架,探讨了在线个性化产品定制意向的影响机制,我们发现:消费者的产品创新需求通过定制系统易用性和有用性感知间接影响定制意向;消费者对产品的情感寄托通过对定制系统有用性感知间接影响定制意向;消费者对沟通和交流的需求通过定制系统易用性的感知间接影响定制意向;在消费者内在需求所包含的产品创新、情感依恋和社会交往三个维度中,产品创新对定制意向的影响效用最强。

从产品创新角度来看,在线个性化产品定制中消费者对产品设计的参与,可以使消费者表达对产品创新的想法,实现产品创新的诉求,这会显著提升消费者对定制系统价值的感知。与此同时,创新需求较强的消费者往往表现出较强的问题解决能力,显然同等条件下这部分消费者对在线定制的感知易用性水平较高,这也符合个体的认知学习过程,同时延伸了消费者的产品创新需求推动了在线消费形式差异化的理论解释。

现有研究认为,特定系统提供的与他人交流的机会能够降低用户的操作难度感知[20],我们的研究结果也证实了这一观点。但与其他研究不同的是,我们的研究结果显示,在线定制中与他人的沟通和交流在降低用户系统操作难度感知的同时,还会提高其对于操作系统效用的评价,这都促进了与系统相关消费行为的实现,更证明了企业和零售商在线运营中满足消费者内在需求的重要性。

在线个性化产品定制中,消费者可以将特定的情感寄托通过某些产品属性体现出来,进而构建了消费者与定制产品之间的情感纽带,这在提高消费者对定制系统有用性评价的同时,也间接增强了消费者的产品定制意向。我们的研究结果拓展了在线消费领域有关消费者情感需求的理论解释,打破了已有理论研究认为在线消费仅仅满足便利、兴趣和享受的需求动机,为企业和网络零售商改进市场策略提供了新的理论参考。

(二)管理启示

本研究通过对消费者在线个性化产品定制意向影响机制的探讨,为企业和网络零售商通过满足消费者的个性化定制内在需求,改善消费者对定制系统的感知体验来提高其定制意向提供了管理启示:

第一,企业和网络零售商应该尽量降低在线个性化产品定制的难度。

感知易用性除了对个性化定制意向有直接影响外,还会通过感知有用性对消费者的定制意向产生间接影响效果。因此,企业和网络零售商应该在技术允许的范围内,最大限度地降低消费者在线定制一个个性化产品的难度,并且需要确保网站对于在线个性化定制过程中潜在难点的操作提供足够的信息和技术支持。例如,在线个性化产品定制网站提供详细的有关产品定制过程的文字说明或者视频引导,消费者定制产品的过程中遇到困难时可以及时获取在线客服的解答或反馈等。

第二,鼓励消费者在线个性化定制中对产品设计的参与。

产品创新对感知易用性和感知有用性有显著正向影响。因此,企业和网络零售商应该在产品定制过程中尽可能允许消费者表达自己对产品某些可操作的属性及特征的设计,以满足其认知和创新的需求,进而充分发挥产品创新对于消费者在线定制意向的促进作用和积极影响。与此同时,对于某些具有市场前景的来自于消费者创新的产品想法,企业和网络零售商可以与消费者进行合作,从而实现基于产品的价值共创和知识共享,这也是企业在互联网经济时代寻求持续发展的一条有效路径。

第三,提高在线个性化产品定制与消费者建立情感关联的水平。

情感依恋对感知有用性有显著正向影响。因此,企业和网络零售商应该在产品定制过程中充分考虑消费者表达个体情感的产品属性,以提高个性化产品定制与其自身情感的关联度。例如,在某些产品上可以允许消费者进行个性化的署名,印刷自己的照片或个人所画的图案,标记具有消费者个体特征的象征符号和标志等,以此来拉近消费者与定制产品之间的心理距离。

第四,保证在线个性化产品定制中网站及其产品的社会交往作用。

对于企业和网络零售商来说,既要保证消费者能够通过在网站定制个性化产品发现与自己兴趣和爱好相近的在线朋友,进而可以进行在线的沟通和交流;另一方面,又要确保所定制的个性化产品能够成为消费者与人在现实交往中的有趣话题。如果能够有效实现这一点,对于企业和网络零售商借助人际圈子和消费群体来传播个性化产品定制,进而积累和发挥口碑效用有着重要意义。

(三)研究局限与展望

尽管本研究得出了对企业和网络零售商的在线个性化产品定制策略有意义的管理启示,但是研究中还存在如下不足之处:首先,问卷调查的样本均是网易印象派网站的用户,这就在一定程度上造成了样本分布过于集中。为了避免这一问题的出现,未来研究中的调查样本需要涵盖多个在线个性化产品定制网站的消费者,在改善调查样本同质性问题的同时,又可以分析消费者在线定制不同种类的个性化产品的影响机制,或者调查消费者选择不同在线个性化产品定制网站的原因。由此,将样本拓展至其他定制产品的企业或网站,对本研究中所得出的相关结论进行拓展和对比分析是有必要的;其次,没有以特定种类的在线个性化定制产品为例来展开研究,这可能限制了研究结论的普适性。后续研究可以在本文研究基础上进一步挖掘消费者对于不同种类的个性化产品 (例如,服装类,家居类和饰品类)的定制需求,或者对同时具有某些产品属性的个性化定制产品 (例如,样式和风格)的定制偏好。因此,未来可以就消费者对不同种类个性化定制产品的偏好程度和购买行为差异开展比较研究,同时验证本研究中的相关结论是否适用于分析消费者对不同属性类别产品的定制。

[1]Kwon K, Kim C.How to Design Personalization in a Context of Customer Retention: Who Personalize What and to What Extent? [J].Electronic Commerce Research and Applications,2012,11 (2):101-116.

[2]Bharadwaj N,Naylor R W,Hofstede F.Consumer Response to and Choice of Customized Versus Standardized Systems[J].International Journal of Research in Marketing,2009,26 (3):216-277.

[3]严建援,甄杰,谢宗晓,等.个性化产品在线定制意愿影响因素研究——基于计划行为理论的分析 [J].预测,2016,35(6):55-55.

[4]Kramer T, Weisfeld S, Thakkar M.The Effect of Cultural Orientation on Consumer Responses to Personalization [J].Marketing Science, 2007, 26(2):246-258.

[5]Li T, Unger T.Willing to Pay for Quality Personalization? Trade-off Between Quality and Privacy [J].European Journal of Information Systems,2012,21 (6):621-642.

[6]Hu S Y, Bodoff D.The Effects of Web Personalization on User Attitude and Behavior: An Integration of the Elaboration Likelihood Model and Consumer Search Theory[J].MIS Quarterly,2014,38 (2):497-520.

[7]Thirumalai S, Sinha K K.Customization Strategies in Electronic Retailing: Implications of Customer Purchase Behavior [J].Decision Sciences,2009,40 (1):5-35.

[8]甄杰,严建援,谢宗晓.在线个性化产品定制意向研究——基于独特性需求和TPB的视角 [J].软科学,2017,31(4):95-99.

[9]Franke N, Keinz P, Steger C J.Testing the Value of Customization: When Do Customers Really Prefer Products Tailored to Their Preferences? [J].Journal of Marketing,2009,73 (5):103-121.

[10]Moon J, Chadee D, Tikoo S.Culture, Product Type, and Price Influences on Consumer Purchase Intention to Buy Personalized Products Online[J].Journal of Business Research,2008,61 (1):31-39.

[11]Syam N B,Krishnamurthy P,Hess J D.That's What I Thought I Wanted?Miswanting and Regret for a Standard Good in a Mass-Customized World[J].Marketing Science, 2008, 27 (3): 379 -397.

[12](Pappas I O,Kourouthanassis P E,Giannakos M N, et al.Shiny Happy People Buying:The Role of Emotions on Personalized e-Shopping[J].Electron Markets,2014,24 (3):193-206.

[13]West R, Turner L.Introducing Communication Theory: Analysis and Application [M].Bosten: McGraw-Hill, 2010.

[14]Mathieson K.Predicting User Intention: Comparing the Technology Acceptance Model with the Theory of Planned Behavior[J].Information Systems Research,1991,2 (3):173-191.

[15]Davis F D.Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology[J].MIS Quarterly,1989,13 (3):319 -340.

[16]Venkatesh.Creation of Favorable User Perceptions: Exploring the Role of Intrinsic Motivation [J].MIS Quarterly,1999,23 (2):239 -260.

[17]Yang H W.Bon Appetite for Apps: Young American Consumers'Acceptance of Mobile Applications[J].Journal of Computer Information Systems,2013,53 (3):85-96.

[18]Srite M,Karahanna E.The Role of Espoused National Culture Values in Technology Acceptance[J].MIS Quarterly,2006,30 (3):679-704.

[19]Gefen D, Karahanna E.Trust and TAM in Online Shopping: An Integrated Model[J].MIS Quarterly,2003,27 (1):51-90.

[20]Joo J, Sang Y.Exploring Koreans'Smartphone Usage: An integrated Model of the Technology Acceptance Model and Uses and Gratifications Theory[J].Computers in Human behavior, 2013,29 (6):2512 -2518.

[21]Stafford T F,Stafford M R,Schkade L L.Determining Uses and Gratifications for the Internet[J].Decision Sciences,2004,35 (2):259-288.

[22]Venkatesh V, Speier C, Morris M G.User Acceptance Enablers in Individual Decision Making about Technology: Toward an Integrated Model[J].Decision Sciences,2003,33 (2):297-316.

[23]Luo M M, Remus W.Uses and Gratifications and Acceptance of Web-based Information Services: An Integrated model[J].Computers in Human behaviors,2014,38 (3):281-295.

[24]Sutanto J, Palme E, Tan C, et al.Addressing the Personalization-privacy Paradox: An Empirical Assessment from a Field Experiment on Smartphone Uses[J].MIS Quarterly,2013,37 (4):1141-1164.

[25]Chua A Y K, Goh D H, Lee C S.Mobile Content Contribution and Retrieval: An Exploratory Study Using the Uses and Gratifications Paradigm[J].Information Processing and Management, 2012, 48 (1): 13 -22.

[26]Franke N, Schreier M,Kaiser U.The“I Design It Myself” Effect in Mass Customization[J].Management Science,2010,56 (1):125-140.

[27]Mittal B.I, Me, and Mine—How Products Become Consumers'Extended Selves[J].Journal of Consumer Behaviour, 2006, 5 (6): 550 -562.

[28]Mugge R, Schoormans J, Schifferstein H.Emotional Bonding with Personalized Products[J].Journal of Engineering Design,2009,20 (5):467-476.

[29]Lee M C, Tsai T R.What Drives People to Continue to Play Online Games? An Extension of Technology Model and Theory of Planned Behavior[J].International Journal of Human-Computer Interaction,2010,26 (6):601-620.

[30]Belk R W.Possessions and the Extended Self[J].Journal of Consumer Research,1988,15 (2):139 -168.

[31]Valenzuela A, Dhar R, Zettelmeyer F.Contingent Response to Self-Customization Procedures: Implications for Decision Satisfaction and Choice[J].Journal of Marketing Research,2009,46 (6):754-763.

[32]Novak T P, Hoffman D L, Yung Y F.Measuring the Customer Experience in Online Environments: A Structural Modeling Approach [J].Marketing Science,2000,19 (1):22-42.

[33]Shang R A, Chen Y C, Shen L.Extrinsic Versus Intrinsic Motivations for Consumers to Shop Online[J].Information & Management,2005,42(3):401-413.

[34]Agarwal R, Karahanna E.Time Flies When You're Having Fun: Cognitive Absorption and Beliefs about Information Technology Usage [J].MIS Quarterly,2000,24 (4):665-694.

[35]Karahanna E,Agarwal R,Angst C M.Re-Conceptualizing Compatibility Beliefs in Technology Acceptance Research [J].MIS Quarterly,2006,30(4):679-704.

[36]Garcia R, Calantone R.A Critical Look at Technological Innovation Typology and Innovativeness Terminology: A Literature Review [J].The Journal of Product Innovation Management,2002,19 (2):110-132.

[37]Kleine S S,Baker S M.An Integrative Review of Material Possession Attachment[J].Academy of Marketing Science Review,2004,23 (1):4 -41.

[38]Balakrishnan V, Shamim A.Malaysian Facebookers: Motives and Addictive Behaviors Unraveled [J].Computers in Human behavior, 2013, 29(4):1342-1349.

[39]Wei P S, Lu H.Why Do People Play Mobile Social Games? An Examination of Network Externalities and of Uses and Gratifications[J].Internet Research,2014,24 (3):313-331.

[40]Huang L Y, Hsieh Y.Predicting Online Game Loyalty Based on Need Gratification and Experiential Motives [J].Internet Research, 2011, 21(5):581-598.