明宋邦乂本《吕氏春秋》研究

2018-07-02俞林波

俞林波

明宋邦乂本《吕氏春秋》研究

俞林波

(济南大学 文学院,山东 济南 250022)

在明代,《吕氏春秋》有宋邦乂校刊本,参与校勘人员较多,流传版本在校勘者的标记上存在分歧,其间又有将校勘者姓名讹写者。梳理其版本流传差异,考证校勘者真实情况,可以还原古书的本来面貌,具有重要意义。宋邦乂本《吕氏春秋》书前有琅琊王世贞《重刻吕氏春秋叙》一文,又有方孝孺《读吕氏春秋》一文。考察研究这二篇文章,可见明人研究《吕氏春秋》之一斑。

宋邦乂;吕氏春秋;王世贞;方孝孺

一、版式著录

宋邦乂本,每半叶十行,每行二十字,左右双边,无鱼尾,白口。

书前有琅琊王世贞《重刻吕氏春秋叙》,云间莫是龙书。又有高诱《吕氏春秋序》。又有方孝孺《读吕氏春秋》一文。目录之后无《镜湖遗老记》。每卷之下题“高氏训解”。卷一之下题识:“明云间宋邦乂、张邦莹、徐益孙、何三畏校”,世称“宋邦乂本”。

孙星衍《平津馆鉴藏书籍记》卷二曰:“《吕氏春秋》廿六卷,题‘高氏训解’‘明云间宋邦乂、张邦莹、徐益孙、何三畏校’,前有王世贞序,方孝孺《读吕氏春秋》一篇,又高诱原序,每页廿行,行廿字。”[1]《天禄琳琅书目续编》卷十六曰:“《吕氏春秋》(二函十六册),秦吕不韦撰,汉高诱训解,书二十六卷,凡百六十篇:曰十二纪,子目六十一;曰八览,子目六十三;曰六论,子目三十六。前有诱序。每卷标题下刻明云间宋邦人、张邦莹、徐益孙、何三畏校。三畏,字士柳,华亭人,万历壬午举人,官绍兴府推官,余无考。”[2]

宋启明,宋邦乂子,重刻其父宋邦乂等人校本,隐去其父之外的三人,而添加自己的名字于其上,世称“宋启明本”。丁丙《善本书室藏书志》卷十八曰:“《吕氏春秋》二十六卷(明刊本),高氏训解,明云间宋邦乂、男宋启明校,前有琅琊王世贞撰序,云间莫是龙书序,又华亭宋启明重刻序,及高诱原序。宋邦乂原有是刻,范廷启、徐益孙、何三畏同校。此皆削去,仅列‘男宋启明’一名耳。卢抱经以李翰本、许宗鲁本、朱梦龙本校正。”[3]

二、校勘者考辨

有的版本将“何三畏”讹作“何玉畏”。东京大学东洋文化研究所藏有宋邦乂本残卷十五卷,扉页有手写体题记,曰:“《四部丛刊》所收景印涵芬楼藏明刊本,《印书馆书录》以为毕氏经训堂校刻《吕氏春秋》未见此本,亦明刻之罕见者。今获此零本于京都圣华书房,卷首有王弇州《重刻叙》,次则高氏原序,又次有方正学《读吕氏春秋》一篇。《丛刊》本无此明人两篇,每卷首第二行‘明云间宋邦乂等校’之文,亦故削‘明’字,‘何三畏’讹作‘玉畏’,盖奸商伪托为宋椠本者。此零篇止十五卷,适足见景印原本既经讹窜之迹矣。戊辰十月初吉庚辰识。”紧跟其后有“水”“如舟”两枚印章。《四部丛刊》收录宋邦乂本,“何三畏”作“何玉畏”,误。后人不参阅原书,妄听妄言,将“何三畏”误作“何玉畏”者,大有人在(1),影响很坏。

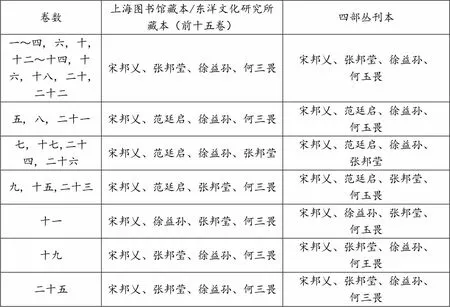

现比较上海图书馆藏宋邦乂本二十六卷(2)、东京大学东洋文化研究所藏宋邦乂本残卷(只有前十五卷)、《四部丛刊》所收宋邦乂本二十六卷同校人员名单如下:

卷数上海图书馆藏本/东洋文化研究所藏本(前十五卷)四部丛刊本 一~四, 六, 十, 十二~十四, 十六, 十八, 二十, 二十二宋邦乂、张邦莹、徐益孙、何三畏宋邦乂、张邦莹、徐益孙、何玉畏 五, 八, 二十一宋邦乂、范廷启、徐益孙、何三畏宋邦乂、范廷启、徐益孙、何玉畏 七, 十七,二十四, 二十六宋邦乂、范廷启、徐益孙、张邦莹宋邦乂、范廷启、徐益孙、张邦莹 九, 十五,二十三宋邦乂、范廷启、张邦莹、何三畏宋邦乂、范廷启、张邦莹、何玉畏 十一宋邦乂、徐益孙、张邦莹、何三畏宋邦乂、徐益孙、张邦莹、何玉畏 十九宋邦乂、张邦莹、徐益孙、何三畏宋邦乂、张邦莹、徐益孙、何王畏 二十五宋邦乂、张邦莹、徐益孙、何三畏宋邦乂、张邦莹、徐益孙、何三畏

宋邦乂本各卷的同校人员名单颇不固定,孙星衍《平津馆鉴藏书籍记》称“宋邦乂、张邦莹、徐益孙、何三畏”同校,丁丙《善本书室藏书志》称“宋邦乂、范廷启、徐益孙、何三畏”同校。

宋邦乂、张邦莹、徐益孙、何三畏、范廷启五人,每卷只有四人出现在校勘者的位置,只有宋邦乂一人位于首位且从未被换掉,其余四人则是轮流出现,且排列的顺序不固定。这种情况的出现,大概由于五人校书分工不同,宋邦乂总领其事,其余四人分卷校勘,各卷校勘人本就不同,故题识每卷校勘者不同。

通过上面的比较梳理,可以看到《四部丛刊》本将“何三畏”讹变为“何玉畏”的过程。《四部丛刊》本卷二十五仍然作“何三畏”,至卷十九讹作“何王畏”,其余卷讹作“何玉畏”。

《四部丛刊》影印的底本,乃是书商本有意作假,故意削去“明”字来造成版本时间更早的假象。然而,本有意变“何三畏”为“何玉畏”,不料在造假的过程中照顾不周,仍然留存了“三”的原字,留存了变“三”为“玉”的中间状态——“王”字。

由此足见,奸商造假过程之粗糙、造假水平之拙劣、造假牟利之可恨、赝品影响之恶劣。

三、王世贞《重刻吕氏春秋叙》研究

王世贞(1526-1590),字元美,号弇州山人,著有《弇州山人四部稿》一百七十四卷,《弇州山人四部稿续稿》二百零七卷。

宋邦乂、徐益孙等校刻《吕氏春秋》,求“叙”于王世贞,王世贞《重刻吕氏春秋叙》曰:

《吕氏春秋》,一曰《吕览》,故秦相国文信侯不韦与其客所著书也。当书成,而不韦悬之咸阳市肆,曰“畴有能损益一字者,予千金”,而竟莫能一字损益也。其书今颇行,属传梓久,不能无讹误,而云间宋光禄邦乂、徐太学益孙辈相与校订重梓之,而问叙于余。余读之未尝不掩卷三叹也。穆叔之次立言于品三,而操觚之士,若为之小屈。然子桓以雄豪,创起鼎革间,顾欿然不自挟其有,而以继世大业,不朽盛事,举而属之文章,彼诚有以见之也。不韦者,一贾人子耳。操子母之术,以间行于秦而得志焉。举秦之国于股掌间,挟其劲,东向而瓜剖天下,位相国,号仲父,爵通侯十万户,彼岂有所不足哉?而顾孜孜焉,思成一家言,以与诸儒生角,而割后世名,此犹未也。不韦固庄生所不道。庄生之识,至欲齐死生,平物我,举一切有为之迹而空之,乃亦孜孜焉而务欲成一家言,度其于辞,不工不止,故夫古之称立言者,未有不为名使者也。且以不韦之诡谲狙好,岂其果与闻于道,而其客亦务相尚为权奇,错厕于鸡鸣狗盗之雄,虽间采圣贤之长辞以文之,即中夜一静思,验其言于所为之迹,有不淟涊汗浃者耶?惟其机心之发触而为机言,覈削之于申、韩,辨巧之于仪、秦,有不知其所以合者,则固其恒也。且也,不韦之所为千金者再耳:一用之而聋瞽秦王,割其国柄;再用之而聋瞽一世之士,而割其名。虽得之而佹失之,虽失之而终微得之。不韦固贾人子,要亦其雄哉!徐子与其侪二三子,俱能文章,嗜古若渴,慕先圣不以人废言之义,而梓行之,所谓芙蓉发于淤泥,采之而已,置淤泥勿问可也。琅琊王世贞撰。云间莫是龙书。[4]

依据此叙,可知:

(一)《吕氏春秋》传播久远

《吕氏春秋》在当时流传广泛,即王世贞所谓“其书今颇行”。但是《吕氏春秋》“属传梓久,不能无讹误”,讹误既多,不便阅读,故云间宋邦义、张邦莹、徐益孙、何三畏、范廷启等五人“相与校订重梓之”。

(二)否定吕不韦之为人

古人有三不朽,《左传·襄公二十四年》谓:“豹闻之,‘太上有立德,其次有立功,其次有立言’,虽久不废,此之谓三不朽。”立言作为三不朽之一,很多人将其作为留名后世的途径。魏文帝曹丕更是对文章推崇极高,其《典论·论文》曰:“盖文章经国之大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐止乎其身,二者必至之常期,未若文章之无穷。是以古之作者,寄身于翰墨,见意于篇籍,不假良史之辞,不托飞驰之势,而声自传于后。”

王世贞认为吕不韦虽然有志于立言而求不朽,但并非亲为,乃是欺世盗名之辈。吕不韦虽有丞相之位而不知足,犹学人思著书立说,乃招天下贤士各著所闻,成《吕氏春秋》。王世贞一再强调“不韦者,一贾人子耳”“且以不韦之诡谲狙好,岂其果与闻于道”。王世贞认为吕不韦不学无术,乃是盗取其门客之言而成自家之名。

王世贞批评吕不韦是奸商权诈之徒,一再施展其金钱伎俩,“且也,不韦之所为千金者再耳:一用之而聋瞽秦王,割其国柄;再用之而聋瞽一世之士,而割其名”。吕不韦运用其金钱打通秦国关节扶持子楚为秦王,自己做丞相,封万户侯;吕不韦运用其相位和金钱招揽天下贤士,为己著书立说,吕不韦不著一言,而书名《吕氏春秋》。王世贞大肆批判吕不韦这种阴险狡诈、沽名钓誉的行径,否定吕不韦的为人。

(三)肯定《吕氏春秋》,但又有所保留

王世贞虽然有芙蓉、淤泥之比,将《吕氏春秋》比作芙蓉,将吕不韦比作淤泥,但是对《吕氏春秋》还是颇有微词。《弇州山人四部稿》卷一百十二“读二十五首”之下《读吕氏春秋》曰:“《吕氏春秋》其文辞错出,不雅驯,往往有类齐谐、稗官者,其食客所为耳。悬千金于市,购增损,而莫之敢也,畏其意,故不信其令,焉取增损哉?儒家者流,取其篇首所纪月令厕之经,迨今焉。甚矣,不韦之巧也。始而以财役其身,阴乱秦裔而不悟也;既而以财役其言,阴乱圣经而又不悟。噫嘻!则岂独不韦罪哉?”[5]王世贞批评《吕氏春秋》像稗官野史齐谐小说,文辞不雅驯,“乱圣经”而执迷不悟。

四、方孝孺《读吕氏春秋》研究

方孝孺(1357-1402),字希直,号逊志,人称“正学先生”,宁海人,著有《逊志斋集》二十四卷。

《吕氏春秋》十二纪、八览、六论,凡百六十篇,吕不韦为秦相时,使其宾客所著者也。太史公以为不韦徙蜀,乃作《吕览》。夫不韦以见疑去国,岁余,即饮酖死,何有宾客?何暇著书哉?《史》又称:不韦书成,悬之咸阳市,置千金其上,有易一字者,辄与之。不韦已徙蜀,安得悬书于咸阳?由此而言,必为相时所著。太史公之言误也。不韦以大贾,乘势市奇货,致富贵而行不谨,其功业无足道者,特以宾客之书,显其名于后世,况乎人君任贤,以致治者乎?然其书诚有足取者:其《节丧》《安死》篇,讥厚葬之弊;其《勿躬》篇,言人君之要在任人;《用民》篇,言刑罚不如德礼;《达郁》《分职》篇,皆尽君人之道,切中始皇之病。其后秦卒以是数者,偾败亡国。非知几之士,岂足以为之哉?第其时去圣人稍远,论道德,皆本黄老。书出于诸人之所传闻,事多舛谬,如以桑榖共生为成汤,以鲁庄与颜阖论马,与齐桓伐鲁,鲁请比关内侯,皆非其事。而其时竟无敢易一字者,岂畏不韦势而然耶?然予独有感焉:世之谓严酷者,必曰秦法;而为相者乃广致宾客以著书,书皆诋訾时君为俗主,至数秦先王之过,无所惮;若是者,皆后世之所甚讳,而秦不以罪。呜呼!然则秦法犹宽也。[6]

(一)辨“不韦迁蜀,世传《吕览》”

司马迁《报任安书》曰“不韦迁蜀,世传《吕览》”,又《史记·吕不韦列传》曰:“当是时,魏有信陵君,楚有春申君,赵有平原君,齐有孟尝君,皆下士喜宾客以相倾。吕不韦以秦之强,羞不如,亦招致士,厚遇之,至食客三千人。是时诸侯多辩士,如荀卿之徒,著书布天下。吕不韦乃使其客人人著所闻,集论以为八览、六论、十二纪,二十余万言。以为备天地万物古今之事,号曰《吕氏春秋》。布咸阳市门,悬千金其上,延诸侯游士宾客有能增损一字者予千金。”[7]关于《吕氏春秋》创作的时间,司马迁两处所言存在矛盾。

方孝孺认为《吕氏春秋》是吕不韦作丞相时使其宾客所作,因为吕不韦势败迁蜀,无有宾客,无暇著书,此为其一。其二,吕不韦迁蜀,书成之后,亦不得悬之咸阳市门。故方孝孺认为《吕氏春秋》必吕不韦为相时所著,司马迁所谓“不韦迁蜀,世传《吕览》”误。

(二)其书诚有足取者

方孝孺认为《吕氏春秋》针对秦始皇弊病提出的诸多思想皆是可取的。

1.其《节丧》《安死》篇,讥厚葬之弊

秦始皇是一个渴望成仙、看重死后世界的人,十分重视修建自己的陵墓。《史记·秦始皇本纪》记载:“始皇初即位,穿治郦山,及并天下,天下徒送诣七十余万人,穿三泉,下铜而致椁,宫观百官奇器珍怪徙臧满之。”[7]337可见其陵墓修建得多么宏大,耗费巨大人力、物力、财力,我们的考古研究已经证明了这一点。

吕不韦预见其修建陵墓消耗必然庞大,故通过“安死”来劝谏秦始皇节葬节丧,从而达到“节用”的目的。《节丧》曰:“世俗之行丧,载之以大輴,羽旄旌旗、如云偻翣以督之,珠玉以佩之,黼黻文章以饬之,引绋者左右万人以行之,以军制立之然后可。以此观世,则美矣侈矣;以此为死,则不可也。”[8]铺张浪费地埋葬死人,对死者无益,对生者有害。将百姓创造的财富作为死者的陪葬品埋于地下,无疑会促使统治者增加对百姓的压榨来填补其财富的流失缺口,从而加重百姓的负担,不利于国家的富强、社会的稳定、百姓的安康。可惜,秦始皇不会听从吕不韦的良言相劝,但是,其以民为本的“节用”思想是值得赞许的。

2.其《勿躬》篇,言人君之要在任人

“困境儿童”的概念运用于各种语境中,但是其概念的内涵和外延并不清楚。无论是学术研究领域,还是政府的文献,都未能对什么是“困境儿童”进行清晰的定义。而与此相对的是,大众媒体对于“困境儿童”一词的使用量却呈几何式增长。“困境儿童”一词在2010年的使用量还仅为359条,到2011年,已经上升到2080条,而到2013年,这个词汇的使用量又上升了一百倍还不止(徐敏等,2013)。这样一个被媒体广泛使用的社会政策领域词汇,却没有清晰的概念定义,无疑不利于政策的制定、实施和效果反馈。因此,对“困境儿童”概念的发展进行梳理和定义显得尤为必要。

秦始皇自视甚高,刚愎自用,凡事躬亲为之。《汉书·刑法》载:“至于秦始皇,兼吞战国,遂毁先王之法,灭礼谊之官,专任刑罚,躬操文墨,昼断狱,夜理书,自程决事,日县石之一。”[9]秦始皇不任贤人,躬操文墨,自程决事,反倒是“丞相诸大臣皆受成事,倚辨于上”。秦始皇早早去世当与劳累过度有关。

恰恰相反,《吕氏春秋》主张君无为而臣有为。《勿躬》曰:“圣王之所不能也、所以能之也,所不知也、所以知之也。养其神、修其德而化矣,岂必劳形愁弊耳目哉?是故圣王之德,融乎若月之始出,极烛六合而无所穷屈;昭乎若日之光,变化万物而无所不行。神合乎太一,生无所屈,而意不可障;精通乎鬼神,深微玄妙,而莫见其形。今日南面,百邪自正,而天下皆反其情,黔首毕乐其志、安育其性、而莫为不成。故善为君者,矜服性命之情,而百官已治矣,黔首已亲矣,名号已章矣。”[8]1 088-1 089君主无为而治,任用贤人,将具体事务交由臣下去做,则百官尽责,百姓亲附。君主凡事勿躬亲为之,才是为君之道。

3.其《用民》篇,言刑罚不如德礼

秦国自从重用商鞅以来,运用严刑峻法治理国家就成为其传统。秦始皇更是以严酷著称,《史记·秦始皇本纪》记载侯生、卢生曰:“始皇为人,天性刚戾自用,起诸侯,并天下,意得欲从,以为自古莫及己。专任狱吏,狱吏得亲幸。博士虽七十人,特备员弗用。丞相诸大臣皆受成事,倚辨于上。上乐以刑杀为威,天下畏罪持禄,莫敢尽忠。”[7]328-329秦国二世而亡,与其严刑峻法必有联系。

吕不韦看到一味使用严刑峻法绝不是长久之计,于是主张德治为先,赏罚为次。《用民》曰:“凡用民,太上以义,其次以赏罚。”[8]1 279又曰:“不得其道,而徒多其威。威愈多,民愈不用。亡国之主,多以多威使其民矣。故威不可无有,而不足专恃。譬之若盐之于味,凡盐之用,有所托也,不适则败托而不可食。威亦然,必有所托,然后可行。恶乎托?托于爱利。爱利之心谕,威乃可行。威太甚则爱利之心息,爱利之心息而徒疾行威,身必咎矣,此殷、夏之所以绝也。”[8]1 280-1 281德义为先,对民有爱利之心,威才可行。

4.其《达郁》《分职》篇,皆尽君人之道

《达郁》载:“周厉王虐民,国人皆谤。召公以告曰:‘民不堪命矣。’王使卫巫监谤者,得则杀之。国莫敢言,道路以目。王喜,以告召公曰:‘吾能弭谤矣。’召公曰:‘是障之也,非弭之也。防民之口,甚于防川;川壅而溃,败人必多。夫民犹是也。是故治川者决之使导,治民者宣之使言。是故天子听政,使公卿列士正谏,好学博闻献诗,矇箴师诵,庶人传语,近臣尽规,亲戚补察,而后王斟酌焉。是以下无遗善,上无过举。今王塞下之口,而遂上之过,恐为社稷忧。’王弗听也。三年,国人流王于彘。此郁之败也。”[8]1 382又《分职》曰:“先王用非其有,如己有之,通乎君道者也。夫君也者,处虚素服而无智,故能使众智也;智反无能,故能使众能也;能执无为,故能使众为也。无智、无能、无爲,此君之所执也。”[8]1 666二者所讲皆为君人之道。

秦始皇不用《吕氏春秋》治国之道,秦国二世而亡。

(三)事多舛谬

方孝孺认为《吕氏春秋》成于众人之手,宾客各著所闻,还存在一些缺陷。历史事实方面,如以桑榖共生为成汤,以鲁庄与颜阖论马,与齐桓伐鲁,鲁请比关内侯,皆非其事。

思想方面,方孝孺认为《吕氏春秋》论道德皆本黄老,太过狭隘。

(四)秦法犹宽

世人多谓秦法严酷,但《吕氏春秋》诋訾时君为俗主,多次指责秦先王之过错,秦不以罪,方孝孺认为“秦法犹宽”。

《吕氏春秋》指责秦先君之过,《悔过》记载秦晋殽之战,秦缪公不能听取蹇叔的谏言,致使秦军大败于殽,《吕氏春秋》批评曰:“此缪公非欲败于殽也,智不至也。智不至,则不信”,这里批评秦国伟大的君主秦缪公“智不至”,目光短浅,毫无远见。《去宥》记载东方墨者谢子西见秦惠王,秦惠王听信秦墨者唐姑果之谗言,不听谢子之言,《吕氏春秋》批评曰:“人之老也,形益衰而智益盛。今惠王之老也,形与智皆衰耶”,这里批评秦惠王身体衰老、精神痴呆。《不侵》记载公孙弘为孟尝君入秦观于秦昭王,秦昭王想要贬损孟尝君,公孙弘对曰:“孟尝君好士,大王不好士”,这里批评秦昭王不重视贤士。

《吕氏春秋》更有对秦始皇嬴政统治时期的批判:《先己》曰:“当今之世,巧谋并行,诈术递用,攻战不休,亡国辱主愈众,所事者末也。”《振乱》曰:“当今之世,浊甚矣。黔首之苦,不可以加矣。”《节丧》曰:“今世俗大乱之主愈侈其葬。”《听言》曰:“今天下弥衰,圣王之道废绝。世主多盛其欢乐,大其钟鼓,侈其台榭苑囿,以夺人财;轻用民死,以行其忿;老弱冻馁,夭膌壮狡,汔尽穷屈,加以死虏;攻无罪之国以索地,诛不辜之民以求利;而欲宗庙之安也,社稷之不危也,不亦难乎?”[8]703

方孝孺有意无意之间指出了《吕氏春秋》的一个特征:秉公直书秦君之过,具有良史之笔。

结语

宋邦乂本《吕氏春秋》继承众版本之精华,既有从元刊本系统而来者:元刊本→李瀚本、张登云本→宋邦乂本;又有从宋贺铸本系统而来者:宋贺铸本→许宗鲁本→宋邦乂本[10]。宋邦乂本对于研究探讨元刊本、宋贺铸本《吕氏春秋》具有重要参考价值。

宋邦乂本《吕氏春秋》影响巨大,广为传播。在日本,宋邦乂本曾经一度是广为流传的通行本,日本学者松皋圆《毕校吕览补正序》曰:“今之所行《吕氏春秋》百六十篇,后汉高诱注,明宋邦乂、徐益孙同校。”[11]

毕沅《吕氏春秋新校正》以及以后几种重要的《吕氏春秋》整理本都将宋邦乂本作为校本,宋邦乂本影响深远。

注释:

(1)蒋维乔、杨宽、沈延国、赵善诒:《吕氏春秋汇校》,上海:中华书局,1937年,第13-14页。田凤台:《吕氏春秋探微》,台北:学生书局,1986年,第89页。陈奇猷:《吕氏春秋新校释》,上海:上海古籍出版社,2002年,第1 831页。王利器:《吕氏春秋注疏》,成都:巴蜀书社,2001年,第3 212-3 213页。

(2)上海图书馆藏宋邦乂本,有书写体题识,曰:“是书以乾隆五十四年毕秋帆栞本为最善,盖经卢绍弓、钱竹汀等所审正者也。所据者:元大字本(脱误与近时本无异),李瀚本(明宏治年刻,篇题尚是古式,今仍之),许宗鲁本(从宋贺铸校本出,字多古体,嘉靖七年刻),宋启明本(不刻年月,有王世贞序),刘如宠本、汪一鸾本(皆万历中刊),朱梦龙本(每用他书之文以改本书,为最劣),陈仁锡《奇赏汇编》本,凡八种。此本,宋邦乂等校刊,有王弇州序,即毕所称‘宋启明本’,无疑也。间有讹夺,当以毕刻正之。”又有“常熟翁同龢藏本”等印。

[1]孙星衍.平津馆鉴藏书籍记[M].道光庚子三月独抱庐刊本.

[2]彭元瑞,等.天禄琳琅书目续编[M].光绪十年(1884)长沙王氏刊本.

[3]丁丙.善本书室藏书志[M].光绪二十七年(1901)丁氏刻本.

[4]吕不韦.吕氏春秋[M].明云间宋邦乂校刻本.

[5]王世贞.弇州山人四部稿[M].万历十四年刻本.

[6]吕不韦.吕氏春秋[M].明云间宋邦乂校刻本.

[7]司马迁.史记[M].点校本二十四史修订本.北京:中华书局,2014:3 046-3 047.

[8]陈奇猷.吕氏春秋新校释[M].上海:上海古籍出版社,2002:532.

[9]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962:1 096.

[10]蒋维乔,杨宽,沈延国,赵善诒.吕氏春秋汇校[M].上海:中华书局,1937:22.

[11]许维遹.吕氏春秋集释[M].北京:中华书局,2009:715.

Research on the Song Bang yi’s Critical Version ofin Ming Dynasty

YU Lin-bo

(School of Chinese Language and Literature, University of Jinan, Jinan 250022, Shandong)

In Ming Dynasty, the Song Bang yi’s critical version ofcame into being. Many emendators took part and their corrections were different in various versions. Moreover, some of the emendators’ names were wrong spelled. It’s of great importance to comb the distinctions of various versions as well as find the real situations so that we can get the original meanings of the book. There are two articles in Song’s collation: preface of(new edition) [Wang shizhen, from Langya county] and reading(Fang Xiaoru).To investigate these two articles we can have a glimpse ofstudying by the Ming people.

Song Bang-yi;; Wang Shizhen; Fang Xiaoru

2018-02-25

国家社会科学基金青年项目“《吕氏春秋》学史”(15CZW031)。

俞林波,山东菏泽人,济南大学副教授,文学博士,硕士研究生导师,主要研究:先秦两汉文学。

10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2018.14

I206

A

1004-4310(2018)03-0080-06