中美外交部发言人在例行记者会上使用模糊限制语的对比分析

2018-07-02詹全旺

赵 静,詹全旺

中美外交部发言人在例行记者会上使用模糊限制语的对比分析

赵 静,詹全旺

(安徽大学 外语学院,安徽 合肥 230601)

文章依据E. F. Prince对模糊限制语的分类标准,以中美记者招待会外交演讲中的模糊限制语为研究对象,采用基于语料库的定量统计、文本分析的方法,揭示中美记者招待会上外交演讲中模糊限制语使用的频率及分布模式、异同点。研究表明:1.中美双方均大量使用范围限制语,英语中 “I think” “about”等词频率颇高,中文则是“有关”“据报道”等;2.两者使用的异同主要体现在:1)礼貌原则:中-于人有利,美-于己有利;2)语体正式程度:中-正式,美-口语;3)模糊程度:中-精确严谨,美-灵活变通,且模糊限制语和增强词可以共同修饰话语,两者的协同作用正是矛盾的统一性。

模糊限制语;记者招待会;语体;礼貌原则

语言的主观性是指语言的一种特性,即在话语中不可避免地总是含有说话人自我的成分[1]。说话人在说出一段话的同时表明自己对这段话的态度、立场和情感,从而在话语中留下自我的印记。而外交辞令是十分复杂的官方话语,本身就具有灵活性,不能过多表现主观性,故在外交活动中,恰当运用模糊限制语既可以避免把话讲得太绝,又符合礼貌原则,给双方留有回旋余地[2]125。在官方话语的具体语域,外交部发言人必须明确政府的观点和立场,维护政府的形象,而记者要想方设法获取有价值的新闻素材,所以发言人和记者的人际关系非常微妙。因此,外交辞令中模糊限制语的使用可以折射出不同国家的语言习惯和文化背景,具有一定的研究意义。另外,中美双方均有外交部发言人答记者问的议程,故在相同语域下,具有一定的可比性。之前的研究主要以单独中文或英文外交发言稿为语料对模糊限制语在外交发言稿中的使用情况进行整体分析。本文自建小型语料库,利用语料库标记软件AntConc 3.4.4w和Word文档检索功能,对中美外交部发言人在例行记者会上使用的模糊限制语进行研究,旨在揭示中美记者招待会外交演讲中模糊限制语使用的频率及分布模式的异同点,并利用语用学的礼貌准则分析其原因及功能。

一、模糊限制语

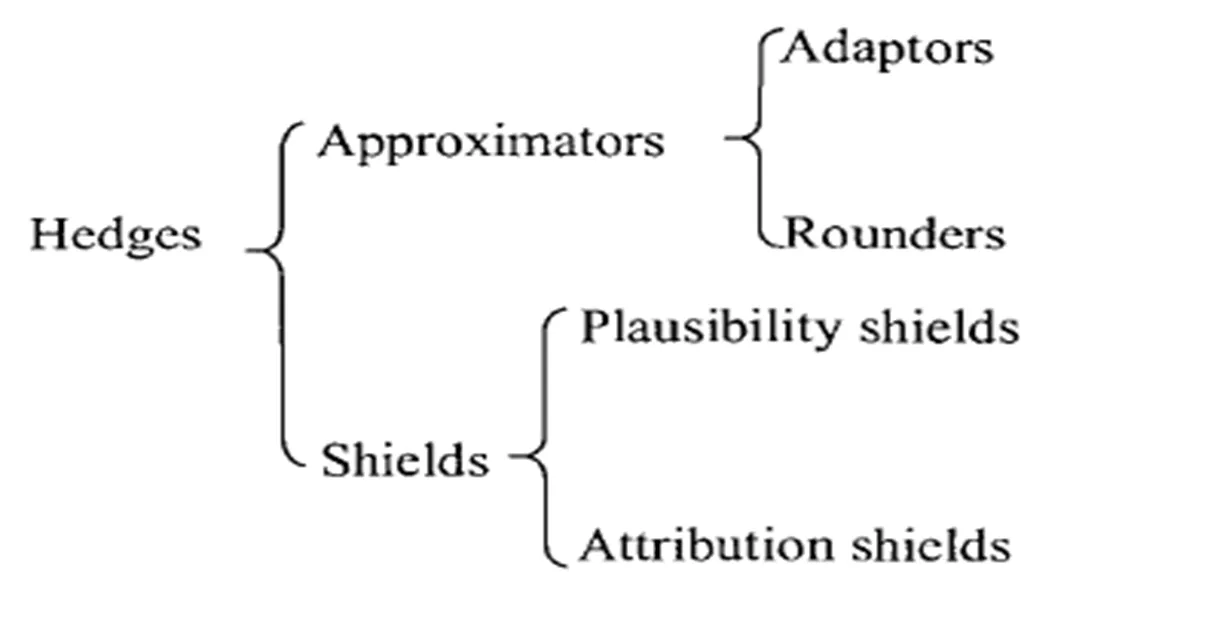

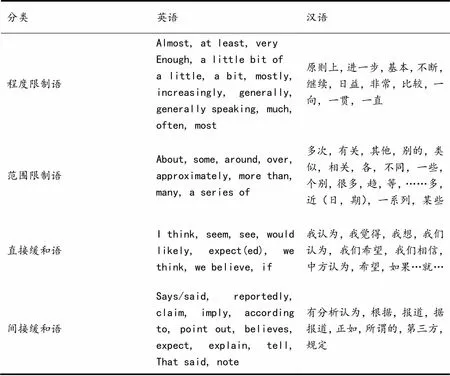

模糊限制语(Hedges)作为模糊语的一部分,用来限制模糊词的模糊程度,这个概念最早属于逻辑学和语义学的研究范畴,于20世纪70年代由George Lakoff提出。Lakoff将其定义为“把一些事情弄得模模糊糊的词语”(a word or phrase whose job is to make things fuzzier or less fuzzy)[3]。随着语用学研究的蓬勃兴起,模糊限制语也受到越来越多的语用学者的关注[4]。迄今为止比较有影响的是Prince et al.从语用的角度对模糊限制语的划分(如图1)[5]。按照他们的观点,模糊限制语可以分为两大类:变动型模糊限制语(approximators)和缓和型模糊限制语(shields)。变动型模糊限制语可以再分为程度变动型(adaptors)和范围变动型(rounders)。缓和型模糊限制语也可以进一步划分为直接缓和型(plausibility shields)和间接缓和型(attribution shields)[6]。在本研究的框架下,笔者结合Prince et al.等人的分类,将外交演讲中的模糊限制语定义为限制话语的肯定程度、而使用多种表达形式对话语的程度范围进行缓和的词语。

图1 Prince et al.对模糊限制语的分类

模糊限制语的英语语料库资源十分丰富,虽然国内外很多学者做了一系列相关研究,但大多基于英语语料库,中文模糊限制语语料资源十分缺乏,影响了中文模糊限制语和模糊限制信息检测的研究。周惠巍等人[7]深入研究中文模糊限制语的分类,并建立具有2.4万句规模的中文模糊限制语语料库,为我们进行对比研究提供了可能。同时,在试分析阶段,笔者发现中美语料库中增强词出现的频率都很高,和模糊限制语共同限定外交官方话语的主观性,两者都属于元话语标记语。增强词(booster)属于英语强调词(intensifier),专门用来起强调作用[8]。增强词用来表示较高程度,但还没有达到极限,英语中包括very,much,rather,so等,汉语中包括非常、尤其等。有学者还针对模糊限制语和增强词对中英学术论文的摘要进行研究,研究发现两者对话语标记的作用呈负相关,协同修饰学术话语[9]。目前尚未有在外交官方话语中考察两者影响的研究,故本研究中在研究模糊限制语的作用之外,还将考虑增强词发挥的功能,并试图作些新的思考。本文对基于自建语料库的外交演讲中模糊限制语的使用进行对比研究,希望能从不同的角度深化对模糊限制语的理解。

二、研究设计

2.1 研究问题

基于文献综述与研究目的,本文拟探讨以下研究问题:

1)中美外交部发言人在例行记者会上模糊限制语使用的分布情况如何?

2)中美外交部发言人在例行记者会上模糊限制语使用有何异同?

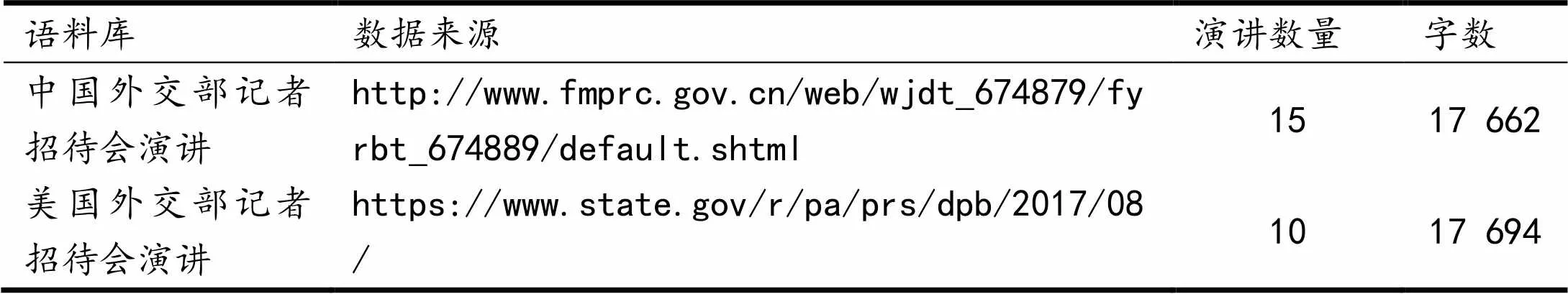

2.2 语料

Hann[10]曾说过,语料库大小取决于要进行的具体语言调查,例如涉及高频词或结构的语言调查,相对于20 000字的样本可能就足够。本研究所用语料库总计35 356字,符合语言研究标准。本研究所用语料分别选自中华人民共和国外交部官网和美国国务院外交部官网,确保数据来源的可靠性与真实性。语料所用演讲是两国外交部发言人在例行记者会上的发言:中方例行记者会每周五次,重大外事活动会另行增加,发言人有:华春莹、陆慷、耿爽;美方每周四次左右,发言人有:Heather Nauert、Mark C. Toner。同时,为提高研究的可信度,减少误差,笔者将日期限定为2017年3月到9月,在此日期内随机抽取中美外交部发言人在例行记者会上的发言。在共同的对比基础上,选取中方发言15篇,共计17 662字;美方发言10篇,17 694字。笔者在官网下载发言稿并转写为TXT格式,建立本研究所用语料库,具体库容如表1所示:

表1 语料库库容

本研究使用的是AntConc 3.4.4w版本,考虑到研究的可操作性,主要利用该软件的词语共现(Concordance)功能,检索标记模糊限制语。英语语料可以直接用txt文档进行检索,对于中文语料库,需要对语料库进行特殊处理,笔者首先用FreeICTCLAS分割中文词汇,然后将其编码另存为UTF-8格式。同时在AntConc 3.4.4w的设置(Global setting)中,编码(Encoding)为中文编码(Chinese Encoding),设置完成后即可进行检索。Word文字处理器是通用办公软件,然而其内置功能,如查找、标注等可以减轻科研工作者很多负担,本研究主要使用“查找”的功能,自行设计词性标注菜单,方便对语料处理检索。

结合AntConc 3.4.4w操作方法和研究目的,本研究主要分析步骤为:首先,将附录中的模糊限制语词表导入AntConc中,选择检索列表中的模糊限制语,记录其共现数;再结合文本语境进行人工排查,确定模糊限制语的数量;最后,结合对比语料库呈现的结果制成图表,对定量结果做出定性分析和描述性分析。值得注意的是,在利用标注工具进行检索标注时,计算机会检索出所有词表中的模糊限制语,而不区分具体语境。例如,笔者在搜索范围变动型模糊限制语about时,搜索结果不仅包括表示“大约”的语义,还有诸如speak about、talk about、concerning about之类的搭配,但这不属于本研究范围内,故需人工重新标注整理。因此,笔者在Prince等人分类的基础上,人工标注时还参考了Salager-Meyer[11]的分类,运用了同义词替换法、句法词性分析法等帮助确定模糊限制语。

三、对比分析

例行记者招待会话语要讲究语言技巧和言语措辞,外交部发言人为保证自己严谨、灵活、礼貌地回答记者,常常使用模糊限制语。然而,由于不同的言语贴切性标准和文化背景不同,中美双方发言人在例行记者招待会上模糊限制语的使用情况在面子问题、语体正式程度和模糊程度上存在差异。笔者根据语料检索结果,结合研究问题,对中美双方外交部发言人语篇做对比分析。

3.1 中美外交话语中模糊限制语使用的分布

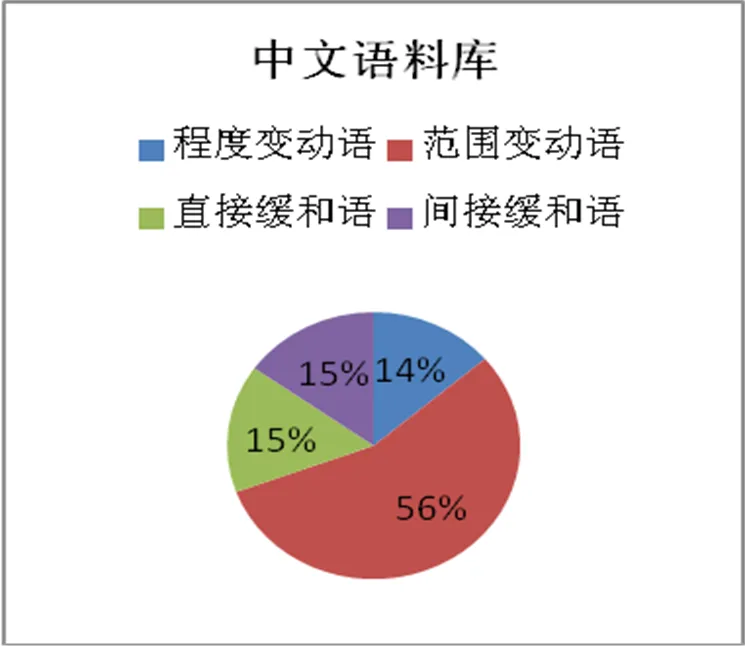

在Lakoff对模糊限制语(Hedges)的定义框架下,基于Prince等人的分类,本文对自建中美对比语料库进行检索,笔者在计算机检索的基础上又进行人工筛选,为了便于直观感知,笔者将具体分布用饼状图展示。

图2 中美外交部发言人模糊限制语使用分布

数据统计可知,中国外交部发言人在记者招待例会上发言模糊限制语数为428个;美国外交部发言人在记者招待例会上发言模糊限制语数为497个。总体而言,模糊限制语在中美外交部发言人的演讲中均占有一定地位,其中美方使用数量占比略大于中方。至于模糊限制语在对比语料库的分布情况(图2):范围变动语和间接缓和语在中英文语料库的占比为中文语料库间接缓和语总数65,占比15%;英语语料库中范围变动语总数为234个,占比47%。另外中文语料库中的范围变动语的比例为56%,高于英文语料库的47%。以上是笔者基于工具统计出来的数据,具有一定参照性,为结合定量分析和文本分析,笔者对模糊限制语的每个类别进行具体描述,如表2:

表2 模糊限制语的分布情况

笔者在中英语料库中发现,中美双方在使用模糊限制语时均大量使用范围限制语,分别占比56%和47%。其中英语语料库中“I think” “about”等词出现频率颇高,中文语料库中“有关”“据报道”等频繁使用。如例1:

例1 QUESTION: Is the U.S. and Israel getting closer to any kind of an agreement on settlements that the President and Netanyahu had spoken about? I mean, is that a primary goal of this trip, to sort of wrap that issue up?

MR TONER: No. I mean, look xA8C I think as I said, hexA1xAFs really there to, as I say, get perspective, listen to both sides and how they come at looking forward to a peace process or how they perceive getting to a peace process thatxA1xAFs back on track. I think itxA1xAFs part of him trying to, as I said, just get a good perspective on possible ways forward. I think settlements will obviously be a topic of discussion, but I wouldnxA1xAFt predict there will be any kind of a resolution of that issue.

在记者问到美国和以色列是否正如总统和内塔尼亚胡说的达成某种协议时,简短几句话,美方发言人用了3个“I think”和“predict”“possible”等模糊回答内容,并未给出肯定回复。同样,在中方语料库也有大量“有关”词语,如例2:

例2问:据报道,今天上午朝鲜发射了一枚洲际弹道导弹。中方对此有何评论?

答:我们注意到有关报道,正在收集情况并跟踪形势发展。我们已经多次重申中方在有关问题上的立场。安理会有关决议对朝鲜利用弹道导弹技术进行发射活动有明确规定。中方反对朝方违反安理会决议进行有关发射活动,敦促朝方不要再采取有违联合国安理会决议的行为,为重启对话谈判创造必要条件。

中方在回答记者关于朝鲜发射导弹问题,并没有直接回答,而是连用4次“有关”,和“注意到”“多次”等模糊问题范围,但同时也能看出中方回答中也使用增强词,如“重申”“敦促”等表明自己态度,语体也稍显正式。

3. 2 中美外交话语中模糊限制语比较

基于前文的数据统计结果,我们可以看出中美外交部发言人在例行记者会上模糊限制语使用有很多不同的表现形式,为方便分析,笔者按照四种模糊限制语的分类,总结如下(表3):

表3 中英模糊限制语使用对比分析

模糊限制语作为重要的语用策略,使得交际者的言语行为更容易被对方接受,从而维持和谐共存的关系,因而模糊限制语在官方话语中发挥着十分重要的作用[2]149。本文结合礼貌原则和文化背景对中美双方模糊限制语的使用进行分析。

3.2.1礼貌原则:中-于人有利,美-于己有利

“礼貌原则”是P. Brown[12]和G. N. Leech[13]等学者针对语言运用的功能所提出的一个理论,它的提出有助于解释为什么人们在交际中喜欢用模糊限制语来间接表达会话意图这一问题。模糊限制语可以就话题的真实程度和涉及范围对话题作出修正,这种修正往往体现了礼貌原则中的得体、谦逊和一致的准则[13]。中美双方在答记者问中都有意识运用了礼貌原则,这也体现外交话语在不同语言背景下的一致性,但同时可以看到中美双方就面子问题上,侧重点有所差异。中方在答记者问时更注重保留对方面子,选择于人有利的角度回答,注重照顾记者和他国的面子,而美国更看重树立自己大国形象,这一点也佐证了窦卫霖的研究。这主要体现的是礼貌原则中的得体原则:言语交际中,在与人有利还是于己有利之间的选择。中方更多是选择与人有利,如大量使用“有关”“相关”“希望”等,意在建构追求和平发展、友好和谐的国家形象。在面子有冲突时,美方更多选择于己有利,保护国家面子,显示自身的话语权。

3.2.2语体正式程度:中-更正式,美-更口语

从语体正式程度来看,中方更加正式而美方更偏向口语化,这主要体现在美方以姓名互称对方,回答句子形式也偏口语;而中方则大量使用官方话语的程序化表达,句子形式也更完整正式。这与答记者问现场氛围,发言人的姿态有关。美方回答更加平民,等级观念弱,新闻发言人通常会以寒暄开场,显示其亲和力。例如美方新闻发言人经常以I开头,而中方以“我们”(we)开头。中方新闻发言人通常是代表政府传达文书公告,具有一定权威,故其用词也极为讲究,偏书面化。不过,值得注意的是,近年来中国外交部发言人越来越“接地气”,有时也与现场记者有某种程度上的个人交流。

3.2.3模糊程度:中-精确严谨,美-灵活变通

在模糊程度上,中方总体语言特征是精确严谨,而美方则是灵活变通。中方模糊限制语的使用没有美方的多,美方偏好用模糊限制语模糊事情的真相,用语更加多变灵活,而中方则尽可能使用准确严谨的语言表明自己的立场和态度。这与两国对外交场合的用语规范和思维方式不同有关。中方希望建构负责任的大国,故在外交场合中尽可能稳重、准确、严谨地做出回答,其中就包括使用相对较多的增强词,如“任何”、“强调”、“重申”、“始终认为”等与模糊限制语对外交话语共同作用,既有外交策略又不失严谨风格。这也印证了本文开始的思考:模糊限制语和增强词可以对话语共同起修饰作用,其效果是相反的,模糊限制语使话语变得模糊而增强词则加强话语的表达力度,这正是矛盾的正反两面,两者的协同作用正是矛盾的统一性。下面结合具体例子分析:以下是中美针对同一件事的不同表态,由此可窥见一斑。

例3 问:朝鲜今早在京畿道一带朝向半岛东部海域发射多枚疑似地对舰导弹等飞行物,此举是否违反安理会相关规定?中方对此有何评论?

答:中方注意到有关报道。我们同时也注意到媒体的报道对于今天上午发射物的性质有不同说法。联合国安理会决议对朝鲜使用弹道导弹技术进行发射活动有明确规定。在当前形势下,有关各方都应保持克制,不要做相互刺激、加剧地区局势紧张的事。各方都应共同努力,为缓和紧张局势、保持地区稳定作出积极努力。

华春莹 2017年6月8日

例4 QUESTION: Thank you. Nice to see you too. On North Korea, what is the Secretary TillersonxA1xAFs reactions about North KoreansxA1xAF multiple missile launch yesterday?

MS NAUERT: So we are aware of what took place. We continue to call on the DPRK to refrain from what we consider to be provocative actions and destabilizing actions in that arena that only serves to undermine the situation in the Korean Peninsula. We continue to call on them to stop those destabilerizing xA8C destabilizing activities. We hope at some point that talks could resume, but we are nowhere near that point.

在例3、4中,中美双方的态度显露无疑,中方采用更“礼貌”的方式回应,使用了“不同说法”范围变动模糊限制语和“联合国安理会决议……规定”等间接缓和型模糊限制语。而美方则采用“We hope”“we continue to”等更为主动的表述表明立场。不过值得注意的是,中方发言人的立场很坚定,言语虽然遵循“礼貌原则”,却也不失力度,体现大国外交风范,也是中国外交的新姿态。

除了以上几点异同,中美双方都运用不少情态动词作为模糊限制语,但对应形式不同。比如,美方通常使用“may”“might”“could”等,而中方往往使用“可能会”“大概是”“或许”等;最后,在间接缓和型模糊限制语中,被动语态被广泛应用,但中美被动语态的结构却不同。英语通常用非词汇类型的“it is said”“it is suggested”句式表达,而中文常用“被”表示。限于篇幅,本文就不再展开。

结语

本文以E.F. Prince的模糊限制语分类标准为依据,以中美记者招待会上外交演讲中的模糊限制语为研究对象,采用基于语料库的定量、定性分析和描述性分析的方法,揭示中美记者招待会上外交演讲中模糊限制语使用的频率及分布模式、异同点,利用语用学的礼貌原则分析原因。研究表明:1.中美双方均大量使用范围限制语,英语中 “I think” “about”等词频率颇高,中文则是“有关”“据报道”等;2.两者使用的异同主要体现在:1)礼貌原则:中-于人有利,美-于己有利;2)语体正式程度:中-正式,美-口语;3)模糊程度:中-精确严谨,美-灵活变通,且模糊限制语和增强词可以对话语共同起修饰作用,两者的协同作用正是矛盾的统一性。客观来看,本研究的语料还不够大,仅收集处理6个月内的语料,可能使研究结果不够准确;另外限于篇幅和技术手段,只对语料进行词汇共现分析,未对句法、词语搭配等细分。虽然本文尚有以上不足,但希望研究结果对模糊限制语的理论以及实证研究有所裨益。

[1]Lyons J. Semantics [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1977:227.

[2]窦卫霖.中美官方话语的比较研究[D].上海外国语大学,2011:119-126.

[3]Lakoff, G. Hedges:A Study in Meaning Criteria and the Logic Fuzzy Concept[M].Chicago: Chicago University Press, 1972:195.

[4]庞建荣.模糊限制语研究的渊源、嬗变及发展方向 [J].中国外语,2007(2):29-33.

[5]Prince E F, Frader J & Bosk, C. On hedging in physician-physician discourse [A]. In R. J. Pietro(ed). Linguistics and the professions [C]. New Jersey: Ablex, Norwood, 1982:83-97.

[6]徐江.基于语料库的中国大陆与本族语学者英语科研论文模糊限制语比较研究:以国际期刊《纳米技术》论文为例[J].外语教学理论与实践,2014(5):46-47.

[7]周惠巍,杨欢,张静等.中文模糊限制语语料库的研究与构建[J].中文信息学报,2015(6):83-89.

[8]詹全旺.英语增强词terribly的主观化:一项基于语料库的研究[J].外国语,2009(5):38-39.

[9]Guangwei Hu, Feng Cao. Hedging and boosting in abstracts of applied linguistics articles:A comparative study of English- and Chinese-medium journals[J].Journal of Pragmatics,2011(9):2795- 2796.

[10]Hann P de. The Optimum Corpus Sample Size? New Directions in English Language Corpora[M]. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 1992:3-20.

[11]Salager-Meyer, F. Hedges and Textual Communicative Functions in Medical English Written Discourse [J].English for Specific Purposes,1994,(2):149-170.

[12]Brown R. & S Levinson.Politeness: Some Universals in Language Usage[M].Cambridge: Cambridge University Press,1987:56.

[13]Leech G N. Principles of Pragmatics [M]. New York: Longman,1983:104.

[14]应国丽,周红.模糊限制语语用功能与礼貌原则相关性研究[J].中国外语,2009(2):43-47.

A Comparative Study of Hedges Used by Chinese and American Foreign Ministry Spokesman in Regular Press Conference

ZHAO Jing, ZHAN Quan-wang

(School of Foreign Studies, Anhui University, Hefei 230601, Anhui)

Based on the classification criteria by E. F. Prince, this comparative study investigates the hedges in diplomatic speeches of Chinese and American regular press conferences. It examines the frequency and distribution patterns of hedges used in diplomatic speeches by means of corpus-based quantitative statistics and textual analysis and thus reveals the similarities and differences. The study shows that there are the following differences in the use of hedges at a regular press conference between the spokesman for the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China and the spokesman for the Ministry of Foreign Affairs of the United States of America: 1.Both of them use a great number of rounders, “I think” “about” in English while “有关”“据报道” in Chinese; 2. As for the differences, there are mainly 3 aspects: 1) Politeness principle: China-others-oriented, US-Self-oriented; 2) Formal degree: China-Formal, US-Causal; 3) Fuzziness degree: China - precise and rigorous, US - flexible and evasive; hedges and boosters have a joint, interactive effect on the certainty conveyed therein.

hedges; Press Conference; genre; politeness principle

2018-01-13

安徽省社会科学规划项目(AHSKY2014D132)。

赵静(1994- ),女,安徽合肥人,安徽大学外语学院硕士研究生,研究方向:语用学; 詹全旺(1968- ),男,安徽望江人,安徽大学外语学院教授,研究方向:语用学,历史语言学。

10.14096/j.cnki.cn34-1044/c.2018.09

H030

A

1004-4310(2018)03-0043-07