新媒体时代下大学生手机依赖症调查以及对策研究

——以安徽大学为例

2018-07-02郭玉欣刘克取宋承坤

郭玉欣 刘克取 凌 璐 宋承坤

(安徽大学 新闻传播学院,安徽 合肥 230000)

马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan,1911—1980年)曾在1964年提出一个著名论断“媒介即讯息”,意为媒介本身才是真正有意义的讯息。他认为,真正有意义的不是各个时代的传播内容,而是这个时代所使用的传播工具的性质,它所开创的可能性以及带来的社会变革。智能手机的发展带给这个时代无限的可能,大众习惯通过手机社交、娱乐、拍照、支付、看新闻……手机这一“带着体温的媒介”改变了人的生活模式,同时也捆绑销售给大众一些始料未及的问题,手机依赖症便是其中之一。大学生群体对我国未来的发展至关重要,对大学生手机依赖症的调查研究刻不容缓。

鉴于新媒体环境与传统媒体环境的不同特性,新媒体时代手机依赖症产生的原因以及对人的身心影响也会有所不同。本文以安徽大学为例,运用问卷调查法搜集数据,用SPSS 22.0软件对数据进行研究分析,并结合使用深度访谈法以全面、深入了解大学生手机依赖症的情况,探究大学生手机依赖程度加深的原因,分析其产生的影响,并提出对策。

一、手机依赖症的定义

“手机依赖症”一词最早出现在2003年,是一种新型心理疾病。

国内对手机依赖症的界定主要从以下三方面进行:一是从医学角度出发,手机依赖症会导致生理、心理或相关功能受损;二是从心理角度出发,认为手机依赖是一种心理疾病,是“行为成瘾”;三是从社会学角度入手,手机依赖是一种社会现象而非病理现象。综合以上三种观点,通常把手机依赖症界定为个体过度使用手机并且无法自控,而导致心理、生理以及社会功能等明显受损,影响正常学习、工作、生活的精神心理疾病。[1]

二、研究设计

(一)研究假设

基于文献分析和对当下大学生手机使用情况的观察,新媒体时代手机功能的突出变化主要表现在社交、娱乐、使用工具、搜集信息四个方面。因此,本研究假设社交互联倾向、娱乐游戏倾向、实用工具倾向、信息需求倾向是新媒体环境下让大学生手机依赖程度加深的主要原因。

手机依赖属于一种成瘾行为,会对人产生负面影响。本研究假设手机依赖症会对大学生造成生理和心理两方面的影响。

(二)对象与方法

1.研究方法。为了了解大学生手机依赖的整体情况,并深入探索手机依赖症产生的原因及其对大学生个体的正负面影响,本次研究主要使用了问卷调查法和深度访谈法。

问卷调查内容包括:个人基本情况、手机依赖症程度调查、使用手机倾向性调查、手机依赖症的影响调查等。

深度访谈采用半结构式访谈,主要解决两个问题:一是个人过度依赖手机的原因;二是手机依赖对个人产生的影响。

2.调查对象。对安徽大学2014~2017级本科生、研究生进行随机抽样问卷调查。本次调查共发放问卷683份,回收671份,问卷回收率为98%;有效问卷665份,问卷有效率为97%。

深度访谈采用目的性抽样,选取具有典型手机依赖特征的安徽大学学生2人,分别是安徽大学2015级学生李某和安徽大学2017级学生孔某(保护受访者隐私,均隐去其真实姓名)。

3.问卷设计。本次研究问卷问题设计借鉴由香港中文大学梁永炽编制的手机依赖症程度量表MPAI(mobile phone addiction index),由焦点小组讨论,结合实际情况生成。问卷主要调查大学生的手机依赖程度、形成原因,和手机依赖对大学生的影响。

4.分析方法。使用问卷星软件进行数据录入。使用SPSS 22.0进行统计分析。对手机依赖症的原因进行Pearson相关分析,对手机依赖症的影响进行Logistic线性回归分析。

三、研究结果

参考MPAI手机依赖量表评分规则并结合实际经验,本研究设定:手机依赖量表满分为35分,0~17分为手机轻度依赖,18~30分为中度依赖,30~35分为重度依赖。本次调查将中度依赖与重度依赖定义为存在手机依赖症。

最终得出对手机有轻度依赖的有134人,中度依赖的有477人,重度依赖的有54人,以中度依赖为界限,即存在手机依赖症的人数为531人。使用SPSS 22.0对存在手机依赖症的531份样本进行数据分析,得出结果如下:

(一)新媒体环境下手机依赖症产生原因的数据结果

依据手机依赖量表的调查结果与大学生对于手机使用的信息需求倾向、娱乐游戏倾向、实用工具倾向、社交互联倾向四个方面的程度量表调查结果,利用SPSS 22.0软件进行相关性分析,得出如表1所示的相关矩阵。

第一,从表1可以看出,大学生手机依赖程度与大学生对手机使用的社交倾向的相关系数为0.427,为正相关;相关系数的显著性水平0.000<0.01,为极其显著。手机依赖程度与娱乐倾向的相关性为0.277,为正相关;显著性水平0.000<0.01,为极其显著。以上数据说明大学生对手机使用的社交和娱乐的倾向与手机依赖有很大关系,即对社交和娱乐的需求越大,手机依赖的程度越深。

第二,手机依赖程度与工具倾向的相关性为0.185,显著性水平为0.014<0.05,即足够显著,说明大学生对于手机的工具方面的使用对于手机依赖有轻微的影响,但影响不大。

第三,信息倾向与手机依赖的相关性为0.116,显著性水平为0.124>0.05,说明大学生对于信息的需求与手机依赖没有直接的相关关系,也说明大学生使用手机获取信息对产生手机依赖的影响并不显著。

(二)在新媒体环境下手机依赖症对大学生影响的数据结果

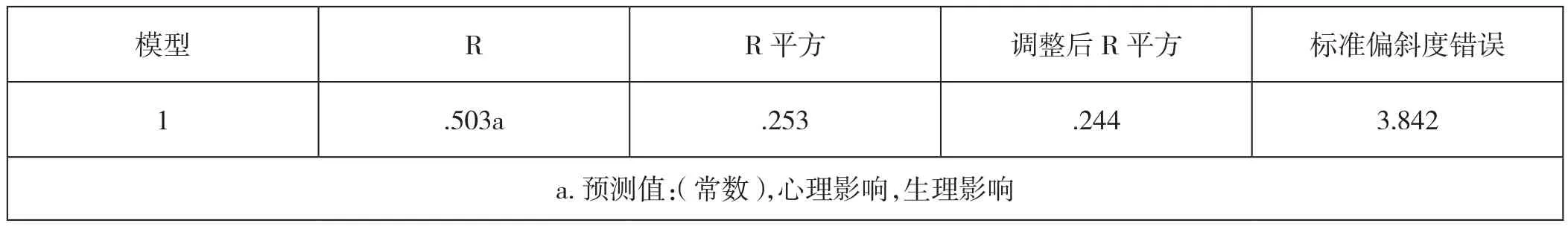

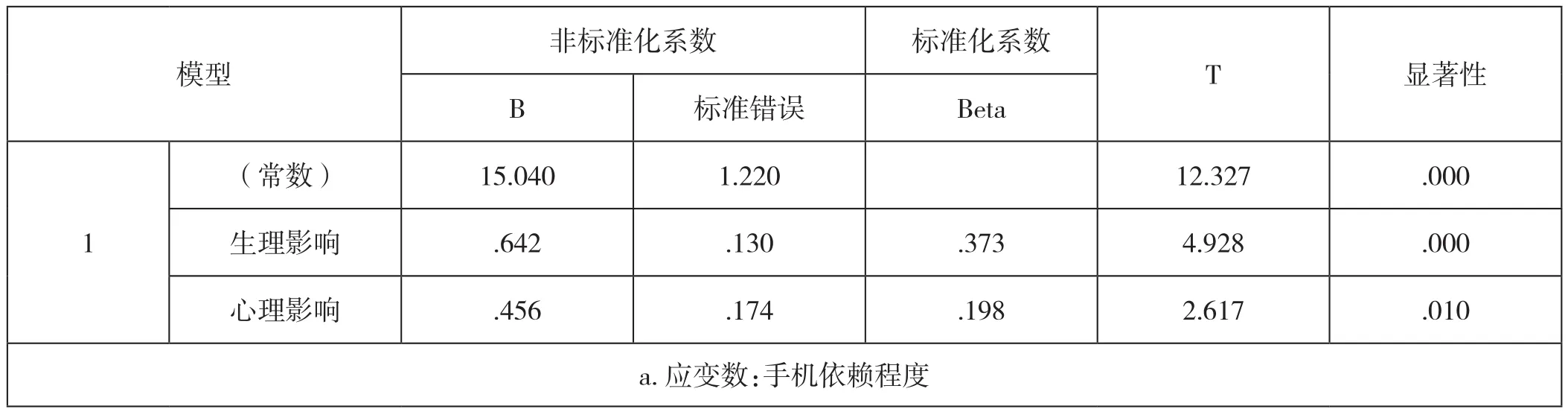

本研究假设手机依赖会对人的生理机能与心理健康产生影响,并通过问卷进行调查。以问卷调查中存在手机依赖症的531个样本进行Logistic线性相关分析,结果如表2、表3所示。

表1 手机依赖症形成原因的相关性分析

表2 手机依赖症对大学生的影响因素分析

表3 手机依赖症对大学生的影响因素分析

通过表2能够得出,R值为0.503,这表明手机依赖症和生理因素有较强的线性相关关系。通过表3可以看出,心理因素的sig值为0.01<a值0.05,因此可以得知,手机依赖症与心理因素的线性相关关系非常显著。同理,生理因素的sig值为0.000<a值0.05,可见手机依赖症与生理因素的线性相关关系非常显著,且显著性高于心理因素。以上数据显示,手机依赖症对于人的生理和心理情况均有很强的影响。

四、大学生手机依赖症形成的原因

(一)社交互联倾向与大学生的手机依赖显著相关

大学生手机依赖程度与大学生使用手机的社交、娱乐、工具、信息倾向的相关性分析显示,手机依赖程度与社交互联倾向的皮尔森相关系数为0.427,在假设的四个产生手机依赖的原因中,社交互联倾向对大学生产生手机依赖的影响最大。

在深度访谈中,安徽大学2015级学生李同学的说法也印证了这一结论。不玩手机游戏的李某有明显的手机依赖表现。他已经习惯利用社交软件与他人交流互动。李同学说:“我在网上有很多朋友,如果不玩这些,就感觉和世界脱轨了,我对别人一无所知,会觉得很焦躁,想不停地刷新刷新再刷新。”

有学者将这种由社交倾向造成的手机依赖定义为“社交沟通型手机依赖”,即手机使用者不可控制地过度使用手机的社交功能,若阻止或中断其使用,使用者会出现生理或心理上的不适应。[2]

(二)娱乐游戏倾向与大学生的手机依赖显著相关

手机依赖症与娱乐游戏倾向的皮尔森相关系数为0.277,低于社交互联倾向,但仍是产生手机依赖的主要原因。大学生使用手机进行娱乐活动多为看视频、玩游戏、看直播等。

大学生使用手机娱乐倾向之所以会成为手机依赖的主要原因,笔者认为:第一,目前大多的娱乐方式都可以通过手机端实现,如在手机上既能玩大型网游,也可以收看电视节目等,且这些娱乐方式在手机端的呈现形式更丰富,体验感更强。第二,大学生属于可自由支配时间较多且自我约束能力并不太强的群体,对娱乐活动的抵抗力低。

(三)实用工具倾向与大学生的手机依赖足够相关

在相关性分析中,工具需求对于大学生手机依赖有一定的影响,但影响较轻微。工具倾向具体是指大学生使用手机提供的功能来满足日常生活的需要。

传统的媒介依赖理论通常把对媒介的依赖分为精神性依赖和实用性依赖两大类,精神性依赖为主流。有学者认为,目前人们的手机依赖已渐渐从精神依赖转变为实用性依赖。[3]

本次对安徽大学学生的调研发现,目前大学生群体对手机的精神性依赖仍是主流,如大学生对于手机的社交与娱乐需求对造成手机依赖的影响更大,但实用性依赖也渐渐有所显现。笔者认为,未来手机的实用性依赖会呈现不断扩大的趋势。

(四)信息需求倾向与大学生的手机依赖不相关

在665份有效问卷调查样本中,使用手机的信息需求倾向的数值是最高的,手机信息需求倾向在85%的大学生中都有体现,但通过相关性分析得出信息需求并不是产生手机依赖的直接原因。

笔者认为,大学生通过手机获取信息的需求旺盛,却不会造成大学生手机依赖,原因在于:首先,大学生获取信息的渠道更加多元,除了手机端,印刷媒介、人际传播等都是获取信息的主要方式。其次,获取信息本身是一个理性的选择过程,与手机游戏、视频不同,它没有使人成瘾的特性。

五、手机依赖症对当代大学生的影响

(一)中良性手机使用带来的影响

在新媒体环境下,相较于传统的2G手机时代,当下的智能手机不仅仅有打电话、发短信这样单一的用途,还具备更多的实用功能。智能手机具有多功能、互动性强以及传递信息方便、快捷等特点,大学生只要拥有一部手机,就可以满足一些日常需求。[4]

中良性使用手机的大学生可以更好地利用手机的工具功能,为自己的日常生活提供便利。同时,手机以随时、随地、随身的移动传播方式为核心,成为满足社会大众快速增长的文化需求的新媒介。

(二)依赖型手机使用带来的负面影响

1.影响睡眠质量,生物钟紊乱。通过线性相关分析论证,患有手机依赖症的调查对象普遍都有较多的生理健康方面的困扰,其中相当一部分的调查对象的睡眠质量很不乐观。在大学生中普遍存在长时间玩手机或者晚上无事可做就在床上玩手机的现象。

安徽大学2017级孔同学说:“我晚上会玩手机到很晚,即使我知道自己应该睡觉了,但是还是停不下来,其实我也不知道我看了些什么。睡前不玩一下感觉这一天不完整,不玩到累、困不想睡觉。”

熬夜玩手机的行为不仅影响睡眠质量,而且还会打乱生物钟,不规律的作息时间会让大学生陷入恶性循环。

2.易造成肩颈酸痛等问题。大学生在玩手机的过程中很难保持端正的姿势,大部分都有弓腰、驼背等问题。在长时间玩手机的情况下,大学生很难意识到自己的姿势会对身体健康造成影响。大学生长时间以不正确的姿势玩手机非常容易引发脊椎病、脖颈酸痛等问题,对身体健康造成了较大的负面影响。

3.记忆力下降。由于手机的笔记本、备忘录等功能的快速发展,很多大学生非常依赖手机的存储功能,当手机没电或不在身边时,会出现记不清熟人的电话号码、忘记自己应该做的事情等记忆力下降的情况。

大学生对于手机储存功能的依赖,在某种程度上也降低了他们主动记忆的积极性。同时,睡眠不够、生物钟紊乱等情况也会对记忆力造成一定的影响。

4.在心理上会更加孤僻、冷漠、麻木和焦虑。由于长时间和手机相处,手机依赖程度比较严重的大学生的人际沟通能力逐渐下降。随着时间的推移,他们更不愿意与人沟通和交流,沉浸在自己的小世界里,会出现对外面的世界漠不关心、麻木的心理状态,形成较为严重的社会沟通障碍。过度依赖手机更会让大学生有很严重的拖延心理。事情越堆越多,就会产生焦虑感,越焦虑越想逃避,而手机就是一个很好的逃避现实的工具。由此形成了由手机引发的恶性循环,越焦虑越想玩手机,越玩手机事情就会越攒越多。

六、提出对策

(一)个人的解决措施

第一,大学生应逐渐养成良好的手机使用习惯,保持理性,张弛有度,让手机回到“原本”的位置。对于已经患上手机依赖症的大学生,可以通过强制关机或不随身携带手机的方法来改善或解决相应问题。

第二,主动发现、培养自己的兴趣爱好,将娱乐需求更多地投入现实世界,充实生活。手机依赖症实际上是虚拟生活和现实生活失衡的表现。如果生活充实起来,大学生的娱乐需求倾向将会更多地转向现实生活,而不是沉浸在虚拟的移动世界,阅读、运动、旅行、唱歌等都是有益身心健康的娱乐活动。

第三,积极主动地与他人进行面对面的交流,注重实际沟通。网络社交存在一定价值,但却不可代替人与人面对面的交流。想要减轻手机依赖症的影响,大学生应积极地与同学、老师、朋友、家人进行面对面的谈话和交流,保持正常的社会沟通和交往能力,满足正常的社交需求。

(二)校方的解决措施

首先,校方应加强引导、广泛宣传,开设课程、讲座、辩论赛等宣传、普及手机依赖症的危害。营造良好的校园环境,引导大学生健康地使用手机,促使大学生养成良好的手机使用习惯。其次,学校应积极鼓励大学生开展社团活动,通过丰富大学生的日常文化生活,改变他们的生活重心,满足他们的社交需求和娱乐需求,以此降低大学生对手机的依赖程度。

[1]张正中,王伟奇,姜辉友.关于手机依赖的研究综述[J].湖南大众传媒职业技术学院学报,2015(3):23-27.

[2]黄嘉鑫,卢潇灵.大学生社交沟通型手机依赖的社会心理学思考[J].社会心理科学,2016(31):3-6.

[3]何敏杰.媒介依赖:一种工具化时代的到来——当代大学生手机使用与满足实证研究[J].湖南大众传媒职业技术学院学报,2013(03):18-21.

[4]肖艳娟.大学生“手机依赖症”的表现及其影响[J].城市学刊,2016(4):105-108.