中国社会转型冲突期大众舆论的形成机制与引导研究

——以微博新闻为例

2018-07-02高红梅

高红梅

(中国传媒大学,北京 100024)

随着社会的发展和信息技术的进步,自媒体平台崛起,公民的话语意识增强,表达渠道增多。截至2017年6月,互联网普及率为54.3%,中国网民规模达7.51亿,微博使用率为38.7%。[1]作为基于社交关系来进行信息传播的媒体平台,微博兼具媒体和社区属性,成为网络话语表达的集散地。在互联网去中心化的语境下,微博的话语表达呈现出碎片化和平民化的特点。但是微博内容繁杂,其中只有部分可称得上是新闻,其形成机制也不同于传统新闻。

一、微博舆论的形成路径

由于网络的即时性、交互性和去中心化等特征,微博上呈现出新的舆论生态。微博舆论的形成主要有自下而上的民意聚推和自上而下的议程设置两种模式。

(一)自下而上的舆论

不同于传统媒体所构建的权威式封闭的传播环境,微博的节点式传播和扁平化结构架起了平民和政府、名人和草根之间的桥梁,使碎片化的信息得到迅速传播。互联网技术的发展和上网成本的降低使互联网的普及度上升,技术赋予了人们行使话语权的权利,人们的政治参与意愿与参与渠道也逐渐增多。此外,网络的匿名性使人们更加大胆自如地在网络上表达意愿,推动了网络舆论场的繁荣发展。

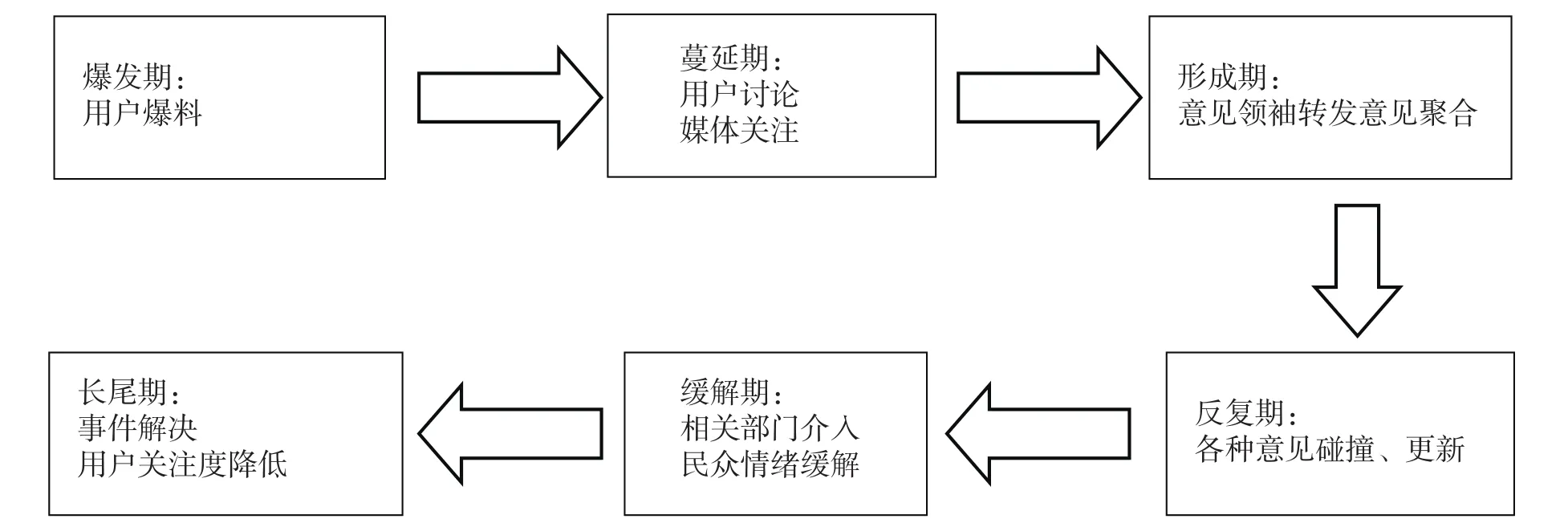

在微博舆论中,最典型的一个特点就是舆论的形成路径是自下而上。任何人都可以通过注册成为微博用户,根据自身的选择发布信息。由于用户处在第一现场,所以对许多新闻的报道能够做到即时性和新鲜性。在自下而上的形成路径中,用户可以爆料新闻,引起其他用户或媒体的注意,进行讨论,使舆论蔓延;随着舆论领袖的发声以及事件信息的逐渐明朗,形成一种或几种较为稳定的意见;这些意见在相互的碰撞中不断更新信息,直至事件真相明晰;相关部门的介入使事件得以解决,舆论逐渐缓解;随后用户对事件的关注度逐渐降低,但是,由于网络的记忆性和用户兴趣和利益诉求的多元性,用户对此事件的关注并未完全终止,舆论进入长尾期。微博上自下而上的舆论形成路径如图1所示。

互联网的匿名、分散和广泛性特征给人们的意见表达带来了某种心理安全感,用户极具参与意识,呈现出围观结构,并且在舆论的表达中社会情绪比较强烈,反权威心理比较浓重。自下而上的舆论表达路径体现了民众社会参与意愿的增强和对话语权的把控。在这个过程中,信息扩散迅速,社会情绪表达强烈,但同时非理性舆论表达增多,围观现象更加明显。这就需要相关部门在应对舆情的时候应更加迅捷,更加有针对性。

图1 微博舆论自下而上的形成路径①

(二)自上而下的舆论

微博作为使用量和用户量居于前位的综合类社交媒体,是我国“两微一端”传播格局的重要组成部分,在舆论管理上发挥着重要的作用。

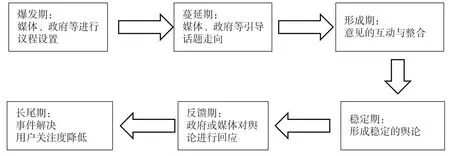

基于庞大的受众群和垂直细分的受众领域,微博的用户特征更加明显,对于自上而下的舆论形成路径有着天然的传播优势。自上而下的微博舆论传播指政务微博或相关传统媒体借助微博进行议程设置的传播路径。在这个过程中,议题被自上而下给出,政务微博或相关传统媒体微博主体通过给出议题、跟进报道主导问题的走向,引导意见进行互动与整合,进而形成稳固的意见,产生一定的舆论效应。这些由政府设置的议题,一般而言政府对于信源有优先的接近权,对于议题的设置有主导权,并在上下互通的过程中打通舆论、修正决策,既体现了国家在重大事件中的主导作用,又体现了决策的民意。自上而下的舆论传播路径如图2所示。

图2 自上而下的微博舆论形成路径①

在自上而下的微博舆论形成路径中,政府或媒体议程能够影响网民议程,推动信息的流动和主流化。通过上下互动的方式,既扩大了议题的影响力又促进了上情下达,体现了民意在舆论决策中的重要作用。

二、网络舆论引导

同微博一样,微信等其他社交媒体也具有网络舆论的一般特征,因此,研究分析微博舆论对于网络舆论引导具有启示作用。

(一)舆论主体:分众引导

网络上的舆论主体数量庞大、分层明显,不同的社交工具具有不同的用户特征,用户的关注兴趣点也可能不同。因此,网络舆论要分众引导,根据事件的性质不同和关注主体的不同,调整引导策略。

网络上虽然信息众多、表达碎片化,但是垂直细分明显,信息能够实现定制化,因此就某一具体的问题,其舆论主体具有一般性的特征。分众引导更具有针对性和灵活性,能够因地制宜就不同的舆论议题采取权威信息引导法、政府形象引导法、政策解读引导法、情绪疏导法、文化感染法等舆论引导方法,促进事件更快更好地解决。

再者,由于网络的匿名性和进入的低门槛,网络舆论中更容易出现非理性的声音和信谣传谣的情况,并出现网络“水军”“键盘侠”等不健康的现象,破坏网络生态,给网络舆论引导带来一定的难度。

(二)舆论客体:联动引导

作为舆论客体的问题,其议题具有联动性。“所谓议题联动性,是指一个议题爆发之后,传统大众媒体,新闻网站、网民和网络舆论领袖会在自己所关注的信息点或者是层面上注入不同的事实性信息和意见性信息。”[2]这种联动的议题分布使得原有议题发生裂变,议题中的意见分布、价值取向得到多元化发展,并产生不同的群体意识倾向。因此在对网络舆论客体进行引导的时候要进行联动处理,在同一个核心的指导下采取不同的手段,对议题进行个性化引导,使舆论客体在各个层面上都能得到有效的处置,避免产生群体极化的现象。

(三)舆论本体:整体引导

作为舆论的本体——意见具有集合性和表层性,在信息流量大、更新快的网络环境中,这种特征更显得突出。意见的表层性说明网络舆论是一定规模的、多元化的公众声音,它包含认知、情感和意志行为三种成分,能够在互动整合中形成相对一致的看法,从而产生一定的舆论压力。意见的表层性说明意见居于社会心理的最表层,是公众对社会刺激、社会问题的一种反应,具有明确的针对性,并且在舆论的过程中具有互动和整合的可能性。因此,舆论是一个可以被引导、被感知的动态过程,舆论引导工作应该抓住舆论形成过程中的各个阶段,进行整体引导,使舆论健康发展,从而有助于事件的解决。

在对舆论本体进行整体引导的过程中,可以从舆论的预警系统建设、应急系统建设,舆情处置过程中的专业化、规范化流程建设,事后的反馈、问责机制建设等方面入手,建立科学的舆论引导机制。

(四)舆论媒介:把关引导

在引导网络舆论的过程中,媒介系统发挥着重要的作用。作为舆论的集散地,媒介应当承担一定的责任,为和谐健康的网络舆论生态建设出力。网络媒介中的各种论坛、自媒体软件等作为网民意见和情绪的出口,其信息良莠不齐。这就要求网络媒介的平台运营方在保证公民言论自由的同时,也要守住法律底线,强化对网络舆论的把关,降低不良信息和信谣传谣现象发生的概率。

再者,网络媒介要配合国家政策的实施,不仅要建立政府与网民对话沟通机制,而且要配合国家舆论宣传,提升网民的媒介素养,维护国家形象。

三、结语

网络舆论作为大众舆论生态系统的重要组成部分,既具有大众舆论的一般特征,又具有自己的特色。因此,网络舆论的引导既要忠于事实、符合国家和人民的利益,又要维护舆论生态和谐、符合网络话语表达体系,从网络舆论的形成机制入手,具体问题具体分析,进行科学的舆论引导。

注释:①微博自下而上的舆论形成路径图参考韩运荣、喻国明《舆论学原理方法与应用》中网络舆论的形成机制所绘制。

[1]第40次《中国互联网络发展状况报告》[DB/OL].中国互联网络信息中心,http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201708/t20170803_69444.htm,2017-09-20.

[2]韩运荣,喻国明.舆论学原理、方法与应用[M].北京:中国传媒大学出版社,2013:114.