高技术产业与科技研发人才:集聚形态、影响机制及演化路径

2018-06-28张益丰孙文浩

张益丰 孙文浩

(烟台大学经济管理学院,烟台 264005 )

1 引言

随着改革开放的持续深入, 我国经济发展方式正在从要素驱动型向创新驱动性转变。创新型发展重在人才的培养与合理利用。因此, 研究产业政策演化视角下高技术产业与科技研发人才之间内在的影响机制与演化路径, 实施合理的人才政策, 将为我国创新型发展提供源动力。

学界普遍认为产业集聚与人才集聚之间的互动关系高度相关, 且为一种正反馈机制(曹威麟, 姚静静, 余玲玲,刘志迎, 2015)。但产业集聚与人才集聚互动过程中, 对于环境变量与时效性研究尤其是政策环境与集聚质量的交互影响研究并不充分。对于经济发展受产业政策影响巨大的中国而言, 脱离产业政策去研究产业集聚与人才集聚是不切实际的。且由于产业政策具有显著的时效性, 随着产业政策扶持对象与力度的变化, 产业集聚的发展也会对人才集聚产生阶段性影响。国内外文献对这一维度的研究存在欠缺。

在产业集聚维度上, 国内外学者主要从产业集聚测度、集聚效应、演化机理、集聚影响因素等方面进行研究(Fabio & Francesco, 2009; 胡健, 董春诗, 2013)。产业集聚的演进势必受到政策影响(吴志军, 2005), 而胡健和董春诗(2013)指出政府政策是导致产业集聚的重要力量, 也会使产生的循环累积过程发生逆转; 张龙平和谭园园(2012)认为集聚模式的创新依赖政府主导; 政策可以通过影响个体预期内生于个体经济行为和集聚过程, 从而证明政府通过政策引导集聚是可行的(陈建军, 陈怀锦,刘月, 2015); 产业政策随着产业集聚程度变化而发生调整, 产业集聚度越强, 产业政策对企业绩效促进作用越明显(李强, 2016)。而集聚存在路径依赖, “偶然因素”+“自我累积强化”是集聚形成的路径选择(克鲁格曼, 2000)。前人的文献关于产业集聚演化受到产业政策影响的研究主要论证了产业政策对产业集聚的形成、发展、转型升级与协同配合等影响, 但对产业政策影响下产业集聚是否存在自生能力及相关机制、演化路径还无法给出准确的解释。

在人才集聚维度上, 目前国内外学者主要从概念剖析、有效测度、机理研究、模式选择、集聚效应、集聚环境与影响因素等方面进行研究(Acemoglu, 2001)。从人才集聚质量模式来看, 根据政府干预程度可分为市场主导型模式、政府扶持型(政府指导与资源引导结合型)模式、政府计划型(政府重点辅导型)模式(孙健, 徐辉, 张文静,2007), 也有从企业角度根据人才甄选、人才激励与人才治理三个维度划分为国有、民营与外企人才集聚质量模式(孙健, 于波强, 2010)。关于人才集聚效应的文献, 主要有三个方面, 一些学者从人才集聚具体效应出发, 认为人才集聚具有技术效应、协同效应、综合效应、杠杆效应、创新效应、马太效应等系列影响(唐朝永, 牛冲槐, 2017; 张同全, 王乐杰, 2009); 也有学者认为人才集聚存在1+1>2的放大效应, 人才以知识型组织为平台和载体集聚, 可产生整体的系统效能大于部分之和的人才集聚效应(张守凤,刘建勋, 2010)。

对于人才集聚与环境的关系, 主要从制度环境、市场环境、科技环境、文化环境、组织环境、社会环境、经济环境、城市环境、高技术产业集聚环境建设的视角研究(徐茜, 张体勤, 2010)。有研究表明人才集聚的动力因素既有宏观环境因素、中观组织因素, 也有微观人才个体意愿因素。从宏观环境因素看, 经济发展水平、教育水平、工资水平、生活环境、科研投入是促进人才集聚主要因素(Clark,1886; 王全纲, 赵永乐, 2017)。在中观层面, 政府的人才政策、行政效率与管理机制是影响人才集聚的主要方面(Dupre & Day, 2007; 孙美佳, 胡伟, 2016)。在微观层面,机会成本、人才努力程度、激励措施是影响人才集聚的关键因素(李光红, 孙丽丽, 李文喜, 2013); 情感型、功利型、契约型、行为型、选择型、规范型、道德型和构成型八个因素是人才集聚质量的基础(Maertz & Griffeth, 2004)。Mossholder, Settoon 和 Henagan (2005)指出人才集聚质量受个人的网络中心性与人际关系影响。

从人才集聚模式选择、集聚效应与环境的相关研究可以得出以下结论, 影响人才集聚最终质量的外界环境存在一个合理的区间, 在这个区间内借助适宜的模式、机制与环境可以提高人才集聚质量程度, 并发挥正的外部效应, 但是低于或者超过这个合理的阈值, 人才集聚质量就会产生负效应。从对人才集聚质量的影响因素研究可以看出大多数文献主要关注地区发展水平、生活环境、人才政策与个人“趋利避害”上, 而忽略了一个关键性问题——人才集聚的载体是产业集聚, 人才集聚质量发展边界自然也要受到产业集聚水平的限制, 宏观、中观以及个体层面对人才集聚质量的影响要限制在产业集聚发展水平区间内, 而对这个区间的研究存在短板, 其机制、演化路径缺少合理解释。

通过对国外产业集聚与人才集聚的文献梳理, 发现还有三个问题有待进一步解决, 一是国内外文献对产业集聚与人才集聚质量之间关系停留在静态分析层面, 缺少互动关系实证研究与时效性检验; 二是鉴于我国产业政策对产业集聚的影响, 缺少从产业政策演化变迁视角研究产业集聚与人才集聚质量、机制与路径的研究; 三是人才集聚质量受外界环境影响呈现阶段性变化, 但相关研究欠缺。因此, 针对上述三个问题, 本研究将以产业政策为背景, 选择高技术产业集聚与科技研发人才集聚1科技研发人才指企业中的专业研发人员,用研发人才作为推动高技术产业创新发展的人才指标具有很好的可信度。作为研究对象, 从产业政策演化变迁视角出发, 研究产业政策的变动是否使得高技术产业集聚对科技研发人才集聚质量存在非线性的影响, 分析高技术产业与科技研发人才集聚质量、影响机制及演化路径, 最后根据研究结果提出政策建议。

2 研究假设的提出

我国产业的发展和产业政策具有密切联系, 产业政策引导着我国产业的发展, 但产业政策具有时效性, 政策扶持对象和扶持力度会发生变迁。Krugman (1991)在解释区域产业集聚形成“中心—外围”模型时, 提出人力资本与物质资本同样会受到产业集聚的影响, 在流动过程中产生空间集聚现象。本研究借鉴Krugman的“中心—外围”结构模型, 并加入动态政策变量(产业发展成熟度形成不同产业扶持力度异质性), 以此来分析高技术产业集聚对科技研发人才集聚质量的影响, 并以此制定针对性的产业政策。

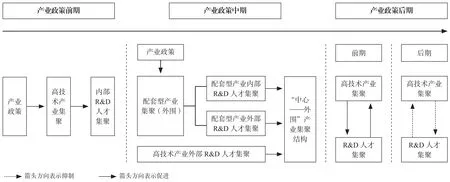

2.1 产业政策前期

高技术产业一直是政府扶持的重点产业, 由于各项利好政策的颁布, 各种优惠与补贴对高技术企业具有较强的吸引力, 导致高技术企业大量汇集, 形成由高技术企业构成的产业集聚。研究显示产业集聚会带来人才集聚(张樨樨, 朱庆林, 谭骏, 2011), 企业在集聚的过程中内部专业人才跟随企业转移, 产业政策初期产业集聚会引致内部人才集聚质与量的双重提升2内部人才集聚是指本身随高技术企业集聚而被迫发生转移的企业内部人才。与之相对的外部人才集聚是指通过各种因素诱使人才主动向某一地域转移。。虽然产业集聚带来人才集聚,但主要受政策影响, 也就是说高技术产业集聚初期对科技研发人才集聚显著影响主要受产业政策影响; 而高技术产业集聚与具有上下游关联的配套型产业集聚(外围)形成“中心—外围”结构对人才集聚质量影响程度较小。值得注意的是我国区域经济同质性发展会导致国家产业政策容易在地区之间形成同质化竞争, 各地都在发展模式近似的产业工业园区, 导致各地区在产业政策初期产业集聚对人才集聚影响机制趋同, 放大了高技术产业集聚对人才集聚的影响力度。

假设1:产业政策初期,高技术产业集聚与上下游配套型产业集聚(外围)水平较低,但受政策的大力扶持,高技术产业集聚对人才集聚影响较大(主要是内部人才集聚)且显著。

2.2 产业政策中期

随着时间的推移, 产业政策对高技术企业的扶持力度逐渐减弱, 优惠和补贴的范围会逐步缩小, 对外围产业扶持力度加强。同时大量依靠政策生存的高技术企业形成较强“政策依赖性”, 忽略外部人才引进与内部人才扎根机制的创新, 导致高技术产业集聚内部缺乏人才交替流动的自生能力。加上政策初期各地区之间同质化发展的影响,大量具有“政策依赖性”的高技术企业扎堆集聚, 进而在产业政策中期将会面临合并、收购甚至破产的危险, 导致产业集群生态恶化, 使高技术产业集聚发展进入瓶颈期。高技术产业集聚对人才集聚的影响迅速减弱并且将进入一段人才集聚空白期。该阶段缺乏自生能力的企业需要寻找其他出路(引进更多的外部专业人才提高企业的自生能力),以技术、组织及管理等各方面创新突破产业集聚瓶颈期。

有研究显示, 人才集聚对产业集聚有促进作用。产业集聚的人才集聚效应反过来成为产业集群发展和升级的基本条件(张西奎, 胡蓓, 2007)。产业集聚的初期高技术企业发生集聚主要引致内部人才集聚, 产业集聚地的人才数量和结构尚未完善, 随着产业政策逐渐弱化, 高技术企业亟需吸纳更多外部人才突破高技术产业集聚瓶颈期, 完成人才数量和成员结构优化。同时, 产业政策从扶持高技术产业集聚转向引导众多上下游关联的企业围绕高技术产业形成配套产业集聚(外围), 以构建“中心—外围”产业集聚结构促进产业集聚区形成完整产业链, 并以产业链与人才链的构建促进人才数量与结构的优化。“中心—外围”产业集聚结构形成产业链与人才链是突破产业集聚瓶颈期的关键内容。

假设2:产业政策中期,高技术产业集聚易陷入瓶颈期,对人才集聚的影响很小或者不够显著。该阶段高技术产业逐步通过淘汰、重组并购及向前向后打造产业链等方式构建“中心—外围”产业集聚结构并持续完善产业链与人才链的耦合,以此吸纳更多的外部人才以完成高技术产业集聚内部自生能力的培养,突破产业集聚瓶颈期。

2.3 产业政策后期

高技术产业通过完善“中心—外围”的集聚结构, 使得产业集聚与人才集聚在数量与结构上进一步完善, 产业链与人才链相互之间嵌套更紧密, 逐渐摆脱对产业政策的依赖。人才集聚开始成为支撑产业集聚的关键力量, 进入产业集聚与人才集聚质量良性互动的阶段。整个产业政策后期分为两个部分,

在产业政策后期前半阶段, 产业与人才集聚质量之间的互促作用逐渐明显。有研究显示, 产业集聚与人才集聚具有互促作用。产业与人才集聚具有耦合的关系, 存在相互促进的内部机制(张樨樨, 张鹏飞, 徐子轶, 2014)。高技术产业发展与集聚水平对高技术人才集聚质量具有人才导向作用, 符合人才集聚质量以产业集聚为载体, 产业集聚以人才集聚质量为支撑的经济要素集聚规律(张樨樨,韩秀元, 2013)。房茂涛和张体勤(2016)认为产业集聚与人才集聚质量具有共同演进的双螺旋结构, 高技术产业集聚对科技研发人才集聚质量具有正向显著的影响。

在产业政策后期后半阶段, 人才持续流入容易产生人才拥挤效应(胡蓓, 朱朴义, 2013)。于斌斌(2012)得出产业集群与高端人才集聚质量的互动会由于人才集聚质量未成规模等而产生负效应。同时, 城市化发展、社会资本变迁等因素也会对产业集聚与人才集聚质量之间产生影响(孙健, 于波强, 2010)。

假设3:产业政策后期,随着“中心—外围”产业集聚结构形成的产业链与人才链深度耦合,使得高技术产业集聚与具有上下游关系的配套型产业集聚(外围)之间嵌套程度加强,高技术产业集聚对人才集聚质量(主要是外部人才集聚)影响显著,但受到后半期人才拥挤的影响,高技术产业集聚对人才集聚影响程度低于初期。

3 模型构建与变量说明

3.1 计量模型的构建

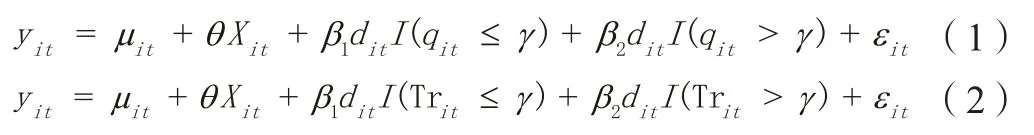

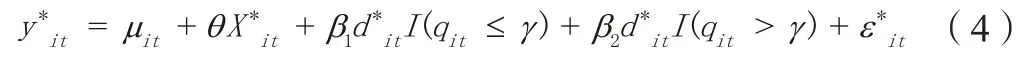

根据前文提出的高技术产业集聚对人才集聚质量存在阶段影响的假设, 可以初步得出结论, 我国高技术产业集聚与人才集聚质量之间可能呈非线性关系。近年来非线性计量经济模型的发展为本研究的假设提供有力的实证支撑, 本研究借鉴Hansen(1999)面板门槛回归模型思路,在Clarke & Xu (2006)研究框架基础上, 构建高技术产业集聚与人才集聚质量面板门限回归模型。设定模型如下,

在模型1与模型2中, i表示地区, t表示年份; yit和dit分别表示被解释变量人才集聚质量度(Spe)和核心解释变量高技术产业集聚度(Te); Xit是一组对被解释变量有重要影响的控制变量, 其中包括人才工资水平(Sal)、高校规模(Uni)、城市交通水平(Tra.)、科研经费投入水平(Rds); θ是各控制变量相应的系数向量; β1和β2为待估系数, 分别表示门限变量处于第一门限值的估计系数和跨越门限值的待估系数, I(·)为指示函数, γ为特定的门限值; 其中模型1和模型2式主要区别是门限变量不同, 模型1中的门限变量是高技术产业集聚度, 模型2中的门限变量是配套型产业集聚度; μit代表个体效应, 反应个体未观测特征, εit是随机干扰项, 服从零均值、同方差、零协方差的正态分布。为了便于说明, 统一将模型1、2合并为

其中模型3中的qit为Teit时, 则为模型(1), qit为Trit时,则为模型(2)。

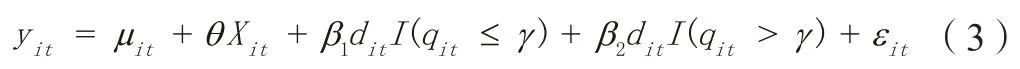

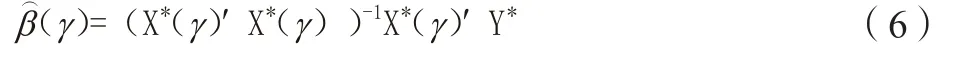

为了得到参数估计值, 首先需要消除个体效应μit的影响, 从每一个观测值中减去其组内平均值, 得到,

进而对所有观测值进行累叠, 并采用矩阵形式将(4)式变换为,

对于任意给定的门限值γ, 可采用OLS方法估计(5)式, 得到β的估计值,

相应的残差平方和进而通过最小化获得门限值γ的估计值, 最终可得到, 残差向量

得到参数估计值后, 模型涉及两个假设检验, 即检验门限效应是否存在、门限估计值是否等于真实值。检验门限效应是否存在的原假设H0为β1=β2, 备择假设是β1≠β2,检验统计量是:在原假设H0下, 门限值γ是无法识别的, 因此,F1统计量不服从标准正态分布, 可采取Hansen(1999)提出的“自抽样法”(Bootstrap)来构建渐进分布以获得其近似分布的临界值。检验门限估计值是否等于真实值要构建似然比统计量LR, 原假设H0为,, 统计量, LR同样不服从标准正态分布。根据Hansen(1999)的研究, 在显著水平α下, 当时(其中,, 不能拒绝原假设。

3.2 变量的选取、来源与描述性统计分析

3.2.1 变量的选取

人才集聚质量度(Spe)。采用区位熵3目前对集聚度的衡量指标有行业集中度、区位熵、赫芬达尔-赫希曼指数(简称HHI指数)、EG 指数和空间基尼系数等。由于区位熵计算简单且数据易于获取,因此本研究采用区位熵反映R&D人才集聚质量程度。的对数来表示。区位熵的概念出自产业经济学和区域经济学, 通常反映一种产业的相对集中程度和专业化水平, 指一个地区特定产业部门的产值在该地区总产值中所占的比重, 与全国该部门产值在全国总产值中所占比重方面的比例(张益丰, 黎美玲, 2011)。其表达式为,

表1 各变量的描述性统计结果

公式中i表示产业种类(i=1,2,3......,m); j表示j个地区(j=1,2,......,n)。在这里X在不同的研究中有不同的含义,本研究根据从业人数、主营业务收入的集聚程度分别代表人才、产业的集聚程度, 并对结果取对数(使数据变化范围更平稳, 下同)。

高技术产业集聚度(Te)。根据《高技术统计年鉴》的定义, 高技术产业也称先进制造业, 是指国民经济行业中科技研发投入强度(即科技研发经费支出占主营业务收入比重)相对较高的制造业行业, 包括医药制造, 航空、航天器及设备制造, 电子及通信设备制造等。本研究采用高技术产业的主营营业收入通过公式(7)的计算方法统计省际面板数据中高技术产业集聚区位熵, 并对结果取对数。

配套型产业集聚度(Tr)。与高技术产业集聚具有上下游关联的配套型产业的数据在收集整理上主要存在两个方面的困难, 一是配套型产业的定义不明确并且种类繁多;二是在统计年鉴中数据不全, 找到完整的数据较困难。但是配套型产业在功能上主要在生产加工、交通运输、原料供给等方面辅助高技术产业, 科技研发水平与行业进入门槛都比较低, 整体上看大多属于传统产业。因此, 本研究采用各省总的营业收入减去相应高技术产业主营业务收入的值替代配套型产业主营业务收入, 即用传统产业替代配套型产业, 然后利用公式(7)对数据进行处理, 计算配套型产业集聚区位熵, 并且对结果取对数。

影响研发人才集聚质量的相关控制变量。首先, 科技研发人才工资水平(Sal)。本研究采用科技研发人才的人均工资与当地人均工资的比值作为科技研发人才的工资水平。其次, 高校规模(Uni)。本研究采用当地高校数量与全国高校数量之比来表示高校规模。然后, 城市交通水平(Tra)。交通水平采用各省年客运量总人数与全国客运量总人数的比值替代。如孙健、于波强 (2010)构建了人才集聚质量、产业集聚和城市化的动态均衡模型, 认为城市化水平对人才集聚质量具有促进作用。再次, 房价水平(Hou)。本研究房价水平采用各地售房均价/全国均价。一般而言较高的生活成本通常是制约人才扎根的重要因素, 因此采用房价水平替代生活成本作为人才集聚质量的控制变量。最后, 科研经费投入(Rds)。本研究采用各地科研经费均值与全国科研经费均值的比值替代。

3.2.2 数据来源与变量描述统计分析

本研究选取2005-2016年29个省(市、区)的面板数据作为样本。新疆、西藏由于缺乏完整的数据, 没有被包含在内 。上述各变量的描述性统计分析结果见表14人才集聚区位熵的数据来自2005—2016年的《中国高技术产业统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》和《中国人口和就业统计年鉴》。高技术产业集聚区位熵的数据主要来自于《中国高技术统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《中国区域统计年鉴》和《中国工业统计年鉴》,控制变量也采集自上述统计年鉴。

4 实证检验与分析

4.1 门限槛效应检验

为了避免模型估计出现“伪回归”现象, 本研究选取LLC、IPS、Fisher等方法5限于篇幅,本研究仅展示LLC、Fisher两种方法的图表,参见表2,其余方法结果一致,不存在面板单位根。进行单位根检验。结果显示所有变量不存在单位根, 均体现平稳性。同时, 对模型(1)&(2)进行Hausman检验6此处不进行面板门限回归,仅对模型进行除门限变量外其余变量进行Hausman检验。, 结果Chi2(5) = 17.67,prob>chi2=0.003, 表明采用固定效应较好。这说明变量都符合纳入面板门限回归模型的基本条件。

表2 单位根检验结果

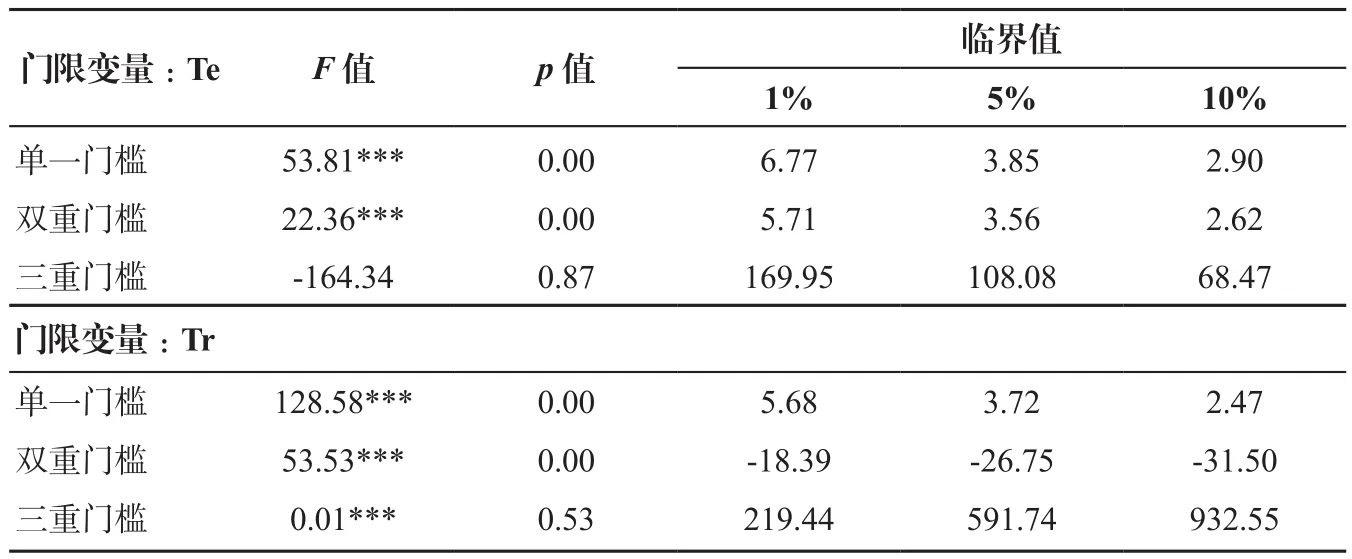

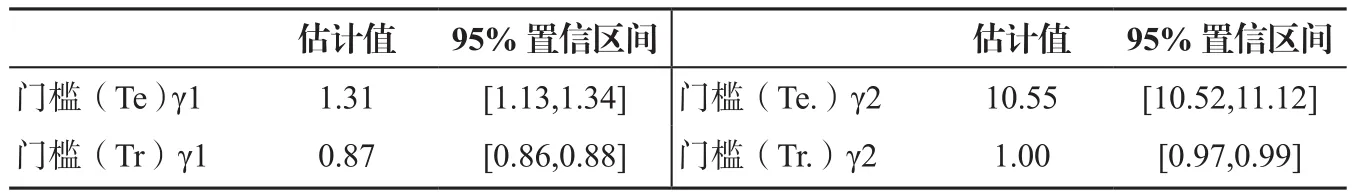

表3 高技术产业集聚对科技研发人才集聚质量的门槛效应检验

表4 高技术产业集聚对科技研发人才集聚质量的门槛值估计效果

首先, 验证是否存在门限效应, 采用Wang (2015)的Stata命令对数据进行面板门限数据分析(The Threshold model)。考虑到中国各省(区、市)差异较大, 建立面板门限模型时采用变截距项模型。通过对模型(1)&(2)分析门限模型参数情况, 结果显示, 模型(1)单一门限和双重门限效应都在5%的统计水平通过了检验(参见表3)。门限值1与门限值2的估计值分别为1.31与10.55(参见表4); 模型(2)单一门限和双重门限效应都在1%的统计水平通过了检验(参见表3)。门限值1与门限值2的估计值分别为0.87与1.00(参见表4)。因此, 可以认为高技术产业集聚与研究与发展(Research and Development,科技研发)人才集聚质量具有明显的非线性影响。

4.2 面板门限回归模型估计结果与分析

模型估计结果显示(见表5)高技术与配套型产业集聚的门限值把高技术产业集聚分成三个不同的阶段。以Te为门限变量的回归结果表明, 在高技术产业集聚度处在低水平区间(Te < 1.31)时, 高技术产业集聚对科技研发人才集聚质量显著且为正, 表明高技术产业集聚初期, 对科技研发人才集聚质量影响较大。

当高技术产业集聚水平跨越第一门限值1.31但没有超过10.55时, 虽然高技术产业集聚对科技研发人才集聚质量具有抑制作用, 但是不显著, 表明高技术产业集聚此时进入瓶颈期, 对科技研发人才集聚质量影响程度不显著且具有负效应。

当高技术产业集聚跨越10.55门限值后, 高技术产业集聚对科技研发人才集聚质量再次具有显著的促进作用,并且在1%的统计水平上显著, 但低于第一阶段。

以Tr.为门限变量的回归结果表明, 在配套型产业集聚度低水平区间(Tr ≤ 0.87)时, 配套型传统产业集聚对科技研发人才集聚质量显著且为正, 说明配套型传统产业集聚较弱时, 随着其集聚程度加强对科技研发人才的吸引也越强。

当处于中等区间(0.87 < Tr < 1.00)时, 配套型传统产业集聚对科技研发人才集聚质量具有显著的正向促进作用, 但促进影响迅速减弱。当配套型产业集聚处于高水平区间(1.00 ≤ Tr)时, 高技术产业集聚对科技研发人才集聚具有显著的正向促进作用, 并且促进作用达到最强。

观察其它控制变量对科技研发人才集聚的影响, 发现模型(1)与模型(2)差别不大, 说明模型的估计结果具有较好的稳健性。工资水平(Sal)在1%的统计水平下显著且系数估计值为负, 说明高工资水平不仅不会促进科技研发人才集聚, 反而起到显著抑制作用, 这可能是因为随着工资提高, 企业使用科技研发人才的成本会上升, 导致科技研发人才录用标准提高, 这在一定程度上会抑制科技研发人才数量, 从而降低了科技研发人才集聚程度。

高校规模(Uni)的系数估计值为正, 且统计水平上非常显著, 因为高校规模越大能为当地培养的人才就越多,因此留在当地服务的科技研发人才就越多。交通发展水平(Tra)对科技研发人才在1%的统计水平显著且系数估计值为负, 说明交通发展水平对科技研发人才集聚具有轻微的抑制作用, 这可能是由于受到“虹吸效应”的影响, 交通建设也可能也会促使人口大量外流, 科技研发人才也不例外(肖挺, 黄先明, 2017)。

房价对科技研发人才集聚显著为正, 说明对于科技研发人才购房压力不像工薪阶层那么大, 通常单位会提供较为优惠的住房, 反而房价越高会提高科技研发人才在住房方面的满意度, 因为相比一般工薪阶层, 科技研发人才有更好的福利待遇。科研经费(Rds.)在统计不显著, 说明我国目前科研经费申请与使用较为严格, 能获得科研经费并不容易, 因此科研经费对于科技研发人才来说诱惑力并不大。

由此可知, 在高技术产业集聚与配套型产业集聚的第一阶段(产业政策初期), 虽然高技术产业集聚与配套型产业集聚(外围)水平都较低, 但高技术产业集聚对人才集聚质量影响较大且显著。高技术产业集聚与配套型产业集聚呈现“双低”状态下, 反而对科技研发人才的集聚具有显著的促进作用。这可以解释为什么在产业政策初期,政府对高技术产业的扶持政策促进高技术产业集聚, 同时政府对高技术企业优惠的产业政策对科技研发人才产生了引致供给, 从而增加当地科技研发人才数量供给。

因此, 在产业政策初期, 受政府对高技术产业扶持政策的影响, 高技术企业大量集聚加速内部科技研发人才集聚。假设1得证。需要注意的是, 引致供给仅能促使当地科技研发人才存量增加, 但并未体现高技术产业因为内生发展对科技研发人才带来增量层面上的提高。产业政策初期高技术产业集聚对科技研发人才集聚重点体现在存量意义上的促进作用。

在高技术产业集聚与配套型产业集聚的第二阶段(产业政策中期), 高技术产业集聚对人才集聚质量都不显著,甚至为负, 说明产业政策对高技术产业扶持力度减弱, 高技术产业受产业政策初期的依赖性与地区发展的同质性,高技术产业“蜂拥式”集聚需要经历一轮淘汰、重组与并购的过程, 高技术产业集聚进入瓶颈期。此时在存量与增量层面上, 科技研发人才集聚质量都没有提高, 高技术产业对科技研发人才集聚质量影响不显著, 假设2成立。

在高技术产业集聚与配套型产业集聚第三阶段(产业政策后期), 产业政策偏向围绕高技术产业链上下游产业构建配套型产业集聚, 形成“中心—外围”的产业集聚结构并完善产业链与人才链深度耦合。从表5可以看出, 当高技术产业集聚与传统产业集聚规模达到第三阶段时(Te> 10.55, Tr > 1.00),高技术产业集聚与配套型产业集聚规模都比较大, 彼此之间的协同形成“中心—外围”集聚结构对科技研发人才集聚具有显著的促进作用。但产业政策后期出现人才拥挤现象对人才集聚质量有一定抑制作用,高技术产业集聚对人才集聚质量影响较大且显著, 但小于产业政策初期。假设3得证。

表5 面板门限回归模型估计结果

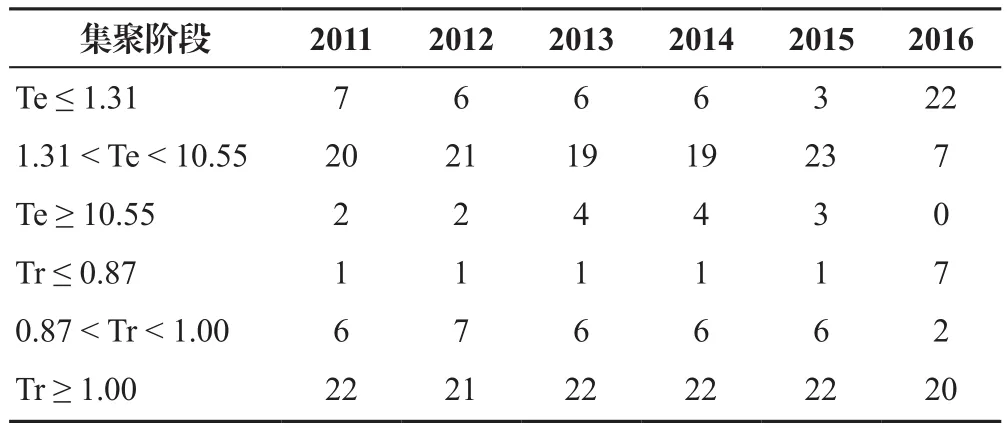

4.3 不同年份各个阶段省份与地区数目分析

表6与表7显示了不同年份各个阶段省份数目(个),可以看出从2005年到2016年我国各省份在高技术产业集聚与配套型产业集聚(外围)在数量上总体保持不变, 其中高技术产业集聚第一阶段总体保持在5~7个之间, 而配套型产业集聚在第一阶段稳定在3~4个左右。说明我国大多省份已脱离产业政策早期阶段, 大量对高技术产业的扶持政策需要调整。处于人才集聚质量盲区的省份几乎每年保持在22个左右, 可以发现, 2010年是处于产业政策转变的省份(高技术与配套型产业集聚都处于第二阶段的省份)的一个时间节点, 2010年之前, 处在产业政策转变的省份有2~3个(此时取决于配套型传统产业集聚的省份);2010年之后, 处在产业政策转变的省份有6~7个。说明2010年之后, 产业政策需要调整的省份在增加, 这些省份应该积极调整政策, 尽快减少高技术产业对政府政策的依赖, 加快“中心—外围”产业集聚结构的建设。从2005年~2010年看, 我国的高技术产业集聚处于第三阶段的省份数基本保持在2~4个, 但2010年~2015年高技术产业处在第三阶段的省份突然减为1个, 而同期配套型产业集聚基本保持不变(22~23个), 并且在数量上远远超过同阶段高技术产业集聚程度的省份, 这个现象说明政府产业政策调整不够合理, 产业政策初期给予高技术产业扶持时间和力度不够, 导致配套型产业集聚(外围)优于高技术产业集聚, “中心—外围”的产业结构未很好地完成。

值得注意的是, 2016年是高技术产业集聚剧变的一个时间节点, 因为2016年处于高技术集聚第一阶段的省份由2015年的3个变成22个, 同时相配合的是配套型传统产业集聚处在第一阶段的省份由2015年的1个变成7个。这背后反映出的是2016年随着《国家创新驱动发展战略纲要》的出台, 当年各省继续进行新一轮扶持高技术产业并配合去产能、去库存的政策措施, 强大的政策扶持力度致使我国高技术产业迅速集聚, 以及配套型传统产业集聚发生一定程度的萎缩。

从地区平均集聚水平上看7相关图表数据详见附录, 2005~2016年我国的高技术产业集聚水平处在产业政策早期阶段的省份有4个, 中期阶段有22个以及后期阶段3个, 而配套型产业集聚相应分别是0个、6个和23个。因此国家的产业政策对高技术产业的扶持远未结束, 大部分省份的高技术产业集聚尚处在“瓶颈期”, 相反配套型传统产业集聚发展已经超前,这种结构失衡源于我国大部分省份高技术产业集聚主要处在第二阶段, 而配套型传统产业集聚主要处在第三阶段。这启示政府产业政策不能继续以提高集聚的规模为最终目标, 而是促进高技术产业与配套型传统产业形成“中心—外围”的产业集聚结构, 打造产业链与人才链耦合机制。

表6 不同年份各个集聚阶段省份数目(个)

表7 不同年份各个集聚阶段省份数目(续)

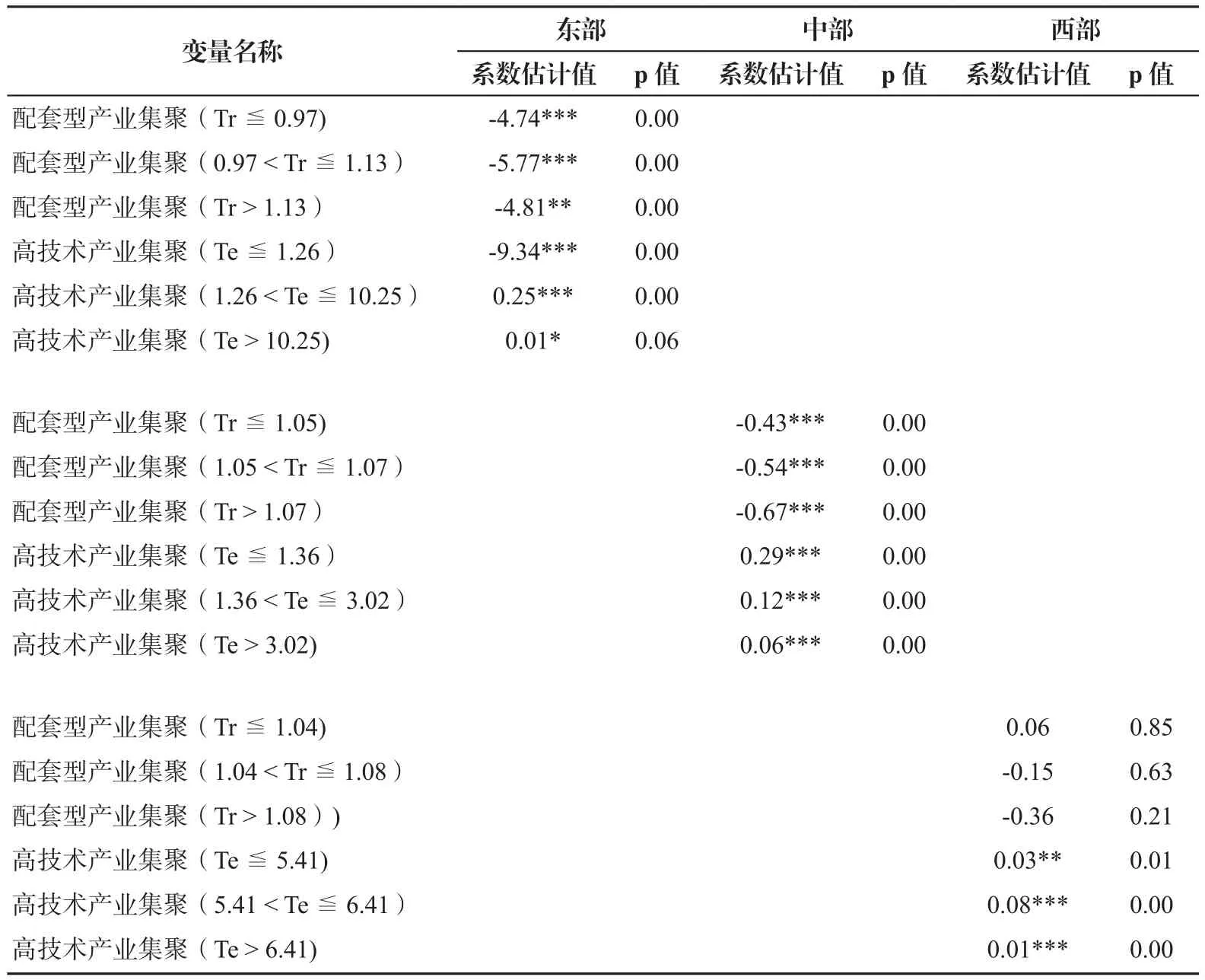

4.4 东部、中部与西部高技术产业集聚与科技研发人才集聚实证结果分析

本研究进一步将我国东部、中部与西部地区分别设置为三个虚拟变量进行面板门限计量分析, 发现各地区高技术产业与传统配套型产业对科技研发人才集聚的影响分属不同阶段。具体分析如下,

第一、对于东部地区, 配套型产业集聚对于科技研发人才的集聚存在抑制作用, 并且抑制关系呈倒U型, 即存在一个配套型传统产业集聚的峰值(0.97 < Tr ≦ 1.13)。这可能是因为传统产业集聚本身首先对具有一般劳动技能的熟练工更具有吸引力, 其次也反映出东部地区高技术产业集聚与配套型传统产业集聚耦合效果不佳, 致使传统产业集聚没有很好地嵌入到由高技术产业集聚扩展的产业链中, 因此由高技术产业倒逼配套型传统产业以引致科技研发人才的可能性较小。

第二、对于中部地区, 配套型传统产业集聚对科技研发人才的集聚存在抑制效应, 并且这种抑制效应随着配套型传统产业集聚程度的增加而增加。但这种抑制效果没有东部地区显著, 抑制效果非常微弱。高技术产业集聚初期(Te ≦ 1.36)对科技研发人才集聚具有显著的促进作用,而随着高技术产业集聚程度继续提高(Te > 1.36)对科技研发人才集聚的正向影响逐渐降低。

第三、对于西部地区, 实证结果反映出我国西部地区的产业政策处初期阶段。传统产业集聚对科技研发人才集聚整体具有抑制作用, 但是这种抑制作用并不显著。与此相反的是, 高技术产业集聚对科技研发人才集聚的集聚影响却呈现递增的促进作用(Te ≦ 6.41), 但是高技术产业集聚超过一定程度(Te > 6.41), 对科技研发人才集聚促进的强度会有所下降, 不过在统计上仍然非常显著。

5 高技术产业集聚与科技研发人才集聚关联演化路径

在产业政策实施初期, 政策对高技术企业的扶持力度强, 首先引致高技术企业形成产业集聚, 伴随着高技术企业转移科技研发人才也发生相应集聚。但是人才数量和结构并没有得以优化。由于政策对高技术企业扶持力度过强,大量高技术企业集聚引致内部科技研发人才随产业变迁形成显著集聚。实证结果证实产业政策初期高技术产业集聚对科技研发人才的吸引具有强烈的正向显著影响, 但这种影响属于随机干扰影响, 不仅不具有可持续性, 反而会弱化高技术产业的“自我造血”能力。

政策中期, 受产业政策扶持的许多高技术企业会对政策扶持产生严重的依赖性, 并且地区间产业政策同质化将导致产业政策中期大量高技术企业缺乏自生能力, 即随着产业政策扶持力度减弱, 大量企业被迫合并与破产, 高技术产业集聚将进入瓶颈期。高技术产业集聚对人才集聚质量影响小且不显著, 甚至会排斥人才引进。

表8 东部、中部与西部面板门限回归模型估计结果

高技术企业经过重组并购后, 企业需要通过创新驱动才能突破产业集聚瓶颈期。原有内部人才不足以支撑高技术企业实施创新, 因此高技术产业吸引外部科技研发人才集聚质量就成为突破产业集聚的重要因素。同时产业政策在中期也逐渐发生变化, 将重点扶持围绕高技术产业形成上下游配套型(外围)产业集聚, 在集聚区内打造完整产业链。外围配套型传统产业集聚为了成功嵌入产业链, 必须满足高技术产业设置的标准并相应升级其功能, 因此也需要吸纳一定数量的科技研发人才进行针对性创新, 进而实现集聚区内科技研发人才质量内、外部“双向”集聚。配套型产业(外围)与高技术产业之间的嵌套将形成“中心—外围”产业集聚结构, 以产业链与人才链耦合来突破产业集聚瓶颈期。产业政策后期分为两阶段, 前一阶段高技术产业集聚主要通过人才链与产业链吸引科技研发人才集聚质量; 后一阶段产业集聚规模达到极限, 产业集聚与人才集聚质量之间呈现相互抑制。因此在产业集聚后期,高技术产业集聚对科技研发人才集聚质量的影响要弱于初期, 但数值显著。

6 结论与建议

研究结论显示, 我国多数省份高技术产业集聚与科技研发人才集聚质量的关系主要受产业政策的影响; 其次,我国产业政策转换过快, 导致配套型产业集聚(外围)发展程度优于高技术产业集聚, 影响“中心—外围”产业集聚的构建效果; 再次, 自2016年起, 我国大部分省份的高技术产业集聚将跃过第一阶段, 且配套型传统产业集聚将会形成一定程度的萎缩, 此时对我国大部分省份将是产业政策转变的“最佳期”, 这一时期产业政策的及时调整将有利于形成“中心—外围”的产业集聚结构, 构建产业链与人才链耦合机制。错过“最佳期”势必会造成高技术产业集聚的发展进入“瓶颈期”。由此, 提出以下政策建议,

图1 高技术产业对科技研发人才集聚质量非线性影响演化路径

第一、产业政策前期, 政府应重点支持高技术企业在本地立足, 延长扶持的时间并加强对高技术企业科研经费的投入。我国东部地区处在产业政策后期阶段, 政府产业政策应该继续协调高技术产业与配套型传统产业形成“中心—外围”产业集聚结构, 形成产业链与人才链耦合机制,筛选并吸引出与高技术产业相配套的传统产业落户集聚,淘汰转移过剩的落后产能, 使东部地区高技术产业集聚尽早摆脱“瓶颈期”。

第二、产业政策中期, 政府需要调节产业政策, 需要扶持与高技术产业配套的传统产业集聚, 并且协助高技术企业进行淘汰、重组及并购。政府一方面协助高技术企业进行重组并购, 淘汰一部分弱质企业, 另一方面政府利用产业政策围绕高技术产业集聚外围形成“中心—外围”结构, 重点扶持围绕高技术企业具有上下游关联的配套型企业发生集聚(外围), 打造完善的产业链, 同时结合外围产业集聚的内、外部人才集聚质量效应, 优化人才的质量与结构, 打造完善的人才链。如我国中部地区处在产业政策初期与中期的过渡阶段, 应注重筛选能与当地传统产业存在关联的高技术产业, 进而协调形成“中心—外围”的产业集聚结构, 构建产业链与人才链耦合机制。

第三、产业集聚后期, 政府在产业政策后期重点要对人才拥挤现象进行调节, 及时开辟新的集聚区(如雄安新区),对人才进行及时的分流, 缓解老集聚区人才拥挤的压力, 促进在新地区重新焕发人才集聚质量优势, 为产业发展提供助力。我国西部地区处在产业政策早期, 产业政策应该兼顾高技术产业与配套型产业的结合, 在量上提高两者的集聚规模, 吸纳东部地区转移的过剩产业(包括高技术产业与传统产业), 形成产业集聚。

附录

表9 全国范围各变量历年均值

Year Sal. Hou. Rds` Tr. Te. Uni. Tra. Spe.2012 0.98 1.20 0.03 1.03 5.18 0.03 0.03 0.99 2013 1.03 1.15 12.35 1.03 5.41 0.03 0.03 0.98 2014 1.03 1.13 20.70 1.03 5.44 0.03 0.03 0.98 2015 1.02 1.18 24.86 1.03 6.92 0.03 0.03 0.96 2016 1.02 1.19 18.26 1.12 0.78 0.03 0.03 0.79总计 1.00 1.17 7.81 1.05 4.63 0.03 0.03 0.99

表10 各地区变量平均指标(2005-2015)

1.曹威麟, 姚静静, 余玲玲, 刘志迎. (2015). 我国人才集聚与三次产业集聚关系研究.科研管理, 36(12), 172-179.

2.陈建军, 陈怀锦, 刘月. (2015). 预期、集聚的动态演化与政策:基于文献的讨论.浙江大学学报(人文社会科学版), 45(4), 130-141.

3.房茂涛, 张体勤. (2016). 金融产业与金融人才互动发展机理研究.山东大学学报(哲学社会科学版),(2), 79-87.

4.胡蓓, 朱朴义. (2013). 产业集群人才集聚拥挤研究.科技进步与对策, 30(19), 130-134.

5.胡健, 董春诗. (2013). 产业集聚测度方法适用条件考辩.统计与信息论坛, 28(1), 27-31.

6.保罗·克鲁格曼. (2002).地理和贸易(张兆杰译). 北京:北京大学出版社.

7.李光红, 孙丽丽, 李文喜. (2013). 演化博弈视角下人才集聚关键影响因素及发展路径研究.东岳论丛, 34(11), 141-144.

8.李强. (2016). 产业政策、技术创新与企业出口绩效——基于不同产业集聚程度的分析.世界经济研究,(5), 77-86.

9.牛冲槐, 王聪, 郭丽芳, 樊燕萍, 芮雪琴. (2008). 科技型人才聚集中冲突动因的评判与人才聚集效应研究.科学学与科学技术管理,29(11), 169-174.

10.孙健, 徐辉, 张文静. (2007). 国有、民营、外资企业人才集聚模式比较研究.软科学, 21(3), 138-141.

11.孙健, 于波强. (2010). 人才集聚中的动态均衡机制研究.科技进步与对策, 27(5), 145-149.

12.孙美佳, 胡伟. (2016). 政府行政效能对高层次人才集聚的影响研究.江苏行政学院学报(5), 117-122.

13.唐朝永, 牛冲槐. (2017). 协同创新网络、人才集聚效应与创新绩效关系研究.科技进步与对策, 34(3), 134-139.

14.王全纲, 赵永乐. (2017). 全球高端人才流动和集聚的影响因素研究.科学管理研究,(1), 91-94.

15.吴志军. (2005). 我国产业集聚政策研究.改革,(10), 24-28.

16.肖挺, 黄先明. (2017). 交通基础设施建设与本地就业:效应评估及传导机制分析.宏观质量研究, 5(1), 91-104.

17.徐茜, 张体勤. (2010). 基于城市环境的人才集聚研究.中国人口·资源与环境, 20(9), 171-174.

18.于斌斌. (2012). 区域一体化、集群效应与高端人才集聚——基于推拉理论扩展的视角.经济体制改革,(6), 16-20.

19.张龙平, 谭园园. (2012). 我国产业集聚升级路径及政府作用分析.学术论坛, 35(5), 140-143.

20.张守凤, 刘建勋. (2010). 基于系统论的知识型组织人才集聚效应的评价研究.东岳论丛, 31(6), 125-129.

21.张同全, 王乐杰. (2009). 我国制造业基地人才集聚效应评价——基于三大制造业基地的比较分析.中国软科学,(11), 64-71.

22.张西奎, 胡蓓. (2007). 产业集群的人才集聚研究.商业研究,(3), 5-7.

23.张樨樨, 张鹏飞, 徐子轶. (2014). 海洋产业集聚与海洋科技人才集聚协同发展研究——基于耦合模型构建.山东大学学报(哲学社会科学版),(6), 118-128.

24.张樨樨, 朱庆林, 谭骏. (2011). 海洋科技人才集聚力综合评价研究.山东大学学报(哲学社会科学版),(6), 65-71.

25.张益丰, 黎美玲. (2011). 先进制造业与生产性服务业双重集聚研究.广东商学院学报,(2), 9-16.

26. Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: an empirical investigation.Social Science Electronic Publishing, 91(5), 1369-1401.

27. Clark J. B.(1886), The Moral Outcome of Labor Troubles, New Englander and Yale Review.

28. Clarke, G. R. G., Xu, L. C., & Zou, H. F. (2003). Finance and income inequality: Test of alternative theories.Policy Research Working Paper, 72(3), 578-596.

29. Dupré, K. E., & Day, A. L. (2007). The effects of supportive management and job quality on the turnover intentions and health of military personnel.Human Resource Management, 46(2), 185-201.

30. Cerina, F., & Mureddu, F. (2009). Is agglomeration really good for growth?: global efficiency and interregional equity.Journal of Urban Economics, 84(3), 9-22.

31. Hansen, B. E. (1999). Threshold effects in non-dynamic panels:estimation, testing, and inference.Journal of Econometrics, 93(2), 345-368.

32. Sanchez, J. M. (2016). The mega urban human agglomerations(muha) as an expression of re-gional imbalance: Another facet of the modern underdevelopment.Procedia - Social and Behavioral Sciences,223, 402-409.

33. Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography.Journal of Political Economy, 99(3), 483-499.

34. Maertz C. P., & Griffeth, R. W. (2004). Eight motivational forces and voluntary turnover: a theoretical synthesis with implications for research.Journal of Management, 30(5), 667-683.

36. Mossholder, K. W., Settoon, R. P., & Henagan, S. C. (2005). A relational perspective on turnover: examining structural, attitudinal, and behavioral predictors.Academy of Management Journal, 48(4), 607-618.

37. Wang, Q. (2015). Fixed-effect panel threshold model using stata.Stata Journal, 15,121-134.