野生朱鹮秋季种群数量调查评价方法初探

2018-06-26曾键文权海云庆保平段文斌张跃明

曾键文 权海云 庆保平 王 超 闫 鲁 段文斌 高 洁 张跃明

(陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局,洋县,723300)

朱鹮(Nipponia nippon)是世界最珍稀的濒危鸟类之一。近40年的保护管理取得了举世瞩目的成就。表现在野生种群数量已超过1200只[1-2];人工饲养繁殖获得巨大成功,笼养种群的数量达到2000只左右;朱鹮再引入工程相继在中国陕西、河南、浙江、四川以及日本佐渡岛实施[3-7]。虽然朱鹮的保护格局发生了一定程度的变化,但野生种群的就地保护仍是最有效的保护模式[8]。

朱鹮野生种群数量及分布变化的调查是制定保护管理对策最重要的依据,而且随着保护阶段的不同调查模式发生了相应的变化。在种群数量极为稀少(3~4个繁殖配对)的1990年之前,科研管理人员采取了繁殖期全天候监护的非常措施[9-11];随着种群数量和分布范围的日益增加,相继采取了保护站+巡护员+农户和“保护区+巡护员+农户+信息员”的监测模式[10,12-14],形成了朱鹮种群动态监测网络。

为了全面掌握朱鹮种群动态,根据朱鹮年生活史特征,将朱鹮的年活动周期分为繁殖期(3~6月)、游荡期(8~11月)和越冬期(12~2月)[15]。在每年的繁殖期(春季)和游荡期(秋季)各开展一次全面的种群数量调查。春季调查以巢为单位,重点掌握朱鹮种群的繁殖动态。秋季调查以夜宿点为单位,重点掌握野生种群的数量动态[12,16]。

夜宿地是鸟类夜间休息和隐蔽场所,鸟类集群夜宿有利于个体间的交流,增加反捕食概率,从而提高种群的生存力[17-20]。每年8~11月,朱鹮集群夜宿于高大乔木上[21],且在游荡期的夜宿相对集中、稳定[22]。目前,野生朱鹮种群的数量调查常采用同步数量调查法在游荡期进行[1]。

朱鹮全年日均活动距离介于0.36~5.28 km,觅食距离小于5 km的位点数占全部位点数的91.07%[23],朱鹮觅食轨迹可能影响其夜宿地的选择[16],从而导致同一夜宿地种群直观统计数量的日间变化。正是秋季较为稳定的夜宿地和觅食地共同构成了朱鹮的栖息地斑块,而斑块理论在濒危物种保护领域得到了较为广泛的应用[23]。衡量斑块本身对整个景观质量的贡献程度常采用相对重要性指数(dI)来表达,这在生境保护与管理方面具有很好的指导价值[24-25]。因此,本文拟以 2012年、2013年、2014年陕西汉中朱鹮国家级自然保护区各夜宿地野生朱鹮夜宿数量为研究对象,利用ArcGIS点密度分析工具对其调查(连续3 d)期间变化进行了点密度分析,并根据分析结果,划分了朱鹮的栖息地斑块。最后,采用求斑块夜宿朱鹮数量标准差和斑块内各夜宿地朱鹮数量的标准差之和的相对差的方法,评价野生朱鹮各栖息地斑块的稳定性,为准确掌握野生朱鹮种群数量变化动态提供方法和依据。

1 研究方法

1.1 研究地点概况

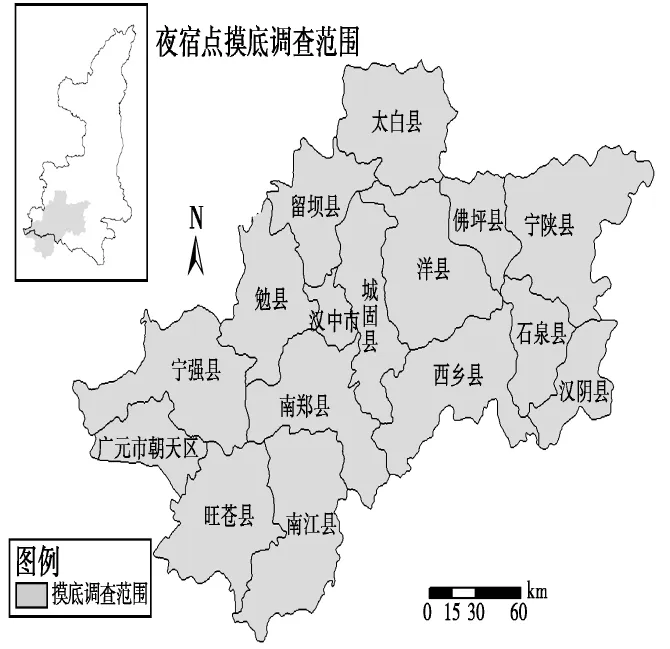

研究区域为陕西汉中朱鹮国家级自然保护区及其周边朱鹮外围活动区(图1)。保护区跨城固和洋县2个县区(N 33°08'~33°35',E 107°21'~107°44'),总面积37549 hm2。外围区域为近年来有朱鹮活动记录和记载的区域,主要包括安康市宁陕县、石泉县、汉阴县,宝鸡市太白县,西安市周至县等近年有朱鹮活动记录的区域,区域面积总计13752 km2(图1)。整个区域的大部分地区位于秦岭南坡,相对落差大,但坡宽度达到100 km左右,坡势平缓,从北向南依次为中高海拔山区(海拔725~1318 m),浅山丘陵(海拔500~840 m)和汉江平原(海拔500 m以下)。本区域地处北亚热带和暖温带过渡地带,属大陆季风性气候区,雨热、干冷同期,全年平均气温14.5℃,最高月均温25.9℃,年平均降雨量900~1200 mm。复杂的地形地貌和气候条件形成了明显的植物垂直分布带,区域内植物物种丰富,共记录有271科1114属2724种。海拔800 m以下主要为落叶阔叶林针阔混交林带,以壳斗科(Fagaceae)、松科(Pinaceae)、柏科(Cupressaceae)和杜仲科(Eucommiaceae)为主要林分[26]。秋季朱鹮主要活动于海拔800 m以下[21]的丘陵和平原地带的树上集群夜宿,栖息树种主要有松树(Pinus spp.)、青冈(Quercus spp.) 和杨树(Populus spp.)[27]。

图1 调查地理位置及区域范围Fig.1 Location and survey area

1.2 研究方法

朱鹮同步数量调查是指在其游荡期,由保护区工作人员通过研究区域(图1)内的大量调查、走访,确定野生朱鹮所有的夜宿点信息;对核实确认的夜宿点,每个夜宿点分派2人统计夜宿朱鹮数量,从第一只朱鹮返回夜宿点栖息夜宿开始计数,至不再有朱鹮飞入或飞出夜宿地为止,统计出的朱鹮数量作为当天该夜宿点朱鹮数量;所有夜宿点的计数同步进行,持续3 d,统计每一天夜宿朱鹮的总数,取统计结果的极大值作为本年度野生朱鹮种群数量。

朱鹮平均觅食距离(日活动距离)为0.36~5.28[22],当夜宿点之间距离小于觅食距离时,朱鹮个体有机会相互流动夜宿。

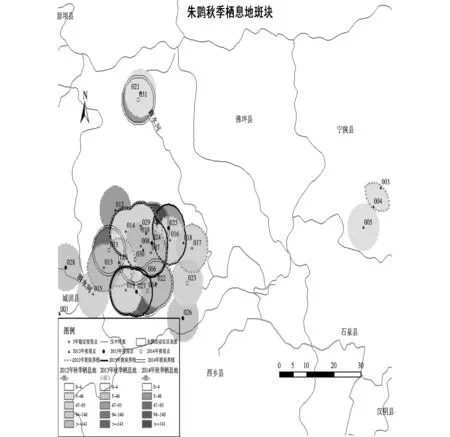

以2012年、2013年、2014年同步数量调查结果为例,通过ArcGIS点密度分析(point density analyst)工具把朱鹮栖息地划分为以夜宿地为圆心、半径为5.28 km的朱鹮秋季栖息活动区域,若相邻夜宿地间距离小于5.28 km,则这些栖息地区域组合成朱鹮秋季的栖息地斑块[28](图2)。

图2 朱鹮秋季栖息地及其斑块的点密度分析Fig.2 Point density analyse to nocturnal roost-sites patches

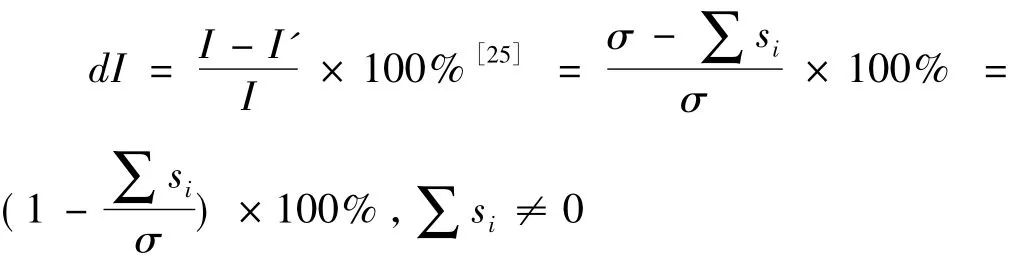

计算相对重要性指数dI,公式中i为夜宿地编号,σ为斑块的夜宿朱鹮数量标准差,∑si为斑块内各夜宿地的标准差之和,dI代表斑块对消除各夜宿点朱鹮数量波动的相对重要性。

2 结果

2.1 种群数量调查结果

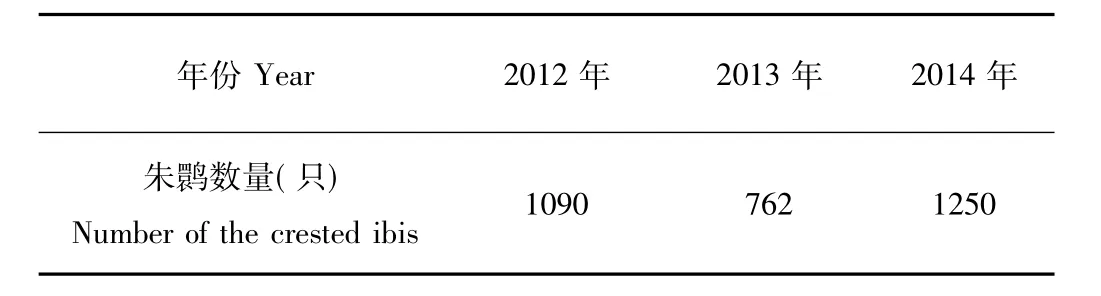

2012年、2013年和2014年分别对调查所得夜宿点(共计34个夜宿点)的朱鹮夜宿数量进行了同步调查计数,结果(2012年为1090只,2013年为762只,2014年为1250只)(表1)。

表1 2012、2013、2014年同步数量调查结果Tab.1 Result of the crested ibis synchronized surveyin the 2012,2013 and 2014

2.2 斑块分析

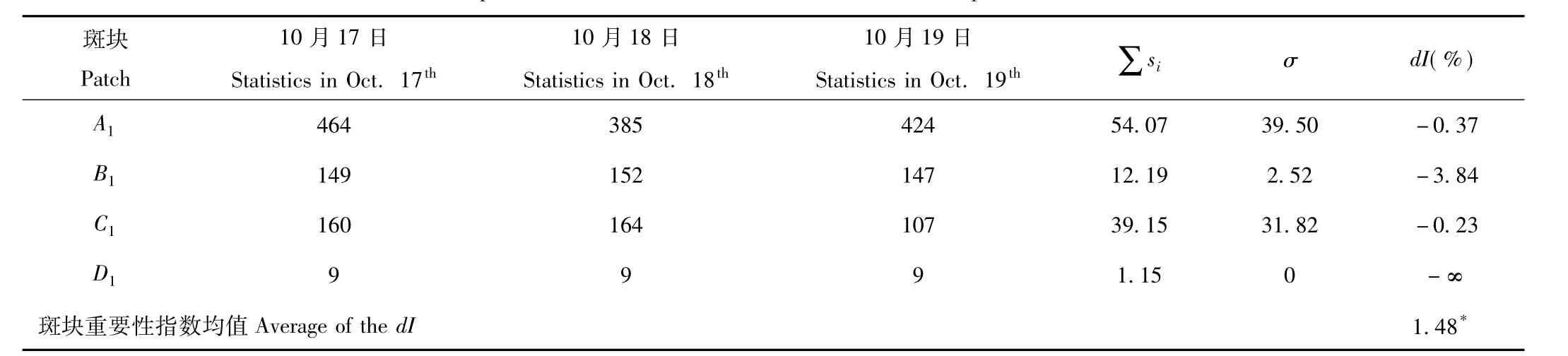

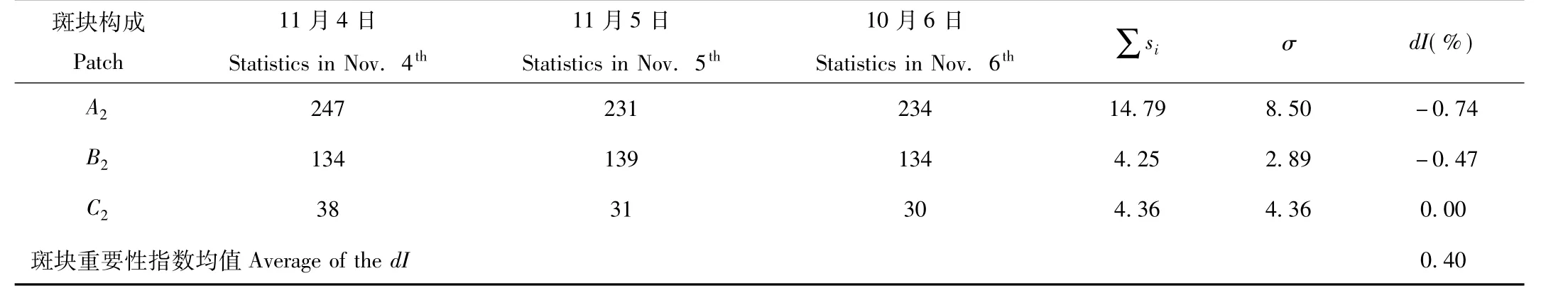

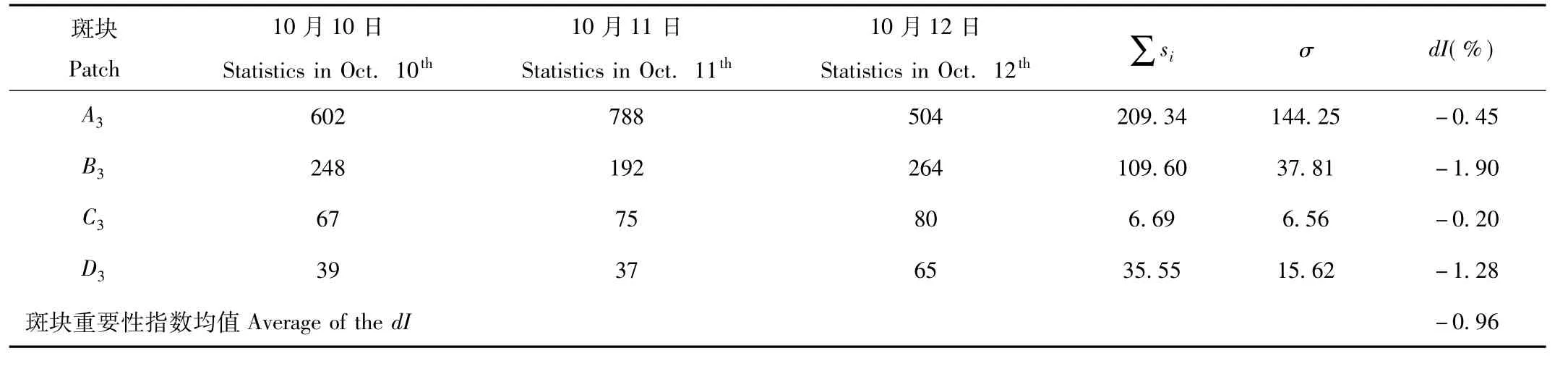

2012年朱鹮秋季栖息地构成的斑块为:A1={6,7,8,9,10,11,14,22},B1= {16,17,18},C1={13,20},D1={3,4}(共4个斑块);2013年构成的斑块为 A2= {7,8,10,14,24},B2={16,25},C2={19,27}(计3个斑块);2014年构成的斑块有:A3={7,8,10,14,29,30,32},B3= {13,33},C3= {19,22,27,34},D3={21,31}(计4个斑块);以上斑块构成中数字为各栖息地中夜宿点的编号。

表2 2012年朱鹮夜宿地斑块及种群数量统计Tab.2 Population numbers of the crested ibis in the roost-site patches in the 2012

表3 2013年朱鹮夜宿地斑块及种群数量统计Tab.3 Population numbers of the crested ibis in the roost-site patches in the 2013

表4 2014年朱鹮夜宿地斑块及种群数量统计Tab.4 Population numbers of the crested ibis in the roost-site patches in the 2014

由表2得,斑块D1中,表明其为一个完整孤立的斑块[25];表3斑块C2中,斑块内朱鹮各夜宿点朱鹮数量无关联,斑块重要性指数为0。

斑块相对重要性指数|dI|值:2012年>2014年>2013年。2013年秋季,斑块稳定朱鹮夜宿数量的作用最弱。

3 讨论

2012年、2013年和2014年秋季同步数量调查的数量分别是1090只,762只和1250只。2013年秋季朱鹮同步数量调查结果明显低于2012年,这与当前种群快速增长的实际情况[1]是不符合的。

夜宿地信息的完整是秋季同步数量调查准确反映当年朱鹮种群数量的前提,斑块中夜宿点是秋季同步数量调查夜宿地的一部分,斑块夜宿点完整性反映调查时种群在夜宿地的完整性。斑块相对重要性指数dI体现了斑块对朱鹮夜宿稳定性所起作用的重要程度。同时,也是斑块本身完整性的体现:|dI|越大,表明斑块越完整[25],则调查结果越准确可靠。斑块D1的|dI|→∞是斑块完整的理想状态。

引入景观学斑块的概念,运用统计学方法评价了朱鹮秋季栖息地的稳定性。从结果来看,斑块|dI|值越大,斑块完整性越好,同步数量调查中遗漏夜宿地的可能性越低,调查结果越准确。衡量斑块本身对整个景观质量的贡献程度常采用相对重要性指数[25]。由此说明,栖息地斑块对朱鹮夜宿数量的稳定性具有一定的监测作用。

随着朱鹮种群分布范围不断扩展,夜宿地在调查时存在遗漏的可能,这样同步数量调查结果就无法准确反映当年朱鹮种群数量的动态。基于栖息地斑块的夜宿朱鹮数量稳定性分析的结果,可有效评估同步数量调查中朱鹮秋季栖息地斑块的稳定性和完整性,一方面,可作为朱鹮同步数量调查结果的评价依据,并借助小范围内的野外补充调查可找到部分未被发现的夜宿地,优化同步数量调查方法。另一方面,动物个体对栖息地的选择有自己的偏好[29-30]。因此,可利用该方法进一步对秋季朱鹮栖息地的选择倾向进行研究,找到野生朱鹮种群特定时期栖息地的变化特点,为朱鹮栖息地的保护提供参考。

[1] 王超,刘冬平,庆保平,等.野生朱鹮的种群数量和分布现状[J].动物学杂志,2014,49(5):666-671.

[2] 郭俊峰.陕西宁陕朱鹮(Nipponia nippon)再引入种群的稚后扩散和栖息地利用[D].西安:陕西师范大学,2012.

[3] 陈文贵,李夏,刘超,等.陕西省宁陕朱鹮再引入种群之现状[J].野生动物,2013,34(1):23-24,49.

[4] 王华强.陕西铜川再引入朱鹮的繁殖状况 [J].四川动物,2016,35(3):471-474.

[5] 葛云法.浙江省朱鹮异地引入适应性饲养和常见疾病防治研究[D].杭州:浙江大学,2014.

[6] 黄治学,朱家贵,王科.河南董寨引入朱鹮种群的人工繁殖[J].当代畜牧,2016(6):29-32.

[7] 周相吉.朱鹮被首次引入我国西南地区 [EB/OL].(2016-10-31).http: ∥news.xinhuanet.com/local/2016 - 10/31/c_1119822651.htm.

[8] 郑光美.我国濒危鸟类的研究方向[M]∥稀世珍禽─朱鹮:'99国际朱鹮保护研讨会文集.北京:中国林业出版社,2000:19-23.

[9] 丁长青,李峰.朱鹮的保护与研究 [J].动物学杂志,2005,40(6):54-62.

[10] 张智,丁长青.中国朱鹮就地保护与研究进展 [J].科技导报,2008,26(14):48-53.

[11] 史东仇,曹永汉.中国朱鹮[M].北京:中国林业出版社,2001.

[12] 丁长青,刘冬平.野生朱鹮保护研究进展 [J].生物学通报,2007,42(3):1-4,封三.

[13] 时良.陕西宁陕县朱鹮再引入种群日活动行为研究及保护对策[D].西安:陕西师范大学,2010.

[14] 付志超,王中裕,张红,等.城固县2003-2012年野生朱鹮繁殖数量统计[J].陕西林业科技,2013(5):29-33.

[15] 卢西荣,于晓平,钟凌,等.朱鹮(Nipponia nippon)野生种群的现状与保护对策 [J].陕西师范大学学报:自然科学版,2006,34(S1):94-99.

[16] 刘东平.朱鹮的栖息地需求与再引入的初步研究[D].北京:中国林业科学研究院,2002.

[17] Cody M L.Habitat selection in birds[M].London:Academic Press,1985.

[18] 尚玉昌.行为生态学[M].北京:北京大学出版社,1998.

[19] Buckley N J.Food finding and the influence of information,local enhancement,and communal roosting on foraging success of North A-merican vultures[J].The Auk,1996,113(2):473-488.

[20] 王开锋,史东仇.朱鹮的年周,日周活动观察 [M]∥稀世珍禽-朱鹮:'99国际朱鹮保护研讨会文集.北京:中国林业出版社,2000:123-131.

[21] 丁长青.朱鹮研究[M].上海:上海科技教育出版社,2004:60-61,106-107.

[22] 胡灿实,宋虓,叶元兴,等.朱鹮活动性研究[C]∥第十二届全国鸟类学术研讨会暨第十届海峡两岸鸟类学术研讨会论文摘要集.中国动物学会鸟类学分会,2013:62.

[23] Ziólkowska E,Ostapowicz K,Kuemmerle T,et al.Potential habitat connectivity of European bison(Bison bonasus)in the Carpathians[J].Biological Conservation,2012,146(1):188-196.

[24] Urban D,Keitt T.Landscape connectivity:a graph-theoretic perspective[J].Ecology,2001,82(5):1205 -1218.

[25] Saura S.Pascual-Hortal L.A new habitat availability index to integrate connectivity in landscape conservation planning:comparison with existing indices and application to a case study[J].Landscape and Urban Planning,2007,83(2/3):91-103.

[26] 王民柱,唐臻,李世全,等.汉中地区植物种类研究初报[J].西北植物学报,1996,16(5):107-108.

[27] 李欣海,李典谟,丁长青,等.朱鹮(Nipponia nippon)栖息地质量的初步评价[J].生物多样性,1999,7(3):161-169.

[28] 牛翠娟,娄安如,孙儒泳,等.基础生态学 [M].2版.北京:高等教育出版社,2006:403.

[29] 陈水华,丁平,范忠勇,等.城市鸟类对斑块状园林栖息地的选择性[J].动物学研究,2002,23(1):31-38.

[30] 戴强,顾海军,王跃招.栖息地选择的理论与模型[J].动物学研究,2007,28(6):681-688.