论《蜀王本纪》对古蜀历史研究的意义

2018-06-25李殿元

李殿元

摘 要:非常辉煌的古蜀文化在秦统一古蜀后灰飞烟灭。好在有扬雄,他为我们留下了《蜀王本纪》。这是关于古蜀历史的最原始、最直接的文献资料,对《华阳国志》所记古蜀史有直接影响。尽管流传至今天的《蜀王本纪》只有一千多字,所记载的古蜀历史很有限,其中还有很多荒诞的神话,但是,它却是关于古蜀历史的“现存最可靠之纂辑文字”,尤其是其中关于古蜀“五王”、大禹为汶山郡广柔县人、蜀守李冰作石犀等史料,对今天研究古蜀历史有非常重要的意义。

关键词:扬雄;蜀王本纪;华阳国志;古蜀历史研究

公元前316年,秦国以它强大的军事力量,在不到一个月的时间里就摧毁了古蜀国。之后,秦在古蜀地域强力推行秦文化。曾经非常辉煌的古蜀文化灰飞烟灭,以致在两千年后的今天,虽然我们发现了三星堆、金沙这些了不起的古蜀文化遗址,却因为在文献资料上找不到任何记载,仍然造成今天关于古蜀文化研究的若干困惑。唯可让我们感到欣慰的是,还好有扬雄,他为我们留下了《蜀王本纪》。

一、扬雄与《蜀王本纪》

秦的暴政使秦始皇虽然想“传之万世”却仅仅“二世”就灭亡了。楚汉相争,刘邦依靠蜀地丰富的物资和人力战胜项羽,建立了强大的汉帝国。西汉开国后,蜀地受到重视,经济、文化、教育都有大的发展,甚至出现了“蜀学比于齐鲁”[1]的盛况。

人才济济的蜀地学者,不可能不对蜀地的远古历史、文化产生兴趣。一时间,在蜀地出现了众多学者寻觅古蜀文化的热潮。在他们所写的著作中,影响最大的是《蜀王本纪》和《华阳国志》。

《蜀王本纪》是最早记载古蜀历史的史书。现存《蜀王本纪》是两汉三国间蜀地学者整理和改写的古蜀国传说的辑本。参加过此书整理、改写的学者很多,《华阳国志·序志》记载:“司马相如、严君平(遵)、扬子云(雄)、阳成子玄(子张)、郑伯邑(廑)、尹彭城(贡)、谯常侍(周)、任给事(熙)等,各集传记,以作《本纪》。”[2]即是说,有八个学者都整理过《蜀本纪》,除题为扬雄所撰《蜀王本纪》因为所辑较完备,曾传于世外,其他的《蜀本纪》均散佚无考,仅见于《隋书·经籍志》、新旧《唐书》等著录。

流传到今天的《蜀王本纪》之所以要署“汉侍郎扬雄撰”,是因为对扬雄的学识和人品,在历史上都有极高的评价。《宋史·礼八》记载,北宋神宗熙宁七年(1074年)“判国子监常秩等请立孟轲、扬雄像于庙庭,仍赐爵号,又请追孔子以帝号”。可知扬雄是官方认可的地位仅次于孔子的大儒。扬雄(前53~后18年)是出生于郫县的成都人。论职位,他在汉成帝时仅为侍郎,新莽时也不过是大夫,校书天禄阁;但是,他是当时著名的文学家、哲学家、语言学家,还是西汉末至东汉初那个时期学术界的著名领军人物。他仿《论语》作《法言》,仿《易经》作《太玄》,又作《方言》叙述西汉时代各地方言。无论是学识、学力和研究兴趣,他都必然会为刚刚在文字或典籍中消逝而在汉代社会中还有传言的古蜀文化进行寻觅,所以,历史上认定《蜀王本纪》为他所著是有充分理由的。

《华阳国志》被公认是最权威的记载古蜀历史的史书。其原作《华阳国记》,由东晋常璩撰写于晋穆帝永和四年至永和十年(公元348—354)。全书共12卷,约11万字,记录了从远古到东晋永和三年今四川、云南、贵州三省以及甘肃、陕西、湖北部分地区的历史、地理。此书体制完备,内容丰富,考证翔实,史料可靠,是研究古代西南地方史和西南少数民族史以及蜀汉、成汉史的重要史料。《华阳国志》自成书以来,受到历代学者的高度评价和推崇。

《华阳国志》在撰述时参考了当时所能见到的许多著作,以记载蜀地历史的《蜀志》而言,“取材于扬雄《蜀本纪》,应劭《风俗通》,谯周《益州记》,陈寿《益部耆旧》,与扬雄、左思两《蜀都赋》、来敏《本蜀论》、赵宁《乡俗记》及常氏自所见闻,而以《史记》《汉书》《续汉书》《汉纪》《续汉纪》与陈寿、王崇《蜀书》之文参订之。”[3]正是因为有了《华阳国志》,在常璩之前撰写的古蜀历史的史书,除《蜀王本纪》外,基本上都佚失了。

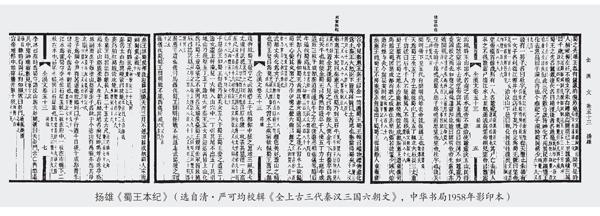

唐宋后,扬雄的《蜀王本纪》也佚散,到明清时,有郑樸、洪颐煊、王仁俊等学者从《艺文类聚》《太平御览》等类书,以及《史记》《汉书》《后汉书》及《文选》等的注家的引用中辑出《蜀王本纪》,文字互异。清严可均的《全汉文》参合互见、稍加整理的扬雄《蜀王本纪》是目前可用的记载古蜀历史的最早史书。

虽然揚雄等人距离古蜀历史、文化消逝是时间最近,但是,诚如任乃强先生在《华阳国志校补图注》中说:“《蜀王本纪》为汉代人所记蜀人传说,只得如此三四著名之酋长,非能列举其世系……”[4]这一是说明古蜀历史、文化在当时已经消逝得很彻底;二是尽管只有“三四著名之酋长”的资料,还是“传说”,但这已经是关于古蜀历史的最原始、最直接的文献资料了,必须予以足够的重视。

尽管流传至今天的《蜀王本纪》[5]只有一千多字,所记载的古蜀历史很有限,其中还有很多荒诞的神话,但是,仍然不可否认,它是关于古蜀历史的“现存最可靠之纂辑文字”[6],尤其是其中关于古蜀“五王”、大禹为汶山郡广柔县人、老子为关令尹喜著《道德经》并约见成都青羊肆、蜀守李冰作石犀等史料,对今天研究古蜀史,大禹与夏史,老子与《道德经》、李冰与都江堰等古史有非常重要的意义。

二、《蜀王本纪》与古蜀历史研究

今天研究古蜀历史,最重要的史籍是《华阳国志》,诚如任乃强先生所说:“研讨西南古代史地,屡须检核《华阳国志》。”[7]而《华阳国志》关于古蜀历史的记载,则基本上来源于《蜀王本纪》。也就是说,《蜀王本纪》关于古蜀历史的记载,对古蜀历史的研究,有非常重要的奠基意义。下面择其要点分别阐述之。

1.“五帝”是五个时代

古蜀有“五帝”:蚕丛、鱼凫、柏灌、杜宇、开明。这在《蜀王本纪》《华阳国志》中都有相同记载。这古蜀“五帝”分别是五个人还是五个时代?按《华阳国志·蜀志》的叙述:“周失纪纲,蜀先称王。有蜀侯蚕丛……次王曰柏灌。次王曰鱼凫……后有王曰杜宇,教民务农……其相开明,决玉垒山以除水害。帝遂委以政事,法尧舜禅授之义,禅位于开明。帝升西山隐焉。”似乎只是五个人,这也是“五帝”称谓的来源之一。

但是,可以肯定一个不争的事实——古蜀“五帝”不可能是五个人而只能是五个时代。

《蜀王本纪》说:“蜀王之先,名蚕丛,后代名曰柏濩,后者名鱼凫。此三代各数百岁,皆神化不死,其民亦頗随王化去。王猎至湔山,便仙去。今庙祀之于湔。”可见蚕丛、柏濩、鱼凫在蜀统治的时间各有“数百岁”,当然这不可能是指这三人各做了几百年的“王”,而是以蚕丛、柏濩、鱼凫为名号的时代各持续过几百年。至于杜宇、开明,《蜀王本纪》也有“望帝积百余岁……开明帝下至五代,有开明尚”等记载。这就很清楚地说明:他们都不是个人,而是一个时代或者说是一个王朝。

《华阳国志·蜀志》三章四章细述开明王朝事迹和秦灭开明王朝事,其中有:“开明位号曰丛帝。丛帝生卢帝。卢帝攻秦,至雍。生保子帝。(保子)帝攻青衣,雄张獠、僰。九世有开明帝,始立宗庙……周慎王五年秋,秦大夫张仪,司马错、都尉墨等从石牛道伐蜀……开明氏遂亡。凡王蜀十二世。”从古蜀“五帝”之一的开明传有“十二世”这一清楚的记载,可知古蜀“五帝”代表的是五个时代。

对蚕丛氏在蜀为王的年代,虽然有唐代大诗人李白《蜀道难》“蚕丛及鱼凫,开国何茫然!尔来四万八千岁”纪咏,但这是诗人天马行空的想象,没有任何依据。据考古学家推测,蚕丛氏应早在商之前的夏代,因为三星堆遗址出土的城墙筑于早商时期,是鱼凫王统一蜀国后才修建的。所以,从蚕丛到开明这五代帝王的时间应该有两千年左右。

2.“五帝”是氏族还是国家?

古蜀“五帝”各以名号的时代分别持续了几百年,那么,这个各有名号的时代是氏族还是国家?这需要具体分析。

《蜀王本纪》《华阳国志》关于蚕丛、鱼凫、柏灌这三“王”的记载都非常少,分别是52个字、71个字。根据蚕丛、柏灌、鱼凫“此三代各数百岁”的传说,任乃强先生在《华阳国志校补图注》中有两段精妙之论:“分析旧籍所传关于蚕丛氏之资料,可以肯定其为原始社会最先形成一个氏族集团之首领。其至周末之时间,说三千岁,为保守数;四千岁,为近似数;估万余岁亦非甚夸。此为结论之一。”[8]“‘此三代各数百岁。此亦犹古代相传,伏羲、神农各数百岁,皆就其十足旺盛年代言之。非一人能活数百岁。任何民族皆有施用于酋长之特称。”[9]可知,蚕丛、柏濩、鱼凫,就是三个各传了数百年的氏族首领的名号。在他们的时代,古蜀国人民的经济生产活动甚至主要还不是“务农”,显然,此时的古蜀还是氏族而不是国家。

而杜宇就不一样了,《华阳国志》在《蜀王本纪》的基础之上说:“后有王曰杜宇,教民务农。一号杜主。时朱提有梁氏女利,游江源。宇悦之,纳以为妃。移治郫邑。或治瞿上。七(巴)国称王,杜宇称帝。号曰望帝,更名蒲卑。自以功德高诸王。乃以褒斜为前门,熊耳、灵关为后户,玉垒、峨眉为城郭,江、潜、绵、洛为池泽;以汶山为畜牧,南中为园苑。会有水灾,其相开明,决玉垒山以除水害。帝遂委以政事,法尧舜禅授之义,(遂)禅位于开明。帝升西山隐焉。时适二月,子鹃鸟鸣。故蜀人悲子鹃鸟鸣也。巴亦化其教而力农务。迄今巴蜀民农,时先祀杜主君。”

这段记载,剔出神话色彩,它至少说明了几个事实:以“杜宇”为名号的氏族进入蜀地后,与当地土著融合,建立了一个包括蜀地和汉中等地的广大区域的政权,即已进入了华夏文化领域;杜宇、开明之间有政权交接之事。即是说,杜宇、开明的时代,蜀地不再是氏族而是国家了。

3.“五帝”之间有无继承关系?

按《蜀王本纪》的说法,“开明”氏族的首领,因为治水有功,最末的那位望帝“杜宇”遂将政权“禅”之于他。这之间是真正的“法尧舜禅授之义”,还是血淋淋的权力斗争,史籍上有不同的说法。不管怎样,杜宇、开明之间确有继承关系是可以肯定的。

而蚕丛、柏灌、鱼凫、杜宇之间,就很难说有继承关系了。

《蜀王本纪》《华阳国志》对古蜀“五帝”关系的描述,很类似于司马迁的《五帝本纪》,这两种“五帝”之间的关系,就如同夏之后的中央政权的国王、皇帝一样,都是一代一代彼此继承的甚至还有的是“禅让”的。这可能吗?

在夏之前没有国家只有氏族的历史中,不会有中央政权。《尚书·尧典》说:“协和万邦,黎民于变时雍。”刘师培《古书疑义举例补·虚数不可实指之例》说:“古代邦国狭小,虞夏之交,计有万国,而后世遂有万邦之语。”[10]这些记载都说明“五帝”时期的中原,是处于“古者四海之内分为万国,城虽大无过三百丈者;人虽众无过三千家者”[11]的诸国林立时代。也就是说,那个时期的黄河中游地区并没有形成统一的政治实体,不同区域间存在互不隶属的政治组织(酋邦或早期国家),每个政治实体以各小流域为单元,控制区域面积不过几百或者上千平方公里,大致是一种“邦国林立”的局面。在这些“邦国林立”中的一个“邦国”,就算它是圣王舜帝的“邦国”,也只不过就是一个稍微大点的部落联盟而已,怎么可能是一个真正意义上的国家呢!

既然夏之前的历史只是一个一个的部落联盟,所以,“五帝”之间的关系就不可能是继承,而是独立的。传说中的“五帝”,很可能就是夏之前历史中那一个一个陆续出现的,或者是并列的,或者是前后的,反正就是部落联盟中影响较大的部落领袖。应该说所谓“五帝”是一种虚指,不一定就是五个人或者五个部落联盟。“五帝”代表的就是夏之前历史中那些影响较大的部落联盟领袖。只是在春秋时代,这些原本没有关系的部落领袖被人为地联系在了一起,而且还有了继承关系。

古蜀“五帝”的情况也是这样。任乃强先生在《华阳国志校补图注》中说:“蚕丛氏原在今茂县之叠溪,尚未进入成都平原,当时不可能脱离原始社会,也不可能建成蜀地之王国。自蚕丛至鱼凫居湔,约一千年,再至杜宇乃得为周世王国……任何民族,在未有文字以前,皆能以口授相传,诵其先祖世代。凡我国先秦书籍所传古史世代皆属此类。”[12]

4.秦灭古蜀国的原因

商鞅变法后,秦国日益强大,欲统一天下。在它的统一活动中首先用兵古蜀。对此,《华阳国志·蜀志》根据《战国策》的记载而说:“秦惠王方欲谋楚,群臣议曰:‘夫蜀,西僻之国,戎狄为邻,不如伐楚。司马错、中尉田真黄曰:‘蜀有桀、纣之乱,其国富饶,得其布帛金银,足给军用。水通于楚,有巴之劲卒,浮大舶船以东向楚,楚地可得。得蜀则得楚,楚亡则天下并矣。惠王曰:‘善。”即是说,秦攻占巴、蜀,是因為其地一是“富饶”,可解决“军用”;二是可“浮大舶船以东向楚”而“得楚”。这都是从军事考虑的大战略。

秦国的这一军事战略在占领蜀和巴之后是得到了实现的。《蜀王本纪》说:“秦为太白船万艘,欲以攻楚。秦为舶舡万艘,欲攻楚。”《华阳国志·蜀志》说:“周赧王……七年,封子恽为蜀侯。司马错率巴、蜀众十万,大舶船万艘,米六百万斛,浮江伐楚,取商於之地为黔中郡。”

5.关于“禹本汶山郡广柔县人,生于石纽”

《蜀王本纪》记载:“禹本汶山郡广柔县人,生于石纽,其地名痢儿畔。禹母吞珠孕禹,坼副而生于县涂山,娶妻生子,名启。于今涂山有禹庙,亦为其母立庙。”这是关于大禹出生地最明确、详实的记载。

作为当时学术界的领军人物,又对地方语言、风俗极有研究的扬雄,要在《蜀王本纪》中写下“禹本汶山郡广柔县人,生于石纽……”这样的文字,一定有他的依据。

我认为,扬雄的依据有二:一是中原学者早在扬雄之前就认为大禹是“西羌”人,“西羌”之地包括古蜀;二是虽然古蜀文献已经消失,但仍有一些信息证明大禹是蜀地羌人。

大禹是蜀地羌人并不是《蜀王本纪》的“发明”,在扬雄之前的许多中原学者就认为大禹“出西羌”,“生石纽”,是蜀人。例如:《荀子·大略》说:“尧学于君畴,舜学于务成昭,禹学于西王国。”陆贾的《新语·术事》说:“文王生于东夷,大禹出于西羌。”李学勤先生说:“《新语》作于汉高祖时,《挟书令》尚未解除,所以‘大禹出于西羌之说一定出于先秦。”[13]陆贾提到“大禹出于西羌”的这句话,不仅代表秦汉人的意见,应该还是百家争鸣时代的共识。正因为如此,在陆贾之后,汉代学者提到大禹,均以“大禹出于西羌”为共识。例如:司马迁《史记·六国年表》:“故禹兴于西羌”;韩婴《韩诗外传》:“禹学乎西王国”;桓宽《盐铁论·国病》:“禹出西羌,文王生北夷”。

扬雄为写《方言》,用了27年的时间去收集资料和实际调查当时方言情况,没有文字却历史悠久的岷江上游羌人必定是他需要调查的区域,他在那里得知“禹本汶山郡广柔县人,生于石纽……”,无论是史事还是传说,他将其写入《蜀王本纪》都值得肯定。在扬雄之后,不仅是蜀中学者,更多的是中原学者也认同大禹是蜀地羌人。

6.关于“李冰作石犀……以厌水精”

秦国的蜀守李冰在修建都江堰时,命人打制五头石犀作为镇水石神,这在《蜀王本纪》《华阳国志·蜀志》中都有记载。《蜀王本纪》:“江水为害,蜀守李冰做石犀五枚。二枚在府中,一枚在市桥下,二枚在水中,以厌水精,因曰石犀里也。”《华阳国志·蜀志》:“秦孝文王以李冰为蜀守……作石犀五头,以厌水精。”

李冰为什么选择以犀牛作为镇水的神兽?

古代因为科学技术落后,生产力水平低下,在强大的自然灾害尤其是水患面前,确有力不从心而需要把降服水患的希望寄托于一些“镇水神物”身上的心理。人们往往会以石、铁等原料打造一个个巨型动物,然后将其沉入河底,希望这镇水神兽能够保佑一方安宁。这些“镇水神物”有牛、狮子、龟,等等。

作为镇水神兽的牛(包括犀牛)、狮子、龟,都是比较丑陋的动物,这是因为在中国古代的五行说教中,土能克水,丑属土,故“丑”能作镇水之用。古书记载,犀牛名通天犀,犀牛角有白纹,感应灵敏,所以称犀牛角为“灵犀”。在神话传说中,犀牛有分水的本领,因此常常被用来作镇水神兽。

李冰修都江堰,以分水疏导为主,岷江被一分为二。他打制五头石犀作为镇水石神,还精确地以不同方式摆放在成都的不同位置,其实就是一种典型的“神兽风水阵”,让江里石犀也在另外空间帮忙分流。这足以证明两千年前的李冰,不仅是一个优秀的工程师,还是一个厉害的风水师!

三、考古发掘对《蜀王本纪》的证明

1929年春天,四川广汉月亮湾农民燕道诚的一个“不小心”,偶然发现了一块精美的玉石器,也惊醒了沉睡3000年的三星堆文明。1986年,考古工作者发掘了两座大型祭祀坑,出土了1000多件美妙绝伦的珍贵文物,引起世界轰动。接着,成都金沙、新津宝墩古城、温江鱼凫城……有关古蜀历史和文化的宝库一个接一个地被发现,被发掘。随着一大批精美、神秘的珍稀文物的出世,一连串历史之谜也接踵而来。

据目前的考古成果说明,三星堆遗址是距今4800年至3000年之间的古蜀王国遗址,之后的金沙商周遗址年代稍晚点;宝墩古城遗址则距今4500年左右,占地276万平方米,其规模仅次于浙江余杭良渚古城与山西襄汾陶寺古城,是中国第三大史前古城。[14]众多考古发现证明古蜀国作为独立的政权实体,与夏商王朝并存。殷商卜辞中有许多与蜀商往来的内容,为成都平原大量的古蜀考古发掘提供了文献支撑。

我们必须感谢扬雄,是他给我们留下了《蜀王本纪》,也才有了《华阳国志》。至少,这两本古籍对古蜀的考古发掘,有不少有力的印证。

然而也得承认,还有许多古蜀考古发掘出的成果在《蜀王本纪》《华阳国志》里是找不到相对应的记载的,这就使有关古蜀历史与文化的研究出现一个重要问题——如何去科学地融合文献记载与考古发掘资料。

谢桃坊先生在《古蜀史料辨伪》一文中认为:古蜀史是指秦国灭蜀以前西蜀地域的历史,这同中国殷商以前的古史一样,虽然有一些传说性质的文献资料,却难以作为历史研究的事实,因而不能构成真正的信史。然而自司马迁在《史记》里记述中国“五帝”世系以来,学术界即存在视传说为信史的倾向,并得到主流文化的认同。各地域亦出现类似的情形,即为本地域寻找出悠久的文化渊源,又将它与中原文化联系。[15]

可以说,长期以来,对古蜀历史的研究情况完全符合谢桃坊先生的论述。

不过,笔者还认为,尽管古蜀“五帝”尤其是蚕丛、柏灌、鱼凫这前三帝的来源很可能就是“汉代人所记蜀人传说……三四著名之酋长”,但是,经过两千余年的演化,它早已深入人心,成为了古蜀历史、文化、时代的代表符号。

诚如林向先生在《〈蜀王本纪〉与考古发现》一文中所说:“不妨把《蜀王本纪》《华阳国志》等记载的蜀王世系的传说,看作是对社会历史发展程度‘顺序的一种‘记忆和传播,它是有历史事实为依据的,但它有‘虚构夸张的、‘把许多人和事集中在一个人身上、‘有后代叠加的成份,所以不可能是有什么准确起迄年份的‘三代或‘五代蜀王的王朝史,而只是反映古蜀文明化发展进程和特征……”[16]

注释:

[1](晋)常璩撰,任乃强注《华阳国志校补图注》卷十“先贤士女总赞论”,上海古籍出版社1987年版,第534页。

[2](晋)常璩撰,任乃强注《华阳国志校补图注》卷十二“序志”,第723页。

[3](晋)常璩撰,任乃强注《华阳国志校补图注》“前言”,第4页。

[4](晋)常璩撰,任乃强注:《华阳国志校补图注》卷三“蜀志”,第119页。

[5](清)严可均校辑《全上古秦汉三国六朝文》,中华书局1958年影印本,第414—415页。

[6](晋)常璩撰,任乃强注《华阳国志校补图注》卷三“蜀志”,第118页。

[7](晋)常璩撰,任乃强注《华阳国志校补图注》“前言”,第1页。

[8](晋)常璩撰,任乃强注《华阳国志校补图注》第219页。

[9](晋)常璩撰,任乃强注《华阳国志校补图注》第119页。

[10]刘师培:《古书疑义举例补》,中华书局1983年版。

[11](汉)刘向:《战国策·赵策·襄文王下》,上海古籍出版社1998年版。

[12](晋)常璩撰,任乃强注《华阳国志校补图注》第119页。

[13]李学勤:《禹生石纽说的历史背景》,载《大禹及夏文化研究》,巴蜀书社1993年版,第201页。

[14]《四川新津宝墩古城考古揭秘:4500年前成都政治文化中心》,载《天府早报》2014年2月25日。

[15]谢桃坊:《古蜀史料辨伪》,载《蜀学》第5辑,巴蜀书社2010年。

[16]林向:《〈蜀王本纪〉与考古发现》,载《四川大学学报》2011年第5期。

作者:四川省對外文化交流中心研究员