从夺志未遂看清代甘肃妇女的法律地位

——立足“甘肃通志”的考察

2018-06-25龚先砦

龚先砦

(湖北工程学院, 湖北 孝感 432100)

中国古代社会总体上看是一个以男性为中心的社会,妇女的法律地位相对低下。“男尊女卑”“从一而终”“一女不嫁二夫”的观念对妇女有较强的约束力。明清时期,很多妇女在丈夫去世之后,执意守寡终身以明志。从守志的角度研究包括清代在内的古代妇女的法律地位,是一个比较好的视角,相关成果较为丰硕,但从夺志的角度反向研究清代妇女地位的成果目前尚不多见。本文拟以地方志为基础,从夺志未遂的角度对清代甘肃妇女的法律地位进行初步探讨,以推动对古代社会妇女法律地位问题的研究。

一、守志、夺志与夺志未遂

(一)守志

所谓“守志”,亦称“守制”,是指妇女在丈夫死后在夫家守节不再改嫁的行为。中国古代,妇女受“夫死不嫁”“烈女不嫁二夫”“饿死事小,失节事大”等礼教的影响以及统治者旌表烈妇、节妇,提倡妇女守节等措施的制约,夫死之后往往不再改嫁,甚至订婚尚未出嫁的女子,在其未婚夫死后也到夫家守节不嫁。守志的思想以及与之相关的贞节观念自古就有,但在实践中普遍得以推行则是宋代程朱理学成为官方哲学之后的事。清人方苞曾言:“尝考正史及天下郡县志,妇人守节死义者,周、秦前可指计,自汉及唐亦寥寥。北宋以降,则悉数之不可更仆矣。”[1]明清时期,由于统治者的大力倡导,守志现象达到登峰造极的地步。一个重要的表现就是,各省府州县的地方志中往往在人物志专辟“列女”“贞烈”“节妇”等篇章,详细记录本地妇女的节烈之举,使这些贞节烈女不仅光耀一时,还能名垂后世。

(二)夺志与夺志未遂

夺志是“守志”的对称,本意是“迫使改变志向”,本文中专指他人迫使妇女改变守节之志而另嫁他人的行为。从字面上看,强迫是夺志的重要特征。但清代社会实践中,使妇女改变心意另嫁他人并非全都出于强迫。行为人既可能出于私利而逼迫妇女改嫁,也可能出于怜悯而规劝其再适。前一种情形带有强制性,与“夺志”的“夺”字相契合,后一种情形的强制色彩不如前者突出。为方便讨论,本文将这两种行为统称为“夺志”,并将强迫妇女改嫁之举称为“强夺”,而将规劝妇女改嫁之举称为“劝夺”。

由于夺志与统治者倡导的礼教思想、贞节观念相违背,往往被视为违法行为而受到制裁。如唐律规定:“诸夫丧服除而欲守志,非女之祖父母、父母而强嫁之者,徒一年。”[2](卷十四,P265)此后,《宋刑统》《元典章》《大明律》《大清律例》都规定对守志妇女不得随意强迫其改嫁。在这种社会背景和法律制度之下,立志守节的妇女对于夺志行为可能会表现出强烈的排斥。很多夺志行为由于妇女以死相抗、自伤自残或苦苦哀求,最终无法付诸实施,本文将这种现象称之为“夺志未遂”。夺志未遂的现象比普通的守志行为更能体现出妇女的坚贞不二,更能得到地方志编纂者的青睐,从而成为研究妇女思想、行为和社会地位的重要史料。

二、见诸“甘肃通志”的夺志未遂

(一)“清代甘肃”与“甘肃通志”

“清代甘肃”是一个特定的概念,在区划上与今日甘肃省存在一定的差异。清代甘肃系从陕西省析出,《四库全书总目提要》载:“康熙二年,始以陕西右布政司分驻巩昌,辖临洮等府。后又改为甘肃布政司,增置甘、凉诸郡,设巡抚以莅之,於是甘肃遂别为一省。”[3]光绪十二年(1886)新疆改建行省,从甘肃省划出镇西府、迪化州之后,甘肃“东至陕西(及鄜州、邠州);南至四川(保宁、龙安);西南至青海;北至阿拉善、额济纳二旗(及喀尔喀札萨克图汗部)。广二千一百二十里,袤一千四百十里”[4],管辖兰州府、巩昌府、庆阳府、西宁府、凉州府、甘州府,泾州、固原、阶州、秦州、肃州、安西六个直隶州和化平川直隶厅。因此,本文中所称“清代甘肃”的地理范围不限于今日之甘肃省,还涉及青海、宁夏、新疆等省区的部分地域。

“甘肃通志”是对清代甘肃省全省志书的统称,主要包括《甘肃通志》和《甘肃新通志》两部方志。《甘肃通志》修于雍正六年(1728),成书于乾隆元年(1736),属于清代前期的志书,所记载的清代历史相对较短。《甘肃新通志》纂修于光绪三十四年(1908),成书于宣统元年(1909),历时近两年。纂修时清朝已濒临覆亡,《甘肃新通志》记载的清代历史因而相对较为完整。《甘肃新通志》卷帙浩繁,在结构和体例上较之旧志都有较大的创新,全书约三百余万字,卷数为旧志的两倍。《甘肃新通志》并非简单地对旧志予以增修,部分旧志中的内容并不见诸《甘肃新通志》,因此在考察清代甘肃地方史实时,《甘肃通志》与《甘肃新通志》都不可或缺。

(二)“甘肃通志”中夺志未遂的事例

笔者以国家图书馆藏特色资源——数字方志中的《甘肃通志》和《甘肃新通志》为依据,对清代甘肃妇女面临的夺志未遂现象进行了梳理。《甘肃通志》卷四十二、卷四十三《列女传》记载了约304名妇女的贞烈之举,其中被夺志而未遂者18人,占5.92%。《甘肃新通志》卷七十六至卷八十四共分九卷记载了约5950名妇女的节烈之举,其中被夺志而未遂者共120人,占2.05%①。剔除重复记载的10人,两部“甘肃通志”共记载了128名被夺志而未遂的妇女。

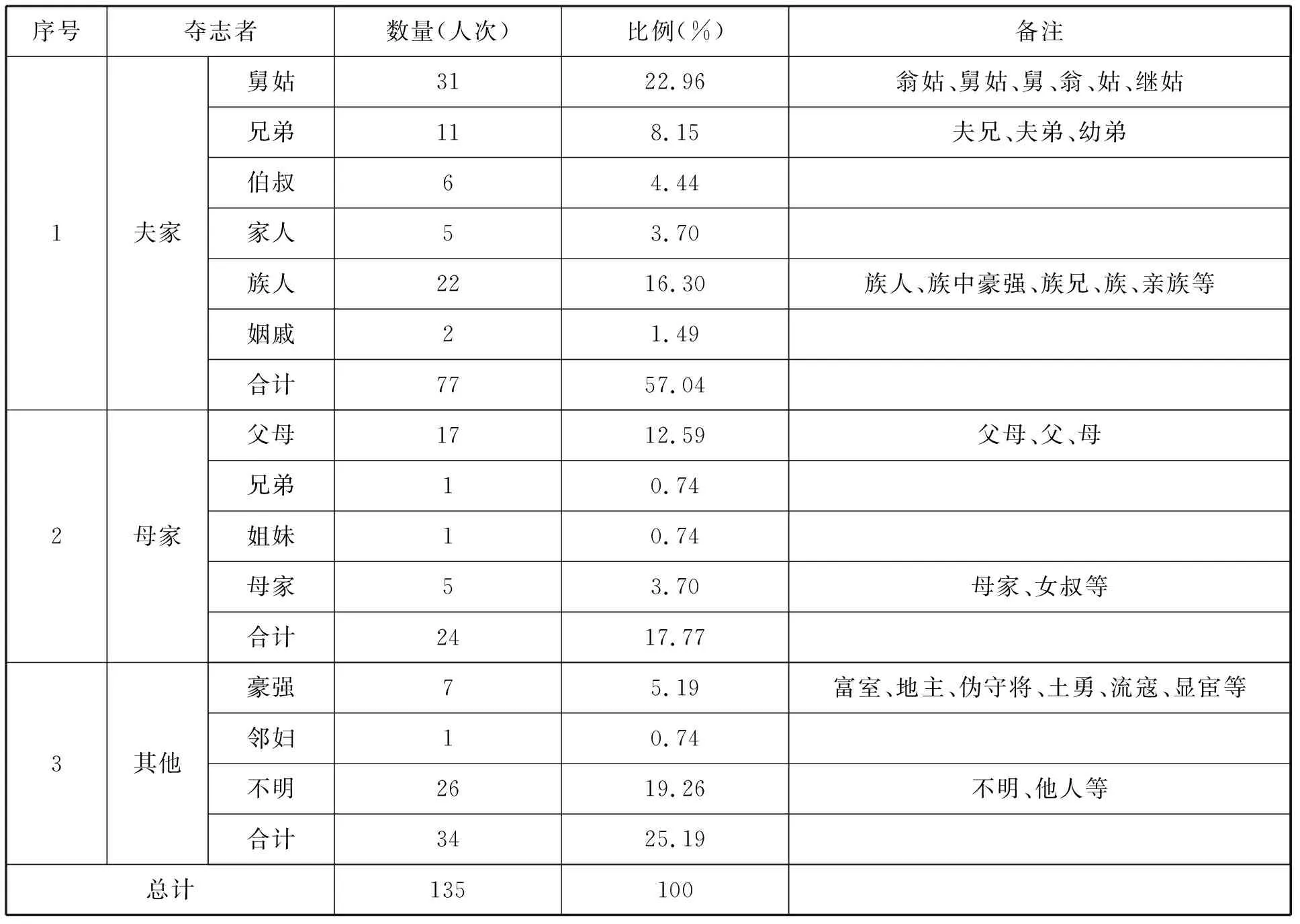

从“甘肃通志”的记载来看,清代甘肃妇女面对的夺志者可以说是形形色色,既有舅姑、父母、夫兄弟、亲兄弟,也有族人、姻戚,甚至还有地方豪强或流寇。具体情况见表1:

表1 “甘肃通志”所载清代甘肃妇女遭遇的夺志者类型统计表②

从表中数据来看,清代甘肃守志妇女面临的夺志威胁主要来自夫家,占到57.04%。若考虑到地方志中“或有劝再醮者”等不明身份的夺志者中可能包含夫家之人,则这个比例会更高。夫家夺志者中,又以舅姑(含舅、姑一方)为主,约占所有夺志者的22.96%;其次是族人,约占16.30%。而母家对妇女守志威胁最大的无疑就是父母(含父、母一方),约占夺志者的12.59%,在母家夺志者中占到绝大多数。从性别上看,除姑、母之外,其他女性夺志者仅出现“邻妇”和“其妹”两例,只占到总数的1.48%。夫家与母家之外,被明确记载的夺志者主要是当地豪强,包括邻邑富室、地主、伪守将、土勇、流寇、显宦等多种类型,约占5.19%。

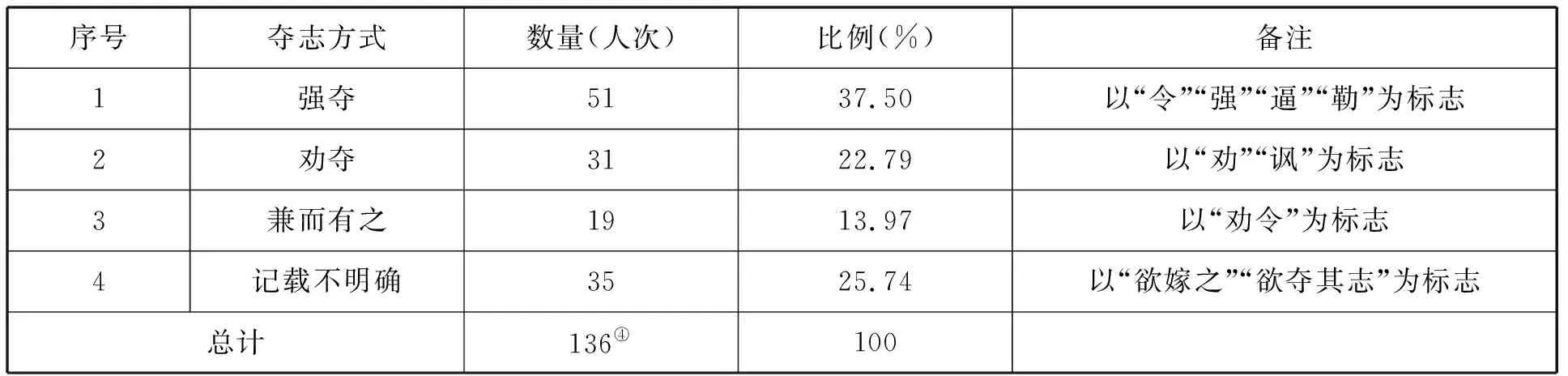

从记载来看,清代甘肃妇女面临的夺志方式包括前文所称“强夺”“劝夺”两种。具体情况见表2:

表2 “甘肃通志”所载清代甘肃妇女遭遇的夺志方式统计表③

从表2数据来看,清代甘肃妇女被夺志的情形中,强夺多于劝夺,相差14.71%。由于“甘肃通志”在行文中有25.74%的情形仅言“欲夺其志”“欲嫁之”,而未明言是逼迫改嫁还是劝告改嫁,这一部分不好直接归入强夺或劝夺。但从具体情形来看,这种情形下夺志部分带有一定的强制色彩,如:

生员陈鹏翔妻曹氏,安定人。年二十三夫亡,有遗娠。母家欲夺其志,氏决意不从,数月后生子……[5](卷四二,P39)

方策妻赵氏,安化人,夫亡年二十八岁,翁姑老,遗子幼。姑以家贫媳少,欲夺其志,氏剪发誓死,供奉菽水,抚三子成立……[5](卷四三,P14)

智文耀妻宋氏,狄道人,年二十四夫亡。姑怜其少,欲嫁之,氏趣投井,赖急救而生,孝奉孀姑……[6](卷七七,P10)

王文章妻郭氏,化平圣女里人,……于归后事舅姑甚得妇道。年二十夫亡,家贫藉纺织奉舅姑抚孤。道光十八年,大饥,舅姑欲夺其志,氏引刀割鼻誓死靡他……[6](卷七八,P109)

沈万積妻张氏,平罗人。年二十五夫亡,家贫无依,有欲夺其志者,以死自誓,抚三子孝、礼、忠俱成立……[6](卷八一,P65)

上列五例,均只记载母家、舅姑或父母“欲夺其志”“欲嫁之”,似无强迫之意,但夺志者多系被夺志妇女的尊亲属,对被夺志者有一定的制约权。妇女在得知被夺志之时,或“决意不从”“以死自誓”“剪发誓死”,或“趣(趋)投井”“引刀割鼻”,这些较为激烈的反应表明妇女精神上感受到了强大的压力。可见,尽管这类记载中没有“令”“迫”“逼”“勒”等明显带有强制性色彩的用语,但我们不能因此排除其中的精神压迫。

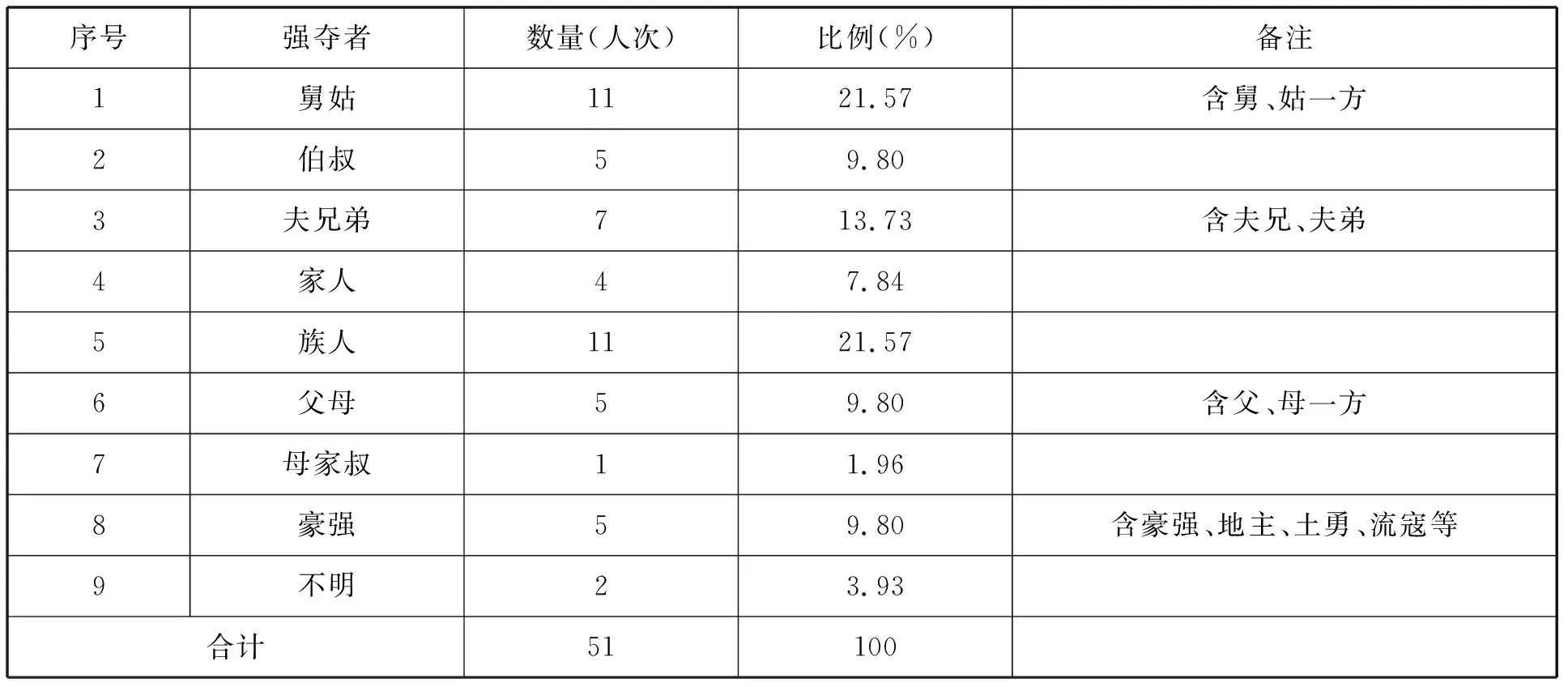

单就强夺而言,夺志者也呈现出多样化的特征。具体情形如表3所示:

表3 “甘肃通志”所载清代甘肃妇女被强行夺志情况统计表

从表3中所列数据来看,51人次的强行夺志除2人次主体记载不明确之外,其他49人次分别由8类不同的主体实施,包括夫家、母家亲属及豪强、地主等。

需要说明的是,强夺与劝夺有时并无明确的界限。舅姑或父母可能基于对妇女的怜悯而劝其改适,但这种劝夺本身就带有一定的强制色彩。这一点从地方志中频繁使用“劝令改适”“劝令再醮”等用语中可以窥见一斑,此类记载占到了13.97%。同时,当劝夺不奏效而夺志者基于自己的身份对妇女的意志又具有一定的强制力时,劝夺可能就会上升为强夺。如“回民马有骥继妻张氏,狄道人,夫病故,氏年二十二。夫前子一,氏子一女一,抚养之誓不再适。阅一载,姑以家贫,屡次劝嫁,氏不从。姑暗通媒妁,约日令人强娶。及期,氏早起研磨忽闻此信,哄前子出,缚子女手足自缢死。”[5](卷四二,P17)姑屡次劝嫁未果,后与他人相约强嫁张氏,较为温情的劝夺演变为强行逼嫁,最终导致张氏抛下儿女自缢身亡,劝夺向强夺的转化过程在记载中体现得较为明显。这也是本文将“劝夺”也作为夺志行为方式之一的一个重要原因。

从记载来看,被夺志妇女的子女状况各有不同。具体情况见表4:

表4 “甘肃通志”所载清代甘肃被夺志妇女子女状况统计表

从表4数据可以看出,有子而被夺志的情形居于多数,占到了一半以上。即便把子女状况记载不明确的情形也视为无子,有子而被夺志的情形仍占多数。在有子而被夺志者中,被夫家夺志的有41人次(占30.38%),被母家夺志的只有9人次(占6.67%),相差较为悬殊;而在无子被夺志者中,被夫家夺志的只有18人次(占13.33%),被母家夺志的有11人次(占8.15%),相差不大。

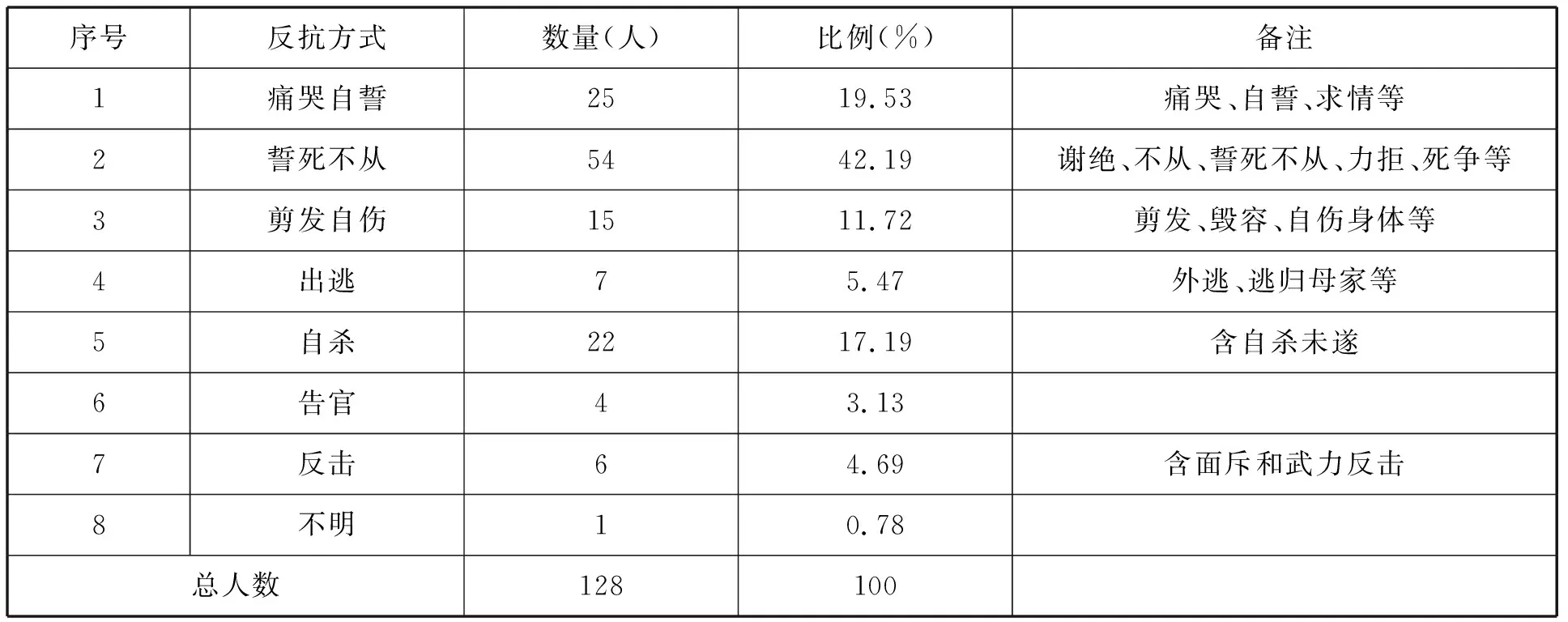

夺志与妇女守志的愿望相违背,因而会招致妇女的反抗。被地方志记载下来的贞节烈女,反抗往往会更加激烈。从“甘肃通志”的记载来看,清代甘肃守志妇女遭遇夺志时的反抗方式有多种,包括悲泣号哭、剪发自誓、毁容自残、自杀身亡或求助于官府。具体情形见表5:

表5 “甘肃通志”所载清代甘肃被夺志妇女反抗情况统计表⑤

表5数据表明,“甘肃通志”所载清代甘肃妇女遭遇夺志时,半数以上会以言辞的方式表明自己誓死不从的立场;有11.72%的妇女采取剪发、毁容、自伤身体的方式表示反抗;有17.19%的妇女自杀以明志;有3.13%的妇女求告于官府,让官府对夺志者予以制裁,其中2例如下:

周宏祚妻安氏,金县人,年二十四夫亡。夫从弟某欲夺志,潜约人强娶,氏闻越岭数十里逃归母家告其父控诸官法惩之乃免。遂孝奉翁姑抚孤成立……[6](卷七七,P1)

生员祁贞吉妻孙氏,狄道人,年二十五夫亡,遗三孤皆幼。有夫族兄弟强欲嫁之者,氏投诉州官,许某以重法惩之而止。抚三成立,守节五十年卒……[6](卷七七,P14)

可见,官府的介入最终阻止了夺志者的行为,保全了安氏、孙氏的名节。另有4.69%的妇女面斥夺志者或采用武力的形式反击。为了达到不被夺志的目的,个别妇女甚至不惜杀伤或杀死对方,兹录1例如下:

侯定忠妻高氏,皋兰人,年二十九夫亡,守节,家极贫,乞食抚养二子。同治八年,土勇王某欲强妻之,纠其党来劫。氏以铁斧斫伤一人,余始奔散,由是贞操益厉[6](卷七六,P76)。

这种武力反击比自杀自残更加激烈,毕竟自杀自残是在消极地逃避,而武力反击则是积极地争取自己的生存空间,对于妇女来说更加难能可贵。

由以上分析可以看出,“甘肃通志”所载128名守节妇女被夺志未遂的情形较为复杂,在夺志者、夺志方式、子女状况等方面都有值得研究的内容。在妇女的反抗之下,这些夺志行为最终都没能得逞。

三、夺志未遂反映出的清代甘肃妇女的法律地位

“甘肃通志”作为地方志书,有关“列女”的内容重在记载并褒扬妇女的贞节,夺志既遂从而改嫁的妇女因与“列女传”的主旨相悖无法载入史册,因而夺志未遂成为包括“甘肃通志”在内的地方志书有关夺志的唯一记载。前文所论夺志未遂的历史事例反映的只是一部分甚至一小部分妇女的生存状况,但窥小而见大,相关记载可以作为研究清代甘肃妇女法律地位的依据。从前文的分析来看,对此问题可从以下几个方面来加以认识:

首先,清代甘肃守寡妇女处于人员范围较广的男性的支配之下。中国古代,男尊女卑的思想可谓源远流长,到清代更是得到了长足的发展。一般情况下,对“男尊女卑”问题的探讨离不开特定的语境,要么从宏观上着眼于社会整体状况,要么从微观上着眼于较为密切的男女亲属,如父女、夫妻、兄妹等,探讨两个没有亲属关系的男女个体(如皇后甲与农夫乙、甲县某男子与乙县某女子)的尊卑问题没有实际意义。“甘肃通志”的记载所体现出来的男尊女卑问题主要是微观上的。见诸“甘肃通志”的夺志未遂现象表明,清代甘肃守寡妇女面临着范围广泛的男性的支配。从表1的内容来看,除豪强逼嫁这种特殊情况以外,能够对寡妇守志的行为加以干涉的男性包括舅、父、夫家兄弟、母家兄弟,以及伯叔、族兄、族人甚至姻戚。舅、夫家兄弟是夫家男性亲属的代表,父、母家兄弟是母家男性亲属的代表,伯叔、族兄、族人是宗族之内男性亲属的代表。妇女守节之志被这些人所夺,是夫权、父权和族权对妇女重重制约的表现,本身已体现出妇女较为低下的家庭地位、社会地位。而“甘肃通志”所载姻戚夺志事例表明清代甘肃妇女在精神上受到更多男性的支配,其法律地位更为低下。

姻戚本义是因婚姻关系结成的亲属关系,指代的亲属范围比较广泛。姻戚夺志见于《甘肃新通志》,具体事例如下:

张材妻吴氏,皋兰人,年二十二夫亡。姻戚以其无子,劝令再醮,氏矢志奉养孀姑,继夫弟之子锡品为嗣,抚育成立,守节终身。已蒙旌表。

职员秦诰嘉妻李氏,皋兰人,年十九夫亡。姻戚以其年少无出,劝令改醮,氏厉色拒之。时翁犹在堂,事之惟谨……[6](卷七六,P31,47-48)

此类事例尽管只有2例,在128名妇女遭遇的135人次夺志事例中只占1.48%,但它毕竟是一种客观存在的情形,不应被忽视。对于已婚妇女来说,姻戚当指夫家的姻亲。在《甘肃新通志》同一卷中,编纂者在记载夫家夺志事例时,除姻戚外还提及舅姑、夫兄弟、伯叔、家人、族人等不同称谓。编纂者将姻戚与这些亲属称谓相提并论,显然是将姻戚作为与家人、族人等相并列的一种亲属关系。这些亲属有的早已超出五服的范围,与守寡妇女之间的关系非常疏远。即便如此,他们仍能“劝令再醮”,而非“劝再醮”“劝再嫁”“劝他适”,可见其对妇女的意志也有一定的支配性。由此可见,“甘肃通志”的记载表明清代甘肃妇女除受母家、夫家及其宗族男性亲属支配之外,还可能受到范围更大的其他男性亲属的支配。

其次,为夫家生子并不足以消除被夺志的可能性,反而更容易被夺志。古代婚姻不是男女二人之事,而是两个家族之事。合二姓之好,上以事宗庙、下以利后嗣是婚姻的意义所在,传宗接代、延续香火是妇女的重要使命。结婚之后,为夫家生子往往会提高妇女被夫家认可的程度,反之,无子甚至可以成为丈夫休妻的理由。以此为前提,一个合乎逻辑的结论便是,丈夫去世之后,为夫家生子的妇女更难被夺志。但从前文的分析可以看出,“甘肃通志”所反映出来的情形似乎并非如此——30.38%的夺志未遂发生在妇女为夫家生下儿子(甚至不止一子)的情况下,较之无子而被夺志的情形,比例高出一倍以上。而且,表4的数据表明,生子的妇女更易于被夫家夺志。尽管“甘肃通志”所记载的事例均系夺志未遂,但这些数据足以表明为夫家生下儿子并没有相应地提高妇女的家庭地位。或许,在艰难的生计、贵重的彩礼面前,失去丈夫的妇女尽快改嫁对夫家更有现实意义。

再次,清代甘肃妇女守节之志可被诸多亲属强夺。就再嫁而论,唐宋元明历代法律在禁止强迫妇女改嫁的同时,都允许一定范围内的亲属夺志:“妇人夫丧服除,誓心守志,唯祖父母、父母得夺而嫁之”[2](卷十四,P265)。能够夺志的亲属往往限于女之祖父母、父母,其他人员夺志属违法行为,应依律制裁。唐律有关制裁的条文前已述及,《宋刑统》的规定与之基本相同:“诸夫丧服除而欲守志,非女之祖父母、父母而强嫁之者,徒一年;周亲嫁者,减二等。各离之。”[7]《大明律》中沿袭唐宋时期的规定,只是对刑罚稍有减轻[8]。可见,唐宋明历代法律允许女之祖父母、父母夺志,实践中舅姑夺志的现象也比比皆是。清代法律则有所不同,《大清律例》规定:“其夫丧服满,果愿守志,而女之祖父母、父母,及夫家之祖父母、父母强嫁之者,杖八十。期亲加一等。大功以下又加一等。”[9]即便是女家及夫家祖父母、父母,也不得强行夺志。之后,例文进一步规定:“其孀妇自愿守志,而母、夫家抢夺强嫁者,各按照服制照律加三等治罪”。可见,对于自愿守志的妇女,母家、夫家任何亲属都不得强行夺志。当然,这种规定的意图在于进一步维护纲常名教,阻止妇女再嫁,而非尊重妇女的自由选择权。

从“甘肃通志”的记载来看,对妇女强行夺志者范围较为广泛。表3的统计表明,“甘肃通志”所载夺志未遂现象中,强夺者包括多种类型。从比例上看,依次是舅姑、族人、夫兄弟、伯叔、父母、豪强、家人、母家叔等。这已大大超出了前代允许夺志者的范围,更为清律所不容。但事实上,大清律例的相关律条并没有得到较好的贯彻,诸多来自夫家、母家的亲属乃至豪强都实施过强夺妇女守节之志的行为。这些强行夺志的行为共有51人次,占全部夺志行为的37.78%,其中有11人次导致妇女自杀(含未遂),约占8.15%。尽管载入“甘肃通志”的事例均系夺志未遂,行为人的意图未能得以实现,但这些不同类型的人员敢于违反律条对妇女强行夺志,一方面说明律例确立的法律规范未能得到有效的实施,另一方面也说明妇女在再嫁的问题上没有多大的自主权。

最后,官方对夺志行为的制裁力度较为有限。夺志者应当受到制裁早已写入大清律例,但现实中夺志者却较少受到惩处。“甘肃通志”中记载的135人次夺志未遂事例中,仅有6例有官府的介入。其中,4例系妇女主动求告于官(已如前述),另有2例如下:

周彩妻马氏,徽县人。……彩病故,氏守志抚孤。瑚见氏年少有姿,起意招赘。氏拒绝不从,瑚强立婚约,氏见瑚奸计强锋,随于次早自缢深山树上。郭瑚问拟发边卫充军……[5](卷四三,P65-66)

廩生张福鸿妻李氏,金县人,年二十五夫亡,抚孤年余。夫弟福汉私与靖远展姓约,纠众十数人夤缚氏手掠至展姓家。氏大骂,勺水不入口,举家悚骇。诘旦,氏族闻之,控于靖远县官,迎氏归……[6](卷七七,P8)

从记载来看,这两例中一例未明确记载系何人控告,另一例系族人控告而起。6例中,除郭瑚因强立婚约迫令马氏改嫁被“问拟发边卫充军”之外,其余几例未见明确的刑罚,甚至仅有官府“许某以重法惩之”的承诺而已。因此,这6例中的夺志者是否真正受到官府的制裁还不确定。官府介入的这6例仅占“甘肃通志”所载全部夺志未遂事例的4.44%,在51起强夺事例中也只占11.77%。总之,妇女对告官的认可度较低,没有将其作为反抗夺志的主要方式,有限的几起告官事例也难见官府依律制裁的记载。可以说,《大清律例》相关规定的实效不佳,官府对夺志行为的制裁力度较为有限。

从地方志的主旨和行文来看,夺志未遂往往是作为妇女守志的一种衬托而被记录下来的。或许在地方志的编纂者看来,“守志——夺志未遂——死心塌地地守志”这种人生经历更能体现出妇女誓不再嫁的坚定决心和守节终身的坚强意志。倡导守志是对妇女人性、思想进行禁锢的一种表现,夺志也是对妇女自由意志的一种干涉,甚至强制。守志与夺志在客观行为方面看似矛盾,但在干涉妇女自由、压抑妇女人性方面是一致的。因此,绝不能把夺志与张扬女性权利、提升妇女地位划上等号。“甘肃通志”所载夺志未遂的事例从微观上揭示出清代甘肃妇女民事主体地位不受尊重、法律地位较为低下的事实。

注释

① 此处的妇女人数以《甘肃通志》《甘肃新通志》中记载了较为完整的个人信息者为准,诸多殁于回乱的妇女仅存姓氏而无相关节烈事迹,笔者在统计时未予计入。由于影印史料较为模糊,统计数据可能存在一定的误差,在此予以说明。

② 表中数量以人次为准,由于同一位妇女可能面临同时或不同时期来自不同夺志者的威胁,最终的统计数据会超出被夺志者的总人数。

③ 表中数量也以人次为准,由于同一位妇女可能遭遇不同方式的夺志,因而最终的统计数据可能超出被夺志妇女的总人数。

④ 存在一位妇女先被劝夺后被强夺的情形,故此处统计数据较表1总数多1人。

⑤ 因同一名被夺志妇女可能会有多种反抗方式,故此处数量之和大于妇女总人数。

参考文献:

[ 1 ] [清]方苞.方苞集[M].刘季高,校点.上海:上海古籍出版社,1983:105.

[ 2 ] [唐]长孙无忌,等.唐律疏议[M].刘俊文,点校.北京:中华书局,1983:265.

[ 3 ] [清]纪昀,总纂.四库全书总目提要[M].石家庄:河北人民出版社,2000:1849.

[ 4 ] [清]赵尔巽,等.清史稿[Z].北京:中华书局,1977:

2110.

[ 5 ] 甘肃通志(乾隆)[Z].北京:国家图书馆数字方志:1736:39.

[ 6 ] 甘肃新通志(光绪)[Z].北京:国家图书馆数字方志,1909.

[ 7 ] 宋刑统[Z].薛梅卿,点校.北京:法律出版社,1999:

249.

[ 8 ] 大明律[Z].怀效锋,点校.北京:法律出版社,1999:

61.

[ 9 ] 大清律例[Z].田涛,郑秦,点校.北京:法律出版社,1999:207.