贺兰山同域分布高山麝和阿拉善马鹿秋季食性的比较研究

2018-06-23刘振生孙玉姣王继飞滕丽微

徐 嘉,暴 旭,刘振生,2,高 惠,赵 唱,孙玉姣,王继飞,滕丽微,2,*

1 东北林业大学野生动物资源学院,哈尔滨 150040 2 国家林业局野生动物保护学重点开放实验室,哈尔滨 150040 3 宁夏贺兰山国家级自然保护区管理局,银川 750021

同域分布物种对资源的竞争是群落生态学研究的热点之一。许多研究表明竞争是导致不同物种对资源利用不同的主要因素之一,使不同物种之间的形态和行为产生差异[1- 4]。高山麝(Moschuschrysogaster)是国家Ⅰ级重点保护野生动物,同时也是贺兰山森林生态系统中的关键物种,贺兰山是该物种在我国分布的最北缘。由于高山麝栖息生境的破碎化及人类的乱捕滥猎致使贺兰山的高山麝数量已极为稀少,其种群现状及与保护相关的研究已是当务之急[5]。阿拉善马鹿(Cervusalashanicus)目前仅分布于宁夏和内蒙古交界的贺兰山中段,属国家Ⅱ级重点保护野生动物,是我国唯一幸存的该亚种的有效种群[6-7]。

根据取食不同植物类型的形态特征和反刍动物的生理特点,高山麝属于精饲者,而阿拉善马鹿是介于精饲者和粗饲者之间的中间类型[8-11],秋季,两种动物都生活在贺兰山的山地针叶林带,都以林内和林缘的草本植物为食[12-15]。因此,它们之间可能具有潜在的食物竞争。在北方地区,秋季是食草动物大量取食食物,为越冬储存能量的关键时期,笔者对贺兰山地区同域分布的高山麝和阿拉善马鹿的秋季食性进行研究,以了解这一时期二者食性的异同,可以为更加科学合理的保护这两种珍稀野生动物提供科学依据。

1 研究地概况

贺兰山位于银川平原和阿拉善高原之间(38°21′—39°22′ N,105°44′ —106°42′ E),山势近南北走向,东西宽约30 km,南北长约250 km,海拔高度一般为2000—3000 m,贺兰山东面是毛乌素沙漠,北部是乌兰布尔沙漠,西面为腾格里沙漠,是三大沙漠的分界线,同时也是温带荒漠与温带荒漠草原之间的分界线,在我国西北地区的地理划分上具有重要的位置[16]。植被垂直分布明显,从山麓到主峰有4个植被垂直带:①山地草原带,分布于海拔1400—1600 m;②山地疏林草原带,位于海拔1600—2000 m;③山地针叶林带,分布于海拔1900—3100 m的中山和亚高山地带;④亚高山灌丛和草甸带,位于海拔3100—3556 m的主峰周围地带[17]。贺兰山处在典型大陆性气候区域范围内,具有山地气候特征。气候变化大,年均气温-0.8℃,年均降水量420 mm,年均蒸发量2000 mm,秋季增温较快,天气不稳定并多大风,但维持时间很短,从10月初见到霜降开始很快进入冬季。秋季气候变化比较明显,雨量增多,早霜来临后很快进入冬季[18-19]。

2 研究方法

食草动物食性的常见研究方法主要包括胃分析法、室内饲喂法、粪便显微组织学分析法、直接观察法和利用法[20]。许多学者认为粪便显微分析法可以准确的确定动物的食物组成,结果较为精确,并且易于取样,相较其他方法更适用于我国食草动物的食性研究。

2.1 植物和粪便的采集

选择高山麝和阿拉善马鹿秋季分布较为集中的几个沟系,沿沟口向山脊方向划定44条样线,覆盖两个物种分布的所有生境类型和海拔高度,样线行走过程中拾取两个物种较为新鲜的粪便(根据颜色深浅、表面的光泽程度、风干程度等方面作为新鲜度的衡量标准,根据粪便的外部形态和大小进行物种区分),每个粪堆拾取2—3粒放入取样袋中,并记录采集的相关信息(包括取样时间、GPS位点、生境类型等)。由于高山麝野外数量稀少,采集样本花费时间较长,为保证数据量达到统计学要求,最终分别累计采集高山麝及阿拉善马鹿粪便样本各40份。在粪便样本采集的过程中,沿途采集沟系内所有植物种类各两份放入采集袋中(采集其花、茎、叶等具有识别特征的部分),一份作为分析粪便显微组织中参考的标准切片,另一份用来进行植物种类鉴别。

2.2 显微制片

将采集的参考植物和粪便标本在60℃烘箱里烘72 h至恒重,用筛孔为1 mm的粉碎机粉碎,然后在40—100目分样筛中筛选,取筛上样。制片时取1 g左右放入培养皿中,倒入少量解离液(NaClO)至培养皿约1/3处,并确保样品被解离液全部浸没。3—5 h后制作临时装片观察其细胞形态清楚程度,待细胞形态清晰后将内容物转入200目分样筛中冲洗2 min,放入洗净的新培养皿中,用花红番红染色剂染色30 min。染色结束后先冲洗2 min洗去染色液,用蒸馏水使其充分展开,再用滤纸吸掉水分。滴1 g甘油,确保样本充分展开后,用加拿大树胶封片并贴上标签待观察。每种参考植物制作3张显微片,每种复合粪便(每条沟系中粪样混合在一起)样本制作10张显微片待检。

2.3 显微片的镜检

每张显微片在100×的显微镜下检查10个视野,记录每个视野中出现的可辨认植物表皮角质碎片,求出每种植物在高山麝和马鹿复合粪便样本中出现的频率F(%),依公式F=100(1-e-D)转换为每个视野中每种植物可辨认表皮角质碎片的平均密度D,D又可转换为相对密度RD。RD为动物食物中每种植物的干重组成比例,根据该值可得出动物秋季的食物组成。RD=(每种植物可辨认的表皮角质碎片的密度)/(各种植物可辨认角质碎片的密度之和)×100%。镜检结束后,用100×(或400×)的显微数码照相机对所有显微片拍照,作为资料保存[21-23]。

2.4 数据分析

3 结果

3.1 高山麝的秋季食性

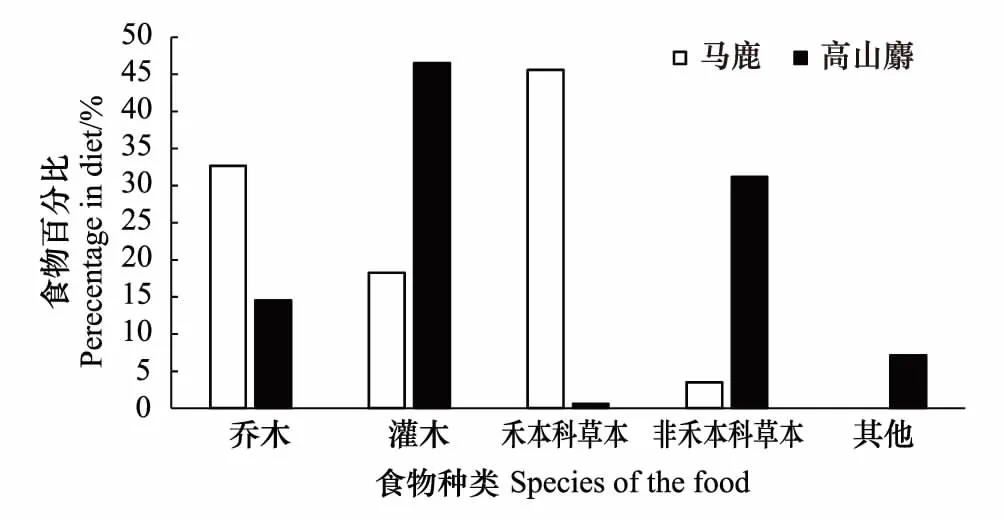

图1 高山麝和阿拉善马鹿对不同植物类别采食比例的比较 Fig.1 Relative percentage of forage categories in the diets of Moschus chrysogaster and Cervus alashanicus

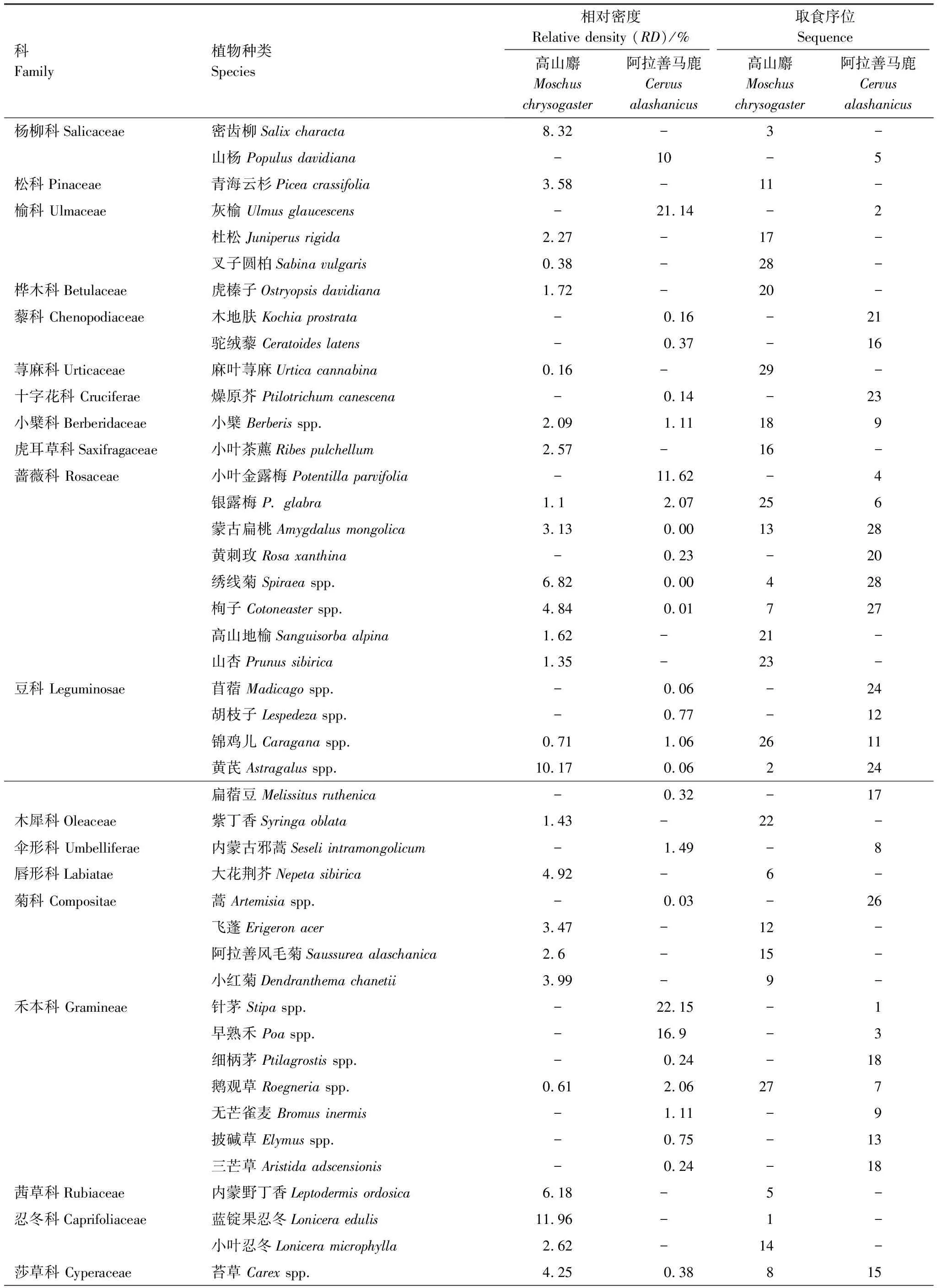

高山麝秋季共取食植物20科30种(属),其中RD>1%的植物有25种。蓝锭果忍冬(Loniceraedulis)、秦氏黄芪(Astragalusspp.)、密齿柳(Salixcharacta)、折枝绣线菊(Spiraeaspp.)、内蒙野丁香(Leptodermisordosica)组成了高山麝的主要食物,其RD值分别为11.96%、10.17%、8.32%、6.82%、6.18%,占高山麝秋季食物的43.45%。蔷薇科、忍冬科、豆科和菊科植物共同组成了该沟系高山麝秋季的大宗食物,占食物组成的54.60%,其余各科植物在高山麝秋季食物干重所占比例大小关系为:杨柳科>茜草科>唇形科>莎草科>块菌科>松科>柏科>虎耳草科>小檗科>丝膜菌科>桦木科>木犀科>地捆菌类>禾本科>荨麻科>苔藓植物(表1)。取食植物类别中灌木占食物的46.52%,草本植物占31.80%,乔木为14.55%,大型真菌为7.10%,苔藓最低,为0.02%(图1)。

3.2 阿拉善马鹿的秋季食性

贺兰山马鹿秋季取食的植物属12科29种(属),其中RD>1%的植物有11种(属)。针茅(Stipaspp.)、灰榆(Ulmusglaucescens)、早熟禾(Poaspp.)、小叶金露梅(Potentillaparvifolia)、山杨(Populusdavidiana),RD值分别为22.15%、21.24%、18.90%、12.92%和10.00%,占阿拉善马鹿秋季食物的81.81%,为马鹿秋季的主要食物。取食植物科别中禾本科所占食物总量最高,为43.45%,其次为榆科(21.14%)、蔷薇科(13.93%)和杨柳科(10.00%)。其余各科所占比例大小关系为豆科>伞形科>小檗科>藜科>莎草科>百合科>十字花科>菊科(表1)。取食植物种类中,禾本科最多,为7种。其次为蔷薇科,6种(图1)。马鹿秋季大量取食禾本科植物,占食物组成比例的43.45%,其次为乔木类植物和灌木,分别占食物总量的31.14%和17.31%,非禾本科草本占比最低,为3.42%。显示出马鹿秋季大量取食草本植物。

3.3 高山麝和阿拉善马鹿食性对比

马鹿和高山麝的生态位重叠指数很高,达到83.75%,大多采食乔木和灌木,但其共同食用的植物却非常少,马鹿取食最多的针茅,高山麝完全不取食,高山麝取食最多的蓝锭果忍冬,而马鹿完全不取食。二者共同食用的植物有9种,且食用量非常少,其中黄芪、绣线菊、栒子(Cotoneasterspp.)、苔草(Carexspp.)和蒙古扁桃(Amygdalusmongolica)是高山麝较为重要的食物,但阿拉善马鹿却取食的很少,甚至绣线菊和蒙古扁桃在阿拉善马鹿粪便样本中仅被检到过1次。而阿拉善马鹿取食较多的银露梅(P.glabra)、锦鸡儿(Caraganaspp.)和鹅观草(Roegneriaspp.),高山麝取食较少(表1)。

表1 贺兰山高山麝和阿拉善马鹿秋季食物组成

从食物多样性和食物生态位宽度来看,高山麝的Shannon-Wiener 指数、Pielou均匀性指数和食物生态位宽度指数均高于阿拉善马鹿(表2)。

表2 高山麝和阿拉善马鹿食物多样性指数及生态位宽度的比较

4 讨论

4.1 高山麝秋季食性

灌木和草本植物是高山麝秋季的大宗食物,高山麝秋季主要采食树叶及落叶,对绝大多数灌丛的叶子均喜食。秋季采食量较少的小檗、银露梅等是高山麝的最喜食植物[24],原因是秋季这些喜食的物种较少。高山麝秋季生活在高海拔的山地针叶林中,由于体型较矮小,难采食一些高大的乔木,因此位于海拔2700—3100 m的灌木是它们的主要食物来源,如蓝锭果忍冬、密齿柳等。在漫长的秋、冬季则主要以枝干、种子为食,体现出高山麝对各种食物有高度适应性,与此同时,我们发现在食物丰富度逐渐减少的秋季,高山麝会倾向取食如密齿柳,鄂尔多斯小檗等单宁含量较高的食物,也体现出高山麝为保证自身的能量需求而对自然环境变化的适应[25- 27]。

4.2 阿拉善马鹿秋季食性

草本植物和乔木是阿拉善马鹿秋季的主要食物。崔多英等[17]采用与本研究相同的方法报道了阿拉善马鹿冬季共采食23种植物。昶野等[5]的研究结果显示阿拉善马鹿夏季共采食44种植物,以乔木为主,其他种类植物很少。阿拉善马鹿夏、秋、冬3个季节所采食的植物种类相差较大,除了灰榆、山杨是它的主要食物外,夏季还采食大量的青海云杉(Piceacrassifolia)、小红柳等,秋季采食了大量早熟禾等,冬季则大量采食蒙古扁桃、小叶金露梅等。阿拉善马鹿不同季节采食食物有较大的差异,主要是因为阿拉善马鹿存在着季节性迁徙现象,它会从夏季高海拔地区迁徙到冬季低海拔地区[28-29]。季节性的迁徙会改变阿拉善马鹿的取食生境,从而影响取食植物种类及比例,使得阿拉善马鹿的食性特征出现季节性的差异。阿拉善马鹿秋、冬季节的食物泛化表现出它在秋、冬季节对环境的适应性很强[17]。

4.3 秋季阿拉善马鹿和高山麝的食物重叠

秋季同域分布的阿拉善马鹿和高山麝的Schoener食物重叠指数达到了83.75%,表明这两个物种的食物具有很大程度的重叠。秋季阿拉善马鹿会取食大量针茅、灰榆、早熟禾,而高山麝取食大量蓝锭果忍冬、秦氏黄芪。虽然它们有较高的食物重叠指数,但他们的食性也有很大的差异。造成他们食性差异较大的原因可能在于它们秋季的活动生境有较大的差异,阿拉善马鹿主要采食区域是海拔2000—2300 m温性针叶林区[30],在调查区域内采食了较多乔木及禾本科植物。高山麝主要采食区域为2700—3100 m的高山灌丛、高山草甸区域[30],阿拉善马鹿所采食的食物如小叶金露梅、针茅等大多分布于贺兰山的阳坡,而高山麝的主要食物忍冬、折线菊等大多分布于阴坡。此外,它们取食种类的差异可能还与它们的体态特征有一定关系,高山麝相对于阿拉善马鹿体型较为矮小,很难采食乔木,而灌木和草本植物则相对易于采食。研究中发现同域分布的阿拉善马鹿和高山麝同大多数其他同域分布的相似种一样存在相互补偿机制,如果物种之间对一种资源的利用相近时,对其他资源的利用就会存在较为明显的差异,反映在食物、空间等资源的利用上[31-33]。它们在贺兰山的空间分布较为相近,而对食物等资源的利用却有很大的差异,体现了同域分布物种的生态位格局中的相互补偿机制。由此可见,导致二者食性存在较大差异的原因还与它们的秋季生境和物种体型差异有关。

参考文献(References):

[1] Waller D M, Alverson W S. The white-tailed deer: a keystone herbivore. Wildlife Society Bulletin, 1997, 25(2): 217- 226.

[2] Spencer L M. Morphological correlates of dietary resource partitioning in the African Bovidae. Journal of Mammalogy, 1995, 76(2): 448- 471.

[3] Gordon I J, Illius A W. Resource partitioning by ungulates on the Isle of Rhum. Oecologia, 1989, 79(3): 383- 389.

[4] 刘志霄, 李元广, 于海, 王小明, 盛和林. 干旱与放牧对贺兰山野生有蹄类影响的初步观察. 华东师范大学学报: 自然科学版, 1997, (3): 107- 109.

[5] 昶野, 张明明, 刘振生, 胡天华, 李志刚. 贺兰山同域分布岩羊和马鹿的夏季食性. 生态学报, 2010, 30(6): 1486- 1493.

[6] 张显理, 李志刚, 吕海军, 郭宏玲. 宁夏马鹿的生态习性与种群动态研究. 宁夏农林科技, 1999, (S): 22- 27.

[7] 蒋志刚, 马勇, 吴毅, 王应祥, 周开亚, 刘少英, 冯祚建. 中国哺乳动物多样性及地理分布. 北京: 科学出版社, 2015.

[8] Hofmann R R. Evolutionary steps of ecophysiological adaptation and diversification of ruminants: a comparative view of their digestive system. Oecologia, 1989, 78(4): 443- 457.

[9] Schaller G B. Wildlife of the Tibetan Steppe. Chicago: University of Chicago Press, 1998.

[10] Mishra C, Van Wieren S E, Ketner P, Heitkönig I M A, Prins H H T. Competition between domestic livestock and wild bharalPseudoisnayaurin the Indian Trans-Himalaya. Journal of Applied Ecology, 2004, 41(2): 344- 354.

[11] Shrestha R, Wegge P, Koirala R A. Summer diets of wild and domestic ungulates in Nepal Himalaya. Journal of Zoology, 2005, 266(2): 111- 119.

[12] 刘志霄, 盛和林, 李元广, 王绍绽, 赵登海, 杜和平. 贺兰山林区马麝隔离种群的生存现状及保护. 生态学报, 2000, 20(3): 463- 467.

[13] 刘志霄, 盛和林. 贺兰山马麝的渊源. 野生动物, 2000, 21(2): 10- 10.

[14] 王小明, 李明, 唐绍祥, 刘志霄, 李元广, 盛和林. 贺兰山偶蹄类动物资源及保护现状研究. 动物学杂志, 1999, 34(5): 26- 29.

[15] 张显理, 李志刚, 李正, 马勇玺, 张铁师, 翟浩. 宁夏贺兰山马鹿春季种群数量与种群动态研究. 宁夏大学学报: 自然科学版, 2006, 27(3): 263- 265.

[16] 刘秉儒, 张秀珍, 胡天华, 李文金. 贺兰山不同海拔典型植被带土壤微生物多样性. 生态学报, 2013, 33(22): 7211- 7220.

[17] 崔多英, 刘振生, 王小明, 翟昊, 胡天华, 李志刚. 贺兰山马鹿冬季食性分析. 动物学研究, 2007, 28(4): 383- 388.

[18] 刘秉儒. 贺兰山东坡典型植物群落土壤微生物量碳、氮沿海拔梯度的变化特征. 生态环境学报,2010,19(4):883- 888.

[19] 贾志军, 张玉亮. 贺兰山地区秋季鸟类物种多样性调查. 宁夏农林科技, 2014, 55(6): 37- 39.

[20] 单继红, 吴建平. 食草动物食性研究的主要方法及其评价. 野生动物, 2005, 26(3): 47- 49.

[21] Vavra M, Holechek J L. Factors influencing microhistological analysis of herbivore diets. Journal of Range Management, 1980, 33(5): 371- 374.

[22] Norbury G L. Microscopic analysis of herbivore diets-a problem and a solution. Wildlife Research, 1988, 15(1): 51- 57.

[23] 高中信, 陈化鹏, 王筱平. 粪便分析法测定植食动物食性的评价. 兽类学报, 1911, 11(3): 186- 193.

[24] 郑荣泉, 鲍毅新. 有蹄类食性研究方法及研究进展. 生态学报, 2004, 24(7): 1532- 1539.

[25] 毕书增, 颜于宏, 秦在贤, 盛佩蒂, 武义呜, 陈昌富, 徐慧君, 杨国康, 尹通保, 卢廷健. 原麝麝香腺囊解剖和组织学的初步研究. 野生动物, 1980, 1(1): 14- 18.

[26] 盛和林. 中国鹿类动物. 上海: 华东师范大学出版社, 1992.

[27] 张保良. 麝的生长发育. 野生动物, 1982, 3(4): 24- 27.

[28] Wang X M, Schaller G B. Status of large mammals in Inner Mongolia, China. Journal of East China Normal University, 1996, 6(S): 94- 104.

[29] 骆颖, 张明明, 刘振生, 李志刚, 胡天华, 王继飞. 贺兰山同域分布岩羊和马鹿发情季节的生境选择差异. 生态学报, 2010, 30(14): 3744- 3751.

[30] 梁存柱, 朱宗元, 王炜, 裴浩, 张韬, 王永利. 贺兰山植物群落类型多样性及其空间分异. 植物生态学报, 2004, 28(3): 361- 368.

[31] Schoener T W. The anolis lizards of Bimini: resource partitioning in a complex fauna. Ecology, 1968, 49(4): 704- 726.

[32] Pianka E R. Competition and niche theory//May R M, ed. Theoretical Ecology. 4th ed. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1976: 23- 46.

[33] Bagchi S, Goyal S P, Sankar K. Niche relationships of an ungulate assemblage in a dry tropical forest. Journal of Mammalogy, 2003, 84(3): 981- 988.