运动文胸对胸部位移的控制作用研究进展

2018-06-20于莉君陈晓娜上海工程技术大学服装学院

于莉君,陈晓娜,上海工程技术大学服装学院

运动有利于身心健康,但是运动过程中的胸部不舒适是女性进行体育运动的一大阻碍。运动过程中过多的胸部位移是引起胸部不舒适的两大原因之一,减少胸部位移能够有效提高女性在运动过程中的舒适度,从而提高女性参与体育锻炼的积极性。由于女性胸部的主要支撑结构为韧带组织和表面皮肤,因此需要借助外力来限制运动过程中的胸部位移。文胸是最常见的胸部外部支撑结构,多项研究表明,运动文胸比普通文胸能够更有效地减少胸部位移。

1 基于分类原则的运动文胸比较

1977年出现了第一件运动胸衣[1]。1979年ASTM(美国材料与试验协会)将运动文胸定义为可以限制运动时乳房组织位移的文胸[2]。由于运动文胸款式和面料的差异,各项研究结果得到关于运动文胸对胸部位移限制作用的结论也有所不同。

1.1 运动文胸的分类

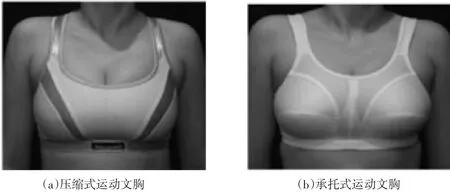

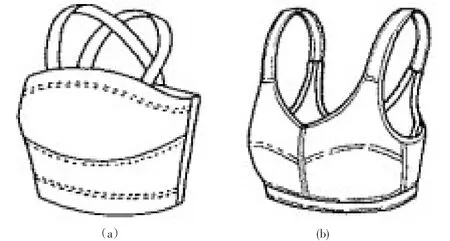

1999年Bowles等[3]首次根据文胸款式及限制胸部位移的机制,明确地将运动文胸分为两种类型,一种是压缩式运动文胸,另一种是承托式运动文胸,见图1。压缩式运动文胸通过将乳房作为一个整体向胸骨压紧来减少胸部位移,从而缓解运动引起的胸部不舒适;而承托式运动文胸则分别将乳房向上支撑并向胸部压紧来限制胸部位移。在此之后的该领域研究中,学者们不再仅仅比较运动文胸与普通文胸的差别,还比较两款运动文胸之间的差别。

图1 两款运动文胸示意图[4]

1.2 胸部位移采集部位比较

胸部是一个大的范围,用哪个部位的位移来代表胸部位移需要经过科学验证。很长一段时间乳点位移被用来代表胸部位移,但是近年来的研究发现,穿着运动文胸后乳点位移并不能代表整个胸部的位移。

Mason等[5]采集了3名女性(罩杯大小分别为12B、14B和14C,澳大利亚文胸号型体系)在不同运动状态下的胸部位移。从数值上看运动文胸比其他文胸对胸部位移的控制效果更好。由于样本量太少,没有得出定量化的结果。但是这一研究提出了一个很重要的概念,即通过观察不穿文胸时胸部各部位的位移轨迹,发现乳点及距乳点上下左右各3 cm的四个点的运动轨迹非常相似,且乳点及乳点向上3cm的点位移大于其他三点。基于这一观察结果,Mason等提出使用乳点位移代表整个胸部位移的观点,为后续进行胸部位移研究提供了一种简洁有效的简化方法。但是这一结论是通过观察得到的,未经过数据的实际验证。且只比较了不穿文胸时各点的运动轨迹,该结论对于穿着运动文胸时是否适用需要进一步的验证。

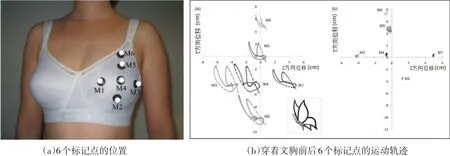

2012年Zhou等[6]采集了11名中国女性穿着运动文胸前后的胸部运动轨迹,发现不穿运动文胸时乳点附近的位移比乳房上部的位移大;穿着运动文胸后乳点附近的位移得到了有效的控制,但是乳房上部的位移仍较大(见图2)。因此穿着运动文胸时乳房上部的位移需要得到进一步的控制,该结论对于改进运动文胸的设计提供了有效的信息。由此可见,穿着运动文胸时乳点的位移不能代表整个乳房的位移,采集胸部位移数据时对于代表点的选择还需要进一步的研究。

图2 Zhou等的试验对象穿着文胸前后的胸部位移[6]

1.3 胸部三维相对位移的提出

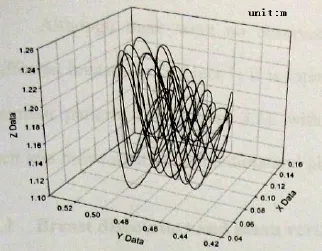

Scurr等[7]分析了15名D罩杯试验对象在步行(5 km/h)和跑步(10 km/h)时,每个步态周期内胸部三维绝对位移轨迹及相对位移轨迹,发现在每个步态周期内胸部位移遵循数字“8”的图像模式(见图3),并可以分为四个阶段。尽管胸部合位移比躯干位移有时间滞后,但每个阶段的胸部位移值近似。56%的胸部运动为竖直方向的运动,说明排除6个自由度躯干运动的三维相对位移测量对于精确研究步态周期内的胸部位移非常重要。Scurr等[54]首次提出了胸部三维位移的概念及研究胸部三维位移的方法,并对研究胸部三维位移的重要性进行了验证。在此之前针对胸部位移的研究只将胸部竖直方向的位移作为研究对象,未考虑胸部在其他方向的位移。

图3 胸部运动过程中的“8”字模式[8]

Scurr等的研究[7]也首次将胸部三维位移轨迹以图象的形式展现出来,并发现不论是绝对位移轨迹和相对位移轨迹都在竖直方向存在两个顶点,在前后方向和左右方向只存在一个顶点,这一现象与一个步态周期内人体质心的运动轨迹类似[9]。通过这一研究强调了运动文胸设计应该满足D罩杯女性步行及跑步时对胸部多维方向而不仅仅是竖直方向的支撑需求。

White等[10]研究了8名D罩杯女性,穿着普通文胸、压缩式运动文胸、承托式运动文胸及不穿着文胸四个状态下在地面跑步时的胸部位移,发现两款运动文胸之间胸部三维位移没有显著性差异,但是运动文胸与普通文胸及运动文胸与不穿文胸状态之间存在一些显著性差异。穿着运动文胸时的胸部位移比不穿文胸时降低了至少56%,穿着普通文胸时的胸部位移比不穿文胸时降低了41.3%。

1.4 运动速度对胸部位移影响上限临界值的提出

为了满足不同运动水平时女性对于运动文胸的需求,Scurr等[11]分析比较了21名D罩杯女性在四种胸部承托状态下(普通文胸,承托式运动文胸,压缩式运动文胸及不穿文胸),以11个速度(从5 km/h到15 km/h以1 km/h递增)在跑步机上运动时的胸部位移值,发现在步行过程中所有方向的胸部位移几乎相当,这为D罩杯女性设计文胸提供了标准。随着跑步速度的增加,胸部竖直位移占胸部合位移的比例最多可以增加到50%,但是当跑步速度增加到10 km/h后,胸部位移的大小及方向不再随速度的增加发生大的改变。如果该项结论可靠,在将来研究胸部位移随运动速度的变化时,不必考虑速度增加到10 km/h后的情况,大大减少了不必要的试验条件,可以很大程度上人力物力的耗费。

2 不基于分类原则的运动文胸比较

2.1 不同款式运动文胸的比较

对于胸部位移测量的文献研究最早可以追溯到1987年,Lorentzen等[12]比较了59名女性穿着8款运动文胸,以6 km/h的速度在跑步机上运动时的胸部竖直位移,发现其中两款文胸比其他文胸控制胸部位移的效果更显著。这两款文胸中其中一款面料厚实且弹性非常小,肩带弹性也较小,文胸衣长较长达到腰线,上下都为胸部提供支撑,轮廓有点像现在的压缩式运动文胸,且有后背交叉式肩带,见图4(a)。另一款文胸面料的弹性也非常小,罩杯部位有双层面料,从各个方向同时支撑胸部,下围和腋窝处的面料完全无弹性,只有文胸背部一小段及肩带后部一小段可以拉伸,见图4(b)。第二款文胸的弹性比前一款文胸的弹性更小,但是没有前一款文胸对胸部位移的控制效果好,可能是因为第二款文胸的罩杯形态比较突出。

Lorentzen等提出使用胸部相对于躯干的位移来定量地表征胸部位移,而不是使用胸部相对于地面的绝对位移。胸部相对位移能更有效地体现胸部受损的几率,从而排除了身高及跑步时跳跃能力等对胸部位移表征的影响。

图4 对胸部位移控制效果较好的两款运动文胸示意图[12]

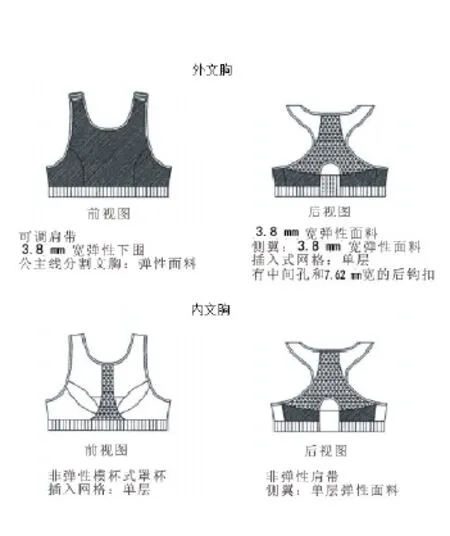

2.2 限制胸部位移的文胸设计特征研究

Jutel[13]提出较高的文胸领围线是限制胸部向上位移的设计特点之一,但这一特点的有效性有待验证。Zhou等[14]总结了能够有效减少运动中胸部位移的运动文胸设计特征。4名可以代表24-40岁中国女性胸部及体型的试验对象,不穿文胸或穿着7款试验文胸之一在跑步机上运动时的胸部位移,发现不同部位的胸部位移有显著差异。所有文胸都能够有效降低左右方向的胸部位移。胸部位移的减少量与心位高、肩带宽、领围线高及侧缝宽正相关。可以最有效控制胸部位移的文胸设计特征为:压缩式结构、短背心款式、高领围线、有肩带、后背交叉式、圆领围线、无心位、无钢圈、无土台、无衬垫及无可调节式宽肩带。

3 自主设计或改造的运动文胸功能研究

大部分关于运动文胸对胸部位移控制作用的研究中,试验服装都采用市场上最常见的运动文胸款式,也有少部分学者对运动文胸进行了设计或改造,并研究上述改变对减少胸部位移的作用。

Krenzer等[15-16]通过立体裁剪和平面设计,为大胸女性设计了一款同时具有压缩式和承托式特点的运动文胸,旨在解决大胸女性对于运动文胸舒适性、承托性及美观性的要求(见图5)。Starr等[17]进一步研究了这款运动文胸与另外两款运动文胸对胸部位移的限制作用。另外两款运动文胸其中一款是内部为承托式外部为压缩式的运动文胸,另一款为套头式的压缩式运动文胸。研究结果发现,穿着Krenzer等设计的运动文胸比穿着另外两款运动文胸时的胸部位移更小,且穿着同时具有承托式和压缩式特点的运动文胸比穿着只有压缩式特点的运动文胸时的胸部位移更小。但是由于三款文胸的面料组成也有所不同,该结论也可能受到面料组分的影响。

图5 Krenzer等设计的同时具有承托性和压缩性的运动文胸[15]

McGhee等[18]发现在承托式运动文胸罩杯外侧加衬垫可以提高运动文胸的承托功能和压缩功能,但这一改变并不能提高运动文胸对胸部位移的限制作用,这一结论与Krenzer等[15]的研究结论不一致。

Bowles等[19]研究发现,穿着后背交叉式肩带的文胸与穿着竖直方向肩带的文胸时胸部竖直位移之间无显著性差异。

4 针对特殊环境或特殊人群的胸部位移研究

以上研究所得结论所基于的试验环境都是试验对象在跑步机上进行跑步运动,在该环境下得到的结论是否与女性在地面上直接跑步机时的结论一致?在进行其他类型的运动时胸部位移又有什么规律?

4.1 针对特殊环境的胸部位移研究

White等[28]第一次研究了地面跑步时的胸部位移,在此之前,关于胸部位移的研究一直关注于在跑步机上运动时的胸部位移[5,12,18]。White等发现地面运动时胸部位移与Lorenzen等学者的研究中跑步机运动时的胸部位移相差不大[12],并推断地面运动与跑步机运动产生的胸部位移没有显著性差异。为了验证这一结论,2011年White等[4]对6名D罩杯女性在四种胸部承托状态下(普通文胸,承托式运动文胸,压缩式运动文胸和不穿文胸),在跑步机及地面上跑步时的胸部位移进行比较。在地面运动与跑步机运动的步频和步长都没有显著性差异的情况下,两种运动状态之间的胸部三维位移都没有显著性差异,说明研究跑步机跑步时得出的关于胸部位移的结论对于女性在地面跑步时同样适用。

McGhee等[20]比较了16名C+罩杯女性,以相同步频在深水运动及跑步机运动时的胸部竖直位移平均值及最大速度平均值,发现两者之间胸部竖直位移没有显著性差异,但是深水运动比跑步机运动时的平均最大速度小。深水运动时的胸部竖直位移为2.8±1.1 cm,在跑步机上跑步时的胸部竖直位移为3.3±1.1 cm。由于该研究中的调查对象运动时采用自选速度,因此无法通过运动速度判定该研究中的运动强度。

Bridgman等[21]研究了39名女性不穿文胸完成5个两步跳跃运动时的胸部位移,发现最大合位移、速度和加速度分别达到18.7 cm、93.1 cm/s及3.6 cm/s2,胸部竖直方向位移和速度显著高于其他两个方向,且胸部不舒适随罩杯的增大而增大。

4.2 针对特殊人群的胸部位移研究

Gho等[8]首次分析了运动文胸对部分乳房切除术患者三维胸部位移的影响,该研究比较了4名部分乳房切除术患者穿着运动文胸和非运动式文胸时的胸部位移模式和胸部竖直方向的位移,发现运动文胸比非运动文胸能更有效地控制胸部竖直位移。

5 结语

对于胸部位移的研究不断发展完善,从发现过多的胸部位移对女性造成的困扰,到提出相对位移的概念,再到提出三维相对位移。同时,对运动文胸限制胸部位移的作用也进行了不断探索,从发现运动文胸相对于普通文胸在控制胸部位移上的优势,到比较不同款式的运动文胸之间的差别,再到优化设计运动文胸的款式。尽管在使用哪个部位代表胸部位移,以及两款运动文胸在限制胸部位移的差异上存在一定的争议,针对胸部位移及运动文胸的研究越来越受到重视,这也体现了人们对体育运动及乳房健康的重视。

针对运动文胸款式特点对胸部位移限制作用的研究中,几乎很少研究可以做到进行单因素分析,即只改变一个部位的款式而其他部位的款式及文胸面料都保持相同。造成这种现象的原因主要为试验文胸一般都采用市场上售卖的成品文胸,很难保证两款文胸面料的一致性,更难保证只有一个部位的款式改变。因此在以后的研究中可以尽量采用自制的运动文胸进行试验研究,以保证各部位款式和面料改变的可控性,从而更精细地控制实验条件,对各因素变化对胸部位移的影响作出更准确的评估。

[1]YuW.,etal.Innovation and technologyofwomen's intimateapparel.Cambridge,England:Woodhead publishing.2006.

[2]International,A.,A.S.f.Testing,and MaterialsAnnualbook ofASTM Standards.1979.437.

[3]Page K.A.and Steele J.R.Breastmotion and sportsbrassiere design-Implications for future research.SportsMedicine:1999.27(4):205-211.

[4]White J.,Scurr J.,and Hedger W.A comparison of three-dimensional breast displacement and breast com fort during overground and treadmill running.JournalofApplied Biomechanics:2011,27(1):47-53.

[5]Mason B.R.,Page K.A.,and Fallon K.An analysis ofmovementand discomfortof the female breastduring exercise and theeffectsofbreastsupport in three cases.Journalofscienceandmedicine in sport:1999,2(2):134-144.

[6]Zhou J.,Yu W.,and Ng S.P.Studies of three-dimensional trajectories of breastmovement for better bra design.Textile Research Journal:2012:242-254.

[7]Scurr J.C.,White J.L.and HedgerW.Breast displacement in three dimensions during thewalking and running gait cycles.Journalofapplied biomechanics:2009,25(4):322.

[8]Scurr J.C.,White J.L.,and HedgerW.Supported and unsupported breastdisplacement in three dimensionsacross treadmillactivity levels.Journalofsportssciences:2011,29(1):55-61.

[9]Kirtley C.Clinicalgaitanalysis:theory and practice.London:Churchill Livingstone,2006.

[10]White J.L.,Scurr J.C.,and Smith N.A.The effectofbreastsupporton kinetics during overground running performance.Ergonomics:2009,52(4):492-498.

[11]Scurr J.L.,etal.Verticalbreastextension during treadmill running.in ISBS-Conference Proceedings Archive.2011.

[12]Lorentzen D.and Lawson L.Selected sports bras:A biomechanical analysis of breastmotion while jogging.Physician and Sportsmedicine:1987,15(5):128-130,132-134,136,139.

[13]Jutel A.Stop the bob:breast support for active living.North Haven,South Australia:Advantage Publishing.1995:34-36.

[14]Zhou J.,Yu W.,and Ng S.P.Identifying effective design features of commercial sports bras.Textile Research Journal:2013,83(14):1500-1513.

[15]Krenzer G.,Starr C.,and Branson D.Developmentofa Sports Bra Prototype Patternworks International BestSolution to aPatternmaking Problem,2000.Clothingand TextilesResearch Journal:2005,23(2):131-134.

[16]Starr C.L.Biomechanicaland ThermalCom fortAnalysesof a Prototype Sports Bra.Stillwater:Oklahoma State University.2002.

[17]Starr C.,etal.Biomechanical analysisof a prototype sportsbra.Journal of Textile and Apparel,Technology and Management:2005,4(3):1-14.

[18]McGhee D.E.and Steele J.R.Breastelevation and compression decreaseexercise-induced breastdiscomfort.Medicine and Science in Sportsand Exercise:2010,42(7):1333-1338.

[19]Bowles K.A.and Steele J.R.Effects of strap cushions and strap orientation on com fort and sports bra performance.Medicineand science in sportsand exercise:2013,45(6):1113-1119.

[20]McGhee D.E.,Steele J.R.,and Power B.M.Doesdeep water running reduce exercise-induced breastdiscomfort?British JournalofSportsMedicine:2007,41(12):879-883.

[21]Bridgman C.,etal.Three-DimensionalKinematicsof the BreastDuringa Two-Step Star Jump.JournalofApplied Biomechanics:2010,26(4):465-472.