云南德宏波拉人的语言传承及原因

2018-06-20王跟国孔志恩

王跟国 孔志恩

(山西大同大学 文学院,山西·大同 037009;芒市教育局,云南·芒市 678400)

语言的传承和消亡是一个世界性话题,21世纪初联合国教科文组织濒危语言问题专家组出台的文件《语言活力与语言濒危》就提出:“语言多样性是人类最重要的遗产。每一种语言都蕴含着一个民族独特的文化智慧,任何一种语言的消亡都将是整个人类的损失。”[1]语言的传承研究是语言学者面临的一个难题,每一个个案的传承情况都值得我们去关注。

中国境内的景颇族包括景颇、载瓦、浪速、勒期、波拉五个支系。波拉人自称pɚ31la55,他称po31no55,是景颇族人口最少的一个支系,主要分布在芒市的五岔路乡勐广、三台山乡允欠一社、梁河县勐养镇帮歪寨的帮歪及勒奔、陇川县双窝铺等村寨。20世纪90年代中国境内的波拉人有420余人[2],在芒市工作的波拉人孔志恩、孔砍则、孔华清于2017年5月份进行了仔细的入户排查,包括刚出生的婴儿和嫁出去的女子,总数也仅仅462人。这462人除了勐广中寨和允欠一社是比较聚居的波拉人口“大寨”,其中勐广中寨43人,允欠一社78人,其余的多是散居于其他支系的景颇族寨子中。此外,缅甸的九谷、帮卡帕铺也有少量波拉人分布,大约有100人左右,但和中国境内的波拉人交往甚少。

人口数量及其聚居情况是语言传承还是转用的一个重要因素。中国境内的波拉人至今没有超过500人,他们和人数众多的载瓦、傣族、汉族生活在同一个地区,却没有被当地优势地位的载瓦语、傣语、汉语迅速取代,而且保持着良好的传承,是语言传承的一个良好个案,值得我们去思考和探索。

一、波拉语的使用现状

从目前德宏州波拉人的分布和可以追溯的家族源流史来看,五岔路乡勐广中寨和三台山乡允欠一社是波拉人进入德宏州以后定居时间最久的两个寨子。勐广中寨的波拉人已有9代,允欠一社的波拉人有7代。因此勐广中寨和允欠一社也就被当地人称为波拉寨。其余寨子及芒市的波拉人是后期从这两个寨子搬迁出去的,包括缅甸帮卡的波拉人。根据波拉人的分布情况及波拉语的传承差异,波拉语的使用情况可以分为波拉寨的波拉人语言使用情况和非波拉寨的波拉人语言使用情况。

(一)波拉寨的波拉人语言使用现状

1.全民使用波拉语

通过进入村寨的入户调查,勐广中寨共有43位波拉人,6岁以上(含6岁)的40位,允欠孔家寨共有78位波拉人,6岁以上的72位。6岁以下一般语言能力还不成熟,我们未做考察。6岁以上语言能力成熟的人都能在日常交际中自由使用波拉语,没有不会说波拉语的。

2.使用波拉语的水平都在良好以上。

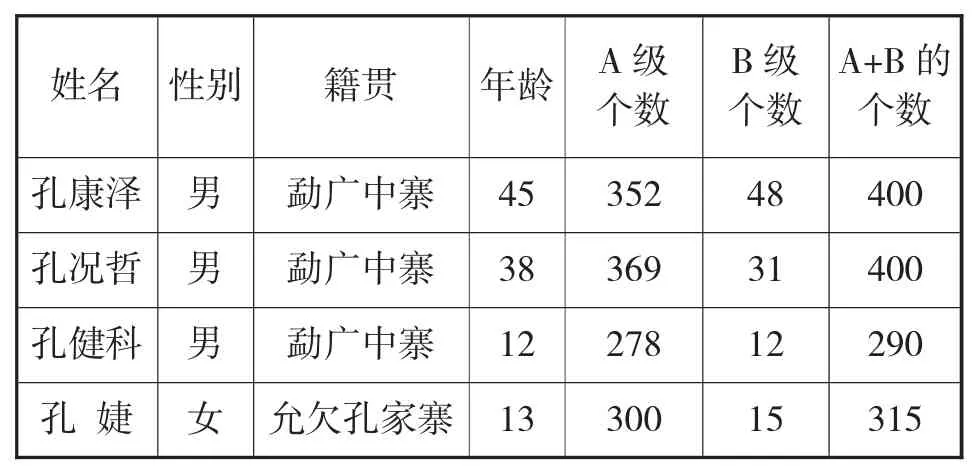

为了了解这两个寨子波拉人的波拉语水平,我们使用了戴庆厦先生编订的四百词测试表,随机测试了两位中年和两位青少年波拉人的语言能力。让被测试人一一回答这400个词在波拉语中怎么说,能够立即说出的,记作A,需要想一想能说出的,记作B,经过提示能够说出的,记作C、经过提示也想不到的,记作D。A级+B级词汇总共达到350(包括350)以上的语言能力为优秀,A级+B级词汇在280—349的语言能力为良好,A级+B级词汇在240—279的语言能力为一般,A级+B级词汇在239的语言能力为衰退。

测试结果如下:

?

从测试情况看,中年人波拉语的语言能力为优秀,而青少年的语言能力为良好。之所以青少年的波拉语水平比中年人的低一档,这与他们年龄和生活经历有关,D级词汇都是对他们来说比较陌生,生活中不常见到的事物。如“弓”“箭”“锄头”“胆”“铜”“蚂蟥”“(一)庹”等。

3.不同族系间的双向兼用

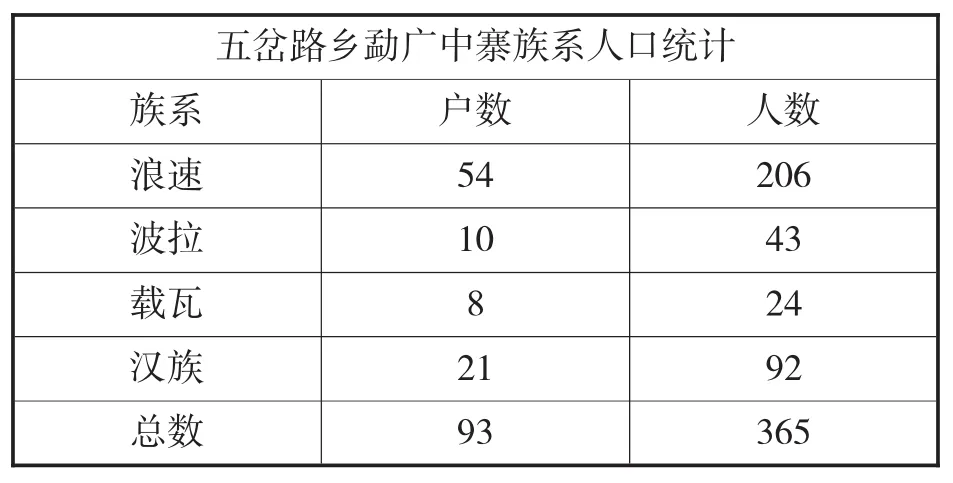

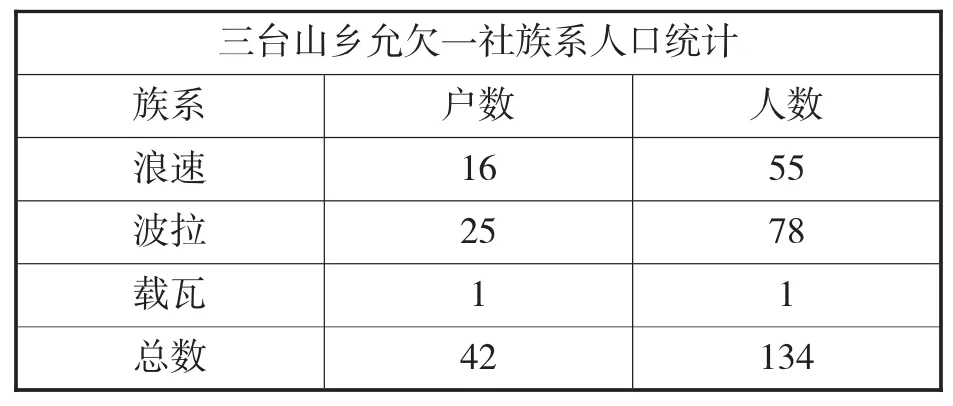

我们所调查的两个波拉人村寨,都有由不同的族系组成的。人员组成情况如下表:

五岔路乡勐广中寨族系人口统计族系 户数 人数浪速 54 206波拉 10 43载瓦 8 24汉族 21 92总数 93 365

三台山乡允欠一社族系人口统计族系 户数 人数浪速 16 55波拉 25 78载瓦 1 1总数 42 134

这两个寨子里的浪速、载瓦、汉族都无一例外地会讲波拉话,允欠一社的孔志则的媳妇是嫁到这里的汉族,刚来时听不懂波拉话,现在是满口的波拉话。反过来也是一样的,波拉人除了会讲波拉话以外,还会讲浪速话、载瓦话、汉语(当地方言)。寨子里有几种族系,人们就能讲几种语言。每个族系的成员既能讲自己的话,也能讲寨子里其他族系的话,形成了不同族系的双向兼用情况。

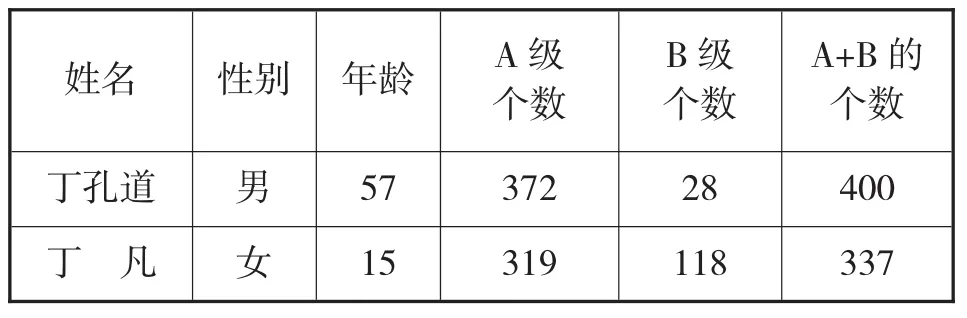

我们在允欠孔家寨随机测试了两位浪速人的波拉语水平,测试结果如下:

A+B的个数丁孔道 男 5 7 3 7 2 2 8 4 0 0丁凡 女 1 5 3 1 9 1 1 8 3 3 7姓名 性别 年龄 A级个数B级个数

丁孔道作为一个浪速人,波拉语的使用水平为优秀,而且他的A级词汇比波拉人孔康则泽还要多出20个。浪速姑娘丁凡比波拉姑娘孔婕大2岁,而丁凡的波拉语A级词汇比孔婕还多19个。

这种双向兼用的情况使得波拉语的使用不再局限于家庭内部、族系内部,进而扩大到寨子里的不同族系之间,扩大了使用范围,提高了使用地位。现在这两个寨子的社长都是波拉人,他们在社里开会的时候,广播通知的时候都讲波拉话,不需要刻意讲另外的语言,别人也不会觉得有不适应的地方。

(二)非波拉寨的波拉人语言使用现状

最初迁徙到其他寨子里的波拉人都是一家一户的单独行为,现在有的寨子里有几户波拉人的情况,都是由原来的家庭分支而成的。第一代迁徙者进入迁徙寨后,便成为飘零小户,和原住民相比,人口数量处于绝对劣势,在日常的社会、经济活动中必然会对原住民群体有一定的依赖性,需要主动适应原住民,而不是相反。这种适应首先表现为语言的适应,要求他们能够兼用原住民的语言或通用语言,原住民则不需要兼用他们的语言,波拉语的使用范围自然萎缩。非波拉寨波拉语的使用呈现出不同的情况。

1.波拉语在波拉家庭内部的双向使用

芒市镇下东关村民委员会桦桃林寨子的孔康矿、孔康节兄弟,他们的父亲于1977年带领他们从勐广搬来这里。其时,老大孔康矿12岁,老二孔康节5岁,来后又先后有妹妹弟弟出生。搬来整40年的时间里,一直就他们一家波拉人。现在桦桃林有67户280人,其中3户波拉人,2户景颇人,其余基本上一半载瓦人一半汉族。3户波拉人实际上就是他们弟兄分别立户的三个家庭。老大孔康矿育有两女,老二孔康节育有一儿一女,老三、老四未婚,他们兄弟姊妹之间讲波拉话,他们跟自己的下一代讲波拉话,下一代也跟自己的父亲、伯父或叔叔们讲波拉话。像这种情况,我们称之为双向使用。能在家庭内部进行双向使用是非波拉寨子中波拉语传承得比较好的典型。

2.波拉语在波拉家庭中的不对称使用

芒市教育局的孔志恩因工作原因从三台山搬迁到芒市,儿子孔明(28岁)现在在芒市上班。孔明来到芒市时已经具备成熟的波拉语能力,但来到芒市后,从上学到工作使用汉语的机会多,虽然和父亲能运用波拉语自如对话,但通常是父亲和他讲波拉话,他习惯用汉语回答,只是偶尔用波拉语回答。上下两辈人用不同的语码进行交流,上对下讲波拉语,下对上讲通用语。

3.波拉语只在波拉人聚会的时候使用

芒市税务局的孔勒遮,59岁,妻子汉族,只会讲汉语。结婚后未在波拉寨子中长期生活过,他们的儿子也就只会讲汉语。所以孔勒遮在家庭中也不使用波拉语了,只有在波拉人一起喝酒聚会的时候才讲波拉语。还有孔志恩的一位叔叔(已去世) 也是如此,妻子是载瓦人,不会波拉语,夫妻二人又较早参加工作,父亲不跟孩子讲波拉语,孩子这一代完全失去了讲波拉语的机会。

4.波拉语传承中断

梁河县勐养镇帮歪村委会的勒奔寨和帮歪寨,现在的统计有11户波拉人,但他们的爷爷辈是亲弟兄三个,他们的祖爷爷(爷爷的爸爸)是第一代从勐广迁来这里的,这11户的户主应该是第四代移民了。至今寨子里的人对他们的称呼经常是“波拉+他们的波拉名字”,只有孔老孔、孔国良两位能讲一点波拉语,而孔国良是后来在芒市干活的时候和勐广、允欠的波拉人在一起重新学了一点,他们和自己的孩子也不讲波拉语了。在他们这里波拉语的传承基本中断。

在三台山乡的勐么寨子也有波拉人,目前立户的孔志孔,57岁,他的祖爷爷带领波拉人来这里占寨,把德昂人赶走后,只留下三儿子(孔志孔的爷爷)在这里和留下的德昂人守寨。三儿子的妻子是拱岭的勒期人,三儿子又早逝,孔志孔的爸爸由母亲抚养成人,从小就失去了讲波拉话的环境,孔志孔的父亲又娶了德昂族妻子,所以孔志孔从小就说德昂语了。波拉语在他们这个家族就中断了。

二、波拉人的语言态度

这里边有一种现象,就是在寨子里大家都相互会说对方的语言,他们分不清哪种是第一语言、哪种是第二语言,但都明确区分哪种是自己的语言,哪种是别人的语言。对外宣称自己的语言是什么,通常是自己的父亲是哪一支系的,就认为哪一支系的语言是自己的语言。

(一)明确的祖语意识

“heritage language”始用于20世纪70年代的加拿大,指加拿大的非官方语言或土著语言。后来在美国多用来指移民用语、土著语言、非英语的殖民者使用的语言。Fisman(2001:81) 认为是与学习者有“某种特殊家族联系”的语言。郭熙(2015)基于海外华语和海外华文教育的特点,将其翻译为“祖语”,华语就是海外华人的祖语[3]。郭熙(2017) 进一步认为“祖语”应取字面上的“祖传之义”,“主要指社会主体语言之外作为语言文化传承的祖辈语言。”[4]如果抛开海外移民背景,用“祖语”指标志祖辈民族身份的语言,更能丰富祖语的内涵,揭示更多的同类现象,具有更广泛的应用价值。

景颇族各支系的生产方式、风俗习惯、衣着饮食等已经没有什么差异,语言是族系身份的重要特征。通常情况下,景颇人的族系身份是随父的,父亲所属支系的语言就被认为是自己的语言。在两个波拉村寨中,波拉人与浪速、载瓦支系、汉族合寨而居,形成大杂居小聚居的格局,这两个波拉寨子的周边也是载瓦寨子或是载瓦和汉族杂居的寨子。这种大杂居小聚居的格局决定了他们从小就在与小伙伴的交往中练就的多语能力,都能熟练地使用波拉语、浪速语、载瓦语,汉语(当地方言)。当问及母亲们她们的孩子是先学会哪种语言的,她们都会一脸茫然,然后才回答,基本上是同时学会的。这些操多种语言的波拉人心目中没有第一语言第二语言的概念,分不清哪个是第一语言、哪个是第二语言,但都明确区分哪个是自己的语言,哪个是别人的语言。迁徙到其他寨子不会说波拉语的波拉人也承认波拉语才是自己的语言。他们所谓的“自己的语言”其实是在宣称自己的民族身份,用“祖语”这个概念更加贴切,既能突显其民族身份认同的功能,又能避免“自己的语言”所指含混。

(二)交际语言的选择

父母们传宗接代的思想深深地影响着孩子们的语言选择,以至于形成一种观念,孩子们讲祖语,父母才高兴。所以他们认为,在长辈面前,觉得讲自己的波拉话是最好的,是对长辈的尊重。对自己的母亲、对寨子里年长的浪速人、载瓦人也是这样,讲对方的话反而会觉得不尊重对方。只有在认为对方听不懂自己的波拉话时才讲对方的话。如果是跟小孩子讲话,就要讲小孩子的母语。跟寨子里的同龄人讲话,不受这种观念的影响,以往习惯讲什么话就讲什么话。

当然这种观念开始松动,在中青年家庭里,子女和父亲之间讲波拉话,和母亲之间讲母亲的话,如果母亲是本寨子里的人,既讲波拉话,也讲母亲的话。

三、波拉寨波拉语传承良好的原因

交际环境是语言传承的先决条件,没有了交际环境,语言便随之消亡。可以说语言的传承得益于稳定的交际环境。交际环境的维持有其必要的客观条件,不同程度上也要受到主观因素的影响。

(一)独特的生活环境

傣族和景颇族是德宏州两个主要的少数民族。长期以来,傣族和景颇族处于“割据”的局面。傣族聚居在平川地区,景颇人沿山头分散而居。在景颇族的老寨子里,往往是一户人家住在这个山洼里,另一户人家可能在相邻的或对面的另一个山洼里,可谓地广人稀。即使是后来的迁徙,他们也是寻找土地较广的山顶洼地,距离芒市最近的景颇族寨子——芒市镇下东村委会桦桃林寨,从芒市镇往东北方向走上5公里左右,也要盘山而上5公里的路程,直到接近山顶的山洼里。因此景颇族曾被称为山头族,至今景颇支系、载瓦支系、勒期支系也习惯上以大山、小山、茶山来区分。

据景颇人讲,他们的祖辈认为平川地区瘟疫多,山上气候好,瘟疫少,因此都往山头上跑。大山上林木丰茂的自然条件孕育了刀耕火种的生产方式,而这种生产方式又造成了景颇人对大山的依赖,并影响到他们的意识深处。所以当问到,“你们没有想着往下面搬迁吗?”孔康矿说:“景颇人讲究搬家会越搬越穷的”,“如果往上搬呢?”他回答说:“往上面搬还好一些。”

在景颇族内部,又存在明确的支系区分,不同支系也是分别建寨,不同支系合成一个寨子的,也还是分片而居。就像三台山乡允欠一社,解放前他们的老寨子里是单纯的波拉人,称为孔家寨。解放后有几户保姓浪速人进入孔家寨,因此改名孔保寨,但现在还习惯自称孔家寨。他们享受政府搬迁政策于2010年从老寨子搬下来集中居住,但房屋的分配基本上还是本着同一个支系相邻的原则。

景颇人依赖大山的生活习惯以及长期以来族际、族内的“割据”局面,造成了相对独立的生存状态,也形成了各自稳定的交际环境。

(二)重视祖语的传承

波拉语是波拉人的祖语,标志着波拉人的族系身份。波拉人很重视自己的祖语传承,不管你会说几种语言,会说祖语是天经地义的。你是波拉人,不会说波拉话了,别人就会笑话你是假波拉。波拉人尊奉同姓不通婚的原则,他们的妻子都不是波拉人,但在她们朴素的家族观念中都一致认为,自己嫁到波拉家就是为波拉人生儿育女的,孩子就应该会说波拉话。尤其是一些老年人以传承波拉话为己任,身体力行去讲波拉话。勐广中寨孔康泽的母亲(73岁) 李木六,是从户卷嫁过来的,户卷是一个纯粹的载瓦寨子,结婚时不会说波拉话,婚后还专门学说波拉话,为的是能教自己的孩子说波拉话,以至于寨子里的人叫她“波拉陆(当地汉话的“六”)”,觉得她已经变成地道的波拉人了。到孩子长大以后,反而经常跟孩子讲载瓦话。孔桥大的妻子祁木努(66岁)是从五岔路回垅寨(载瓦寨子)嫁过来的载瓦人,也是结婚后学说波拉话,害怕自己的孩子忘记波拉话,她说有一度时期大儿子跟她说载瓦话,她会很心烦的,觉得你波拉人说什么载瓦话?中青年媳妇没有这样做的,她们认为孩子们是在波拉寨子里长大,自然就会说波拉话,不需要专门去教。外嫁的波拉女子有的情况是不管你是谁,反正我要讲我的波拉话,像载瓦人穆勒弄的母亲就是这样的,浪速人丁孔道的母亲也是波拉人,跟丁孔道的父亲一辈子也是讲波拉话。中青年女性,她们嫁到其他的家庭,她们也知道孩子要懂他们父亲的语言,但也希望孩子会讲一些波拉话。勐广中寨的孔青速(41岁) 嫁到陇川的载瓦家庭,孩子生下后,他最先用载瓦话说给孩子听,到孩子两岁多的时候,她就开始教他说波拉话,她认为,孩子生在载瓦寨子,载瓦话不会忘记,波拉话如果不教他,他就不会说了,现在孩子和妈妈有时讲载瓦话,有时讲波拉话,更有意思的是,孔青速的奶奶(载瓦人) 今年95岁了,她还对孔青速的小孩说,你就讲我们的波拉话吧。像勐广的孔志诺(44岁),嫁到坝育(载瓦寨子),她现在是跟老公讲载瓦话,跟孩子讲波拉话。桦桃林的孔康矿的长女孔矿貌嫁到盈江,孩子不到1岁,但她对孩子说的是波拉话,也希望自己的孩子能讲波拉话。

(三)和谐的族群关系保证了语言权力的平等

生活在一个寨子里的支系或民族,他们的自然环境、经济条件、家庭状况差别不大,没有支系或民族之间整体上的强势或弱势之分,婚嫁关系又将不同的支系或民族紧密地联系在一起,大家彼此和谐相处。他们有共同的语言态度,都要记着自己的语言。这种和谐的族群关系和语言态度营造了和谐的语言环境,各说各话的语言权利得到平等对待,不说自己的祖语的人反而会遭人歧视。

在勐广寨子的历史上,曾经有一度时期,浪速人和波拉人的关系非常紧张,浪速人强势,波拉人出现了生存危机,有的波拉人还被迫放弃了自己的民族身份转为浪速人,相应的表现就是把浪速语作为自己的祖语。

(四)婚配的原则和范围也在推动祖语的传承

他们严格地奉行同宗不能结婚的原则,过去的同宗结婚要受到家族惩罚的。而男婚女嫁的对象就在本寨子和周边载瓦寨子里的浪速或载瓦人中选择。勐广中寨的10户波拉人家中,有8户妻子是载瓦,2户妻子是浪速。三台山乡允欠一社的情况与此相同,全村排查总共有25户波拉人,有两户是独身,娶了媳妇(包括后来离了婚的)的有23户,他们的妻子的族系情况是11户载瓦,10户浪速,1户汉族,1户德昂。

同宗不能结婚的原则和在不同支系中选择对象的范围要求他们清楚各自的支系身份,从而深化了他们区分族群支系的观念,强化了族群的外在特征—祖语意识。

(五)祖语和通用语的早期习得

在中国境内的景颇族中,载瓦语获得了通用语地位,被载瓦、浪速、勒期、波拉、景颇人熟练使用。在景颇族、德昂族、汉族等族际之间,汉语成为通用语,大家都用汉语自由交流。因而这里的景颇族各支系人实际上存在分属于不同层次的两种通用语,即同族异支通用语和族外通用语。

波拉人普遍分不清哪种语言是先习得的,哪种语言是后习得的,这种现象反映的是他们所掌握的祖语和通用语多是在早期自然习得的。

祖语和通用语的早期习得一方面使得他们能够自由运用祖语和通用语,轻松实现祖语和通用语的语码转换。波拉人遇上不懂波拉语的人,便自由转换成载瓦语或汉语,顺利完成交际,不会因为有人听不懂波拉语而产生障碍,其他支系或民族的人也是如此。祖语和通用语的自由运用不会让交际者觉得对方或自己的语言有什么不好的地方,不觉得对方的话和自己的话不同有什么奇怪的,更不需要放弃一方的语言去适应另一方。另一方面,祖语和通用语的早期习得,也能避免后期学习通用语时因遇到困难而产生对于祖语或通用语的抵触情绪。

两个层次通用语的熟练使用,弥补了波拉语在支系间、异族之间的功能缺陷,消除了支系间、族际间的交际障碍,形成了内外有别,各得其所,相得益彰的语言使用格局,有利于维护波拉人的语言自信,使得波拉语得以自然传承。

[1]联合国教科文组织濒危语言问题特别专家组范俊军宫齐胡鸿雁,译.语言活力与语言濒危[J].民族语文,2006,(3).

[2]戴庆厦,蒋颖,孔志恩.波拉语研究[M].北京:民族出版社,2007.

[3]郭熙.论汉语教学的三大分野[J].中国语文,2015,(5).

[4]郭熙.论祖语与祖语传承[J].语言战略研究,2017,(3).

[5]陈保亚.语势、家庭学习模式与语言传承[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2013,(3).

[6]戴庆厦.云南德宏州景颇族语言使用现状[M].北京:商务印书馆,2011.

[7]戴庆厦.中国濒危语言研究的四个认识问题[J].玉溪师范学院学报,2015,(1).