党的十八大后中国省级政府权力清单制度创新的扩散

2018-06-16邹东升陈思诗

邹东升 陈思诗

摘 要:本文基于公共政策扩散理论,通过对全国31个省级政府权力清单政策文本的对比分析,从时间、空间、清单内容和扩散方式四个维度探究省级政府权力清单制度的扩散规律。研究表明,权力清单制度扩散随时间推移明显呈现出“S型”曲线增长趋势;空间上区域邻近效应显著且以“试点—推广”为基本扩散路径;清单内容兼具政策模仿和制度创新的双重特征;扩散方式则表现为文本设计上的“权责合并”与“权责分立”两种差异化模式以及职能部门和权力类型两种分类标准。

关键词:省级政府;权力清单;政策扩散

中图分类号:D035 文献标志码:A 文章编号:1674-8131(2018)02-0026-09

一、问题的缘起

制度是一种社会建构,它代表了参与人内生的、自我实施的行动决策规则的基本特征,因而治理着参与人在重复性博弈的策略互动[1]。可见,制度生成的路径就是“策略行为-博弈状态-制度建构”,在这一影响路径中,制度是一种集体现象,它是公共建构的产物,这一公共建构的过程是主观博弈的过程,不同个人会有不同的策略行为选择[2]。因此,不理解制度,就不能够理解人类社会自身及其运行逻辑。“清单制”肇始于行政权力改革,作为推动政府职能转变、理顺政企和政社关系的制度创新开始进入国家治理领域,并以参与人之间的互动和沟通方式在全国各级地方政府快速扩散。我国是单一制国家,中央政府与地方政府是一体联动的,推动作为重要行政改革措施的权力清单制度也是“集中力量办大事”。党的十八大后中央政府将负面清单、权力清单和责任清单的制定工作提上日程,要求政府晒出“权力清单”,给出“负面清单”,理出“责任清单”,做到法无授权不可为、法定责任必须为,着力构建“有限政府”和“有效政府”。党的十八届三中全会首次提出“推行地方各级政府及其工作部门权力清单制度,依法公开权力运行流程”,并将权力清单写入党的十八届三中全会公报,正式开启了权力清单的制度化历程。2015年3月,在权力清单实践经验积累的基础上,中办、国办以顶层设计方式联合印发《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》(以下简称2015年《意见》),对权力清单制度推行工作作出全面部署,并要求“省级政府2015年底前、市县两级政府2016年底前要基本完成政府工作部门、依法承担行政职能的事业单位权力清单的公布工作”,成为国家治理层面政府权力清单制度全面推进的纲领性文件。省级政府作为我国五级政府中同时兼具执行职能和决策职能的政府之一,在自上而下的行政命令和自下而上的政策学习方面发挥着重要的中介传导作用;并且权力清单相比于责任清单和负面清单而言,是实践最早、推进最快、覆盖面最广的一项政策创新。因此,本文选取政策扩散的中观视角,将权力清单制度在我国省级层面的扩散规律作为研究主题,旨在尝试回答“权力清单制度扩散遵循的时空机理”、“权力清单制度内容扩散呈现的形态特征”、“权力清单制度扩散方式的主要类型”等问题。

二、文献综述与理论框架〖*1〗

1.权力清单制度研究

国内学者对权力清单制度的研究主要分为理论与实践两个层面。理论层面的研究首先是从权力清单的概念界定入手。程文浩(2014)认为,权力清单就是根据各级政府对其工作部门行政职权的详细梳理和统计而编制的汇总目录,为行政权力的合法行使范围划定界限[3]。陈向芳和邓薇(2015)提出,权力清单是指权力主体采用清单的模式,整理并发布其所享有的各项行政职权及实施依据,其核心在于限制政府权力[4]。郁建兴和许梦曦(2014)强调,权力清单的推行对于公权力监管具有重要意义,是提高政府行政透明度和公众参与度的一种有效形式[5]。尽管学者们的研究侧重点和表达方式有所不同,但在“权力清单制度是对现有行政权力进行合法清理并以清单形式予以公开”这一点上都基本达成了共识。其次是运用相关理论对权力清单制度进行阐释。付建军(2017)将清单制作为我国推进国家治理转型的新工具,可以在政府、市场与社会之间实现理性化的制度安排,进而实现国家治理有效性与合法性的平衡与再塑造[6]。沈志荣和沈荣华(2017)从法治角度审视行政权力清单改革,认为权力清单改革有助于地方政府职能转变,主要不足则源于政府与社会协同缺失,应借助于法律依据、责任与程序的完善[7]。实践层面的研究则主要集中于对权力清单制度运行现状、问题及对策等内容的探讨。郑俊等(2016)指出权力清单制度建设中存在的过度任务导向、单一化简权目的、梳理口径及权限划分不一致、动态调整与约束机制不完善等问题[8]。孙彩红(2017)主张要将权力清单与政府职能转变实质性地关联起来,明确上下级政府和同级政府部门之间的权力边界,实现由审批职能向监管职能转变[9]。

2.公共政策扩散研究

作为公共政策过程的重要理论之一,政策扩散理论受到传播学、社会学和地理学等多学科的影响,比如罗杰斯以传播学科视角来阐释扩散的本质,认为扩散就是创新在一段时间内,通过特定的渠道,在某一社会系统的成员中传播的过程[10]。公共政策扩散通常是指一项创新型政策方案从政策发源地向其他区域扩散,被新的公共政策主体采纳并推行的过程[11]。20世纪60年代末,美国学者沃克尔(Walker)一篇關于美国各州政府之间政策扩散的文章开创了政策扩散领域研究的先河,随后经过罗杰斯(Rogers)、格雷(Gray)、贝瑞夫妇(Berry)等人的努力,政策扩散理论得到了迅速的发展,并成为公共政策研究的重要内容。西方学者通过大量政策扩散实例的分析认为,政策创新的扩散路径基本符合罗杰斯(2002)在《创新的扩散》一书上提出的创新扩散“S形曲线”;Frances S.Berry&William; D.Berry(1999)研究表明由于创新地区相近的地理位置、相似的经济发展水平和频繁的政治交往,同一层级的地方政府的创新采纳概率和欲望更加强烈[12]。中国的政策制定过程中也存在着丰富的政策扩散实践。改革开放以来,我国地方政府实施了许多创新政策,在政治、行政、公共服务改革等方面都涌现出大量成功案例,与此相适应,政策创新与扩散也逐渐成为国内公共政策研究领域的重要课题,并且围绕公共政策扩散的原因、过程等内容产生了较为丰富的研究成果。学者们先后对政务中心制度(杨静文,2006)、省直管县改革(才国伟、黄亮雄,2010)、暂住证制度(张玮,2011)、电子政务(马亮,2012)、城市网格化管理(杨代福,2013)、公共自行车计划(马亮,2015)、信息化政策(裴雷、施茜,2016)、公益创投政策(李健,2017)等创新政策的扩散问题进行了研究,这些研究对于理解和发现我国特定情景下公共政策扩散的路径和机制具有重要启示意义。

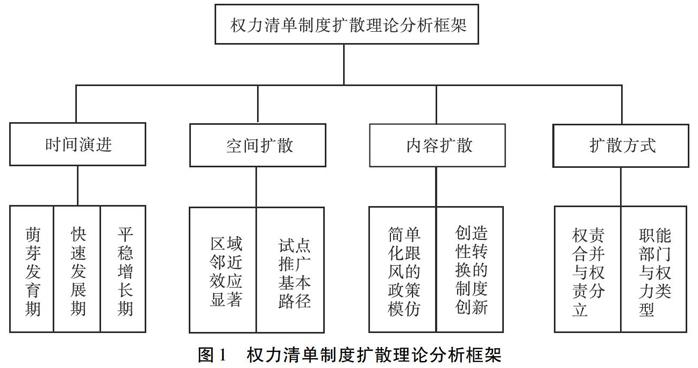

作为一项日益受到广泛关注的政府治理创新举措,权力清单制度成为再次运用和检验既有公共政策扩散理论的理想拓展场域,然而目前对权力清单制度扩散研究的相关文献却付之阙如。与已有相关文献相比,本文在理论视角以及研究方法上具有一定的创新性。一方面,笔者基于政策扩散理论,选取省级政府这一中间层级,首次提出从时间、空间、内容、方式四个维度来建构权力清单制度扩散的分析框架(见图1),阐释省级政府权力清单制度扩散的样态与规律;另一方面,笔者采用政策文本分析法,立足于我国31个省级政府相继出台的权力清单文本进行梳理和比较分析,审视权力清单制度创新及变迁的过程,有助于进一步丰富公共政策扩散理论内容及其实践应用范围。

图1 权力清单制度扩散理论分析框架

三、权力清单制度的时间演进机理

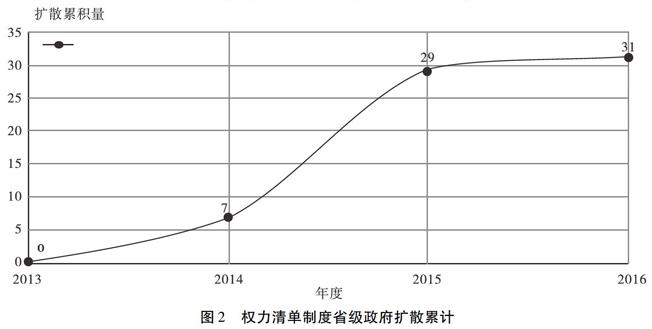

我们以权力清单公布年为横轴,以当年省级政府权力清单扩散累积量为纵轴制作散点图(见图2,下页),考察权力清单制度在省级政府层面的时间演进机理。可见,权力清单制度自创新以来,在省级政府层面的扩散时间呈“S型”曲线分布,符合政策扩散的一般规律。根据扩散曲线,具体划分为以下三个阶段:

第一阶段,萌芽发育期(2013—2014年),由于互动的缺乏与创新的不确定性,权力清单制度不仅政策跟进者数量少,而且主动推进的速度也较缓慢。党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》首次明确提出“推行地方各级政府及其工作部门权力清单制度,依法公开权力运行流程”。党的十八届四中全会进一步提出:“各级政府及其工作部门依据权力清单,向社会全面公开政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项。”在此背景下,浙江省人民政府在政务服务网上率先公布了全省42个省级政府部门4236项行政权力,但因政策扩散还处于起步阶段,可供学习借鉴的经验较少,浙江作为先行者主要是根据本地实际情况进行自主创新。此后另有江苏、安徽、广东、山东、辽宁、吉林6省公布了政府部门权力清单。

第二阶段,快速发展期(2014—2015年),当权力清单制度扩散影响到一定数量的政策制定者时,进展突然加快,扩散曲线迅速上升并保持这一趋势。政策扩散理论认为,地方政府的自主政策创新会在不同程度上受到来自中央政府的影响,中央政府可以通过强制或激励方式推进政策扩散。2015年《意见》为权力清单制度推行提供了充分的立法依据和强大的政策支持。但2015年《意见》的法律性质虽属于其他规范性文件,位阶不高,作为中央政府的一种行政指导行为也没有强制执行力,但实际上却对各地方政府产生了明显的压力。2015年各地权力清单梳理工作开展得如火如荼,权力清单公布量急剧上升,集中呈现出“井喷”现象,权力清单制度进入快速扩散阶段,全年共有22个省级政府公布了权力清单。

第三阶段,平稳增长期(2015—2016年),随着时间推进,在接近权力清单政策制定者的饱和点时,潜在的政策采纳者转化为真正的实际行动者的数量相对减少,进展又会减缓。2016年2月中办、国办印发《关于全面推进政务公开工作的意见》,要求“全面推行权力清单、责任清单、负面清单公开工作,建立健全清单动态调整公开机制”。截至2016年底,据中央机构编制委员会办公室统计数据,全国31个省份均已公布政府部门权力清单,其中24个省份公布了责任清单,17个省份公布了市县两级政府部门权力清单与责任清单。根据此前中央对省级政府2015年底前基本完成权力清单公布工作的时间表要求,位处西部且经济欠发达的新疆和西藏自治区作为2016年最后公布政府权力清单的地方,具有时间的滞后性。

2017年以来,为进一步推进简政放权、放管结合、优化服务,加快政府职能转变,权力清单制度扩散有一些新进展。一方面,地方政府陆续开展权力清单动态调整工作,根据政府机构调整和部门权力的变化,定期修改完善已经公布的权力清单,借助这种动态的“制度补丁”方式去修补权力运行过程中的漏洞,通过优化政府组织体系和职权体系,建立事权与财权相匹配的财政体制,逐步实现政府治理体系的现代化。如山东省滕州市以整合多部门行政许可事项的方式重新调整公布了权力清单,贵州省黔南州还出台了《政府工作部门权力清单和责任清单动态管理办法》,明确规定了需要对权力清单进行调整的情形、程序和相应责任。另一方面,地方政府也开始将权力清单制度向基层乡镇(街道)延伸,如山东省兰陵县参照省市模板编制完成了《兰陵县乡镇街道行政权力清单》,广西壮族自治区北海市探索建立村级權力清单等,将简政放权的制度保障打通到“最后一公里”,逐步实现省、市、县、乡权力清单制度全覆盖。

图2 权力清单制度省级政府扩散累计

四、权力清单制度的空间扩散趋势〖*1〗

1.区域邻近效应显著

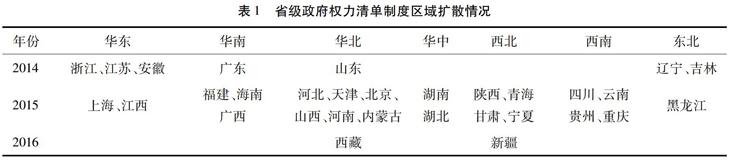

公共政策扩散在地方政府之间广泛存在着竞争机制,不同于以往仅注重经济指标数据的GDP锦标赛竞争模式,而是逐步演变为在经济发展、社会公平等综合目标下对更多价值追求的制度优势竞争模式。当前经济发展新常态背景下供给侧改革的核心就在于制度创新与制度供给,地方政府为推动本地经济发展,最大限度地吸引高净值人群,就必须要在改善投资环境、优化公共服务、创新制度供给等方面显示出自身的竞争优势;另一方面,根据蒂博特提出的居民可以“用脚投票”来选择地方政府以实现地方公共产品完全竞争的理论,供给侧改革还应适当考虑需求一侧,地方政府要回应和满足社会、市场、民众的多元需求,树立自己在公众中的威信,同样必须在区域间的政府竞争中赢得优势[13]。权力清单制度作为由政府提供的公共物品,通过对现有行政权力进行合法清理并以清单形式予以公开,将公权力的种类、范围、程序、结果乃至追责,置于社会大众的“可视化”透明状态之下,为各地方政府构建良好的营商环境提供了切实有效的制度保障,对吸引投资者和居民起到了积极推动作用。空间上的权力清单制度扩散过程普遍基于邻近效应,即当一地政府公布权力清单以后,往往会对周围区域产生一定的示范作用和竞争压力,这种示范和压力客观上就促进了权力清单制度的扩散。根据华东、华南、华北、华中、西北、西南、东北七大地理分区来考察权力清单制度的空间扩散趋势,2014年省级政府权力清单制度出现了几个扩散源,集聚在我国经济发达的东部沿海地区,包括华东的浙江、江苏、安徽,华南的广东,华北的山东,以及东北的辽宁和吉林相继发布了省级政府权力清单,呈现出明显的邻近效应,此后开始向周边地区扩散(见表1)。2015年前,由于缺乏中央顶层设计,省级政府主要是自发进行制度探索,2015年《意见》的出台,中央对地方的垂直影响更有力地推动了权力清单制度在全国地方政府的广泛扩散,而此时邻近效应和区域扩散的解释力就稍有下降。2016年,以西藏和新疆两个自治区在年底前公布的政府权力清单收官,至此,权力清单制度率先在省级政府层面实现了全覆盖。由上可见,一旦我们将地方政策创新和扩散理论视野聚焦到政府权力领域,不同层级政府间的纵向关系以及同级地方政府间的横向关系就显得尤为重要。我国省级政府在中央政策地方化上起着方向性的作用,也是我国政府层级体系中承上启下的中坚力量,在采纳一项新政策时,不仅要回应当地社会需求并考虑依赖上级财政资源的程度,还要受到来自上级政府的行政命令和同级政府间竞争压力的影响[14]。

表1 省级政府权力清单制度区域扩散情况

2.“试点-推广”基本路径

从我国公共政策实践活动来看,“由政策局部试点到全面推广”是公共政策扩散的基本路径。这一路径主要包括两个阶段:一是政策在局部某一个地区或某一个部门开展试点;二是政策试点取得一定效果和经验后,在全国或更广范围内全面推行。在政策试点的过程中,中央和地方政府的不同分工往往是促进政策不断创新的关键。具体而言,掌握着自上而下权威的中央政府可以先行决定政策试点的原则和总目标,如2015年《意见》中对地方各级政府部门权力清单制度建设多以原则性、总体性要求为主;地方政府通过对不同政策工具的选择和创新实施,最终试点成功的有效政策工具将会被中央政府采纳并得以推广,为其他地区提供政策学习的经验样本,这就形成了公共政策全面推广的合法性证成,也有助于减少公共政策全面执行过程中可能面临的阻力。权力合法性是行政权力清单改革的基石。新修改的《立法法》第八十二条将原来没有地方立法权的其余市政府都授予了地方立法权,这就为权力清单改革提供了合法性依据。2015年5月发布实施的省政府规章《内蒙古自治区行政权力监督管理办法》,是全国权力清单制度建设的第一部立法,对于规范和监督政府行政行为,维护社会主体的合法权益具有重要意义。自此,权力清单制度在“试点到推广”这一扩散过程中,由最初以“通知、意见、实施方案”等政策性文件逐步上升为制定政府规章的政策立法层面,实现了政策合法化到政策法律化的转变。

一般认为,河北省邯郸市为权力清单制度最早的试点地区。2005年8月,河北省人民政府通过对李友灿副厅长贪腐案件的调查与反思,为弥补现有权力监管漏洞,预防此类案件再次发生,决定选取邯郸市开展权力清单试点,清理汇总了93项市长权力,向全社会公布了全国第一份市长权力清单。2009年6月,四川省成都市在西部地区率先启动政府部门权力清理工作,随后便公布了49个市级行政部门和单位的权力清单明细,共7437项。2014年6月,浙江全省42个省级部门权力清单上的4236项行政权力首次在网上完整晒出。由此可见,权力清单制度的试点由贪腐问题而生,倒逼政府行政权力改革,并首先启动权力较大,也较好把握的市长职位权力的公开,再逐级扩散到政府职能部门权力。因此,权力清单制度扩散除了“试点-推广”这一基本路径外,从最初市长权力清单晒出到省级政府部门权力清单的大范围公开,权力清单制度还经历了“职位权力-部门权力”的扩散路径。随着《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》的出台,根据2017年政府工作报告中关于“推进政务公开,省级政府部门权力和责任清单全面公布”的要求,各省级政府在开展权力清单工作的同时,也联动推进责任清单和服务清单的项目公开,形成了“权力-权责-服务”等清单内容逐渐演变的扩散路径。

五、权力清单制度的内容扩散特征〖*1〗

1.简单化跟风的政策模仿

公共政策的制定者往往会有选择地向其他政策先进地学习,参考其经验与做法,并将之移植复制到本地区[15],从而降低政府自身政策创新的实践成本以及失败概率,以便更容易获得政策的合法性,这一广泛的策略选择也呈现出政策扩散的一种显著结果,即多个地区普遍存在的“政策趋同”现象。通过对比检视各省级政府权力清单内容可知,权力清单制度扩散也刚好印证了这一特点。本文选取涉及国民经济、社会事务、市场监管、生态环境等重点领域的发改委、民政厅(局)、工商局、环保厅(局)四个政府部门及其享有的行政许可、行政处罚、行政强制、行政给付、行政奖励五类典型的行政权力进行整理分析,发现行政许可权是各省发改委、民政厅(局)、工商局、环保厅(局)普遍享有的一种“禁令解除”权力,且都进行了地毯式的清理,在原有权力基础上进行了大规模的取消、转移、下放、整合,以此减少行政审批事项,化繁为简。典型例证如2014年10月安徽省首张“三证合一”的新版营业执照发放后,引發湖南、辽宁、吉林等多省工商局效仿实施“三证合一”登记制度。政府通过这种简政减权的方式,降低制度性交易成本,不仅契合了放管服改革的核心要义,也有助于构建简约高效的政府治理体系。改革开放以来,在邓小平提出的非均衡经济发展战略指导下,允许和鼓励一部分有条件的地区、一部分勤劳且有能力的人先富起来,以先富带动后富。这些经济发展优势反映到公共政策领域,逐渐使得东部发达地区处于政策领先地位,成为中西部地区经济发展和公共政策学习的跟进对象。由于我国幅员广大,权力清单制度扩散在全国虽有一定普遍性,但各地区差异性也愈加突显。省级政府权力清单自2014年首先在东部地区的浙江、江苏、广东、山东、辽宁等地开始扩散,2015年辐射到中部地区的湖南、江西、黑龙江、山西、河南、湖北等地,2016年以西部地区的西藏、新疆自治区结尾,中西部省级政府权力清单内容在框架结构上与东部地区相似度较高,基本沿用东部政策先进地权力清单模板,填充相应的内容,包括权力编号、权力类型、权力名称、子项、实施主体、行使层级、实施依据等。东部地区在公共政策上的先行先试,与其政府的综合财政能力、公共产品的供给能力以及民众普遍的开放观念、较高的社会参与度是密不可分的,从而为权力清单制度的扩散提供了更多激励。

2.创造性转换的制度创新

美国著名公共政策学者萨巴蒂尔教授指出,政策扩散现象的发生源于州与州之间的相互效仿、学习与竞争[16]。政府为谋求自身发展,争取在公共政策创新与地方绩效治理中的竞争优势,除了学习效仿外,也会以创新方式推行新政策。权力清单制度改革作为衔接行政管理体制改革与政府机构运作机制改革的重要一环,既是在遵循职权法定原则基础上对权力清单制度本身的完善,也是在追求效率原则基础上实现政府绩效的有效举措。但不同于以往仅针对政府内部的“定机构、定编制和定职能”的三定原则,而是通过“互联网+电子政务”新模式以及“政务审批服务网、政务服务办公网、行政审批电子监察系统”三大网络载体,广泛应用“互联网+”平台,以公开公示的方式将政府及其所属部门公共行政权力的列表清单公之于众,这些技术手段的应用本身就是一种创新。大数据时代的政府信息管理技术为其整体性治理提供了有力的技术支撑,不同层级以及不同政府部门间的政策协同,也促进了从分散到集中,从碎片化到整体化的有效治理方式转变,同时也为权力清单制度的扩散提供了强大助力。

地方政府创新的具体做法就是借助政策的落实并在不断传播、推广的过程中,反复检验后上升为制度规定,最终实现政府创新的可持续发展。2015年《意见》中提出“地方各级政府工作部门权力清单制度的组织实施要坚持因地制宜,紧密结合本地实际制定工作部署,提出有针对性的政策措施……创造性地开展工作”,这就给了地方政府一定的自主创新空间,但同时也不能游离于中央把控的总体目标和原则之外。浙江作为全国首个梯次推进省市县三级权力清单的省份,以“四张清单一张网”为总抓手,在“清权、减权、制权”等方面的创新举措还充分发挥了政策企业家在政策创新过程中的作用。除了政府内部行政官员以外,政策企业家还包括特定政策利益集团或研究机构成员,他们具有企业家精神,致力于政府政策创新,通过政策企业家的参与,提出政策倡议,构建政策议题,设计并推广政策创新方案,以获取决策者认可[17]。这也是一种“政策营销”的过程,运用营销技巧更好地识别和满足公众需要,说服诱导公众与政府达成共识,最终实现政策供给与社会需求的平衡。浙江省自20世纪90年代起,经过四轮行政审批制度改革将行政权力从1.23万项下降到4236项,整个清理过程采取“三报三审三回”创新模式,通过三轮上报审核反馈,既发现了问题,又有助于解决问题;同时以浙江省公共政策研究院作为第三方审核评估组织,成立专家咨询团队,对权力清单的合法性、合理性、必要性进行独立分析审核。2014年浙江省政府在《政府部门职权清理推行权力清单制度工作指南》中分享了浙江省在权力清单制度建设探索过程中积累的有益经验,为全国权力清单制度建设提供了浙江样本。2015年,浙江省以“政府部门职权清理,推行权力清单制度”项目获评“中国政府创新最佳实践”。此外,从各省级政府权力清单中公布的部分内容来看,行政给付和行政奖励两项权力相比于行政许可、行政处罚、行政强制权力在国民经济、社会事务、市场监管和生态环境领域中所占比例较少,只有少数政府部门列出了行政给付和行政奖励权力事项,且集中体现于与社稷民生事项息息相关的民政部门,但总体呈增长趋势。例如2014年江苏省民政厅列出3项行政给付权力,北京市民政局在此基础上增加到6项,2015年江西省民政厅公布了17项行政给付权力,可见,地方政府不再仅仅只关注行政处罚、行政强制等这类负担性行政权力,也开始重视行政给付、行政奖励等授益性行政权力。2017年1月国务院发布的《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》中确定了住房、社保、医疗、教育、文化体育、就业创业、社会服务、残疾人服务八大领域的基本公共服务清单,表明地方政府在追求经济增长的同时也开始更多地关心与民众利益切实相关的民生问题,这不仅是政府对民众诉求高回应性的体现,也是经济发展型政府逐步转向公共服务型政府的例证。

六、权力清单制度扩散方式的类型〖*1〗

1.权责合并与权责分立

法治政府是权责统一的政府,权力与责任不可分离。法律法规在赋予行政主体职权的同时也赋予其义务和责任,行政主体在接受法律法规授权的同时也必须接受相应的义务和责任。这就要求行政主体应当依法行权履职,不能随意增减、转让、推诿或放弃行政权力。因此,从权责统一、权责一致的角度看,权力即是责任,权力清单也是政府依法履职的“责任清单”,行政主体必须要有责任有担当,坚决纠正不作为、乱作为,坚决克服懒政、怠政。2014年首批公布权力清单的省级政府中,安徽、广东、辽宁均采用权力清单与责任清单合并的方式,浙江、江苏、山东、吉林采用权责清单分立的方式;2015年权力清单与责任清单内容合并公布的省级政府增加12个;最后2016年西藏和新疆自治区政府权力清单也是以权责清单合并的形式公布。通过权责清单内容的合并,明确每一项行政权力所对应的具体责任事项和追责情形,在清单中一目了然,有助于实现“有权必有责、有责要担当、失责必追究”。

2.职能部门与权力类型

推行权力清单制度,使职能科学、权责法定、运行公开,是法治政府对行政主体行使权力的新要求。首先就要做到科学配置部门职能,根据有关法律法规和“三定原则”界定政府各部门的职能范围,明确职能分工,以保证权力清单内容的科学性;其次要做到权责法定,即在权责清单编制过程中,每项职权都必须有明确的法律法规授权及相应的法律责任。最后2017年6月公布的《中华人民共和国政府信息公开条例(草案征求意见稿)》中规定“各级人民政府应当积极推进政府信息公开工作”,因此,除法定保密事项外,所有纳入权责清单的事项及其运行流程都属于政府应及时向社会公开的信息。2015年《意见》中建议各省级政府可以参照我国行政法上对具体行政权力的划分,如行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政确认、行政检查、行政给付、行政奖励、行政裁决和其他类别,再结合本政府部门职权配置实际,制定统一的分类标准。据此,各省级政府陆续出台政策文件响应中央精神,例如青海省人民政府《关于推行政府部门权力清单责任清单制度实施方案》、河南省人民政府《关于推行各级政府工作部门权力清单和责任清单制度的实施意见》、天津市人民政府《关于做好市级政府部门和单位权责清单公布工作的通知》等文件的发布,加快了省级政府部门权力清单制度的扩散进程。按照“部门-权力”样本的方式对各省政府最终公布的权力清单进行整理后发现,所有权力都分别根据政府部门和权力类型进行分类,其中政府部门分类各省不尽相同,数量上也参差不齐,但在权力类型上都统一按行政法上的十类具体行政权力进行划分,这就便于民众有效行使知情权、监督权,督促政府依法行政。

七、结论与启示

行政权力行使和运行的制度化、规范化、程序化和透明化是国家治理现代化、政府治理现代化的应有之义。维护公法秩序,约束行政权力,将权力关进“笼子”,以防止权力的恣意与任性,是现代法治国家、法治政府的基本要求。党的十八大以后,在简政放权和深化行政审批制度改革的大背景下,权力清单制度应运而生,作为一项地方政府治理现代化的机理设计和政策创新,权力清单制度从省级开始扩散至我国各级政府和各个地区。本文运用公共政策扩散理论,建构分析框架,从时间、空间、清单内容以及扩散方式四个维度探究省级政府权力清单制度的扩散规律,得出以下四点结论:第一,权力清单制度扩散随时间推移明显呈现出“S型”曲线增长趋势,分为萌芽发育期、快速发展期和平稳增长期三个阶段,符合政策创新扩散的一般规律。第二,空间上区域邻近效应显著,地缘相邻的省级政府权力清单公布往往前后相继,并且表现为“试点-推广”的经典范式,以及“职位权力-部门权力”和“权力-权责-服务”的扩散路径。第三,清单内容的扩散实际上就是一个动态变迁的过程,不仅体现在中央纵向行政指令下的强制性变迁,也体现在横向政府间竞争与压力下的诱致性变迁,这种扩散兼具政策模仿和制度创新的双重特征。第四,扩散方式上则表现为文本设计上的“权责合并”与“权责分立”两种不同模式以及職能部门和权力类型两种分类标准,且“权责合并”成为各省级政府较多采用的文本模式,并统一按照十种类别划分行政权力。

根據以上对省级政府权力清单制度扩散规律的总结提炼,可以获得至少以下几点启示:首先,中央政府要对地方政府的政策创新予以鼓励和支持,通过出台一系列法规提出原则性要求,引领地方政府权力清单制度建设的正确方向,同时保留足够的自主空间,允许合理范畴内必要试点探索失败的存在,创造有利于权力主体根据地方特点进行再创新与不断完善的政策环境。其次,他山之石虽可以攻玉,但地方政府更应注重自主创新意识与能力的提升,理性借鉴并结合自身实际情况进行“再创造”,不能盲目跟风模仿,只有将政策扩散由跟风模仿转变为学习性创新,才能实现政策扩散的价值。最后,还须充分发挥中央的“指示性制度变迁”功能,适时加强政策指示和鼓励倡导,条件成熟时甚至可采取法规形式实施“强制性制度变迁”,为各省结合实际推行“诱致性制度变迁”提供强大的激励效应和动力支持[18]。

习近平总书记在党的十九大报告中指出,“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”这就需要我们党和政府持续不断地努力,提升“善政”的制度创制水平,优化“善治”的施政治理绩效,在制度供给方面强化权力清单制度的公正性、合法性和有效性,将“放管服”改革落实到“最后一公里”,实现省、市、县、乡权力清单制度全覆盖;同时,从地方政府权力清单的分类依据、治理逻辑、标准流程、实践形态、动态跟踪、效果评价、推进策略以及法治化完善等方面进一步拓展和深化权力清单制度改革,实现政府从管制行政到给付行政、秩序行政到服务行政的根本转变。

参考文献:

[1] 青木昌彦.比较制度分析[M].周黎安,译.上海:上海远东出版社,2001:187.

[2] 李文钊.论作为认知、行为与规范的制度[J].公共管理与政策评论,2017(2):12.

[3] 程文浩.国家治理过程的“可视化”如何实现——权力清单制度的内涵、意义和推进策略[J].学术前言,2014(5):90.

[4] 陈向芳,邓薇.行政权力清单制度评析及完善——以制度价值为研究视角[J].广东行政学院学报,2015(3):10.

[5] 郁建兴,许梦曦.权力清单:地方政府公共权力监管的新起点[J].浙江经济,2014(7):23-24.

[6] 付建军.清单制与国家治理转型:一个整体性分析框架[J].社会主义研究,2017(2):73.

[7] 沈志荣,沈荣华.行政权力清单改革的法治思考[J].中国行政管理,2017(7):111-116.

[8] 郑俊,等.地方政府权力清单制度体系建设的实践与完善[J].中国行政管理,2016(2):6-9.

[9] 孙彩红.权力清单与地方政府职能转变——以苏州市相城区为例[J].甘肃社会科学,2017(2):36-41.

[10] E.M.罗杰斯.创新的扩散[M].辛欣,译.北京:中央编译出版社,2002:1-33.

[11]王浦劬,赖先进.中国公共政策扩散的模式与机制分析[J].北京大学学报(哲社版),2013(6):14-23.

[12]弗吉尼亚·格雷,王勇兵.竞争、效仿与政策创新[J].经济社会体制比较,2004(1):93-101+92.

[13]何显明.市场化进程中的地方政府行为逻辑[M].北京:人民出版社,2008.

[14]朱旭峰,赵慧.政府间关系视角下的社会政策扩散——以城市低保制度为例(1993—1999)[J].中国社会科学,2016(8):95-116.

[15]刘伟.学习借鉴与跟风模仿——基于政策扩散理论的地方政府行为辨析[J].国家行政学院学报,2014(1):34.

[16]保罗·A·萨巴蒂尔.政策过程理论[M].彭宗超,等,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2004.

[17]朱亚鹏,肖棣文.政策企业家与社会政策创新[J].社会学研究,2014(3):56-60.

[18]韩艺,陈婧.省直管县改革政策中的府际关系——基于22个省的改革文本分析[J].北京行政学院学报,2017(1):15.

The Diffusion of Provincial Government Power

List System Innovation

—The Interpretation Based on Policy Diffusion Theory

ZOU Dong-sheng,CHEN Si-shi

(School of Politics and Public Administration, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Abstract: Based on the theory of public policy diffusion, then through comparative analysis on policy texts of the 31 provincial government power lists, this paper explored the diffusion rule of provincial government power list system from such four dimensions as time, space, list content, and diffusion mode. The study finds that the diffusion of power list system presents an obvious “S-shape” curve growth trend over time, from the space perspective, the regional proximity effect of diffusion policy is significant and “Pilot - promotion” is the basic diffusion path; the contents of power list possess dual characteristics of policy imitation and institutional innovation; the diffusion mode is characterized by two differentiated patterns: “combination of power and responsibility” and “separation of powers and responsibilities” in text design, as well as two classification criteria: functional department and power type.

Key words: provincial government; power list; policy diffusion

CLC number:D035 Document code: A Article ID: 1674-8131(2018)02-0026-09