33和伊33号

2018-06-14徐南利

徐南利

旧日本海军是比较迷信的。二战前的日本海军潜艇部队就忌讳“3”和3的倍数,认为遇到就会倒霉。其中就有一艘潜艇,不祥的“3”有两个。这就是被日本人称为“诅咒之艇”的潜艇伊33号。

伊33号艇的首航

1939年,日本第四次海军军备补充计划决定,再建造多艘大型远洋潜艇应对即将爆发的对美战争,伊33号就是该计划的一部分。它于1940年2月21日开工,由三菱神户造船厂负责建造。1941年5月1日下水,同年11月1日,被定名为伊33号。它于1942年6月10日竣工,定为一等潜水舰,隶属于第6舰队第1潜水战队第15潜水队,锚地是吴。

伊33号属于日本二战前研制的伊15型潜艇,也被称为巡潜乙型。该级艇全长108.7米,宽9.3米,吃水5.14米,标准排水量2198吨,水下排水量3654吨。水面航速高达23.6节,水下航速8节,以16节航速水面航程14000海里,3节航速水下最大航程96海里,最大安全下潜深度100米。其艇首装有6个530毫米鱼雷发射管,备有17枚九五式鱼雷。甲板上装1门140毫米40倍口径单管炮,1门双联装25毫米高射机关炮。此外,该级艇还可以搭载1架零式小型水上侦察机。

巡潜乙型潜艇总共建造了20艘,是太平洋战争中日本海军使用最多,战果最丰富的一级大型远洋潜艇。该级也是日本海军潜艇损失最惨重的一级。全部20艘中,到战争结束时仅有伊36号一条幸存。

当伊33号入役时,正是太平洋战争最激烈的时候。当时日本海军的新舰训练水平明显下降。8月15日,竣工3个月的伊33号就从吴出港,前往一线所罗门群岛。在经停特鲁克,进行短暂补给后,伊33号被派往马基拉岛一带侦察。

8月24日,第二次所罗门海战暴发。伊33号成为第一批与美军交战的部队。当天11点05分,正在北纬09度21分,东经163度35分海域浮航充电的伊33号发现空中出现了美军轰炸机。这是从美国海军“企业”号航母上起飞的SBD俯冲轰炸机。伊33号紧急下潜,毫发无伤地躲过攻击。

一周后的8月30日,伊33号幸运的发现了美军机动舰队。不过,伊33号的艇员操作水平太差,始终占据不了有利的发射阵位,只能眼睁地看着美军舰队从面前驶过。

其后,伊33号又在海上转了近1个月,直到9月25日,才结束自己的首次巡航返回特鲁克。此次巡航,作为“新兵”的伊33号虽然没有击沉一艘美军战船,但它也躲开了美军飞机的轰炸,艇员们认为它的运气不错。但谁也没想到,首航就是伊33号的最后一次成功巡航,它剩下的服役时间全是厄运。

伊33号艇毁人亡

1942年9月25日,伊33号回到特鲁克。9月26日凌晨,伊33号在进港时艇艏撞上了珊瑚礁,最下方的6号鱼雷发射管轻微受损。于是艇上的人员大都上岸休假,只留了部分人员执守。修理船“浦上丸”號靠上它,开始进行修理。

9月26日9点21分,正在修理的伊33号突然失去平衡,艇尾沉到海面下方。对此,有推测说是“浦上丸”号上的缆绳松脱,造成潜艇尾部下沉。海水通过敞开的艇尾舱门猛的灌入艇内,很快伊33号就沉入33米的海底,幸好艇上大部分人员都到岸上休假去了,事故只造成了留守的航海长为首的33名水兵死亡。

一艘才竣工不到4个月,只执行过一次巡航的新艇不能就这样报废。日军立即组织“浦上丸”号修理船,“立山丸”号供水船,“日丰丸”救生船展开打捞工作。伊33号沉得不深,打捞工作也不难。随着排水,艇体前部很快浮出了水面。然而就在此时,艇内的气压突然将舰桥附近的舱门压爆吹飞,海水再次涌入艇内,没等打捞人员反应过来,伊33号再次沉入海底。结果,折腾了3个多月,直到1942年12月29日,伊33号才被打捞出水。

在海水里泡了这么长的时间,伊33号上的各种设备损坏严重,特鲁克的修船能力只能勉强让它浮在水面上,要想全部修好只能拖回日本本土。又经过3个月,1943年3月2日,伊33号由“日丰丸”号拖带,在特设炮艇“长云”号、“平壤”号,驱逐舰“夕风”号的护卫下,返回日本本土前线基地。17日,船队顺利抵达日本佐伯海域。第二天,伊33号被拖到吴军港,送入吴海军工厂进行修理改装。当时,日本潜艇总在夜间被美军雷达发现。因此,维修时伊33号还加装了最新的22号电探(警戒雷达)和雷达告警系统。

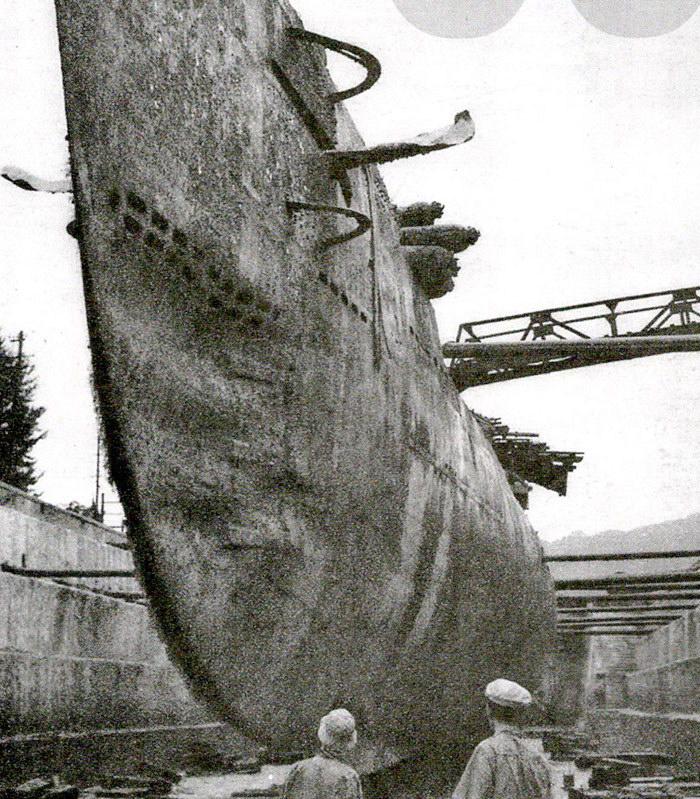

巡潜乙型是二战时代日本海军的主力远洋潜艇,图为同型艇伊26号。

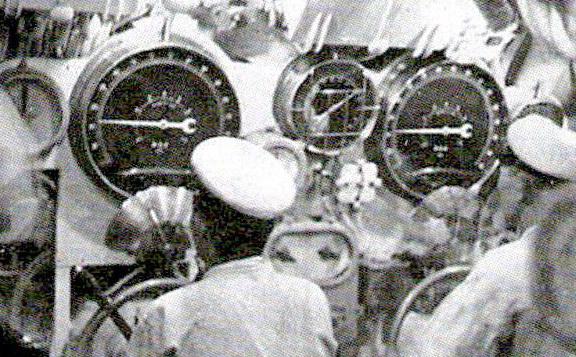

远洋潜艇的指挥舱(上)十分拥挤,右图的就餐环境也只有一部分艇员可享有。

由于此时日本资源已经非常紧张,加之大批战损的水面舰艇需要维修,伊33号的修理工作进展缓慢。直到1944年4月1日,才大修完成归建。可大量的收尾工作又拖了2个月,直到6月1日,伊33号的修理和改装才全部完成,划归第6舰队第11潜水战队编制。

1944年5月4日,伊33号新艇长海军少佐和田睦雄就职。他是个狂热的军国主义分子,一上任就要求手下艇员加紧训练,力争早日出海,再次为“帝国效力”。当然,他不会想到会厄运再临。

伊33号艇的沉没

1944年6月13日早上6时,伊33号全员起床。7时,该艇驶出吴军港,前往西面的伊予滩开始训练。此时的日本海军已经衰弱不堪,大批战前经过长年训练的精锐水兵损失殆尽。补充进来的多是菜鸟,他们很多人才出过几次海,装备使用水平很差,处理紧急情况的能力几乎为零。这为该艇的最终事故埋下了祸根。

7时30分,伊33号抵达利岛与青岛(该岛位于日本濑户内海)间的训练海域。艇长下令“准备潜航”,全艇开始检查气密性,随后各处报告“一切正常”。所有人这时都松了一口气,因为作为一艘刚修好的艇,配上一群新兵,检查流程能走下来就已很不错了。然而,艇长还是业务不精,他没有了解到艇员的真实作训水平。

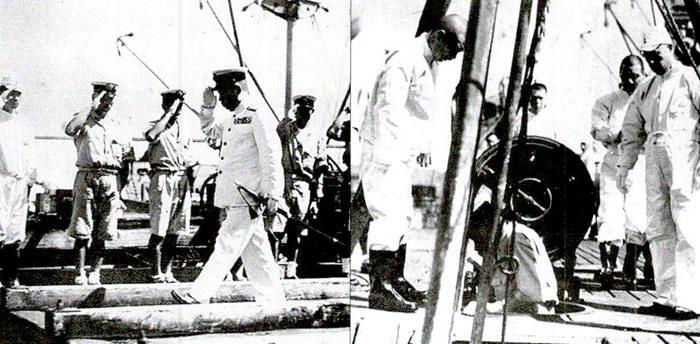

1943年,伊33号潜艇第一次被打捞修复后,时任日本海军联合舰队司令山本五十六在幸存艇员的陪同下视察了该艇的修复工作。

战后打捞出水的伊33号潜艇指挥舱内景.可见设备正在迅速氧化。

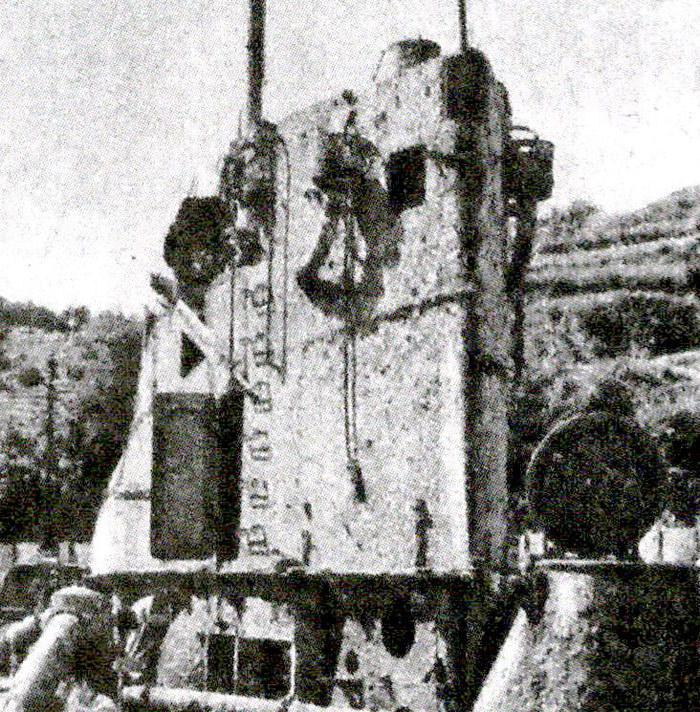

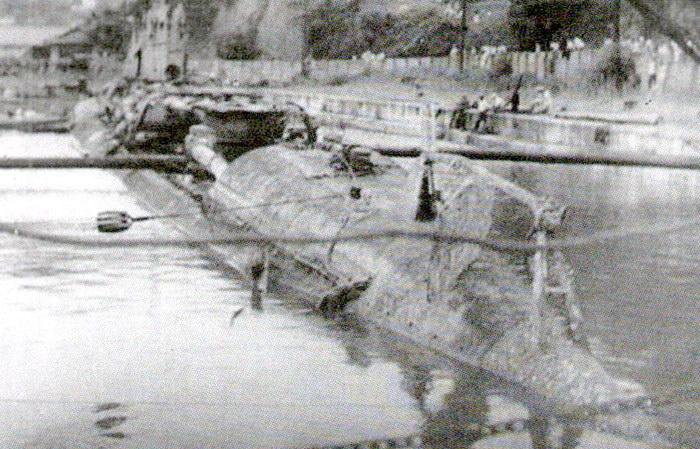

拆解中的伊33号潜艇围壳

日后伊33幸存者之一小西爱明是当时艇上少有的,有丰富航海经验的军官。但他此前一直在“日向”号战列舰上服役,直到5月30日,才调到潜艇部队。登上伊33号才2周时间。面对不熟悉的潜艇,他时刻胆战心惊。战后,此人对伊33号的沉没瞬间是如此描述的:

“按命令,潜艇以2-3度的俯角开始紧急下潜。谁知,潜航才开始,机舱就报告进水。由于进水太快,潜艇迅速从俯角变成大仰角。艇长立即命令排水,紧急上浮。可是由于艇员反应速度太慢,没能保持水密,多个舱室开始进水。潜艇在20米的深度维持了几分钟,还是继续下沉。很快就沉到了61米的海底。在海底,和田艇长孤注一掷,动用最后的储备动力,使潜艇以大仰角再次浮了起来。伊33号全长近110米,当艇尾还杵在海底时,潜艇的艇首探出了海面,维持了近20分钟。”

“此时我在指挥塔上方的信号塔里,这里距离海面还有大约20米,从第二潜望镜中,我们看到镜头已经伸出水面了。此时,司令塔内的舰长命令打开舱盖逃生。艇长从下方爬了上来,看着我们说:‘诸君,由于我的失误,造成潜艇的失事,我负全部责任。你们不必在这里等死,舱盖打开后只有十分之一的逃生机会,我会尽量帮助你们,剩下的就靠你们的运气了。”

在日本海军的集体文化中并不倡导这样做,和田能下令逃生,可见他也对局面多少心里有底。

“此时艇内的气压将舱门死死的压住,信号长发出‘1,2,3的信号,猛的打开舱门,舱内的高压气流,将我们十几个人都喷了出去。此时是8时30分。我回想起来,那真是恶梦一样的25分钟啊!”

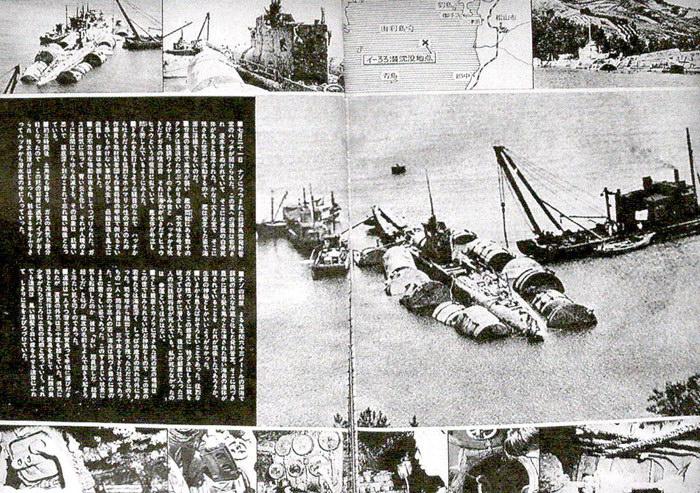

关于伊33潜艇当时日本杂志的报道版面。浮起后的伊33号后甲板尽显斑驳。

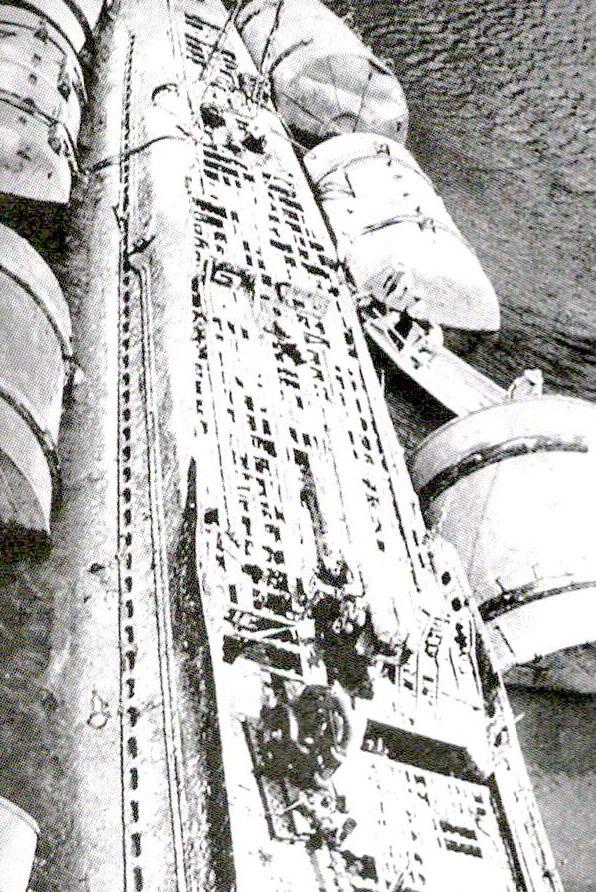

庞大的伊33号潜艇在拆解中露出了非耐压壳下的管路。在当时该艇设计阶段要求的较高性能指标只能通过放大体积实现。

小西等人逃出后,水从打开的舱门开始向潜艇内灌,很快潜艇就无法维持上浮状态,再次沉入海底。此次沉没,再也无人能够挽救了。

从伊33号司令塔逃出了10个人。他们到了海面便开始商议向何处去。小西建议游向由利岛,而航海长则认为青岛更近。最终只有一等兵曹岗田健市和二等兵曹鬼头跟着小西向由利岛方向游去。三个人十分幸运,很快就被经过的渔船救起,但鬼头的伤势太重,没等回到岸上就死了。而游向青岛的那7个人则不知所踪。最终这10人只有3人获救,2人存活。

生还者联系上了日军的松山海军航空队,由他们再通过吴海军航空队向吴镇守府报告潜艇失事的信息。吳镇守府大惊,急忙派出“长鲸”号潜艇母舰带着生还者赶往失事地点。14日,日本侦察机发现大片油污,确定了伊33号沉没的准确地点。

15日,“长鲸”号抵达出事海域,派出潜水员下海摸排。潜水员发现伊33号的司令塔舱门洞开,里面已经灌满海水。2名艇员的尸体飘在舱内。当他们游到潜艇的中后部机舱位置时震惊地看到,在柴油机进气口上卡着1根5厘米粗,近2米长的木棍。正是它卡住了水密阀门,使机舱迅速进水,造成潜艇沉没。

事后查明,这根木棍是在吴厂修理时,插进机舱吸气管里的。它本是在厂内维修时用来防止异物掉入的,但最后交付时船厂的工人都忘了这件事,没有将它抽出来,而接艇的官兵也没发觉这个东西不该带着出海,最终酿成了艇毁人亡的事故。

16日,打捞用的起重机船抵达失事海域。然而当天晚上台风到了,海上波涛汹涌,一切打捞活动只能终止。而参与此次失事调查的人员随后参加塞班战役,无人幸存到战后。结果沉在海底的艇,与事故的调查都突然被人遗忘。

此次事故,包括艇长和田在内,共有102人(一说92人)死亡。8月lO日,伊33号被除籍。

伊33号艇的致命阴魂

二战结束后的1953年7月,日本北星船舶工业(实际上就是原海军吴军港船厂)开始打捞沉在伊予滩的伊33号。23日,潜艇出水。当人们打开前部鱼雷舱的舱门时,一股几乎将人熏倒的毒气喷涌而出。当工人们进入鱼雷舱时,所有人都被可怕的景象惊呆了。

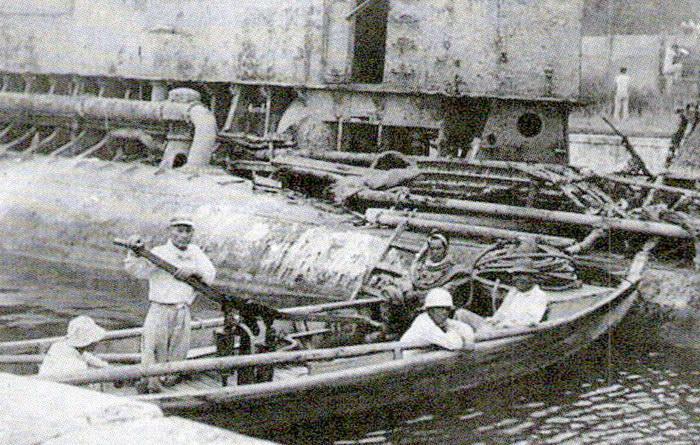

一名妇女向打捞出水的伊33号献花

在因岛工厂中拆解的伊33号,当时的日本船厂挤满了待拆解的日军军舰残骸

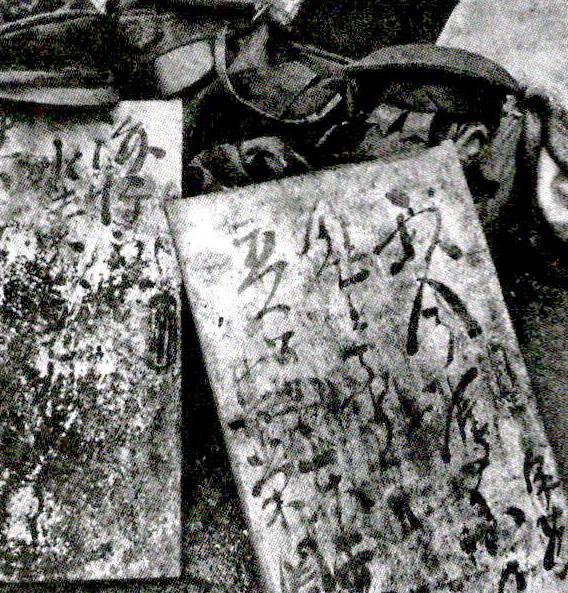

伊33号鱼雷舱内艇员留下的遗书。左图为同型艇该舱段的训练照片。

鱼雷舱的床上躺着12具尸体,明显都是因为缺氧闷死的,舱室中间还有1具站立着自缢的尸體。原来,当伊33号沉没时,艇首鱼雷室的人反应很快,迅速封闭了舱门。潜艇沉没后,这13个人都还活着。但由于舱里不通风,非常的闷热,所有人都脱光了上衣,只穿着裤子。在鱼雷舱中,人们发现了死者的遗书。这些遗书中,有写给新婚妻子的、有写给家人的。也有被军国主义思想洗脑严重的效忠书。从最后一封遗书的时间可以看到,直到失事10个小时后1944年6月13日下午18时,最后一名幸存者才在黑暗中绝望地上吊自杀。

由于封闭在舱室内,空气不流通,加之水温较低,尽管过了9年,失事艇员的尸体还能够辨认。一同前往打捞的该艇另一位幸存者岗田(前文提到的幸存者小西此时已经是海上自卫队的潜艇艇长,故没有参与打捞行动)看到这些,跪在艇首大哭。

由于打捞后遇到富氧的新鲜空气,失事艇员尸体在没出船厂大门便以肉眼可见的速度腐败。随船采访的日本杂志《文艺春秋》的记者拍下了全过程,但他始终不敢将这些照片公开。

之后伊33号被拖到日本日立造船(今日本联合造船)因岛工厂解体。谁知死在这艘潜艇上的人,还会再添3个。

1953年8月12日夜,日本浦贺船渠的技术人员生野胜郎(原日本海军造船技术大佐),西原虎夫(原造船技术少佐),吉武明(原造船技术少佐)三人偷偷的潜入了造船厂。这三个家伙打算测绘一下伊33号,特别是要到前鱼雷舱收集鱼雷发射系统的相关资料。

当时,美军为了能彻底消灭日本军事实力,收缴了所有的日本海军技术资料,不允许日本的技术人员接触相关内容。三个溜进船厂的人认为如果能从伊33号这条“失而复得”的标本上收集一些资料,对未来日本海军的重建会起到重要作用。这自然是不被美军允许的。然而,当三人进入潜艇后,在前鱼雷舱里,被艇内积蓄的一氧化碳熏晕。等到第二天被上班的工人发现时,三人早已丧命。

解体后,伊33号的潜望镜被保留作为纪念。在日本东京涉谷区原宿的东乡神社内建有该艇死亡人员的慰灵碑,在那里的碑文上,参观者可以看到日本人眼中这条“诅咒之艇”的故事。

在他们看来,伊33号从建造开始,就沾上了日本海军潜艇部队最忌讳的“3”和“3”的倍数这个印记。它由“三菱”造船厂建造;被命名为“33号”;第一次出事后就沉在“33米”深,还死了“33个”人;沉没了“3次”,第3次沉没死了102个,只活着逃出了“3个”;解体时又熏死“3个”。事情是如此的诡异,难怪直到今天,这条“诅咒之艇”仍让日本人谈之色变。

3名前日本海军技术人员溜进的鱼雷舱,他们在此成了最后拨死在该艇上的人。