近代“洋人盗宝”故事的形态结构分析

2018-06-14李佳卉

李佳卉

(上海大学 文学院,上海 200444)

“胡人识宝”故事是我国民间识宝故事的一种类型。唐代以前,中国民间不乏关于宝物和识宝者的传说。到了唐代,由于与西域商业贸易往来频繁,这类故事便渐渐与西域胡人联系起来。宋元明清以来,逐渐表现出与地方风物相结合的趋势,故事的主角也由西域商人、僧侣等演化为回回、江西人等。鸦片战争以后,则又衍化出极具时代特色的识宝故事——“洋人盗宝”。

一

“洋人盗宝”故事中,宝物的寓意未变,人物角色却发生了鲜明的变化。近现代语境中,“洋人”业已成为侵略者的代名词,所以在故事中被安置为反面人物,成为人民斗争、惩罚的对象。这是“胡人识宝”发展中呈现的一种新面貌。“洋人盗宝”故事具有强烈的时代特色和情感色彩,大多通过对盗宝行为和人民的反抗来表现人民同仇敌忾的信念。其故事情节基干为:首先,某地或某人拥有一个具有神奇功效的物件;其次,洋人具有识宝眼光,见宝即知其价值及用途;最后,洋人采取不义手段来获得或者试图获得宝物。

为了行文方便,笔者将搜集到的25个“洋人盗宝”故事进行编号,参照刘魁立先生故事类型学的研究方法加以展开。

二

传统的“胡人识宝”故事,按照左安秋的分析,其情节基干是 “得宝—识宝—买宝”[1]。“洋人盗宝”故事中的主人公则从商人变成了掠夺者,以往正常的等价交换也变成了强取豪夺,主要情节变成了“有宝—洋人识宝—洋人盗宝”。属于同一变体的各个文本在情节基干的链接上有很多相似之处,但又区别于其他故事类型。本文借鉴刘魁立先生的故事形态学分析法,对25个文本进行归纳分析,划分出八种类型变体:

变体一:

1.某地有神奇物品;

2.洋人见物知其价值;

3.洋人盗宝;

4.宝物被盗对当地造成不良影响。

这类故事在程蔷的《中国识宝传说》中被称为“洋人成功型”[2],在“洋人盗宝”故事中所占比例很少。这一变体存在着三条母题链,情节结构简洁明了。如《湖南湘潭县的传说》(T12):湘潭县金鸡井里有一只金鸡,因为金鸡的存在,井水非常清澈甘甜。后来洋人见到金鸡,知道它是不可多得的宝物,于是将金鸡捉走,从此金鸡井里的水就变得浑浊。这一类变体的情节在“洋人将宝物盗走”处戛然而止,没有更详细地描述宝物的下落等后续情况。因为故事结束时情节悬置,使得这一变体的后续发展产生了多种可能。这一变体是百姓对“井水浑浊”这一既定事实的解释—因为宝物被盗走才造成了井水变浑浊这一不良后果。这样的联想与解释充分说明了宝物的重要性、不可替代性。

变体二:

1.某地有神奇物品;

2.洋人见物知其价值;

3.洋人盗宝;

4.宝物被盗对当地造成不良影响;

5.本地人寻回宝物;

6.惩罚洋人。

这一变体见于广西壮族的 《洋人盗宝》(T25):乌龟咀有一颗会喷水的宝珠,一个法国传教士来乌龟咀见到宝珠心生邪念,将宝珠盗走。乌龟咀从此不喷水了,土地变成了荒漠。一个牧牛老人决心找回宝物,但病逝了,他的孩子继续寻找宝物。终于,孩子在大山脚下找到了洋人,将他引到悬崖上摔死,并夺回了宝珠。这一变体在“变体一”的基础上发展出了新情节,延伸出了“宝物被盗—找回宝物”这一母题链。在洋人将宝物盗走并造成不良影响后,宝物拥有者并没有放弃,而是通过两代人的努力找回宝物并惩罚了盗宝的洋人。这一变体同样是通过故事的讲述,衬托出宝物的不可替代性。宝物的失去暗含着自我生活的艰辛与曲折,失而复得则是人们对美好生活的向往。

变体三:

1.某地或某人有宝;

2.洋人见物知其价值;

3.洋人盗宝;

4.宝物不愿离开,在半路投入江河之中;

5.洋人受到惩罚。

这一变体与上述两个变体同样都在洋人盗宝后,进一步衍生出了洋人盗宝后的情节,但与变体二不同的是,洋人将宝物盗走后进行反抗的不是宝物的拥有者,而是宝物自身——由于不愿离开故土等原因,宝物往往在被洋人盗走后就半路逃脱或是带着洋人一起投入江河。如《禁钟与仙藤》(T13):广州五仙观里有口大钟,钟上系着一根细小的葛藤,众人不知葛藤的用处。鸦片战争后,一个英国人来到五仙观见到了葛藤,一眼就知道葛藤是宝贝,于是用铁索和庙祝换走了葛藤。走到珠江边时,洋人想把葛藤清洗一下,葛藤却挣脱洋人的手游到西江,变化为一种鱼。《鼓楼钟声》(T14):洛阳白马寺的古钟上有根草绳,众人不知草绳是宝,一个洋人看见草绳知道它的价值,趁着夜色将草绳盗走,但是草绳不愿离开洛阳,半路上带着洋人一起扎进了大河之中,洋人淹死了。这一变体同样是在“洋人盗宝”这一中心母题上发展出的新母题链。洋人将宝物盗走后,宝物有灵不愿洋人得逞,从而发展出了后续情节。此类变体中,虽然进行反抗的是宝物本身,但宝物反映的还是人民的愿望,失去宝物或错过宝物之后,人民寄希望于宝物自身有灵,通过宝物自身的超自然力量来对洋人进行惩罚。

变体四:

1.某人得到某种宝物或某地存有宝物;

2.洋人见物知其价值;

3.洋人盗宝;

4.宝物到洋人手中失去作用。

这一变体与“变体三”情节较为相似,都是洋人虽成功将宝物骗走,但由于宝物自身有灵,对洋人进行了惩罚,只是惩罚的方式有所不同。如《换香树》(T10)就属于这一变体:一个传教士看到某地有一种神奇的会散发香味的树木,于是就用坏树苗与种树老人调换。但香树带到洋人的国家后,却再也散发不出香味了。此变体与变体三相比,变体三中对洋人的惩罚手段更为激烈,而这一变体中对洋人的惩罚则是“竹篮打水一场空”的意味。

变体五:

1.某人得到某种宝物或某地有宝物;

2.洋人见物知其价值;

3.洋人盗宝;

4.宝物显灵惩罚洋人保护本地人。

这一变体的故事文本最多,《金钟记》(T1)、《金凤凰》(T3)、《渔童》(T4)、《偷不走的铜宝珠》(T5)、《猛虎石》(T6)、《金佛打洋鬼子》(T7)、《真假五羊石》(T8)、《金马驹》(T9)都属于这一变体。这一变体在“识宝”这一母题上的特殊之处是,洋人见宝知其价值,宝物拥有者同样知其价值,如《金凤凰》(T3):老婆婆因为善行而得到了一只金凤凰,金凤凰会唱歌跳舞,洋人听到凤凰悦耳的歌声,知道金凤凰是难得的宝贝,于是勾结当地的官员来抢,老婆婆无力反抗,而此时凤凰显灵,啄瞎了洋人的眼睛,放火烧掉了洋人的教堂和县衙,将老婆婆带走了。这一变体与变体三、变体四同样是宝物有灵,不同的是前两个变体中,宝物已经被洋人盗走,宝物不愿离开故土而自己逃离洋人或自行失去灵性,此一变体则展现出了更强烈的反抗精神,惩罚盗宝洋人的手段也更加激烈。同时,这一类故事中还有保护本地人的情节,更增加了宝物的灵性。

变体六:

1.某地存有某样宝物;

2.洋人知其价值;

3.洋人寻宝不得;

5.当地勘探队寻宝成功找到宝物。

这一变体中,洋人盗宝的行为同样是失败的,如《金鸭儿的故事》(T11):川东一个小镇附近的大山中有金鸭子,只有一个老石匠知道它在哪里,洋人听说了金鸭子,利诱石匠说出其下落,但石匠拒绝了他们。石匠死后,洋人上山找金鸭子,却怎么也找不到。但当当地的勘探队上山探测地质资源时,金鸭子却主动现身,并引导中国勘探队找到了大金矿。这一类故事中,洋人虽未盗到宝,但已经有盗宝行动,只是由于宝物有灵而使得洋人希望落空,也属“洋人盗宝”故事。这类变体中宝物同样有灵性,这种灵性使得它们能分辨出洋人与当地人,并使得洋人盗宝行为失败而当地人寻宝成功。

变体七:

1.某地或某人有某种宝物;

2.洋人见物知其价值;

3.洋人勾结当地人盗宝;

4.群众共同护宝,赶走盗宝者。

这一变体同样是在“洋人盗宝”这一中心母题上发展出来的新情节,如《金鸡》(T15):金佛山古佛洞有一只金鸡,洋人听说了,就向人们打听金鸡所在,而砍柴人、种田人都不理会他,只有财主家的少爷和洋人狼狈为奸,一起去盗取金鸡。二人盗金鸡时被发现,众人一起阻止他们,放走了金鸡。这一变体中,出现了盗宝洋人与中国护宝者之外的第三种角色——与洋人勾结盗宝的当地人。这些人一般是地主家的某位成员或平时就压迫劳动者的位高权重者,他们在“洋人盗宝”故事中的形象也是负面的。

变体八:

1.某地或某人有宝;

2.洋人见物知其价值;

3.洋人将宝物钥匙低价骗走;

4.洋人盗宝;

5.某人知情后毁掉钥匙阻止洋人;

6.洋人受到了惩罚。

这一变体是较为特殊的一类,在这一变体中,洋人并不是直接盗宝,而是首先骗取打开宝物的钥匙,即它在“识宝”母题上延伸出了一个新的消极母题链“识宝——骗取钥匙”。如《龙亭湖盗宝》(T20):传说开封被大雨淹没,古代皇宫都沉于龙亭湖底,洋人买了一个卖豆腐老汉的石磙,老汉觉得奇怪,就跟着洋人,发现洋人用石磙打开了龙亭湖,准备进入地下宫殿盗宝,老汉将石磙子推出了龙亭湖,将洋人淹死。再如《金牛山的钥匙》(T22):洋人买走了种瓜老人的一个瓜,而这个瓜实际上是洋人取得山内宝藏的开山钥匙,洋人进山洞取宝时,老人将瓜摔碎,把洋人关进了山洞里。这一变体虽然多了一个情节枝干,故事情节稍显复杂,但这一母题链最终还是回到了“洋人盗宝”这一中心母题上。

三

上述“洋人盗宝”故事的八种类型变体,虽然故事情节不同,母题链的多少也不一样,但总有一些情节在故事中反复出现,这一类“文本中都重复的情节部分”被刘魁立先生称为“情节基干”[3]。在“洋人盗宝”故事类型中,有宝、洋人识宝、洋人盗宝三个母题反复出现,构成了“洋人盗宝”故事的情节基干。

“有宝”这一情节在某些变体里隐含在故事叙述之中,在故事开头直接交代某地存在着某样宝物或某人拥有某样宝物,并会告知听者这件宝物的用途或给拥有者带来的好处。这些宝物的拥有与获得作为“洋人盗宝”故事的开端情节,为“洋人盗宝”的行动提供了前提。

“洋人识宝”母题在一些故事中同样也是隐含的,是在故事叙述中暗含这一母题的,如变体八中,宝山钥匙的拥有者往往不知钥匙是宝,即使知道它有神异之处却也不知作用,而洋人看见则马上知晓它的重要作用并明了它的使用方法。这一母题正是延续了“胡人识宝”故事类型中“胡人有识宝天赋”这一特性。在“胡人识宝”类故事中,胡人由于四处经商,且经常接触珠宝等贵重物品,具有一定的识宝知识,“洋人盗宝”故事类型中,代替了以往胡人角色的洋人也继承了胡人的这一识宝能力。

“洋人盗宝”作为故事的中心母题,在此类故事中占据着重要地位。作为“同一故事情节类型各文本都必有的母题”[3],“洋人盗宝”这一情节在各个变体中都有出现。值得一提的是,此类故事中的“盗宝”只是对洋人用不正当方式获取宝物的一种通称,无论是强抢宝物或是骗取宝物同样属于盗宝的范畴。变体一中,盗宝的体现方式有偷取,也有强取豪夺,如《偷不走的铜宝珠》(T5),洋人盗宝的手段就是偷取;而《金凤凰》(T3),洋人盗宝的手段就是强抢。

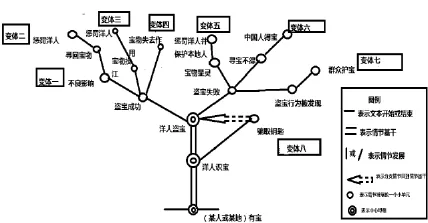

按刘魁立先生对民间故事的形态结构分析方法,笔者也绘制出“洋人盗宝”故事的“生命树”结构图。“洋人盗宝”的每一个文本,都仿佛是单线性的情节结构,但是运用共时的类型学比较方法,将所有文本的线性的结构叠印在一起之后,在包括总类型其他文本的总体背景下,这一或那一文本的结构就成为树型的了。

“洋人盗宝”故事生命树图

在“洋人盗宝”故事的“生命树”中可以很明晰地看到,有宝、洋人识宝、洋人盗宝作为三个重要母题,共同组成了此类故事的情节基干,而每个变体的分支都衍生在“洋人盗宝”这一母题上,所以,“洋人盗宝”毫无疑问是此类故事的中心母题。变体一是最为简单的“有宝—洋人识宝—洋人盗宝”母题链,变体二、变体三、变体四是在变体一“盗宝成功”这一母题上继续延伸出新的情节,变体五、变体六、变体七是在“盗宝失败”后延伸出新的情节,变体八从识宝母题分叉,发展出一个消极母题链,并最终回到“洋人盗宝”这一中心母题上。

通过对“洋人盗宝”这一故事类型的分析,并绘制出这一类型的“生命树”,清晰展现了此类故事的基本情节结构与延伸方式,而由于核心母题的旺盛生命力与强大粘附性,这一故事在民间不断传播、加工的过程中,还会继续发展壮大,会不断延伸出新的母题链,展现出更加多样的结构类型。但无论此类故事如何发展延伸,都离不开“洋人盗宝”这一中心母题。

“洋人盗宝”类故事是特定历史时期的产物,这类故事独特的人物角色和故事情节,表现了几代中国人的心态。作为特定历史时期的话语表述,这类故事在中国民间文学史上具有其特殊价值。

[1]左安秋.《太平广记》中“胡人识宝”故事的形态结构分析[J].韶关学院学报,2016(3):52-56.

[2]程蔷.中国识宝传说研究[M].上海:上海文艺出版社,1986:188.

[3]刘魁立.民间叙事的生命树[M].北京:中国社会科学出版社,2010:10.

附录:25篇“洋人盗宝”型故事

T1:中国作家协会湖南分会编《湖南民间故事选集》,湖南人民出版社,1959年,161-162页。

T2:中国民间文学集成全国编辑委员会编《中国民间故事集成·贵州卷》,中国ISBN中心,2003年,265页。

T3:钟建星主编《桂林山水传说》,漓江出版社,1984年,69-73页。

T4:张士杰《漫谈义和团故事的搜集整理与创作》,《民间文学》,1963年第1期。

T5:关汉、韦轩编《广东民间故事选》,花城出版社,1982年,182-184页。

T6:叶春生、刘克宽编《广州的传说》,上海文艺出版社,1985年,34-35页。

T7:开封师范学院中文系编《河南民间故事》,河南人民出版社,1979年,13-15页。

T8:孙卫明,《五仙古观》,羊城晚报出版社,2008年,50页。

T9:宝音德力根,《蒙古金马驹神话传说及其母题变异之探讨》,昭乌达蒙族师专学报(汉文哲学社会科学版),1993年第Z1期。

T10:湖北省郧阳地区行署文化局编《郧阳地区民间故事传说集》,郧阳地区行署文化局,1982年,193页。

T11:陈瑞琴,《金鸭儿的故事》,《蜜蜂杂志》,1957 年,56 页。

T12:成伯时,《湖南湘潭县的传说》,《民俗》第 47 期,1929,236 页。

T13:王建勋主编《羊城人仙神·广州市民间故事选》,中国电影出版社,1989年,257-259页。

T14:韦宏,《儿童文学鉴赏概要》,哈尔滨地图出版社,2006年,54页。

T15:李南力,《金佛山下的传说》,《西南文艺》,1954 年第 11 期,25 页。

T16:隋书今,《金鹿的故事(赫哲族民间传说)》,北方文学,1978第10期,20-24页。

T17:四川省宝兴县政协文史委编《宝兴文史资料》第四辑,宝兴县政协文史委员会,1994年,17-21页。

T18:程蔷,《中国识宝传说研究》,上海文艺出版社,1986年,178页。

T19:于敬升、卢善林主编《通化古今奇观》,吉林美术出版社,1994年,127-129页。

T20:娄扎根、娄莎莎编著《中国经典传说》,河南文艺出版社,2010年,201-203页。

T21:苏桂芳整理《苹果姑娘》,上海文艺出版社,1959年,76-82页。

T22:开封师范学院中文系编《河南民间故事》,河南人民出版社,1979年,11-12页。

T23:唐河县民政局,《唐河民俗》,中州古籍出版社,2014年,98-101页。

T24:车吉心、梁自萦,《齐鲁文化大辞典》,山东教育出版社,1989年,908页。

T25:广西壮族文学史编辑室,《广西壮族文学(初稿)》,广西壮族自治区人民出版社,1961年,230-231页。