《坛经》所记惠能故事中的中国神话元素

2018-06-14仲红卫

仲红卫

(韶关学院 文学院,广东 韶关 512005)

佛教虽然产生于域外,但是在被介绍到中国后,经与汉文化长期的融合,终于在隋唐时期形成了三个大的特点,即稳定的汉僧群体、成熟的修行制度和具有中国特色的成佛理论。这三个特点标志着汉传佛教的形成。从此以后,汉传佛教作为中华传统文化的一个重要支流影响到了中国社会各阶层的思维方式、价值判断、审美表达乃至日常生活的方方面面,可谓“无远而弗届”。

具有中国特色的成佛理论的代表,无疑要首推禅宗的六祖惠能大师。在汉传佛教汗牛充栋的典籍中,能被中国人称为“经”的——只有惠能所说、由弟子整理的《坛经》。总的来说,《坛经》所以能取得如此崇高的地位,除了惠能所提出的“自性即佛”之本体论思想和“顿悟”的修行理论之外,还与其从多方面吸收、融汇了以儒家和道家为主体的中华主流文化元素有极大之关系。笔者早前已经撰文简要谈过《坛经》所述思想与传统儒教之间的联系[1]。这里再以《坛经·行由品》①本文所依据的《坛经》,除非特别指明,皆为丁福保《六祖坛经笺注》(南华禅寺曹溪弘法团印)。为基础,从惠能如何被神圣化的角度,谈谈《坛经》与中华传统神话之间的内在关系。

一、惠能得法故事与尧舜禅让传说

(一)惠能得法故事中的考验叙述

《行由品》的内容,是从第一人称的叙事角度即以惠能自叙的方式,向在韶州大梵寺听讲佛法的上千名僧俗弟子讲述自己的得法经历。从故事来看,这实在是一个不断地经历各种难题考验的历程:

(1)关于主人公智慧的考验。这是故事极力表现的地方,当然也是给读者印象最深的地方。考验的核心指向,无一例外都和惠能对于佛法的理解相关。通过这些考验,故事向人们展示了一个慧根极为锋利、对佛法有着直观且透彻了解的“肉身佛”的形象。为了塑造这一形象,故事实际上突出了两个因素:

第一个是强调惠能不识字。不识字,意味着没有文字相的“污染”。同时,因为不识字而又可以做到“直指人心,见性成佛”,所以就更突出了惠能的根器之利。当然,细究起来,惠能不识字的说法其实和《金刚经》里“离一切相”的思想有着密切的关系。在《金刚经》里,须菩提曾问佛祖说,如果有人全面学习、了解了世尊关于成佛的理论,这个人是不是就可以生出信心而成佛?如来回答他说:“莫作是说。……何以故?是诸众生,若心取相,即为著我、人、众生、寿者;若取法相,即著我、人、众生、寿者。何以故?若取非法相,即著我、人、众生、寿者。是故,不应取法,不应取非法。以是义故,如来常说:汝等比丘知我说法如筏喻者。法尚应舍,何况非法。”[2]这里所说的,正是佛教离一切相的根本要义。因为在诸种相中,言语相/文字相所代表的思维、概念、逻辑、知识等,对于人的束缚最深和最不易摆脱。现代西方有所谓的语言本体论哲学,将语言视为世界的本源,或者说将世界视为语言所呈现出来的世界,也是认识到了语言/知识与世界之本体之间的微妙关系。惠能不识字而能了悟佛法的传说,可以看作是以故事的方式来诠释惠能的“顿悟成佛”思想,同时当然也是为塑造惠能与佛宿昔有缘,是所谓“肉身佛”、“世间佛”的重要策略之一。

第二个是惠能关于佛法本质的出色理解。因为这是直接和正面地塑造惠能的神圣形象,所以在惠能得法道路的每一个重要阶段都可见到。五祖初见惠能,讽刺他说:“汝是岭南人,又是獦獠,若为堪作佛?”惠能回答说:“人虽有南北,佛性本无南北。獦獠身与和尚不同,佛性有何差别?”[3]8惠能半夜得五祖衣法,五祖要亲自摇船送他过江,说“合是吾渡汝。”惠能回答说:“迷时师度,悟时自度。度名虽一,用处不同。惠能……今已得悟,只合自性自度。”[3]31惠能跑到大庾岭,为追上来的慧明说法,只一句“不思善,不思恶,正与么时,哪个是明上座本来名目?”[3]34就收服了慧明。当然,《坛经》中最广为人知的表现惠能佛法智慧的是另两个故事。这两个故事,在多数佛教哲学著作和中国哲学著作中都常常可以见到。其中之一,是惠能将神秀“身是菩提树”的偈子改为“菩提本非树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃”[3]24,表现出比神秀更为彻底的般若性空思想。另一个是在广州法性寺的讲经大会上,面对“风动”论和“幡动论”的对立,提出“不是风动,不是幡动,仁者心动”的观点,可谓其“自性论”的一个极好的例证。

(2)关于主人公毅力和艰苦精神的考验。佛教在接引学者的时候,除了看重机缘有无和慧根利钝之外,还重视其是否有愿意为佛法而献身的精神。因为在佛教看来,学法和弘法都是长期艰苦的事业,需要学习者具有超越常人的毅力和勇气。《坛经》中说,惠能本来只是一个以卖柴为生的贫寒的文盲小子,在偶然闻知蕲州黄梅县东禅寺有五祖大师后,决心前往求法。他跋涉了一月有余,才见到了五祖。五祖虽然收留了他,但却让他去干“破柴踏碓”的体力活,而且一干就是八个多月,但惠能却毫无怨言。在得到五祖真传、承袭五祖衣法而秘密潜回岭南后,他“又被恶人寻逐,乃于四会,避难于猎人队中,凡经一十五载”[3]35。惠能最终战胜了这些艰苦的考验。这说明他具有一般人所难以具有的坚韧不拔的毅力和吃苦精神。和智慧一样,这也是成为一个“肉身佛”所必须具有的资格条件。

(3)关于神性或超能力的考验。总的来说,汉传佛教在记载“肉身佛”的事迹时,可能受到了儒家传统文化“实践理性”传统的影响,较之于原始佛教经典大大减少了神话的色彩。但是,减少不等于完全没有。正如儒家需要通过“神迹”来建构远古的圣王形象,汉传佛教也需要通过“神迹”建构自己的“佛祖”形象。只是这些“圣王”、“活佛”的神迹,在“神力”程度上比神话中无所不能的“神”下降了一个档次,更类似于民间故事中的传奇英雄,也就是介于神与被肉身所约束的人之间。《坛经》里的惠能,不但在智慧和勇气等方面远高于常人,还具有常人所无的神秘力量。惠能在潜回岭南的时候,行至大庾岭上,快要被惠明追及时,惠能将衣钵掷于石上,说:“此衣表信,可力争耶?”[3]33然后隐身于草莽之中。惠明见到衣钵,想拿起来,但是曾为四品将军的他却提掇不动。关于这个细节,《坛经》只说“提掇不动”①德异本、至元本《坛经》同。此为丁氏所注德异本《坛经》。;《传法正宗记》说:“举其衣钵,不能动。”②③见丁福保《六祖坛经笺注·行由品第一》(广东南华禅寺,2015,第34页)注云:“《正宗记》作‘举其衣钵,不能动’。《传灯录》作‘举之如山不动’。”而《景德传灯录》则形容说:“举之,如山不动。”③惠能所具有的超现实能力证明了他是被佛所真正选中的人,是祖位的命定传承者。这个关于惠能神迹的细节,和文本中他“一闻经语,心即开悟”的传说,以及五祖“逢怀即止,遇会则藏”[3]31的神秘预言互相呼应,强化了恵能的神圣形象。

(二)尧舜禅让传说和惠能故事的关系

尧舜禅让的传说是出现于儒家话语系统中,具有巨大历史影响力的故事。在古代,尧舜的禅让一直被认为是政权交替的理想模式。这一故事最早出现于《孟子》之中,司马迁的《史记》则以文学化的笔法对之作了更详细的叙述。这个故事之所以重要,是因为它通过明显的二元对立的叙事方式,借助于家庭内部矛盾这个焦点,突出地建构了舜以孝悌为核心,兼有仁义、智慧、勇气、谦逊特点的“圣王”形象,从而最完美地体现了儒家关于理想的统治者所应具备的各种品质。

叶舒宪先生编选的《神话—原型批评》曾选录过日本人伊藤清司的《难题求婚型故事、成人仪式和尧舜禅让传说》。伊藤氏认为尧舜禅让故事中包含着远古成人仪式中的考验内容,“舜之所以经受了‘焚廪’、‘填井’和‘死亡’的考验,因为那是古代部族中的成年者和即将就职的领袖所必须承受的神圣磨难。”[4]343这就是说:如果要获得某种社会身份——从“成人”直到“圣王”,就必须经过一系列仪式化的考验。

中国的佛典系统实际上由两大部分组成。第一部分也是较早的部分为东汉以降的汉译佛经,主要由进入华土传教的西域僧人完成;第二部分即较后起的部分主要是汉僧自己的语录传记。这两个部分虽然同属佛教话语系统,但因为形成于不同的文化语境之中,因此在精神传承上是有区别的。如果我们将《坛经》中的惠能故事置于汉译佛经系统中,会有一种“陌生感”,因为这些文本之中几乎没有类似记载,更多的是佛菩萨们大显神威和恶魔外道相斗争的故事。但如果我们将其置入中华文化尤其是儒家文化的传统之中,则除了其中涉及佛教基本教义的一些用语和一些特有的文化符号之外,在故事的叙述方式、结构方式等方面并没有强烈的违和感。可以看到,惠能得法(获得六祖地位)的传奇经历,与舜即位前接受尧帝考验的故事在结构上是基本一致的:舜成功地完成了尧的三次考验,从而证明了自己在孝道、仁义和智慧等方面充分满足了儒家对于一个君王所应具有的最关键品格的要求。舜接受考验的故事所指涉的,其实是其作为“圣王”的资格要求。而惠能在获得普遍承认以前,从大的方面讲,也经历了三次重要的考验。第一次是必须通过五祖的认可。这里包含着一些更小的考验,但最重要的是和神秀的无声的竞赛。第二次是为了避祸而长期隐匿于猎人队伍之中。在长达15年的岁月里,惠能不但能在艰苦的环境下远祸全身,而且借助于只吃“肉边菜”巧妙地显示了自己对佛教的忠诚。第三次是在法性寺僧人的辩经大会上脱颖而出,从而获得了佛教界对其作为禅宗六祖身份的正式认可。如前所言,这些考验所涉及的,主要是惠能是否具有作为“肉身佛”所应具有的主要条件,亦即是否具有无上的慧根、是否具有弘法者所应有的坚韧意志、是否受到佛的佑护。惠能圆满地完成了这些“难题考验”,就自然而然地实现了自己作为“肉身佛”的身份建构,其实质类似于舜经过种种考验而证明自己有资格作为“圣王”的继承者。

在《坛经》形成的年代,尧舜故事已经稳定地传承了上千年,即使从《史记》算起也有七、八百年。在以儒学立国的古代中国,这是任何一个受过启蒙教育的人都很熟悉的故事。有鉴于此,我们推测惠能故事的形成,极有可能受到了尧舜禅让故事的影响,是《坛经》的书写者们不自觉地将本民族的文化原型“转换置入”的结果。

二、惠能故事的情节组织方式和神秘数字“三”的关系

从《坛经》与中华传统文化的联系观察,除了惠能历经考验的故事极可能受到尧舜禅让故事的影响之外,还有第二个隐秘的联结点,这就是故事的叙述结构或者情节组织方式和神秘数字“三”的关系。

据叶舒宪先生在《中国神话哲学》中考察,“三”的原型源出于神话关于世界分层的理解,是在世界诸多民族中普遍出现的数字原型。不过在中国的文化系统中,以“三”为基本结构的叙述又带有明显的中国特色,譬如儒家在叙述人与世界的关系(天地人)以及上古圣王世系(三皇五帝)时,就充分利用了这一神秘数字[5]。《行由品》在叙述惠能故事时,其叙述节奏也是按照“三”这一基本结构而组织起来的。

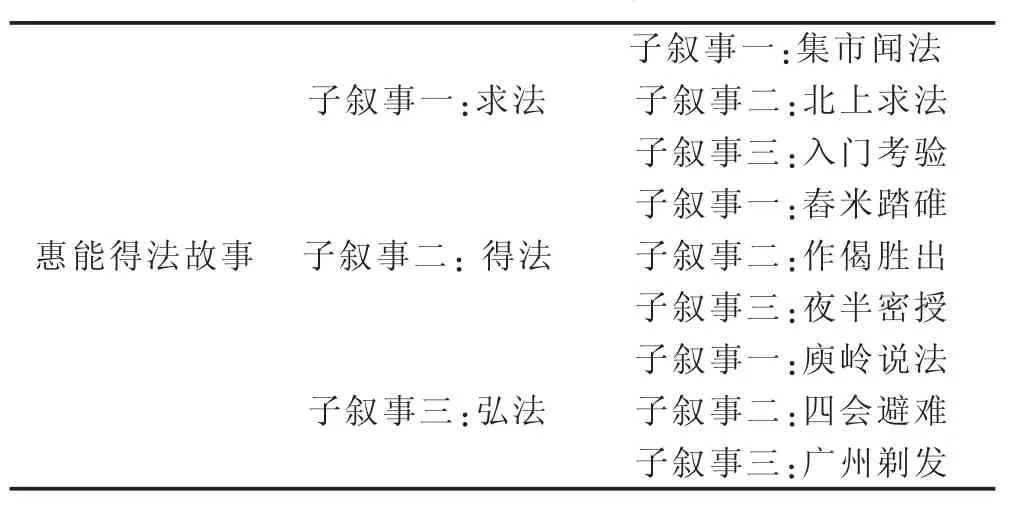

首先,《行由品》的整个故事可以按照惠能 “求法→得法一弘法”的历程分为三个逐层递进的子叙事。关于求法的叙事开始于惠能在集市闻法而止于五祖的收留;关于得法的叙事起于惠能舂米踏碓的故事而止于五祖三更授法;关于弘法的叙事起于潜伏避难而止于在法性寺正式受戒。其次,上述的每一个子叙事还可以以“三”为基本结构进行二次划分。具体而言,“求法”可以分为“集市闻法→决心到黄梅求法→通过五祖的入门考验”;“得法”可以分为“被五祖故意冷落→在和神秀的作偈竞赛中胜出→得到五祖密传衣钵”;“弘法”可以分为“在大庾岭初次说法收服惠明→避难于四会猎人队中→在广州法性寺一鸣惊人并正式出家”。其结构见表1:

表1 惠能得法故事

伊藤清司认为,中国各地民间流传的“难题求婚”型故事一般都包含着三道难题,也就是说此类故事多数都是以“三”为基本结构而组织叙事的。他还借助于《烈女传》等证明舜所经受的考验也恰好是三次。伊藤氏的文章并没有留意到“三”在这里是否具有特别的含义,他的注意力主要放在了这些故事和成人仪式的关系上[4]343。这是一个很大的遗憾,因为一种普遍出现的叙事组织方式背后可能具有某种深刻的文化意义。事实上,关于形式所内涵的文化意义问题,20世纪以来西方的诸多理论流派已经从多个向度给予了充分的关注。众所周知,这些理论总的倾向,是将形式视为积淀了特定历史文化内涵的所谓“有意味的形式”。这里的“有意味”是说,一种在某种文化中反复出现的形式,因为其中所积淀着的特定文化内涵,已演化成了对生成于该文化中的叙事文本之结构方式和意义表达两个方面都具有潜在支配作用的文化原型。在中国神话系统中,关于“三”的典型体现是“天地人”的世界层次划分①和中国文化关于世界的三层次划分法不同,佛教根据修行的高低将世界分为两个层次:一是脱离轮回之苦的佛界或者西方极乐世界,这是佛菩萨所居之所;另一是仍在轮回之苦中的“三界”,即天王所居的天界、人所居的现世界和鬼所居的地狱界。和“三皇五帝”的圣王系统构建。前者属于宇宙论范畴,后者属于人文历史范畴;后者可以视为前者在人类社会中的投射。这个以“三”为基本原则的秩序,综合地体现了道家“一生二,二生三,三生万物”的思想和儒家“天人合一”的思想。在这个意义上,体现在民间故事和传说中的“三”的结构组织方式也许是无意识的,但绝不是无意义的。回到《行由品》关于惠能的叙事上,如果我们进一步注意到具体内容,则不难将上表所列的以“三”为基本单位的叙事视为一个一个连续性的“难题考验”。而一旦注意到这一点,则这一组织形式中所蕴含的“意味”就更为明显化了。

除了不易察觉的叙事组织方式之外,《行由品》中还有另外一个细节也和“三”的运用有关。故事写到,在五祖看了惠能所作的佛偈之后,为了保护他,假装不承认惠能的偈子已经领悟了佛法。直到第二天,五祖才悄悄地潜入惠能的碓坊之中,“乃问曰:米熟也未?惠能曰:米熟久矣,犹欠筛在。祖以杖击碓三下而去。惠能即会祖意,三鼓入室。祖以袈裟遮面,不令人见,为说《金刚经》。”[3]25实际上,与此类似的情节在中国古代小说和民间传说中并不止一两处,而是非常普遍,此处不再赘举。

三、惠能故事的形成与佛教的中国化

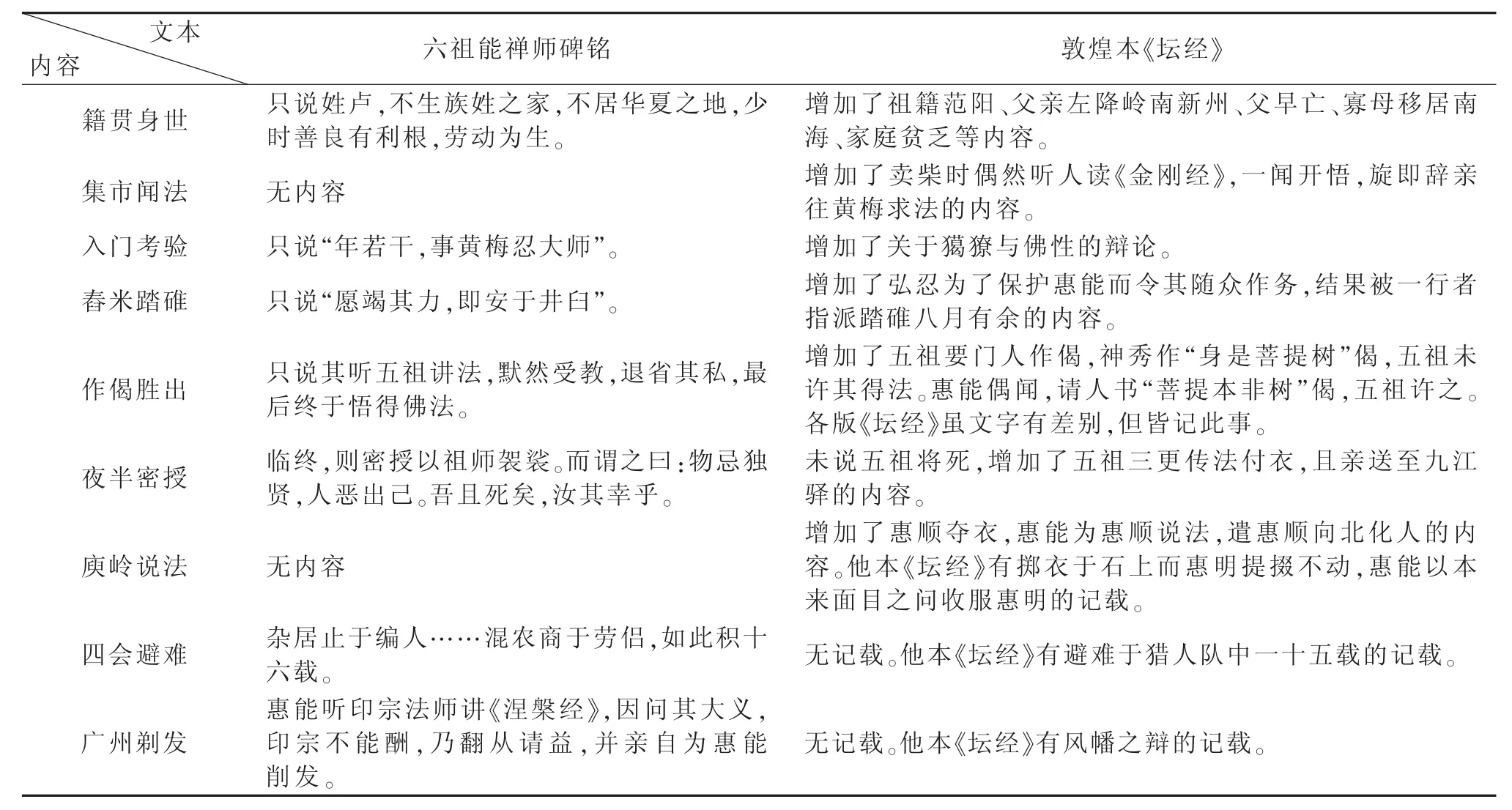

从禅宗史来看,《行由品》对惠能神圣形象的建构其实经历了一个相当长的过程。当惠能还活着的时候,他的六祖地位并没有得到正式的认可,当时被普遍承认的反倒是神秀。神秀“身是菩提树,心如明镜台”的思想和“时时勤拂拭,勿使惹尘埃”的修行方法,更切合于达摩的“凝住璧观”理论。神秀和惠能相继入灭之后,北宗和南宗的弟子们开始积极为各自的祖师争夺六祖的地位。惠能的弟子神会在开元二十年(732)于滑台大云寺举行的无遮大会上攻击北宗“师承是傍,法门是渐”②参见圭封宗密大师《中华传心地禅门师资承袭图》,《续藏经》第1辑第2编第15套第5册,第434页。,但神会在和北宗辩论的时候,只提到了衣钵而没有提到《坛经》。这说明在惠能去世近20年后,《坛经》可能还没有形成,至少是没有完全形成,否则神会不可能遗漏如此重要的事情。可以想象,为了在和北宗的争斗中胜出,也为了在惠能被朝廷正式承认为禅宗六祖以后持续地巩固南宗的地位,对于惠能的神圣化是必不可少的。王维的《六祖能禅师碑铭》(以下简称《碑铭》)大约作于惠能去世40多年后。《碑铭》虽然提到了“安于井臼”、“密授以祖师袈裟”和“杂居止于编人”等事[6],但和目前发现的《坛经》最早版本敦煌写本相比,后者所建构的惠能形象明显更具有传奇性质。两个文本中所述惠能得法历程,见表2。

表2 两个文本所述惠能得法历程

王维的《碑铭》,因为距六祖入灭时间不远,所以朴质平实,剔除掉文学化的语句外,几乎没有什么传奇的因素。而敦煌本《坛经》,除了临终密授和得法后长期避难两个情节外,增添了不少的内容。《坛经》所增加的内容,从叙述功能的角度讲,大大提升了叙述的故事性、传奇性;从建构人物形象的角度讲,突出地表现了惠能不学而知、坚韧勇敢的“佛教圣人”形象。敦煌本《坛经》中增加的神秀和惠能作偈部分,历来是各本《坛经》的主体部分,也是流传最为广泛的部分。从原型批评的角度看,这也是最显著地使用了“难题考验”叙述母题的部分。总之,在惠能去世一百多年以后,有关惠能得法的故事,在《坛经》中已经越来越传奇化了。而且越到后来的版本,叙述的传奇性就越强,譬如德异本中“掷衣于石上”的故事和在猎人队伍中吃“肉边菜”的故事。

《坛经》的编撰者不断地增加一些神化惠能的因素,这是可以理解的。毕竟在当时的文化和社会环境中,神化教主非常有助于树立本宗的地位及促进传播。但是,采用什么方式神化或者说依据什么模式来神化呢?将《坛经》中的惠能故事和翻译过来的早期梵本佛经中有关佛菩萨的故事做一比较,就可以明显看出,类似的因素在梵本佛经中几乎是见不到的。梵本佛经中的故事,主要是夸张地渲染佛菩萨们的广大神通以及他们与邪魔外道的斗法。而《坛经》在建构惠能形象时,除了“掷衣于石上”稍微有些神话色彩之外,没有将惠能说成是法力无边的神,也没有二元对立的斗法情节。《坛经》的核心精神,始终在宣传惠能的无上智慧和坚韧精神。如果借用弗莱的理论,则可以说梵本佛经故事里的主角是在种类上高于环境和他人的超自然的神;《坛经》里的惠能至多是在程度上高于他人和环境的传奇英雄。但是如果把惠能故事放到中国文化的传统中,则可以发现许多似曾相识的因素。如《行由品》中所述的惠能故事和尧舜禅让故事的类似性,惠能故事以“三”为基本原则的情节组织方式。这些分析都倾向于得出这样一个结论,那就是南宗弟子们在建构惠能“佛教圣人”形象时,受到了儒家建构尧舜圣王形象的影响,而将惠能得法于五祖类比于尧禅位于舜,从而模仿了尧舜禅让故事中的“难题考验型”叙述模式①有趣的是,王维《六祖能禅师碑铭》曾直接把弘忍与惠能的关系比喻为孔子与其弟子的关系,云:“大师心知独得,谦而不鸣。天何言哉!圣与仁岂敢?子曰赐也,吾与汝不知。”(《全唐文》卷三百二十七)。至于故事情节的组织方法和数字原型“三”之间的联系,则更是一种被具有原型性质的本土文化所支配的集体无意识的症候性表现。我们想特别指出的是,正是这种对中华本土文化原型的不自觉仿写或使用,才使得一个佛教故事以一种“自然的方式”被接引到中国的文化大传统之中,从而使之在集体无意识的层次上契合了中国知识分子的深层文化——心理结构,在一个不易被察觉的层次上实现了佛教中国化的历史任务。

当前中国佛教的多数研究者,都将注意力放在了佛教对于中国传统之哲学、文学及社会等的影响上,而忽视了中国文化对于佛教的影响、改造。这就很难解释一个问题,即为什么这种与主流的儒家文化格格不入的外来思想会被中国人逐渐接受并演化出所谓的汉传佛教?从佛教在中国的接受历史来看,唐代是一个关键的时期,也是最应注意的时期。毕竟在唐代,佛教还没有完全得到本土文化的承认,以韩愈等为代表的儒家知识精英还在对佛教进行激烈的批判与抵制,甚至还发生了以名教名义进行的灭佛运动。然而到了宋代,类似的事件就再未出现过,士大夫们悠游在儒释道的合流之中而心安理得。造成这个历史性转折的原因何在?简而言之,就是佛教已经中国化了。佛教中国化,不是传统文化向佛教靠拢,而是佛教向传统文化靠拢。这种靠拢表现出来,就是佛教不仅在义理上吸收了儒家和道家的思想,而且其经典文本书写也吸收了本土文化在书写历史文本时的众多元素。禅宗从唐代开始已经逐渐压倒了其他宗派而成为佛教的代表,而惠能的南宗禅在中唐以后又成为了禅宗的代名词。②柳宗元《曹溪第六祖赐谥大鉴禅师碑》云:“其说……今布天下。凡言禅,皆本曹溪。”(《全唐文》卷五八七)禅宗的代表性经典《坛经》,是佛教中国化的一个重要里程碑,也是研究佛教如何中国化的一个很好的范本。

[1]仲红卫.援儒入佛与《坛经》经典地位之确立[J].韶关学院学报,2011(5):31-35.

[2]刘战魁.《金刚经》全解:下卷[M].[出版地不详]:圆觉之光出版社,2013:341.

[3]丁福保.六祖坛经笺注[M].韶关:南华禅寺曹溪弘法团,2015.

[4]叶舒宪.神话—原型批评[M].西安:陕西师范大学出版社,1987.

[5]叶舒宪.中国神话哲学[M].西安:陕西人民出版社,2005:41-53.

[6]董诰,阮元,徐松,等.全唐文:卷三百二十七[M].北京:中华书局,1983:3313.