基于寻路行为的大型高铁站空间因素与设计研究

——以杭州东站为例

2018-06-13冯温然浙江理工大学建筑工程学院

□冯温然 浙江理工大学建筑工程学院

在现代都市的发展过程中,城市之间的联系逐渐变得密切。这种联系除了网络、社交等工具,也在交通上体现着。追求高效率、快节奏的同时,短程、便捷、实惠的轨道交通愈加成为城市连接的纽带。然而,“重线路建设,轻枢纽设计”的现象在我国诸多大型高铁站中有所体现。在高铁不断提速的今天,只追求速度是有局限性的,在现实中,人们往往会在前往高铁站的路上以及在高铁站中寻路和等待过程中花费大量时间,这些时间有时甚至与真正在高铁上所耗费的时间相当[1]。

在大型高铁站中注重资源利用的同时,节省乘客在站内滞留的时间以提高铁路出行的效率同样重要。其中站内乘客的寻路行为对于出入站、换乘的效率至关重要,而与寻路有关的空间因素错综复杂,或给予有利引导或误导人们折返。对于大型高铁站这样大体量、大空间的设计,在设计过程中缺乏对于建筑空间本身导向功能的意识,尤其是通过建筑手段对空间进行引导的设计。本文针对我国大型高铁站关于寻路行为的空间影响因素进行探讨,对大型高铁站建筑空间的导向性进行研究以作导向设计上的参考。

一、大型高铁站与寻路

(一)寻路行为

在陌生环境中,寻路行为是人们下意识的反应,与此同时人在空间中有被引导需求,这是在与空间环境交互的过程中,获取信息和处理以得到自己判断的方式。Passini(1984)对于“寻路”的解释是一个人在认知和行为上到达空间目的地的能力。人在寻路过程中通过对空间环境的认知做出判断来解决自身身处何处、知道自己的目的地在哪里以及如何准确去往目的地,而其中各式各样的空间因素与人产生交集,使得熟悉或者不熟悉环境的乘客做出自己的判断[2]。

(二)大型高铁站设计现状

对于高铁站,它常常代表着他乡人踏足一个城市所带来的第一印象,每个区域的高铁站都往往能成为当地标志性的公共建筑物。而在规划中,高铁站更多的发展为一个综合体,集合着文化休闲、商务活动、餐饮等功能于一身。方方面面的原因使得高铁站的建设向大体量、多功能发展。然而大体量的高铁站空间会出现许多问题,如流线设计不合理、换乘距离过长、标识设置不够清晰显眼;建筑师在设计中没有通过建筑、室内设计的手段来增加使用空间的可识别性和引导性;等等。类似问题就可能导致旅客折返、停留,从而增加换乘时间。

杭州东站作为汇聚高铁、公交、地铁等多种交通方式的综合性交通枢纽中心,加上其庞大的体量规模,被称为“亚洲最大的交通枢纽之一”。同时杭州东站站内基础设施较为完善,基本流线符合典型大型高铁站的设计。实验与研究选择其作为对象,以期望发现符合国家规范要求的高铁站在寻路行为上存在的不利以及有利的空间因素影响。

二、杭州东站的寻路实验与调查概况

(一)路径跟随实验

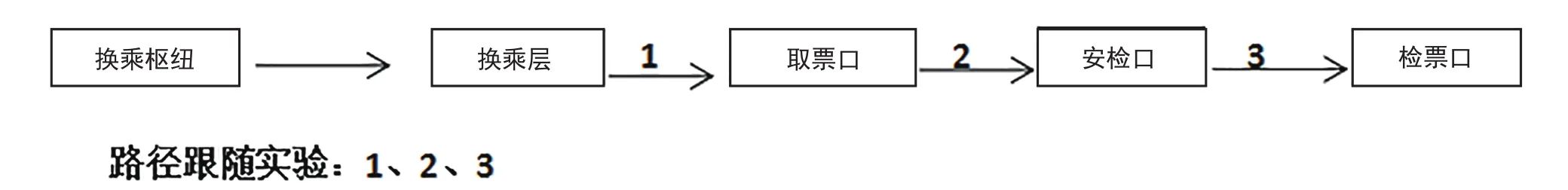

杭州东站的地下二层是地铁站台;地下一层是旅客到达与换乘其他交通工具的空间;地面层是广场与铁路站台;二层高架层则是出发层(图1)。在车站内乘客的流线根据到达车站和离开车站的目的分为主要的两条,此次实验选择了更有代表性、距离更长且过程更为复杂的出发流线为对象展开(图2)。

图1

高铁站内的旅客进站到上车的过程是一个相当复杂的随机形态,存在着诸多对高铁在使用效率产生影响的因素。将高铁站的整个使用中进站到站台的过程分解为以点状分布的关卡:取票口、安检口、检票口,以及线状分布的衔接点与点的路程(图3)。将过程分为相对静止的关卡和相对动态的路径,并针对其中的动态路径作为寻路行为实验的对象。

图2

图3

此次实验称为“路径跟随实验”,是指在平面指定空间内从固定地点起始,随机跟随旅客行走的随机路径而到达固定明确目的地的行为研究实验。旨在研究旅客从当下关卡到另一关卡的路途中的行为特征和现象,用以反应高铁站本身对其使用效率产生的影响因素和存在的问题,便于评价其对寻路行为的利弊。对象由三部分组成,即换乘层——取票口、取票口——安检口、安检口——候车区,共三段路线。作为连接各点关卡的衔接区域,多以人流动态形式呈现出来。本次实验共跟随213人,其中无效27人,有效186人。

(二)访谈及网络普查法

为了解大型高铁站中影响乘客寻路行为的因素,笔者共统计1560人次关于杭州东站的使用感受,其中讨论涉及高铁站效率的不利评价的占有476人,涉及寻路行为的不利评价有328人,通过调研统计,在涉及寻路问题的人中,认为高铁站体量过大,行走距离过长且会导致人迷路的有164人,占50.0%;认为目的地难以找寻,存在折返现象的人有57人,占17.4%;提及标识指向不明的有20人,占6.1%;认为公共设施布局不合理的有60人,占18.3%;认为其他人为因素导致寻路困难的有27人,占8.2%。可见在进行调研中,不良的空间环境因素不仅不会对乘客寻路给予帮助,反而会造成不同程度的误导。

三、影响寻路的空间因素分析

在乘客身处大型高铁站的寻路过程中,受哪些内部空间环境因素影响,针对杭州东站的寻路行为实验,观察和统计总结出其存在的一些不能给予正面引导的空间因素。

(一)公共设施布局

不同的公共设施布局决定着不同的流线,各个关卡节点、踏步、自动扶梯甚至隔墙的不合理布局都将造成流线曲折或是与其他不相干流线的交叉。18.3%的受访者认为不合理的公共设施布局导致了他们的迷路、折返行为,使得在高铁站中寻路效率降低。如杭州东站的自动扶梯空间布局不利于安检口分配人流。在行为实验中发现,自动扶梯的设计无形中引导着人流的行进路线,将换乘层人流全部引导至东西主要进站口,东西安检口的排队长度在同一时间普遍长于南北口,高峰人流时期人流堵塞排队过长现象最容易发生在东西入口这两个区域,与此同时的南北安检口人流稀少,不能起到分摊东西压力的作用[3]。

可见乘客从扶梯口出来到达高架层后更容易选择向前走,而非绕过扶梯向后到达南北安检口,这主要是扶梯本身的引导性太强所致。公共设施的不同摆放形式将对人流线直接的产生引导和影响,其在内部空间中的位置不仅与高铁站本身有相对关系,且与其周围建筑构件有关。公共设施之间合理的相对关系、距离等都将影响整体空间布局从而干扰流线。

(二)标识系统

在行为实验中,存在抬头寻找标识、停驻看标识后,却依旧出现流线曲折、折返等现象,人数达到28人,占15.1%。同时存在12%的人在环顾四周寻找标识未果后,最终部分人选择了询问路人和工作人员来解决寻路问题。

标识的色彩、形状样式、材质、语言表述等多方面的因素来决定它所表达的意义,他本身的含义可以多种多样,引导、警告、说明等功能在大型高铁站中都将出现。而由于大型高铁站的功能多样性,诸多标识混杂时给人带来许多寻路负担。如杭州东站的自动扶梯口的标识样式过于丰富,多种信息从四面八方涌来时给人造成难以取舍的迷茫心理(图4)。同时,标识用词不够通俗易懂等方面也受到乘客自身受教育水平、年龄等因素影响。在行为实验中,样本对象会询问关于标识的具体含义,如“铁路出发是否指的是高铁”“出租车(南1)、(北1)是往不同方向的吗”等问题。

图4

(三)空间环境因素

在网络调查中,50%的受访者认为杭州东站的大空间使得他们感受到容易迷失在其中,同时需要行走很长距离才能最终到达目的地。大型高铁站体量过大,在高铁站中间行走容易迷失,使标识、志愿者岗亭、入口等显得不起眼,更难以被发觉;行走路程增加,使行李搬运更艰难。例如,杭州东站高架层候车区与换乘层的中间区域空间相对单一,空间本身的引导性并不突出。没有变化和差异的空间形态导致人身处其中丧失方向感。

(四)人为因素

在大型高铁站中,客流量也十分巨大,常常会出现人流聚集和一波人流的流动。受从众心理的影响,许多人会选择人群的流线走向。在大型高铁站这类建筑综合体中人群流向对空间引导的作用很大,因而在设计流线时,不应有过多交叉以防止干扰。同时也有其弊端,人流量巨大时将影响空间可视性,遮挡标识信息。当然除此之外,高铁站人工服务、志愿者服务质量,以及旅客本身的身体素质、年龄以及当天随行行李与旅伴差异都会对寻路造成一定程度的影响。

四、有利于大型高铁站寻路行为的空间因素

对于这样体量巨大、功能复杂的大型高铁站,在设计时应适当简化空间和楼层平面的复杂程度,同时保证在空间内的人们能有效率地接收到信息从而完成寻路过程。在这些空间影响因素中,存在着一些有利因素,合理利用建筑中的空间因素能够进行导向设计,提高乘客在大型高铁站寻路过程中的效率。

(一)光引导

就像绿植一样,光对于人而言也有吸引力。当处于明暗变化较大的空间时,人们总是更倾向于光明的世界。如杭州东站换乘层的东西侧小广场相较于中间区域更为明亮,从而一定程度上引导人们走向两侧;高架层主入口的上方顶棚,挖去部分实体让光线照亮入口区域,使得在空间巨大的候车区便能认清入口所在位置(图5)。加上了光线的空间就像被标红加粗的文字,成为空间的重点部分。而光线的引导除了直接的明暗对比外,还可以经过精心设计区分光影从而产生对比,引导人们的视线。对于光线的利用,现代的大型高铁站多放置于候车区,可以提供以舒适明亮为主的候车环境。在人工光源十分普及的现代,建筑综合体可以使用大面积人工光照达到照明的效果,但引入自然光也不乏为一个好的设计手法,在给予空间以变化的同时,营造着特定的氛围,也打破了大型高铁站笨拙的内部大空间[4]。

图5

(二)空间变化引导

对于大型高铁站而言,最关键的便是逻辑清晰的空间布局。在此原则的基础上,组织空间关系,避免过于单一的大空间,通过合理的空间变化来自然的引导人流。这样一个大型的建筑综合体需要富有变化的空间,产生差异从而赋予空间引导的功能。通过空间的使用频率和重要性来安排相应的空间尺度,以增加确定的方向性,而尺度的变化也能带来对人的引导倾向,如安检区域的门厅担任着安检、候车、二层餐饮的共同门厅,其尺度应当最大,而侧边的辅助功能以及商业区域应当次于门厅,利用尺度感来引导人们感受所处区域的公共程度。杭州东站换乘层的大空间布局中,东西向排列的柱子形成序列,暗示着空间向东西方向的延伸(图6)[5]。这类柱子、自动扶梯、踏步等具有延伸意义的排列方式能够形成强烈的引导和暗示。

图6

(三)标识设计

标识是对于空间引路布局的一种补充形式,通过图片和文字等形式来传递信息,给予方向感不足和对空间变化不敏感的乘客以指引,帮助乘客高效地认知自己的目的地和行进路径。正确地使用标识能帮助乘客对所处空间有更好的认识,而凌乱混淆的标识却会增加乘客负担。对于标识系统,需要保证其传达信息的准确性和通俗性,在保证信息良好沟通的同时尽可能短时有效地传达。

标志物的放置也能有效地吸引人们的视线,此类标志物能唤起人们对所处地点的记忆,也能加深对空间的印象,更好地认清所在位置与目的地的相对关系。这类标志物在大型高铁站中可以是大型指示牌、建筑小品、电梯竖井等。

结 语

尽管建筑标识能帮助引导人们完成寻路,建筑却绝不能仅靠标识来引导拜访者,这对于过大和过于复杂的空间而言会造成标识信息的超负荷[6]。大型高铁站的设计应当更加注重建筑空间本身,合理地利用对于寻路有利的空间因素,从而在建筑设计手法上加强空间自身的引导力,这不仅仅是为了生活效率的提升,也是建筑本身的魅力所在。

[1] 唐子涵.综合客运枢纽站流线组织与分析[D].成都:西南交通大学:2010.

[2] 文强.影响寻路的空间环境因素研究——以大型铁路客站为例[J].新建筑.2013,(01):103-105.

[3] 廉毅.高效校园人行导示系统导向功能研究[J].设计.2016,(11):24-25.

[4] 胡会.基于无意识行为的环境导示设计研究[J].设计.2015,(17):72-73.

[5] 滕学荣,冷一楠.地下交通枢纽安全标识系统影响因素研究[J].设计.2017,(05):76-77.

[6] 牛力.建筑综合体的空间认知与寻路设计[J].世界建筑.2009,(02):124-125.