以梵高之笔绘画梵高

——传记电影《至爱梵高·星空之谜》评析

2018-06-13杜宜浩

杜宜浩

中国艺术研究院2016级电影学博士

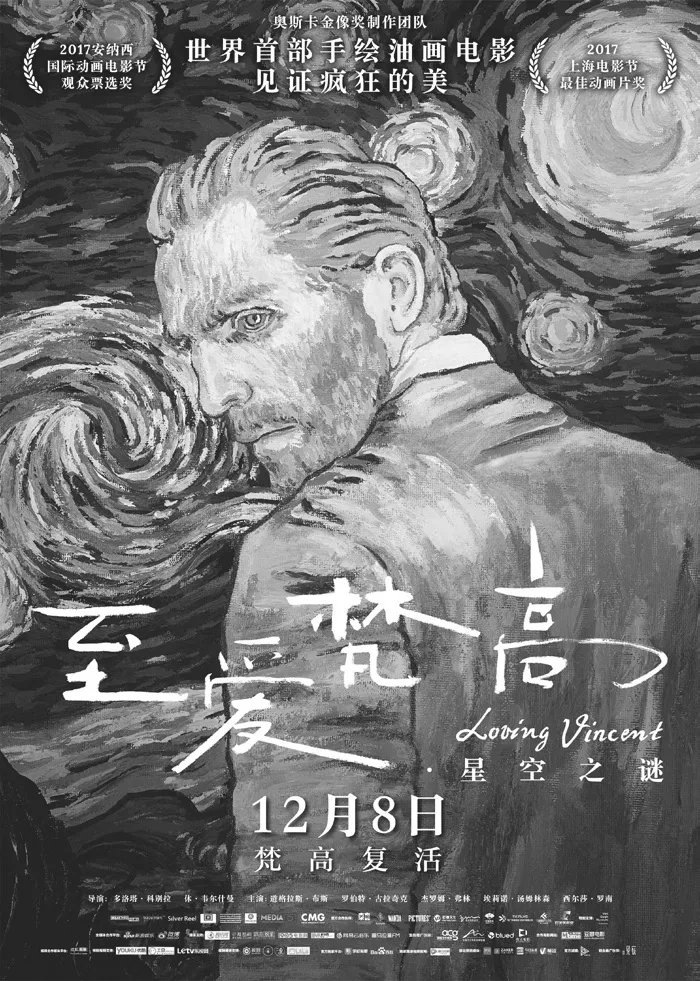

从对人类精神世界的贡献来说,电影确实是19世纪末以来最伟大的发明,我们不仅借助电影宣泄情感,表达思想,而且通过电影共享梦境,《至爱梵高·星空之谜》就是这样一场可以供全世界“梵高迷”们共享的梦境。影片以独特的视角另辟蹊径进入梵高的精神世界,用细腻的笔触描绘了一部全新的“梵高传”。《至爱梵高·星空之谜》“苦修”般的制作方式,让影片的创作已经超越了文本自身的价值和电影的消费逻辑,整个过程变成了一次仪式感极强的“艺术献祭”。影片上映以来囊括了众多电影节奖项,如有“动画奥斯卡”之称的安纳西(Annecy)国际动画电影节观众票选奖、第30届欧洲电影节最佳动画片奖、第20届上海国际电影节最佳动画长片奖,以及奥斯卡最佳动画长片奖提名。《至爱梵高·星空之谜》的成功,印证了在这个娱乐至死的时代,我们不缺乏渴望欣赏美的眼睛,缺少的是工匠般的执着和对艺术的虔诚。

梵高世界的打开方式

《至爱梵高·星空之谜》引起全世界“梵高迷”的热议,而其实这并不是梵高第一次拥抱大银幕。到目前为止人类创作了近百部与梵高相关的电影,其中以“梵高传”自居的作品占据了最大的份额,这些影像尝试以各种方式打开梵高曲折的生命历程和深邃的精神世界,在银幕上雕刻梵高的前世今生。

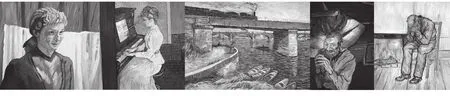

传记电影《至爱梵高·星空之谜》剧照

仅就“梵高传”而言,用影像进入梵高的世界大致可以归纳出三种路径,分别是以好莱坞为代表的“经典叙事模式”、欧洲艺术导演多采用的“艺术电影模式”,还有以纪录形式呈现的“纪实性模式”,三种样式因传达方式和侧重点不同显示出鲜明的特征。但是在观看《至爱梵高·星空之谜》以后,很难将其简单地放入以上任何一种分类。

《至爱梵高·星空之谜》使观众印象最深的是其鲜明的叙事结构,影片不同于之前任何一版“梵高传”电影,没有采用以1956年米高梅出品的《梵高传》(又译《渴望生活》)所代表的“好莱坞经典传记片”的叙事模式,并不试图通过单一完整的视角展现梵高的一生,而是采用了当下较为热议的POV(Point of View)创作方式,即“视点人物写作手法”。POV的叙事方法随着《冰与火之歌》《权利的游戏》等美剧的热播而引发了广泛的讨论,指的是在限知视角下,以不同角色轮流担任叙事以完成对同一主体或事件的叙述。看似独特的叙事方式,在电影史上其实并不是什么“新鲜的把戏”,早在《公民凯恩》中,奥逊·威尔斯为了塑造充满争议性和复杂性的凯恩的形象,便采用了这种“视点人物”手法,并且收到了极好的效果。在电影史的漫漫长河中,尤其是传记电影中,这种多元立体的视角也时常可以见到。

《至爱梵高·星空之谜》通过阿尔芒·鲁林(片中的黄衣男子)角色对梵高之死的探索为全片的叙事主线,他走访的奥维尔小镇居民充当着“视点人物”的角色。梵高一生曾画过大量的人物画,其中就包括奥维尔当地的居民,因为要创作一部百分百的梵高绘画风格的电影,这些人物画成为有待开掘的宝库。创作者以POV作为叙事方式的影片,必然有尽可能利用这些画作的考虑。为了串联起这些纷乱复杂的人物,创作者选择了“揭秘”或者“解谜”式的叙事模式。诚然,多视点的描述确实利于塑造更复杂的梵高形象,但遗憾的是影片并没有《公民凯恩》中游刃有余的叙事掌控力,过多的人物出场混淆了观众对人物形象的认知,互相矛盾的说辞也不利于完整叙事线索的建立,更为重要的是,观看这部电影前需要熟悉梵高传记,甚至是对梵高生平有着深入研究的知识铺垫,影片叙事中对梵高人生经历缺乏必要的交代是造成不了解梵高生平的观众无法完全融入剧情的主要原因。

“梵高传”改编模式与策略

相较而言,《至爱梵高·星空之谜》与其他“梵高传记”影片之间的不同的原因还在于它所选择的改编文本和改编方式。美国电影理论家达德利·安德鲁(Dudley Andrew)在讨论电影改编时归纳了三种改编模式:“借用”、“交接”和“改变后的忠实”,三者忠实于原著的程度逐渐提高。对比好莱坞和法国导演在拍摄“梵高传”时的两种不同方式,明显能够感受到改编的差异。

在所有的“梵高传”电影中,1956年的《梵高传》(《渴望生活》)可谓是最为观者熟知的版本。影片以欧文·斯通1934年根据梵高生平撰写的传记体小说《渴望生活》作为改编文本,因为影响太过广泛,读者在阅读中往往将小说的内容当做梵高的真实生平。影片的改编完全忠实于原著的叙事主线,类似于达德利·安德鲁所描述的“改变后的忠实”,讲述梵高从传教受挫到自杀死亡的人生历程。好莱坞时期经典传记电影的人物塑造具有极为强烈的类型特征,强调英雄人物挑战困境,从而最终战胜命运不公,故事往往从人生的中间开启(不强调幼年时期家庭的影响),突出人物在生命历程中的自我发现,这类影片成功完成了在银幕上塑造美国个性和构建社会主流性格的使命。好莱坞传记电影在世界范围内的传播,在观众中形成了先入为主的效应,决定了观众对传记电影美学样式的认知。

反观法国电影大师莫里斯·皮亚拉在1991年拍摄的《梵高》,算是打开梵高世界的另一种进路。影片将时间线集中在梵高生命中最后67天,在银幕上塑造了“生活化”的梵高,影片将被神话的梵高还原为人,对梵高最后的日子做生活流的处理,仿佛梵高便是生活在奥维尔小镇的普通居民,轻描淡写的叙述却易接近梵高精神世界的本体。这种呈现方式类似于达德利·安德鲁所归纳的“交接”,即在保留叙事内核的基础上重新阐释或解构原作,过于艺术化和个人化的处理并不能迎合普通观众的胃口,反而成为知识阶层和艺术电影观众的最爱。

《至爱梵高·星空之谜》中虚构的故事类似于达德利·安德鲁所提出的“借用”,可以看做是将文本打散后的重新创造。在文学领域,为梵高立传者络绎不绝,除了上文提到的欧文·斯通,史蒂芬·奈菲和格里高里·怀特·史密斯是传记作者中的后来居上者,2012年他们合著的《梵高传》被称为目前为止最接近梵高人生真相的传记,《至爱梵高·星空之谜》关于“梵高之死”故事的所有灵感均来自于这本传记后的一篇附录——《关于文森特致命伤的说明》。在这篇15000字的文章中,作者抱着严谨和质疑的态度考证了梵高的真正死因,也是梵高“他杀论”的始作俑者,影片中那些证据和推理在书中都可以找到相应的呈现。如果说“梵高传”影片的拍摄与人们对梵高的研究保持同步,那么可以说《至爱梵高·星空之谜》呈现的是对梵高认知的最新成果,它打破了关于“梵高之死”的一贯认知,在原有的文本之上呈现出全新的阐释和描述。

难能可贵的是,《至爱梵高·星空之谜》尝试使用精神分析的方法,探讨童年生活和家庭环境对于梵高人生的影响,把“孤独”作为进入梵高精神世界的重要路径,这也印证了20世纪下半叶以来传记写作观念的改变。传记写作开始强调“生命写作”(Life-writing)的概念,强调一种动态的、主体性的介入与再造,主体性既指传记人物的自我建构,也同时指写作主体的创意叙事。传记写作由强调静态的“故事”转向强调动态的“叙事”,无可否认,无论是更具主体性的多视点叙事,还是解谜式的叙述方式,抑或从心理的层面进入梵高的精神世界,《至爱梵高·星空之谜》都为当下传记片的拍摄做出了重要的尝试和探索。

机械复制时代的动画作品

《至爱梵高·星空之谜》的特殊性更在于它是一部油画动画电影,影片多数场景均来自梵高的画作,全片统一采用了梵高的画风,在银幕上展现了让人迷醉的梵高的绘画世界。在此之前,以梵高的绘画作为影片的组织或元素已经不是新鲜内容。早在1948年,阿伦·雷乃就拍摄了短片《梵高》,这部17分钟的黑白短片所有的画面构成均来自梵高的画作,阿伦·雷乃通过镜头的剪辑和画外音的配合,探讨了蒙太奇技巧的表现力,以移动镜头构建了观看与思考的关系,通过对梵高画作的展示,深入到梵高的精神世界。还有很多大导演喜欢将梵高的画作作为自己影片的表现元素,黑泽明就是其中之一,在影片《梦》中的第五个梦境,黑泽明让一位画家走进了梵高的绘画世界,行走在梵高斑斓的笔触当中,充满了浪漫的想象力。

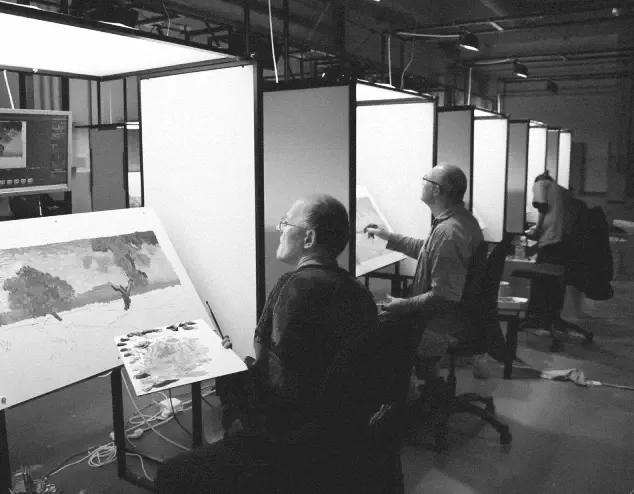

相较于以上两部影片,《至爱梵高·星空之谜》向前更进了一步,实现了多少代电影人和“梵高迷”的梦想——将梵高的画作动画化。影片导演多洛塔·科别拉和休·韦尔什曼出于对梵高的热爱,从2012年便开始筹备拍摄该片,2014年通过网上众筹获得了完成影片的资金,并从应征的5000名来自世界各地的志愿者中,选择了125位画家和动画师,组成了该片强大的制作团队。2015年,梵高逝世125周年之际,影片正式开拍,经过两年不间断的努力,125位创作者共完成了66960幅手绘画面。影片的制作分为绘画和动画两部分完成,人物动作先在绿幕摄影棚中由真人扮演拍摄完成,然后结合CG技术合成背景,最后由画家根据合成的效果完成每一帧画面的绘制。

无论是从技术还是从美学层面来说,动画与“动的画”都无法简单地划等号,《至爱梵高·星空之谜》在制作的过程中克服了众多无法想象的难题,这是由油画与电影两种媒介属性的不同决定的。首先是画幅的问题,梵高的画作横幅和竖幅画幅不定,而影片采用了中画幅进行展示,在影片中能够感受到创作者所作出的尝试,通过镜头的垂直和水平移动,使画作的每个细节尽可能得到展现。例如在著名的《夜晚露天咖啡馆》场景中,为了适应原作的竖幅,摄影机采用了自上而下的降镜头进行配合。其次,必须根据影片中的季节和时间调整原画中的色彩,因为梵高每个阶段画风和风格的不同,甚至要调整主人公在每个段落中的画法和形象。另外,对于梵高画作中没有表现的场景,创作者必须结合自己的想象进行还原,比如回忆梵高过往的闪回镜头,采用了黑白画面进行表现,影像风格参考了梵高所生活时代的黑白照片,试图能够把握到时代的神韵。虽然影片最终的呈现效果未必能让每一位观众都获得满足,但是我们无法质疑电影创作者为之付出的极大努力。

传记电影《至爱梵高·星空之谜》制作团队工作照

《至爱梵高·星空之谜》近乎疯狂的手绘制作方式引起了极大的争议,争议的焦点集中在科技兴盛的时代手绘的方式是不是值得,手绘的最终效果与梵高的原作有多大差距。这些质疑的存在恰恰说明了《至爱梵高·星空之谜》对艺术被技术拷打、被消费裹挟的时代的重要意义。来自15个国家的125名绘画者用画笔下的66960幅绘画表明了自己的立场。本雅明在探讨机械复制时代的艺术作品时谈到“即使艺术作品的最完美复制品,也会缺少一种成分:使之具有生命和意义的独特的时空在场,它偶然问世的地点的独一无二的存在。”如果说现代电影工业环境下生产的电影作品是一种机械化的完美复制,那么《至爱梵高·星空之谜》制作者所做的便是通过具有生命和意义的手绘让这部影片获得某种时空的在场,让机械复制时代的艺术作品重新恢复艺术的“光晕”(Aura)。巴塔耶曾撰写文章分析过梵高的绘画作品,在考量了其绘画作品中的太阳以及怒放的向日葵等主题后,他指出梵高的艺术创作包括其自残行为,都是对太阳的献祭活动,梵高的疯狂作画(一生留下800多幅画作)带有一种宗教般的狂热和虔诚,而这种独一无二的本真性和具有崇高性的膜拜功能正是构成艺术“光晕”的关键元素。在此意义上来说,《至爱梵高·星空之谜》所做的努力已经超出了文本的范畴,它在全世界筹资和召集创作者的行为,他们苦行僧一般的绘画过程,让影片在当下的消费社会中显现出超然于时代的“仪式感”,每一幅独一无二的手绘画更像是在机械复制时代下对艺术“光晕”的呼唤和找寻。

《至爱梵高·星空之谜》的创作者为了捍卫艺术的“光晕”而疯狂作画时,另一部关于梵高的电影——《中国梵高》也在中国悄然开拍,这部由余海波和余天琦导演的纪录片讲述的是一群疯狂绘画梵高作品的人。《中国梵高》讲述了深圳油画村大芬村的画匠赵小勇的故事,二十年来他临摹了十万幅梵高的画作,作为一种仿制品,他的画作远销荷兰,甚至在阿姆斯特丹梵高博物馆门口售卖。终于,他有机会踏上梵高的故土,并进入博物馆一览梵高的真迹。影片给观众印象最深的一个段落是,赵小勇在博物馆门口看到了自己的画作在纪念品小店销售,心中既兴奋又失落之情溢于言表。他的画作远销海外本让人高兴,纪念品商店的售卖环境跟他想象中的画廊又形成了极大的落差。影片用镜头书写了中国工业社会中的独特景观,在机械复制时代,这些被物化的画匠,沦为工业生产链条中的高级零件,他们画下的东西,甚至没有资格叫做作品。从荷兰回来的赵小勇已经觉醒,开始尝试创作自己的作品,但是道路艰辛,他不得不一方面必须靠复制画作维持生计,另一方面在艺术高墙前碰得头破血流不被社会承认,赵小勇此时的遭遇竟与120多年前的梵高没有任何不同。这不禁让人思索,在人类文明高度发达的今日,何为艺术的标准,以及到底要交给谁来评定。

无论如何,走进影院的观众仍然愿意相信银幕上90分钟影像带来的感动,正如《至爱梵高·星空之谜》这部影片,通过独特的讲述让我们再次进入到梵高柔软与炙热的内心,告诉我们不管这个时代多么不公,也要“投出冷眼,看死看生”。也许“梵高传”影片的不断翻拍并不是为了让观众记住梵高这个被塑造成偶像的画家,更重要的是在信仰迷失的时代,为寻找艺术理想的人们点亮一盏照路的明灯。