与王火老师的忘年之交

2018-06-13慕津锋

慕津锋

中国现代文学馆

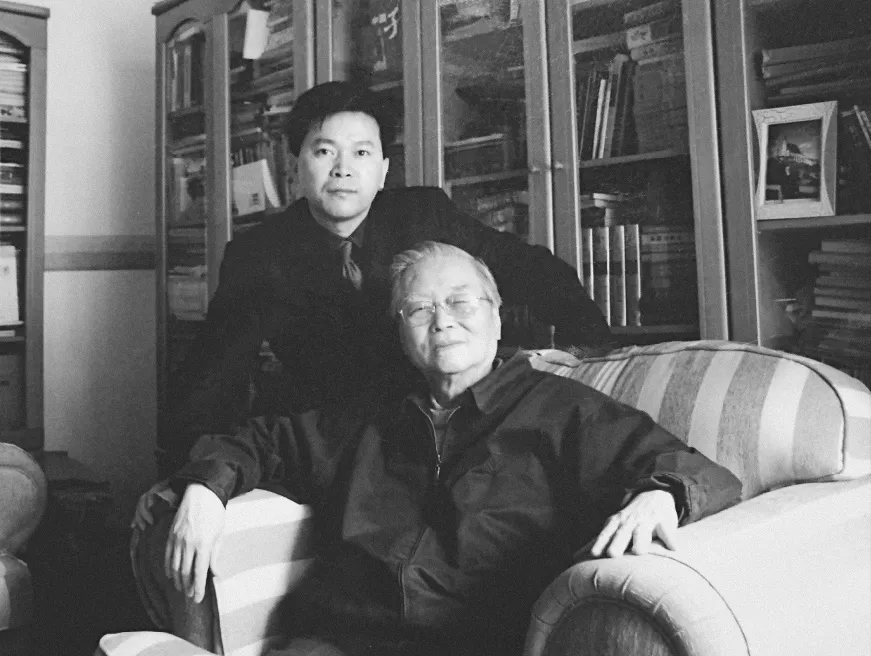

本文作者与王火

2001年,我第一次到成都出差,便与王火老师相识。四川是我的故乡,我对四川作家自然有一份难以割舍的情感。相识十六载,我与王火老师早已成了忘年之交。在我的眼中,王火老师一直是一位温文尔雅的长者,他说话不紧不慢,但往往是一语中的。

2017年的9月30日,王火老师从成都打电话告诉我:四川文艺出版社刚刚出版了他的10卷12册680万字的《王火文集》,他已让出版社的同志给我寄出一套,因书是由出版社直接寄出,再加上文集太沉,王火老师不愿再辛苦出版社同志给他拿到家里,因此,他无法给我签名,希望我能理解。听后,我极为感动,我知道现在老作家出版文集很不容易,而且出版社对于作家文集的印数一般都不会太多,王火老师有那么多至亲好友,尚不能保证人手一套。这时,他却能想到我这位小友,这让我感动不已。

当我在电话中表示自己由衷的谢意时,王火老师却说道:“小慕,这样,等书收到后,我给你写封信,我在一张纸上写上赠语,到时,你把这张纸贴在第一本书的扉页,我以这种方式给你签名,如何?”王火老师待人的真诚与细致,让我再次感动。

接完电话,我在书桌旁静静地坐了一会儿。在我多年的征集生涯中,王火老师是我印象极为深刻的一位作家,他传奇般的人生经历更让人记忆尤深。

一

王火是我国最早介入报道南京大屠杀审判案的新闻记者之一。1946年夏,王火作为重庆《时事新报》特派记者,参与报道南京“国防部审判战犯军事法庭”对日本战犯的审判。王火老师曾跟我说过,审判战犯前,当时的军事法庭在南京的大街小巷张贴布告,希望南京大屠杀受害者出庭作证,但出庭作证的女同胞不多。原因是她们受害后,碍于面子,不想让更多的人知道自己的惨痛遭遇。而且,日寇先奸后杀,老幼不分,全家灭门的太多了。王火老师清晰地记得,在审判战犯谷寿夫时,快近中午时,一位满脸刀伤的中国少妇,用围巾半遮着自己的脸,在丈夫的陪同下走进法庭,对侵华日军在南京犯下的罪行作证。她就是李秀英。1937年12月,侵华日军大举进攻南京。那时的李秀英怀有7个月身孕,丈夫躲到乡下去了,她与父亲一起躲进南京国际安全区的美国教会学校地下室避难。一些日本兵发现了要强奸她,她为了不受侮辱,一头撞墙,头破血流昏死在地,见状的日本兵走了。但她醒后,又来了三个日本兵,其中一个上来动手,她自小跟父亲学过点拳脚,就同日本兵搏斗,结果脸上、身上被剌了37刀,日本兵扬长而去。李秀英被父亲送进美国教会开设的鼓楼医院抢救,性命留住了,肚里胎儿却不幸流产。当时在南京的好几位西方人士对此有详细记载,其中美国人约翰·马吉拍摄的李秀英受伤照片,成为侵华日军南京大屠杀的铁证。李秀英能在丈夫陪同下,主动出庭作证,这引起了王火的注意。庭后,王火主动约访李秀英。他依旧记得,自己最初采访李秀英时她的模样:“她本来肯定是位端庄俊秀的姑娘,但我看到她时,她的面部近乎《夜半歌声》中的宋丹萍,鬼子兵用刀割损了她的鼻子、眼皮、嘴唇和面颊。她用一条长长蓝灰色围巾包裹住大半张脸。”听李秀英讲述不堪回首的血腥恐怖经历时,王火“浑身冰凉而血液却在体内沸腾燃烧。她落泪了,我的心战栗,眼眶也湿润起来”。王火数次对话李秀英夫妇,并实地勘查验证。夫妻俩不厌其烦地支持协助,令王火十分感动,但最触动他的是,李秀英虽被日军毁容,却是在抗战胜利后,率先勇敢地出面控诉指证日寇暴行的女同胞。“她不仅是南京大屠杀受害者和幸存者,更是英烈奇女子,堪称代表中华女性为民族气节和正义不惜殉身的圣女。”

除了李秀英,王火还访问了一批在南京大屠杀中幸免于难的见证人,对于南京大屠杀他写满了厚厚几本笔记,拍下不少珍贵照片。1946年11月14日,王火在上海《大公报》,以笔名“王公亮”发表了长篇通讯《被污辱与被损害的——记南京大屠杀时的三位死里逃生者》,报道了李秀英等3人在侵华日军南京大屠杀期间的不幸遭遇。另外两名幸存者一个叫梁廷芳,刚从东京国际军事法庭作证归来。他是南京保卫战中一个担架队长,上尉军衔,城破后逃进“难民区”而被清理出来,押至下关中山码头,在日寇架机关枪集体屠杀时他负伤跌入江中拼死顺流而下游到对岸脱险。另一位幸存者陈福宝,南京大屠杀时他只是一个十几岁的孩子。在挖活埋坑时,因人小无力气被日本兵抓起来猛摔在地,满面是血晕死过去,半夜才苏醒过来。在公审谷寿夫前,陈福宝曾带检察官陈光虞等到五台山下寻找指证当年日军活埋中国人的地方,挖出了一批发黑的骸骨,王火是在场的记者之一。王火的报道,真实记录了南京大屠杀的历史,揭露了日军的暴行。

二

《战争和人》三部曲是王火的代表作,它最早是以《月落乌啼霜满天》《山在虚无缥缈间》《枫叶荻花秋瑟瑟》三部单行本形式先后在1987年、1989年和1992年分别出版,全书共160余万字。这是一部带有作者自传性质的小说。该小说以作者本人及其家庭为原型,讲述了主人公童霜威、童家霆父子在抗战全过程中的坎坷与飘泊,表现了从1936年12月西安事变到1946年3月抗日战争胜利、内战迫在眉睫这一段时间的中国社会生活,小说中人物的行踪遍布沦陷区和解放区的大半个中国。

该小说的创作历程,充满着太多的坎坷与曲折。为了它,王火付出了将近30年的岁月。

中华人民共和国成立后,年轻的王火被分配到上海总工会工作。那时,王火工作非常忙碌,他不仅要负责起草领导讲话稿,还要编工人文化课本、负责安排广播电台的职工节目,还要审看全市上映的电影、审阅书稿、剧本等。但他总想写作,想以自己亲身经历过的那段可歌可泣的历史为素材,创作一部反映中国人民抗日战争的作品。从50年代初,王火便开始利用业余时间,在上海动手创作《战争和人》的前身《一去不复返的时代》。这部小说的写作随着王火工作的调动,从上海写到了北京。但随着1955年“反胡风集团的斗争”和“肃反运动”的相继开展,王火受到牵连,被组织审查,写作被迫停止。其原因是:当时曾出版过王火小说《后方的战线》的上海新文艺出版社(现为上海文艺出版社),被认为是“胡风集团的阵地”,青年作家王火因此被怀疑与胡风集团有关联。幸运的是,最后该书责编翟永瑚未被打成“胡风分子”,上海后来也给北京方面写来“王火与胡风并无瓜葛,不是‘胡风集团’成员”的证明。组织随后停止了对王火的审查。这之后,王火得以继续创作该部长篇小说。但不久,由于“反右”运动的开始,这部小说再次被搁置。就这样停停写写,该小说一直未能顺利完成。1961年初,《中国工人》因转载了一篇关于《刘志丹》的文章被停刊,编辑部人员统统下放。王火被暂时留下负责编辑部的结束工作。当他写完告别读者的文字、处理了一切稿件等未尽事宜后,觉得应趁此机会,将自己的这部长篇小说写完。于是他便利用等待下放的这段时间,日夜兼程地写作,终于完成了长达120多万字的《一去不复返的时代》初稿。此稿后交至中国青年出版社,中青社很满意该部小说,认为它是“百花园中一支独特的花”。本以为该小说可以顺利出版,但1965年初,各地出版社均看到中央的一个批示:“利用小说反党是一大发明。”随后,所有出版社开始检查自己业已出版的小说,并停止出版所有新的长篇小说。就这样,王火这部小说被迫停止出版。第二年,“文革”爆发,《一去不复返的时代》被认为是“文艺黑线”产物,是“为国民党树碑立传的反党反社会主义反毛泽东思想”的大毒草。120多万字的手稿,被红卫兵搜去,并付之一炬,化为灰烬。因为此稿,王火受尽折磨和摧残。对于该小说,王火早已是万念俱灰,不敢触碰。

随着“文革”结束,70年代末,王火意外地在山东收到人民文学出版社的来信,鼓励他重新把这部小说写出来。经过慎重的考虑,再加上自己对该部小说难以割舍的感情,王火决定重新创作这部长篇小说。1980年夏秋之际,王火开始动笔重写《战争和人》三部曲。1983年初春,第一部《月落乌啼霜满天》顺利完成。但当王火开始进行第二部《山在虚无缥缈间》写作时,发生了一件意想不到的事情:1985年5月的一个早晨,成都下着滂沱大雨。当时担任四川文艺出版社党委书记兼总编辑的王火,在上班途经出版大楼工地时,恰巧一个小女孩跌进工地上的一个深坑里,正哭着呼救。危急时刻,王火毫不迟疑地跳下深坑,他先把小女孩托出了深坑,小孩得救了。然而当他跃出深坑时,由于用力过猛,头部撞上了脚手架上一根钢管底部,严重受伤,导致脑震荡和颅内血肿,以致波及到左眼,导致左眼外伤型视网膜脱落,伤势极为严重。在医院治疗后不久,6月,王火坚持创作完成了《山在虚无缥缈间》。但后来在创作第三部时,左眼旧伤破裂,虽经成都医院、上海医院三次手术,终究还是没有回天之力,左眼从此几乎失明。当时医生严肃地警告过他:今后要少做费脑子和有损耗视力的工作。但从上海回到成都,稍事休养后,王火又拿起笔,决定用右眼坚持写作,一定要完成第三部《枫叶荻花秋瑟瑟》。在持之以恒的努力下,王火终于将自己的三部曲全部创作完成,并先后在1987年、1989年、1992年顺利出版。最后,这三部被合并为《战争和人》,于1993年7月结成套书三卷出版。

三

王火与凌起凤的夫妻感情,是我所见过的最幸福、最真挚的。凌起凤是国民党元老凌铁庵的幼女。她与王火在学生时代便相识,后来慢慢相知、相爱。1949年,国民党败退台湾,凌起凤随家人一起去了台湾,王火当时已在上海从事党的地下工作。所有人都以为两个相爱的年轻人将会被一海相隔,再相见注定无期。可谁也没想到,两人的爱情是如此坚定,凌起凤为了自己心中的爱情,在爱人的召唤下,毅然告别家人,辗转香港。为保护在台家人的安全,她在香港故作自杀身亡的殉情结局,骗过了台湾当局。随后,她隐姓埋名悄悄回到大陆,回到爱人王火的身边。两个相爱的人经过千辛万苦终于走在了一起。这段情节如同小说一般曲折、跌宕起伏,令人感动。之后,无论王火在上海、北京、还是山东、四川;无论是反右、还是“文革”,他们的感情从未有过改变,一直相爱相敬,互相扶携;他们就这样从青年走到中年,从壮年走到暮年,这种幸福,让人羡慕不已。世间最美好的情感,莫过于最长情的陪伴。正是有了妻子的支持与陪伴,王火的创作从未停歇。正如他在一篇文章中回忆道:

王火夫妇

每当我写作,她常静静坐着陪我,看看书报,更多的是拿我写了放在她面前的文稿一张张阅读,有时候倒杯水给我轻轻地放在桌边。当我停笔时问她:“怎么样?”她总是微笑着说:“行!”

在这世间,这样的爱人可遇而不可求。王火是幸福的,他有这样懂他、爱他、为他的妻子默默地相随与陪伴。凌起凤同样也是幸福的,她有王火这样疼她、怜她、念她的丈夫一生相伴。他们的感情是那样的真挚与深沉。

2011年,凌起凤女士去世后不久,我收到王火老师从成都寄来的《王火序跋集》,其中《心意》一文的开头这样写道:

编这本序跋集时,起凤去世已快六个月了!她走了!我书桌对面那张靠背椅总是空着,我的心也总是寂寞孤独,过去,那是她的座位。……但现在,这一切都没有了!我总是摆脱不了想念她。想起她,我就想哭,因为她是一个用她一生疼着我的人,如今生死两茫茫,我岂能不朝思暮想?夜里,我总希望在梦中再见到她,但我服安眠药入睡,很少能见到她,偶然见到,梦醒后更加伤心。

看到这,我黯然神伤。一个近九旬的老人,用这寥寥数笔,写出了自己对爱人逝去的那份无尽牵挂。这份情感是何等的深沉!何等的厚重!深得让这位老人茫然不知以后该如何独自面对黑夜?重得让这位老人梦醒时,心是那样地疼痛!

我相信凌女士在即将离开人世的时候,回想自己这一生,她的心里是安静与幸福的,但同样会有一份深深的不舍与牵挂。她知道她走后,她的爱人一定会长久地思念她。而这长久的思念,会让一位近九十岁的老人的心长久地疼痛。

王火老师记得,他与妻子互望的瞬间很短。随后,她闭眼不看,手渐渐松开,“氧饱和、心跳、血压、呼吸……都在下降,她的手变得冰凉,我的心也开始变得冰凉。这一刻终于还是来了,我忍不住在她的额头上深深吻了一下,眼泪悄悄地流下,……七姐!一路走好,将来我会同你在一起的!”

读到这里,我不由得想起王火老师送我的他手书那幅《夜泊枫桥》:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”

我很喜欢读王火老师的《战争和人》三部曲,喜欢他在小说中对苏州的描写,更喜欢小说中姑苏城外寒山寺所给人的那种意境。所以,有一次,我跟王火老师说,能否方便时送我一幅《夜泊枫桥》,我想留作纪念。

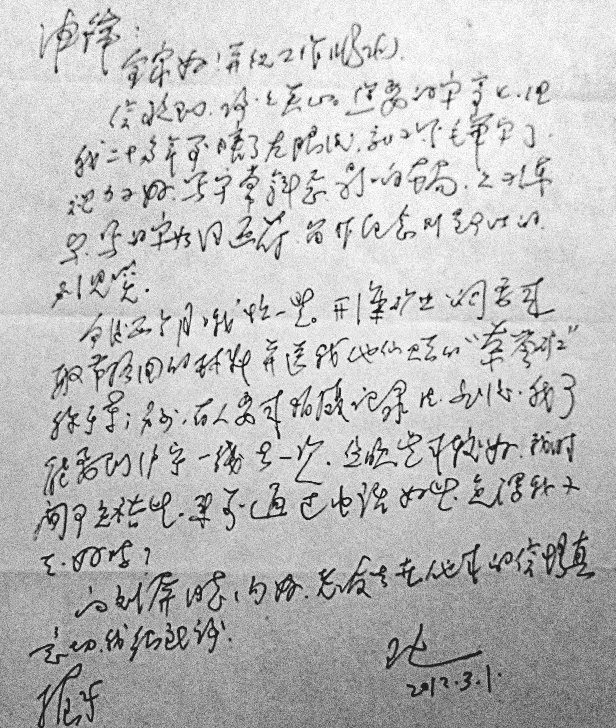

王火老师因为左眼几乎失明,他给我写这幅字的时候,右眼也已不是很好,但他依旧为我这位小友题写了该诗,并致信一封。信中说:

我二十多年前瞎了左眼后,就不写毛笔字了,视力不好,写字常斜歪,影响布局,久未练习,写的字如同画符,留作纪念则是可以的,别见笑。

王火老师太过谦了,在我眼中,他的《夜泊枫桥》写的很美,它不仅常让我想起《战争和人》小说中曾出现过的那些人、那些事和那个烽火岁月,还让我在一笔一画中,体味出他对我这位小友的情谊,这份情谊让我深深感动。

王火致本文作者的信

当我默读这首诗时,心中突然想道:月落乌啼霜满天,霜满天,不正是现在王火老师的心境吗?江枫渔火对愁眠,对愁眠,不正是王火老师追思妻子的那种愁思吗?听说王火老师要从成都出发去苏州、上海看看朋友,不知当他再次走到寒山寺的时候,再次听到那钟声的时候,会是怎样的心境?但我想,他对妻子的那份眷恋与思念,远行的妻子一定能感受得到。

四

以前,当提到四川现代文坛二老时,大家首先想到的是沙汀和艾芜。二老在文界的地位、影响和友情确实让人称道。但若提到当下四川文坛的二老,那首推的定是103岁的马识途和93岁的王火,他们的友谊同样让人感动。

马识途写给王火夫妇的七律诗

2017年8月4日,“《王火文集》首发暨赠书仪式”在成都购书中心隆重举行。103岁的马识途老先生不顾酷暑和家人劝阻,执意前往参加,为老友王火送上自己的祝福。马老说:“几十年的交情,一定要参加。”

在首发式上,马老上台讲述了他与王火夫妇的深厚友情:

王火同志及他爱人同我相交了几十年。君子之交淡如水。王火同志常常关心我的健康,常来家里看望我,他们说话很少但是情真意切。我是深有感受的。我和王火同志的感情心心相印,是知心朋友。王火同志对我的创作一直比较关心。王火曾说,90岁以上的作家还在创作的,在文学界实属罕见。所以我这些年仍然在从事创作,这正是朋友们给我激励的信心。近年我又提起纸笔,写了几本书来。

在发言的最后,马老朗诵了一首自己以前写给王火夫妇的七律诗,用李白和汪伦之间的感情来表达他与王火之间的情谊:“淡水之交几十春,潭深千尺比汪伦。同舟共渡风雨夜,相见无言胜有声。”

谈到二老的交往,一般会认为始于20世纪80年代初。确实,1983年,王火老师调至四川人民出版社之后,他与马老才开始有机会认识,并慢慢成为知己。但其实,马识途对王火的影响却早在37年前就开始了。说到这,就不得不提及他们一个共同的老友:祝华。1938年春,马识途在武汉接受当时湖北省委组织部长钱瑛同志交给的第一项党的任务:“在武汉汽车司机工人中,培养和发展一个可靠的党员。政治上要绝对可靠,驾驶技术要十分精良。要给周副主席(周恩来)开小车,任务紧迫,你必须在一个月内完成此项任务。”马识途当时感到十分光荣,这样一个重要任务居然给了他一个新党员,同时也感到压力巨大。但经过一个月艰辛的工作,终于让他找到了胜任这项任务的人选,这个人就是祝华。后来,祝华一直跟随周恩来,从司机做到副官,抗战时负责重庆八路军办事处的工作。抗战胜利后,祝华成为上海马思南路107号周恩来将军公馆的办事处处长。祝华在政治上的可靠、对党的忠诚,经住了历史检验。年轻的马识途出色地完成了党交给的第一个任务后,便离开了武汉,他把祝华发展起来之后,两人就再也没有联系过。关于祝华的许多故事,马识途也是很多年以后才知道。至于自己对王火的影响,他更是无从知晓。

8年后的1946年2月26日,祝华与陈展(中共地下党员)一同随美军军调处执行部的C-54运输机从重庆白市驿飞往上海,在飞机上他遇见了一位还在复旦大学读新闻系的年轻人,那位年轻人在57年后回忆起那个片段时,依然清晰记得当时祝华“穿着一身西装白净的中年人”的样子,在飞机上陈展向这位年轻人介绍了祝华,祝华对这位学新闻的年轻人印象很好,以后他们常来往,并成为了好朋友,这位年轻人就是王火。

马识途—祝华—王火,历史就是这样的巧合。在1983年以前,马识途与王火并不相识,可历史却让他们在1946年有了这样的因缘。如果没有马识途一个月艰辛的工作,可能中国革命历史上就没有祝华这个人。没有祝华,那他与王火的交往及对王火的影响也就无从谈起。

这样说来,马老和王火老师的联系,应该从1946年算起,那这样算来,二老的交往史就长达71年了,这么长的时间跨度,放在哪个时期都是罕见的。

近十多年,两位老人每年见面次数并不多。虽同在成都,但毕竟岁月不饶人,再加上凌起凤女士身体一直不好,王火老师实在无法分身。但二老也会有时打打电话,互相问候致意。2011年凌女士去世之后,王火老师谁也没有告诉,连马老他也没有说,他担心这会给已经98岁高龄的老大哥带去不必要的困扰,毕竟“死”这个字谁都不是那么愿意听到,更何况是近百岁的老人。马老终于还是从成都的报纸上看到了凌起凤女士去世的消息,他第一时间给王火老师去了电话,电话通了,马老也不知该说什么,只说了“节哀!节哀!多保重身体!”因为马老能体会到现在任何的语言对王火老师都没有什么意义,只能给他时间,让时间将离别冲淡一些,相濡以沫一生的爱人是谁也无法替代的,这种伤感和思念马老在1941年之后也曾深深地体会过。

当年,马老的爱人刘惠馨烈士因为叛徒的出卖,在湖北恩施被国民党反动派逮捕,8个月后被杀害,那时他们的小女儿刚刚出世,就随母亲进了监狱,刘惠馨烈士英勇就义以后,他们的女儿就一直下落不明。作为一个年轻的丈夫和父亲,幸福生活刚刚起步就戛然而止,妻子永远地离开了自己,女儿不知生死。若死?孩子葬在了哪里?若生,又流落到哪里?收留她的人家会不会对她好?这一切的一切,在马老一个人的时候,都在撕裂着他的心。对妻子的思念和对女儿的挂念,那种滋味并不输于王火老师对凌起凤女士的思念。所以马老没有再对王火老师说什么,只希望他能静静度过这一段最难的时光,毕竟前面的路还要继续走下去,为了所爱的人,也要坚持。他相信王火会走出伤感的世界,以更加矫健的步伐向生活前行。

王火夫妇晚年照

2011年11月,中国作协第八次代表大会在北京召开前,马识途希望王火与自己一起到北京走走,散散心,看看老朋友,不要老是一个人在成都的家中,担心这样对王火的精神和身体都不好。王火本来哪里也不想去,可老大哥心意很好,不好拒绝。而且马老跟他说了一个他无法拒绝的理由:“咱们一起去趟北京吧,去看看祝华,他的身体很不好,可能也熬不过多久了,这次不去北京,我们可能就再也看不到他了。”祝华不仅是王火的老友,更是他革命道路的引路人。王火老师想了想,最终还是随马老一起进京。

我清晰地记得2011年冬天,在北京饭店大门口等着二老参加全国作家代表大会时的情景。那时天已经很黑了,空气中都透着寒意,四川团的飞机晚点了很长时间,再加上从首都机场到北京饭店路程较远。我和四川团先期抵达的其他同志在门口等了很久,快十点钟,马老、王火老师所在的四川团车队才到达,看着他们走进北京饭店的大门,我和马老、王火老师热情拥抱,尤其是王火老师,我真的以为他这次来不了了,自己当时真的很激动。在那次会上,我请王火老师在我的《嘉言集》上题写了一句话。我记得王火老师提笔认真地想了想,然后写下了这句话:“真理有限,谬误无穷。书赠慕津锋 老友王火 二一一年十一月于北京”。

写完这句话,王火老师跟我聊了许多往事,包括他与马老的交往。现在我每每读到这句话时,总会想起这两位川中老人的故事。我总感叹,能与二老成为忘年交,实在是我的幸运和骄傲!

五

王火老师与中国现代文学馆的交往由来已久,在20世纪90年代,他就将自己《战争和人》三部曲中仅存的第二部《山在虚无缥缈间》和第三部《枫叶荻花秋瑟瑟》手稿无偿捐赠文学馆。进入新世纪后,文学馆也曾多次与王火老师联系,希望能多征集他的手稿、信札、著作、藏书等资料。此事到2011年底有了进展——王火老师到北京参加第八次作代会时,我去拜访他并当面提出征集的想法。王火老师表示他会在回到成都后,认真考虑此事。毕竟已是87岁高龄的老人,是要为自己珍藏了几十年的资料找一个归宿了。2012年9月8日,王火老师写信给我,商定10月下旬来成都取一批他已准备好的书信。那次我从王火老师家中取回书信483封、字画32幅、手稿41部。2013年下半年,王火老师再次通知我,他已整理出一大批要捐赠文学馆的重要藏书、信札、手稿、字画等资料。我记得那次我们在王火老师家中整整工作了两天,当我们把这些珍贵资料一一装入箱中时,王火老师就像在看着自己即将远行的孩子一样,眼神中流露出不舍。很多书他都是摸了一遍又一遍,最后郑重地交到我们手中。王凌大姐在旁边跟我们讲:“爸爸捐这些资料,也没征求一下我们孩子的意见,都给捐了,也不给我们留一些,哪怕做个纪念也好。”王火老师却认真地说:“还是要捐给国家,文学馆会保存好这些资料,以后有人要研究些什么,我这些资料也许会派上用场。留给你们,最后很有可能会散失掉。”我笑着对着王凌大姐说:“王火老师是在为中国现当代文学史留下珍贵史料,您们家人这样支持他,不仅文学馆人要感谢你们,中国文学史同样要感谢你们。我们都在为文学史添砖加瓦。”

2017年8月4日,王火与马识途在《王火文集》首发仪式上

王火为本文作者题字

当这些资料全部装箱完毕,我们数了数总计38箱。望着一下子变得空旷的书房、书柜,王火老师感慨万千,他动情地跟我说:“这些资料跟了我几十年,这一下子都走了,顿时有些‘家徒四壁’的感觉,心里还是有些受不了。我也不知道这些资料,文学馆是不是都有用,希望能对你们有些帮助。”我能理解眼前这位老人此时此刻的心情,跟他说:“王火老师,您放心,回去后,我们会认真整理、登记、编目您这些珍贵资料。为更好保存、研究它们并传之后世,文学馆专门成立了‘王火文库’。以后研究您,那些学者、专家不用东奔西跑,只要到中国现代文学馆‘王火文库’就可以看到您最重要的资料。谢谢您这么多年来,一直对我们的信任和支持,我们一定会保护好、研究好这些资料,发挥它们最大的价值。”王火老师拍了拍我的肩膀,笑着说:“小慕,我相信你们,相信文学馆会很好得对待它们。给它们找到一个好的归宿,我心中的一个大事也算了了。”

我记得,那天我们将38箱资料一箱一箱搬运下去的时候,王火老师就一直站在门口看着我们。当我们全部搬运完毕,即将离开时,王火老师还是那样站着,我能看出他对这些资料是那样的不舍与牵挂。临别前,我紧紧握着王火老师的手,说:“王火老师。您多保重!您的这些珍贵资料,我们一定会保存好的,您放心吧!我来成都时,一定会再来看您!”王火老师拍了拍我的肩膀,点了点头。当我走到一楼,再回望时,王火老师还是站在二楼的门口,看着我们。我跟王火老师挥手:“回去吧,王火老师,您多保重!常联系!”王火老师轻轻地挥手与我告别:“好的,小慕,你们一路多注意啊!欢迎你再来!”这个画面,一直清晰地印在我的脑海中。

最近,我刚刚调整工作,以后出差的机会可能不多,与王火老师的见面也会少很多。但我相信,我与王火老师之间的这份忘年情谊不会因工作而改变。我感谢此前的征集工作,让我能与王火老师这样的长者相识、相知。从他身上,我学到了许多。能认识他,是我的福气。

在此文行将结束时,请允许我在千里之外送上对这位老人最真挚的祝福:祝王火老师健康!长寿!一切顺利!