战争和人 时光与火

——走近著名作家王火

2018-06-13张杰

张 杰

华西都市报

王火著《战争和人》

人对时间是敏感的,担心时光匆匆,容颜易老;但人对时间又是势利的,迟钝的。对一个小孩子,你会想到他即将到来的美好时光;但对于一个老人,人们总不太真的记得,或者不太真的相信,他也曾经是对世界好奇的儿童,是风华正茂的少年。翻看作家王火的童年回忆录《金陵童话》,令人感慨。1924年,他出生在上海,跟随在国民政府任职的父亲在南京生活。由于父母离异,幼年的王火失去了母亲的关爱,陷入情感的孤独之中。1937年,王火上初中一年级时,抗日战争爆发。日寇轰炸南京,他随家人躲避战火辗转安徽、湖北,最终到香港。1942年,怀着满腔抗日热情,18岁的王火冲破封锁,从上海只身前往西南求学。一路先坐火车到南京、合肥,之后因战火阻隔,翻山越岭绕道,拉纤乘船渡水,经河南、陕西到达重庆江津。王火在复旦大学新闻系就读期间就开始做记者工作,20世纪50年代,王火离开上海,前往北京、山东工作。80年代,又调往四川成都从事出版工作……时光一旦过去,就永远地过去了;但文字作品,却可以像记忆的琥珀,晶莹剔透,折射出传奇而丰富的过往人生。

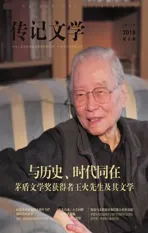

虽然已是93岁高龄,王火的皮肤依然白净均匀,身板挺拔,再加上气质温和,处事低调,如果不深入了解,一般人不会知道,这位年届九旬仍风度翩翩的老人,平生充满传奇色彩。1997年因《战争和人》获中国文坛最高奖茅盾文学奖,让王火的作家身份,格外凸显。但王火自己却说,严格算来,他并不是一个职业作家,“我当过记者、中学校长、出版社编辑,写小说是我工作之余的事”。

师从萧乾 最想做战地记者旁听审判 记录南京大屠杀

王火说,他“当年的职业理想并不是当一名作家,而是要像萧乾、‘大兵记者’恩尼·派尔那样,成为一名战地记者,为公平正义鼓与呼”。

在王火珍藏的剪报册中可以看到,早在20世纪40年代,他就用“王火”“王洪溥”“王公亮”等多个名字,在报纸上发表过众多精彩的新闻特稿。“我用过很多笔名。王火也是自己起的,意思是‘熊熊烈火烧掉旧社会’。”

1944年,王火考入复旦大学新闻系。在复旦读书期间,著名战地记者、翻译家萧乾是王火的老师。提到萧乾,王火的语气充满崇敬:“萧乾先生教了我两年,他讲授英文新闻写作。他曾作为随军战地记者,亲历过诺曼底登陆等重大国际事件。他是真正的大记者。”王火说,他从恩师那里学到很多东西。比如,萧乾曾说,一般的新闻,生命力总是很短暂,优秀的记者,要努力将原本只具有短期生命力的新闻,变成价值持久的历史记录。这些都让王火受益匪浅。

1946年,还在读大三的王火作为特派记者,同时为重庆《时事新报》、上海《现实》杂志等报刊写稿。《匮乏之城——上海近况巡礼》《我所看到的陇海线——换车误点旅客饱受辛苦,沿路碉堡使人触目惊心》等通讯、特写不断见诸报端,还是大学生的他,渐渐向一名优秀、成熟的新闻记者靠近。“当时还有读者写信到复旦大学,称我为‘教授’,其实当时我大学还未毕业。”值得一提的是,王火还是第一批报道南京审判、南京大屠杀案的新闻记者之一,当时,他率先采访报道了因抗拒被侵犯,而被日军刺了37刀的南京大屠杀幸存者李秀英。

1946年2月,王火奉命前往南京采访日本战犯谷寿夫的审判现场。那天,有不少南京大屠杀受害者出庭作证,“一位满脸刀伤的少妇,用围巾半遮着自己的脸,在丈夫的陪同下走进法庭,对侵华日军在南京犯下的罪行作证,她就是李秀英。”王火说,“当时并不是所有人都有勇气站出来。李秀英能主动出庭作证,引起了我的注意。庭后,我主动约访李秀英”。随后,王火在上海的《大公报》和重庆的《时事新报》上,以笔名“王公亮”发表了长篇通讯《被污辱与被损害的——记南京大屠杀时的三位死里逃生者》,报道了李秀英在侵华日军南京大屠杀期间的不幸遭遇,轰动一时。几十年后,王火在四川听说李秀英仍健在的消息后,还托自己在南京工作的侄儿去医院探望,引来南京媒体的热烈关注。正是因为有这些亲身经历,王火才写出了获得第四届茅盾文学奖的长篇小说《战争和人》。这部以抗日战争为背景创作的三部曲,第一部《月落乌啼霜满天》里塑造的在南京大屠杀惨案中,宁死不屈的妇女形象庄嫂,其原型就是李秀英。

青年王火

1948年,王火从复旦大学毕业留校当助教。1949年,王火获得赴美国哥伦比亚大学新闻学院深造的全额奖学金,但他主动放弃了这次机会,“当时我觉得,世界从此进入和平时期,不会出现大的战争,成为战地记者的可能性比较小。而且更重要的是,当时新中国即将成立,我想要留下来与大家一起见证、一起建设新中国,我不愿错过这么一个机会。”王火清晰地记得,1949年10月1日,中华人民共和国成立的那天,“我正在上海市总工会三楼的文教部办公室里与几个同志一起收听实况广播,当大家听到毛主席说‘中华人民共和国成立了’的声音时,心中的激动难以用言语表达。”

虽然没有成为国际战地记者,但王火这一生都对新闻事件十分关注。他很推崇20世纪优秀的摄影记者罗伯特·卡帕的一句话:“如果你的照片不够好,是你离战火不够近。”看到唐师曾、闾丘露薇等人的战地新闻报道,王火会想象自己如果在现场,“会如何最大程度接近火线,做到最好”。

注入自己的影子写出《战争和人》

王火写新闻稿几乎都不打草稿,一气呵成。这种对文字的敏感度和把控力,他自认与幼年的家庭教育分不开。王火出生于一个书香世家。父亲王开疆,是20世纪二三十年代政法教育界名人,一位身居政坛高位的著名爱国人士。王开疆毕业于东京早稻田大学法政科,后回国定居上海,协同友人创办上海法政大学,任校董兼法律教授。之后,上海法科大学成立,章太炎为校长,王开疆为教务主任。1926年北伐战争胜利后,王开疆被当时的南京国民政府监察院院长于右任提请任命为法官惩戒委员会秘书长,后又被任命为中央公务员惩戒委员会专任委员。任职期间,王开疆守正不阿,以廉洁无私著称。

王火小时候住在上海小东门裕福里,“邻居都是上海滩的名人,比如著名学者章太炎,中国流行音乐奠基人、音乐家黎锦晖。而且,黎锦晖还是我哥哥的干爹”。不幸的是,父母离异,6岁的王火随父亲从上海搬到南京生活,失去母爱后的王火,“陷入情感上的贫穷,自此进入寂寞而又压抑的少年生活”。这段心路历程也被王火写进他的童年自传里,取名《失去了的黄金时代——金陵童话》。

据王火回忆,父亲有很多藏书,他从小就读到了《西游记》《三国演义》《水浒传》之类的名著。他还特别提到自己的后母吴德芳:“她对我很好,常给我讲一些世界名著,比如《爱的教育》之类的,对我的文学之路影响很大。”

新闻记者的职业给王火带来深厚生活积淀和锻炼提高文笔的机会,让他对文学创作的兴趣更加浓厚。1944年,王火开始在报纸副刊上发表小说,比如《天下樱花一样红》《墓前》。很多素材在他头脑里喷薄而出般地爆发,他下决心要写一部史诗性的作品,于是开始了《战争和人》的创作。

《战争和人》以主人公童霜威、童家霆父子在抗战过程中的行踪为线索,表现从1936年12月西安事变到1946年3月这一时期的中国社会。人物行踪遍布大半个中国,具有突出的史诗结构和鲜明的史诗风格。记者问到这部作品是否具自传性质时,王火想了想说:“小说不同于报告文学,艺术渲染和加工是必要的。不过,小说中确有很多我自己的影子。或者说,如果我没有那些真实的经历,是肯定写不出这部作品的。”

然而这部作品的诞生并不容易,经历了非常波折的过程。早在20世纪50年代初,王火就开始利用业余时间构思并写作《战争和人》。六七十年代时,他已经写好了120万字,但由于特殊的时代原因,十几年心血写就的书稿被付之一炬。到了80年代,王火重写《战争和人》。历经十年磨砺,这部共167万字的重磅长篇巨作终于完成。1993年,该作品由人民文学出版社出版后反响极大,被誉为反映抗战的雄伟史诗,获奖无数:郭沫若文学奖、人民文学奖、国家图书奖、茅盾文学奖等重要奖项一一收入囊中,还被选入“世界反法西斯文学书系”及“中国新文学大系”。

罕为人知的是,《战争和人》三部曲中的第二部、第三部,是王火在左眼失明的情况下,一笔一画地爬格子完成的。1987年,王火因为左眼受伤离休,他很平静地回忆那段日子:“上楼梯就摔过几次,倒开水的时候,一倒就倒在手上。”王火说,左眼失明后右眼视力也下降了,直到现在也没有办法使用电脑,“因为我根本看不清光标在哪儿”。

一段爱情佳话妻子假装自杀跨越海峡与他相聚

王火所经历的传奇、美满的爱情是文坛一大佳话。王火凭借作品《战争和人》三部曲获得第四届茅盾文学奖,在人民文学出版社出版的《战争和人》这本书的扉页,印着他与爱人凌起凤的合影。王火写道:“熟人都知道我有值得羡慕的‘大后方’。几十年来我和凌起凤在生活和创作上始终是最好的‘合作者’。”王火著述逾600万字,他说,“每一部作品都应该有妻子的名字。”

王火的爱人凌起凤原名凌庶华,1924年出生,其父是辛亥革命元老、著名爱国人士凌铁庵。1942年,两人相识,坠入爱河。1948年,两人订婚。解放前夕,凌起凤随家人去了台湾,两人分别期间,一直靠书信往来。1952年,凌起凤为了与王火团聚,作别台湾的家人,先在香港制造了自杀假象,改名字后回到上海,与王火结婚。

回忆起这段往事,王火说:“那件事不光是风险极大,而且她当时在台湾拥有很好的生活,她都毅然放弃。此后几十年,她都不能与家人联系。”王火为此创作了一个电影剧本《明月天涯》,就是以妻子凌起凤的故事为原型。

王火说,凌起凤有学问有教养,既可执教,也可为文,“然而她为了全身心地协助我,放弃了很多,她无微不至地照顾我,是我的‘大后方’。而且,我写一部作品,她是我第一个读者,给我提了很好的建议。可以说,她为我付出很大”。

2011年10月,华西都市报记者曾到王火家中采访,刚刚失去老伴的王火神情憔悴,沉浸在悲痛之中。当时,他的书房里到处都放满了还未开封的书籍包裹,摊开的诸多杂志,都不曾动过。提及当时的场景,王火说:“她住院,我也陪住,基本三年都在医院里生活,很少回家,所以书桌什么的,都几乎没怎么动过。而且,我闭门谢客,推掉了所有的邀请,没有参加任何社会活动,全身心地陪她走完最后一程。”

虽然凌起凤已经去世好几年,如今谈到去世的爱人,王火依然难抑激动,泪眼泛光,声音哽咽:“拥有完美的爱情和婚姻,是我今生最大的收获。如果没有这个保障,我这一生,估计都走不到现在。”

凌起凤走后,王火的情绪、意志一直很消沉,对什么都提不起精神来,到了抑郁症的边缘。“她的去世,让我感觉好像自己生命的很大一部分也随她而去了。我甚至想让时间变快,尽早跟她到另外一个世界团聚。”

王火手书诗笺

王火自18岁与凌起凤相识相恋,两人相濡以沫近70年,“没有夸张,我们还真的没有红过一次脸。也许是因为经过大风大浪,我们才走到一起,非常不容易。生活琐事带来的小争论,都完全不会放在心上”。在采访中,王火还对华西都市报记者特别提到:“60年前的8月11日,是我们结婚的日子。明天(8月11日)是我和凌起凤结婚60周年纪念日。这个事情我连我女儿都没有告诉,因为我想自己放在心里,默默怀念她就好了。”凌起凤去世后,在上海的几个妹妹怕他孤单,多次邀请王火回上海,但他都拒绝了,“一方面,我在成都已经住了近30年,感觉很舒服,这里有我的朋友们,比如像马老、李致。虽然我们并不常见面,但是在一个城市,总是感觉很心安。而且,因为她还在这里,我要在这里陪陪她。”

如今年事已高,王火深居简出,很少公开露面。在川内,他与百岁文学家马识途,巴金的侄儿、作家李致交情深笃。每年一些重大节日,三人都会聚在一起。1983年王火到成都认识马识途,一见如故,“我们谈人生、文学,非常投契,大有相见恨晚的知音之感”。

2005年,《马识途文集》出版,序文正是王火所写。2011年,凌起凤去世,马识途看到报纸上相关报道后,马上与王火通话,表示哀悼并致慰问之情,还专门写一篇名为《平凡的伟大——为凌起凤送行》的文章。文中,马识途老先生不吝笔墨,动情记述当时自己致电安慰王火的场景:“他以低沉得几乎听不清的悲戚之声说,他不愿意叫我这个老人分担哀痛,所以没有告诉我。我不知道该说什么来安慰他,只照格式化的说法说‘节哀,节哀!’”文章中又提到,“我和老伴跟王火和凌起凤,相交并不太早,平常也是‘君子之交淡如水’,并不时常来往,只是逢年过节,打个电话,发张贺卡。但是从开初的相交和其后不多的往来中,我们都有‘一见如故’的亲切之感,能同声相应同气相求。”王火对马识途也很是敬佩:“他比我大10岁,对我是亦师亦友。他的作品,我常常找来读,他的小说被姜文改编成电影,我很为他高兴。在我看来,马老是真正的革命家和真正的作家,我非常敬佩他。”

马识途在《王火文集》首发暨赠书仪式上朗诵自己此前写给王火夫妇的七言诗

《王火文集》首发暨赠书仪式,前排右一为王火

2017年8月4日上午,由四川文艺出版社出版的10卷12册680万字《王火文集》,在成都举行首发仪式。93岁的著名作家王火出席活动现场,讲述了他创作获茅奖作品——《战争和人》与四川的关系,他当年从山东来到四川,从事出版、写作的心路历程。103岁的马识途、88岁的李致,都冒着酷暑,亲临发布会现场,庆祝《王火文集》出版。三位好友见面握手、拥抱,现场令人动情感动。在首发仪式上,马识途还朗诵了一首自己此前写给王火夫妇的七言诗,用李白和汪伦之间的感情来表达他和王火之间的情感:“淡水之交几十春,潭深千尺比汪伦。同舟共渡风雨夜,相见无言胜有声。”

王火的文学作品,多反映人物在巨大历史变动中的命运沉浮和心灵轨迹,留下了作家对现实生活的满腔热忱和对历史曲折的严峻审视。王火的作品中洋溢着的英雄主义气息,在今天依然具有现实意义,有助于青年一代更深刻地理解历史。除了文学作品,因时代、个性等因素塑造的王火的人生,经历传奇、品格纯正,堪称一部行走的卓越作品。回望过往,王火的大半生都在各地漂泊,他的感慨是:“事情都是有两面性的。一方面,在大时代的背景下,我的一生确实充满变动,尝遍各种滋味。大时代走向与个人际遇共同推动的丰富经历,也是我一笔宝贵的财富,可以让我深刻感受社会、思考生活。”他还意味深长地说,“岁月像流水,在流动的过程中,会遇到阻力,但是流水不会停止,它会另外找一条道路,继续前行。而且,遇到阻力的水流,往往会迸溅出美丽的水花,具有平常所没有的动人之致。”