杨宪益曾拟翻译《李自成》

2018-06-13许建辉

许建辉

中国现代文学馆

“杨宪益曾拟翻译《李自成》”这句话,换作更精准的表述应该是:就《李自成》的中译英问题,由李荒芜牵线,姚雪垠与杨宪益一拍即合,双方进行了十年的深入探讨,做了大量准备工作,取得了多方面共识,最后却偃旗息鼓,以不了而了之。

这件事不是小事,按常理说杨宪益不可能从来不与人谈说,只是我们至今尚不知道而已。能为佐证的只有姚雪垠的三封信。由于向来不为人注意,故将三封信稍做删减后录出,以保持证据的完整。

第一封信 姚雪垠致荒芜

荒芜兄:

接二十六日来信,非常感谢你对《李》的热情和关心。现在我也在考虑这个问题,并非想长期将稿子搁置起来。许多读者都在盼望第二卷早出版,第一卷能够重印。但事情不那么简单,更重要的是形势。中国青年出版社文学编辑室的负责同志江晓天原希望将《李》早日出版,但事情一波三折,到现在中青尚未复业。何时复业,复业后怎么搞,他也没有把握。倘若知识分子政策落实,文艺出版形势活跃起来,不但中青毫无问题,别的出版社也会争着要。现在还不到那样时候。十来天前,吴祖光同志来信,说他想同新任出版总局局长石西民谈谈,他们私交较好。我回信说目前不必,等一等。形势不到,石未必好说话。

我暂时不求胡乔木同志,也是同样道理。

……

你提到请杨宪益同志夫妇译《李》,我认为这个意见很好。请你便中同杨谈谈,并请他将第一卷看看,如认为还值得介绍到国外,不妨先译一个单元,以后再谋全译。可惜我手头已无存书,在北京容易借到。

你来信谈到你与茅公通信,令我高兴。茅公近来常有病,值得担心。今将我赠茅公的七律五首以及茅公读完第一卷后一封来信请人抄出一份,一并寄上。

姚雪垠著《李自成》

几个月前我曾说将第二卷请人抄一部分寄你那里,请朋友们看看。后因请人抄写不易,只抄出一个单元,所以也就没兴趣寄了。现在只好将这个单独的单元(《李信起义》)寄上。虽然在朋友中间传看,但还是希望由你保管,以后第二卷付印时,还要用的。

祝好!

雪垠

十月二十九日晚

诺贝尔奖金事我尚不知。此事关系颇大,倘有续闻,望见告。

这封信提供的相关信息是:荒芜向姚雪垠提出了由杨宪益夫妇把《李自成》译为英文的建议,姚雪垠欣然同意并提出了行动方案。

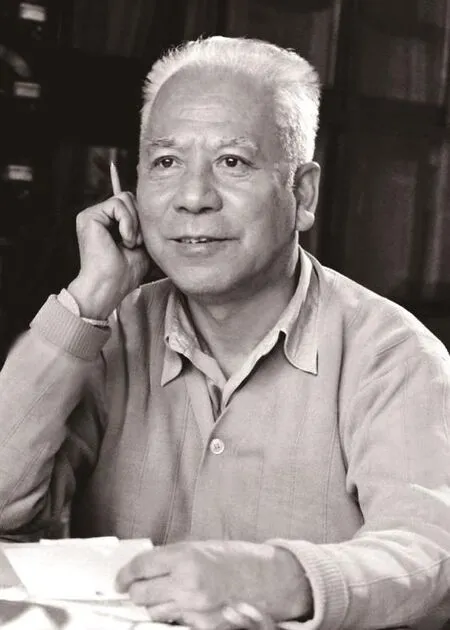

杨宪益、戴乃迭英译《红楼梦》

依信文分析,这封信写于1975年。写此信的10天前——即10月19日,姚雪垠刚给毛泽东写了一封信,要求批准他继续创作《李自成》;此信写成10天后——即11月9日,毛泽东的批示将到达武汉;50天后——即12月19日,姚雪垠将启程赴京。当其时也,姚雪垠的创作环境临近拐点,而杨宪益夫妇则处于《红楼梦》译著完成之后的休整期——李荒芜的建议,提得可谓正逢其时。

姚雪垠与荒芜是老朋友。在《〈纸壁斋集〉序》中,姚雪垠写道:“我与荒芜同志相交,至今已满四十年。尽管世事变化很大,但我们的友情一直如旧。他的这个集子中有《赠雪垠同志》(三首),可以表明我们之间的悠久交情。”又说,“在重庆做邻居的时候,我们都很年轻:我是三十出头,而荒芜只有廿多岁。那时我只知道他研究美国文学,靠翻译美国小说糊口。对朋友忠厚,学问上有修养。没料到他在中年以后,不惟是翻译家,而且是善做古典诗的诗人!”

杨宪益与荒芜也是老朋友。据“纸壁斋人”微博说,20世纪50年代,他们在国际新闻局(后改组为外文出版社)就是搭档——杨搞英文翻译,李是他的中文编辑。其实李荒芜也是翻译家,惠特曼的《草叶集》就是他介绍到国内来的。杨宪益说荒芜“中文英文都很不错”,还说“李荒芜介绍我认识了许多朋友”。共同的眼光和识见以及对事业的热诚使他们的合作很和谐。他们曾列出一百五十种中国古典文学和一百种中国现代文学的名单作为翻译对象。本着先易后难原则,先行出版了杨宪益已经译好的《离骚》《儒林外史》及鲁迅的《阿Q正传》等著作,但他们制订的庞大的翻译计划,却因为种种原因,终于未能实现。

如上所述,仿佛有一条红丝带握在荒芜手中,他用一头绾起了杨宪益,用另一头绾起了姚雪垠。荒芜很清楚,他的两位朋友——杨宪益和姚雪垠,两个人有着太多的共通之处:都读了不少“旧书”,有很好的古文功底;都对中国古典文学很感兴趣,会写旧体诗;都熟悉中国文学史;都对我国文化史方面的研究有过强烈的兴趣,也都写过一些零星的读书笔记;都深受顾颉刚先生的“古史辨”考证影响,写过有关古史辨伪方面的笔记;都研究过中国神话,对神话故事进行过一定的爬梳整理……无论是学问积累还是治学方法,两个人都有许多问题可谈,有许多话可说。虽然一个是作家,一个是翻译家,但在“文学”这个目标上,他们又是名副其实的殊途同归者。

相信杨宪益一定非常看好《李自成》;相信姚雪垠也一定非常欣赏杨宪益的“翻译的原则”:“信”和“达”在翻译中则是缺一不可的。“宁顺而不信”和“宁信而不顺”都是各走极端,不足为法。要做到“信”和“达”兼备不是很容易的事。总的原则是对原作的内容不许增加或减少。要尊重原文,又要表达原作的神韵。

荒芜的牵线搭桥之举堪称“知人善任”,他意欲发动的是一项浩大的文化工程,可谓功莫大焉!

第二封信 姚雪垠致臧克家

克家兄:

第一卷修订本清样于昨日下午校完最后一页,身上略觉轻松。我的工作很慢,连校清样也不能快,所以八百多页清样校了一个多月。

去看茅公,拟在三月中旬。自然我要用车子接你送你。从茅公那里出来后,顺便出东直门看看阿英,然后回来。另外,我在中旬还将有一次“远征”,即去北大看看朱孟实先生和组缃,回来到阜外百万庄外文局宿舍杨宪益家里吃午饭,商量译《李》的事。如你有兴趣,我就约你同去。春郊一行,亦有乐趣。回来,送你到家。

为写《李》,今年我将要两次出京作短期旅行。一次在五、六月间,一次拟定在七月十日以后,这样就好在七月上旬参加为茅公祝寿,大家愉快一聚。倘非“四人帮”已被打倒,此种欢聚,实不可能。近年来常与我通信谈论一些文艺上的问题及其它理论问题,老人中惟茅公一人耳。茅公给我的信,有的写得较长,见解精辟,颇足珍视。

你最近赠我的诗,诗书双佳,日内将送去装裱。

……

《李》另有一种大开本,但不是大字本。将来等第二卷出齐之后,我另外送你一部大开本。赠书有控制,为的出版社给我的书不多,又无稿费供我买书赠人。凡收到第一册后没有来信的朋友(当然是极少数),一概不再继续赠送。因为这反映出一个问题:这些朋友并不尊重我的赠书,或者对书的本身不很理解。

后天(三月二日),我可能去你那里看看。

顺祝

春安!

雪垠

一九七七年二月二十八日

这封信提供的相关信息是:姚雪垠要去杨宪益家中商谈“译《李》的事”。

姚雪垠是一个不善交往更不爱交往之人。由于太专注于个人奋斗,导致了人际关系的疏远。他能像信中所写一样大张旗鼓去看望朋友,实在是因为要看望的几个人都是他的“知音”:

阿英是现代文学和史学研究专家,还曾写过《李闯王》和《碧血花》等历史剧本。1963年《李自成》第一卷出版前,为确保小说在历史真实性方面不犯原则性错误,曾邀吴晗等明史专家先行披阅批评,阿英也在被邀之列。他对《李自成》第一卷的评价是:“写得不错。整个布局结构很好,人物刻画得很好,各方面知识很丰富,应肯定。就目前这样子出也可以,但应严格要求作者,改得更好……”

朱孟实读过《李自成》之后,肯定“作者对明末历史背景有充分的掌握”,称赞作者“博学多闻,胆大而心细”,说《李自成》“文笔朴素而又生动”,断言“《红楼梦》以来,还少见这样好的长篇历史小说”。他以一个美学大家所独具的眼光,看出《李自成》“保存了我国章回小说的优良传统,植根于民族土壤,必传之作,可庆可贺”!

吴组缃是姚雪垠的资深畏友。由于彼此间从来都是直言诤谏,故姚称吴为“杠兄”。1994年春天吴去世后,姚在写给友人的信中沉痛诉说:“为组缃的死,我哭过几次。社会上很少人知道我同组缃是好朋友……组缃只比我大两岁,又凋谢了!”姚去看望吴时,闲谈中问吴是否带了博士研究生。吴组缃说:“学校问过我。我说,因为我不懂博士生和硕士生、博士论文和硕士论文有什么区别,所以我不能带。”姚对此十分赞赏,在对助手说起此事时大为感慨:“什么叫‘实事求是’?这就是典范!”

姚雪垠

总而言之,能让姚雪垠拨冗登门探望者,关系皆非同一般。杨宪益既入此列,自然也不例外。而且,姚雪垠是先看望了其他朋友之后,特意赶到杨家吃午饭的,并且自作主张邀上了臧克家。由此观之,姚雪垠与杨宪益的来往,似乎比与其他朋友更多出几分宽松与随意。如若不然,又安能如此“放肆”?

姚雪垠著《李自成》

从荒芜写信提出动议的1975年10月算起,到姚雪垠发动“春郊一行”的1977年2月为止,杨、姚友情之发展可谓迅速。其“粘合剂”是《李自成》,“催化剂”自然也是《李自成》。

第三封信 姚雪垠致书训、明杰

书训、明杰两同志:

拙著《李自成》至今只有日译第一卷,尚无欧洲文字译本。去年,我因拙著《长夜》法译本在巴黎出版后获得好评,应邀访问法国。访法期间,在接受法国报刊、电台、电视台记者访问时,都问到《李自成》的写作和出版情况。大家都知道《李自成》是当今一部最规模宏伟和水平较高的长篇小说。遗憾的是,以其规模宏大,包含历史知识丰富,目前外国尚没有人可以向欧洲翻译,而且也没有出版社敢于承担出版。

近一年来,与杨宪益同志多次磋商,拟选择《李自成》中写崇祯皇帝及其宫廷生活、朝廷斗争等章节,译为英文出版。计自《李自成》第二卷第二十九章至第三十三章,共约十万多字,译成英文后字数加长,作为单行本正到好处。书名拟定为《崇祯皇帝》。像这样用现实主义方法,细致准确地描写皇帝、后妃、宫女、太监、皇亲以及朝廷大臣之间的复杂关系与各种矛盾斗争,通过宫廷的日常生活写出色彩缤纷的典型环境,从典型环境中塑造出崇祯、周后、田妃和一部分宫女、太监、大臣的有血有肉的典型形象。据我们所知,这在古今中外文学中实是创举。如能译为英文出版,将会受到欧洲读者的欢迎与重视,也会使外国读者知道我国当代历史小说达到的真正水平。倘若再将关于崇祯亡国的部分译出,可以作为《崇祯皇帝》的下册。

我衷心希望您们对这一计划给予支持,宪益同志能够进行翻译,使我国的当代文学更加在国际上获得声誉。

此致

敬礼!

姚雪垠

一九八五年四月十一日

这是一封求助信——向时任国家外文局负责人的殷书训和王明杰二同志求助,希望他们对翻译《李自成》的计划给予支持。

从1975年10月到1985年4月,差不多十年过去了。不知道一个计划为什么“计划”了十年还只是个“计划”,只知道在这十年里发生了太多太多的事情,政治、经济、文化、国家、个人……上上下下方方面面,无论什么事情都可能影响到“计划”的施行。好在还有一点令人欣慰:至少是“近一年来”,杨宪益和姚雪垠还在“磋商”,还在“计划”,他们不改初衷,他们锲而不舍,只是,他们都老了,力不从心了。所以,他们需要帮助。然而,即使单位领导把“帮助”提供到极至,也不可能越俎代庖,具体工作还得他们亲自动手。对于年已“古稀”的杨宪益先生来说,实在是有些勉为其难了!他和夫人一起翻译《红楼梦》用了差不多十五年时间,翻译姚雪垠用四十年写成的《李自成》,煌煌三百多万言哪,需要多少时间和多大的精力呢?

1984年2月,美国芝加哥大学有位艾恺(GuyAlitto)教授曾致信姚雪垠要求翻译《李自成》,姚回信告诉他:“翻译《李自成》不像翻译一般小说容易,需要译者具有较广博的知识,较优美的文笔,较多的文学(古典的和现代的)修养,也要有较大的决心和毅力,或者说要有雄心壮志。”姚所列举的这些条件,杨宪益先生可谓“万事具备”唯缺“决心”一条——决心难下呀,因为没有时间托底。知道是不可能贪大求全了,便取其一点——只翻译《崇祯皇帝》,十多万字,全书的三十分之一——这就是两位文坛大家“多次磋商”的最后决定。

千万不要小看这十多万字,那可是一整套明季皇家的“清明上河图”,凡所应有,无所不有。只从大处说吧,其内容的繁富、人物的众多、场面的宏大、头绪的复杂,皆为中外小说史上所罕见——单是一个朝堂奏对,就要用到多少方面的文化知识!但杨宪益先生不怕,他曾对毛主席说过,没有什么是不可以翻译的,“要是原本你懂了,你翻译成外文就都没错”。他对《崇祯皇帝》有信心,姚雪垠对他有信心——很可惜,现有史料所能告诉我们的只有这些,再没有下文。

杨宪益先生曾有《未完成的心愿》一文,他于文中说自己想“写一本边疆民族史,暂时主要力量放在东北和西北”。其实,《崇祯皇帝》的翻译,准备了十年而未果,不也是一桩未完成的心愿吗?姚雪垠则说:“我写《李自成》,实想通过小说艺术,忠实、广博而又深刻地展现中国十七世纪中叶——明、清之际的政治动态、军事活动、社会风貌,从朝堂到战场,从宫廷到民间,从北京到农村,从辽东到江南……各方面的生活画面。《李自成》提供给读者的既有长篇小说的美学价值、欣赏价值,也有认识历史生活和增加历史知识的价值,所以从出版至今,较受读者欢迎。”这是1984年说的话,如今想来,若把最后一句改成“所以从出版至今,还没有人能把它介绍到欧美去”则更现实,因为,《崇祯皇帝》还没有来得及译出,杨宪益先生就永别尘世了。

顺便提及:已故著名编辑家江晓天先生说过,《李自成》第二卷于1976年12月面世之后,举国轰动,寄往中国青年出版社的“读者来信”纷纷扬扬,多得“得用麻袋装”(江晓天原话)。为保证姚雪垠的创作时间不受其影响,江晓天把这些信件拦截下来,只让时任姚雪垠秘书的张葆莘定时到出版社拆看,然后摘其要点编成“简报”报送姚处。至于那些“用麻袋装”的信件,姚雪垠从未见过,自然不知其所终。三十五年后的2012年8月9日至8月12日,北京华夏藏珍国际拍卖有限公司在北京饭店莱佛士(北京饭店B座)举办“北京华夏国拍2012夏季拍卖会”,在“中国近现当代名人墨迹专场”上,曾成交“聂绀弩等致姚雪垠书信一批”,其中就有杨宪益的手书。“拍品描述”写道:“聂绀弩(1903-1986)、许杰(1901-1993)、曹辛之(1917-1995)、吴祖光(1917-2003)、 荒 芜(1913-1995)、碧野(1916-2008)等致姚雪垠书信一批,纸本一批。说明:内收姚雪垠《关于〈李自成〉的简单提纲》十一页,致姜东舒信札一通一页,其余均为致其信札约几百通。其中有曹辛之、骆宾基、李,端木蕻良、聂绀弩、魏巍、吕叔湘、吴小如、徐迟、峻青、许杰、秦瘦鸥、周而复、臧克家、李侃、袁宝华、邓云乡、余所亚、陈谦臣、曾敏之、张守常、方殷、常任侠、朱海观、姜东舒、凤子、刘白羽、夏川、杨宪益、碧野、荒芜、吴祖光、张白山、穆青、苏金伞、陈丹晨、徐中玉等,名家云集,量大质优,极其难得。”(见“孔夫子拍卖网”)至于杨宪益先生在信中是否提到了《李自成》的中译英问题,既不得而知,便不妨作为一种美好的愿望记下一笔吧!毕竟,一个大翻译家与一位大作家之间,只有作品的翻译问题,才是双方所共同关切的问题,因而也是最有话可说而又急于要说的。