生态文明视角下土地整治科技创新研究

——基于原国土资源部土地整治相关领域的登记和获奖成果分析

2018-06-12仲济香张丹凤

陈 成,仲济香,张丹凤,谢 敏

(1.国土资源部信息中心,北京 100812;2.国土资源部国土资源战略研究重点实验室,北京 100036;3.中国土地勘测规划院,北京 100035)

1 引言

中国的土地整治理念随着社会发展而不断调整深化。早期的土地整治科技成果主要从耕地数量着手,一般以“土地开发、整理、开发整理、复垦”为题。到21世纪初,全国土地开发整理规划(2001—2010年)提出要坚持数量、质量和生态并重[1],但规划目标更多地还是侧重耕地数量的增加。此期间在原国土资源部登记的土地整治成果主要包括土地复垦技术、土地开发整理规划编制、土地整理工程标准的研制,以及为土地质量管理提供依据的农用地分等定级成果,为保障实施土地整治和耕地占补平衡的耕地后备资源调查评价成果等。2008年,党的十七届三中全会提出了“土地整治”的概念,至此到“十二五”初,“土地开发整理、土地整治”的表述在登记成果中同期存在,两者内容上往往混同。“十二五”期间,土地整治开始向以人为本、回归自然的综合整治初步转变。土地整治生态修复技术、生态景观变化研究、土地复垦技术等涉及土地质量和生态方面的研究越来越多,土地生态整治取得了一系列优秀成果。

当前,生态文明建设已融入土地整治的各个阶

段,土地生态整治将成为今后土地整治的重要内容。本文以原国土资源部登记的13095项科技成果和国土资源科学技术奖设立以来(2002—2017年)的2305项申报成果、979项获奖成果为数据源,以关键词“土地、开发、整理、复垦、质量、生态、环境、污染、退耕、荒漠化、修复、治理”等作为检索策略,累计检索土地整治相关的登记成果645项、奖励申报成果205项、获奖成果81项,其中与土地生态整治相关的登记成果403项、奖励申报成果148项、获奖成果64项。

2 土地生态整治科技进展分析

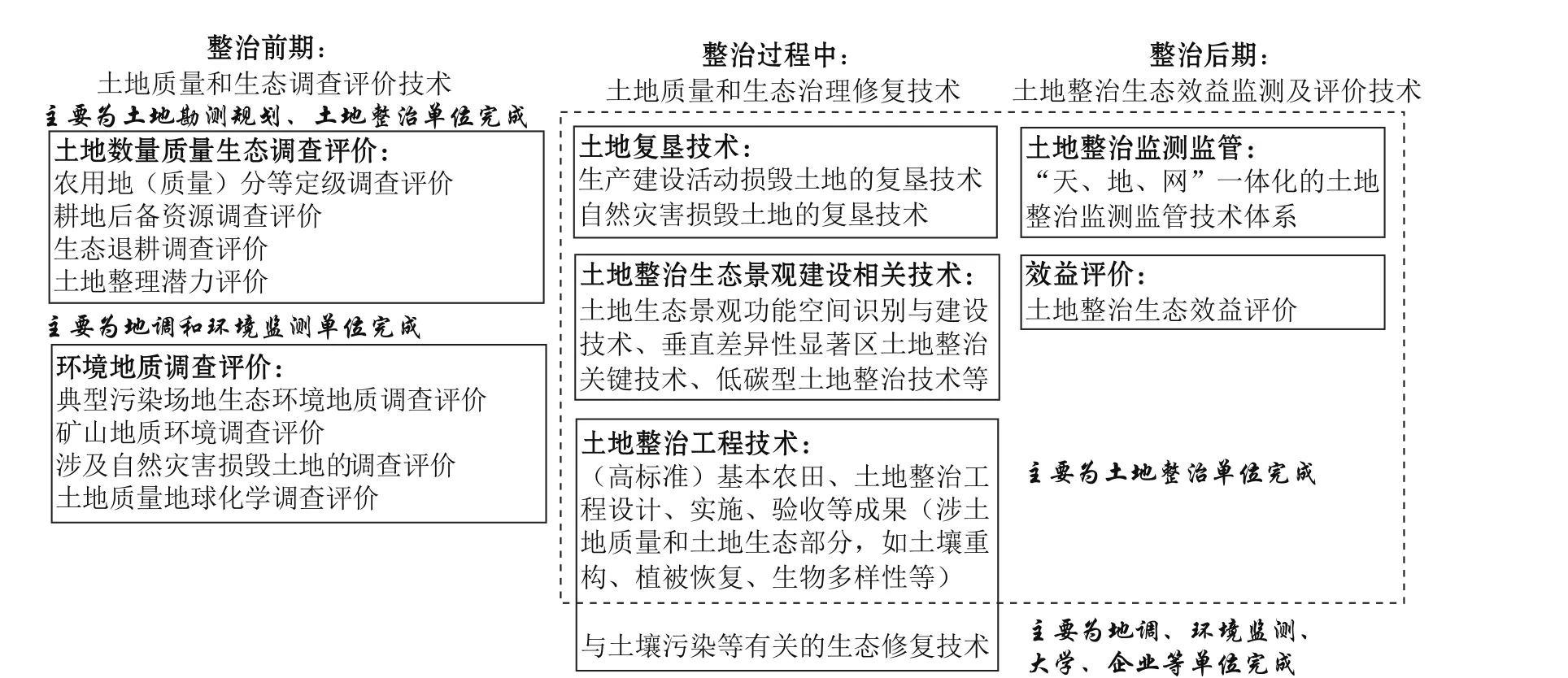

土地生态事关经济社会可持续发展,是重大的民生问题。从登记和报奖成果看,早期土地生态整治的相关科技成果大多只将土地质量或生态作为研究内容之一。“十一五”期间开始出现从生态保护角度开展的专题研究,研发的生态整治技术也逐步系统化、集成化。由于登记和报奖成果为在国土资源科学技术奖中有更大竞争力,往往进行了整合,很多成果涵盖的内容同时涉及土地整治调查、评价、规划、管理、保护和合理利用等多个方面,不能严格按照土地整治的一般分类进行区分。根据检索情况,土地生态整治的科学研究大致归纳为7个方面,按整治时间划分(图1),包括:整治前期,为摸清土地质量和生态情况而开展的土地、地质调查评价成果;整治过程中,改善土地生态环境的土地复垦技术、土地整治生态景观建设技术、土地整治工程技术方法等;整治后期,研制的土地整治生态效益监测和评价技术方法等。

2.1 土地质量和生态调查评价技术

土地和地质调查评价科技成果包括服务于增减耕地的土地数量质量生态调查评价成果和服务于土地生态环境改善的环境地质调查评价成果。

图1 土地生态整治相关科技成果类型Fig.1 The types of land consolidation science and technology achievements

2.1.1 土地数量质量生态调查评价

土地数量质量生态调查评价成果大部分是国土资源大调查、第二次全国土地调查等调查中设立的专项调查研究成果。主要包含以下几个方面:(1)针对农用地质量,建立了以产能为核心的耕地质量等别调查与评定技术方法体系,科学量化中国耕地质量等级状况[2],制定了全国统一的等级折算系数和技术规程[3],开展农用地综合生产能力核算技术方法研究,构建了分层耕地产能核算的理论与技术方法体系[4],研究成果为落实耕地“三位一体”保护提供重要支撑。(2)针对耕地后备资源,研制了调查评价技术,查清了全国集中连片的耕地后备资源数量、质量、分布等情况及相关的生态环境、社会经济状况[5]。(3)针对生态退耕,研制了县级耕地资源与生态退耕遥感监测的方法、指标体系、监测标准和数据库,对监测区的耕地资源分布与生态退耕状况实现了实时监测[6]。(4)针对土地整理潜力,围绕农用地、农村建设用地、城镇工矿建设用地、宜农未利用地等都开展了土地整治潜力研究,但由于对生态潜力的理解不同、体现生态潜力的定量数据缺乏,在测算生态潜力时,大多方法单一。

2.1.2 环境地质调查评价

目前,中国已完成流域、海岸带、重要经济区、重要城市、矿山等的环境地质调查评价工作,对污染场地、矿山、生态脆弱区、地质灾害区等摸清了环境地质问题“家底”,为国土规划、土地综合整治、生态环境管护等研究提供了相关数据。主要包括以下成果:(1)在城市垃圾填埋场,河北[7]、北京、天津等地研究了各种类型垃圾填埋场对地下水和土壤污染的程度、范围及变化规律,通过建立污染物迁移扩散模型,对污染机理和污染趋势进行模拟,提出了垃圾填埋场选址和防治的技术和方案。(2)在石油、污灌区,形成便携式仪器土层VOCs测气技术、便携式土壤检测仪—物探—钻探组合调查技术、有机污染场地土壤样品的“四土样”采集法、调查表层土壤污染分布特征的系统网格法等技术方法[8]。(3)在矿山区,查明了包括地面塌(沉)陷、崩塌、滑坡、泥石流、地下含水层破坏、地貌景观破坏等的主要矿山地质环境问题,评估中国主要矿业城市的矿山地质环境现状,划定了全国矿山地质环境综合治理区划[9]。(4)在生态脆弱区和地质灾害区,西南岩溶石山地区查清了岩溶石漠化的分布状况及其发展趋势,制定了流域内岩溶水开发工程方案和地质环境综合整治区划[10];三峡库区对滑坡防治、高边坡防护进行示范整治,建立滑坡体土地开发利用模式[11];汶川地震断裂带建立了应急调查技术和灾后快速编图与评估方法,为地震地质灾害应急处置和灾后重建提供了支撑[12]。

此外,地质调查单位利用地球化学的技术优势,实施土地质量地球化学调查,重点查明土壤中有益和有害元素的含量水平及赋存状态;创建了以土壤养分、环境质量和健康质量指标深度融合的土地质量评价体系,初步摸清中国土地的质量情况[13]。近年来,该类型登记成果增长较快,山东[14]、浙江[15]等省,长江三角洲[16]、福建沿海[17]等区域也因地制宜开展相关研究并有创新成果。

2.2 土地质量和生态治理修复技术

土地质量和生态治理修复技术成果包括土地复垦技术、土地整治生态景观建设相关技术和土地生态整治工程技术三类。

2.2.1 土地复垦技术

报奖的土地复垦成果有82.4%的研究对象是矿区损毁土地,而其中又有一半是煤矿损毁土地,获奖的矿区复垦成果都是针对煤矿损毁土地。目前,已成功研制了平原高潜水位采煤沉陷地保土复垦技术、自燃煤矸石山“控—灭—防三位一体”排气防爆型控火阻燃技术、基于煤层上覆岩土层的表土再造复垦技术等,此外还研发了损毁环境的遥感识别技术和基于探地雷达的土地复垦工程质量无损检测技术[18]。在黄土高原特大型煤矿区,提出了“地貌重塑、土壤重构、植被重建、景观重现、生物多样性重组与保护”5阶段的演变理论和先锋植物与适生植物协同共生的草—灌—乔立体配置模式,研制了以大型“平台—边坡”为单元的梯化形态地貌重塑技术、基于微地形改造的岩土侵蚀控制与水分高效利用的土壤重构技术、“矿—农—城”复合系统三生空间景观格局优化技术[19]。

2.2.2 土地整治生态景观建设相关技术

山水林田湖生命共同体是土地整治和管护的重点。土地生态整治需要优化国土空间格局,加强土地的生态景观服务功能。近年来,研制了土地景观生态功能空间识别技术方法体系和多尺度的土地生态景观提升技术,为全面推进绿色化土地整治提供了技术支撑[20]。提出了垂直差异性区域生态型土地整治理论,建立了山丘区缺水坡耕地生态隔离带梯田同构与水分调配技术体系和坝区渍水农田多维立体排水与控水技术体系,研究成果在云南、乌蒙山片区等土地整治项目中广泛应用[21]。提出了低碳泥结石路面技术、低碳沟渠选配衬砌技术、复垦地土壤碳库与植被碳库快速恢复技术等,减少了建筑耗材、能源消耗和碳排放量,同时优化了农田和矿区生态环境[22]。

2.2.3 土地生态整治工程技术

山东省墙夼水库由东西两库组成,中间借天然山凹开挖连通沟相连,共用东库溢洪闸调洪。连通沟的流量及流向受到两个水库水位影响,当西库水位高于东库水位时,西库洪水通过连通沟进入东库;当东库水位高于西库时,东库洪水通过连通沟进入西库,当两库水位低于连通沟底高程时,两库各自独立。针对墙夼水库既独立又相互连通的双库特点,就如何正确推求两库入库洪水,准确计算两库水位,合理调算两库水量,从分析调洪演算理论方法入手,给出水面线数学模型和算法,建立双库调洪演算的计算模型,分析确定两库不同频率设计洪水的最高水位,使水库的设计洪水复核成果更合理,进而更好地发挥水库的防洪、灌溉功能,实现水库的社会效益。

随着土地整治技术等的改进和提高,土地生态整治工程取得了良好的生态效益。主要包括:(1)针对高标准基本农田,提出了土地平整、土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境建设、农田输配电等建设工程体系。(2)聚焦荒漠化、盐碱化等生态脆弱区,在毛乌素沙地,系统研究砒砂岩的固沙机理、固沙造田技术,为利用砒砂岩进行毛乌素沙地土地整治提供技术支撑[23]。针对盐碱地,研制出大型开沟铺管装备、基于多级暗管盐碱地灌排模式转换技术,研发了针对滨海雨养条件下淤积型滨海滩涂内陆干旱区等的生态修复技术,颁布了《盐碱地暗管改碱技术规程》等10项行业、地方与企业标准[24]。(3)围绕重金属污染用地,开展了以粘土矿物和微生物菌根为修复剂的重金属污染土壤原位稳定化修复机理和稳定化修复方法的研究,修复剂有效阻止了土壤中的重金属向植物迁移[25]。研制了土壤及沉积物中重金属顺序提取标准物质,建立了重金属顺序提取形态分析的技术体系和质量监控体系[26]。针对江苏省农用地,构建了土壤重金属风险预测预警模型以及基于污染类型和孕污环境的土壤重金属污染综合区划方法[27]。

2.3 土地整治生态效益监测及评价技术

土地整治生态效益监测及评价是要在土地生态整治后期对整治效果开展长期、大尺度的监测和评估,提高土地生态整治的监测监管能力。在环北京地区研制了土地资源与生态环境遥感监测指标体系、诊断方法和信息提取方法,在监测技术流程与技术规定、评价方法、土地退化定量遥感监测技术等方面有突破[28]。研制了基于高分辨率遥感影像土地整理工程信息提取与监测技术、基于探地雷达无损探测的土地整理工程质量监测技术、基于无线传感器网络的土地整理质量与生态监测技术和评价技术,构建了“天、地、网”一体化的土地整治监测监管技术体系[29]。建立了高标准农田建设综合成效评估的指标体系和技术方法体系,解决了高标准农田绩效评价与后评价中指标体系不统一、缺少定量化分析方法,以及对经济、社会、生态和资源环境等效益估算不准确等技术难点,研发的技术应用到全国“十二五”高标准农田建设综合成效评估实践中[30]。

3 土地生态整治科技创新面临的挑战

土地整治在提升粮食产能、促进城乡统筹发展、精准扶贫精准脱贫、保护生态环境等方面发挥了重要作用,与此同时,科技在实施土地整治工程中也积累了丰硕成果。然而,面对国土资源需求和供给新情况、环境约束和矛盾积累新形势、管理方式新变化,土地整治特别是生态整治的科技创新还存在薄弱环节。

3.1 土地生态整治科技创新能力尚有欠缺

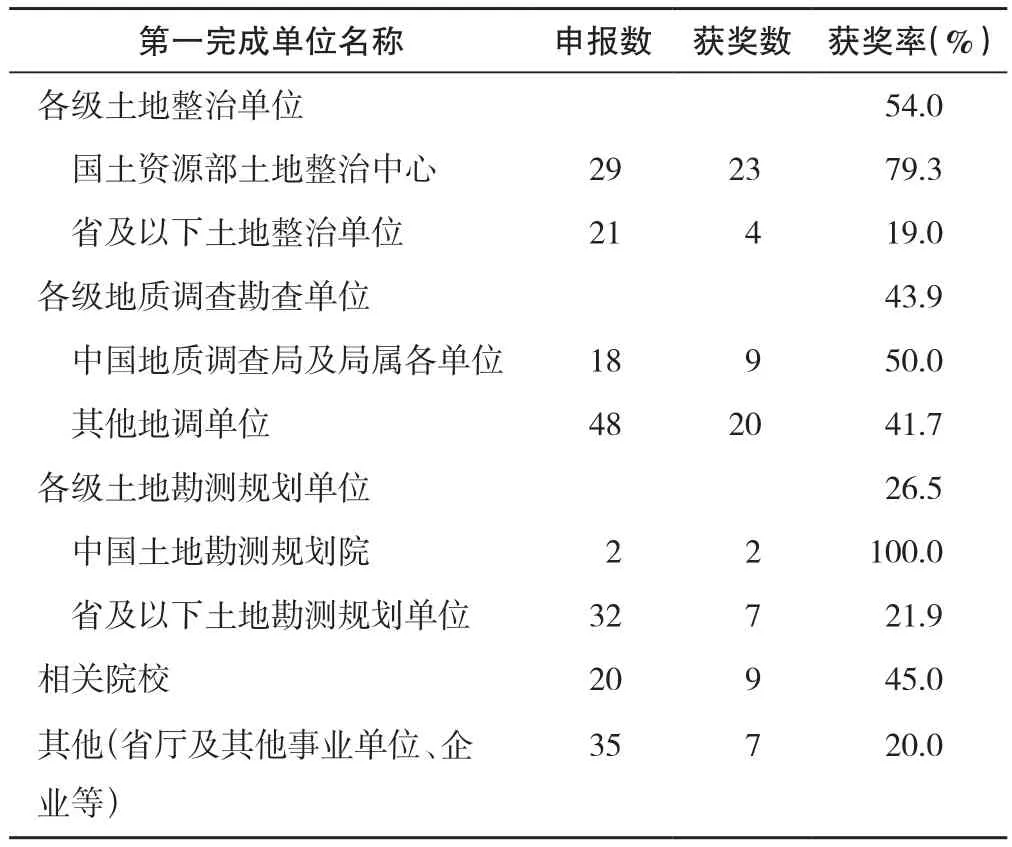

登记和报奖科技成果中,土地生态整治前期的成果主要由各级土地勘测规划、土地整治、地调和环境监测单位完成,整治过程中和整治后期的成果主要由各级土地整治单位完成,此外,污染土地生态修复技术主要由地调、环境监测、大学、企业等单位研制。从承担单位的组成来看,承担单位科技创新能力呈现“三不足”,一是地方土地整治单位科技创新能力不足(表1)。土地生态整治领域的报奖项目中,土地整治单位的获奖率为54%,但大部分获奖项目是由部土地整治中心完成,获奖率达79.3%,地方土地整治单位的获奖率只有19%,整治单位的科技创新能力不平均;而各级地调勘查单位中,中国地质调查局及局属各单位、其他地调单位获奖率分别为50%和41.7%,差距并不突出。二是土地整治单位与国土资源系统内其他单位合作不足。在以合作方式完成的土地整治项目中,土地整治单位与地方整治单位、院校合作较多,与地调、土地勘测规划等单位合作不多。而实际上,地调单位的环境地质调查等成果、土地勘测规划单位的农用地质量分等定级等成果,为整治前后土地质量和生态监测评价、耕地产能核算和占补平衡等提供基础数据。三是土地整治单位与环保、水利、农林等系统外单位合作不足。登记和报奖成果中,与土壤重构、植被恢复、生物多样性保护、土壤污染治理修复等有关的技术方法相对不多。但在系统外,环保、水利、农林等科研单位都对此做了大量研究,而且有些技术在国外已经产业化运作,国内也有很多单位从事这些研究。土地整治单位应加强与系统外单位合作,尽快将已有成熟技术与土地生态整治需求相结合。

3.2 土地生态整治项目的研究尺度还需要进一步拓宽

土地整治项目呈现三个特点:一是大多以工程或者示范项目的形式开展,特别是“十二五”期间,由于实施土地整治重大工程和建设示范省,该类型奖励申报数逐年递增,内容涉及项目或工程的规划、实施、验收、评价、监测以及示范省实践等。二是研究范围大多按行政区域开展,少量成果进行了区域性研究,这主要由国家资金引导和服务国家政策安排所决定。这种开展项目的方式不利于从区域、流域角度统筹考虑,合理优化土地利用结构和布局。三是土地整治项目大多短平快,研究时间一般由项目实施时间决定。而土地生态系统功能的恢复是一个长期过程,生态监测要有连贯性,登记成果中只在黄土高原煤矿区等少数地区开展了长期跟踪研究,这也侧面要求土地整治科研人员要耐得住寂寞、坐得了冷板凳。

表1 土地整治领域各单位获国土资源科学技术奖情况Tab.1 Information of land consolidation units winning the land and resources science and technology prize

3.3 土地生态整治科技创新内容有突破空间

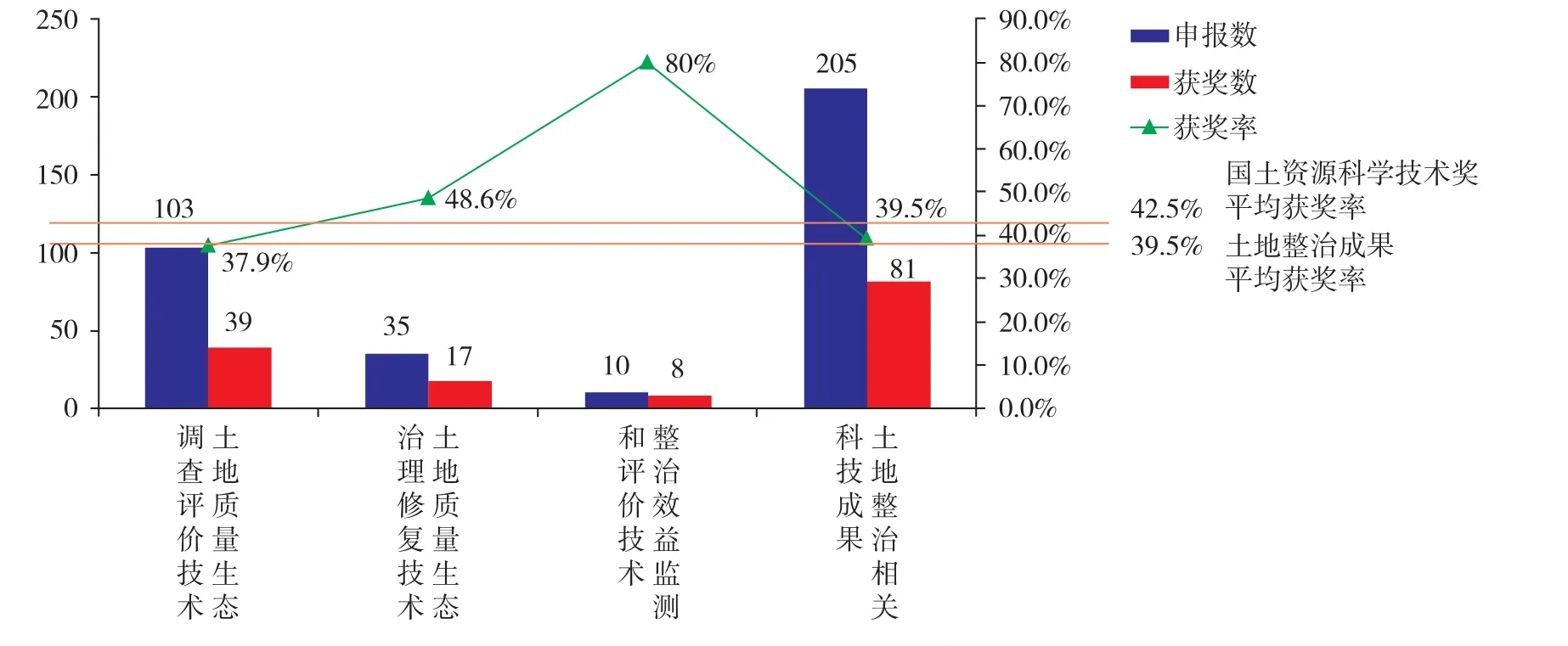

国土资源科学技术奖平均获奖率为42.5%(图2),土地整治相关成果获奖率为39.5%,低于平均获奖率,而土地生态整治成果中,土地质量和生态调查评价成果虽然获奖率不高,但由于其中的土地数量质量生态调查评价成果主要在“十一五”及之前完成,研究内容虽然涉及了土地生态,但更多侧重耕地数量的变化,因此获奖率不高(仅30.6%),而环境地质调查评价成果的获奖率为41.8%,和平均获奖率基本持平;同时,生态治理修复、效益监测评价成果虽然获奖率高,但是申报数仅占整治成果数的21.9%,而且63.4%的成果在“十一五”之后获奖。可见,土地生态整治的方法和技术在创新性、社会生态效益等方面是被专家认可的,但是研究数量还不够多,还有很大的研究空间。“十三五”土地生态整治应成为科研重点,进一步加强土地整治景观格局与生态过程研究、生态化整治综合集成技术研究等很有必要。

3.4 土地生态整治重大科技成果转化应用有待进一步提升

纵观中国土地整治领域应用广泛的技术和方法,大多依据各项工程的建设特点和地方实践,提出基础通用性的建设标准和技术要求,再通过技术标准的实施,促进科技成果的进一步的转化。当前,土地整治已形成国标、行标、地标结构层次清晰的标准体系,但由于土地整治管理程序较为复杂,已颁布的标准规范在分类和数量上还存在不足,特别是在生态整治方面。虽然土地生态整治已开展了一系列专题研究,研发的技术方法已经或正在以土地综合整治项目或工程为平台,开展示范应用,但还需要加快推进土地生态整治关键技术向生产实践的转化。

图2 土地整治科技成果获奖情况Fig.2 Prize information of land consolidation science and technology achievements

4 结论和建议

科技创新推动土地生态整治科学发展,土地生态整治科技成果的广泛示范和应用,提高了土地生态整治水平。土地质量生态调查评价在理论、方法和技术研究方面取得重大成果,实现了土地质量和生态数据的更新;耕地质量提升、退化土地治理、土地生态修复等土地生态整治技术研发能力大幅增强,实现节水、节地、节肥、增产和增效目标的同时,推动形成绿色发展方式和绿色生活方式;“天、地、网”一体化的土地整治监测监管技术和生态整治效益评价方法的进步,为建立全要素、全方位的国土资源监管新模式,大力提升生态整治管理水平作出重要支撑。今后,土地生态整治的科技创新,要在“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念下,加大科研投入,完善科技创新体制机制,进一步激发创新活力。

一方面要进一步加强土地生态整治科学研究。一是针对小而分散的土地整治项目做好项目设计。打破研究的行政界线,做好生态科技内容的整合集成;因地制宜地引进、消化和提升国外成熟的、已产业化应用的土地生态治理技术。二是针对生态整治标准欠缺的问题,在整体规划、单体设计、工程实施和监管等层次填补共性技术研发的空白。三是针对研究内容的不足,加强重点地区的科技研发。《全国国土规划纲要(2016—2030年)》明确提出综合整治侧重于“四区一带”。登记成果中,城市化地区、农村地区、生态功能区和矿产资源集中开发区的综合整治都有涉及,但海岸带和海岛的保护和修复科技成果数量很少。已完成的流域、海岸带环境地质调查,将为这些地区开展土地生态整治提供基础数据。此外,要围绕“两屏三带”生态安全屏障建设,进一步加强生态监测预警、荒漠化石漠化防治、水土流失治理等技术的研发与示范应用。要结合深度贫困地区脱贫攻坚土地整治重大工程,重点研究这些生态脆弱区的生态保护技术,建立健全深度贫困地区地质灾害防治体系。

另一方面要完善土地整治科技创新体制机制。以建设国家土地工程技术创新平台培育基地为契机,加强“人才、资本、信息、技术”的深度合作。联合地调水文、勘测规划、环保、水利、农林等单位,依托重点实验室、野外科学观测基地、科技示范基地等形成创新合力;做好土地整治科技创新服务,在科研项目管理、创新平台建设运行管理方面完善政策制度,提升资金使用效益,营造科技创新良好氛围;培养综合性土地整治科技领军人才和创新团队,完善创新人才考核评价制度;完善土地整治科技成果转化机制,形成“产学研用推”一体化创新思路,大力推进土地整治特别是生态整治科技成果的转化应用。

[1] 国土资源部. 国土资源部关于印发《全国土地开发整理规划》的通知[J] . 国土资源通讯,2003(4):18 - 31.

[2] 胡存智,郧文聚,程锋,等. 全国耕地质量等级调查与评定[EB/OL] . http://jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=1a96555a-468d-4f13-9ffc-0fdd3101e8df.

[3] 郧文聚,吴克宁,陈桂珅,等. 全国统一的按等级折算关键技术及系统研发[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=402882814edc4446014edcd 375d42451.

[4] 张蕾娜,程锋,张中帆,等. 全国耕地产能核算技术方法与实践[EB/OL] . http://jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=2c9e80855e5ddb6c015e6011e75c7396.

[5] 唐程杰,温明炬,周灵霞,等. 耕地后备资源调查评价及推广应用[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=b09c4587-7962-4fe1-a3b2-cd7b88158f72.

[6] 王静,沙志刚,何挺,等. 耕地退化遥感监测与评价技术及其应用[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=783fbb4f-fdc8-41e8-8efad0d843ab7741.

[7] 郜洪强,毕伏科,丁文萍,等. 河北省城镇生活垃圾填埋场地质环境调查评价[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=7a20c7a8-33e9-48be-810d-dc57c77340e6.

[8] 蔡五田,王广才,郑继天,等. 典型污染场地土壤与地下水调查技术与评价研究[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=2ae3cb47-fc4c-4cea-8d14-d535b7b23f54.

[9] 张进德,张作辰,张德强,等. 全国矿山地质环境调查综合研究与成果集成[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=803eccc9-858a-4f3e-8f88-e27376c47f3b.

[10] 童立强,丁富海,晋佩东,等. 西南岩溶石山地区石漠化遥感调查与演变分析[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=b957349a-6b9a-4e29-8bcf-113d43385959.

[11] 张定宇,胡长明,李仕川,等. 三峡库区移土培肥工程关键技术研究与实践[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=9cfbd6fd-2e38-45ad-b172-b4d6f5405fa0.

[12] 殷跃平,张永双,伍法权,等. 汶川地震地质灾害综合调查与减灾关键支撑技术研究[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=9d47b5c8-abf1-41a0-8968-5ae551a07c8e.

[13] 国土资源部科技与国际合作司. 国土资源部“十二五”重大科技成果集[M] . 北京:地质出版社,2015:249 - 251.

[14] 庞绪贵,代杰瑞,王红晋,等. 山东省东部地区农业生态地球化学调查与评价[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=402882814ed7125a01 4ed92f94fc6c2e.

[15] 汪庆华,董岩翔,周国华,等. 浙江省农业地质环境调查报告[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=333e4352-17e3-4e77-aa01-110a47bef7fb.

[16] 陈国光,刘红樱,张明,等. 长江三角洲地区多目标区域地球化学调查成果[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=b6bf4b43-7ea6-4ccd-9551-4cc44b1297c1.

[17] 林才浩,杨军华,许美辉,等. 福建省沿海经济带生态地球化学调查[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=368d0d64-85d7-4ad0-b341-486d688e5368.

[18] 胡振琪,罗明,赵艳玲,等. 采煤区损毁土地复垦与监管关键技术及应用[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=402882814ed7125a014ed92f 94dd6c27.

[19] 白中科,王金满,周伟,等. 黄土高原特大型煤矿区30年土地复垦与生态重建关键技术及应用[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=2c9e80 855e5ddb6c015e5fc573b9033d.

[20] 范金梅,宇振荣,汤怀志,等. 土地生态景观功能空间识别与建设提升[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=40288a8956c41ddb0156c47 a36fa3303.

[21] 余建新,郑宏刚,陈原,等. 垂直差异性显著区土地整治关键技术及重大工程实践[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=2c9e80855e5ddb6c01 5e5fc574640343.

[22] 罗明,郭义强,赵中秋,等. 低碳型土地整治技术与示范应用研究[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=2c9e80855e5ddb6c015e5fc5 7520034e.

[23] 韩霁昌,解建仓,刘彦随,等. 毛乌素沙地砒砂岩固沙造田技术研究应用及其生态改善作用[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=bfb3ab6cf653-4488-ade5-6bbfe4a7f2e9.

[24] 鞠正山,罗明,赵化平,等. 盐碱地暗管改碱与生态修复技术开发与应用[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=40288a8956c0d82d0156c0df 64b105cd.

[25] 胡振琪,杨秀红,宋辉,等. 丛枝菌根与工业矿物联合修复污染土壤的机理与方法[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=e5dc80f9-2fe7-49fdb095-251b467f08f4.

[26] 王亚平,李红梅,许春雪,等. 土壤及沉积物中重金属顺序提取标准物质研制[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=3f6aca2c-073a-4b53-b119-f5ea52697d26.

[27] 周生路,李如海,吴绍华,等. 江苏省典型区域农用地土壤重金属时空变化与土地利用对策研究[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=247503ab-687e-460b-867b-e19b83926d35.

[28] 谢俊奇,王静,赵继成,等. 环北京地区土地资源与生态环境遥感监测技术及其应用[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=7ebeba88-c8f5-4aec-9e08-a9a3a023cdb2.

[29] 鞠正山,马道坤,彭建,等. 土地整理质量与生态监测技术[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=402882814edc4446014edcd3768f2479.

[30] 李红举,周同,贾文涛,等. 高标准农田建设综合成效评估指标方法研究与实践[EB/OL] . http: //jlps.mlr.gov.cn/global/reward!readResult.do?resultId=2c9e80855e5ddb6c01 5e6011e8b373ad.