黄道周书法在近现代书坛的地域影响与启示

2018-06-12陈远鸣

□陈远鸣

一

黄道周(1585-1646),字幼平,号石斋,福建漳浦人。黄道周的书法,历来被认为是人品与书风相统一的典型,刚正不阿、不流凡俗、奇而不肆、古而不怪,具有强烈的个性。

今日所见黄道周书法,大体上分为小行草书、小楷及大字行草条幅三大类。小行草书用笔干净利落,时参隶书笔意,特别是通过手腕和手指的动作变化来表现翻折盘旋的线条形态,给人很深的印象;章法则行距较开,以横势求紧结,形成醒目的视觉效果,代表作品有《舟次吴江诗册》《为倪元璐母寿作诗册》《致仲球、叔宝札》《赠无涯答诸友诗卷》《双溪口惠政碑卷》《榕颂卷》《日从云间诸友札》等。小楷书法用笔苍古奇肆,结体欹侧而复归平正,冷峻之中见稚拙之美,与明朝祝枝山、文徵明一脉小楷迥异。王文治云“楷格遒媚,直逼锺王”,宋荦跋“直抉锺太傅之秘”①,可谓评点到位,代表作品有《定本孝经册》《张溥墓志铭》《致祖台札》《后死吟等三十首》《致郑牧仲札》《己卯初冬和戴伯闇诗翰卷》等。黄道周和徐渭、倪元璐、王铎、傅山等人一样,善作大字行草条幅,用笔结体与小字基本一致,字距紧行距宽,用笔左右翻飞盘折,气韵生动,十分精采。秦祖永《桐阴论画》评黄道周书法:“行草笔意离奇超妙,深得二王神髓。”宋荦《漫堂书画跋》称:“石斋楷法尤精,所谓意气密丽,如飞鸿舞鹤,令人叫绝。”②

世人对黄道周书法的评价一向很高,但学黄道周书法并能发扬光大者却少,故一直以来对黄道周书法特别关注并作深入剖析的文论也少,直至1930年浙江沙孟海于《东方杂志》发表《近三百年的书学》的出现。沙孟海可谓一代大家,其《近三百年的书学》对清代书史研究极富卓见,他把晚明以来的帖学书家分成两派:“有一派(大多数)是守着二王遗法,只在二王范围以内求活动的;有一派(少数)想要于二王以外另开一条路径的。”③他把黄道周书法归于“于二王以外另辟一条路径的”书家,并给予了很高评价:“明季书家,可以夺王铎之席的,只有黄道周。”尤其是以下论断:

黄道周学问品格,皆第一流。他对于书法,要在二王以外另辟一条路径出来。他大约看厌了千馀年来陈陈相因的字体,所以会发这个弘愿。我们看了郑枃的《书法流传图》,便见到羊欣、王僧虔以下的历代许多书家都是王羲之一本相传的。王羲之的字,直接受自卫家,间接是学锺繇的。图中对于锺繇系下,除却他的儿子和外甥外,更没有嫡传的人。黄道周便大胆地去远师锺繇,再参入索靖的草法,波磔多,停蓄少;方笔多,圆笔少。所以他的真书,如断厓峭壁,土花斑驳;他的草书,如急湍下流,被咽危石。前此书家,怕没有这个奇景罢。④

这段话对黄道周书法的渊源流脉,发前人之所未发,真可谓灵犀独照,别具慧眼,上海王蘧常对此曾深表认同并予赞赏⑤。

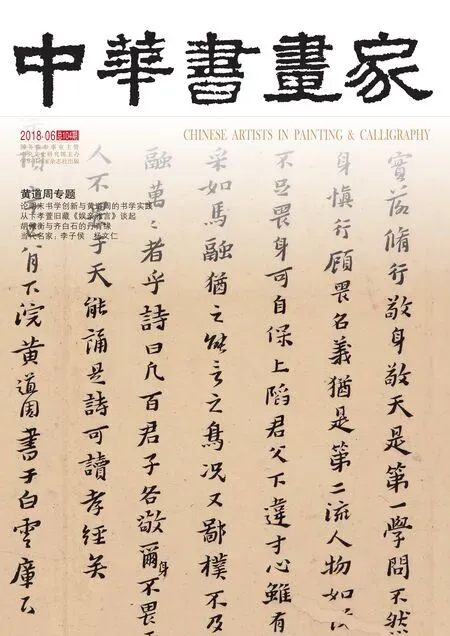

[明]黄道周 丘钦二韵诗 25.5×151cm 纸本 上海博物馆藏

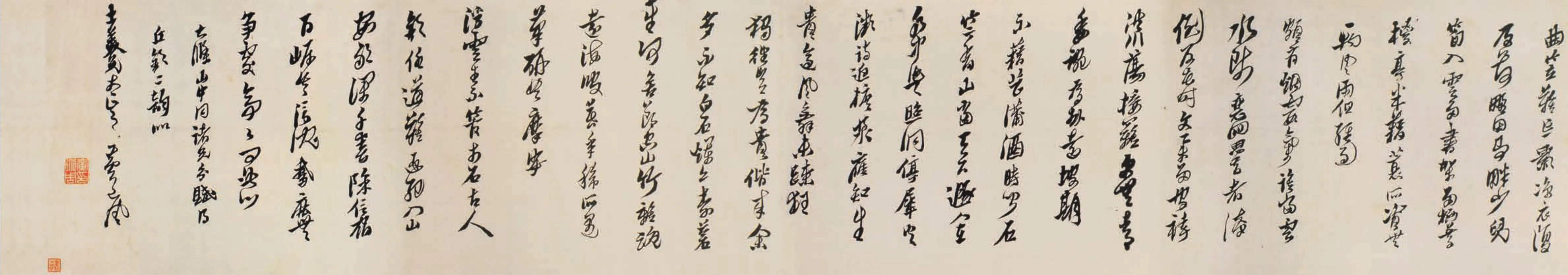

[明]黄道周 致乔可聘书札(十二开之六) 23×10.3cm×2 纸本 上海博物馆藏

[明]黄道周 致乔可聘书札(十二开之七) 23×10.3cm×2 纸本 上海博物馆藏

二

简单梳理一下黄道周书法的时代背景,可以清晰地洞察其书法的风格特征与个性创造。明清之季,帖学大兴,董其昌为明朝一代帖学之集大成者,有清一代书家如刘墉、王文治、翁方纲等,皆书学“香光体”。可惜董其昌以后,“二王”一路帖学书法未能发扬光大,逐渐衰弱,清中后期新兴的碑学书法遂占得上风。而在明末,当时一股具有“浪漫主义”色彩的书风已应世而生,这股浪漫书风以徐渭书法开端,倪元璐、张瑞图、黄道周、王铎和傅山续其后,冲破了当时已有些僵化的帖学格局,至清乾嘉后书坛崇尚碑学,以致帖学书法不复一统天下的格局。

明末这股浪漫书风的产生,首先与明末政局动荡不无关联,内忧外患,官员士子命运难测。清初异族当朝,遗民仕隐彷徨,前路未卜。在复杂多变的社会背景下,文人以书画排遣,平和简静、飘逸媚雅的帖学之风似乎与之有些格格不入。其次,王阳明“心学”思想对当时的文艺审美有较大影响。在文学界,有公安派反对前后七子的拟古主义,主张独抒性灵、不拘格套、非从自己胸臆流出不肯下笔的创作原则。明末浪漫书风的产生,与思想领域兴起的倡灵性表现、反对摹拟复古的思潮也大有关联。

黄道周书法既受时代风潮的影响,又要不与人同,若“有意于二王之外另开一条路径”,不寻求突破是行不通的。“二王”书风与其前朝两汉、西晋书法相比,最明显特征是它的用笔丰富细腻,结字生动多变。今日所见陆机《平复帖》、皇象《急就章》等,都是走古拙一路,有内敛之功无清雅之姿;存世汉简则潇洒飞动,间架飘散无需精致严谨。王羲之书法的贡献,在于纯粹书手自然发展的书法,被引向一个注重技巧华美特征而又不断锤炼以见精致的境界。可以这么说,“二王”书法的精熟较为彻底地阻断了形式上与篆隶之间的直接联系,从而确立了规范的行书体系形式。再经后世书家继承发扬,形成庞大的“二王”帖学体系,诚如张宗祥《书学源流论》所列之表:王羲之-智永、怀仁、虞世南、李邕、张旭、颜真卿-蔡君谟-赵孟頫-董其昌-王文治、陈元龙、刘墉⑥。所以,从技巧上来说,通过王字融铸北碑或篆隶书以求突破,直接从形式上入手是比较困难的,必须上升到另一个层面的认知。黄道周自然能清醒地认识到这一点,于是他便“大胆地远师锺繇,再参入索靖的草法”,又因直接取法锺繇、索靖这一辈书法之故,横、磔笔法和结字具有浓重的章草意味。张宗祥曾评黄道周:“石斋纯法章草,最难用柔笔,结体亦精。此真兴灭继绝,功不可没者。”⑦章草领域,历代研习者少,虽有赵孟頫、宋克、祝允明等人涉足章草,或以楷法写章草,或因“二王”书法技巧特点从形式上较为彻底地阻断了与隶分、章草之间的联系,他们的章草还不足以成法。黄道周远师锺繇,参以索靖草法,故能取得突破,形成丰厚质朴、独标气骨的风格特点,这一点在他小楷中有同样的展现。黄道周小楷的章法亦如行草布局,字距紧、行距松,用笔质朴自然,峭厉方劲,结体左收右放,平中寓奇,深得锺、王精髓,既不同于文徵明清婉小楷,更别于赵、董的妍媚书风,这对明季书学竞尚帖学之风是具“反叛”精神的,从中可以看出他强烈的个性追求。

王蘧常 救死凝神八言联 纸本

沙孟海 二十四诗品·豪放 纸本 南京博物院藏

潘天寿 毛主席《六盘山》词句137×33cm 纸本 1963年

三

正因为创造性地继承发扬传统帖学技法,大胆地取法钟繇、索靖一辈人,黄道周的书法用笔变化丰富、精纯内涵,兼有碑帖之长,极富感染力,虽然很长时间没有被书坛充分认识和关注,但在近现代,却对浙沪一带的地域书法产生了极大的影响,渊源之深,影响之大,也是罕见。这其中的关键人物,是晚清一代学人、书法大家沈曾植。

关于沈曾植书法,沙孟海的评说十分中肯:

他是个学人,虽然会写字,专学包世臣、吴熙载一派,没有什么意思的;后来不知怎的,像释子悟道般的,把书学的秘奥“一旦豁然贯通”。他晚年所取法的是黄道周、倪元璐,他不像别人家的死学,方法是用这两家的,功夫依旧用到钟繇、索靖一辈子的身上去,所以变态更多。专用方笔,翻覆盘旋,如游龙舞凤,奇趣横生。⑧

王蘧常谈及乃师沈曾植书法时也说:

(先生)晚年自行变法,冶碑帖于一炉,又取明人黄道周、倪鸿宝两家笔法,参分隶而加以变化。⑨

由此可见沈曾植的书法开始是学法帖,广采博取,晚年开始变法,黄道周、倪元璐书法是其上溯古人碑帖的重要阶梯。他的笔法结体也的确继承了黄道周书法融内擫外拓于一体的特点。更重要的是,师黄道周之所师,远取汉魏碑版简牍书法,内擫的横画写细,刚劲爽利;外拓的竖画写粗,浑厚凝重。起笔处常露锋侧下,收笔处波磔挑起,笔力弥满,极具章草的古拙意趣。结体上打破每个字的平衡结体,使其不稳,让其表现各种姿态情趣,然后通过上下左右字的支撑协调,从而达到章法上的完整与平衡。对此,曾熙评论“工处在拙,妙处在生,胜人处在不稳”⑩,马宗霍认为“抑扬尽致,委曲得宜,正如和风吹林,偃草扇树,极缤纷离披之美”[11]。

沈曾植的书法对晚清民国书家具有很大的影响,尤其受到文人的推崇和喜爱。一代书法名家马一浮、谢无量、于右任、徐生翁等人,均不同程度地受惠于他,其中影响最为明显的当属马一浮。马一浮的书法,立足于《兰亭》《圣教》,又参之以魏碑、章草和沈曾植之意趣,最终成一家之风格。细究起来,对其风格起决定作用的当推沈曾植书法。马一浮曾说:

人谓余书脱胎寐叟,此或有之。无讳之必要,然说者实不知寐叟之来踪去迹,自更无从知余书有未到寐叟,甚或与之截然相反处。[12]

从中可窥马一浮对沈曾植书法的推重,并不讳言受其影响。当然马一浮的书法也是极见个性,并非亦步亦趋地效法某一名家为能事。而马一浮的学识声望之大,也不输于沈曾植,民国以来,也是极受文人推崇,许多文人习书,以学其书法为尚。陆维钊自谓,近代沈曾植、马一浮和弘一法师的字,均对他产生过不小的影响,直至晚年不衰。只需翻看《陆维钊书画集》,陆维钊的早年画作落款中,时见径直取法马一浮书法的笔迹。王蘧常则为沈曾植亲授的入室弟子,青年时代起即受业于沈曾植,除写“二王”外,写《月仪》《出师颂》,师从沈曾植后又写皇象《急就章》、张芝《秋凉》等帖,晚年习陶文汉简,乃至帛书。他用隶法写章草,成就最为突出,为近现代书法名家。

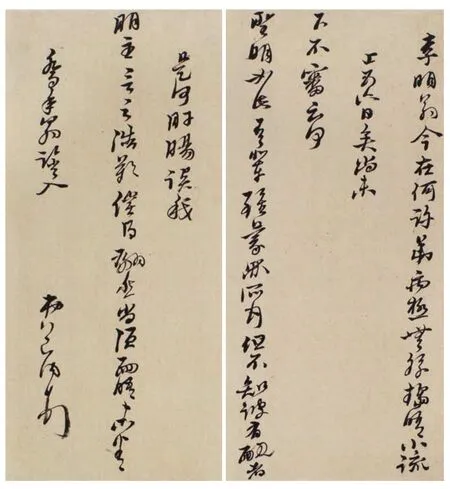

来楚生 毛泽东词《清平乐·六盘山》 30×70cm 纸本

四

沙孟海对黄道周书法的独到认识,不只是慧眼独具,还因为黄道周书法与其学书有着不可分解的缘分和作用。沙孟海学书从篆书入手,长而转习王字、颜书、魏碑、篆隶书。行草于“二王”、颜、黄、米、祝、王(宠)、黄(道周)、傅(山)、王(铎)均有取法,其间黄道周书法对其学习经历启示颇大。沙孟海在《我的学书经历和体会》中谈到自己早年写真、行书,总不如意,见到商务印书馆影印梁启超临《圣教》《枯树赋》,结体逼似原帖,但使用方笔,锋棱崭然,大为惊奇,于是参用其法写王字,面目为之一变。几年以后,又看到神州国光社等处影印的黄道周各体书,也多用方笔,结字尤新奇,于是弃旧学,转学黄道周。23岁时,沙孟海到上海,虽此时沈曾植已经去世,但沙孟海非常喜欢沈书的方笔翻转、诡变多姿,看到沈曾植《题黄道周书牍诗》,“笔精政尔参钟索,虞柳拟焉将不伦”,大受启发,由此体会到沈曾植的字是参用黄道周的笔意而上溯魏晋的。于是“我(沙孟海)就进一步地去追黄道周的根,直接临习锺繇、索靖诸帖,并且访求前代学习锺、索书体有成就的各家字迹作为借鉴,如唐代的宋儋、宋代的李公麟、元末的宋克等人作品,都曾临习取法”[13]。沙孟海雄强恢宏而清婉的书风是其博涉广取、转益多师而形成的,如魏碑的体势和吴昌硕、康有为等人的教益,都有很大关系,但黄周道书法对其行草书的学习和取法起到很大的启示作用也是不争的事实。在1987年最早出版的《沙孟海书法集》中,就收入了三件沙孟海临写黄道周书法的作品。他的临写十分娴熟精到,深得黄道周书法的精髓。与沙孟海的小字行草书细读比较,可以发现沙孟海用笔结字特征以及字距紧、行距宽的章法特点,都能找到学习黄道周书法之后进行发扬光大的踪影。对前人经典博涉广取后融会贯通、成自家面目,是沙孟海书法风格形成的主要特点,其中不可忽视黄道周书法起到的作用和影响。

黄道周书法对浙沪一带地域的影响,还在潘天寿与来楚生这两位和沙孟海同时代并有交集的著名画家身上得以体现。作为20世纪中国画四大家之一,潘天寿在近现代的艺术影响,不言而喻。潘天寿的书法造诣,向来评价不俗。其书法诸体皆能,尤以行草见长。作为一个极有艺术个性追求的画家,潘天寿的书法亦极富个性风貌。早年他在《题设色山水》中写道:

书家每以险绝为奇,画家亦以险绝为奇。此意唯颜鲁公、石涛和尚得之,近人眼目多为赵吴兴、王虞山所障矣。[14]

因此他的书画创作走雄奇一路,追求奇、气、骨、力。书法独钟汉碑、魏碑以及锺繇、颜真卿、黄道周等人作品,不喜欢潇洒、秀媚、平稳一路的书法。正因为黄道周书法与潘天寿的个性十分相近,所以在相当长的一段时间里,潘天寿曾反复临习黄道周书法,下了很深的功夫。1999年出版的《潘天寿书法作品集》,其中潘天寿的行草书法,结构斜趋紧凑,欹侧错落,很得黄道周书法风神。但其作品用墨的枯湿、大幅度的对比变化和独特的章法布款,则是别人书作之中所没有的。

来楚生则是一位低调而成就不凡的书画篆刻家,擅长草书、隶书。行草书气势不凡,风貌别具。他前期行草书的取法,是从黄道周书法入手,曾临写了大量的黄道周小行草书,这一书学取向与师友之交的潘天寿应该有一些影响。在上海美专时,来楚生与年轻的教授潘天寿志趣相投,亦师亦友,经常请教和切磋技艺。毕业后,他移居杭州以卖画为生,常与潘天寿、唐云等人集聚“莼社”,开展书画活动。据来楚生学生张用博笔述,来楚生早年在黄字上下了二十载功夫,真可谓登堂入室,深得石斋三昧[15]。同时他也适当地取法学习“二王”、颜、米以及倪元璐等人的书法,在中后期,来楚生又进行了跳出黄字的努力,力求蜕变,特别是在行草书中融入其本身个性别具的隶书笔意,自然地流露出他所特有的神采,潇洒奔放,极具感染力。

五

回顾以上黄道周书法在浙沪一带的地域影响,归结起来,给我们以下几个重要的启示。

首先,沈曾植、沙孟海、潘天寿、来楚生都曾直接取法黄道周的书法,黄道周的书法对他们书风的成熟起到了一种特定的作用。而马一浮、王蘧常则受沈曾植书法的影响较多,陆维钊则受益于马一浮与沈曾植书法。这也从一个方面反映了黄道周书法的内涵价值和传承意义。

其次,江浙沪一带是近现代书坛的重镇,以沈曾植书法为开端,马一浮、陆维钊、沙孟海等人续其后的地域书风,在近现代书坛影响十分巨大。尤其潘天寿、陆维钊、沙孟海等人作为现代书法高等教育开创者,其在书坛的影响延至今日,是现代书法发展不可绕过的一个重要版块。由此一端,也从某种层面阐明了黄道周书法的历史价值和意义。

再次,沈曾植、沙孟海、潘天寿、来楚生等人,虽都取法黄道周,但每个人的书法面貌截然不同。尤其是潘天寿、沙孟海、来楚生三人,或为同事,或为师友,有着密切的交集,所作行草书的体势和章法,的确有着黄道周书法的影响,但每个人的风格面貌均呈自家面目,给人不同的审美享受,可谓善学者。找一找其中的关捩,对今日学书者无疑也是一种启示,那就是学黄并不拘泥于黄,方法是用这一家的,却师黄之所师,功夫用到了更远的汉魏晋唐一辈书法上。来楚生的学生张用博曾跟着老师学习黄道周书法,来楚生在回信中强调:“行草至汉魏晋唐可称观止,后之习行草者无不宗之。漳浦亦不例外,因此学黄还须着眼于汉魏晋唐,否则就容易走入牛角尖而无以自拔。”[16]潘天寿、沙孟海、来楚生三人早年的小字行草书,体势上受黄道周的影响比较明显,但由于个人的修养和审美取向,学习的取舍便已不同。潘天寿学黄缘于个性相近,重在神采的把握,不计较一点一画的拘泥,甚至大胆打破中锋用笔的束缚,以硬毫入纸,线条锐利而不失厚重。沙孟海重在用黄道周的方法,广涉博取后形成博大而不失精细的书法风格。来楚生一度重在形神兼具的取法,孜孜以求,非尽得其妙而不罢休。沙孟海的书法浑厚华滋、精力弥满、充满阳刚之气,他能摆脱吴昌硕书法的引力圈,得其气势,也能看出对“二王”一路书风的兼融,于颜真卿、宋四家、明季诸家及篆隶、章草、北碑等,无不涉足学习,在传统方面用功之广、功力之深,十分罕见。所以他的书法虽深受黄道周书法的影响,但不为所囿,甚或已很难分辨出石斋书法的痕迹。潘天寿是个性独具的艺术家,书法得力于卜文、猎碣、二爨及锺繇、颜真卿、黄道周等,豪迈朴茂,独树一帜,与其画作、印章、诗文风格一致。他的“霸悍”风格虽然有些争议,但用笔精到内纯、结构无懈可击,非一般学人可比。所以潘天寿临习黄道周书法,不拘泥于形似,重在神采气格的把握,在他标志性的行草书中,也是唯有神采气格可以找到黄道周书法的影响痕迹。来楚生虽然注重形神兼具地学习黄道周书法,但在笔法至熟后,毅然跳出黄道周书法的藩篱,形成具有鲜明个人特色的面貌。三人之间的差异,其实也可以从其正书对行草的作用影响上剖析。历来书法学有所成者,必精于正书,且正书必对其行草书有所滋养裨益。潘天寿和来楚生精工篆隶书,潘天寿的篆隶书,刚劲苍古,极具金石气,用笔锐利刚劲,与其行草书风格吻合。来楚生的隶书更多汉简的逸趣,生动潇洒,篆书也行笔洒脱飘逸,故其行草书流美而凝练,极富情趣。沙孟海擅大字榜书,楷书功力深厚,笔力厚实,与其雄浑的行草书法相得益彰,互为补益。

以上剖析,正是沈曾植、马一浮、沙孟海、潘天寿、来楚生等人善学的表现,这种表现能力,还跟他们个人的文化修养和艺术修为有关。书法的学习,学术与学养的这个重要“字外功”不能被忽略。反观当下书坛,也颇多启示。当下书坛的书法创作水准明显在提高,许多作品已然写得十分精致、精美,但在日益频繁的展事中,书写盲目跟风、面目雷同也同样到了令人厌烦的地步。在书法学习中,取法传统经典是必不可少的,也是最为重要的打基础方式。但由于展览的功利作用,一种以展览式书法创作(所谓写“作品”)为目的的跟风模仿学习也十分流行。许多人直接跟风学现代书家、评委或获奖作者,作品风格面貌完全只是顺应了展览书写的需要。这样为展览服务而进行的创作,缺少一种文本正常书写的意义和文化内涵,也没有形成具有审美价值的个性风貌。

一个有建树的书家,向前人和传统学习是正常和必要的,但要抛弃投机取巧的心理,从长远着想,走自己的路,才能达成理想的境地。由此观照,黄道周的书法成就及其在近现代书坛的地域影响与作用,就显得非常有参照价值和意义。

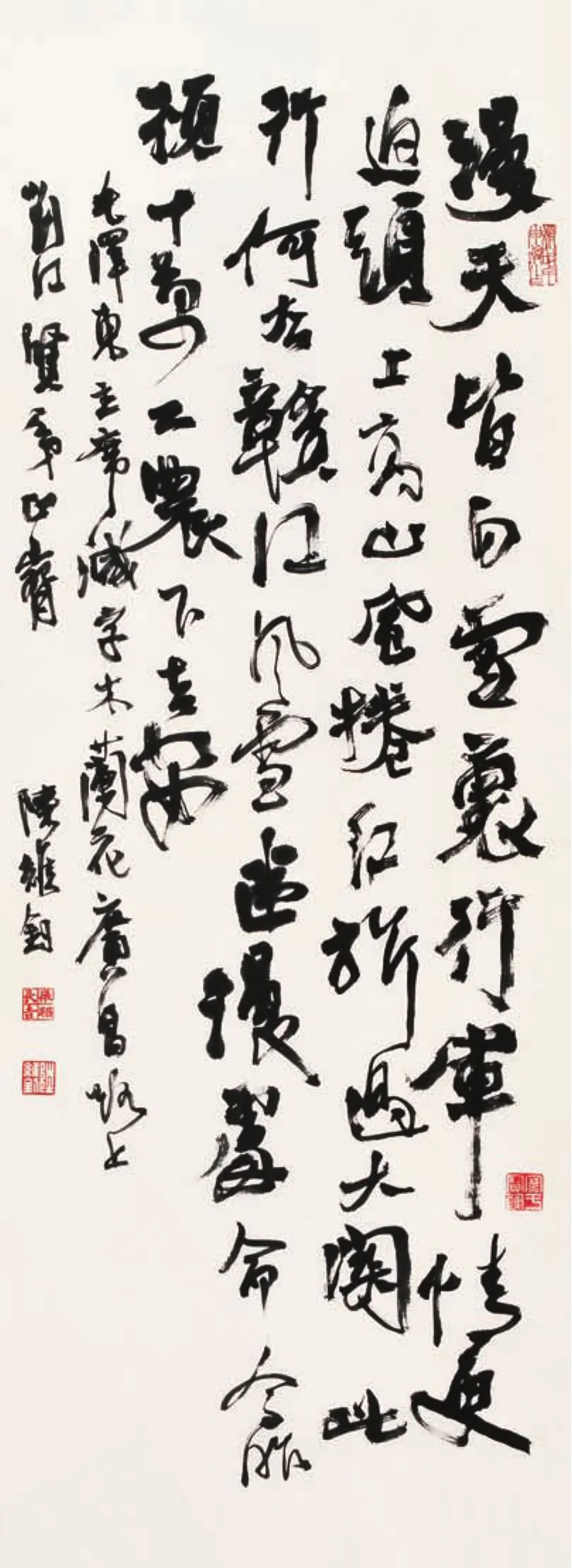

陆维钊 毛泽东词《减字木兰花·广昌路上》114×42cm 纸本 1975年

注释:

①②王文治、宋荦、秦祖永等人评论,均引自刘正成主编《中国书法鉴赏大辞典》下册,大地出版社,1989年,第1039页。

③④⑧[13]沙孟海《沙孟海论书丛稿》,上海书画出版社,1987年,第31、36、37、201页。

⑤王蘧常观点见王蘧常为《沙孟海论书丛稿》所作序文。

⑥崔尔平《历代书法论文选续编》,上海书画出版社,1993年,第897页。

⑦宣大庆《张宗祥论书法》,《浙江近现代书法研究文集》,浙江美术学院出版社,1992年,第158页。

⑨王蘧常《忆沈寐叟师》,《书法》1985年第4期,第19页。

⑩马宗霍《书林藻鉴》,文物出版社,1984年,第244页。

[11]马宗霍《书林藻鉴》,第244页。

[12]宣大庆《寓沉雄于静穆之中》,《马一浮诗翰六种》,浙江人民美术出版社,1993年,第43页。

[14]潘公凯《潘天寿谈艺录》,浙江人民美术出版社,1997年,第76页。

[15]张用博所述见《中国书法》1992年第4期。

[16]引自《新民晚报》2017年8月19日第32版《书信谈艺·启迪后人》一文。