改革开放以来面粉企业内外环境的变化

2018-06-11刘春光

刘春光

江苏省粮食科学研究设计院 南京 210012

1 二十世纪八十年代前面粉企业的内外环境

1.1 国家政策环境与面粉市场环境情况

中共中央于1953年10月16日作出了《关于实行粮食计划收购与计划供应的决议》。其主要内容是:①对农村余粮户实行粮食统购政策;②对城市人民和农村缺粮人口实行统销政策;③严禁私商自由经营粮食,实行由国家严格控制粮食市场的政策;④实行在中央统一管理下,由中央和地方分工负责的粮食管理政策。粮食统购统销体制的建立缓和了粮食产需矛盾,保证了社会各方面正常的粮食需要,保证了粮食价格的基本稳定,促进了资本主义粮食商业的社会主义改造。1955年8月,实行“定产、定购、定销”的三定政策;1958年,粮食收购取消三定,实行大购大销,所产粮食全部收购,再按需返销;1965年粮食实行征购“一定五年不变”的政策;1971年改为“一定五年”的政策,同时规定在完成订购的基础上加价30%;1979年国家在调高订购价的基础上,超购价格在新订购价的基础上调高50%。

此段时间,由原粮食部统一管理,如农村粮食统购统销、市镇粮食统销和工商业用粮的供应、粮油工业生产和企业设备技术管理,统一申请粮食部门的统配物资,组织粮油加工、仓储、销售等机械的生产与分配,粮食调拨、运输和仓库保管等等。由于国家采取统购统销和保障供给的定量粮食供应政策,企业没有经营权,只负责生产管理工作。

1.2 面粉产品品种规格与质量情况

1956年,粮食部颁发了全国统一的面粉加工质量标准,把特制粉的加工供应控制在一定的限度内,强调按国家标准生产,控制加工精度,保证产品质量,提高产品纯度,努力提高出品率,加工工艺和设备都是围绕这个要求安排设计,因此技术受到了一定的限制,是粗加工。市场供应以标准粉为主,特制粉在面粉的总产量中不超过2%,供应范围很窄,居民和食品企业对面粉的选择没有余地。

标准粉质量要求:灰分1.2%以下,细度全部通过70GG,留存8XX不超过10%。水分13.5%(±0.5%),筋力≥24%,含砂量≤0.02%,含铁量≤3 g/kg,脂肪酸值(以湿基计)≤80,气味正常。

上白粉质量要求:上个世纪70年代起源于江苏,是当时市场上较受欢迎的一个品种[2]。灰分0.9%以下,细度全部通过70GG,留存8XX不超过10%,水分13.7%(±0.5%),筋力25%,含砂量,含铁量、脂肪酸、气味等与标准粉相同(色泽符合样品)。

20世纪 50年代末至 70年代中期,我国北方部分地区根据当地的粮食供应情况,为了增加食用面粉,生产供应出粉率高于标准粉、低于全麦粉,质量低于标准粉、高于全麦粉的普通粉(灰分1.4%以下)。随着粮食形势的好转,人们食用面粉的质量要求提高,普通粉供应范围逐步缩小。

1.3 小麦清理和制粉工艺技术情况

解放前私营企业,为了获取更多的利润,采用长粉路生产各种不同等级规格的面粉。解放后人民政府实施了以国内市场为对象的统购统销政策,并确定了标准粉为面粉加工的主要品种。这一变革,促使面粉加工工艺起了巨大的变化,前路出粉法的出现标志原等级粉工艺时代结束。

计划经济时代,小麦含杂较少,清理工艺比较简单,北方常采用湿法工艺,南方多采用干法工艺,3筛2打2去石即可满足。

面粉厂生产均采用“前路出粉法”,具有代表性制粉工艺有江苏清江市面粉厂,日加工小麦200吨,采用4皮1渣5心粉路,标准粉出率88.85%,吨粉电耗 30 kW·h。

这种工艺鲜明的特点是粉路简单、研磨系统少,皮磨设备多,产量大,出率高,电耗低,粉品种少,粉质差。

1.4 面粉加工机械设备制造情况

1958年以来,我国陆续建立了一批面粉机械厂,共有60多家,面粉机械不再依靠进口,而且还可以援外。面粉机械的结构设计不仅总结了国内经验,而且吸收了国外的长处。就磨粉机来讲,既有机械传动,又有液压和气压传动。如无锡粮食粮机厂,生产磨粉机型号为MY.8、MY.10滑动轴承形式和MY.8A、MY.10A滚动轴承形式,共四种。

2 二十世纪九十年代前后面粉企业的内外环境

改革开放以后,农业生产获得了空前的大丰收,1984年,中国粮食总产量达到4.073亿吨,6年间年均递增4.9%,是新中国建立以来粮食增长最快的时期。粮食供应情况日益好转,面粉加工也逐渐由粗加工向精加工转变,逐步增加了精粉产量。

2.1 国家政策环境与面粉市场环境情况

粮食改革稳步推进,粮价和经营放开试点由点向面迅速在全国推行开来。各地根据自己的经济状况和承受能力,因地制宜地选择适合本地的试点方案和改革模式。截止到1992年12月,全国已有400多个县(市)放开了粮价,接近总县数的20%,涉及2亿多人口。随着中国取消指令性粮食生产和销售计划,到1993年6月,全国有90%的县市已放开粮价。一个较为完善的由2个全国性、12个区域性和数百个地方性以及数万个遍布全国城乡的粮食零售点组成的粮食市场体系,已经初步形成。农产品统购统销政策真正取消了,传统的粮食购销体制发生了根本性转变,中国城镇实施40年之久的粮棉油及副食品票证供应制度也随之取消。

放开粮价、放开经营,是粮食和农产品购销和价格体制改革的重要一步,标志着农产品市场购销制度的基本框架形成。到1993年为止,全国多数地方取消了合同定购任务,完成了从计划定价(合同定购部分)和市场定价(合同外部分)的双轨制,到市场定价的单轨制的转变;与之相应的农产品消费价格,也由市场供求决定,农产品市场价格完全放开。尽管市场定价的单轨制随后(1998年前后)有所波动,粮食统购之举在某些地方也偶有实行,但农产品统购统销政策已经彻底取消,农产品购销体制的改革在经过了“放开——熬过阵痛——前景光明”的三步曲之后,终于取得了实质性成效。

80年代初期,中国开始在粮食部门内部工商之间实行价拨核算。在经济体制改革的推动下,工业企业在扩大企业自主权和搞活企业生产经营又向前迈进了一步,由单一生产型企业向生产经营型企业转变。在完成国家计划后,企业可以按照市场需要开展自产自销,参与市场调节。1984年全国有19个省市自治区的粮食加工厂自产自销面粉34万吨,1985年又自产自销面粉近百万吨,这对活跃市场满足多方面需要起到了积极的作用。1984年全国精粉产量达到643万吨,其中特制粉产量为308.5万吨,占面粉总产量的12.5%。1985年,中国政府取消了粮食统一收购制度。1993年全国城镇相继取消了定量计划供应的销售制度。

如果说实行以“大包干”为主的家庭联产承包责任制是中国农村改革的第一步,那么,取消农产品统购统销政策及改革农产品购销体制,则无疑是中国农村经济体制改革的第二步。

面对统购统销体制改革中出现的新情况、新问题,中共中央和国务院坚持改革开放的大方向,坚决抵制住退到“统”的老路上去的议论,冷静地分析城乡经济形势,在不得不实行“双轨制”过渡办法的同时,采取了积极稳妥的措施,既保障农民部分利益并满足其部分要求,又保障了城市居民生活水平和经济利益,逐步完善了与购销体制改革配套的诸多设施,为放开粮价、彻底取消统购政策作了扎实的准备。正是由于采取了一系列积极稳妥的措施,农产品购销体制的改革逐步展开,“统”的数量和品种越来越少,粮价逐步放开,直到最后完全放开农产品价格,实现了“同购同销”,取得了购销体制改革的显著成绩。

改革,释放面粉企业经营自主权,面粉企业参与市场竞争,提高了产品质量,搞活了经济。

2.2 面粉产品品种规格与质量情况

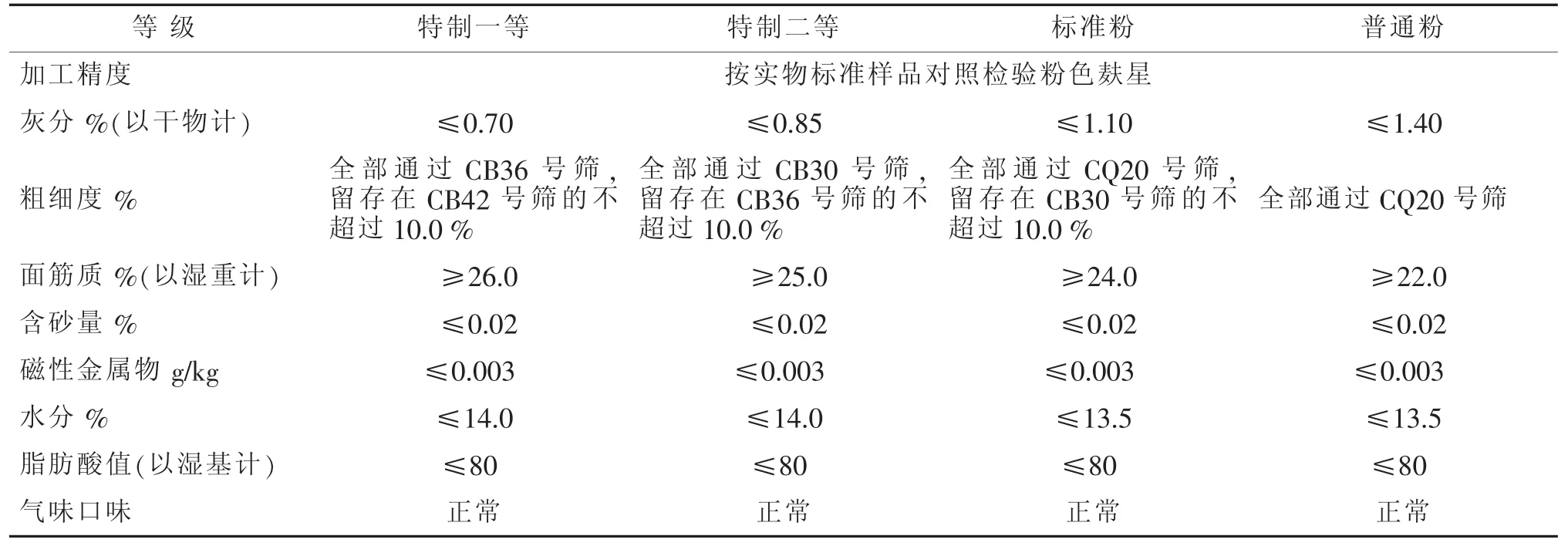

1986年,国家根据市场需求与企业需要,制定了GB 1355—1986小麦粉国家标准(见表1),标准按质量等级分为特制一等、特制二等、标准粉、普通粉,其名称是计划经济体制的产物。那时全国人民统一吃一个标准的面粉,统称标准粉。以标准粉为基础,加工精度高于标准粉的面粉,冠以特制粉,有特一、特二,有些地方俗称富强粉、京白粉(上白粉)。加工精度低于标准粉的面粉称为普通粉,1980年后普通粉退出市场。

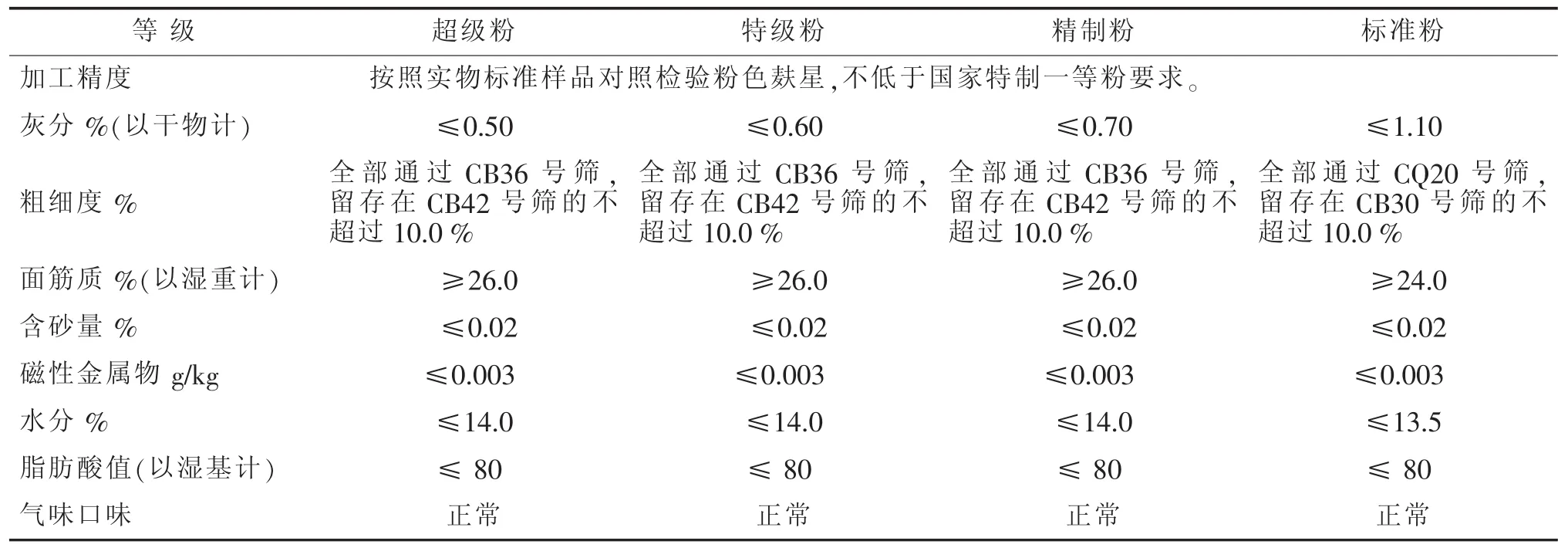

企业有了经营自主权,为了参与市场竞争,很多企业进行技术改造,有的引进国外技术设备,企业面粉产品质量有了大幅度提高,能够生产出灰分更低的面粉,国家也允许企业根据市场需要制定高于国家标准的企业标准,所以很多地方出现了加工精度高于特制粉的面粉,冠以为精制粉、特级粉、超级粉等名称。参见表2中部分企业生产的小麦粉质量指标要求。

表1 GB 1355—1986小麦粉国家标准指标要求

表2 部分企业生产的小麦粉质量指标要求

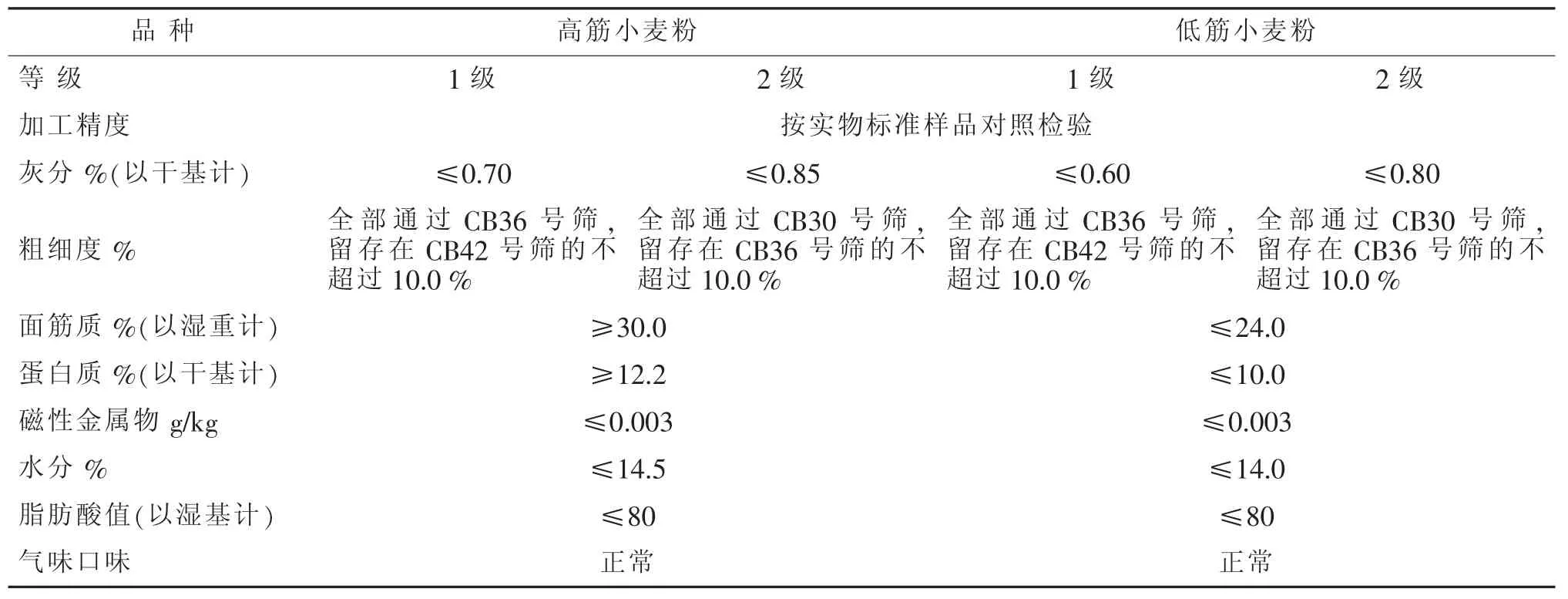

1988年,国家根据市场需求与企业需要,制定了 GB/T 8607—1988《高筋小麦粉》、GB/T 8608—1988《低筋小麦粉》。尽管有了这个国家标准,但是对市场指导意义并不强,参见表3。

2.3 小麦清理和制粉工艺技术情况

企业有了采购自主权,小麦可以从国家粮库调拨,也可以从商贩处购买,从国家粮库调拨的小麦中杂质较少,但从商贩手中购买的稍多,但仍然可以控制,面粉企业清理工艺没有多大变化,只是增加了一道筛选设备,以去除杂质。

表3 高筋、低筋小麦粉国家标准指标要求

制粉工艺有了较大突破,1982年开始,国家陆续从欧洲的瑞士、意大利、英国引进了一些面粉生产线,1984年北京中美示范面粉厂从瑞士的布勒公司引进的日处理小麦150吨生产线,开辟了建国后引进国外面粉加工技术的先河,该工艺采用4皮7心2尾4清粉的粉路,由于粉路长,又设置清粉机分级提纯,大大地提高了取粉颗粒的纯度,心磨系统全部采用光棍,有效地减少了颗粒上麸皮破碎,使面粉质量得到大力提高,总粉出率75%时,面粉灰分0.58%(干基,下同)。当灰分0.45%时,累计出粉率为36.68%,灰分0.5%时,累计出粉率为64.61%,灰分0.63%时,累计出粉率为76.9%。同时可以提取0.7%的小麦胚芽,吨粉电耗74.92 kW·h。紧接着,北京面粉五厂、六厂、十厂、上海面粉公司、天津第一面粉厂分别从英国西蒙、意大利奥克里姆、瑞士布勒引进不同规模的面粉生产线,1990年以前,中国共从国外7家公司引进制粉设备60多套。

1987年,原商业部科技司等单位组织全国粮食科研单位、粮机厂等四十多家单位先后对以上各厂所引进的制粉设备、检测仪器、电子监控装置等104项进行性能测试,整机和部分测绘,择优消化吸收,并于年底拿出成套图纸,1988年拿出样机,1992年以消化吸收的设备建成了一条200吨专用粉中试示范厂。

在引进国外技术装备的同时,利用国产设备面粉改造项目纷纷进行,江西樟树面粉厂于1982年投资建设日处理小麦180吨面粉生产线,采用全新设计理念,清理流程采用3筛2打1去石1精选3磁选1次强力着水工艺,制粉采用5皮7心2尾4清粉工艺,3皮、4皮、1心分粗细,心磨采用光辊取粉的等级粉技术。实现净麦出粉率74.36%,灰分0.63%,吨粉电耗68~70 kW·h。该条生产线成为当时的设计样本,其它改造项目均以它为借鉴。

以上制粉工艺均采用“均匀出粉法”,特点是粉路的层次多、粉路长,产量低,电耗较高,粉品种多,优质粉出率高。

2.4 面粉加工机械设备制造情况

引进的生产线均具有当代世界先进水平,设备设计合理,加工精度高,性能稳定,自动化水平高。

国产设备生产线装备水平较引进的生产线具有较大差距,但设备品种、规格也还较多,消化吸收工作正在进行。

引进的生产线实现了面粉加工的自动化,但国产设备的面粉生产线整体采用手动操作,有声光报警系统,用人较多,没有实现面粉加工的自动化。

3 本世纪初面粉企业的内外环境

3.1 国家政策环境与面粉市场环境情况

从2004年开始,我国粮食生产获得连年丰收,2004年到2006年,三年内粮食累计增产1335亿斤,粮食价格已经面临着较大的下行压力,如何调控粮食市场价格,继续稳定粮食生产,避免重蹈谷贱伤农的老路,国家决定执行最低收购价政策预案,通过实施最低收购价政策来稳定粮食生产,引导市场粮价和增加农民收入。从国家粮食安全的角度考虑,最低收购价政策的实施有效地保证了我国小麦的连年丰产,使得小麦的年度供需有所盈余,有力地保证了我国的粮食安全。

最低收购价政策是规避粮食生产巨幅波动的重要措施之一,是国家非常时期对粮食市场进行宏观调控的重要手段,但是也存在一些亟须解决的问题,如托市价与市场价难接轨,国家粮库库存积压严重,面粉企业面粉销售价格完全市场化,而从粮库购买小麦质量和议价没有话语权,导致粮食流通不顺,影响面粉企业活力。

改革开放后,随着跨国资本的涌入,我国小麦加工业逐步形成了国有、民营、外资等多元化格局并存的局面。其中民营企业发展迅猛,并继续占据行业主导地位。2005年末,在入统企业中,国有及国有控股企业326家,占11.6%;外商及港澳台商投资企业35家,占1.2%;民营企业 2454家,占87.2%[3]。随着我国市场经济的发展,小麦加工业逐步实现了由大中城市向中小城市、主销区向主产区、沿海向内地的战略性转移。粮源充足、经营灵活、税赋低廉等优势使部分民营企业迅速崛起,成为面粉行业的主力军,粮食主产区成为面粉加工业的主战场。据不完全统计,2009年末全国面粉加工业年加工能力已达3.5亿吨,再加上建设中的6000万吨设计能力,2010年底全国面粉加工能力将突破4亿吨,是全国小麦生产总量1.15亿吨的3.5倍,若剔除饲料和种子用粮,年加工能力则是全国年可用于加工小麦9000万吨的 4.4倍,全国面粉加工能力严重过剩。

3.2 面粉产品品种规格与质量情况

1993年《专用小麦粉》LS/T 3201~3208—1993发布,部分企业按标准进行了生产,2003年国家粮食局标准质量中心曾对GB 1355—1986《小麦粉》、GB/T 8607—1988《高筋小麦粉》、GB/T 8608—1988《低筋小麦粉》、《专用小麦粉》LS/T3201~3208—1993的修订与合并,制定新的小麦粉国家标准本标准,但因某些原因没有实施。

粮食市场全面放开后,我国面粉加工业基本处于自由竞争状态,项目准入门槛低,缺乏行业引导,致使重复建设,盲目改建扩建,统筹布局不合理。由于企业竞争加剧,多数企业经营管理重视质量,纷纷采用ISO 9000质量管理体系、ISO 22000食品安全管理体系、HACCP(危害分析和质量控制点)等管理模式,加大技术改造力度,加大产品研发力度,特别注重提高面粉加工精度,很多企业推出远远高于国家标准的超级粉、特精粉,专用粉生产规模继续提高。产品质量稳定性大大增强,企业生产的小麦粉内控质量指标要求进一步提高,超级粉灰分0.45%以下,特级粉灰分0.50%以下,已经完全可以生产不靠增白剂美化的精白面粉。卫生部公告:2011年5月1日起,禁止生产添加面粉增白剂的面粉。

3.3 小麦清理和制粉工艺技术情况

至1997年,国内整套引进或主机引进的面粉生产线共约238条,其中布勒公司96条,佐竹西蒙公司34条,意大利奥克里姆公司50条,高尔菲特公司26条,桑加蒂公司25条等等。可以说它们各具特色,但总体是长粉路,强调轻研细分、好次分离,皮磨以造麦渣、麦心为主,心磨以取粉为主,可以生产等级粉和专用粉。

随着消化吸收工作的快速进展,国内面粉机械设计与制造取得了重大突破,制粉工艺的设计吸取引进工艺的优点,各地改造项目如雨后春笋,2005年,全国入统小麦粉加工企业2815个,年生产能力8090万吨,其中:200~400吨 310个,占 11%;400~1000吨114个,占4%;1000吨以上26个,占0.9%。在小麦粉企业中,国有及国有控股企业326个,占11.6%;外商及港澳台商投资企业35个,占1.2%;民营企业2454个,占87.2%[4]。

日处理小麦200吨以上面粉厂,大都是采用长粉路工艺,比较典型的有5皮7心2渣2尾5清粉,3皮、4皮、1渣、1心分粗细,心磨采用光辊取粉的等级粉生产技术,粉路更长,进一步强调造渣、分级提纯工作。

由于小麦中杂质增多,也由于面粉质量要求更高,小麦清理工艺技术得到了进一步加强,增加了风选、筛理、去石、精选和表面处理设备,有的还使用色选机。重视小麦搭配工作,设置了配麦器,重视小麦着水调质工作,采用智能控制系统控制加水量,采用强力着水机械,增强着水效果。

3.4 面粉加工机械设备制造情况

随着改革开放的深入,国内面粉机械制造企业面对强大的国外竞争对手,发展中不断提高自身技术含量,提升制造水平,一些龙头企业拥有数控机床、数控加工中心、激光切割机和喷涂流水线等先进制造设备和加工手段,设备质量不断提高。大多数面粉加工设备和检测仪器实现了自给,部分国产化设备的技术性能已接近或达到国际先进水平,如无锡布勒公司的磨粉机、高方筛、清粉机,北方粮机厂的清理设备。

面粉厂自动化水平得到极大提高,采用PLC可编程序集中控制系统,对所有设备按工艺要求进行运行监控,实现故障自动报警,生产管理数据自动生存,减少了因手动开机产生的产品质量不稳定、生产管理难等问题,可以说实现了面粉加工的自动化。

4 目前面粉企业的内外环境

4.1 国家政策环境与面粉市场环境情况

随着社会主义市场经济的快速发展,民营、外资等多种经济成分的进入,国有面粉企业纷纷改制,中国面粉行业正呈现出百花争艳的局面。市场旺盛的需求和激烈的竞争大大提高了企业的装备技术水平,增强了企业活力。部分企业充分利用国家政策,创新管理模式,逐步发展壮大,形成具有相当规模和实力的生产经营实体。如以河北五得利面粉集团公司为代表的民营企业,和以中国粮油食品进出口(集团)有限公司为代表的国有企业,以及以蛇口南顺面粉有限公司为代表的外资企业,它们已经建成特大型面粉集团,占据中国面粉半壁江山。据报道,2018年五得利加工小麦1200万吨,中粮集团年加工小麦能力达到409万吨。

中国面粉企业的发展方向是借鉴发达国家的经验做强做大,行业整合是我国面粉行业必将走过的阶段,通过优胜劣汰的市场洗礼,生产的集中度将进一步提高,使价格恶性竞争转变上升为品牌、价格、服务的综合竞争,我国的面粉行业将显露出一个新的局面。通过低成本扩张,实现资产重组,壮大面粉集团公司的实力,面粉企业正加速向规模化生产、集约化经营发展。

为应对市场的价格战,众多的企业除采用产品差异化的策略外,还实施成本领先的战略,即追求生产规模的效益(现在在建的面粉车间生产能力大多在500吨或1000吨左右),目标是降低面粉的制造成本。企业还实施精细化的管理、集约化的经营,提高企业的市场竞争力。面粉企业间愈发凸显综合实力的竞争,如拼资金实力、拼技术实力、拼管理创新、拼物流。面粉企业更加重视品牌战略,以促进企业素质的全面提升。

我国粮食收储这些年以来是以政策性收购为主导,政府为了宏观调控需要,进行统一收购,或者定一个“最低收购价”,来对市场进行引导,同时保护农民利益。但国家粮食和物质储备局局长张务锋指出,今后我国粮食收储将以市场为主导,市场定价将成为常态。这意味着政府将更多让市场本身来调控,市场消费的选择最终将决定粮食价格。

4.2 面粉产品品种规格与质量情况

在进一步提高面粉加工精度的同时,更加关注面粉的安全与卫生,更加关注面粉的专用品质,如食品制作操作性与成品的色香味形,同时关注面粉的营养平衡。很多企业实施民用粉专用化,如家用馒头粉、水饺粉和面条粉,面粉品种规格更多,质量更好。但是由于没有新的面粉国家标准,面粉产品在名称、内容缺乏统一,容易混淆视听,消费者难以识别。

4.3 小麦清理和制粉工艺技术情况

企业生产规模越来越大,生产集中度显著提高。2010年,全国入统小麦粉加工企业3027个,其中日加工能力200~400吨的企业711个,占23.49%,日加工能力400~1000吨的企业345个,占11.40%,日加工能力1000吨以上的企业82个,占2.719%[5]。由于小麦加工过程中,在制品只有达到一定的流量,设备处理效率才高,产品质量才能更加稳定,所以产能大更加合理。200吨以上的企业均采用自动化生产,部分企业已经达到智能化生产。

清理工艺方面,采用高效碾剥皮机和色选机,进一步加强小麦表面清理和不完善粒的处理。

制粉工艺方面,延长皮磨系统,设置5皮粗,减轻1皮破碎力度,加强清粉系统,对1心、2心、4皮、1尾、2渣的粗粉和粗粒进一步分级提纯,增加重清和复清,加宽前路心磨,实施针对性研磨。200吨以上规模生产均采用“心路出粉法”。由于采用较为完善的清粉工艺,高精度面粉出率更高。由于物料纯度很高,磨粉机做到轻轧,防止过分碾压面粉过细造成淀粉过度损伤和蛋白质变性,保持面粉适宜的粗细度,缓解面制品生产过程中出现的变色、发粘等问题。

4.4 面粉加工机械设备制造情况

为满足和促进面粉加工业的进一步发展,同时也由于面粉机械行业的激烈竞争,在消化吸收国外技术的基础上,我国的面粉机械工业进一步在“重质量、重研发、强创新、上水平”上大做文章,进一步提高机械的质量,同时研究开发新产品以适合面粉加工企业实行清洁生产和“智能生产”的需要。进一步重视设备材质和传动部分“润滑剂”的选用。

在原料、在制品、产品质量检测方面,有近红外分析仪、快速粘度仪、品质分析仪、自动抽样器、白度仪、粉质仪、拉伸仪、实验磨,等等。可以实现对各种物料在线快速检测,指导生产,控制品质。

清理设备单机产能更大,效果更好。制粉设备加工精度更高,设计更加合理。在减轻劳动强度方面,采用自动称量,人工辅助高速打包,包装好的面粉采用机器人自动码垛技术。有了这些装备,有的企业面粉加工基本上实现了智能化。

5 对未来面粉加工业发展的看法

面粉工业和面粉机械工业发展相互促进,相互提高。规模化生产,集约化经营、差异化营销是它们发展的必由之路。

5.1 更加重视面粉机械外观和效率

设计制造与工作环境相协调以及人体学的色彩搭配的机械产品,能给操作者以及用户不一样的感受。设备外观构造主要由其功能所决定,设计制造中还应该考虑其安全性、操作效率和舒适性[6]。

面粉机械的使用效率主要是通过产量、能耗、自动化程度、占地空间、操作者劳动强度以及操作者数量等方面来体现。现代制粉企业为了尽量节省人员、降低成本以及提高产品质量,一般都会选用高性价比、高效率和高自动化的设备。今后面粉自动化包装、码垛、堆放以及发运的运用必然成为一种发展趋势。

5.2 更加关注面粉安全卫生和营养

应该把面粉当成食品来要求其卫生与安全,由于受传统思想的影响,小麦加工属于农产品加工行业,国内对面粉产品的安全与卫生重视不够。今后面粉加工企业在厂房设计和建造时,会充分考虑到食品安全问题,制粉设备与面粉接触的表面将采用不锈钢材料。大力倡导“适度加工”,提高纯度,严格控制精度,提高出品率,保持面粉营养。

5.3 进一步解决面粉加工技术难题

目前在面粉加工技术上仍然存在很多难题,如:如何应对环境温度和湿度的变化,保持制粉效果的稳定性;如何解决面粉加工高精度与营养不可兼得的矛盾;如何实施简单的工作方法有效地剥离小麦皮层,减少制粉过程的动力消耗,等等。

5.4 国家必须尽快修正面粉产品标准

要借鉴国外发达国家的标准,结合我国食品品种的实际,对面粉产品国家标准进行修正,要充分考虑面粉的营养成分有效利用,形成多品种多规格的系列产品标准体系。科学修订粮油产品的质量标准,引领面粉加工业的健康发展,纠正面粉产品的“过精、过细、过白”等过度加工现象,引领科学消费、合理消费、健康消费。

5.5 粮食购销完全市场化

目前面粉产品销售已经完全市场化,但小麦销售还没有实现完全市场化。国家采取的最低保护价收购政策将逐步取消,以应对国内、国际环境变化。为鼓励农民种植积极性,可以采用直补、保险等手段进行,只有面粉企业购销双向市场化,才能使所有企业面对同样竞争环境,促进管理、技术、研发等工作开展,面粉行业明天会更好。