中德木刻插图艺术风格比较研究

——以16世纪文学作品为例

2018-06-08撰文杨若含史挥戈

撰文:杨若含,史挥戈

“图画与文字都是人与人之间交流信息的载体。”[1]3在文字诞生之前,图形符号便被用于信息的记录和传播,而随着文字的产生与运用,部分图画演变成为配合文字内容进行的再创作。在《现代汉语词典》中,“插图指插在文字中间帮助说明内容的图画,包括科学性和艺术性的。”[2]在插图艺术发展的过程中,概念被广泛接纳,功能也得到重视,其绘画技法、印刷技术与艺术风格也得到了相应发展。中国著名文学评论家郑振铎说:“插图的功力在于表现出文字内部的情绪与精神。”[3]配有插图的书籍数量逐渐增多,愈渐独立的插图形式也多有出现,但插图仍是与文字不可分割的独特艺术表现形式之一。尤其是文学作品中的插图,更能集中体现时代精神和艺术风尚。

一、16世纪中德文学作品插图形态的历史渊源

木刻插图是最早出现的插图形式之一,在雕版印刷的诞生地——中国,隋唐时期佛教信仰的兴盛带动了雕版印刷技术的产生与发展。现存大英博物馆唐代咸通九年(868)的雕版印刷长卷《金刚经》(图1),是最早有明确日期记载和精美扉画的唐代佛教印刷品,这说明木刻插画在晚唐时就已经比较成熟。16世纪,通俗文学在中国民间流行开来,木刻插图被大量应用于通俗文学的出版印刷之中。明代文学作品中的插图无论是留存数量还是精细程度都比其他类别书籍中的木刻插图更具代表性。

“在欧洲,关于版画工艺的起源仍在研究中。普遍认为此工艺在1430年左右出现,而它的发展与人文主义思潮密不可分。”[4]在文艺复兴及人文思潮传播的需求下,具有便利性、传播性和可复制性的木刻插图得到了普及与发展,这项技艺迅速成为了艺术家用于表达信仰与思想的工具,版画艺术作为插图开始出现在书籍中。

16世纪是中国通俗文学的繁荣时期,此时的德国正在经历人文思潮的洗礼。这一时期两国的文学作品数量增多并广泛传播,文学作品插图本盛行,丰富的题材内容又为插图艺术带来了更多的挑战与创新。因此,对于16世纪的中国和德国而言,文学作品中的木刻插图是这个时代最重要的文化产物之一。

二、16世纪中德文学作品木刻插图的创作基础

(一)社会背景

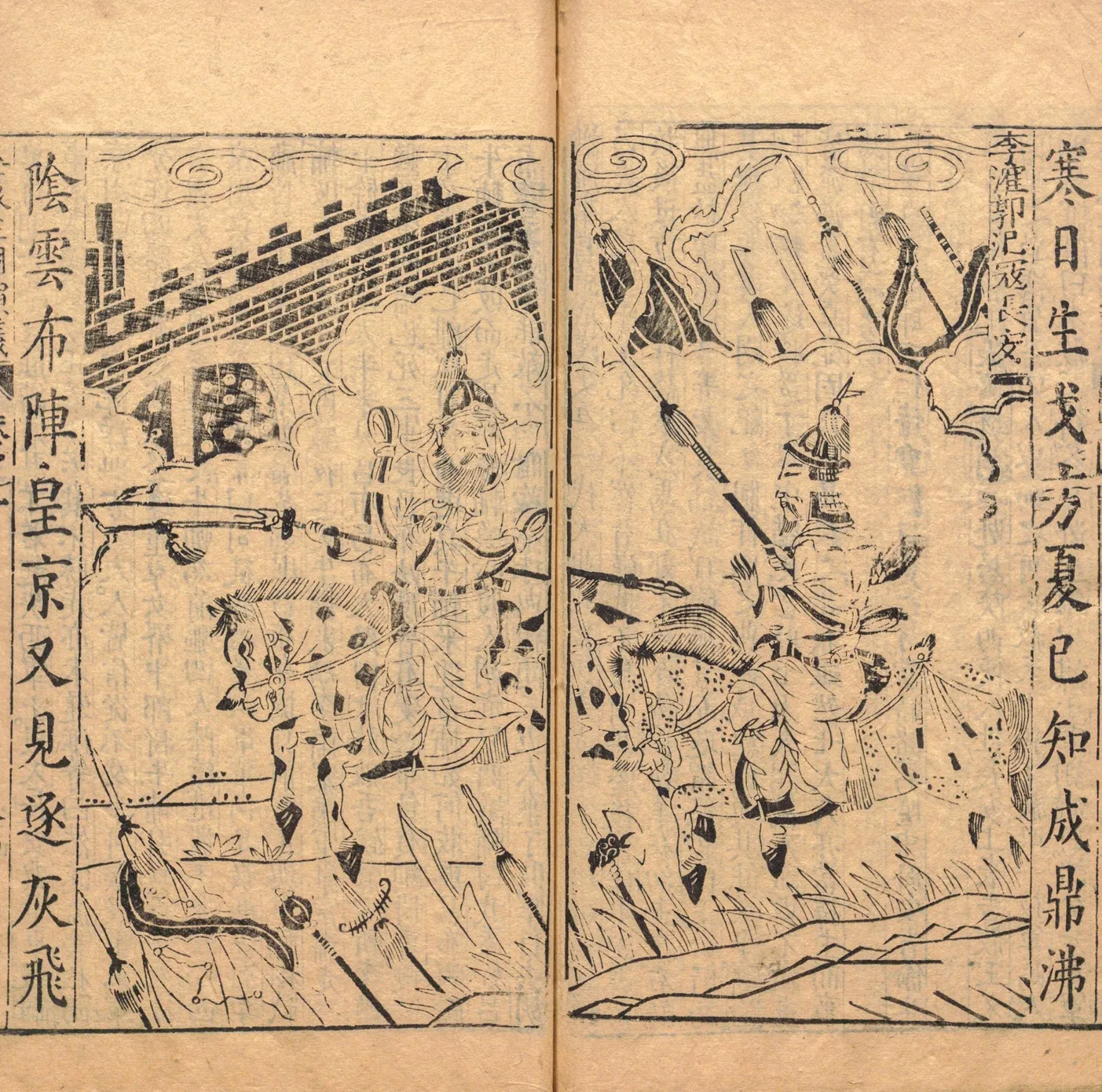

图2 《新刊校正古本大字音释三国志通俗演义》之李淮郭汜寇长安插图

“有历史价值的插图在书籍中的作用已经具有了不可替代性。”[1]363插图艺术与其所表现时代间的关系,是研究插图作品本身和所处历史时期的重要纽带。艺术作品所处的社会历史环境,是其艺术创作最为重要的灵感来源。社会环境往往是影响艺术发展的重要因素,16世纪是中国和德国商品经济发展的重要时期,在此种情景下创作的插图作品,在一定程度上是16世纪东西方社会发展的缩影。

在中国,16世纪正处于明朝(1368-1644)最后的繁荣期。此时,正值明朝国势复振时期,商业的繁荣和资本主义的萌芽推动了文化艺术的世俗化发展。书籍插图在中国最初是对佛经的普及以及对科技类书目的解读,随着经济水平和社会文化的发展,宋元时期(1127-1368)开始盛行更贴近生活的市井文学作品,木刻插图开始更多地出现在书籍中。通俗读物的盛行带动了中国16世纪刻书业的发达,作为印制插图本的刻书工坊促成了不同插图流派的诞生与转变。这些受雇于刻书工坊的插图流派不同于个体创作,独立风格与团体趋向相结合。他们的插图风格基本保留了中国传统绘画的特征,彼此间的独特之处又有相互影响,以此推动木刻插图的整体发展。

16世纪是欧洲文艺复兴的高峰期,各国艺术家都以极大的创作热情用不同的艺术形式展现人文主义的光辉。从中世纪晚期开始,包括德国在内的欧洲封建城市进入到繁荣发展的阶段,作为手工业、商贸和文化中心,越来越多的匠人、商人聚集到城市,经济形态的转变和雇佣关系催生了近代资本主义生产关系的萌芽。“德国是西北欧重要的工业发达地区,到15世纪初,已经出现许多大城市,人文主义思想有很大传播。印刷业在这里出现之后,迅速形成了欧洲最大的印刷行业。”[5]德国的文化需求与技术发展,使木刻插图进入跳跃式发展阶段。对于德国的木刻插图艺术而言,16世纪有着复杂的创作背景。在文艺复兴和宗教革命的双重影响下,德国的艺术家吸收了文艺复兴发源地——意大利绘画的传统风格和表现技法,因国家处在宗教矛盾愈渐激化的时期,他们又更多地将视线转移到了受社会变革影响最大的农民阶层身上。一边是助力宗教改革的教义题材,一边是走进市民与社会底层的人性精神,两种主题的相互交织促使文艺复兴时期的德国插画艺术取得了突破性进展。

16世纪中德木刻插图艺术的发展基础,都是处于商品经济繁荣、市民文学加速发展的社会阶段。发达的经济、技术的发展、思想冲突激发的创作意识以及应运而生的文学插图本,共同反映了这一时期中德社会的发展情况。

(二)文本内容

插图艺术相较于其他艺术形式最为独特之处,便是其与所刻画的文字内容之间的相互表达。由图像演变而来的文字,是人们用来表达和记录信息的一种符号,但是因为文字语言具有一定的抽象性,容易导致理解上产生偏误。这时,插图便以带有创作者个人理解与想象的再创作的艺术形式而出现,帮助读者从不同的角度对文学作品内容进行解读。因此,认为文学书籍与插图是必要结合的观点也不在少数,郑振铎先生曾说过:“插图的作用,一方面固在于把许多著名作家的面目,或把许多我们所爱读的书本的最原来的式样,或把各书里所写的动人心肺的人物或其行事显现在我们的面前;这当然是大足以增高读者的兴趣的。但他方面却更有一个重要的原因。是我们需要那些插图的,那便是,在那些可靠的来预案的插图里,意外的可以是我们得见各时代的真实的社会的生活的情态。”[1]12

选择什么样的文学作品进行插图绘制,往往基于两个方面:一是社会民众的普遍需求的通俗文学,它带有一定的商业目的;二是创作者个人的喜好与思想倾向,这是创作的主观独立因素。在中国16世纪的文学作品中,从情爱故事到志怪小说,丰富的题材为插图创作者提供了广阔的发挥空间,其中最为广泛的题材是历史类或情感类的小说、戏剧等。例如明万历年间建安乔山堂刊本《重刻元本题评音释西厢记》中的插图,就依据小说内容,创作出真实生动的爱情故事场景。除此之外,明万历十九年金陵万卷楼刊本《新刊校正古本大字音释三国志通俗演义》(图2),这类章回体历史演义小说为插图创作提供了绝佳的叙事内容,插图创作者利用对主要场景的刻画,重现作品的人物设定、戏剧冲突、历史场景等内容。

由于处在特定的时期,16世纪德国的木刻插图则以表现宗教内容为主,同时也有宫廷戏剧、骑士冒险小说以及为市民、农民阶层创作的更为贴近现实生活的插图作品。例如在文艺复兴时期德国著名民众诗人汉斯·萨克斯的诗歌选集中,就有大量表现诗歌内容的插图,其中包含有质朴的民间生活场景、奢华的宫廷生活场景以及骑士与恶魔的形象,趣味性十足的木刻插图使原本艰涩的诗歌得到了更好地诠释,提升了诗集的收藏价值。

中德木刻插图从内容上来看,都符合其所处时代与地区的精神文化需求,这使作品得以更广泛传播。虽然中德插图作品表现内容的侧重点有所不同——戏曲剧本与宗教故事的差别,但都将立足点放在了现实世界,借绘画语言予以表现,生动地反映了真实的时代情景和人们的精神世界。

三、16世纪中德文学作品木刻插图的艺术风格比较

在历史维度上,同一时段的插图作品,在审美角度上却有着完全不同的评判标准和创作原则。这种艺术风格上的差异源于作品不同的思想情感、语言文化的差异、创作方式及技艺的差别、作者身份的差距等多种因素。但从艺术创作的角度而言,可以从构图方式、线条和人物设计等方面,对16世纪中德文学作品中木刻插图艺术风格进行比较分析。

(一)构图方式

插图的画面构成包括审美效果和内容表达两个方面。创作者经过精心设计或在作画过程中根据画面平衡进行调整,使作品的构图从隐性角度表达创作者的真实情感,详略有序的构图可以使画面更加饱满,同时又能突出中心。

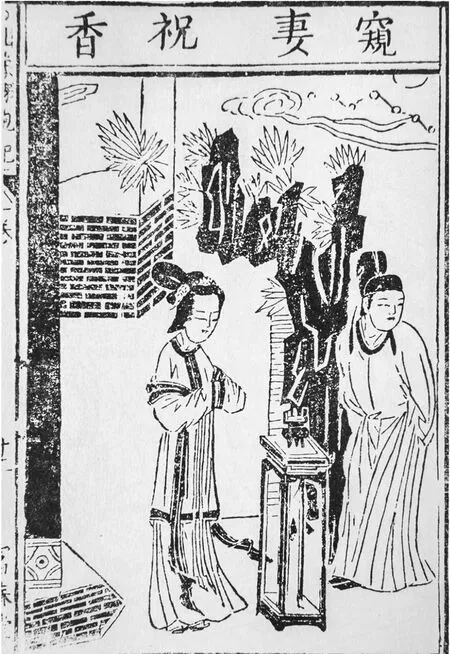

明代木刻插图由“四大流派”之一的金陵派发起改革,上图下文的传统插图格式被打破,那些曲折的文学情节需要更生动的画面环境渲染,插图的范围随之扩大,全页、连页的形式让插图作品的构图有了更多可能性,插图在书籍中的地位也得到进一步提升。在文学戏剧作品中,插图侧重于故事情节的画面表现,也对人物形象进行强调,多将画面的中心汇集在人物上,即使是突出表现某件场景物件,也不会将人物的主体地位削弱。此外,明代木刻插图在传统绘画留白的基础上,倾向于用更加丰富内容为画面增添更多细节,用各式图案来补全空白,由于主体线条简洁明快,留白较多且清晰明确,建筑、植被等细节反而衬托了人物主体的位置。例如,明万历年间汪氏刊本《环翠堂乐府三祝记》中的插图(图3),画面中地面、座椅、人物背后的画框边缘都用不同形式的图案填充,非但没有造成视线的混淆,反而突出了线条简单的人物形象,左上方屏风中的留白和右上角墙壁的留白保持了画面的轻重平衡,而且图案本身便带有一种秩序美,体现着那个时期对图形秩序性的偏爱。

图3 明万历年间汪氏刊本《环翠堂乐府三祝记》插图

图4 《恶魔攻击圣·安东尼》插图

16世纪欧洲的绘画创作以油画为主,色彩对于真实立体的表现在其中占据了主导地位,画面完全由色彩关系强调主次,不留空白。将这样的绘画形式以黑白插图的形式表现出来,就需要以线条的疏密来表现原本由色彩深浅体现的光线明暗部分。由此,画面整体的充实感也成为了西方书籍插图构图的主要特点。在卢卡斯·克拉纳赫为德文《圣经》所创作的故事插图中,《恶魔攻击圣·安东尼》(图4)是较为著名的一幅。这幅单面的木刻插图用饱满的构图构建了一个紧张的场景,整个画面的重点集中在左上角,复杂的线条营造出混乱的效果,拥挤的人物形象,营造出一种沉重压抑的氛围。但是在画面中,下方的道路与城镇,通过透视手法营造现实感,使视觉效果保持平衡。同时,画面非常注重对细节部分的刻画,但有条理的构图并没有令复杂的细节相互干扰,而是将视觉重点吸引到画面的主体上来。

(二)线条风格

16世纪中国的木刻插图有两种线条风格,一种是豪放粗犷的木刻线条和大胆的刀刻手法,阴刻、阳刻并重,明暗对比十分鲜明,如明万历年间金陵富春堂刊本《新刻出像音注范睢绨袍记》的插图(图5);另一种插图线条则更多地吸收了江南艺术精致、细腻、柔和的艺术特点,如明万历年间金陵广庆堂刊本《新刻出像点板西厢记》(图6)的线条。细腻的线条使木刻插图更具有江南艺术的特征,风格上也更加接近中国人物画中的白描作品。就木刻插图艺术而言,圆润的线条相比较笔直粗重的线条,更加考验艺术创作者的刀刻技术。两种线条风格在刻书业中渐趋融合,促进了中国16世纪木刻插图从技艺到表现力的整体提升。

在德国木刻插图艺术得到进一步发展之前,德国木雕艺术平行笔直的线条为其提供了灵感来源。《格拉纳塔菲尔书》是文艺复兴时期重要的以《圣经》内容为基础的宗教书籍之一。16世纪上半期德国文艺复兴盛期的画家汉斯·巴尔东·格里恩为《格拉纳塔菲尔书》创作了一系列插图,其中有一幅关于野兔烹调与禁忌的插图,人物、摆件、背景被有序地安置在画面中,画面细节和阴影部分都是由平行的线条组成的,让画面在充盈中显出秩序感。除此之外,作品还表现出西方绘画中的明暗透视原理,不同疏密形式的平行线营造出画面的立体感和透视感,使画面呈现出强有力的刀刻感和统一感。

由于木刻插图是以线条为主体的艺术创作形式,因此线条的构造决定了艺术作品的整体风格。16世纪中国和德国的插画线条形式源于这一时期两个国家主要的绘画风格,如中国的人物画风格、德国的素描风格。中国木刻插图主要是基于中国传统人物画白描风格的刻印形式再创作,德国木刻插画则是素描结合传统木雕风格的创作。无论是中国或是德国在木刻插图中所表现出的线条,都结合了木刻线条的明晰感,用以增强表现力。

(三)人物造型

在文学作品的插图中,人物是画面的中心,所有戏剧冲突、情感表达都围绕着人物展开。无论是中国或德国的文学作品插图,在人物造型的塑造上,都有各自的评判标准和表现方式。

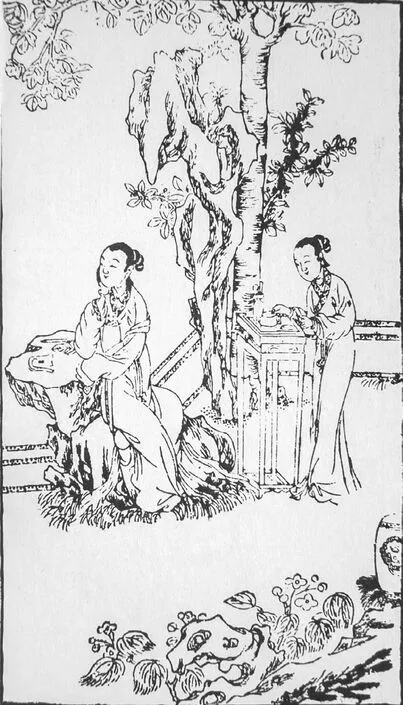

在中国明代的木刻插图中,人物形象的刻画往往相对柔和,吸收了中国传统人物画线描的形式特征,倾向于运用曲线描绘人物,流畅且婉转地表现衣摆的弧度,连眉眼中也显出柔和的弧度。如明万历三十四年《新镌古今大雅南北宫词纪》(图7)中所刻画的两位女性形象,线条的灵动感为人物的姿态增添了灵活性。女性特有的坐姿,通过衣服上流畅连贯的曲线最大限度地表现出来,从身段到神情都刻画出了女性相思时的温柔感。在画面构图中,虽然背景的山石与树干也是画面的亮点之一,但人物仍然是画面的中心,而且通过对人物大小、细节的处理,也可以让观赏者迅速找到中心人物。柔和而又突出,便是中国木刻插图作品中人物形象的最大特点。

图5 明万历年间金陵富春堂刊本《新刻出像音注范睢绨袍记》插图

图6 明万历年间金陵广庆堂刊本《新刻出像点板西厢记》

图7 明万历三十四年《新镌古今大雅南北宫词纪》插图

相较于东方艺术,西方艺术更加写实,对于人物的刻画,无论是卷曲的发丝、凸起的筋肉,还是人体各个部分的比例都要求与现实相符。汉斯·荷尔拜因(约1497-1543)是德国16世纪著名画家之一,他创作过大量的宗教题材作品,以其敏锐的洞察力和高超的艺术技艺在有限的画面中再现宗教场景中的人物形象。在其早期创作中,荷尔拜因曾为作家伊拉斯谟的文学作品《愚人颂》创作插图,包括扉页作者的画像以及页边画。虽然只是围绕在装饰中的人物像,但是人物自然流畅的形态以及沉稳深邃的神态,图画并不显得单调或呆板,符合当时人物形象的造型。

四、结论

16世纪的中国和德国都处在国家文化发展兴盛时期,虽然分别经历着不同的矛盾冲突,但自由的创作环境和文化发展的需求是插图艺术快速发展的重要条件。在不同文化传统的影响下,中国和德国的插图艺术家将带有时代特征和民族风格的图画融入到书籍刻本中,那些得到广泛传播的文学作品,较好地反映出了时代的生活,成为结合了艺术价值与历史价值的民间作品。除了特定时代背景下不同的创作动机,以及所处时期精神文化需求产生的创作内容差异以外,就艺术风格而言,16世纪中德文学作品木刻插图在构图、线条、人物造型等方面均吸收了本国传统绘画及其他艺术形式的表现技巧。

在构图上,中国和德国的木刻插图作品均倾向于内容丰富且比重平衡的构图效果,场景与人物在画面中互不冲突,人物主体得到突出;在线条上,中国16世纪文学作品的插图多采用流畅柔和的线条描绘事物,而德国的书籍插图则用平行笔直的线条表现刀刻力度和透视效果;在人物造型刻画上,中国和德国的插图作品都突出表现人物的生动性,尤其是对神态情感的刻画,而人物形象具有明确的时代特征和地域特征。

虽然在木刻插图发展的不同阶段会受到不同角度的评论,但是插图在书籍中的比重和受到人们重视的程度还是发生了较大的变化。具有典型性的优秀作品也在文化的传承中得以保留,而其中所使用的印刻技术则继续精进,其所包含的现实意义也为后世所借鉴。通过分析16世纪中德文学作品中木刻插图创作上的异同点,可以清晰地感受到同样的艺术形式在相同的时代,由于地域和文化的差异,形成的不同风格和发展方向。“图像不仅是描绘历史,而且本身就是历史。”[6]这些中外木刻插图艺术创作,让我们重新认识其形态的发展,感悟艺术差异的魅力,理解文化差异,构建理性的世界文化观,并从这些经久不衰的艺术精神和代代相传的艺术技法中领会到更多书籍插图创作的准则,为当代书籍插图的创作带来启发。

[1]徐小蛮,王福康.中国古代插图史[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[2]中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.现代汉语词典[M].北京:商务印书馆,2012:134.

[3]郑振铎.郑振铎文集[M]. 北京:线装书局,2009:113.

[4]劳伦斯·沙拉蒙,玛塔·阿尔法雷斯·冈萨雷斯.版画鉴赏方法[M].杨韵涵,译.北京:北京美术摄影出版社, 2016:12.

[5]张奠宇.西方版画史[M].杭州:中国美术学院出版社, 2000:2.

[6]郑振铎.插图本中国文学史[M].北京:北京出版社, 1957:2.